泉州地名

- 格式:doc

- 大小:58.50 KB

- 文档页数:5

在我国广大的土地和悠久的历史上,泉州不只一个,而有两个:一个在北,一个在南。

而南方的这个福建泉州,也并不是一个开始就指现在的泉州市。

这些史实,很多人搞不清楚,故须加以说明,以释疑滋。

西汉之时,最初设置的泉州,其地在现今河北省通州附近。

清刘锡信《潞城考古录》说:“按二汉及晋,雍奴、泉州各自为县,见《汉书·地理志》、《后汉书·郡国志》、《晋书·地理志》。

至北魏太平真君七年(446年)并泉州入雍奴,见《魏书·地形志》。

”这段话很明白地告诉我们,“泉州”在南北朝以前是北方的地方。

这里举一件有趣的巧合。

明代著名的思想家李卓吾,一生都和名为“泉”的地名结缘。

他生于福建泉州;第一次做官到河南共城,其地又名“百泉”,他就自号“百泉居士”;最后葬在河北通州,又是古名泉州。

至隋朝开皇九年(589年),在南方的福建首次出现了“泉州”之名,但这个“泉州”是在今天的福州,而不在闽南。

说一句笑话,如果把隋朝的福州人说是“泉州”人,倒符合历史事实,“泉州”的名比福州还古啦!唐朝景云二年(711年),把“泉州”(福州)改名为闽州,而以原来设在现在南安的武荣州命名为泉州。

这样,“泉州”这个地名才从福州移到闽南。

然而,州治是在今南安丰州镇,并不在现泉州。

那时的泉州市附近乃一片荒芜,坟冢垒垒。

一直到唐朝开元六年(718年),经济发展,方把南安县分出东南之地,设立晋江县,把州治迁到现在的泉州市来。

所以说,今泉州市是唐朝新建的城市。

“泉州”地名定在今泉州市以后,名称也非毫无变动,曾一度改为“清源郡”,又一度改为“平海军”。

北宋太平兴国二年(977年)恢复“泉州”之名,从此沿称至今,永远固定。

要是有人想举行一次泉州定名一千年的庆祝大典,前年就应该举行了。

泉州为什么以泉为名?此事牵涉到山山水水的问题。

泉州的主山是北郊的清源山,因有乳白的泉水从山上石窍间清冽地源源流出,故名“清源”,亦名“泉山”。

州的名称即以山名而得。

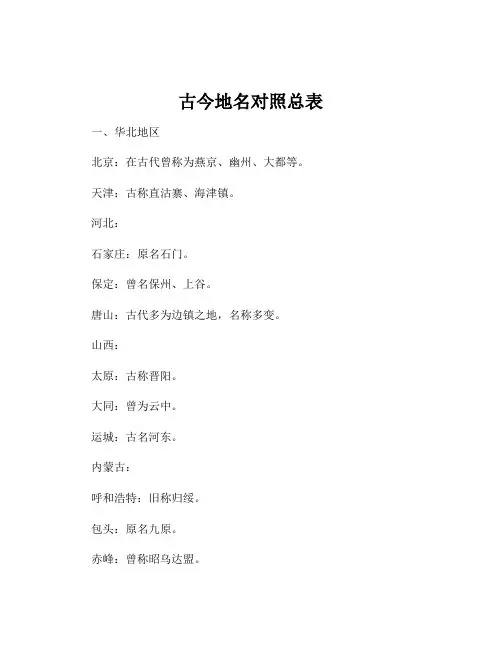

古今地名对照总表一、华北地区北京:在古代曾称为燕京、幽州、大都等。

天津:古称直沽寨、海津镇。

河北:石家庄:原名石门。

保定:曾名保州、上谷。

唐山:古代多为边镇之地,名称多变。

山西:太原:古称晋阳。

大同:曾为云中。

运城:古名河东。

内蒙古:呼和浩特:旧称归绥。

包头:原名九原。

赤峰:曾称昭乌达盟。

二、东北地区辽宁:沈阳:旧称奉天。

大连:原名旅大。

鞍山:历史上曾名鞍山镇。

吉林:长春:旧称新京。

吉林市:原名吉林乌拉。

黑龙江:哈尔滨:原名阿勒锦。

齐齐哈尔:旧称卜奎。

三、华东地区上海:古代只是一个小渔村,没有特别知名的古称。

江苏:南京:古称金陵、建康。

苏州:曾名姑苏。

无锡:旧称梁溪。

扬州:古有广陵、江都之称。

浙江:杭州:古称临安、钱塘。

宁波:曾称明州。

温州:旧名永嘉。

安徽:合肥:古称庐州。

芜湖:历史上有鸠兹之名。

安庆:曾为舒州。

福建:福州:旧称闽都。

厦门:历史上称嘉禾屿。

泉州:古名刺桐城。

江西:南昌:古称豫章、洪都。

九江:曾名江州。

赣州:旧称虔州。

山东:济南:古称历下、历城。

青岛:原名胶澳。

淄博:曾名淄川。

四、华中地区河南:郑州:古称管城。

洛阳:曾称洛邑、神都。

开封:旧称汴梁、东京。

湖北:武汉:古代有江城之称,武昌、汉口、汉阳曾各自有其名。

襄阳:原名襄樊。

宜昌:古称夷陵。

湖南:长沙:古称潭州。

衡阳:曾名衡州。

岳阳:旧称巴陵。

五、华南地区广东:广州:古称番禺。

深圳:古代只是边陲小地,无著名古称。

珠海:原名香山镇。

广西:南宁:古称邕州。

桂林:曾名始安。

柳州:旧称龙城。

海南:海口:古代无特别知名的古称。

三亚:古称崖州。

六、西南地区四川:成都:古称益州、蓉城。

绵阳:原名涪城。

自贡:旧称自流井。

重庆:曾名江州、渝州。

贵州:贵阳:古称筑城。

遵义:旧称播州。

云南:昆明:古称昆州、拓东城。

大理:曾名叶榆城、羊苴咩城。

西藏:拉萨:古称逻些。

七、西北地区陕西:西安:古称长安、镐京。

咸阳:曾名渭城。

宝鸡:旧称陈仓。

甘肃:兰州:古称金城。

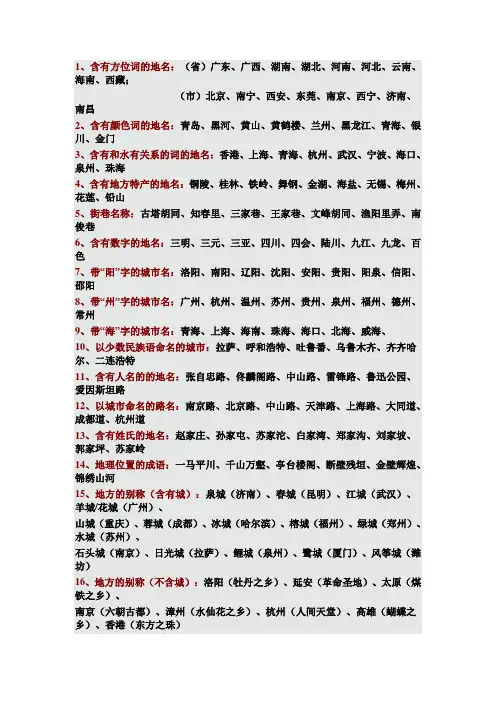

1、含有方位词的地名:(省)广东、广西、湖南、湖北、河南、河北、云南、海南、西藏;(市)北京、南宁、西安、东莞、南京、西宁、济南、南昌2、含有颜色词的地名:青岛、黑河、黄山、黄鹤楼、兰州、黑龙江、青海、银川、金门3、含有和水有关系的词的地名:香港、上海、青海、杭州、武汉、宁波、海口、泉州、珠海4、含有地方特产的地名:铜陵、桂林、铁岭、舞钢、金湖、海盐、无锡、梅州、花莲、铅山5、街巷名称:古塔胡同、知春里、三家巷、王家巷、文峰胡同、渔阳里弄、南俊巷6、含有数字的地名:三明、三元、三亚、四川、四会、陆川、九江、九龙、百色7、带“阳”字的城市名:洛阳、南阳、辽阳、沈阳、安阳、贵阳、阳泉、信阳、邵阳8、带“州”字的城市名:广州、杭州、温州、苏州、贵州、泉州、福州、德州、常州9、带“海”字的城市名:青海、上海、海南、珠海、海口、北海、威海、10、以少数民族语命名的城市:拉萨、呼和浩特、吐鲁番、乌鲁木齐、齐齐哈尔、二连浩特11、含有人名的的地名:张自忠路、佟麟阁路、中山路、雷锋路、鲁迅公园、爱因斯坦路12、以城市命名的路名:南京路、北京路、中山路、天津路、上海路、大同道、成都道、杭州道13、含有姓氏的地名:赵家庄、孙家屯、苏家沱、白家湾、郑家沟、刘家坡、郭家坪、苏家岭14、地理位置的成语:一马平川、千山万壑、亭台楼阁、断壁残垣、金壁辉煌、锦绣山河15、地方的别称(含有城):泉城(济南)、春城(昆明)、江城(武汉)、羊城/花城(广州)、山城(重庆)、蓉城(成都)、冰城(哈尔滨)、榕城(福州)、绿城(郑州)、水城(苏州)、石头城(南京)、日光城(拉萨)、鲤城(泉州)、鹭城(厦门)、风筝城(潍坊)16、地方的别称(不含城):洛阳(牡丹之乡)、延安(革命圣地)、太原(煤铁之乡)、南京(六朝古都)、漳州(水仙花之乡)、杭州(人间天堂)、高雄(蝴蝶之乡)、香港(东方之珠)在我国地名之多和其复杂性,令许多国家都会为之逊色。

地名来历和地域变迁泉州在福建举足轻重,在全国也颇负盛名。

仅跻身于首批二十四个历史文化名城之列,全省头一个撷取此顶桂冠,就有不少话儿可谈。

泉州这名称,最早出现在隋朝初年,距今已有一千三百多年。

据历史记载,隋灭陈后,把丰州改名泉州,废建安、南安两郡为县,划归泉州管辖。

但那时的丰州不是现在的丰州,泉州也不是现在的泉州,而是福州。

其所辖范围,相当于福建全省。

所以,那时的泉州,实际上就是现在的福建。

泉州这名称在本土落地生根,是从唐景云二年开始的,距今也一千两百多年了。

福州之所以叫“泉州”,是因为那里“地开三尺即见泉”;而泉州呢?据《府志》载:“乃因清源山之流乳泉,湛然澄清而得名”。

可见,这来历也很有魅力。

泉州所辖地域代有变迁。

概而言之,大抵大时北到闽江下游,南到金、厦等地,连澎湖也曾隶属泉州,称“泉州外府”。

但此后固定的范围,大概与今之晋江地区相仿。

这是明洪武年间定下来的。

明代福建有“八府二州”,泉州是八府之一;清代福建的“九府二州”,泉州府领晋江、南安、惠安、安溪、同安五县和马巷、厦防二厅,就与今晋江地区差不多。

所以,泉州更准确地说就是晋江流域一带。

这是历史形成的。

晋江,发源于戴云山麓,以“晋南渡时,衣冠避地者多沿江而居”得名,全长四百多公里,东溪和西溪分别从永春和安溪汇聚而来,在南安双溪口汇合流入泉州平原,滋润着五千多平方公里的土地,哺育出璀璨的历史和文化。

所以,泉州和晋江密不可分,它是述说泉州时不能不首先涉及的。

《xx晚报》1985年4月20日鲤鱼城的形成泉州别名鲤城,这是尽人皆知的;泉州之所以叫鲤城,是因为她的城郭形似鲤鱼,这也是很清楚的。

但泉州这个鲤鱼城,是怎样形成的,对一些人来讲,就未必了然。

泉州之有像样的城郭,除却早期的衙城外,始于唐天祐三年(公元907年),距今一千多年了。

但那时的泉州城,规模只有三里左右,称“子城”。

其范围北至北鼓楼(今公共体育场)、南至南鼓楼(今花巷口)、东至东鼓楼(今南俊巷口)、西至西鼓楼(今会通巷口),是南唐节度使王审知建的。

一。

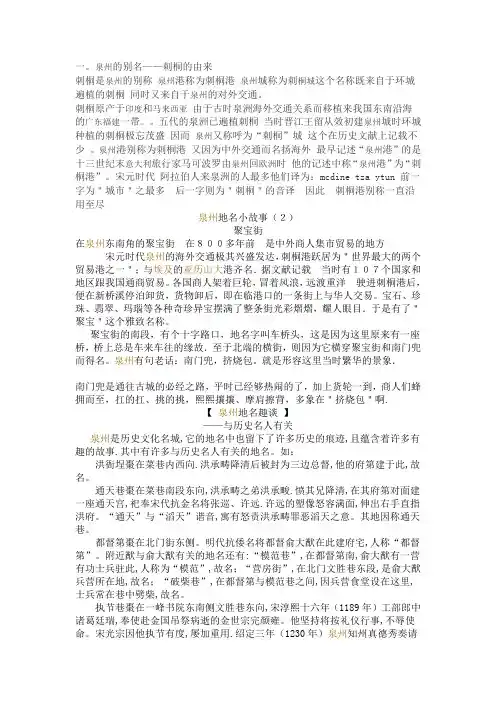

泉州的别名——刺桐的由来刺桐是泉州的别称泉州港称为刺桐港泉州城称为刺桐城这个名称既来自于环城遍植的刺桐同时又来自于泉州的对外交通。

刺桐原产于印度和马来西亚由于古时泉洲海外交通关系而移植来我国东南沿海的广东福建一带。

五代的泉洲已遍植刺桐当时晋江王留从效初建泉州城时环城种植的刺桐极忘茂盛因而泉州又称呼为“刺桐”城这个在历史文献上记载不少。

泉州港别称为刺桐港又因为中外交通而名扬海外最早记述“泉州港”的是十三世纪末意大利旅行家马可波罗由泉州回欧洲时他的记述中称“泉州港”为“刺桐港”。

宋元时代阿拉伯人来泉洲的人最多他们译为:mcdine tza ytun 前一字为"城市"之最多后一字则为"刺桐"的音译因此刺桐港别称一直沿用至尽泉州地名小故事(2)聚宝街在泉州东南角的聚宝街在800多年前是中外商人集市贸易的地方宋元时代泉州的海外交通极其兴盛发达,刺桐港跃居为"世界最大的两个贸易港之一";与埃及的亚历山大港齐名.据文献记载当时有107个国家和地区跟我国通商贸易。

各国商人架着巨轮,冒着风浪,远渡重洋驶进刺桐港后,便在新桥溪停泊卸货,货物卸后,即在临港口的一条街上与华人交易。

宝石、珍珠、翡翠、玛瑙等各种奇珍异宝摆满了整条街光彩熠熠,耀人眼目.于是有了"聚宝"这个雅致名称。

聚宝街的南段,有个十字路口,地名字叫车桥头,这是因为这里原来有一座桥,桥上总是车来车往的缘故.至于北端的横街,则因为它横穿聚宝街和南门兜而得名。

泉州有句老话:南门兜,挤烧包。

就是形容这里当时繁华的景象.南门兜是通往古城的必经之路,平时已经够热闹的了,加上货轮一到,商人们蜂拥而至,扛的扛、挑的挑,熙熙攘攘、摩肩擦背,多象在"挤烧包"啊.【泉州地名趣谈】——与历史名人有关泉州是历史文化名城,它的地名中也留下了许多历史的痕迹,且蕴含着许多有趣的故事.其中有许多与历史名人有关的地名。

如:洪衙埕棗在菜巷内西向.洪承畴降清后被封为三边总督,他的府第建于此,故名。

泉州地名里的那些事儿在“满街皆是圣人”的泉州,曾经有许多优美又富文化情趣的地名,“一峰书”、“六井孔”、“连理巷”、“棋盘园”、“花园头”……这些或存留或湮灭的老地名背后都有着美好的传说,都留存着最久远的城市记忆,凝结着最草根的民间智慧。

一个个串联起的老地名,其实就是一部最简明的城市历史。

今天,当我们重新念诵这些或许有些陌生的老地名,追寻蕴藏其中的老故事,对泉州之美,也许也会有更多发现。

地名地图上的城事百科“地名本寻常,亦可窥沧桑”,地名,尤其老地名往往就像一串密电码,谜底有的是城市命运的烽烟往事,有的是才子佳人的缱绻姻缘,有的则是大家世族的荣辱过往,更多的还是市井小民家的鸡毛蒜皮,草根分子命运的跌宕起伏。

一个个或熟悉或陌生的地名,其实就是地图上的民间语文,长挂嘴边的城事百科。

2011年8月,继1979年第一次地名普查后,泉州开始了历时约一年,囊括全市的地名普查。

老地名的保护工作,再次成为人们关注的焦点,市政协委员卢坚放在接受采访时就提出“泉州应该借着地名普查,推动老地名的保护。

”泉州的老地名,是极具魅力和底蕴的,曾有一首由路名串联起的歌谣这样念道:“一峰书、二郎庙、三教铺、四脚亭、五塔巷、六井孔、七里庵、八卦沟、九一路、十字街。

”这些或隽永典雅或通俗顺口的地名如今有的依然是旧日模样,有的已经换上新颜,也有的已经沉入历史的烟波,但这丝毫不影响我们在再次念起这些名字时心生感怀,甚至恨不得穿越时空,重览它们昔日的胜迹。

因功用得名,名留存城市记忆泉州古城,号称曾有九十九条街巷,这些旁逸斜出、或长或短的古巷就像城市的一条条精密的神经元,存储着城市的全部秘密和过往,而这些久远往事甚至可以在我们铺展开今日的地图,找寻它们的名姓时就窥见一二。

泉郡自古商贸繁盛,甚至在明清时期就已经有聚集一处的“专业市场”,此般胜景从地名就可窥见一二,比如花巷,虽然它曾经有过“蒙古巷”、“梦果巷”这样更引人遐思的名字,但“花巷”这个诞生不过百年的名字却因为此巷原为传统纸扎花店的聚集地而结结实实地流传了下来;比如豆生巷,因巷中旧时有几户陈姓人家洗出来的“豆生(即豆芽)”格外鲜甜而得名,甚至连巷中水井也得名“豆生井”。

家乡的地名与家乡文化的关系--泉州路文化与地名的关系专业:10商务日语姓名:曾偲丽学号:100644021泉州是福建省下辖的一个地级市,又称鲤城、刺桐城、温陵,是我国著名的侨乡和台胞祖籍地。

地处福建东南部,与台湾隔海相望,是古代“海上丝绸之路”的起点,宋、元时期泉州港被誉为“东方第一大港”,与埃及的亚历山大港齐名。

同时泉州也是国务院第一批公布的24个历史文化名城之一,古代有“海滨邹鲁”的美誉。

了解泉州的地名将进一步了解成都这座历史文化名城。

泉州许多地名都有浓厚的历史文化底蕴,几乎每一条街巷都有一个动人的传说或历史典故。

一.泉州街道的演变为改善城市的交通环境,泉州市区“六纵六横”路网的15条主干道进行“白改黑”改造正在持续进行,原来的水泥路面成沥青混凝土路面。

路网街道被称为城市肌理,从历史上的古城泉州今天的海峡西岸现代化工贸港口城市,泉州城市的路网格局几经变迁,充分折射出这座城市的不断发展。

宋元:十字形结构延续千年“从宋元时期至20世纪初,基本是以现如今的东街西街及中山路所形成的十字形及几十条纵横交错的小巷构成。

据《晋江县志》、《泉州府志》等相关文献记载,出于方便管理等需要,唐五代泉州城建成不久,就形成了以街坊为格局的城市结构,如今的东街西街和南街(今中山路)是当时古城主要干道。

宋代之后,实行开放式管理,坊墙被拆除,原旧坊墙所在地形成了一条条小街巷,彼时形成的道路交通格局,一直延续至20世纪初,都没有大的改变。

据清乾隆《泉州府志·都里·街巷市厘》记载,当时泉州城内有13条街,45条巷子。

但由于早期交通工具主要是轿子、马车、畜力等,因此,道路均较为狭窄。

古时的道路,除了主干道和部分巷子为石板路,大部分均为土路。

上世纪初:旧城街道仍狭窄泉州城路网的变化始于20世纪20年代初,从1922年泉州工务局测绘的“泉州市图”,尚找不到泉州中山路,那时的路从天后宫西侧走入寮仔街北上,就是义全街、排铺街、南岳街、亭前街,连接旧城南街,直达威远楼,算是泉州的“南北通”了。

泉州地名典故

【最新版】

目录

1.泉州地名来源

2.泉州地名的文化内涵

3.泉州地名的历史变迁

4.泉州地名的保护与传承

正文

泉州,这座位于福建省东南沿海的城市,不仅拥有丰富的历史文化底蕴,而且它的地名也承载着许多有趣的典故。

首先,泉州地名的来源与其地理位置密切相关。

泉州古称“闽州”,因泉州位于闽江口而得名。

后又因泉州湾的地形如同一个“泉”字,故将“闽州”改为“泉州”。

这个地名不仅表现了泉州的地理特征,还蕴含了泉州人民对家乡的深深眷恋。

其次,泉州地名的文化内涵丰富多彩。

泉州作为古代“丝绸之路”的海上起点,曾是东西方交流的重要窗口。

这也使得泉州地名中融入了许多外来文化元素。

例如,泉州的许多地名中都带有“亭”字,这是因为古代泉州的港口贸易非常繁荣,商贾们常常在港口附近的亭子里进行交易。

此外,泉州还有一些地名与宗教文化有关,如清净寺、开元寺等,这些都是古代泉州宗教文化的见证。

再次,泉州地名的历史变迁反映了这座城市的发展历程。

从古至今,泉州历经了多次行政区划的调整,这使得泉州地名也发生了许多变化。

但不管怎么变,泉州地名始终是这座城市历史的重要载体,它见证了泉州的沧桑巨变。

最后,泉州地名的保护与传承对于弘扬泉州文化具有重要意义。

如今,

泉州地名已经成为泉州独特的文化符号,我们应该加强对泉州地名的保护和传承,让更多的人了解泉州的历史文化。

总之,泉州地名典故是泉州历史文化的重要组成部分,它既体现了泉州的地理特征,又展现了泉州人民的智慧和创造力。

泉州地名典故摘要:1.泉州地名来源2.泉州地名的文化内涵3.泉州地名的历史变迁4.泉州地名的保护和传承正文:泉州,这座位于福建省东南沿海的城市,不仅以其丰富的历史文化底蕴和独特的民俗风情闻名于世,而且拥有许多富有传奇色彩和文化内涵的地名。

那么,泉州地名的背后有哪些典故呢?接下来,让我们一起探寻泉州地名的奥秘。

首先,泉州地名的来源与其地理位置和历史发展密切相关。

泉州古称闽州,后又改为建州,最后定名为泉州。

其中,“泉”字来源于泉州市区内的泉山,这座山因其泉水清澈而得名。

由此可见,泉州地名的形成与其自然地理特征紧密相连。

其次,泉州地名具有丰富的文化内涵。

许多地名都蕴含着一段历史故事或传统文化,如“东西塔”地名就源于古代泉州东西两侧的两座佛塔,象征着佛教文化在泉州的繁荣。

此外,还有一些地名反映了泉州独特的民俗文化,如“五里桥”就是得名于民间传说中五里长的桥梁。

这些地名不仅仅是地理标识,更是泉州历史文化的载体。

再者,泉州地名的历史变迁也颇具意味。

随着泉州历史的发展,许多地名也发生了变化,如唐代的泉州称为闽州,宋代的泉州则称为建州。

这些地名的变迁不仅见证了泉州历史的演变,也体现了泉州地区政治、经济、文化的变迁。

最后,泉州地名的保护和传承同样值得关注。

在现代化进程中,许多地名由于各种原因逐渐消失,而保护和传承这些地名对于维护历史文化传承具有重要意义。

泉州市在这方面做出了积极的努力,通过编撰地名志、举办地名文化展览等方式,让更多的人了解泉州地名的历史和文化内涵。

总之,泉州地名不仅以其独特的地理特征和丰富的文化内涵为人们所熟知,而且见证了泉州历史的变迁。

保护和传承这些地名,对于维护泉州历史文化的传承具有重要意义。

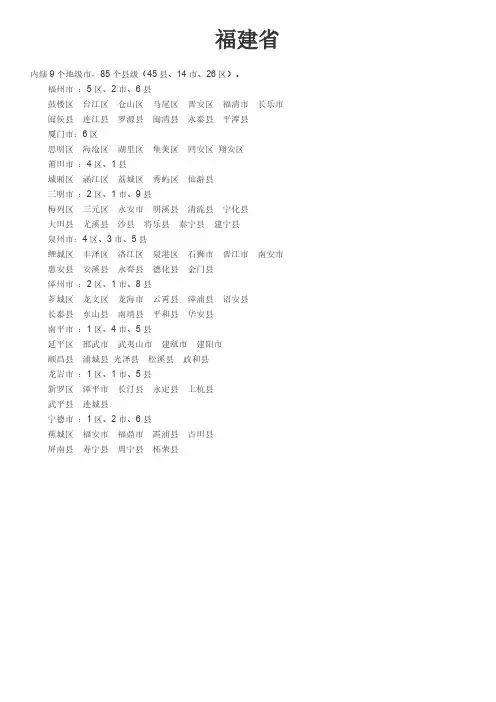

福建省内辖9个地级市,85个县级(45县、14市、26区)。

福州市:5区、2市、6县 鼓楼区 台江区 仓山区 马尾区 晋安区 福清市 长乐市 闽侯县 连江县 罗源县 闽清县 永泰县 平潭县 厦门市:6区 思明区 海沧区 湖里区 集美区 同安区翔安区 莆田市:4区、1县 城厢区 涵江区 荔城区 秀屿区 仙游县 三明市:2区、1市、9县 梅列区 三元区 永安市 明溪县 清流县 宁化县 大田县 尤溪县 沙县 将乐县 泰宁县 建宁县 泉州市:4区、3市、5县 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县 安溪县 永春县 德化县 金门县 漳州市:2区、1市、8县 芗城区 龙文区 龙海市 云霄县 漳浦县 诏安县 长泰县 东山县 南靖县 平和县 华安县 南平市:1区、4市、5县 延平区 邵武市 武夷山市 建瓯市 建阳市 顺昌县 浦城县光泽县 松溪县 政和县 龙岩市:1区、1市、5县 新罗区 漳平市 长汀县 永定县 上杭县 武平县 连城县 宁德市:1区、2市、6县 蕉城区 福安市 福鼎市 霞浦县 古田县 屏南县 寿宁县 周宁县 柘荣县、管路敷设技术通过管线敷设技术不仅可以解决吊顶层配置不规范高中资料试卷问题,而且可保障各类管路习题到位。

在管路敷设过程中,要加强看护关于管路高中资料试卷连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保护层防腐跨接地线弯曲半径标高等,要求技术交底。

管线敷设技术中包含线槽、管架等多项式,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不严等问题,合理利用管线敷设技术。

线缆敷设原则:在分线盒处,当不同电压回路交叉时,应采用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电回路须同时切断习题电源,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。

、电气课件中调试关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷调控试验;对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作下都可以正常工作;对于继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编写复杂设备与装置高中资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷试验方案以及系统启动方案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备进行调试工作并且进行过关运行高中资料试卷技术指导。

我读到的地名作文篇1我的家乡福建泉州,是一个历史文化古城。

它的地名中也留下了许多历史的痕迹,而且蕴含了许多有趣的事。

泉州古时候叫温陵,在一些古建筑上,常常看到有温陵的名称,市北通清源山旧亭上的匾额写有“温陵山门”,城隍庙的临街正门楣上有“温陵古地”等等,其实它的出现比“泉州”还要早,甚至在它还未建城之前,这片土地早就叫温陵了。

温陵,不言而喻,是指这里的地形和气候而言,既气候温暖又地属丘陵,据说:宋代理学家朱熹住在泉州时曾称赞这里是:“山陵独温”,温陵的地名就是这样开始的。

泉州的另一个别名叫刺桐,刺桐原产于印度和马来西亚,由于古时候海外交通关系,而移植来泉州,并环城遍植,因而泉州又名刺桐城。

这个在历史文献上记载不少,最早记述的是十三世纪末意大利旅行家马可波罗,他的.记述中称泉州港为刺桐港。

到目前泉州还有刺桐路和刺桐大桥,现代学者黄寿祺先生在泉州曾有感而发:“泉州已渺刺桐花,空有佳名异代夸。

”泉州城里最让人感兴趣的地名就是一一聚宝街。

到底聚了什么宝呢?据说啊,宋元时代泉州刺桐港是世界最大的两个贸易港之一,当时有107个国家和地区跟我国逼商贸易,各国商人驾着巨轮,冒着风浪,远渡重洋,驶进刺桐港后,便在此停泊卸货,货物卸后,即在临港口的一条街与华人交易,宝石、珍珠、翡翠、玛瑙等各种奇珍异宝,摆满了整条街,光彩熠熠,耀人眼目,于是有了“聚宝”这个雅致名称。

泉州有趣的地名还有许许多多,三天三夜也说不完。

篇2我的家乡在南昌,那儿是打起革命起义第一枪的地方,历史悠久。

早晨,在睡梦中苏醒的南昌,顿时变得热闹起来,只见大街上人山人海,车水马龙。

晨练的老人们在八一起义纪念碑下迎着和协的晨风在翩翩起舞着。

看见天气这么好,我和妈妈一起去了人民公园玩。

那儿有”激流勇进“从一个高四五米的高台上冲下来,水花四溅会弄得你满身是水,就像一只”落汤鸡。

“里面的龙舟”一荡,就荡了六米高会把人吓得直打哆嗦,那还有“空中飞人”坐在椅子上,别人推你立即就会滑到另一端去,真是惊险刺激。

泉州各地地名:鲤城、丰泽、洛江、晋江、南安、安溪、永春、德化、溪美、桥南、青阳、深沪、官桥、水头、石井、双阳、马甲、罗溪、桃城、达埔、鲤城之名的由来:鲤城区史有“鲤城”、“温陵”、“刺桐”等雅称,自唐久视元年(700年)武荣州迁徙至今鲤城始,1300年来一直是历代州、郡、府、署、市的政治、经济、文化、交通、信息中心和政府所在地。

1985年12月,泉州市升为地级市,原泉州市建制改为鲤城区。

1997年8月,经国务院批准,原鲤城区行政区划调整为鲤城、丰泽、洛江三个市辖区。

新的鲤城区是泉州市的中心城市,水、电、交通、通讯等基础设施完善,科技、文化、教育、卫生、信息事业发达,国土总面积52平方公里,人口26万人,辖鲤中、开元、海滨、临江4个街道办事处和江南、浮桥2个镇。

鲤城区地处东南沿海,从上古时期到封建社会前期,与中原地区的联系较少,开发程度较低,在相当长时间内没有独立的行政区设置。

两晋时期,北方士民大规模南迁,带来中原文明,促进该地区经济的发展。

唐久视元年(700年),武荣州治设在今鲤城城区。

开元六年(718年),置晋江县为州治专县,县治也设在今鲤城城区。

此后,城区逐步发展为“梯航万国、商船辐辏”的港口城市,成为闽东南的政治、经济、文化中心,并一直沿袭千余年。

1951年,析晋江县城关及近郊八乡成立泉州市(县级)。

之后,泉州市(县级) 充分发挥中心城市的功能,对推进晋江地区各项社会事业的发展做出积极贡献。

1986年1月1日,泉州市升格为地级市,实行市管县的行政体制,在原泉州市区域置鲤城区。

1997年8月,鲤城区区划调整为鲤城、丰泽、洛江三个行政区。

2000年,鲤城区辖4个街道、2个镇:临江街道、海滨街道、鲤中街道、开元街道、浮桥镇、江南镇。

根据第五次人口普查数据:总人口292157人,其中各乡镇人口(人):海滨街道 40275 临江街道 23160 鲤中街道 51115 开元街道 61929 浮桥镇 50041 江南镇 656372001年11月30日,鲤城区人民政府(泉鲤政文〔2001〕145号)批复同意开元街道办事处撤销红梅、红松居民委员会设立红梅社区居民委员会,其管辖范围:东至崇福路,南至东街,西至财贸干校围墙,北至梅石路。

泉州地名典故

摘要:

1.泉州地名的由来

2.泉州地名的文化内涵

3.泉州地名的历史变迁

4.泉州地名的现实意义

正文:

泉州,这座位于我国东南沿海的古老城市,有着丰富的历史文化底蕴。

它的地名也如同其他城市一样,既有来源,也有文化内涵,同时还经历了历史的变迁,并在现实中发挥着一定的意义。

首先,我们来看看泉州地名的由来。

泉州,古称闽州,据说是因为泉州境内的闽江而得名。

后来,因为泉州地理位置的重要性,逐渐发展成为闽南地区的政治、经济、文化中心,其地名也由闽州改为泉州。

其次,泉州地名的文化内涵非常丰富。

泉州是我国著名的侨乡和对外开放城市,其地名中包含了丰富的历史文化信息,如“泉州”的“泉”字,就取自泉州境内的泉山,寓意着泉水涌流,充满生机和活力。

再来看看泉州地名的历史变迁。

从闽州到泉州,再到现代的泉州市,泉州地名的变迁,反映出泉州的历史变迁,也见证了泉州的发展和壮大。

最后,泉州地名在现实中也有着重要的意义。

它是泉州人的精神寄托,是他们的根和源,是他们无论走到哪里,都能记住的家乡。

同时,泉州地名也是泉州市的文化名片,它代表着泉州的历史和文化,吸引着更多的人来泉州旅

游、学习和生活。

泉州地名典故摘要:一、引言二、泉州地名典故的来源与特点1.地名与历史文化关联2.地名与民间传说关联3.地名与地理环境关联三、泉州地名典故的代表性案例1.泉州古城地名典故2.泉州现代地名典故四、地名典故对泉州城市发展的意义1.传承历史文化2.提升城市形象3.促进地方旅游业发展五、结论正文:一、引言地名,是一座城市、一个地区的独特标识,更是历史的见证。

泉州,作为我国历史文化名城,地名典故丰富多彩,既体现了地域特色,又彰显了历史文化底蕴。

本文将带你走进泉州地名典故的世界,感受地名背后的故事与魅力。

二、泉州地名典故的来源与特点1.地名与历史文化关联泉州地名中,许多都与历史文化事件、人物密切相关。

如“崇文街”,源于唐代名士陈抟在此地创办崇文书院,弘扬文化;又如“清净寺”,原名“光孝寺”,因南宋理学家朱熹曾在此讲学,更名为“清净寺”,以纪念其清静无为的学风。

2.地名与民间传说关联泉州地名中,不少蕴含着民间传说故事。

如“蛇仑”,传说古时有一蛇精在此地为害,后被英雄伏击,故名;再如“狮山”,因山形如狮,又有狮王传说而得名。

3.地名与地理环境关联泉州地名还与地理环境密切相关。

如“海滨街”,因靠近海滨而得名;又如“雪山”,形容山势陡峭,常年积雪而得名。

三、泉州地名典故的代表性案例1.泉州古城地名典故如“西街”,古时为泉州古城的商业中心,因位于古城西侧而得名;又如“南门”,为古代泉州古城南门所在地,沿用至今。

2.泉州现代地名典故如“五四北街”,源于1919年五四运动,寓意着泉州青年追求民主、科学的精神;再如“刺桐路”,因路旁种植有刺桐树而得名,寓意着泉州的繁荣与昌盛。

四、地名典故对泉州城市发展的意义1.传承历史文化地名典故是历史文化的载体,承载着泉州古城的历史记忆。

通过对地名典故的研究,有助于了解泉州城市发展的脉络,传承历史文化。

2.提升城市形象地名典故丰富了泉州市的形象内涵,提升了城市的文化品位。

如“泉州”,即为“刺桐城”,寓意着繁荣昌盛,独具特色。

福建省内辖9个地级市,85个县级(45县、14市、26区)。

福州市:5区、2市、6县鼓楼区台江区仓山区马尾区晋安区福清市长乐市闽侯县连江县罗源县闽清县永泰县平潭县厦门市:6区思明区海沧区湖里区集美区同安区翔安区莆田市:4区、1县城厢区涵江区荔城区秀屿区仙游县三明市:2区、1市、9县梅列区三元区永安市明溪县清流县宁化县大田县尤溪县沙县将乐县泰宁县建宁县泉州市:4区、3市、5县鲤城区丰泽区洛江区泉港区石狮市晋江市南安市惠安县安溪县永春县德化县金门县漳州市:2区、1市、8县芗城区龙文区龙海市云霄县漳浦县诏安县长泰县东山县南靖县平和县华安县南平市:1区、4市、5县延平区邵武市武夷山市建瓯市建阳市顺昌县浦城县光泽县松溪县政和县龙岩市:1区、1市、5县新罗区漳平市长汀县永定县上杭县武平县连城县宁德市:1区、2市、6县蕉城区福安市福鼎市霞浦县古田县屏南县寿宁县周宁县柘荣县江西全省共设南昌、九江、景德镇、萍乡、新余、鹰潭、赣州、宜春、上饶、吉安、抚州等11个设区市,10县级市,70个县,19个市辖区。

南昌市为江西省会。

南昌市:辖5 区4 县:东湖区、西湖区、青云谱区、湾里区、青山湖区、红谷滩新区,南昌县、新建县、进贤县、安义县。

九江市:辖2 区9县1市:浔阳区、庐山区,九江县、武宁县、修水县、永修县、德安县、星子县、都昌县、湖口县、彭泽县。

瑞昌市代管2个副地级局委:共青城开放开发区管委会、庐山风景名胜区管理局。

景德镇市:辖2 区1县1市:昌江区、珠山区,乐平市,浮梁县。

宜春市:辖1 区6 县3市:袁州区,靖安县、奉新县、宜丰县、上高县、铜鼓县、万载县。

丰城市、樟树市、高安市。

新余市:辖1 区1县:渝水区、分宜县。

萍乡市:辖2区3县:安源区、湘东区,上栗县、芦溪县、莲花县。

鹰潭市:辖1区1县1市:月湖区、余江县、贵溪市赣州市:辖2区15县2市:章贡区、黄金区、赣县、信丰县、大余县、上犹县、崇义县、安远县、龙南县、定南县、全南县、兴国县、宁都县、于都县、会昌县、寻乌县、石城县、南康市、瑞金市上饶市:辖1区10县1市:信州区、上饶县、广丰县、玉山县、婺源县、鄱阳县、余干县、万年县、弋阳县、横峰县、铅山县、德兴市吉安市:辖2区10县1市:吉州区、青原区、吉安县、新干县、永丰县、峡江县、吉水县、泰和县、万安县、遂川县、安福县、永新县、井冈山市抚州市:辖1 区10 县:临川区、东乡县、金溪县、资溪县、南城县、南丰县、黎川县、广昌县、崇仁县、乐安县、宜黄县。

泉州地名典故泉州,是中华民族历史文化名城,位于我国福建省东南部,地处闽南地区,是一个历史悠久、文化底蕴深厚的城市。

泉州地名典故丰富多彩,蕴含着一部一部精彩的历史大片。

本文将为大家介绍泉州地名典故的几个代表故事,以期展现泉州丰富的文化底蕴。

1.据《泉州府志》记载,泉州地名来源于周秦时期。

当时,泉州地区被称为“远程”,因为这里地理位置较为偏远。

据《汉书·地理志》记载,泉州在汉时被称为“城阳”,意为“城市之阳”。

晋时,泉州设为成为一个郡,始称为“泉州”。

2.泉州地名与著名人物有关的一个代表故事是“颜回鞭策”。

《泉州郡志》记载,唐代时颜回任泉州刺史的幕僚。

有一天,颜回告诉泉州刺史,泉州的山川形势与气度不凡,但泉州地这个名字略显粗俗,建议将泉州改名为“泉台”,寓意泉水之台,具有极高的文化内涵。

泉州刺史采纳了颜回的建议,这就是泉州地名典故中“颜回鞭策”的由来。

3.泉州地名与历史事件有关的一个代表故事是“晋人渡海”。

《泉州郡志》记载,晋太康二年(269年),晋朝太尉司马睿率军渡海,来到泉州。

当时,泉州成为南朝宋国的都城,司马睿为了彰显晋国的实力,将泉州命名为“晋安”,寓意着晋国安宁平和的政治环境。

4.泉州地名与民间传说有关的一个代表故事是“真武大帝显灵”。

《泉州民间传说》记载,泉州有一条地名叫做“真武殿”,相传这是因为泉州在一次瘟疫中,有一个叫做真武的大臣,他梦见自己成为神仙,降到人间治愈了疫病。

为了纪念这位真武大臣的英绩,人们就将这条地取名“真武殿”。

5.泉州地名与泉州美食有关的一个代表故事是“泉州炖鸡”。

《泉州炖鸡》是一部泉州民间传说,讲述了一个关于泉州炖鸡的故事。

传说中,有一位名叫陈和尚的大夫,他擅长治疗各种疾病,尤其是炖鸡的方子。

有一天,陈和尚应一位病人之邀,用自己所擅长的方式治疗病人。

病人康复后,陈和尚便将这个炖鸡的方子传授给了病人。

从此,泉州炖鸡便传遍了大江南北。

泉州地名典故丰富多彩,既传承了历史悠久的泉州文化,又融入了民间传说,成为了泉州地区独特的文化财富。

一。

泉州的别名——刺桐的由来刺桐是泉州的别称泉州港称为刺桐港泉州城称为刺桐城这个名称既来自于环城遍植的刺桐同时又来自于泉州的对外交通。

刺桐原产于印度和马来西亚由于古时泉洲海外交通关系而移植来我国东南沿海的广东福建一带。

五代的泉洲已遍植刺桐当时晋江王留从效初建泉州城时环城种植的刺桐极忘茂盛因而泉州又称呼为“刺桐”城这个在历史文献上记载不少。

泉州港别称为刺桐港又因为中外交通而名扬海外最早记述“泉州港”的是十三世纪末意大利旅行家马可波罗由泉州回欧洲时他的记述中称“泉州港”为“刺桐港”。

宋元时代阿拉伯人来泉洲的人最多他们译为:mcdine tza ytun 前一字为"城市"之最多后一字则为"刺桐"的音译因此刺桐港别称一直沿用至尽泉州地名小故事(2)聚宝街在泉州东南角的聚宝街在800多年前是中外商人集市贸易的地方宋元时代泉州的海外交通极其兴盛发达,刺桐港跃居为"世界最大的两个贸易港之一";与埃及的亚历山大港齐名.据文献记载当时有107个国家和地区跟我国通商贸易。

各国商人架着巨轮,冒着风浪,远渡重洋驶进刺桐港后,便在新桥溪停泊卸货,货物卸后,即在临港口的一条街上与华人交易。

宝石、珍珠、翡翠、玛瑙等各种奇珍异宝摆满了整条街光彩熠熠,耀人眼目.于是有了"聚宝"这个雅致名称。

聚宝街的南段,有个十字路口,地名字叫车桥头,这是因为这里原来有一座桥,桥上总是车来车往的缘故.至于北端的横街,则因为它横穿聚宝街和南门兜而得名。

泉州有句老话:南门兜,挤烧包。

就是形容这里当时繁华的景象.南门兜是通往古城的必经之路,平时已经够热闹的了,加上货轮一到,商人们蜂拥而至,扛的扛、挑的挑,熙熙攘攘、摩肩擦背,多象在"挤烧包"啊.【泉州地名趣谈】——与历史名人有关泉州是历史文化名城,它的地名中也留下了许多历史的痕迹,且蕴含着许多有趣的故事.其中有许多与历史名人有关的地名。

如:洪衙埕棗在菜巷内西向.洪承畴降清后被封为三边总督,他的府第建于此,故名。

通天巷棗在菜巷南段东向,洪承畴之弟洪承畯.愤其兄降清,在其府第对面建一座通天宫,祀奉宋代抗金名将张巡、许远.许远的塑像怒容满面,伸出右手直指洪府。

“通天”与“滔天”谐音,寓有怒责洪承畴罪恶滔天之意。

其地因称通天巷。

都督第棗在北门街东侧。

明代抗倭名将都督俞大猷在此建府宅,人称“都督第”。

附近猷与俞大猷有关的地名还有:“模范巷”,在都督第南,俞大猷有一营有功士兵驻此,人称为“模范”,故名;“营房街”,在北门文胜巷东段,是俞大猷兵营所在地,故名;“破柴巷”,在都督第与模范巷之间,因兵营食堂设在这里,士兵常在巷中劈柴,故名。

执节巷棗在一峰书院东南侧文胜巷东向,宋淳熙十六年(1189年)工部郎中诸葛廷瑞,奉使赴金国吊祭病逝的金世宗完颜雍。

他坚持将按礼仪行事,不辱使命。

宋光宗因他执节有度,屡加重用.绍定三年(1230年)泉州知州真德秀奏请在其故里立“执节”牌坊,以褒扬前人风范,故名执节巷.该坊立在文胜、执节、模范三巷交叉处,附近地名因称“新坊脚”。

甲第巷棗在西街南侧.唐代“开闽进士”欧阳詹府第在此巷内,府第大门有宋代朱熹题联“事业经邦,闽海贤才开气运;文章华国,温陵甲第破天荒”.后人因取“甲第”为巷名。

锦芳留棗在花巷北古榕巷东端.明代大富翁李五(即为洛阳桥增高桥面的李俊育)的府第在此,其门匾题“世锦芳留”,寓意世世富贵,代代传芳,因称“锦芳留”。

甘棠巷棗在西街西段南侧.明万历四十年(1612年)勤政爱民的宰相李九我(名廷机)告老返乡时,明神宗赐他策马“三鞭为界”建府第.他不愿占夺民宅,骑着马在五塔巷边一片旷地上,轻轻拍了三下马鞭后就勒住缰绳,结果只建了一座小小的府第.天启年间(l621棗l627年)大学士张瑞图出于对李相国的崇敬,取周朝召公在甘棠树下审案的爱民故典,名其巷为“甘棠巷”;又称该地域为“贤相里”。

裴巷,因传说道教仙人裴道人得道成仙之前,常常在此巷中卖驱魔镇邪的草药而得名,原有一座裴仙公宫。

旧馆驿,因南宋年间曾在此设立专供官员或信使更换马匹的驿站而得名。

在“满街皆是圣人”的泉州,曾经有许多优美又富文化情趣的地名,“一峰书”、“六井孔”、“连理巷”、“棋盘园”、“花园头”……这些或存留或湮灭的老地名背后都有着美好的传说,都留存着最久远的城市记忆,凝结着最草根的民间智慧。

一个个串联起的老地名,其实就是一部最简明的城市历史。

今天,当我们重新念诵这些或许有些陌生的老地名,追寻蕴藏其中的老故事,对泉州之美,也许也会有更多发现。

地名——地图上的城事百科“地名本寻常,亦可窥沧桑”,地名,尤其老地名往往就像一串密电码,谜底有的是城市命运的烽烟往事,有的是才子佳人的缱绻姻缘,有的则是大家世族的荣辱过往,更多的还是市井小民家的鸡毛蒜皮,草根分子命运的跌宕起伏。

一个个或熟悉或陌生的地名,其实就是地图上的民间语文,长挂嘴边的城事百科。

2011年8月,继1979年第一次地名普查后,泉州开始了历时约一年,囊括全市的地名普查。

老地名的保护工作,再次成为人们关注的焦点,市政协委员卢坚放在接受采访时就提出“泉州应该借着地名普查,推动老地名的保护。

”泉州的老地名,是极具魅力和底蕴的,曾有一首由路名串联起的歌谣这样念道:“一峰书、二郎庙、三教铺、四脚亭、五塔巷、六井孔、七里庵、八卦沟、九一路、十字街。

”这些或隽永典雅或通俗顺口的地名如今有的依然是旧日模样,有的已经换上新颜,也有的已经沉入历史的烟波,但这丝毫不影响我们在再次念起这些名字时心生感怀,甚至恨不得穿越时空,重览它们昔日的胜迹。

因功用得名——老地名留存城市记忆泉州古城,号称曾有九十九条街巷,这些旁逸斜出、或长或短的古巷就像城市的一条条精密的神经元,存储着城市的全部秘密和过往,而这些久远往事甚至可以在我们铺展开今日的地图,找寻它们的名姓时就窥见一二。

泉郡自古商贸繁盛,甚至在明清时期就已经有聚集一处的“专业市场”,此般胜景从地名就可窥见一二,比如花巷,虽然它曾经有过“蒙古巷”、“梦果巷”这样更引人遐思的名字,但“花巷”这个诞生不过百年的名字却因为此巷原为传统纸扎花店的聚集地而结结实实地流传了下来;比如豆生巷,因巷中旧时有几户陈姓人家洗出来的“豆生(即豆芽)”格外鲜甜而得名,甚至连巷中水井也得名“豆生井”。

水门巷尾窄窄的竹街则见证了水门巷曾是“竹器一条街”的历史。

声名远扬的“聚宝街”则因曾是蕃商聚集的商市,汇聚四方奇珍异宝而得冠“聚宝”之名,“打锡街”、“布房巷”以及现已难觅踪迹的“碗糕巷”、“米粉巷”、“芋埔”、“打线埔”都曾经见证泉郡的繁华旧梦。

而作为一个早在唐代元和年间,人口就突破三万户的古城,泉州的城市管理机构布局甚至至今仍可在地名中寻得旧迹,如“州顶街”就是因唐代在此设置府衙而得名;又如“旧馆驿巷”,因旧时官方驿站在此得名。

“米仓巷”则因原是泉州政府的米仓而留名至今。

因人得名——小地名浓缩世相百态在“满街皆是圣人”的泉州城,因人得名的地名亦是比比皆是。

东街菜巷的洪衙埕因洪承畴曾在此兴建府邸而得名,洪承畴在壮年之期由明朝的“能臣”摇身一变成为清朝的“贰臣”令他的家人深以为耻,故府邸虽宏阔,却无一家人愿在此居住,就是这样一个令家人都不愿提及的所在,却因“洪衙埕”这个地名被人知晓至今。

而与之相映成趣的是菜巷南段的“通天巷”,其名得自洪承畴的弟弟洪承畯,因其感愤于哥哥降清一事,便在其府第对面建了一座通天宫,供奉宋代抗金名将张巡、许远。

许远的塑像怒容满面,伸出右手直指洪府。

“通天”与“滔天”谐音,寓有怒责洪承畴罪恶滔天之意。

其地因此得名“通天巷”。

说来有趣,两条短短的巷子本也寻常,却因两个有几分“针锋相对”的巷名而瞬间分立在不可逾越的道德鸿沟两端,民众和历史终究以独特的方式做出了自己的评判。

洪承畴虽然“大节有亏”,却仍不失为一位闻名天下的“人物”,并不广为人知的明代慈善家李五则因世人感念他的善行,取其门扉上的“世锦芳留”的匾额,将其宅第所在花巷北和古榕巷东端的一段小巷唤作“锦芳留巷”。

此外,西街西段的“甘棠巷”,名似因景而来,其实也是为了纪念明万历年间勤政爱民的宰相李廷机。

相传,李廷机告老还乡之时,明神宗赐他策马“三鞭为界”建府第,他不愿占夺民宅,骑着马在五塔巷边一片旷地上,轻轻拍了三下马鞭后就勒住缰绳,结果只建了一座小小的府第。

天启年间,大学士张瑞图出于对李相国的崇敬,取周朝召公在甘棠树下审案的爱民典故,将此巷命名为“甘棠巷”;又称该地域为“贤相里”。

此外,五夫人巷,又称“虎夫人巷”,因巷中一位姓陶的媳妇在丈夫死去后孝敬公婆,感动了天上的金甲神,在泉州发生瘟疫之时,就在其睡梦之时化身老虎驮着陶孝妇环城驱瘟的传说而得名。

都督第巷因俞大猷府邸在此而获名,模范巷则因俞大猷的一营有功士兵曾驻扎在此,百姓称他们为英雄模范,而得冠“模范”美名。

功过是非也许会逃过史家如椽巨笔,但终究无法逃过天下人的悠悠众口,漫步泉州街头,仰望一个个带有人名印记的巷名门牌,它们就像是最简短又鲜活的人物传记,无论是英雄贤达,还是贩夫走卒,都被它收录其中,没有一个恶行逃过它的法眼,也没有一个善行不被记取。

因宗教得名——半城烟火半城仙泉州城素有“半城烟火半城仙”的美誉,“满街皆是圣人”的胜景纵然已不再,“此地古称佛国”的印证却无处不在,“关帝庙”、“承天巷”、“圣墓”、“土地后”这样的地名是俯拾皆是,人间烟火与神仙居所就这样在地名中交替融合,一如泉州人的生活,笃信神仙始终与我们日常起居同在。

从整体上说,由于道教传入泉州时间极早,在魏晋时就已初具规模,因此泉州老地名受道教影响颇深,从风水角度命名的,如龙头山、虎头山、四象井、八卦沟;以宫观命名的,如天公观、城隍口、天后路、平水庙;以仙道人物命名的,如二郎巷、土地后、裴巷;以神仙境界或神仙故事命名的,如蓬莱、登仙桥等。

然而,开放融合的泉州人并没有因此就忽视其他宗教,东郊“圣墓”就是一个证明。

泉州的东郊有座灵山,因“夜光显发,人异灵之,名曰圣墓,曰西方圣人之墓地”而被世人称为“灵山”,附近的村庄则名为“圣墓村”。

灵山附近的另一个村落也因为历代信奉伊斯兰教的泉州回民卒后均葬于灵山上,这里成了他们进入天堂的“乐园”而得名“鹿园”(“鹿”、“乐”二字泉州话中同音)。

台魁巷,民间俗称“杀瓜巷”,巷名由来有多种说法,最著名的是一个“宠儿杀瓜”的教子故事,“杀瓜巷”的俗称也因此而来,据说因“杀瓜”不雅而取“台魁”。

彩笔巷,因明朝诸多文人寓居此巷,取妙笔生花之意,得名彩笔巷。

泮宫口、上帝宫巷、奇仕妈巷(台魁巷别称)、羊公巷(因富美宫供奉公羊的习俗而得名)、承天巷、裴巷等等皆因巷中宫庙得名,即便有些宫庙现已无存,人们依然通过这些时常被念诵起的地名在述说着时代不变的对平安、幸福、安宁的祈望和追求。

万般皆入名——雅俗均有韵泉州有很多优美的地名,因有着绽有“梅花裂纹”的风化石而得名的“梅石街”,因著名状元罗一峰曾在此讲学而获名的“一峰书”,因蒲寿庚在此用真人司棋而得名的“棋盘园”以及小泉涧巷、花棚下、兰桥巷、玉犀巷、螺珠巷、胭脂巷、鹦哥山这些或许说不清具体得名由来,读来却让人不由得心向往之的美好名字,它们都见证了这城市的美丽与哀愁。