感遇(唐 张九龄)赏析

- 格式:doc

- 大小:9.50 KB

- 文档页数:1

感遇·其一原文赏析感遇十二首·其一原文赏析感遇十二首·其一原文赏析1感遇十二首·其一原文:兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折!赏析:开元(713-741)后期,唐玄宗沉溺声色,奸佞专权,朝政日趋黑暗。

为了规劝玄宗励精图治,张九龄曾撰《千秋金镜录》一部,专门论述前代治乱兴亡的历史教训,并将它作为对皇帝生日的寿礼进献给玄宗。

唐玄宗心中不悦,加李林甫的谗谤、排挤,张九龄终于被贬为荆州长史。

遭贬后,他曾作《感遇十二首》,运用比兴手法,表现其坚贞清高的品德,抒发自己遭受排挤的忧思。

此篇为其第一首。

诗一开始,用整齐的偶句,突出了两种高雅的植物——春兰与秋桂。

屈原《九歌·礼魂》中,有“春兰兮秋菊,长无绝兮终古”句。

张九龄是广东曲江人,其地多桂,即景生情,就地取材,把秋菊换成了秋桂,师古而不泥古。

兰桂对举,兰举其叶,桂举其花,这是由于对偶句的关系,互文以见义,其实是各各兼包花叶,概指全株。

兰用葳蕤来形容,具有茂盛而兼纷披的意思,“葳蕤”两字点出兰草迎春勃发,具有无限的生机。

桂用皎洁来形容,桂叶深绿,桂花嫩黄,相映之下,自然有皎明洁净的感觉。

“皎洁”两字,精炼简要地点出了秋桂清雅的特征。

诗的前四句说兰、桂这些“草木君子”只要逢时就会欣欣向荣,生机盎然。

兰叶在春风吹拂下“葳蕤”繁茂,桂花在仲秋明月的辉映下更显“皎洁”秀丽。

春兰秋桂生意勃发,也给季节带来了荣耀,春、秋因兰、桂而成为美好的季节。

这里既包含了朴素的历史唯物主义思想,说明了时势造英雄,英雄壮时势的客观辩证法;也表达了真正的贤人志士只有在政治开明的时代才能施展自己的才华抱负的思想,流露了自己对重新“遇时”的`渴望。

诗的后四句从春兰秋桂芳香袭人的社会效果来委婉地说明自己行芳志洁并非为了求人赏识,以博取高名;象春兰秋桂的香气一样,它博得山林隐士的喜爱,只是客观效果而已;实际上,兰、桂散发芳香并非有意希求人们来折取它,欣赏它,而是纯粹出于它们的本性。

张九龄《感遇(二)》原文、注释、译文及解读【作者简介】张九龄(678—740),字子寿,一名博物,韶州曲江(今广东韶关)人,故世称“张曲江”。

郡望范阳。

长安二年(702)进士。

历官校书郎、左拾遗、左补阙、司勋员外郎、中书舍人、洪州都督、中书侍郎等职。

开元二十一年(733),拜中书侍郎、同中书门下平章事。

二十二年,迁中书令。

二十三年,封始兴县伯。

为奸相李林甫所忌,二十四年以尚书右丞相罢知政事。

后坐举非其人,贬荆州长史。

二十八年病卒,年六十三,谥文献。

两《唐书》有传。

张九龄为唐名相,刚正不阿,直言敢谏,深谋有远识。

又工诗能文,为盛唐前期重要诗人,尤擅五言古诗。

其写景抒情诸作,以秀雅清淡为宗,实开“王孟”一派。

明胡应麟曰:“张子寿首创清淡之派,盛唐继起,孟浩然、王维、储光羲、常建、韦应物本曲江之清淡,而益以风神者也。

”(《诗薮•内编》卷二)有《曲江张先生文集》传世。

【原文】感遇(二)唐张九龄江南有丹橘,经冬犹绿林 [9] 。

岂伊地气暖 [10] ,自有岁寒心 [11] 。

可以荐嘉客 [12] ,奈何阻重深 [13] 。

运命唯所遇 [14] ,循环不可寻 [15] 。

徒言树桃李 [16] ,此木岂无阴 [17] ?【注释】[9]犹:尚,还。

[10]伊:助词。

[11]岁寒心:《论语•子罕》:“岁寒,然后知松柏之后凋也。

”隋李孝贞《园中杂咏橘树》诗:“自有凌冬质,能守岁寒心。

”此为“自有岁寒心”五字所本。

[12]荐:进献。

嘉客:贵宾。

[13]奈何:无奈。

重:指山岭。

深:指江河。

阻重深:谓山川阻隔。

[14]运命:命运。

遇:遭遇。

[15]循环:古人往往把事物的发展看成是周而复始的循环。

寻:推寻,探求。

[16]徒言:只说。

树桃李:《韩诗外传》卷七载简主曰:“春树桃李,夏得阴其下,秋得食其实。

”[17]此木:指丹橘。

阴:同“荫”。

【译文】江南丹桔叶茂枝繁,经冬不凋四季常青。

岂止南国地气和暖,而是具有松柏秉性。

荐之嘉宾必受称赞,山重水阻如何进献?命运遭遇往往不一,因果循环奥秘难寻。

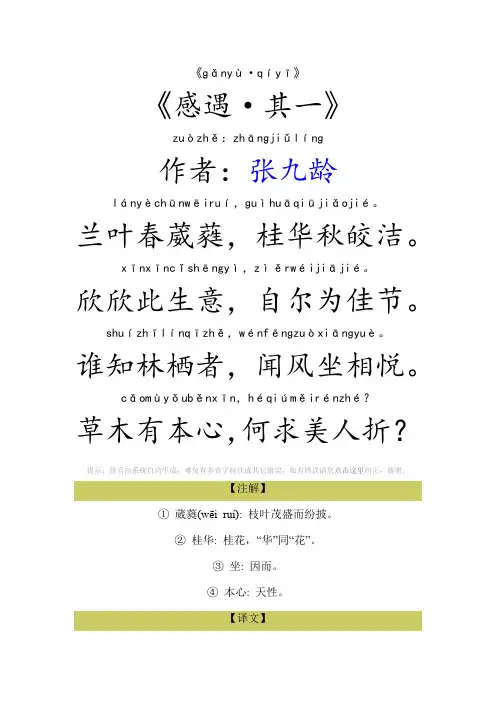

《ɡǎnyù·qíyī》《感遇·其一》zuòzhě:zhānɡjiǔlínɡ作者:张九龄lányèchūnwēiruí,ɡuìhuāqiūjiǎojié。

兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

xīnxīncǐshēngyì,zìěrwéijiājié。

欣欣此生意,自尔为佳节。

shuízhīlínqīzhě,wénfēnɡzuòxiānɡyuè。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

cǎomùyǒuběnxīn,héqiúměirénzhé?草木有本心,何求美人折?提示:拼音由系统自动生成,难免有多音字标注或其它错误,如有错误请您点击这里纠正,谢谢。

【注解】①葳蕤(wēi ruí): 枝叶茂盛而纷披。

②桂华: 桂花,“华”同“花”。

③坐: 因而。

④本心: 天性。

【译文】泽兰逢春茂盛芳馨,桂花遇秋皎洁清新。

兰桂欣欣生机勃发,春秋自成佳节良辰。

谁能领悟山中隐士,闻香深生仰慕之情?花卉流香原为天性,何求美人采撷扬名。

【赏析】这首诗系张九龄遭谗贬谪后所作《感遇》十二首之冠首。

诗借物起兴,自比兰桂,抒发诗人孤芳自赏,气节清高,不求引用之情感。

诗一开始用整齐的偶句,以春兰秋桂对举,点出无限生机和清雅高洁之特征。

三、四句,写兰桂充满活力却荣而不媚,不求人知之品质。

上半首写兰桂,不写人。

五、六句以“谁知”急转引出与兰桂同调的山中隐者来。

末两句点出无心与物相竞的情怀。

整首诗一面表达了恬淡从容超脱的襟怀,另一面忧谗惧祸的心情也隐然可见。

诗以草木照应,旨诣深刻,于咏物背后,寄寓着生活哲理。

感遇·江南有丹橘原文、翻译注释及赏析感遇·江南有丹橘原文、翻译注释及赏析1原文:感遇·江南有丹橘唐代:张九龄江南有丹橘,经冬犹绿林。

岂伊地气暖?自有岁寒心。

可以荐嘉客,奈何阻重深。

运命唯所遇,循环不可寻。

徒言树桃李,此木岂无阴?译文:江南有丹橘,经冬犹绿林。

江南丹桔叶茂枝繁,经冬不凋四季常青。

岂伊地气暖?自有岁寒心。

岂止南国地气和暖,而是具有松柏品性。

可以荐嘉客,奈何阻重深。

荐之嘉宾必受称赞,山重水阻如何进献?运命唯所遇,循环不可寻。

命运遭遇往往不一,因果循环奥秘难寻。

徒言树桃李,此木岂无阴?只说桃李有果有林,难道丹桔就不成阴?注释:江南有丹橘(jú),经冬犹绿林。

岂伊地气暖?自有岁寒心。

伊:语助词。

岁寒心:意即耐寒的特性。

可以荐(jiàn)嘉客,奈何阻重深。

荐:进奉意。

运命唯所遇,循环不可寻。

徒言树桃李,此木岂无阴?树:种植意。

赏析:诗开头两句,诗人就以饱满的热情,颂扬橘树经得起严冬考验,绘制了一幅江南橘林的美丽图景,形成了一个优美的艺术境界。

橘树是果树中的上品,又能经得起严冬风霜的熬煎,终年常绿,因此诗人以丹橘自喻是有深刻含意的。

这是诗人借用橘树来比喻自己“受命不迁”、“横而不流”的人格。

这里,诗人不仅写了橘树的外形,而在着意表现它坚强不屈的精神,达到了形神的.有机结合。

同时呈献在读者面前的,并非一棵橘树,而是一片橘林。

诗人是在描写包括他自己在内的“群像”。

这就使得诗的意境更为深远开阔,形象更为高大生动。

三、四两句,写橘树的特点。

诗人告诉读者橘树的经冬翠绿,并非因为江南气候暖和,而是因为它有着耐寒的本性。

在这里,诗人采用的是问答的形式,问得自然出奇,答得分外有味,把橘树本身的特性简明地概括出来。

诗人通过“岁寒心”的双关语,一方面巧妙地指出橘树的耐寒本性,同时又用以比喻诗人的高尚美德。

这是借橘树的本性写诗人的心灵之美,既是诗中主人公的自我画像,也是当时千万个正直知识分子的品德的写照。

张九龄《感遇(一)》原文、注释、译文及解读【作者简介】张九龄(678—740),字子寿,一名博物,韶州曲江(今广东韶关)人,故世称“张曲江”。

郡望范阳。

长安二年(702)进士。

历官校书郎、左拾遗、左补阙、司勋员外郎、中书舍人、洪州都督、中书侍郎等职。

开元二十一年(733),拜中书侍郎、同中书门下平章事。

二十二年,迁中书令。

二十三年,封始兴县伯。

为奸相李林甫所忌,二十四年以尚书右丞相罢知政事。

后坐举非其人,贬荆州长史。

二十八年病卒,年六十三,谥文献。

两《唐书》有传。

张九龄为唐名相,刚正不阿,直言敢谏,深谋有远识。

又工诗能文,为盛唐前期重要诗人,尤擅五言古诗。

其写景抒情诸作,以秀雅清淡为宗,实开“王孟”一派。

明胡应麟曰:“张子寿首创清淡之派,盛唐继起,孟浩然、王维、储光羲、常建、韦应物本曲江之清淡,而益以风神者也。

”(《诗薮•内编》卷二)有《曲江张先生文集》传世。

【原文】感遇(一)唐张九龄兰叶春葳蕤 [1] ,桂华秋皎洁 [2] 。

欣欣此生意 [3] ,自尔为佳节 [4] 。

谁知林栖者 [5] ,闻风坐相悦 [6] 。

草木有本心 [7] ,何求美人折? [8]【注释】[1]兰:指兰草,菊科香草名。

葳(wēi)蕤(ruí):草木茂盛貌。

[2]桂华:即桂花。

华:同“花”。

[3]欣欣:草木旺盛生长貌。

陶渊明《归去来兮辞》:“木欣欣以向荣。

”生意:蓬勃生机。

[4]自尔:自然而然的。

佳节:美好的季节,指春、秋。

[5]林栖者:山林隐居之人。

[6]闻风:仰慕其风操。

《孟子•尽心下》:“圣人,百世之师也,伯夷、柳下惠是也。

故闻伯夷之风者,顽夫廉,懦夫有立志;闻柳下惠之风者,薄夫敦,鄙夫宽。

”“闻风”二字本此。

坐:因,由于。

[7]草木:指兰、桂。

本心:本性。

指兰、桂荣而不媚、不求人知的品质。

[8]美人:指“林栖者”。

末二句有《归去来兮辞》序所谓“质性自然,非矫厉所得”意。

【译文】春天里的幽兰翠叶纷披,秋天里的桂花皎洁清新。

《感遇·其一》张九龄唐诗注释翻译赏析

兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折?

这首诗的意思是:春天里的幽兰翠叶纷披,秋天里的桂花皎洁清新。

世间的草木勃勃的生机,自然顺应了美好的季节。

谁想到山林隐逸的高人,闻到芬芳因而满怀喜悦。

草木散发香气源于天性,怎么会求观赏者攀折呢!

在这首诗中,诗人以春兰和秋桂的生长环境和外貌为喻,表达了自己对生命的热爱和对自然的赞美。

春兰和秋桂在不同的季节里展现出各自的美丽,它们不需要人们的欣赏和赞美,依然按照自己的节奏生长和绽放。

诗人以此来比喻自己,他认为自己有着高尚的品德和才华,不需要依靠他人的赏识和认可,而是要坚守自己的信念和追求。

同时,诗人也在诗中表达了对山林隐逸者的向往和敬意。

山林隐逸者生活在自然之中,与草木为友,享受着大自然的恩赐。

他们不追求功名利禄,而是追求内心的平静和自由。

诗人希望自己能够像山林隐逸者一样,摆脱世俗的纷扰,追求真正的自我。

此外,这首诗还蕴含着诗人对生活的深刻感悟。

诗人认为,生命是有其自身的价值和意义的,人们应该尊重自然、顺应自然,不应该过分地追求物质和功名利禄。

同时,人们也应该保持自己的本心,不被外界的因素所影响,坚守自己的信念和追求。

《感遇·其一》是一首充满哲理和情感的诗作,它通过对春兰和秋桂的描写,表达了诗人对生命的热爱和对自然的赞美,同时也表达了诗人对生活的深刻感悟和对自我的追求。

这首诗不仅具有很高的艺术价值,而且对我们的生活也有着重要的启示意义。

张九龄《感遇十二首·其一》赏析及译文答案《感遇十二首·其一》是由张九龄所创作的,全诗一面表达了恬淡从容超脱的襟怀,另一面忧谗惧祸的心情也隐然可见。

诗以草木照应,旨诣深刻,于咏物背后,寄寓着生活哲理。

今天小编在这给大家整理了一些关于《感遇十二首·其一》的译文及鉴赏,我们一起来看看吧!《感遇十二首·其一》唐代:张九龄兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折!《感遇十二首·其一》译文春天里的幽兰翠叶纷披,秋天里的桂花皎洁清新。

世间的草木勃勃的生机,自然顺应了美好的季节。

谁想到山林隐逸的高人,闻到芬芳因而满怀喜悦。

草木散发香气源于天性,怎么会求观赏者攀折呢!《感遇十二首·其一》注释兰:此指兰草。

葳蕤:枝叶茂盛而纷披桂华:桂花,“华”同“花”。

生意:生机勃勃自尔:自然地。

佳节:美好的季节林栖者:山中隐士坐:因而本心:天性美人:指林栖者山林高士、隐士闻风:闻到芳香。

坐:因为。

葳(wei)蕤(rui):枝叶茂盛而纷披。

《感遇十二首·其一》注释葳蕤(wēi ruí):草木枝叶茂盛的样子。

皎洁:这里是形容桂花蕊晶莹、明亮。

欣欣:草木繁茂而有生机的样子。

生意:生气勃勃。

自:各自。

尔:如此。

林栖者:栖身于山林间的人,指隐士。

闻风:指仰慕兰桂芳洁的风尚。

坐:因而。

本心:草木的根与心(茎干),指天性。

《感遇十二首·其一》鉴赏开元(713-741)后期,唐玄宗沉溺声色,奸佞专权,朝政日趋黑暗。

为了规劝玄宗励精图治,张九龄曾撰《千秋金镜录》一部,专门论述前代治乱兴亡的历史教训,并将它作为对皇帝生日的寿礼进献给玄宗。

唐玄宗心中不悦,加李林甫的谗谤、排挤,张九龄终于被贬为荆州长史。

遭贬后,他曾作《感遇十二首》,运用比兴手法,表现其坚贞清高的品德,抒发自己遭受排挤的忧思。

此篇为其第一首。

诗一开始,用整齐的偶句,突出了两种高雅的植物——春兰与秋桂。

《感遇·其一》唐张九龄的诗作。

原文:兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折!

译文:兰草逢春,枝叶茂盛,桂花遇秋,皎洁清新。

世间的草木生机勃勃,自然地顺应美好的季节。

谁想到山林隐逸的高人,因为闻到芬芳而满怀喜悦。

草木散发香气源于天性,怎么会求观赏者攀折呢!

在诗中,张九龄以兰草和桂花比喻自己的节操和品质,表明自己守正不阿、志洁行芳的高尚情怀,不因无人赏识而失去自我。

整首诗充满了对生命力的赞美和对高洁品质的追求。

《唐诗三百首》1|《感遇其一》(张九龄)赏析:草木有本心,何求美人折读《感遇其一》,我最直接的感觉就是好美呀,有欣欣向荣而宠辱不惊的兰、桂,有美好的季节、高尚的隐者和发自内心的喜欢。

而最让我折服的却是通过这些美好勾勒出来的那品德高洁的君子形象,让我们一起来赏。

感遇其一——张九龄兰叶春葳蕤,桂花秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折!这里的“葳蕤(wēi ruí)”指草木枝叶茂盛的样子;“生意”和我们现代汉语中的意思有很大的区别,它是生机勃勃的意思;“林栖者”是指栖身于山林间的人,即隐士;“坐”是因而的意思;本心即草木的根与心(茎干),指天性。

那么,这首诗说的是什么意思呢?简单来说就是——兰花是属于春天的花儿,桂花是属于秋天的花儿。

它们的枝叶都很茂盛浓密,花儿都很清雅高洁。

它们是那么生机勃勃,让春天和秋天都成为了美好的季节。

(另一种解释:它们是那么生机勃勃,自然而然就成就了美好的节操。

)有一位在林中栖息的隐士,因为闻到了兰花和桂花的香气,就喜欢上了它们。

草木春花秋实吐露芬芳,完全源自本性,哪里是为求得观赏者的折取呢?难道这首诗就那么浅显?当然不。

要理解这首诗表达的深意,我们必须得结合它的创作背景。

开元后期,唐玄宗沉溺美色,朝政日趋黑暗。

张九龄专门撰写了论述前代兴替历史教训的《千秋金镜录》,并将其作为生日寿礼进献给玄宗,以规劝玄宗励精图治。

不料,却惹得玄宗不悦,加上李林甫的谗谤,张九龄最终被贬为荆州长史。

遭贬后,他作《感遇十二首》,运用比兴手法,寄托讽谕。

这首诗就是其中的第一首,表现了自己方正耿直的清高品德。

好了,做好了这些准备工作,我们就来细细地品吧。

1.首联采用了互文的修辞手法。

互文是古汉语中一种特殊的修辞手法,即互文见义。

是指在有意思相对或文句相关的词句里面,前后两句词语互相呼应,互相交错,意义上互相渗透、互相补充,使文句更加整齐和谐、更加精炼。

张九龄《感遇》赏析张九龄《感遇二首》赏析四篇《感遇二首》系张九龄遭谗贬谪后所作《感遇》十二首之冠首。

诗借物起兴,自比兰桂,抒发诗人孤芳自赏,气节清高,不求引用之情感。

接下来小编为你带来张九龄《感遇二首》赏析四篇,希望对你有帮助。

篇一:张九龄《感遇二首》赏析【年代】:唐【作者】:张九龄——《感遇十二首》(其一)【内容】兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折?【赏析】:九龄遭谗贬谪后所作的《感遇》诗十二首,朴素遒劲,寄慨遥深。

此为第一首,诗以比兴手法,抒发了诗人孤芳自赏,不求人知的情感。

诗一开始,用整齐的偶句,突出了两种高雅的植物──春兰与秋桂。

屈原《九歌·礼魂》中,有“春兰与秋菊,长无绝兮终古”句。

张九龄是广东曲江人,其地多桂,即景生情,就地取材,把秋菊换成了秋桂,师古而不泥古。

兰桂对举,兰举其叶,桂举其花,这是由于对偶句的关系,互文以见义,其实是各各兼包花叶,概指全株。

兰用葳蕤来形容,具有茂盛而兼纷披的意思,“葳蕤”两字点出兰草迎春勃发,具有无限的生机。

桂用皎洁来形容,桂叶深绿,桂花嫩黄,相映之下,自然有皎明洁净的感觉。

“皎洁”两字,精炼简要地点出了秋桂清雅的特征。

兰桂两句分写之后,用“欣欣此生意”一句一统,不论葳蕤也好,皎洁也好,都表现出欣欣向荣的生命活力。

第四句“自尔为佳节”又由统而分。

“佳节”回应起笔两句中的春、秋,说明兰桂都各自在适当的季节而显示它们或葳蕤或皎洁的生命特点。

(“自”当“各自”解,“尔”当“如此”解,即代表“葳蕤”和“皎洁”。

)这里一个“自”字,不但指兰桂各自适应佳节的特性,而且还表明了兰桂各自荣而不媚,不求人知的品质,替下文的“草木有本心,何求美人折”作了伏笔。

起首四句,单写兰桂而不写人,但第五句却用“谁知”突然一转,引出了居住于山林之中的美人,即那些引兰桂风致为同调的隐逸之士。

“谁知”两字对兰桂来说,大有出乎意料之外的感觉。

《感遇》诗文及简析

感遇(张九龄)

兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折。

江南有丹橘,经冬犹绿林。

岂伊地气暖,自有岁寒心。

可以荐嘉客,奈何阻重深。

运命惟所遇,循环不可寻。

徒言树桃李,此木岂无阴?

简析:

这两首哲理诗,第一首写大自然的草木各因时令而繁茂生长,并不是为取悦于人,寓示自己不求名利与虚荣的志趣,更不希望别人来摧折他的“本心”;第二首借橘喻人,取比、兴手法,表现橘树的高尚品格,但因山川阻隔得不到应有的重视,为之申述不平。

张九龄《感遇》其一原文及赏析张九龄《感遇》其一原文及赏析《感遇十二首》是张九龄遭谗贬谪后所作的组诗,抒发了作者的身世感慨,表现了作者的理想操守。

下面是张九龄《感遇》其一原文及赏析,欢迎阅读。

【其一原文】兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折。

【其一翻译】兰叶逢春,枝叶茂盛,桂花遇秋,皎洁清新。

兰桂欣欣生机勃发,春秋自成佳节良辰。

谁能领悟山中隐士,闻香深生仰慕之情?花卉流香原为天性,何求美人采撷扬名。

【其一赏析】这首诗是诗人谪居荆州时所作,含蓄蕴藉,寄托遥深,对扭转六朝以来的浮艳诗风起过积极的作用。

历来受到评论家的重视。

高在《唐诗品汇》里指出:“张曲江公《感遇》等作,雅正冲淡,体合《风》《骚》,骎骎乎盛唐矣。

”“兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁”二句,互文见意:兰在春天,桂在秋季,它们的叶子多么繁茂,它们的花儿多么皎洁。

这种互文,实际上是各各兼包花叶,概括全株而言。

春兰用葳蕤来形容,具有茂盛而兼纷披之意。

而“葳蕤”二字又点出兰草迎春勃发,具有无限的生机与活力。

桂用皎洁来形容,桂叶深绿,桂花嫩黄,相映之下,自觉有皎洁明净的感觉。

而“皎洁”二字,又十分精炼简要地点出了秋桂清雅的特征。

正因为写兰、桂都兼及花叶,所以第三句便以“欣欣此生意”加以总括,第四句又以“自尔为佳节”加以赞颂。

这就巧妙地回应了起笔两句中的春秋,说明兰桂都各自在适当的季节而显示它们或葳蕤或皎洁的生命特点。

一般选注本将三四两句解释为:“春兰秋桂欣欣向荣,因而使春秋成为美好的季节。

”认为写兰只写叶,写桂只写花。

这样的解释未必符合诗意。

这大概是将“自尔为佳节”一句中的“自”理解为介词“从”,又转变为“因”,把“尔”理解为代词“你”或“你们”,用以指兰、桂。

这样的解释值得商榷。

首先,前二句尽管有“春”“秋”二字,但其主语分明是“兰叶”和“桂花”,怎能将“春”“秋”看成主语,说“春秋因兰桂而成为美好的季节”呢?其次,如果这样解释,便与下面的“谁知林栖者”二句无法贯通。

张九龄《感遇》诗歌赏析(实用版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的实用范文,如合同协议、演讲稿、策划方案、报告大全、条据文书、公文素材、教育资料、散文诗歌、作文大全、其他资料等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of practical sample texts for everyone, such as contract agreements, speech drafts, planning plans, report summaries, documentary documents, official document materials, educational materials, prose and poetry, essay summaries, and other materials. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please stay tuned!张九龄《感遇》诗歌赏析张九龄《感遇十二首》诗歌赏析“白云在南山,日暮长太息。

张九龄《感遇》赏析张九龄《感遇》赏析张九龄(678年—740年)字子寿,一名博物,谥文献。

汉族,唐朝韶州曲江(今广东省韶关市)人,世称“张曲江”或“文献公”。

下面是小编为大家收集的张九龄《感遇》赏析,希望能够帮助到大家。

《感遇·其一》作者:张九龄兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折?注释:1、葳蕤:枝叶茂盛而纷披。

2、坐:因而。

3、本心:天性。

译文:泽兰逢春茂盛芳馨,桂花遇秋皎洁清新。

兰桂欣欣生机勃发,春秋自成佳节良辰。

谁能领悟山中隐士,闻香深生仰慕之情?花卉流香原为天性,何求美人采撷扬名。

赏析:此诗系张九龄遭谗贬谪后所作《感遇》十二首之冠首。

诗借物起兴,自比兰桂,抒发诗人孤芳自赏,气节清高,不求引用之情感。

诗一开始用整齐的偶句,以春兰秋桂对举,点出无限生机和清雅高洁之特征。

三、四句,写兰桂充满活力却荣而不媚,不求人知之品质。

上半首写兰桂,不写人。

五、六句以“谁知”急转引出与兰桂同调的山中隐者来。

末两句点出无心与物相竞的情怀。

全诗一面表达了恬淡从容超脱的襟怀,另一面忧谗惧祸的心情也隐然可见。

诗以草木照应,旨诣深刻,于咏物背后,寄寓着生活哲理。

《感遇·其二》作者:张九龄江南有丹桔,经冬犹绿林。

岂伊地气暖,自有岁寒心。

可以荐佳客,奈何阻重深。

运命唯所遇,循环不可寻。

徒言树桃李,此木岂无阴。

注释:1、岂伊:岂唯。

2、岁寒:孔子有“岁寒而后知松柏之后凋也”语。

后人常作砥砺节操的比喻。

3、荐:进献。

译文:江南丹桔叶茂枝繁,经冬不凋四季常青。

岂止南国地气和暖,而是具有松柏品性。

荐之嘉宾必受称赞,山重水阻如何进献?命运遭遇往往不一,因果循环奥秘难寻。

只说桃李有果有林,难道丹桔就不成阴?赏析:读此诗,自然想到屈原之《桔颂》。

诗人谪居江陵,正是桔之产区。

于是借彼丹桔,喻己贞操。

??诗开头二句,托物喻志之意,尤其明显。

以一个“犹”字,充满了赞颂之意。

张九龄《感遇·幽人归独卧》原文+赏析幽人归独卧,滞虑洗孤清。

持此谢高鸟,因之传远情。

日夕怀空意,人谁感至精?飞沈理自隔,何所慰吾诚?【赏析】这是一种修行境界在打坐中感受到(幽人归独卧,滞虑洗孤清.)淡泊明智(持此谢高鸟,因之传远情。

)宁静致远(日夕怀空意,人谁感至精?)这种心如虚空唯一至精的感受谁能知道呢(飞沈理自隔,何所慰吾诚?)对自己还没有达道的功夫的谦虚还是经常有一点心乱(飞沈理自隔)想更上一个境界一念不生是谓诚(何所慰吾诚?) 这是一首寓言诗,大约是唐玄宗开元二十四年(736),李林甫、牛仙客执政后,诗人被贬为荆州刺史时所写。

诗中以孤鸿自喻,以双翠鸟喻其政敌李林甫、牛仙客,说明一种哲理,同时也隐寓自己的身世之感。

二年后诗人就去世了,这首诗该是他晚年心境的吐露。

诗一开始就将孤鸿与大海对比。

沧海是这样的大,鸿雁是这样的小,这已经衬托出人在宇宙之间是何等的渺小了。

何况这是一只离群索处的孤雁,海愈见其大,雁愈见其小,相形之下,更突出了它的孤单寥落。

可见“孤鸿海上来”这五个字,并非平淡写来,其中渗透了诗人的情感。

第二句“池潢不敢顾”,突然一折,为下文开出局面。

这只孤鸿经历过大海的惊涛骇浪,何至见到区区城墙外的护城河水,也不敢回顾一下呢?这里是象征诗人在人海中由于经历风浪太多,而格外有所警惕,同时也反衬出下文的双翠鸟,恍如燕巢幕上自以为安乐,而不知烈火就将焚烧到它们。

而且,这一只孤鸿连双翠鸟也不敢正面去看一眼呢!“侧见”两字显出李林甫、牛仙客的气焰熏天,不可一世。

他们窃据高位,就象一对身披翠色羽毛的翠鸟,高高营巢在神话中所说的珍贵的三珠树上。

可是,不要太得意了!你们闪光的羽毛这样显眼,难道就不怕猎人们用金弹丸来猎取吗?“矫矫珍木巅,得无金丸惧”这两句,诗人假托孤鸿的嘴,以温厚的口气,对他的政敌提出了诚恳的劝告。

不愤怒,也不幸灾乐祸,这是正统儒家的修养,也就是所谓温柔敦厚的诗教。

然后很自然地以“美服患人指,高明逼神恶”这两句,点出了全诗的主题思想,忠告他的政敌:才华和锋芒的外露,就怕别人将以你为猎取的对象;窃据高明的地位,就怕别人不能容忍而对你厌恶。

张九龄《感遇·其一》阅读答案及赏析张九龄《感遇·其一》阅读答案及赏析引导语:《感遇·其一》是张九龄遭谗贬谪后所作《感遇》十二首之冠首。

下面我们一起来做一下这首诗的阅读训练。

感遇·其一张九龄(唐)兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折?【注】①此诗系张九龄遭谗贬谪后所作,《感遇》十二首之冠首。

②葳蕤:枝叶茂盛而纷披⑴兰:此指兰草。

葳蕤:枝叶茂盛而纷披⑵桂华:桂花,“华”同“花”。

⑶生意:生机勃勃⑷自尔:自然地。

佳节:美好的季节⑸林栖者:山中隐士⑹ 坐:因而⑺本心:天性⑻美人:指林栖者山林高士、隐士⑨闻风:闻到芳香。

⑩坐:因为。

阅读题(1)、首联用了对偶修辞,互文以见义,写出了春兰与秋桂、的特征。

(3分)(2)、联系全诗,从表现手法的角度分析作者所表达的情感。

(4分)参考答案:(1)、(3分)生机勃发、清雅高洁(2)、(4分)诗人采用了传统的比兴手法,托物寓意,抒发情感。

诗人通过赞誉高雅清香的春兰秋桂不慕求虚荣,不阿谀权贵,芳香出于自然,以此自喻,从而抒发自己孤芳自赏、洁身自好、不求人知、恬淡从容的.襟怀,表达坚持政治理想、不求富贵利达的高尚节操。

【赏析】:此诗系张九龄遭谗贬谪后所作《感遇》十二首之冠首。

诗借物起兴,自比兰桂,抒发诗人孤芳自赏,气节清高,不求引用之情感。

诗一开始用整齐的偶句,以春兰秋桂对举,点出无限生机和清雅高洁之特征。

三、四句,写兰桂充满活力却荣而不媚,不求人知之品质。

上半首写兰桂,不写人。

五、六句以"谁知"急转引出与兰桂同调的山中隐者来。

末两句点出无心与物相竞的情怀。

全诗一面表达了恬淡从容超脱的襟怀,另一面忧谗惧祸的心情也隐然可见。

诗以草木照应,旨诣深刻,于咏物背后,寄寓着生活哲理。

感遇其一张九龄翻译赏析《感遇其一》张九龄兰叶春葳蕤,桂华秋皎洁。

欣欣此生意,自尔为佳节。

谁知林栖者,闻风坐相悦。

草木有本心,何求美人折?赏析九龄遭谗贬谪后所作的《感遇》诗十二首,朴素遒劲,寄慨遥深。

此为第一首,诗以比兴手法,抒发了诗人孤芳自赏,不求人知的情感。

诗一开始,用整齐的偶句,突出了两种高雅的植物——春兰与秋桂。

屈原《九歌·礼魂》中,有“春兰与秋菊,长无绝兮终古"句。

张九龄是广东曲江人,其地多桂,即景生情,就地取材,把秋菊换成了秋桂,师古而不泥古。

兰桂对举,兰举其叶,桂举其花,这是由于对偶句的关系,互文以见义,其实是各各兼包花叶,概指全株。

兰用葳蕤来形容,具有茂盛而兼纷披的意思, "葳蕤"两字点出兰草迎春勃发,具有无限的生机。

桂用皎洁来形容,桂叶深绿,桂花嫩黄,相映之下,自然有皎明洁净的感觉。

“皎洁”两字,精炼简要地点出了秋桂清雅的特征。

兰桂两句分写之后,用“欣欣此生意”一句一统,不论葳蕤也好,皎洁也好,都表现出欣欣向荣的生命活力。

第四句“自尔为佳节"又由统而分。

"佳节"回应起笔两句中的春、秋,说明兰桂都各自在适当的季节而显示它们或葳蕤或皎洁的生命特点。

("自"当"各自"解, "尔"当"如此"解,即代表“葳蕤"和"皎洁"。

)这里一个"自"字,不但指兰桂各自适应佳节的特性,而且还表明了兰桂各自荣而不媚,不求人知的`品质,替下文的“草木有本心,何求美人折”作了伏笔。

起首四句,单写兰桂而不写人,但第五句却用“谁知”突然一转,引出了居住于山林之中的美人即那些引兰桂风致为同调的隐逸之士。

"谁知"两字对兰桂来说,大有出乎意料之外的感觉。

美人由于闻到了兰桂的芬香,因而发生了爱慕之情。

"坐",犹深也,殊也。