河流生态系统结构功能模型及其应用

- 格式:ppt

- 大小:3.18 MB

- 文档页数:40

不同河流地貌形态的生态学作用及生态功能分析蔡玉鹏1 夏自强1,2余文公1(1 河海大学水资源环境学院,2水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京210098)摘要:不同河流地貌、河道形态对于河流生态系统具有不同的生态学作用及生态功能。

本文阐述了不同类型的河道形态河流地貌水文水力学特征,对河流空间结构、河道形态进行了分类。

在此基础上以长江中华鲟、四大家鱼产卵场河段为例,讨论了河流地貌地形与生物多样性之间的关系及其影响。

指出河流生态系统健康与生物多样性依赖于河流地貌与河道形态在空间上的多样性和异质性。

关键词:河流地貌河道形态生态作用生态功能生物多样性河流地貌过程决定河流形态,进而决定河流生物的生态环境结构,而河流的生态环境结构是生物多样性及生态健康的基础。

近年来河流形态和河道特征被作为评估河流生态系统健康的重要因子。

例如美国环境署(U.S.E.P.A)提出的《快速生物评估草案》RBP(Rapid Bioassessment Protocol) [2],将溪流河道特征,包括宽度,流量,基质类型及尺寸纳入主要评估内容。

另外象澳大利亚《河流状况指数》ISC(1ndex of Stream Condition) [6]、英国环境署的河流栖息地调查方法(RHS)(River Habitat Survey)[7]、南非的河流地貌指数方法ISG(Index of Stream Geomorphology)、瑞典岸边与河道环境细则RCE(Riparian, Channel and environmental Inventory),都强调河流地貌、河流形态,包括河道横断面形态、断面宽深比等,这些因子对河流生态系统的意义和重要性。

国内董哲仁提出生态水工学理论,强调河流形态多样性是流域生态系统生境的核心,是生物群落多样性的基础[4]。

因此研究河流地貌、地形、河道形态、断面形状对于水生态系统及水生生物具有重要意义。

1 河流生态系统的地貌特征河流是水流作用形成的主要地貌类型。

河流生态基流量整合计算模型*摘要:针对北方地区流域水域生态系统人工化明显和河流断流的现状,提出了河流生态基流量的概念,并分析了其内涵,河流生态基流量包括河道生态基流量、河口生态基流量和湿地生态基流量。

河流生态基流量计算应考虑流域内不同水系、不同河段生态环境的差异性和时空变化规律。

通过改进生态环境需水量计算方法,分析河流的空间结构特征、各河段的相互关系以及流域的水文特征,提出了整合计算模型。

整合计算模型分为 2 类:不同水系和同一水系的整合。

同一水系整合计算模型又分为:河流生态基流量整合模型、河流与湿地生态基流量的整合以及河道生态基流量的整合模型。

其中最为复杂的河道生态基流量的整合模型共分为 6 种形式:简单式、汇流式、分流式、组合式、交叉式和河口式。

研究结果表明:各子系统的生态基流量是河流生态基流量整合计算的基础;河流生态基流量保证系数是计算的重要参数,其值在确定基数的基础上,通过恢复模式和空间优化配置这 2 个影响因子进行调整而得到,取值范围为[0 1, ];整合计算模型需要明确消耗性生态基流量和非消耗性生态基流量,消耗性生态基流量不受保证系数的影响,非消耗性生态基流量因保证系数取值的不同而变化。

本文拟面向流域水平上河流生态系统的生态恢复,以改善河流生态系统结构与功能的完整性为目标,首次提出河流生态基流量的概念和内涵;在河流和湿地等各子系统计算方法的基础上,针对流域生态环境特点,初步探讨各子系统生态基流量的关键参数—保证系数的确定,建立生态基流量的整合计算模型。

1 河流生态基流量的概念和内涵河流生态基流量(River ecological flow)是指为保证河流生态服务功能,用以维持或恢复河流生态系统基本结构与功能所需的最小流量。

研究和确定河流生态基流量的目的在于遏止河道断流和流量减少而造成的生态环境恶化,最终实现流域河流生态系统的可持续发展。

在流域尺度范围内,河流生态基流量的概念已经从狭义的河道内流量(basic flow)扩展为以保护生物多样性和恢复河流生态服务功能为管理目标的广义概念,其内涵包括如下 3 方面: 1)河道生态基流量:包含中心河道、河漫滩过渡带所需的生态基流量。

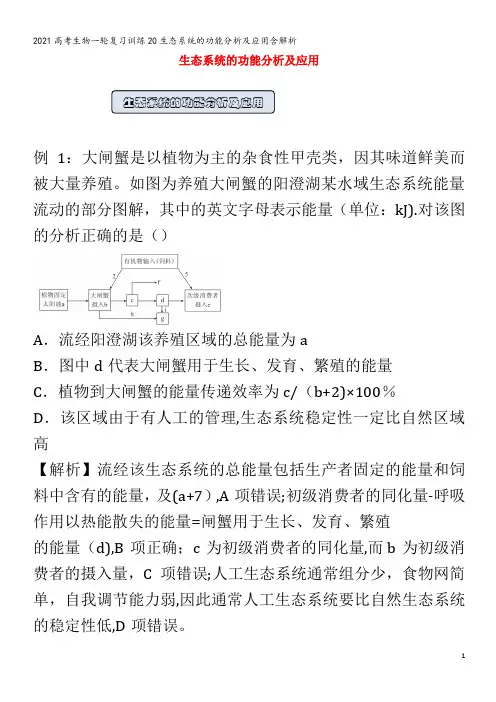

生态系统的功能分析及应用例1:大闸蟹是以植物为主的杂食性甲壳类,因其味道鲜美而被大量养殖。

如图为养殖大闸蟹的阳澄湖某水域生态系统能量流动的部分图解,其中的英文字母表示能量(单位:kJ).对该图的分析正确的是()A.流经阳澄湖该养殖区域的总能量为aB.图中d代表大闸蟹用于生长、发育、繁殖的能量C.植物到大闸蟹的能量传递效率为c/(b+2)×100%D.该区域由于有人工的管理,生态系统稳定性一定比自然区域高【解析】流经该生态系统的总能量包括生产者固定的能量和饲料中含有的能量,及(a+7),A项错误;初级消费者的同化量-呼吸作用以热能散失的能量=闸蟹用于生长、发育、繁殖的能量(d),B项正确;c为初级消费者的同化量,而b为初级消费者的摄入量,C项错误;人工生态系统通常组分少,食物网简单,自我调节能力弱,因此通常人工生态系统要比自然生态系统的稳定性低,D项错误。

【答案】B例2.下图是生态系统的碳循环示意图。

下列有关叙述错误的是()A.生态系统的物质循环指的是组成生物体的元素的循环,具有全球性B.II、III表示消费者,IV表示分解者C.②③④⑤⑥过程主要以含碳有机物的形式传递D.IV代谢产生的物质和释放的能量都能被生产者再利用【解析】IV表示分解者,IV通过分解作用产生的无机盐和CO2能被生产者再利用;分解者通过分解作用释放的能量不能被生产者再利用,D项错误.【答案】D例3.2020年8月13日,中国科学院召开新闻发布会,介绍中国科学院动物研究所康乐院士团队在《自然》上发表的一项揭示蝗虫聚群成灾奥秘的研究成果。

研究人员鉴定出飞蝗群聚的信息素4VA(4-乙烯基苯甲醚),正是它导致了蝗虫聚群成灾。

下列说法错误的是()A.蝗群聚的信息素4VA(4—乙烯基苯甲醚)属于化学信息B.利用性引诱剂诱杀蝗虫属于生物防治C.将蝗虫彻底诱杀有利于提高农作物的产量,提高生态系统的稳定性D.蝗虫粪便中的能量属于上一营养级同化量【解析】蝗群聚的信息素4VA(4-乙烯基苯甲醚)是传递信息的化学物质,属于化学信息,A正确;利用性引诱剂诱杀蝗虫属于生物防治,B正确;将蝗虫彻底诱杀使得生态系统的多样性降低,不利于生态系统的稳定性,C错误;蝗虫粪便的能量属于生产者(上一营养级)的同化量,D正确.【答案】C1.以下叙述中错误的是()A.每一营养级的同化量都等于该营养级的摄入量减去粪便量B.每一营养级同化量都包括自身呼吸消耗量和自身生长发育繁殖的能量C.能量流动过程中,同化量逐级递减D.能量传递效率就是通过同化量相除计算获得【解析】对于除了生产者以外的营养级来说,同化量=摄入量—粪便量,A错误;每一个营养级同化的能量的去向包括自身呼吸消耗量和自身生长发育繁殖的能量,B正确;生态系统的功能包括物质循环、能量流动和信息传递,其中能量流动是单向传递、逐级递减的,C正确;能量传递效率=某一营养级同化的能量÷上一营养级同化的能量,D正确。

河流治理中的生态工程技术应用河流作为地球上重要的自然资源,不仅为人类提供了生活和生产用水,还对生态平衡和环境稳定起着至关重要的作用。

然而,随着工业化和城市化的快速发展,许多河流受到了严重的污染和破坏,生态系统功能严重受损。

为了恢复河流的生态健康,保障水资源的可持续利用,生态工程技术在河流治理中的应用越来越受到关注。

生态工程技术是一种遵循生态学原理,通过利用自然界的自我调节和修复能力,结合人工干预手段,实现生态系统的恢复和重建的技术方法。

在河流治理中,生态工程技术主要包括以下几个方面:一、河道形态修复传统的河道整治工程往往采用裁弯取直、硬化河岸等方式,虽然提高了河道的行洪能力,但也破坏了河流的自然形态和生态功能。

河道形态修复技术则强调恢复河流的蜿蜒性、深潭浅滩交替等自然特征,增加河道的复杂性和多样性。

例如,通过拆除混凝土河堤,采用生态护坡材料,如植物护坡、石笼护坡等,为水生生物提供栖息和繁殖场所,同时增强河岸的稳定性和抗冲刷能力。

此外,还可以通过河道拓宽、挖深等措施,营造深潭浅滩,增加水流的多样性和水体的交换能力,提高河流的自净能力。

二、水生植物恢复水生植物是河流生态系统的重要组成部分,具有净化水质、提供栖息地、稳定河岸等多种生态功能。

在河流治理中,通过种植水生植物,如挺水植物(如芦苇、菖蒲)、浮水植物(如睡莲、浮萍)和沉水植物(如金鱼藻、黑藻),可以有效地吸收水中的氮、磷等营养物质,降低水体富营养化程度。

同时,水生植物还能为鱼类、贝类等水生动物提供食物和栖息场所,促进生物多样性的恢复。

在水生植物恢复过程中,需要根据河流的水质、水深、流速等条件,选择合适的植物种类和种植方式,确保植物能够良好生长并发挥生态功能。

三、人工湿地建设人工湿地是一种模拟自然湿地的生态处理系统,通过湿地植物、微生物和土壤的协同作用,对污水进行净化处理。

在河流治理中,可以在河流沿岸建设人工湿地,将受污染的河水引入湿地进行净化处理后再排入河流,从而减轻河流的污染负荷。

河流生态结构及生态功能剖析一、河流的生态结构河流是一个完整的连续体,上下游、左右岸构成一个完整的体系,连通性是评判河道或缀块区域空间连续性的依据。

高度连通性的河流对物质和能量的循环流动以及动物和植物的运动等非常重要。

从横向上讲,河流宽度指横跨河流及其临近的植被覆盖地带的横向距离。

影响宽度的因素有:边缘条件、群落构成、环境梯度以及能够影响临近生态系统的扰乱活动(包括人为活动)。

连通性和宽度构成了河流生态系统的重要结构特征。

二、河流生态功能河流的生态功能包括:栖息地功能、过滤作用、屏蔽作用、通道作用、源汇功能等方面。

1 生态功能-栖息地功能栖息地是植物和动物(包括人类)能够正常的生活、生长、觅食、繁殖以及进行生命循环周期中其它的重要组成部分的区域。

栖息地为生物和生物群落提供生命所必需的一些要素比如空间、食物、水源以及庇护所等。

河道通常会为很多物种提供非常适合生存的条件,它们利用河道来进行生活、觅食、饮水、繁殖以及形成重要的生物群落。

河道一般包括两种基本类型的栖息地结构:内部栖息地和边缘栖息地。

内部栖息地相对来说是更稳定的环境,生态系统可能会在较长的时期仍然保持着相对稳定的状态。

边缘地区是两个不同的生态系统之间相互作用的重要地带。

边缘栖息地处于高度变化的环境梯度之中。

边缘栖息地中会比内部栖息地环境中有着更多样的物种构成和个体数量。

边缘地区相当于对其内部地区起到了过滤器的作用。

边缘地区也是维持着大量动物和植物群系变化多样的地区。

栖息地功能作用很大程度上受到连通性和宽度的影响。

在河道范围内连通性的提高和宽度的增加通常会提高该河道作为栖息地的价值。

河流流域内的地形和环境梯度(例如土壤湿度、太阳辐射和沉积物的逐渐变化)会引起植物和动物群落的变化。

宽阔的、互相连接的,并且具有多样的本土植物群落的河道是良好的栖息地条件,通常会发现比在那些狭窄的、性质都相似的并且高度分散的河道内存在着更多的生物物种2 通道作用通道功能作用是指河道系统可以作为能量、物质和生物流动的通路。

河流生态系统河流是自然界中重要的水体系统,其生态系统是由水、陆地和生物组成的一个生态环境。

河流生态系统具有独特的生态功能和价值,对维持土地可持续利用、水资源管理和生物多样性保护等方面起着重要作用。

本文将重点讨论河流生态系统的结构、功能及其面临的挑战和保护措施。

一、河流生态系统的结构河流生态系统主要由水体、河岸带和洪泛区组成。

水体是河流生态系统的基础,提供了生物生存和繁衍所需的水源、营养物质和氧气。

河岸带是连接水体和陆地的过渡区,其植被能够有效固定土壤,减缓水流速度,同时为动植物提供栖息地和食物来源。

洪泛区是河流在洪水期间被淹没的区域,其水动力条件、水位变化和湿润环境为特殊植物和动物提供了栖息和繁殖的机会。

二、河流生态系统的功能1. 水循环调节功能:河流生态系统通过水的蒸发、沉降和河流流动等过程,调节了水体的循环和分布。

它可以缓冲降雨的冲击,减少洪水的发生概率,并保持水源的供给。

2. 生物多样性维持功能:河流是众多物种的栖息地,拥有丰富的生物多样性。

其中包括鱼类、昆虫、两栖爬行动物和河流植物等。

这些生物通过生态链条的关系,维持着生态系统的平衡和稳定性。

3. 水质净化功能:河流生态系统通过沉积物的沉降和植物吸收等方式,能够净化水中的污染物质,改善水质。

河流生态系统是一个自然的水处理系统,对水资源的净化和保护起着重要作用。

三、河流生态系统面临的挑战河流生态系统在人类活动和自然因素的影响下,面临着一系列的挑战。

1. 水污染问题:随着工业化和城市化的发展,河流受到了各种污染物的威胁,如重金属、有机物、悬浮物和营养物质等。

这些污染物不仅对水生生物造成危害,也会对人类的健康和生活带来风险。

2. 河道改造和水库建设:由于经济利益和水资源管理的需要,许多河道被篡改和改造,水库也随之建设。

这些行为破坏了河流生态系统的连通性,导致生物迁徙和栖息地减少。

3. 生物入侵和物种灭绝:人类活动和气候变化加剧了生物入侵的风险,一些外来物种对当地生态造成威胁。

五河湖健康评估1调研背景概述河湖水系是地表水资源的主要载体,由河湖水系所支撑的河湖生态系统是地表最富生产力和生物多样性最为丰富的生态系统类型之一,具有巨大的生态服务功能,不仅承载着人类社会,也养育着众多的生物。

在经历了20世纪80年代以来长达30余年的我国经济社会的快速发展,全国各地河流不同程度地承受着过度排污、过度引水、河道结构破坏、过度捕捞等多重胁迫,相应地出现了水文情势显著变化、水质恶化、河流形态结构破坏、生境退化,以及重要或敏感水生生物消亡等问题,河流健康问题十分突出,河流生态完整性遭到严重破坏,严重影响河流对人类社会及生物多样性的支撑作用的发挥,影响着河流生态系统的生态服务功能的可持续利用。

在面临着“水多、水少、水浑”等传统水问题外,更日益面临着“水丑、水死”的严峻问题。

河湖健康的保持及恢复不仅关系到水资源的可持续利用,也关系到流域乃至全国生态安全和经济社会的可持续发展。

为此,河湖生态系统的保护及河湖健康的维持和恢复近年来日益成为全社会共同关注的重要问题,河湖生态修复的必要性和紧迫性也日益被全社会所认可。

作为水行政主管部门和流域健康的代言人,我国水利部门除了承担着防洪兴利的传统任务外,河湖生态恢复及河湖健康的守护重任也责无旁贷。

河湖健康评价是20世纪90年代以来在西方发达国家兴起的流域综合管理的技术手段,不仅可以对河湖生态系统的现状及存在的问题进行诊断评价,还可以为河湖生态修复的进程进行监测,从而不断地为河湖健康的适应性管理提供反馈信息,是河湖生态系统管理的重要内容,对实现水资源的综合管理和流域生态系统良性循环具有重要意义。

我国自21世纪初开始陆续引入河湖健康评价的理念,并在水利系统和其他部门迅速得到积极的回应。

国家和水利部门提出了树立科学发展观,以人-水和谐的理念,大力发展民生水利,实行最严格的水资源管理制度,促进水资源可持续利用的治水新思路。

环保部门在进行污染源总量控制治理的同时,也提出了“让河流休养生息”的河流保护行动。

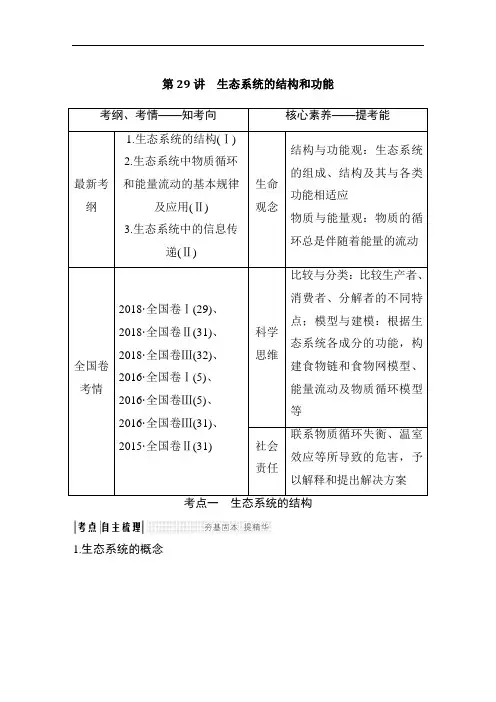

第29讲生态系统的结构和功能考纲、考情——知考向核心素养——提考能最新考纲1.生态系统的结构(Ⅰ)2.生态系统中物质循环和能量流动的基本规律及应用(Ⅱ)3.生态系统中的信息传递(Ⅱ)生命观念结构与功能观:生态系统的组成、结构及其与各类功能相适应物质与能量观:物质的循环总是伴随着能量的流动全国卷考情2018·全国卷Ⅰ(29)、2018·全国卷Ⅱ(31)、2018·全国卷Ⅲ(32)、2016·全国卷Ⅰ(5)、2016·全国卷Ⅲ(5)、2016·全国卷Ⅲ(31)、2015·全国卷Ⅱ(31)科学思维比较与分类:比较生产者、消费者、分解者的不同特点;模型与建模:根据生态系统各成分的功能,构建食物链和食物网模型、能量流动及物质循环模型等社会责任联系物质循环失衡、温室效应等所导致的危害,予以解释和提出解决方案1.生态系统的概念2.生态系统的成分(1)非生物的物质和能量:阳光、热能、水、空气、无机盐等。

(2)生物群落类群比较生产者消费者分解者营养方式一定为自养型捕食、寄生型异养腐生型异养主要生物绿色植物动物等营腐生生活的细菌和真菌等作用制造有机物,储存能量,为消费者提供食物和栖息场所加快生态系统的物质循环,有利于植物的传粉和种子的传播等分解有机物,供生产者重新利用(1)食物链(捕食链)①概念:生态系统中各生物之间由于食物关系形成的一种联系。

②特点:起点是生产者,为第一营养级;终点是最高营养级,一般不会超过5个营养级且只包含生产者和消费者。

③营养级与消费者级别的关系为消费者级别=营养级级别-1。

(2)食物网①概念:在一个生态系统中,许多食物链彼此相互交错连接成的复杂营养结构。

②形成原因:生态系统中,一种绿色植物可能是多种植食性动物的食物,而一种植食性动物既可能吃多种植物,也可能被多种肉食性动物所食。

③特点:同一种消费者在不同的食物链中,可以占据不同的营养级,食物网中生物种间关系可包括捕食、竞争。

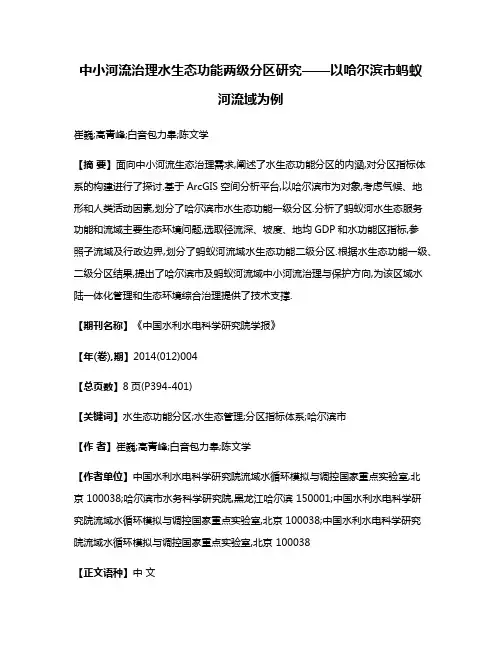

中小河流治理水生态功能两级分区研究——以哈尔滨市蚂蚁河流域为例崔巍;高青峰;白音包力皋;陈文学【摘要】面向中小河流生态治理需求,阐述了水生态功能分区的内涵,对分区指标体系的构建进行了探讨.基于ArcGIS空间分析平台,以哈尔滨市为对象,考虑气候、地形和人类活动因素,划分了哈尔滨市水生态功能一级分区.分析了蚂蚁河水生态服务功能和流域主要生态环境问题,选取径流深、坡度、地均GDP和水功能区指标,参照子流域及行政边界,划分了蚂蚁河流域水生态功能二级分区.根据水生态功能一级、二级分区结果,提出了哈尔滨市及蚂蚁河流域中小河流治理与保护方向,为该区域水陆一体化管理和生态环境综合治理提供了技术支撑.【期刊名称】《中国水利水电科学研究院学报》【年(卷),期】2014(012)004【总页数】8页(P394-401)【关键词】水生态功能分区;水生态管理;分区指标体系;哈尔滨市【作者】崔巍;高青峰;白音包力皋;陈文学【作者单位】中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038;哈尔滨市水务科学研究院,黑龙江哈尔滨 150001;中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038;中国水利水电科学研究院流域水循环模拟与调控国家重点实验室,北京 100038【正文语种】中文【中图分类】X522我国中小河流数量多,分布广,治理总体滞后。

除了具有突出的洪涝灾害问题外,许多河流还存在水污染加剧、生物栖息环境遭受破坏、水资源短缺等一系列生态环境问题,已造成河流基本功能衰退及健康生命受到严重威胁。

改善河流的生态环境状况将是我国今后中小河流治理的重点方向之一。

采用区划方式揭示不同区域资源的相似性和差异性,服务于资源的可持续开发利用,是国内外资源管理的通用做法。

美国早在20世纪70年代末已提出水生态系统区划体系,并在此基础上开展参考区识别、生态完整性评价以及水污染控制方法研究[1];欧盟在生态区的基础上建立了以水生生物指标为核心的水体生态质量评估方法,并分别针对受损水体和未受损水体明确保护目标[2]。

1.4 淡水生态系统1.4.1 河流生态系统河流生态系统(river ecosystem)是指那些水流流动湍急和流动较大的江河、溪涧和水渠等,贮水量大约占陆地水体总量的0.5%。

流水环境与湖泊的静水环境不同,其主要特点表现在三个方面。

①河水流动不停。

这是水生态系统的基本特征,流动的河水给生活中的生物输送来营养,也输入有机体废弃物。

此外,河流在不同的空间和时间上的水流有很大的差异,其不同部位也分布着不同的生物。

②陆-水交换。

河流的陆水连接表面的比例大,河流与周围的陆地在物质和能量上有广泛深入的联系。

河流是一个较为开放的生态系统,是联系陆地和海洋的纽带。

③氧气丰富。

由于经常处于流动状态,且深度小,和空气接触面积大,致使河流中的氧气含量丰富。

河流中的生物对氧的需求较大,许多生物对氧气下降非常敏感,故常常将其作为检测河水受污染程度的指标。

河流生物群落一般分为两个主要类型:急流生物群落和缓流生物群落。

急流生物群落实河流的典型生物代表,他们一般都具有流线型的身体,以使其在流水中有最小的摩擦力。

一些急流动物具有非常扁平的身体,这使得它们能在石下和缝隙中得到栖息。

此外,它们还有其他一些适应性,如持久地附着在固定的物体上,具有钩和吸盘等附着器等。

在流水生态系统中,河底的质地,如沙土、黏土和砾石等对生物群落的性质、优势种和种群的密度等亦有较大的影响。

1.4河流生态系统的构成及结构1.4.1河流生态系统的构成河流生态系统是指在河流内生物群落和河流环境相互作用的统一体【136】:包括河源、河源至大海之间的河道、河岸地区、河道、河岸和洪泛区中有关的地下水、湿地、河口以及其他依赖于淡水流入的近岸环境【137】;是由陆地河岸生态系统、水生生态系统、湿地及沼泽生态系统等在内的一系列子系统组合而成的复合系统(93J;河流生态系统组成包括生物和非生物环境两大部分,非生物环境由能源、气候、基质和介质、物质代谢原料等因素组成,其中能源包括太阳能、水能:气候包括光照、温度、降水、风等;基质包括岩石、土壤及河床遗质、地貌;介质包括水、空气:物质代谢原料包括参加物质循环的无机物质(C、N、P,C02、H20等)和联系生物和非生物的有机化合物(蛋白质、脂肪、碳水化合物、腐殖质等),这些非生物成分是河流生态系统中各种生物赖以生存的基础[1 361。

河流生态系统结构功能模型研究随着人类经济社会的快速发展,河流的水环境逐渐遭到破坏,生态系统多样性下降,物种数量减少,甚至生态环境被彻底破坏。

因此,研究河流生态系统结构功能模型显得十分必要。

河流生态系统是一个非常复杂的系统,它包含了物质循环、能量流动、物种分布、生态学效应等多个方面。

因此,对于这个复杂的生态系统,我们可以从以下几方面来进行研究。

1.河流生态系统的基本结构:河流生态系统的基本结构包括水体、岸边、河道、湖泊等多个方面。

其中,水体是最重要的部分。

水体中的水质、水量、流速等,直接影响着河流生态系统的稳定性和健康性。

同时,岸边的湿地生态系统,也是河流生态系统中不可或缺的一部分。

湿地生态系统可以吸收和处理传送到河流中的营养物质和有害物质,同时提供栖息地和食物,维护着河流生态系统的平衡。

河道和湖泊则是河流系统中重要的自然调节功能。

2.河流生态系统的物质循环:河流生态系统的物质循环是指河流中各种化学物质的循环过程。

包括有机物、无机物、有害物质等多个方面。

河流生态系统中的生物通过新陈代谢、食物链等方式,对含有污染物质的水体进行着生物修复作用。

同时,其中部分有机物质是可以分解的,这种分解过程产生的CO2通过光合作用被植物吸收并转化为氧气。

3.河流生态系统的能量流动:河流生态系统中的能量是通过食物链的方式进行传递的。

微生物、浮游生物、底层生物、中层生物、鱼类等是河流生态系统中的主要能量生产者和消费者。

河流生态系统中,消费者之间的联系非常重要,它们相互牵动着生态环境的稳定性,同时也导致了许多栖息地和种族的消失。

4.河流生态系统的生态学效应:河流生态系统的生态学效应是指其中物种的相互影响。

如鱼类能够调控小型生物生长数量,而水草可以减缓流速降低水体土壤冲刷,还可以净化水质等。

河流生态系统的生态学效应非常复杂,它可以保持着生态系统的平衡和稳定。

总之,研究河流生态系统结构功能模型是现代生态学研究的重要方向之一。

通过这样的研究,可以更好地了解河流生态系统的基本构成、物质循环、能量流动、生态学效应等方面,为生态环境的保护和河流生态系统的长期稳定提供科学依据。

ecopath──一种生态系统能量平衡评估模式全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:ecopath是一种生态系统能量平衡评估模式,是生态学和渔业学领域中常用的方法之一。

它能够帮助研究人员更好地了解海洋生态系统内各个生物群体之间的能量转移和关系,揭示生态系统的结构和功能。

ecopath模式起源于20世纪70年代,由Ransom Myers和Carl Walters等研究人员开发,旨在提供一种简洁而有效的方法来评估海洋生态系统的能量平衡。

随着生物学和生态学研究的不断深入和发展,ecopath也得到了广泛的应用和扩展。

在ecopath中,生态系统被划分为各种生物群体或种群,每个生物群体都有其特定的能量来源和生态位。

模型中各个生物群体之间的能量流动通过捕食关系来表现,研究人员可以通过测量各生物群体的食性、种群密度和生长率等参数来建立模型。

通过对海洋生态系统内不同生物群体的能量转移和关系进行分析,ecopath模式可以帮助研究人员了解生态系统的结构和稳定性,预测不同干扰因素对生态系统的影响,并为资源管理和保护提供科学依据。

在渔业管理中,ecopath可以用来评估不同渔业措施对渔业资源和生态系统的影响,为制定可持续的渔业管理政策提供支持。

除了对海洋生态系统的评估外,ecopath模式还可以应用于陆地生态系统和淡水生态系统的研究中。

无论是对于大型海洋环境还是小尺度的湖泊或河流生态系统,ecopath都可以为研究人员提供一个很好的工具和框架来分析生态系统的结构和功能。

尽管ecopath模式在生态学和渔业学领域有广泛的应用,但也存在一些局限性。

模型的结果受到参数估计的不确定性和数据的局限性影响,需要进一步的研究和验证。

生态系统是一个复杂的系统,其中存在许多未知的相互作用和因素,ecopath模式可能无法完全捕捉到所有生态过程。

第二篇示例:Ecopath是一种生态系统能量平衡评估模式,是一种生态系统建模软件,旨在帮助研究人员探索和了解生态系统的结构和动态。

流域水环境系统模型研究及其应用一、本文概述本文旨在探讨流域水环境系统模型的研究及其在实际应用中的重要性。

流域水环境系统模型是一个集成了水文学、水力学、生态学、环境科学等多个领域的复杂系统,它通过数学模型和计算机技术,对流域内的水资源分布、水质变化、生态环境演变等过程进行模拟和预测。

本文首先将对流域水环境系统模型的基本概念、发展历程和主要类型进行概述,分析其在水资源管理、水环境保护、生态修复等领域的潜在应用价值。

接着,本文将重点介绍流域水环境系统模型的研究方法和技术手段,包括模型的构建原理、参数设置、模型验证与优化等方面。

通过对现有研究成果的梳理和评价,本文旨在揭示流域水环境系统模型在理论和实践中的挑战与机遇,探讨如何进一步提高模型的精度和可靠性,以更好地服务于流域水资源的可持续利用和水环境的保护。

本文将通过案例分析的方式,展示流域水环境系统模型在实际应用中的成效和局限性。

通过具体案例的剖析,本文旨在探讨如何根据实际应用需求,选择合适的流域水环境系统模型,以及如何在实践中不断优化和完善模型,以提高其在解决实际问题中的效用。

通过本文的研究,旨在为流域水环境系统模型的进一步发展和应用提供有益的参考和借鉴。

二、流域水环境系统模型的理论基础流域水环境系统模型的研究和应用离不开深厚的理论基础。

这些理论涵盖了水文学、环境科学、生态学、系统科学等多个领域,为模型的构建提供了科学依据。

水文学理论是流域水环境系统模型的基础。

它涉及到降水的形成、地表水与地下水的相互作用、水流的运动规律等。

这些理论为模型提供了流域内水循环过程的详细描述,从而能够模拟和预测不同时空尺度下的水流动态。

环境科学理论为流域水环境系统模型提供了关于水质、水生态等方面的认识。

水质的变化受到多种因素的影响,如污染源的排放、水体的自净能力等。

环境科学理论可以帮助我们理解这些因素之间的相互作用,从而构建出能够反映实际水质状况的模型。

生态学理论也是流域水环境系统模型的重要组成部分。