八脉交会穴研究现状【分享】

- 格式:rtf

- 大小:272.01 KB

- 文档页数:8

八脉交会穴八脉交会穴是人体经络学中的一个关键穴位,其位于人体躯干的八个重要穴位的交汇点上,包括了足少阳胆经的端点与睛明、风池、枕空、阳白、神道、手太阳小肠经的起点共计八个穴位。

这八个穴位彼此相连,通过经络传递能量,相互交融。

其中八脉交会穴是其中最为关键的一个穴位,它被认为是人体阴阳平衡、气血畅通、互联互通的枢纽。

八脉交会穴位于人体后脖项,是一对穴位,左右各一个,分别称为“大椎”和“百会”。

其中,“大椎”穴位于颈椎第一椎体的凸起处,具有清热解毒、疏风通络、平衡阴阳的作用,常用于治疗头面部神经疾病、脑血管疾病以及眩晕等症状;而“百会”穴位则位于头皮风池穴的正中央,具有滋养脑神经、提高免疫力、调节内分泌等作用,因此广泛应用于治疗神经衰弱、头痛、失眠、记忆力减退等问题。

据经络学理论,人体的经脉系统是一个类似于网络的物质精神结构,它贯穿于我们的身体内部,并将气血、津液、精神等信息传递到身体各处。

其中,“八脉”是经脉系统的支脉之一,它主要负责传递足少阳胆经和手太阳小肠经的信息。

这些信息具有很强的相互关联性,同时也会影响人体的阴阳平衡和气血畅通程度。

在中医学传统理论中,阴阳平衡被认为是保持人体健康的关键因素,而八脉交会穴正是帮助我们保持身体阴阳平衡的一个重要穴位。

它能够有效地促进人体经络的通畅,促进血液循环和气血运行,增强人体的免疫力和自愈能力,从而对许多疾病产生治疗作用。

在现代医学研究中,八脉交会穴的疗效已得到了广泛认可。

一些研究表明,通过刺激八脉交会穴,可以对很多与神经系统相关的疾病产生治疗作用,例如头痛、偏头痛、颈椎病、失眠、神经衰弱、焦虑等症。

此外,八脉交会穴还可以用于调节内分泌功能,减轻经期痛经、月经失调等问题。

然而,尽管八脉交会穴在中医学和现代医学界得到了广泛的认可和应用,在平时的日常生活中,我们也应该注意保护和维护它。

对于长期处于高强度工作或生活压力大的人群来说,可以适当按摩和刺激八脉交会穴来缓解疲劳和压力;而对于中老年人和高血压、心血管疾病等慢性病患者,则需要在医生的指导下进行相关穴位的保健和治疗。

八脉交会穴

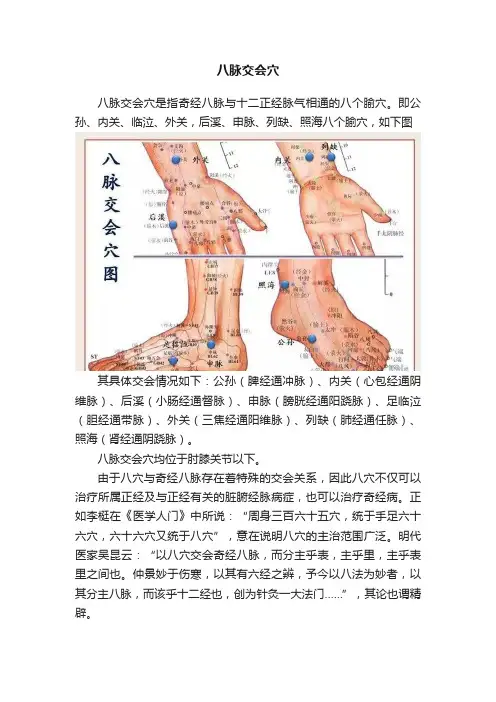

八脉交会穴是指奇经八脉与十二正经脉气相通的八个腧穴。

即公孙、内关、临泣、外关,后溪、申脉、列缺、照海八个腧穴,如下图

其具体交会情况如下:公孙(脾经通冲脉)、内关(心包经通阴维脉)、后溪(小肠经通督脉)、申脉(膀胱经通阳跷脉)、足临泣(胆经通带脉)、外关(三焦经通阳维脉)、列缺(肺经通任脉)、照海(肾经通阴跷脉)。

八脉交会穴均位于肘膝关节以下。

由于八穴与奇经八脉存在着特殊的交会关系,因此八穴不仅可以治疗所属正经及与正经有关的脏腑经脉病症,也可以治疗奇经病。

正如李梃在《医学人门》中所说:“周身三百六十五穴,统于手足六十六穴,六十六穴又统于八穴”,意在说明八穴的主治范围广泛。

明代医家吴昆云:“以八穴交会奇经八脉,而分主乎表,主乎里,主乎表里之间也。

仲景妙于伤寒,以其有六经之辨,予今以八法为妙者,以其分主八脉,而该乎十二经也,创为针灸一大法门……”,其论也谓精辟。

八脉交会穴在临床上常配合应用,如公孙配内关治心、胸和胃部疾患,后溪配申脉治目内眦、颈项、耳、肩臂、小肠、膀胱部疾患,临泣配外关治目外眦、耳后、颊、颈、肩、缺盆、胸膈部疾患,列缺配照海治咽喉、胸膈部疾患。

如配合天干、地支、八卦等应用,则成灵龟八法。

附:八脉交会穴穴歌

公孙冲脉胃心痛,内关阴维下总同。

临泣胆经连带脉,阳维目锐外关逢。

后溪督脉内呲颈,申脉阳跷络亦通。

列缺任脉行肺系,阴跷照海膈喉咙。

关于人体的八脉交会穴【八脉交会穴】一、关于八脉交会穴八脉交会穴,又称为“流注八穴”,“交经八穴”,是指奇经八脉与十二正经脉气相交通的八个腧穴,均分布于肘膝关节以下的部位。

八穴包括公孙、内关、外关、足临泣、照海、列缺、申脉、后溪。

八脉交会穴首见于宋子华的《流经八穴》,后被窦汉卿收于《针经指南》一书中.因窦氏擅用此八穴而名声渐起,故后世又称此八穴为“窦氏八穴”。

在窦汉卿《针经指南》中详细介绍了八穴的位置、经络所属、取穴方法及临证应用范围,对八脉交会穴在后世的流传发展起到了重要的作用。

八脉是指奇经八脉,即任、督、冲、带、阴维、阳维、阴蹻、阳蹻。

而这八脉与十二正经相交会的八个特定腧穴即称为八脉交会穴。

交,有交通、交会的含义;会,是聚会、会合的含义。

交会穴是指两条或两条以上的经脉相互交通、交会的穴位。

奇经八脉正是通过八脉交会穴与十二正经脉气相交通的。

具体交会为:脾经公孙与冲脉相交通,心包经内关与阴维脉相交通,二者同会于心、胃、胸部位;小肠经后溪与督脉相交通,膀胱经申脉与阳蹻脉相交通,二者同会于目内眦、肩胛部位;胆经足临泣与带脉相交通,三焦经外关与阳维脉相交通,共同会合于目外眦、肩部;肺经列缺与任脉相交通,肾经照海与阴蹻脉相交通,共同会合于咽喉、肺、胸膈部位。

在这八穴中,只有申脉、照海分别是足太阳膀胱经与阳蹻及足少阴肾经与阴蹻直接交经汇聚之处,余六穴均未直接在所在穴处与奇经交会,只是通过所属经脉与奇经在躯干等部位相交而通会于其穴,因而是经交而穴通。

窦氏称八穴为“交经八穴”更符合八穴的交通方式。

八脉交会穴在针灸临床上应用十分广泛.受到历代医家的重视,其配伍应用可分为随证配穴法和按时配穴法两类。

杨甲三教授在多年的临床实践中积累了丰富的经验,在八脉交会穴理论及其临床应用方面有许多独到的见解。

在他的指导之下,其博土研究生马秀玲以八脉交会穴为研究内容,结合前人经验,对八脉交会穴交通、会合问题进行了初步探讨,对八脉交会穴的主治范围进行了总结、归纳,完成了一篇有较高学术水平的毕业论文,并获得博士学位。

八脉交会穴的研究一、关于八脉交会穴八脉交会穴,乂称为“流注八穴”,“交经八穴”,是指奇经八脉与十二正经脉气相交通的八个脸穴,均分布于肘膝关节以下的部位。

八穴包括公孙、内关、外关、足临泣、照海、列缺、申脉、后溪。

八脉交会穴首见于宋子华的《流经八穴》,后被窦汉卿收于《针经指南》一书中.因窦氏擅用此八穴而名声渐起,故后世乂称此八穴为“窦氏八穴”。

在窦汉卿《针经指南》中详细介绍了八穴的位置、经络所属、取穴方法及临证应用范围,对八脉交会穴在后世的流传发展起到了重要的作用。

八脉是指奇经八脉,即任、督、冲、带、阴维、阳维、阴橋、阳蹒。

而这八脉与十二正经相交会的八个特定脸穴即称为八脉交会穴。

交,有交通、交会的含义;会, 是聚会、会合的含义。

交会穴是指两条或两条以上的经脉相互交通、交会的穴位。

奇经八脉正是通过八脉交会穴与十二正经脉气相交通的。

具体交会为;脾经公孙与冲脉相交通,心包经内关与阴维脉相交通,二者同会于心、胃、胸部位;小肠经后溪与督脉相交通,膀胱经申脉与阳踽脉相交通,二者同会于口内眦、肩胛部位;胆经足临泣与带脉相交通,三焦经外关与阳维脉相交通,共同会合于LI外眦、肩部;肺经列缺与任脉相交通,肾经照海与阴踽脉相交通,共同会合于咽喉、肺、胸膈部位。

在这八穴中,只有申脉、照海分别是足太阳膀胱经与阳踽及足少阴肾经与阴矯直接交经汇聚之处,余六穴均未直接在所在穴处与奇经交会,只是通过所属经脉与奇经在躯干等部位相交而通会于其穴,因而是经交而穴通。

窦氏称八穴为“交经八穴”更符合八穴的交通方式。

八脉交会穴在针灸临床上应用十分广泛.受到历代医家的重视,其配伍应用可分为随证配穴法和按时配穴法两类。

杨甲三教授在多年的临床实践中积累了丰富的经验,在八脉交会穴理论及其临床应用方面有许多独到的见解。

在他的指导之下,其博土研究生马秀玲以八脉交会穴为研究内容,结合询人经验,对八脉交会穴交通、会合问题进行了初步探讨,对八脉交会穴的主治范围进行了总结、归纳,完成了一篇有较高学术水平的毕业论文,并获得博士学位。

八脉交会穴研究现状作者:何丽丽,陈思宇,徐杉,金末淑,黄建军【关键词】八脉交会穴;针灸疗法;综述八脉交会穴最早见于金元时期窦汉卿所著的《针经指南》,是窦氏得于他人之手,原称“交经八穴”和“流注八穴”,因窦氏对保存和推广八穴起了很大的作用,故又称为“窦氏八穴”、“窦氏八法”。

八脉交会穴是指内关、公孙、外关、足临泣、列缺、后溪、照海、申脉,它是十二经脉与奇经八脉相通的8个腧穴,都位于腕踝部的上下。

窦氏在《标幽赋》中提到,“但用八法五门,分主客而针无不效”。

“八法”就是指八穴,而“主客”是指其配伍应用。

明代医家徐凤在《针灸大全》最早将其定名为“八脉交会穴”,并在“主穴”的基础上增添了“应穴”,发展成“主应配穴法”,还明确说明了“灵龟八法”和“飞腾八法”两种八穴的“按时配穴法”在针灸临床上的具体应用。

近年来,我国研究者应用现代科学技术和方法对八脉交会穴进行了大量的临床与基础研究,使其在临床上的应用及机理研究不断深入,其功效和应用范围也得到了进一步挖掘和扩展。

笔者现将近年来有关八脉交会穴的临床和基础研究进展总结如下。

1临床应用1.1内科1.1.1心脑血管疾病采用针刺八脉交会穴治疗,能够疏通经络、行气活血。

胡氏[1]对心脏疾病患者多施以内关、公孙二穴,以达到调节心脏气血盛衰、宁心镇痛、健脾生血之作用。

何氏等[2]以八脉交会穴为主,并结合辨证取穴治疗心律失常46例,结果显效16例,有效14例。

卢氏等[3]亦取公孙、内关治疗包括心肌炎、心肌炎后遗症、风湿性心脏病、冠状动脉硬化性心脏病等心脏疾病均获得良效。

段氏等[4]治疗冠心病50例,取八脉交会穴加心和心包经俞、募穴及郄穴治疗,有效率达75%以上。

另外,李氏等[5]取内关配廉泉,再加百会等穴,治疗脑出血浅昏迷,疗效显著。

八脉交会穴还可治涉及诸经或不易辨清病变归属经之疑难杂症。

如王氏[6] 治疗脑出血后并发严重呃逆者,主刺内关、公孙;而对于阵发性心绞痛者,则独取双侧内关;对左侧脑桥脑梗死病情稳定后并发咽干者,在主刺列缺、照海后,配廉泉、金津、玉液及咽后壁点刺。

《八脉交会穴联合廉泉三针治疗中风后运动性失语的临床观察》一、引言中风是一种常见的脑血管疾病,其后遗症如运动性失语症严重影响了患者的生活质量。

传统的治疗方法多以药物治疗和康复训练为主,但效果往往不尽如人意。

近年来,中医针灸疗法在中风后运动性失语的治疗中逐渐受到重视。

本文旨在探讨八脉交会穴联合廉泉三针治疗中风后运动性失语的临床效果,以期为临床治疗提供新的思路和方法。

二、研究方法1. 研究对象本研究共纳入XX例中风后运动性失语患者,年龄在XX岁至XX岁之间,均经过MRI或CT确诊为中风。

2. 治疗方法本研究采用八脉交会穴联合廉泉三针的针灸治疗方法。

八脉交会穴主要包括心包经、心经、脾经、肝经等重要经络上的穴位,通过刺激这些穴位,调和气血,促进语言功能的恢复。

廉泉三针则主要针对咽喉部穴位进行刺激,以改善语言功能。

3. 观察指标观察治疗前后患者的语言功能恢复情况,包括语言理解能力、表达能力、发音清晰度等。

同时记录患者的治疗反应及不良反应。

三、结果经过一个疗程的治疗(约XX周),患者的语言功能得到了显著改善。

具体表现为:1. 语言理解能力:治疗后,大部分患者能理解简单语句及日常对话,较治疗前有明显提高。

2. 表达能力:治疗后,患者的表达能力增强,能较清晰地表达自己的想法和需求。

3. 发音清晰度:治疗后,患者的发音更加清晰,语音的准确性得到提高。

4. 不良反应:治疗过程中,部分患者感到轻微的不适,但均能耐受,无严重不良反应发生。

四、讨论八脉交会穴联合廉泉三针治疗中风后运动性失语的临床效果显著。

这可能与针灸刺激穴位,调和气血,促进脑部血液循环,改善脑部缺氧状态有关。

同时,针灸还能刺激神经系统的修复和再生,有助于恢复语言功能。

此外,廉泉三针针对咽喉部穴位进行刺激,有助于改善发音清晰度和语音准确性。

五、结论八脉交会穴联合廉泉三针治疗中风后运动性失语是一种有效的治疗方法。

它能够显著改善患者的语言功能,提高患者的生活质量。

针刺八脉交会穴配合艾灸百会治疗失眠症的疗效观察目的评价针刺八脉交会穴配合艾灸百会穴治疗失眠症的临床疗效。

方法将80例患者分为观察组(40例)和对照组(40例),观察组采用针刺八脉交会穴,穴取申脉,照海。

同时配合艾灸百会穴;对照组口服艾司唑仑片治疗,评定两组临床疗效。

结果观察组总有效率95%,对照组总有效率为85%。

结论观察组疗效优于对照组(P<0.05),针刺八脉交会穴配合艾灸百会在改善睡眠质量方面具有优势。

标签:失眠症;针刺疗法;八脉交会穴;艾灸;百会穴。

失眠,祖国医学又称其为”不寐”、”不得眠”、”目不瞑”,是以经常不能获得正常睡眠为特征的一种病症,轻者入睡困难,或入睡后易被惊醒,醒后不能再入睡;严重者可整夜不能入睡,常伴有头痛、头晕、健忘等临床症状。

随着人们工作压力增加,生活节奏加快,失眠现象越来越普遍,有调查[1]显示,我国目前失眠症的患病率高达10%~20%,据相关专家预测,到2020年全球大约有7亿多失眠患者。

目前西医治疗失眠的重要方法之一是服用安眠药,但长期服用安眠药物患者会产生耐药性,成瘾性,戒断反映,延续反映等明显的不良反映,大量临床实践表明,中医针灸治疗失眠有良好的疗效。

笔者采用针刺八脉交会穴配合艾灸百会穴的方法治疗失眠取得了满意效果。

现报道如下。

1资料与方法1.1一般资料80例患者系我院针灸门诊2010年6月~2013年7月收治的患者,将患者按就诊顺序分为两组,观察组和对照组。

观察组40例,男20例,女20例,年龄20~65岁,平均46.7岁,病程1.5~17年,平均5.3年,对照组40例,男13例,女27例,年龄21~64岁,平均45.4岁,病程1~14年,平均5年。

两组患者的年龄、性别、病程等一般情况比较,经统计学处理无统计学意义(均P>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准1.2.1西医诊断标准依据《中国精神障碍分类与诊断标准》[2]中失眠症诊断标准,几乎以失眠为唯一的状况,其他症状均继发于失眠,包括难以入睡,睡眠不深,易醒、多梦、早醒,醒后不易再睡,醒后不适感,疲乏或白天困倦等,可引起患者焦虑、抑郁或恐惧心理,并导致精神活动率下降,妨碍其社会功能。

简述八脉交会的临床应用八脉交会是中医理论中的一个重要概念,它指的是人体经络中相互连接交汇的地方。

根据中医经络理论,人体经络共有八脉,即手太阴肺经、手阳明大肠经、足阳明胃经、足太阴脾经、手少阴心经、手太阳小肠经、足太阳膀胱经、足少阴肾经。

这些经络在人体内部形成了一个复杂的网络,通过气血运行,调节人体的生理功能和疾病状态。

八脉交会在中医临床应用中具有重要的作用。

首先,通过八脉交会可以实现络穴之间的互通互联。

在治疗疾病时,医生可以根据患者的病情,选择适当的八脉交会穴位进行针灸或按摩,以调理气血运行,达到治疗目的。

例如,对于肾虚引起的腰膝酸软症状,可以选择足太阳膀胱经的穴位行调理,帮助患者恢复身体健康。

其次,八脉交会还可以实现五脏六腑的调和。

根据中医理论,五脏六腑是人体的重要器官,分别对应不同的经络。

通过八脉交会,可以促进五脏六腑之间的相互作用,调和阴阳,达到身体的平衡状态。

比如,通过调理手少阴心经和手太阴肺经的交会穴位,可以有效改善心肺功能,提高身体的免疫力和抗病能力。

此外,八脉交会还可以促进疾病的康复和治疗。

在中医治疗过程中,经常通过八脉交会来调理疾病,加速病情的恢复。

通过刺激、按摩或贴敷八脉交会穴位,可以促进身体的血液循环,加速病灶部位的修复,提高治疗效果。

例如,对于慢性疾病患者,经常选择适当的八脉交会穴位来进行保健调理,可以增强身体的抵抗力,减少疾病的发生和复发。

总之,八脉交会在中医临床应用中有着重要的地位和功能。

通过对八脉交会的研究和运用,可以更好地指导临床诊疗工作,促进患者身体健康。

希望广大医生和患者都能加强对八脉交会的认识,积极应用于临床实践中,取得更好的治疗效果,造福人类健康。

会用八脉交会穴,治疗妇科疾病事半功倍!俞老经验分享内关和公孙配伍源于<<席弘赋>> 肚疼须是公孙妙, 内关相应必然瘳, 杂病穴法歌,腹痛公孙内关尔。

内关穴属手厥阴心包经络穴和阴维脉相通的穴位, 具有宁心安神、和胃降逆、宽胸理气、镇静止痛之功;公孙穴属足太阴脾经穴和冲脉相交通的穴位,具有调气机、理升降、扶脾土、调血海、和冲任、理下焦的功效。

内关以清泄心胸郁热, 使水逆之气下行为主, 公孙以调理脾胃、升举清阳为要; 内关专走上焦, 公孙专行下焦。

两穴合用, 直通上下, 理气健脾、宽中消积之功益彰。

内关通于阴维脉, 公孙通于冲脉, 二者相合, 合于心、胸、胃, 所以两穴配伍可治疗心、胸、胃、腹的一切疾患。

而俞老一般会将内关公孙这对配穴用于治疗妇科疾病上,今天小编就带大家看看俞老是如何运用这对配穴的。

公孙、内关是“八脉交会穴”中的两个穴位,又属特定经穴。

公孙穴为足太阴之络,联系足阳明胃经,通于冲脉,冲脉起于胞中,循腹至胸中而散。

内关为手厥阴之络,联系手少阳三焦经,通于阴维脉,阴维脉起于与各阴经交会之处,与足三阴经、任脉相维系。

按经络辨证,对十二经脉及奇经八脉中的冲、任、督、带、阴维等经脉病变都可起到治疗作用。

根据现代医学对疾病的归类法来看,其可涉及到妇科、消化、生殖等系统的某些疾病。

因此,选用两穴相配可调理冲任、调三焦气机、行气活血、解痉止痛,对妇科的各种疾患如痛经、月经不调、不孕证、妊娠呕吐等都有显著的疗效。

公孙穴以及内关穴以其归经及八脉交会穴的独特性,在治疗妇科疾病中越来越体现其重要性。

从研究公孙穴的穴性及在古代和现代临床中的应用可看出,公孙穴属脾经络穴,且为八脉交会穴之一,通于冲脉,故不仅具有调理脾胃、祛痰化湿、活血通络之功,还有调理冲任之效。

冲脉与先天之本肾、后天之本脾(胃)及脑髓的关系非常密切,与人体生殖、生长和发育机能息息相关,故与之相通的公孙穴具有调理冲任、行气活血、充盈血海之功,在治疗妇科疾病方面疗效卓著。

《八脉交会穴联合廉泉三针治疗中风后运动性失语的临床观察》一、引言中风是一种常见的神经系统疾病,其临床表现多样,其中运动性失语是中风后常见的后遗症之一。

运动性失语主要表现为语言理解能力正常,但无法用语言表达自己的意思,给患者的生活质量带来严重影响。

目前,针对中风后运动性失语的治疗方法多种多样,其中中医针灸治疗逐渐受到广泛关注。

本文旨在探讨八脉交会穴联合廉泉三针治疗中风后运动性失语的临床效果,以期为临床治疗提供参考。

二、研究方法1. 研究对象本研究共纳入中风后运动性失语患者60例,随机分为治疗组和对照组,每组30人。

治疗组采用八脉交会穴联合廉泉三针治疗,对照组采用常规药物治疗。

2. 治疗方法(1)治疗组:采用八脉交会穴联合廉泉三针治疗。

首先确定患者的八脉交会穴位,根据个体差异进行针灸治疗。

随后,选取廉泉穴位进行三针刺激,以达到调和气血、疏通经络的目的。

(2)对照组:采用常规药物治疗,包括营养神经、改善循环等药物。

3. 观察指标(1)语言功能恢复情况:采用汉语失语症检查法评估患者的语言功能恢复情况。

(2)生活质量:采用生活质量量表评估患者的生活质量改善情况。

三、研究结果1. 语言功能恢复情况经过治疗后,治疗组患者的语言功能恢复情况明显优于对照组。

治疗组患者在治疗后的汉语失语症检查法评分显著降低,且在治疗后3个月、6个月时评分的下降幅度大于对照组。

此外,治疗组患者中出现语言表达改善的例数明显多于对照组。

2. 生活质量改善情况治疗组患者的生活质量在治疗后得到显著改善,与对照组相比具有统计学意义。

治疗组患者在治疗后3个月、6个月的生活质量量表评分均高于对照组。

四、讨论八脉交会穴联合廉泉三针治疗中风后运动性失语的临床效果显著。

八脉交会穴能够调和气血、疏通经络,有助于恢复语言功能。

而廉泉三针则能够刺激穴位,促进脑部血液循环,改善脑部供氧,有助于神经功能的恢复。

通过联合应用这两种治疗方法,能够更好地促进患者语言功能的恢复,提高生活质量。

针刺八脉交会穴治疗偏头痛68例临床观察及分析范光熙偏头痛是临床常见多发病之一。

其特征为发作性剧烈头痛,以一侧或双侧颞部为中心,甚则伴有目痛,恶心,呕吐等,中医又称为偏头风。

各年龄组均可发病。

但以中青年女性较为多见。

该症病因并不十分明确,一般认为与神经调节功能紊乱及血管舒缩功能障碍有关。

西医除对症处理以外,尚无理想的根治性措施。

笔者在日本工作,研究四年间,以针刺八脉交会穴外关,足临泣一组为主(交叉配穴法)治疗偏头痛68例,获得明显疗效,报告如下:〔一般资料〕对象:68例患者中,男性16例,占23.5%,女性52例,占76.5%。

年龄:最高为76岁,最小为13岁。

以20─50岁年龄段最多。

病程:最长为30年,最短为15天。

疼痛部位:右侧37例,左侧25例,其余6例为双侧或双侧交替。

疗程:一般定5次为一疗程,最短者不足一疗程(3次),最长者为7个疗程(35次),平均治疗17.3次。

〔治疗方法〕1.取穴:八脉交会穴外关,足临泣一组为主,交叉配穴法。

即:取患侧的外关及健侧的足临泣。

双侧患病者替换取之。

配穴,患侧之风池,太阳。

2.操作手法:选0.30×40mm(1.5寸)毫针,一般刺入0.8─1.2寸(视患者胖瘦而定)。

外关,足临泣为直刺,(垂直于皮肤切线)。

风池针向对侧眼球方向(基本垂直于皮肤)。

太阳直刺或稍向下斜刺。

外关和足临泣得气后双手同时使用泻法1分钟,太阳及风池用轻手法,得气即止,留针30',留针期间再行手法1~2次。

个别针感不显者,予电针刺激15分钟左右。

〔疗效判定〕分为痊愈,显效,有效及无效四组。

痊愈:临床症状完全消失,随访一年以上无发作者;显效:临床症状明显改善,偶有较轻微发作,但不需要服止痛药或其他治疗措施,不影响正常生活者;有效:症状减轻,时间缩短,或发作间隔延长,疼痛部位缩小者;无效:经2─3疗程(10─15次),症状无明显改善或仅有轻度改善者。

〔结果〕68例中,痊愈32例,占47.06%,显效20例,占29.41%。

八脉交会穴主治症及其临床配穴规律的研究的开题报告

一、研究背景

八脉交会穴是穴位中最主要的一类穴位,其分布范围广泛,所在部位也与多种脏腑、经络和疾病紧密相关。

因此,对八脉交会穴主治症及其临床配穴规律的研究具有重要意义。

二、研究目的

本研究的目的是通过对八脉交会穴的调查研究,探讨其主治症及其临床配穴规律,为临床治疗提供更加规范和有效的方法。

三、研究内容

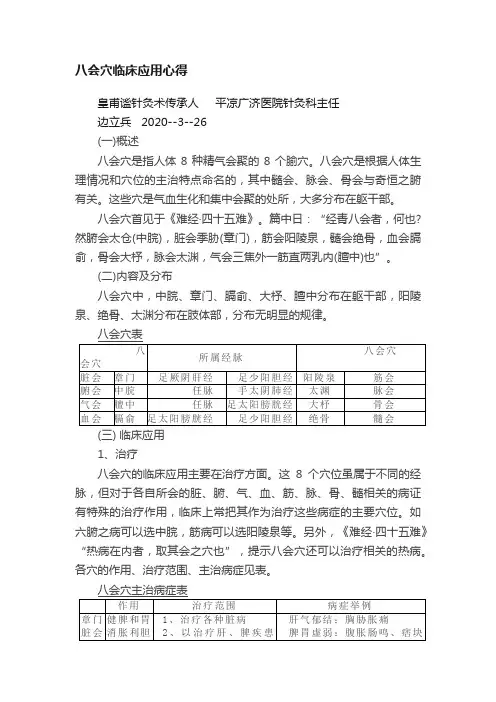

1、八脉交会穴的定义、分类、分布、解剖结构等基本知识的介绍;

2、对八脉交会穴主治症的收集整理,包括其对内脏器官、神经等的调节作用,以及对各种疾病的治疗作用;

3、对八脉交会穴的临床配穴规律进行研究,包括根据不同病症的特点,选择不同的穴位组合治疗;

4、通过案例分析,研究八脉交会穴的临床应用效果。

四、研究方法

1、文献资料法:收集整理国内外有关八脉交会穴主治症及其临床配穴规律的相关文献资料;

2、问卷调查法:通过问卷形式,了解中医临床医生对八脉交会穴的应用情况;

3、实验研究法:采用实验研究对八脉交会穴进行有效性和安全性的评价。

五、研究意义

八脉交会穴作为中医学中重要的穴位之一,其治疗作用被广泛应用于临床实践中。

该研究将通过对八脉交会穴主治症及其临床配穴规律的研究,探讨更为有效的临床治疗方法,提高中医学治疗水平。

八脉交会穴与交会穴八脉交会穴八脉交会穴都是十二正经的腧穴,主要分布在四肢腕、踝关节上下,而奇经八脉的循行路线有的不到四肢,故八脉交会穴必须通过所属的正经而通向奇经八脉,即经交而穴通。

具体如下:公孙,属于足太阴脾经,通过足太阴之脉入腹会于关元处,与冲脉相通。

公孙是足太阴脾经络穴,别走足阳明胃经,胃脉于气冲穴部位与冲脉交会而至少腹关元,夹脐上行,故公孙与冲脉经气相通。

内关,属于手厥阴心包经,通过手厥阴之脉起于胸中,与阴维脉相通。

内关是手厥阴心包经络穴,其脉起于胸中,下行至手臂内侧,络脉由此别走手少阳三焦经,阴维脉起于诸阴之交,其脉气发于足少阴筑宾穴,上行入少腹而上胸膈,故在胸中与手厥阴经交会。

因此,内关穴与阴维脉经气相通。

足临泣,属于足少阳胆经,通过足少阳之脉过季胁与带脉相通。

足临泣是足少阳胆经输穴,其经脉由头侧交肩上,从缺盆下腋,循胸过季胁,经髀枢循股外侧,下至足第四趾,而带脉出于季胁,围身一周,状若束带,其所属带脉、五枢、维道等穴位,皆属足少阳胆经腧穴,故足临泣与带脉经气相通。

外关,属于手少阳三焦经腧穴,通过手少阳之脉经上肩循天髎,与阳维脉相通。

外关是手少阳三焦经络穴,其经脉沿前臂贯肘,循臑外上肩,阳维脉起于诸阳之会,其脉气发于足太阳经之金门穴处,循膝外廉上髀厌,行身侧胁肋,达肩前与三焦经交会于臑会、天髎、肩井等穴处,故外关与阳维脉经气相通。

后溪:属于手太阳小肠经,通过手太阳之脉交肩部而会于大椎,与督脉相通。

后溪是手太阳小肠经输穴,其经脉从手走头,循肩外后廉上行交肩上而会督脉于大椎处,故后溪与督脉经气相通.申脉:属于足太阳膀胱经,通过足太阳之脉与跷脉相通。

申脉穴的部位即是阳跷脉所生之处,如《奇经八脉考》载述:“阳跷者,足太阳之别脉,其脉起于跟中,出于外踝,下足太阳申脉穴。

”故申脉与阳跷脉经气相通。

列缺,属于手太阴肺经,通过手太阴之脉循喉咙与任脉相通。

列缺属于手太阴经络穴,其经脉起于中焦,下络大肠,还循胃口,上膈属肺,从肺系横出腋下而循桡臂内侧前廉行至列缺,任脉起于中极之下,循腹里上关元,至咽喉,故列缺与任脉经气相通。

接(上)四、八脉交会穴的应用规律(一)阴经八脉交会穴《标幽赋》:“阴蹻阴维任冲脉,去心腹胁肋在里之疑。

”1.公孙配内关(1)公孙①冲脉病候《素问·骨空论》:“冲脉为病,逆气里急。

”《素问·举痛论》:“寒气客于冲脉……寒气客则脉不通,脉不通则气因之,故喘动应手矣。

”《素问·痿论》:“冲脉者……与阳明合于宗筋……故阳明虚,则宗筋纵,带脉不引,故足痿不用也。

”《难经·二十九难》:“冲之为病,逆气而里急。

”《脉经·平奇经八脉病》:“冲督之脉者,十二经之道路也。

冲督用事,则十二经不复朝于寸口,其人皆苦恍惚狂痴。

”“(脉来中央坚实,经至关者,)冲脉也。

动苦少腹痛,上抢心,有瘕疝,绝孕,遗矢溺,胁支满烦也。

”逆气,指升降之失常,气应上升而反下行,气应下降而反上升,则喘逆。

气机升降不通可引起疼痛里急、九种心疼、脐腹疼痛等病。

②公孙主治肝气横逆与肝气下迫从生理上看,五脏配属五行,根据五行生克制化的理论,五脏之间既有相生的联系,又有相克的制约。

从病理上看.如果肝有病则可以影响脾,因为肝五行属木,脾属土、肝木克脾土,所以治疗当实脾土,故公孙能治肝气横逆、下迫之疾病。

这是“上工治未病”的原则,是古代预防医学的方法。

它不但运用在未病前的预防上(如《内经》中的摄生法),也可用来预测疾病的传变及发展趋向,及早地加以处理,达到防止疾病传变、缩短病程的目的。

③公孙治妇科病《奇经八脉考》:“冲为经脉之海,又曰血海,其脉与任脉皆起于少腹之内胞中。

”因此,冲脉功能为主胞宫孕子育胎.滋养肾之精气,以荣发充鬓和精成,故通冲脉之公孙能治妇科疾病。

④公孙与内关相应配伍《灵枢·经脉》:“手心主之别.名日内关,去腕二寸,出于两筋之间,循经以上系于心包,络心系。

实则心痛,虚则为烦心,取之两筋间也。

”《难经·二十九难》:“冲脉为病,逆气而里急。

”“阴维为病、苦心痛。

”《灵抠·经脉》;“足太阴之别名曰公孙……其别者入络肠胃,厥气上逆则霍乱,实则肠中切痛,虚则鼓胀,取之所别也。

《温针灸跷脉八脉交会穴治疗髓海不足型痴呆的临床观察》摘要本文旨在探讨温针灸跷脉八脉交会穴治疗髓海不足型痴呆的临床效果。

通过观察患者治疗前后的认知功能、生活质量及不良反应等指标,分析温针灸法在髓海不足型痴呆治疗中的应用价值。

一、引言随着人口老龄化的加剧,痴呆症的发病率逐年上升,其中髓海不足型痴呆是较为常见的一种类型。

髓海不足型痴呆主要表现为记忆力减退、认知功能下降等症状,严重影响了患者的生活质量。

目前,中医在治疗髓海不足型痴呆方面有着独特的优势和方法,其中温针灸跷脉八脉交会穴作为一种常用的治疗方法,已经在临床中得到了一定的应用。

本文旨在通过临床观察,探讨温针灸跷脉八脉交会穴治疗髓海不足型痴呆的临床效果。

二、方法1. 研究对象本研究选取了符合髓海不足型痴呆诊断标准的病例作为研究对象,共计100例。

2. 治疗方法采用温针灸跷脉八脉交会穴治疗方法,对所选患者进行针灸治疗。

具体操作包括选取相应的穴位、进行针刺和温针灸等操作。

3. 观察指标在治疗前后分别对患者的认知功能、生活质量进行评估,并记录患者的不良反应等指标。

4. 数据分析将所有数据进行统计分析,包括描述性统计和相关性分析等。

三、结果1. 认知功能改善情况经过温针灸跷脉八脉交会穴治疗后,患者的认知功能得到了一定的改善。

具体表现为记忆力、注意力、思维能力等方面的提高。

2. 生活质量改善情况治疗后,患者的生活质量也得到了明显的改善。

在日常生活能力、社交能力、情绪状态等方面均有显著提高。

3. 不良反应情况在治疗过程中,未发现明显的不良反应或并发症。

部分患者在接受针刺治疗后出现轻微的不适感,但很快消失。

4. 数据分析结果通过统计分析,发现温针灸跷脉八脉交会穴治疗对髓海不足型痴呆患者的认知功能和生活质量均有显著改善作用(P<0.05)。

同时,该治疗方法具有较好的安全性和可行性。

四、讨论温针灸跷脉八脉交会穴作为一种中医治疗方法,在髓海不足型痴呆的治疗中具有显著的临床效果。