8-第八章_复合材料细观力学

- 格式:ppt

- 大小:1.09 MB

- 文档页数:47

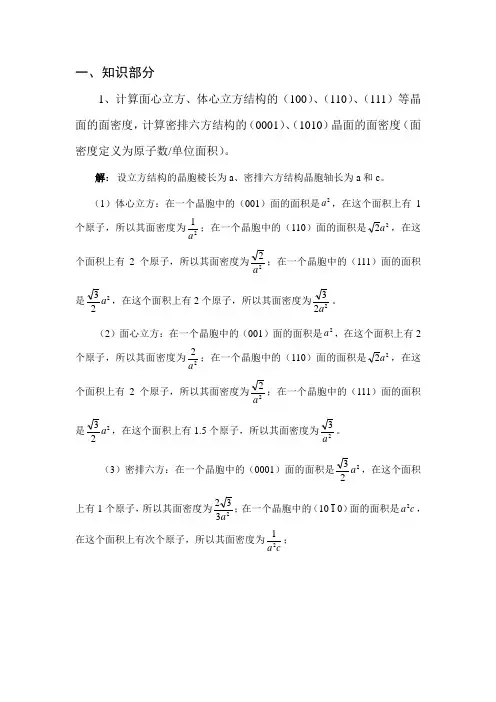

复合材料细观力学答案一、知识部分1、计算面心立方、体心立方结构的(100)、(110)、(111)等晶面的面密度,计算密排六方结构的(0001)、(1010)晶面的面密度(面密度定义为原子数/单位面积)。

解:设立方结构的晶胞棱长为a 、密排六方结构晶胞轴长为a 和c 。

(1)体心立方:在一个晶胞中的(001)面的面积是2a ,在这个面积上有1个原子,所以其面密度为21a;在一个晶胞中的(110)面的面积是22a ,在这个面积上有2个原子,所以其面密度为22a ;在一个晶胞中的(111)面的面积是223a ,在这个面积上有2个原子,所以其面密度为223a。

(2)面心立方:在一个晶胞中的(001)面的面积是2a ,在这个面积上有2个原子,所以其面密度为22a;在一个晶胞中的(110)面的面积是22a ,在这个面积上有2个原子,所以其面密度为22a ;在一个晶胞中的(111)面的面积是223a ,在这个面积上有1.5个原子,所以其面密度为23a。

(3)密排六方:在一个晶胞中的(0001)面的面积是223a ,在这个面积上有1个原子,所以其面密度为2332a;在一个晶胞中的(1010)面的面积是c a 2,在这个面积上有次个原子,所以其面密度为c a 21;2、纯铁在912℃由bcc 结构转变为fcc 结构,体积减少1.06%,根据fcc 结构的原子半径计算bcc 结构的原子半径。

它们的相对变化为多少?如果假定转变前后原子半径不变,计算转变后的体积变化。

这些结果说明了什么?解:设bcc 结构的点阵常数为a b ,fcc 结构的点阵常数为a f ,由bcc 结构转变为fcc 结构时体积减少1.06%,因bcc 单胞含2个原子,fcc 单胞含4个原子,所以2个bcc 单胞转变为1个fcc 单胞。

则10006.122333=-b bf a a a 即 b b f a a a 264.110006.10121=??? ???= bcc 结构的原子半径b b a r 43=,fcc 结构的原子半径f f a r 42=,把上面计算的a f 和a b 的关系代入,并以r f 表示r b ,则f f f b b r r a a r 9689.02264.1443264.14343==?==它们的相对变化为0311.019689.0-=-=-bfb r r r 如果假定转变前后原子半径不变,转变后的体积变化为()()()1.83423422422333333-=-=-b b f b bf r r r a a a %从上面的计算结果可以看出,如果转变前后的原子半径不变,则转变后的体积变化很大,和实际测得的结果不符,也和金属键的性质不符。

短纤维复合材料的细观力学分析实际中没有无限长的纤维,而短纤维又容易制备(如碳纳米管),因此研究短纤维复合材料的性质很重要1. 应力传递理论2. 模量的预测3. 强度的预测()()2ffdz rd τπσσ⋅=+002z f dz r στ=+⎰纤维末端有应力集中是最薄弱的环节,会发生屈服或纤维长度中点由对称性条件得剪应力该公式的前提是基体和纤维界面处处存在剪应力, 而基体与纤维变形协调时,剪应力消失, 也不能用该式来预测纤维因此需确定σf -z曲线上的转折点位置来判断在给定应力是何种分布随着远离纤维端头, 纤维的拉应力上升, 而基体承受的拉应力下降, 纤维中间段与基体的变形有可能趋于协调而剪应力消失,f纤维最危险处如果基体和界面无限结实, 最终破坏的不同长度纤维应力和界面剪应力的变化规律(最大承载情况)平台段的行为同单向复合材料(连续纤维), 所以当短纤维足够长时, 近似退化到单向复合材料短纤维应力平台段的最大应力由于界面和基体强度不足达不到纤维破坏强度, 因此强度低于给纤维直接加载的加载方式(如理想的单向复合材料)Rosen的剪滞法有很多近似,1.2 相对准确的有限元计算得应力分布纤维端部应力不为零剪应力不是常值哪条曲线对应于哪个应力剪滞法, 有限元法与实验的对比强度效率K是短纤维复合材料强度与相应的连续纤维复合材料强度之比有限元法的预测与实验更符合l l l <当()max1/fs l dσστ==c σ基体或界面破坏(假设出现在三角形以后)短纤维复合材料的细观力学分析小结应力传递理论Rosen的剪滞法有限元分析模量的预测单向短纤维:对连续纤维的Halpin-蔡公式修正随机走向短纤维复合材料:经验公式强度的预测混合律预测单向短纤维复合材料强度单向短纤维复合材料偏轴拉伸强度随机走向短纤维复合材料的强度/~m p 1E E 1000Biocomposites such as bones and shells have hierarchical micro structures. On thebottom level (nanoscale), they share the same topology structures.Mineral: stiff but brittle Protein: tough but softBiocomposites: stiff and tough?Graphene-derived layer-by-layer nanocomposites.。

一、知识部分1、计算面心立方、体心立方结构的(100)、(110)、(111)等晶面的面密度,计算密排六方结构的(0001)、(1010)晶面的面密度(面密度定义为原子数/单位面积)。

解:设立方结构的晶胞棱长为a 、密排六方结构晶胞轴长为a 和c 。

(1)体心立方:在一个晶胞中的(001)面的面积是2a ,在这个面积上有1个原子,所以其面密度为21a;在一个晶胞中的(110)面的面积是22a ,在这个面积上有2个原子,所以其面密度为22a ;在一个晶胞中的(111)面的面积是223a ,在这个面积上有2个原子,所以其面密度为223a。

(2)面心立方:在一个晶胞中的(001)面的面积是2a ,在这个面积上有2个原子,所以其面密度为22a;在一个晶胞中的(110)面的面积是22a ,在这个面积上有2个原子,所以其面密度为22a ;在一个晶胞中的(111)面的面积是223a ,在这个面积上有1.5个原子,所以其面密度为23a。

(3)密排六方:在一个晶胞中的(0001)面的面积是223a ,在这个面积上有1个原子,所以其面密度为2332a;在一个晶胞中的(1010)面的面积是c a 2,在这个面积上有次个原子,所以其面密度为c a 21;2、纯铁在912℃由bcc 结构转变为fcc 结构,体积减少1.06%,根据fcc 结构的原子半径计算bcc 结构的原子半径。

它们的相对变化为多少?如果假定转变前后原子半径不变,计算转变后的体积变化。

这些结果说明了什么?解:设bcc 结构的点阵常数为a b ,fcc 结构的点阵常数为a f ,由bcc 结构转变为fcc 结构时体积减少1.06%,因bcc 单胞含2个原子,fcc 单胞含4个原子,所以2个bcc 单胞转变为1个fcc 单胞。

则10006.122333=-b bf a a a 即 b b f a a a 264.110006.10121=⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯= bcc 结构的原子半径b b a r 43=,fcc 结构的原子半径f f a r 42=,把上面计算的a f 和a b 的关系代入,并以r f 表示r b ,则f f f b b r r a a r 9689.02264.1443264.14343=⨯⨯⨯=⨯==它们的相对变化为0311.019689.0-=-=-bfb r r r 如果假定转变前后原子半径不变,转变后的体积变化为()()()1.83423422422333333-=-=-b b f b bf r r r a a a %从上面的计算结果可以看出,如果转变前后的原子半径不变,则转变后的体积变化很大,和实际测得的结果不符,也和金属键的性质不符。

复合材料的微观力学性能与研究在当今的材料科学领域,复合材料凭借其独特的性能优势,已经成为了众多应用场景中的关键角色。

从航空航天领域的高强度结构件,到汽车工业中的轻量化部件,再到电子设备中的高性能外壳,复合材料的身影无处不在。

然而,要真正理解和充分发挥复合材料的潜力,深入研究其微观力学性能至关重要。

复合材料并非单一的物质,而是由两种或两种以上具有不同物理和化学性质的组分材料通过特定的工艺组合而成。

这些组分材料在微观尺度上的相互作用和协同工作,决定了复合材料整体的力学性能。

在微观层面上,复合材料的力学性能受到多种因素的影响。

首先,增强相和基体相的性质是关键因素之一。

增强相通常具有较高的强度和刚度,如纤维、颗粒等,它们承担着主要的载荷。

而基体相则起到将增强相连接在一起、传递载荷和保护增强相的作用。

增强相和基体相之间的界面结合强度也对复合材料的性能有着显著影响。

如果界面结合强度不足,在受力时容易发生脱粘,导致复合材料的性能下降。

复合材料的微观结构特征也是影响其力学性能的重要因素。

例如,增强相的分布均匀性、取向以及孔隙率等都会对材料的强度、韧性和疲劳性能产生影响。

均匀分布且取向合理的增强相能够有效地提高复合材料的力学性能,而孔隙的存在则会成为应力集中点,降低材料的强度和耐久性。

为了研究复合材料的微观力学性能,科学家们采用了一系列先进的实验技术和分析方法。

电子显微镜技术是其中不可或缺的工具之一。

通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM),我们可以直接观察到复合材料的微观结构,包括增强相和基体相的形态、界面的结合情况以及微观缺陷的分布等。

此外,纳米压痕技术也是研究复合材料微观力学性能的有力手段。

该技术可以在极小的尺度上对材料进行力学性能测试,获取材料的硬度、弹性模量等关键参数。

通过在复合材料的不同位置进行纳米压痕测试,可以了解微观结构的不均匀性对力学性能的影响。

在理论研究方面,基于连续介质力学的方法被广泛应用于分析复合材料的微观力学行为。

陶瓷纳米复合材料细观力学性能分析一.弓I言纳米材料是指尺度为I 一100nm的超粒,经压制、烧结或溅射而成的凝聚态固体。

它是80年代刚刚发展起来的先进材料,被美国材料科学会誉为“21世纪最有前途的材料”。

因此受到发达国家的高度重视,并且都在其发展高技术的计划中瞄准了这一新的材料领域,投人了相当的人力和物力⑴。

陶瓷材料是一种很有发展前途的结构材料,具有高的硬度,耐磨性,耐高温性,耐腐蚀性等其他材料无法比拟的优异性能,但脆性问题大大限制了陶瓷材料的应用发展,为进一步改善其断裂韧性和强度而进行陶瓷复合材料的研究。

陶瓷纳米复合材料是新近发展起来的一种陶瓷复合材料,复合系中至少一相为纳米尺寸[2,3]。

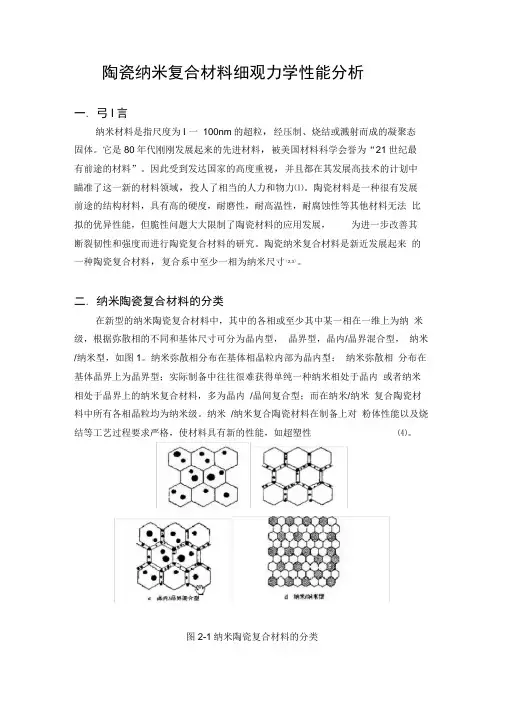

二.纳米陶瓷复合材料的分类在新型的纳米陶瓷复合材料中,其中的各相或至少其中某一相在一维上为纳米级,根据弥散相的不同和基体尺寸可分为晶内型,晶界型,晶内/晶界混合型,纳米/纳米型,如图1。

纳米弥散相分布在基体相晶粒内部为晶内型;纳米弥散相分布在基体晶界上为晶界型;实际制备中往往很难获得单纯一种纳米相处于晶内或者纳米相处于晶界上的纳米复合材料,多为晶内/晶间复合型;而在纳米/纳米复合陶瓷材料中所有各相晶粒均为纳米级。

纳米/纳米复合陶瓷材料在制备上对粉体性能以及烧结等工艺过程要求严格,使材料具有新的性能,如超塑性⑷。

图2-1纳米陶瓷复合材料的分类三.纳米陶瓷复合材料的力学性能分析3.1 AI2O3粉末对纳米陶瓷复合材料的影响为了改善纳米陶瓷复合材料的力学性能,探讨添加不同粒径和含量的Al 2O3粉末对纳米陶瓷复合材料微观结构和力学性能的影响。

实验采用真空热压烧结工艺来制备ZrO2纳米陶瓷复合材料,添加相包括AI2O3等金属粉末。

混合粉末经球磨48h和真空干燥24h后备用•在烧结温度为1450E、压力为30MPa、保温1h的条件下,采用真空热压烧结工艺,将干燥后的混合粉末制备成样品。

制得的样片厚度约为5mm,并经过切割、粗磨、精磨、研磨和抛光后,制成3mm x 4mm x 30mm的标准试样。

复合材料的定义:是由有机高分子、无机非金属或金属等几类不同材料通过复合工艺组合而成的新材料,它既能保留原组分材料的主要特色,又通过复合效应获得原组分所不具备的性能;可以通过设计使各组分的性能互相补充并彼此关联,从而获得新的性能。

复合材料的特点:1复合材料具有可设计性2材料与结构具有同一性3复合材料结构设计包括材料设计4材料性能对复合工艺的依赖性5复合材料具有各向异性和非均质性的力学性能特点.复合材料的优点:1比强度高、比模量大2抗疲劳性好3减振性能好4破损安全性好5耐腐蚀性能好6电性能好7热性能好‘复合材料的缺点:1玻璃纤维复合材料的弹性模量低2层间强度低3属脆性材料4树脂基复合材料的耐热性较低5材料性能的分散性大。

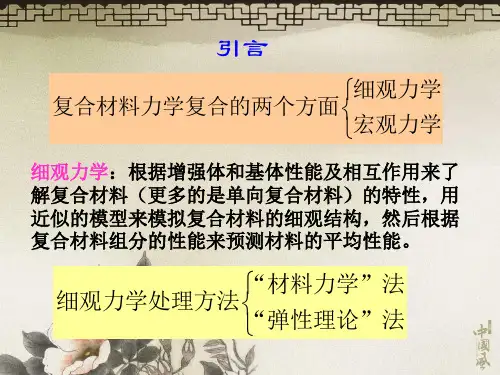

复合材料细观力学:研究复合材料单层的宏观性能与组分材料性能及细观结构之间的定量关系。

复合材料细观力学假设:1复合材料单层是宏观非均匀、线弹性的、并且无初应力2纤维是均质、线弹性的,各项同性或横观各项同性的,形状和分布是规则的3基体是均质、线弹性、各项同性的4各相间粘结完好,界面无间隙。

在分析方法上,细观力学可采用材料力学法、弹性力学法和半经验法。

一次超静定问题和静定问题(串联模型的纵、横向弹性模量)C是接触系数,它表示纤维横向接触的程度,且介于0和1之间。

哈尔平-蔡提出了一种近似地表达比较复杂的细观力学结果的内插法。

临界纤维体积含量的定义:纤维微屈曲和剪切破坏是复合材料纵向压缩破坏的两个主要原因。

织物:指以相互垂直的经纱和纬纱构成的正交织物,如玻璃纤维布。

以织物为增强材料制成的复合材料单层板称为织物复合材料单层板,又称双向单层板。

应力传递理论:当复合材料受作用时,载荷直接作用到基体上,然后基体将载荷通过纤维与基体间界面上的剪应力传递到纤维上。

主要有理想刚塑性基体、弹性基体和弹塑性基体三大类。

短纤维全部随机分布于相互平行的平面内而制得的复合材料称为平面随机取向短纤维复合材料。

假设层合板为连续、均匀、正交各向异性的单层构成的一种连续性材料,并假设各单层之间是完全紧密粘接,且限于线弹性、小变形情况下研究层合板的刚度与强度,这种层合理论称为经典层合理论。

复合材料⼒学⽬录复合材料细观⼒学 (1)简⽀层合板的⾃由振动 (9)不同条件下对称层合板的弯曲分析 (14)复合材料细观⼒学——混凝⼟细观⼒学⼀、研究背景复合材料细观⼒学复合材料细观⼒学是20世纪⼒学领域重要的科学研究成果之⼀,是连续介质⼒学和材料科学相互衍⽣形成的新兴学科。

近20年来,我国科技⼯作者应⽤材料细观⼒学的理论和⽅法,成功研究了许多复合材料的增强,断裂和破坏问题,给出了⼀些特⾊和有价值的研究成果。

混凝⼟细观⼒学混凝⼟作为⼀种重要的建筑材料已有百余年的历史,它⼴泛应⽤于房屋、桥梁、道路、矿井、及军⼯等诸多⽅⾯。

在⽔⼯建筑⽅⾯,混凝⼟也被⼤量使⽤,特别是⼤体积混凝⼟,它是重⼒坝和拱坝的主要组成部分,对混凝⼟各项⼒学性能的准确把握及应⽤,在⼀定程度上决定了⽔⼯建筑物的质量和安全性能。

⼆、研究⽬的长期以来,在混凝⼟应⽤的各个领域⾥,⼈们对混凝⼟的⼒学特性进⾏了⼤量的研究。

如何充分的利⽤混凝⼟的⼒学性能,建造出更经济、更安全和更合理的建筑物或⼯程结构,⼀直都是结构⼯程设计领域研究的重要课题。

三、研究现状混凝⼟是由粗⾻料和⽔泥砂浆组成的⾮均质材料,它的⼒学性能受到材料的品质、组分、施⼯⼯艺和使⽤条件等因素的影响。

过去,⼈们对混凝⼟⼒学性能的研究很⼤程度上是依靠实验来确定的。

随着实验技术的发展,混凝⼟各种⼒学性能被揭⽰出来。

但由于实验需要花费⼤量的⼈⼒、物⼒和财⼒,⽽且所得到的实验成果往往由于实验条件的限制也是很有限的。

现代科学的⼀个重要的思维⽅式与研究⽅法就是层次⽅法,在对客观世界的研究中,当停留在某⼀层次,许多问题⽆法解决时,深⼊到下⼀个层次,问题就会迎刃⽽解。

对混凝⼟断裂问题的研究归纳为如下四个研究层次:1)宏观层次:混凝⼟这种⾮均质材料存在着⼀个特征体积,经验的特征体积相应于3~4倍的最⼤⾻料体积。

当混凝⼟体积⼤于这种特征体积时,材料被假定为均质的,当⼩于这种特征体积时,材料的⾮均质性将会⼗分明显。

复合材料细观力学宏观力学复合材料是由两种或两种以上的不同材料组成的材料,通过不同材料的组合可以赋予复合材料更好的性能和功能。

在复合材料中,细观力学和宏观力学是两个重要的研究方向。

细观力学是研究复合材料微观结构和性能之间相互关系的学科。

复合材料的细观结构包括纤维或颗粒的分布、排列方向、相互间的界面等。

这些微观结构的变化会直接影响复合材料的力学性能。

细观力学通过建立数学模型和力学分析方法,研究复合材料的力学行为和性能。

例如,通过研究纤维的分布和排列方式,可以预测复合材料的强度和刚度。

宏观力学是研究复合材料整体力学行为和性能的学科。

复合材料的宏观性能包括强度、刚度、韧性、疲劳寿命等。

宏观力学通过实验和数值模拟等方法,研究复合材料在外力作用下的响应和失效机制。

例如,通过拉伸试验可以测量复合材料的拉伸强度和断裂伸长率,从而评估其力学性能。

细观力学和宏观力学相互关联,二者共同决定了复合材料的性能。

细观力学的研究结果可以提供给宏观力学,作为宏观力学模型的输入参数。

而宏观力学的研究结果也可以反过来指导细观力学的研究方向。

综合考虑细观力学和宏观力学可以全面理解复合材料的力学行为,并为复合材料的设计和应用提供科学依据。

在复合材料的研究和应用中,细观力学和宏观力学的研究方法和技术也在不断发展。

随着计算机技术的进步,数值模拟和多尺度模拟等方法已经成为研究复合材料力学行为的重要手段。

这些方法可以更加准确地描述复合材料的微观结构和力学行为,为复合材料的设计和优化提供更多可能性。

复合材料的研究需要综合考虑细观力学和宏观力学。

细观力学研究复合材料的微观结构和性能之间的关系,宏观力学研究复合材料的整体力学行为和性能。

二者相互关联,共同推动了复合材料领域的发展。

随着研究方法和技术的不断进步,我们对复合材料的理解和应用也将越来越深入。

复合材料细观力学的均匀化理论1 引言随着科学技术的发展,复合材料由于其众所周知的高效性和特殊性而逐渐在各个领域取得了广泛的应用。

无论是军事、航空航天,还是建筑、汽车、电子、体育器械,几乎每个领域都能找到复合材料的身影。

通常人们把复合材料所占比例的多少作为衡量一个学科先进与否的重要参数。

使用复合材料的目的是为了利用它较高的性能比(如夹层板等)或者它在某一方面的特殊材料性质(如压电晶体、具有特殊热弹性性质的梯度材料等)。

由于对复合材料的要求比较苛刻,这就需要人们具有对其定量分析和根据一定的要求来进行特定的优化和设计的能力。

细观力学是一门通过研究材料在细观尺度上的结构、组成、分布等材料的构成来分析材料的物理、力学等材料性质的方法。

有限元法与细观力学及材料科学相结合产生了计算细观力学。

作为计算细观力学的最主要的组成部分,计算细观力学的发展一直是近十年来细观计算力学发展的主要特征和推动力。

它主要研究组分材料间力的相互作用和定量描述细观结构与材料性能之间的关系。

计算细观力学在求解复合材料细观力学问题中的应用正是在七十年代随着细观力学的起飞而发展起来的。

然而,该领域发展的高峰却是随着计算材料科学(或称为计算机辅助材料设计科学)的兴起才出现。

可以说计算细观力学与计算材料科学二者一之间互为促进共同发展。

均匀化理论的主要思想是,针对非均匀复合材料的周期性分布这一特点,选取适当的相对于宏观尺度很小并能反映材料组成性质的单胞,建立模型,确定单胞的描述变量,写出能量表达式(势能或余能等),利用能量极值原理计算变分,得出基本求解方程,再利用周期性条件和均匀性条件及一定的数学变换,便可以联立求解,最后通过类比可以得到宏观等效的弹性系数张量、热膨胀系数张量、热弹性常数张量等一系列等效的材料系数。

近年来,计算机技术的飞速发展为大规模的科学计算.提供了可行性,均匀化方法的应用也随之广泛起来。

基于均匀化方法的复合材料设计、材料性能预测与优化、结构分析及优化在航空、航天、交通、建筑、机械制造、运动器械等领域都方兴未艾。