秦汉时期灯具介绍

- 格式:ppt

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:16

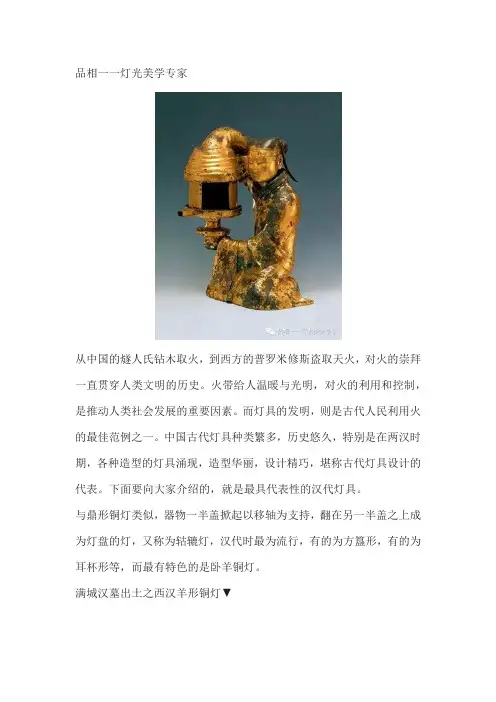

品相一一灯光美学专家从中国的燧人氏钻木取火,到西方的普罗米修斯盗取天火,对火的崇拜一直贯穿人类文明的历史。

火带给人温暖与光明,对火的利用和控制,是推动人类社会发展的重要因素。

而灯具的发明,则是古代人民利用火的最佳范例之一。

中国古代灯具种类繁多,历史悠久,特别是在两汉时期,各种造型的灯具涌现,造型华丽,设计精巧,堪称古代灯具设计的代表。

下面要向大家介绍的,就是最具代表性的汉代灯具。

与鼎形铜灯类似,器物一半盖掀起以移轴为支持,翻在另一半盖之上成为灯盘的灯,又称为轱辘灯,汉代时最为流行,有的为方簋形,有的为耳杯形等,而最有特色的是卧羊铜灯。

满城汉墓出土之西汉羊形铜灯▼西汉羊形铜灯,灯通高18.6厘米,长23厘米,1968年于河北省满城县中山靖王刘胜墓出土,现藏河北省博物馆。

此灯作卧羊形,羊昂首、双角向前卷曲、身躯浑圆、短尾巴,通体无纹样装饰,羊的背部和身躯分铸,用灯时,提拉羊臀上的小钮,翻开羊背平放于羊头之上成为灯盘,灯盘略呈椭圆形,后端有小流口,羊腹中空,可能用以储存灯油,当灯置而不用时,可将灯盘内剩余灯油由小流嘴注入羊腹,羊背再顺势翻回原位。

灯盘展开时▼羊本为六畜之一,是上古人们肉食的主要来源,先秦大夫之祭,牲羊,称“少牢”,商代青铜礼器上多有羊的形象,上古时“羊”常用作“祥” 的假借字,《释名·释车》曰:“羊,祥也;祥,善也。

”羊也就具有吉祥之意,羊型器物汉代深受人们的喜爱,后汉李尤《金羊灯铭》记:“金羊载耀,作明以续。

”就是当时人们人祈吉求善的意愿的确切反映,且除了羊之外,尚有多种祥瑞之兽成为灯的造型。

满城汉墓出土之西汉朱雀灯▼朱雀灯1968年河北满城陵山中山靖王刘胜墓出土,高30厘米,盘径19厘米,现藏于河北省博物馆,朱雀昂首翘尾,嘴衔灯盘,踏于身躯卷曲盘龙灯座之上,龙首上扬。

而朱雀展翅若飞,嘴衔环形凹槽状灯盘,灯盘内分三格,每格各有一烛钎。

朱雀灯灯盘▼仔细查看,朱雀的嘴和足两处均有接铸的痕迹,说明朱雀、盘龙、灯盘是分别铸成后再铸接为一体,朱雀源出于凤凰,为四神之一,传说能它能给人世带来祥瑞,工匠在鸟的双翅和尾部阴刻以纤细的羽毛纹饰,使此朱雀造型更为优美生动,而整个灯体又显得厚重平稳。

中国灯的发展历史简介秦代,灯具铸造奢华靓丽,从我们小学,初中,高中课本里面的阿房宫,皇陵等一系列古建筑就能体会到灯具的奢华。

还有一些秦代出土的文物,现陈列在博物馆里的各式各样的灯具就是最真实的例子。

这是灯具发展史的一个非常重要的时期,也是灯具发展史的转折点。

主要原因来自创新和发展。

两汉时期,青铜灯继续盛行、而陶瓷灯具更是一新的姿态成为了灯具市场的主流,不仅如此,市场上还出现了铁灯和石灯。

从造型上看,有人佣灯,仿日用器型,还有动物形象灯;从功能上看,不仅有座灯,还有行灯和吊灯。

在我国的灯具史上,成就最高的釭灯也是出现在西汉。

这种灯是供宫廷贵族使用的青铜灯,灯的火苗上方带有连着烟管的烟罩,灯烟可以经由罩和管排入蓄水的灯身里达到“取光藏烟”的环保效果。

其中最著名的釭灯就是1968年河北省满城县出土的“长信宫灯”。

灯具在祭祀和喜庆中大展拳脚,成为了各种活动中不可缺少的装饰、功用产品。

在皇宫,皇帝为了庆祝凯旋,经常会赏赐给等一批军官白银,腰带,以及灯具。

而且在宋元的一些砖室墓中,也常发现在墓室壁上砌出灯擎画家收藏者经常会发现:壁画中,常见有侍女捧烛台,或烛台正点燃蜡烛的场面。

此外,唐代出现还节能省油灯,唐朝中晚期,四川成都附近的邛窑烧制的省油灯就是真正的节能灯。

这两个时代离我们最近,也是中国古代灯具发展最辉煌的时期,最突出的表现是灯具和烛台的质地和种类更加丰富多彩。

除了玻璃和珐琅等材料的灯具外,还出现了用绢纱制作的宫灯。

种类繁多、花样不断翻新的宫灯的兴起,更开辟了灯具史上的新天地。

此外自清末开始,煤油灯引入中国,美观的灯具,先进的燃料,以及科学的燃烧方式及数倍于老油灯的亮度,很快吸引了国人的眼球。

最早使用电灯的地区,是上海的租界。

光绪十四年1888年,北洋大臣李鸿章将发电设备和电灯作为贡品献给慈禧太后和光绪皇帝。

电灯本应在这时用于宫中照明,但由于受到宫廷内部保守势力的反对,未能使用。

1903年,天津成立了中外合资的电灯公司。

汉代铜灯的种类汉代是中国历史上一个辉煌的时期,也是铜灯制作的鼎盛时期。

汉代铜灯种类丰富,品种繁多,样式多样,装饰华丽,因此备受人们的喜爱。

本文将介绍汉代铜灯的几种主要种类。

一、立灯立灯是汉代铜灯的一种主要类型,它通常用于室内照明。

立灯的造型多样,有的是单柱,有的是双柱,有的是三柱,还有的是四柱。

立灯柱子的形状有的是圆柱形,有的是六角形,有的是八角形,有的甚至是十二角形。

立灯的灯盘多为圆形或六边形,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮室内。

二、吊灯吊灯是汉代铜灯中的另一种主要类型,它通常用于大厅或宴会厅的照明。

吊灯的造型也非常多样,有的是单灯,有的是双灯,有的是三灯,还有的是四灯。

吊灯的灯盘多为圆形或六边形,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮室内。

吊灯的灯盘下方还常常装有花卉或动物的雕刻,非常华丽。

三、壁灯壁灯是汉代铜灯中的一种装饰性灯具,多用于室内墙壁上。

壁灯的造型多样,有的是单臂,有的是双臂,还有的是三臂。

壁灯的灯盘多为圆形或六边形,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮室内。

壁灯的柄部和底座常常装有华丽的雕刻,非常漂亮。

四、佛灯佛灯是汉代铜灯中的一种特殊类型,主要用于寺庙或佛堂照明。

佛灯的造型多为圆柱形或瓶形,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮佛像。

佛灯的表面常常装饰有佛像或佛教故事的雕刻,非常神圣。

五、龙凤灯龙凤灯是汉代铜灯中的一种特殊类型,主要用于皇宫或富庶家庭的照明。

龙凤灯的造型多为龙头或凤头,上面装有灯泡或蜡烛,可以照亮室内。

龙凤灯的柄部和底座常常装有华丽的雕刻,非常豪华。

汉代铜灯种类繁多,每种铜灯都有其独特的造型和装饰,展示了汉代文化的繁荣和发展。

这些铜灯不仅具有实用价值,还是中国传统艺术的重要组成部分,至今仍被人们所喜爱和珍藏。

汉代灯具的实用性与艺术性研究【摘要】汉代灯具作为古代文明的重要遗产,既具有实用性又蕴含丰富的艺术性。

本文从汉代灯具的历史背景、种类和材质、文化意义入手,分析了其实用性和艺术性的特点。

在实用性方面,汉代灯具在照明、装饰等方面发挥着重要作用;而在艺术性方面,其造型、图案等设计揭示了当时的审美观念和工艺水平。

探讨了汉代灯具的制作工艺以及与当代生活的联系,强调了其在中华文化中的独特地位和重要性。

提出了对汉代灯具保护与传承的建议,认为其实用性与艺术性的完美结合展示了汉代灯具的重要性和价值。

通过本文的研究,可以更好地了解汉代灯具在中国文化传统中的地位,促进其保护和传承。

【关键词】关键词:汉代灯具、实用性、艺术性、历史背景、种类、材质、文化意义、制作工艺、当代生活、保护与传承、中华文化、重要性、价值1. 引言1.1 汉代灯具的历史背景汉代灯具的历史背景可以追溯到秦汉时期,当时汉代社会进入了繁荣期,人们的生活水平得到显著提高,文化艺术也迎来了全盛时期。

在这样的背景下,汉代灯具开始被广泛应用于民间和宫廷,成为人们生活中必不可少的用具之一。

汉代灯具的历史背景受到当时社会文化、经济发展等多方面因素的影响。

在汉代时期,灯具已经成为人们日常生活中不可或缺的照明工具,不仅给人们提供光明,还具有辟邪、辟瘟的象征意义。

随着社会的发展,灯具的种类和制作工艺也在不断创新和进步,体现了当时独特的审美观念和工艺水平。

汉代灯具的历史背景是一个融合了文化、艺术和实用性的时代背景,灯具在当时社会发挥了重要作用,同时也反映了汉代社会的繁荣和文明程度。

1.2 汉代灯具的种类和材质汉代灯具的种类和材质非常丰富多样,反映了当时社会的繁荣与文化的多元。

在汉代,灯具主要分为油灯和蜡烛两大类。

油灯是使用植物油或动物油作燃料的灯具,常见的材质包括青铜、铁、瓷器等。

青铜油灯多为器形简洁优雅,常饰以莲花、云纹等图案,体现了汉代艺术的精湛工艺和美学追求。

铁灯则更为实用耐用,结构简单却功能强大。

中国古代灯具发展简史一、起源与初创期在中国古代,灯具的起源可以追溯到新石器时代。

当时,人们已经开始使用动物油脂和植物油作为燃料,将它们放在容器中,以保持火源的燃烧。

这个时期的灯具主要是陶制或石制的,形状各异,但都是为了满足最基本的照明需求。

二、青铜器时代进入青铜器时代后,灯具开始呈现出更多的艺术性和实用性。

这个时期的灯具多采用青铜材质,造型独特,如著名的“青铜人形灯”。

除了基本的照明功能,这些灯具还体现了当时社会的审美观念和技术水平。

三、汉唐繁荣期汉唐时期,随着社会经济的发展和技术的进步,灯具的设计和制作也达到了一个新的高度。

这个时期的灯具已经不再仅仅满足于基本的照明需求,而是更加注重造型和装饰。

同时,由于石油和蜡烛的普及,灯具的燃料也变得更加多样化和高效。

四、宋元发展期宋元时期,灯具的发展进入了一个新的阶段。

这个时期的灯具已经趋向于更加实用和普及,不仅在城市中广泛使用,也在农村地区得到了普及。

同时,随着技术的进步,灯具的制造材料也变得更加多样,如陶瓷、铜铁等。

五、明清鼎盛期明清时期,灯具的发展达到了鼎盛。

这个时期的灯具已经不再仅仅满足于基本的照明需求,而是更加注重造型和装饰。

同时,灯具的设计和制作也变得更加精细和复杂,如“宫灯”等作品,体现了当时社会的审美观念和技术水平。

六、近代转型期进入近代以后,随着电光源的发明和应用,灯具开始向现代化转型。

这个时期的灯具已经不再使用传统的燃料,而是采用了电力作为光源。

同时,灯具的设计和制作也变得更加现代化和工业化,如“电灯泡”等产品。

七、传统灯具的现代应用尽管现代化灯具已经得到了广泛应用,但传统灯具在某些领域仍然具有一定的实用价值。

例如,在一些传统建筑和园林景观中,使用传统的灯具可以更好地融入环境和氛围中。

此外,一些传统灯具的造型和装饰也具有很高的艺术价值和文化内涵,可以作为文化传承和展示的载体。

中国古代灯具发展历经数千载,从最早的天然光源到后来的人工光源,灯具的种类、材质、用途都在不断丰富和拓展。

南京博物院铜缸灯介绍南京博物院这件汉代错银铜牛釭(gāng)灯1980年出土于江苏扬州邗江县甘泉2号东汉墓,距今近两千年。

·釭,“凡空中可受者,皆曰釭”。

釭灯是带中空导烟管的灯具的统称。

宋代晏几道的《鹧鸪天》,词中写到“今宵剩把银釭照,犹恐相逢是梦中”,便是釭灯。

·釭灯产生于秦汉时期,我们熟悉的河北博物馆的西汉长信宫灯、国家博物馆等的西汉雁鱼灯都是釭灯。

宫女的衣袖、大雁的脖子便是导烟管。

·错银铜牛灯由灯座、灯盏和烟管三部分组装而成,可拆卸。

灯盏下的灯盘及镂空菱形纹灯罩均可转动。

点燃蜡烛时,烟尘通过烟管导入牛腹中的清水被溶解。

取光藏烟、改变光向、调节亮度是汉代釭灯的三大发明创造。

·虽然在博物馆中常会碰到釭灯,但还是被南京博物院这盏错银铜牛釭灯生动的造型和流丽的纹饰惊艳到。

·出土这件铜牛灯的扬州邗江甘泉2号墓早年曾多次被盗掘,但当考古学家对其进行抢救性发掘时,依然出土了错银铜牛灯这样的精品,可以想见那些被盗走的陪葬品应该是何等精美。

·而就在考古人员完成发掘工作不久后,一位农妇在墓旁的土里捡到了一枚龟纽金印,金印的印面阴刻篆文“广陵王玺”四字。

·这枚金印被上交后,专家们结合甘泉2号墓的出土文物判断金印亦出自此墓,且由此印推断甘泉2号墓的主人为东汉光武帝刘秀的儿子刘荆。

·汉时扬州称广陵。

西汉武帝设广陵国,封其子刘胥为广陵王,这是第一位广陵王。

到了东汉,光武帝刘秀先是封儿子刘荆为山阳王;刘秀死后,刘荆的亲兄弟汉明帝刘庄即位;刘荆意图篡位,失败,刘庄撤去刘荆山阳王的称号,将他发配至广陵,封为广陵王。

刘荆也是汉代最后一位广陵王,他死后,广陵国被废,改为广陵郡。

·说回这件错银铜牛釭灯。

虽然此灯出土于东汉墓,但南京博物院的介绍里,对此灯的断代仅是笼统的“汉代”。

·西汉早中期关于龙的图样中,龙嘴张开幅度近九十度,而西汉晚期图样里龙嘴仅是微张。

汉代青铜灯具的设计特点汉代青铜灯具是中国古代文化的瑰宝,它们以其独特的设计特点而闻名于世。

汉代青铜灯具的设计特点主要体现在以下几个方面:1.材质选择丰富多样。

汉代青铜灯具的制作材料主要是青铜,这是一种由铜和锡合金组成的材料。

青铜具有坚固耐用、不易氧化的特点,非常适合用来制作灯具。

除了青铜,汉代的灯具还常常使用玉石、陶瓷、玻璃等材料作为装饰,使灯具更加华丽瑰丽。

2.造型独特精美。

汉代青铜灯具的造型非常丰富多样,包括人物、动物、花鸟、装饰等各种形象。

其中以人物形象最为常见,可以分为立像、坐像、站像等不同姿态。

这些人物形象通常栩栩如生,姿态优美,给人以美的享受。

此外,汉代青铜灯具还常常以各种动物形象作为装饰,如鸟、兽、龙等,给人以神秘而又独特的感觉。

3.纹饰精细繁复。

汉代青铜灯具的纹饰非常细腻精致,多采用浮雕、铭文等技法进行装饰。

纹饰的种类繁多,有云纹、雷纹、凤纹、龙纹等等,这些纹饰不仅起到了装饰作用,还具有一定的象征意义。

例如,凤纹代表吉祥、幸福,龙纹代表权力、神秘等。

此外,汉代青铜灯具上还常常铭刻有铭文,记录了制作人、制作年代等重要信息,为研究古代文化提供了重要资料。

4.灯光照明效果良好。

汉代青铜灯具设计注重灯光照明效果,灯具的座部通常设计有燃烧煤油或蜡烛的空间,灯盏则采用镂空设计,使得灯光能够透过灯盏散发出来,照亮周围的环境。

此外,灯具的底部还常常设计有镜面,用来反射灯光,增加照明效果。

这些设计使得汉代青铜灯具不仅具有实用功能,还具有装饰作用。

总结起来,汉代青铜灯具的设计特点主要体现在材质选择丰富多样、造型独特精美、纹饰精细繁复和灯光照明效果良好等方面。

这些设计特点使得汉代青铜灯具成为了当时社会的重要物品,也成为了后世文化艺术的重要遗产。

通过研究汉代青铜灯具的设计特点,我们可以更好地了解古代文化的发展和演变,进一步丰富和深化对中国传统文化的认识。

古代灯具——追寻光明的记忆人类认识和保存火是灯具发明的前提。

黑夜自古以来就不是人类的朋友,它不仅限制了人们的各种活动,也为野兽活动和袭击人类提供了良机。

生活在原始森林中的人类远祖,不知对黑夜又是怎样诅咒的。

数十万年前,随着人类对自然界产生的火的功用的认识不断提高,火不仅成了人们美食熟物的最珍贵的财富,也成了人们用来照明、驱逐黑暗的唯一工具。

又经过漫长岁月的生活实践,为满足照明方式的不同需要,人们逐渐开始有意识地借用一些辅助设备来固定保存一定的火源。

这些用来固定一定火源的辅助设备经过不断地改进和演变,就出现了专用照明的灯具。

灯字探源灯和灯字究竟起源于何时?在考古发掘所见或传世品中,战国以前都还没发现名为灯的实物。

在商代的甲骨文中也未见过灯、烛之类字样。

结合文献来看,西周时在人们日常生活中出现的“烛”,应是最早的照明用器的记载。

文献资料表明,西周时的“烛”是一种由易燃材料制成的火把,没有点燃的火把通称为燋,故可以抱燋。

用于执持的已被点燃的火把称之为烛;放在地上的用来点燃的成堆细草和树枝叫做燎;燎置于门外的称大烛,门内的则称庭燎。

至于贵族家居或民间所用的“烛”是什么样子,限于考古资料限制,现在还不得而知。

从发现和出土的大量战国时期精美灯具来看,在此以前灯具应该有一个逐渐发展的过程。

战国时期虽还没有发现带有铭文款识的,但在《楚辞·招魂》中却有“兰膏明烛,华镫错些”的记载,说明战国时已出现“镫”这个名称了。

在周代,“镫”、“登”通用。

《尔雅·释器》“木豆谓之豆,竹豆谓之豆笾,瓦豆谓之登。

”《礼记·祭统》云:“夫人荐豆执校,执醴授之执镫。

”古人把“镫”称灯,应是字义的假借。

从战国一些铜豆形灯自名为“烛豆”这一现象来看,也证明了灯是由豆演变而来的这一史实。

华灯初现——战国、秦朝灯具从现存战国时期的灯具来看,这一时期的灯具以青铜质为主体。

主要出自河南、河北、四川、山东和北京等地的一些战国中晚期贵族墓中,多为贵族实用器。

夜灯的历史演变过程

一、青铜器灯具

如果要追寻灯的演变历史,可以追溯到战国时期,通过考古的研究发现,在那个时期就有了铜灯具。

那个年代青铜器文化非常流行,在考古发掘中会发现有很多的铜灯具,但是一般情况下只有上层阶级才能够使用。

二、陶器灯具

随着时间的发展到了秦汉时期,这时候有很多的陶器,就产生了一些铜灯具,而且从制作工艺上面来看,也更加美观,造型非常漂亮。

三、两汉灯具

到了魏晋南北朝时期,灯具发展得越来越流行,有很多的造型,比如会结合人物的造型或者动物的造型,而且大规模的生产,而灯具不仅可以用于照明,包括结婚或者祭祀的时候,都是必不可少的用品。

四、瓷器灯具

到了隋唐时期,也是中国发展最鼎盛的时候,有另外瓷器,就引申出了很多的陶瓷灯具,发展比较快速。

五、蜡烛灯具

到了宋元时期,从一些考古发掘的墓葬能够看到,灯的装饰艺术更加漂亮,有各种各样的款式,而且它的烧制技术越来越先进。

六、金属灯具

民清时期也是中国灯具发展最辉煌的时候,不仅在材质上面,包括它的款式上也有了突飞猛进的发展,比如有一些金属的具或者法兰灯具。

七、现代灯具

要说现代灯具就更加丰富了,因为已经通电了,很多灯都是通过电来发亮,技术更加先进,还引发出了很多的智能灯,更加现代化。

以上内容就是我国灯具的发展史,通过这些演变过程,也足以说明我国古文明非常繁荣,包括现在中国发展的速度也非常快,让世界叹为观止。

目录摘要?..... .. ....................... 第一章绪沦??一第一忸灯具研究的历史和现状一束??固的收照车¨著录阶段二建国屙研究的发展阶段第二节研究方法第二章灯具的类型学分析?一第一节器型分析.一像生形铜灯二像物形铜剀第二节年代判断?。

一像生形铜灯一像物彤铜灿第三章灯具的分期演变?.一第一期:战国中晚期一寨代第二艄一汉早期第三】;州汉中期,四第四删:西汉晚删.五第五期:东汉早甜六第六埘:采汉中晚朋七青铜具分删的基本框架?..第四章灯具相关问题研究?.第一节铜缸灯定名和原理研究第二节铜人俑灯的媛属问题研究一当户灯人形铜吊灯第三廿铜”铭文研究一“物勒:名”制度二卉铜灯具的流转方式三锕灯经营方式的变化主释..?参考文献?.附录:铜灯出土一览表致谢.摘要青铜灯具作为青铜实用器之一.在我田野铜器发展史柯重要的地位。

它虽早出现战国早期,并在秦汉时期广为流行。

本文共收集战囤秦汉时期的青铜灯具件.以科学信息比较强的出士灯其为主,传世品为辅。

主要通过考古类型学方法对收集灯具进行型式划分.井根据其形制变化进行分期研究.主要分为六期:战国中晚期一秦代、西汉早期、西汉中期、西汉晚期、尔汉早期、东汉中晚期。

除此之外.本文还对青铜缸灯原理、铜人族届问题以及青铜灯具铭文等相关问题进行了简要研究。

关键词:青铜灯战国秦汉铭文. .. ,,?,,,:?.,,,,:, ,第一章绪论第一节灯具研究的历史和现状自来至今,我们对战国秦汉苛铜灯具的发现和研究,太体:经历丁收集著录和发现研究两个具有学术史意义的变化过程。

前一个历史过程。

可以追述至束代,一直延续到民国时期。

其特征足,以收集到的传世品为主,许多有价值的器物图录和铭刻资料大部见于一些会石学著作.但多数缺乏出土地点,也未进行系统的学术研究。

后一个历史过程,自新中国成立后至今。

其特征是.随着考古工作的全面展开,科学手段获得的青铜灯具超过了传世品,数量规模和研究信息的科学性都得到了大大的加强,以层位学为基础的类型学分析也得到了广泛的运用.从丽使战国秦汉青铜灯具的研究历史远入了一个崭新的阶段。

论述汉代青铜灯具的艺术成就汉代的青铜灯具可谓是古代艺术的一颗璀璨明珠,真是让人赞不绝口。

这些灯具,不仅仅是照明的工具,更是那时人们生活品质的象征。

想象一下,那个时候,夜幕降临,灯光在房间里摇曳,简直像是在演绎一场浪漫的戏剧,气氛美得让人心醉。

汉代的工匠们真是个天才,能把青铜打造成如此美丽的艺术品,真是匠心独运。

咱们得聊聊这些灯具的造型,简直各式各样,玲琅满目。

像那种高挑的灯具,外形优雅,仿佛一位穿着华丽服装的贵妇人,气质非凡。

而有些灯具则更显古朴,像是沧桑的老者,诉说着历史的故事。

雕刻的花纹也是一绝,有的像是盛开的花朵,鲜活灵动,有的则是缠绕的龙凤,气势磅礴,简直是华丽到让人眼花缭乱。

不仅仅是外形,汉代灯具的实用性也没得说。

那些灯具的设计,简直是为了解决当时的实际需求而生的。

比如,能够调节灯光的亮度,随心所欲,真是让人倍感贴心。

灯具的底部一般设计得稳稳当当,别担心它会晃动,使用起来特别放心,真是“细节决定成败”呀。

再说说材料,青铜可是相当珍贵的东西。

在那个物质匮乏的年代,能用青铜制作灯具,绝对是身份的象征。

灯具上镶嵌的各种宝石,那简直就是给灯具加了个“奢华”的标签,让人一看就觉得这不是普通的东西。

光是想想,那闪烁的光芒在夜晚的环境中,宛如繁星点点,令人心生向往。

汉代的灯具不仅在设计和材质上精致,工艺上也是一绝。

打磨、雕刻、镶嵌,每一个环节都体现了工匠们的高超技艺。

你想想,那时候的工匠,得有多大的耐心和技巧,才能把冰冷的金属变成如此温暖的艺术品,真的是让人由衷敬佩。

要知道,这可不是现在的机器能轻易做到的,得凭着一双巧手和满腔热情。

这些青铜灯具在历史的长河中,也见证了社会的变迁。

它们不仅是家庭的照明工具,还被用在宗教祭祀、庆典仪式中,地位相当重要。

每当重要的节日来临,灯光照耀着大街小巷,仿佛是在向所有人传递着喜庆和温暖的氛围。

就像现代的烟花,点亮夜空一样,汉代的灯具也在点亮人们的心灵,传递着希望。

青铜灯具不仅在国内受欢迎,还吸引了外族的目光。

【详解】古代灯具——追寻光明的记忆人类认识和保存火是灯具发明的前提。

黑夜自古以来就不是人类的朋友,它不仅限制了人们的各种活动,也为野兽活动和袭击人类提供了良机。

生活在原始森林中的人类远祖,不知对黑夜又是怎样诅咒的。

数十万年前,随着人类对自然界产生的火的功用的认识不断提高,火不仅成了人们美食熟物的最珍贵的财富,也成了人们用来照明、驱逐黑暗的唯一工具。

又经过漫长岁月的生活实践,为满足照明方式的不同需要,人们逐渐开始有意识地借用一些辅助设备来固定保存一定的火源。

这些用来固定一定火源的辅助设备经过不断地改进和演变,就出现了专用照明的灯具。

灯字探源灯和灯字究竟起源于何时?在考古发掘所见或传世品中,战国以前都还没发现名为灯的实物。

在商代的甲骨文中也未见过灯、烛之类字样。

结合文献来看,西周时在人们日常生活中出现的“烛”,应是最早的照明用器的记载。

文献资料表明,西周时的“烛”是一种由易燃材料制成的火把,没有点燃的火把通称为燋,故可以抱燋。

用于执持的已被点燃的火把称之为烛;放在地上的用来点燃的成堆细草和树枝叫做燎;燎置于门外的称大烛,门内的则称庭燎。

至于贵族家居或民间所用的“烛”是什么样子,限于考古资料限制,现在还不得而知。

从发现和出土的大量战国时期精美灯具来看,在此以前灯具应该有一个逐渐发展的过程。

战国时期虽还没有发现带有铭文款识的,但在《楚辞·招魂》中却有“兰膏明烛,华镫错些”的记载,说明战国时已出现“镫”这个名称了。

在周代,“镫”、“登”通用。

《尔雅·释器》“木豆谓之豆,竹豆谓之豆笾,瓦豆谓之登。

”《礼记·祭统》云:“夫人荐豆执校,执醴授之执镫。

”古人把“镫”称灯,应是字义的假借。

从战国一些铜豆形灯自名为“烛豆”这一现象来看,也证明了灯是由豆演变而来的这一史实。

华灯初现——战国、秦朝灯具从现存战国时期的灯具来看,这一时期的灯具以青铜质为主体。

主要出自河南、河北、四川、山东和北京等地的一些战国中晚期贵族墓中,多为贵族实用器。

雁来去、定时守信:2000年前秦汉贵族流行的雁足灯2007年纽约大都会艺术博物馆举办的“中国秦汉文明特展”非常火爆,历经四个月,吸引了北美地区35万人前来观展,其中一组特别的秦汉时期的铜鎏金灯引起了西方参观者的浓厚兴趣。

西汉各种造型铜鎏金灯雁足灯这组灯的仿生铜灯造型可爱、做工精良,有人物灯、鹿灯、羊灯等。

其中有一雁爪造型的灯,比较特立独行,引起许多人驻足参观。

这个造型奇巧、古朴的汉代铜灯,有个好听的名字叫“雁足灯”,灯是青铜灯具的一种独特类型。

灯柱呈雁足状,上有一圆形灯盘可容纳灯油,始见于春秋战国,流行于秦汉时期,从目前考古发现来看,汉代诸侯王墓中出土青铜雁足灯最多,在河南、江苏、河北、陕西等地均有发现,其中部分刻有铭文。

煜守丹阳日,苏氏者出古物,有铜鴈足镫(雁足灯),制作精巧雁足灯从产地、质地到制作,无一不显露精巧精致,使用到汉代末期不明原因绝迹于世,直到后来宋代摹古之风兴起,又被欧阳修、黄庭坚等大家发现后极力推崇,对它赞叹不已。

黄庭坚说:“ 雁足灯, 汉宣帝上林中灯, 制度极佳。

” 欧阳修在《前汉雁足灯铭》也有记录说:“煜守丹阳日,苏氏者出古物,有铜鴈足镫(雁足灯),制作精巧”1970年出土于陕西宝鸡市陈仓公社的六甲村汉墓出土一雁足灯:通高14.3厘米,重0.898千克。

灯盘为圆环形内有凹槽,盘径11.9厘米,槽平底较浅。

灯盘内圈中空,凹槽用来盛放动物油脂的燃料,内有三个锥形烛柱,可同时点燃。

因动物油脂在古代也是稀缺品、不易获取,此灯设计的环状凹槽形就是为了把油脂集中起来燃烧,避免浪费。

凹槽用来盛放动物油脂的燃料,内有三个锥形烛柱,可同时点燃。

造型逼真的雁腿形柄在右侧有力的支撑住灯盘,足蹼刻画细致逼真的雁足三趾向前立于灯座上。

从目前的已知考古出土的雁足灯情况来看,出土的灯高度多在14-35厘米之间,专家推测雁的短足高度正适合了放置在几案等物品上。

雁腿柄既是灯支架又可作为手持的灯把,是个既美观又非常实用的设计模式,使用者可以根据自己的需求调节灯的亮度,也可以在案几上随意移动。

汉代铜灯的种类前言汉代是中国历史上一个非常重要的时期,也是中国铜灯制作的鼎盛时期。

汉代铜灯以其精美的外观和精湛的工艺而闻名于世。

本文将详细介绍汉代铜灯的种类,包括常见的三足铜灯、双龙铜灯、守灯和穿灯等。

三足铜灯三足铜灯是汉代常见的一种铜灯,其形状独特、美观大方。

三足铜灯通常由三个融铜制成的足支撑,底部有一座铜灯台。

灯台上铸有各种花纹,如云头、花鸟、神兽等,精细程度令人叹为观止。

灯台中央装有灯泡,通过底座上的开关来控制灯光的亮度。

三足铜灯不仅具有实用价值,也是一件很好的工艺品,广受收藏家的喜爱。

三足铜灯的起源三足铜灯起源于汉代初期,当时的中国社会正处于繁荣昌盛的发展阶段。

汉代统治者注重文化艺术的发展,铜灯制作技术也得到了极大的进步。

三足铜灯首先在宫廷中流行开来,后来逐渐普及到寺庙、贵族家庭以及一些富有的商人家中。

三足铜灯的特点三足铜灯的特点是造型独特、工艺精湛,每一件铜灯都经过精心的设计和制作。

它通常由铜材料制成,金属表面经过精细打磨和抛光,呈现出光滑、亮丽的外观。

三足铜灯的灯泡通常是用蜡烛或油来点燃,照明效果非常好。

在古代,三足铜灯是人们生活中不可或缺的照明工具,也是一种彰显社会地位和财富的象征。

双龙铜灯双龙铜灯是汉代铜灯中的一种奇特灯具,其造型独特,具有浓厚的神秘色彩。

双龙铜灯是由两条盘龙形成的一对铜灯,形式各异,栩栩如生。

灯身上雕有精美的花纹,如云纹、凤纹和龙纹等,展现了汉代工艺品的高超水平。

双龙铜灯的灯泡通常用蜡烛来点燃,灯光透过铜灯的小孔洞,映照出幽暗的光影效果。

双龙铜灯的象征意义双龙铜灯在汉代被广泛应用于宫廷和贵族家庭,其具有辟邪避凶的象征意义。

龙在中国文化中具有神圣和吉祥的象征意义,被视为神兽。

双龙铜灯的灯光能够驱散黑暗,带来光明和希望。

因此,人们相信摆放双龙铜灯可以驱鬼避邪、招财纳福。

守灯守灯是汉代一种特殊的铜灯,不同于普通的照明功能,它更多的是具有观赏和装饰性质。

守灯比一般的铜灯更小巧精致,外观上常常雕刻有精美的图案,如花鸟、人物等。