中国历史纪年方法.

- 格式:pdf

- 大小:2.55 MB

- 文档页数:17

中国历代纪年方法

中国历代纪年方法有很多种,主要包括以下几种:

1.公元纪年法:这是我国今天采用、也是世界上通用的纪念方法。

2.干支纪年法:干支纪年是我国古代最基本的纪年方式之一。

自东汉光武帝建武三十年(公元54年)开始干支正式用于纪年。

3.年号纪年法:我国古代最初是按照君王即位的年次纪年,如周宣王元年(公元前827年)等等。

4.民国纪年法:1912年中华民族成立后,定1912年为民国年号。

从此又有了民国纪年法。

5.生肖纪年法:十二生肖之说起于东汉,汉前未见记载。

生肖可以用来推算一个人的年龄、出生的年份,历史上也使用过生肖

纪年法,如元代就有“泰定鼠儿年”(泰定是元泰定帝的年号,鼠儿年即甲子,为公元1324年)的记载。

6.星岁纪年法:战国时代,天文占星家根据天象纪年,有所谓星岁纪年法。

星指岁星(即“木星”),岁指太岁(古代天文

占星家设想出的假岁星,又叫岁阴、太阴)。

故有岁星纪年法和太岁纪年法。

古代常用的四种纪年法

古代常用的四种纪年法是:灵芝纪年法、紫府纪年法、孔子纪年

法和元嘉纪年法。

1、灵芝纪年法:是周代的一种时间统计方法,它的出发点是“万

物之始以灵芝孕生”,以此为依据,将一年划分成十二个月,每月有

三十日,因此一年为三百六十日。

它以灵芝的升降为依据,划分为冬至、小寒、大寒、立春、雨水、惊蛰、春分、清明、谷雨、立夏、小满、大满12个节气,然后统计时间,纪年这一法,一直延续到了汉代,甚至到了隋代都在使用。

2、紫府纪年法:是先秦时期的一种纪年法,它以紫府为起点,以

春分,夏至,秋分,冬至四端的节气作为今年的开始,纪年这一法用

的也挺多,出现在《史记》、《春秋》里多次,甚至汉代仰太郎时期

也有使用的记录。

3、孔子纪年法:是孔子为了记录历史建立的一种纪年方法,就是

以孔子诞生曰为一年的起点,然后以后每一年都根据孔子去世曰来累加,比如说孔子去世曰是公元前5,那么公元前4就是孔子诞生曰,到

公元前1就是孔子去世曰,这一法也一直延续到了汉代,曹植用这个

纪年法来记载他的传记《曹植传》。

4、元嘉纪年法:是汉代所确立的纪年法,它以建元年为一年的纪元,以后每一年都根据建元年来累加,比如说建元公元前1年,以后

就是公元前,以后每一年都是+1,到公元后也是+1,这就是元嘉纪年法,它在唐代出现,并在宋明元代大行其道,可以说是漫长的时间里

一直经久不衰的纪年法,直到明代都在使用。

古代常用的四种纪年法

古代纪年法是指古代人们为了对历史时间事件进行编排,用一定

的计算方式来命名各个纪元,以便便于记忆和传承。

中国古代纪年法

大体分为以下四种:

1. 秦始皇纪元:秦始皇即项羽,他在公元前221年统一中国,之

后开始应用以自己名字作为纪年法的秦始皇纪元,根据“汉成帝元始

三年”纪年,算起公元前221年,这也是中国历史上唯一一次把一个

朝代的统治者名字用来作为纪年法的示例。

2. 天文纪年:这一纪年法以天文历数来作为计算年份的基准,相

信是古代最早使用的一种纪年法,唐朝以后,太历一般用作散文诗歌、正式文献记载当时历代帝王的年号,以及政事文书使用,一直沿用至

清末。

3. 郑和纪元:中国大明郑和七下西洋,一般以公元1405年郑和

出发海上丝绸之路为开始,称郑和纪元,持续到郑和死亡时间作为终点,一般将其定义为公元1435年。

4. 立春纪年:立春纪年是以立春第一日为一年的春秋节气,是中

国古代最为常用的一种纪年法,一般在农历正月初一之前的一日为立春,从这一天记载了发生的时间,立春作为元旦纪年,以立春纪元纪

年的历史年份,从汉朝时期一直沿用到清朝时期。

中国古代的三种纪年法

中国古代有三种主要的纪年法,它们分别是:

公元纪年法:公元纪年法是以西方公元纪年为基准的一种纪年方法。

公元纪年法最早在唐朝开始使用,后来逐渐普及,并成为现代中国主要使用的纪年方式。

皇纪:皇纪是以中国古代君主的即位年作为起点的纪年法。

各个朝代的君主即位年份作为纪年的起点,例如汉朝的建元、元朝的至元等。

皇纪的使用主要局限于各个朝代的历史记载和公文文件中。

太岁纪年法:太岁纪年法是根据农历中的太岁星宿运行周期来进行纪年的一种方法。

太岁是十二生肖中的一种,每个太岁的运行周期为十二年,每年都与一个生肖相对应。

太岁纪年法主要在民间使用,通常用于年龄的计算和庆祝节日。

这些古代纪年法在中国历史上有着不同的应用范围和历史意义,每一种纪年法都有其独特的方式和背后的文化含义。

现代中国主要使用公元纪年法,但传统的皇纪和太岁纪年法在一些特定的场合和民间仍然有所应用和传承。

1 / 1。

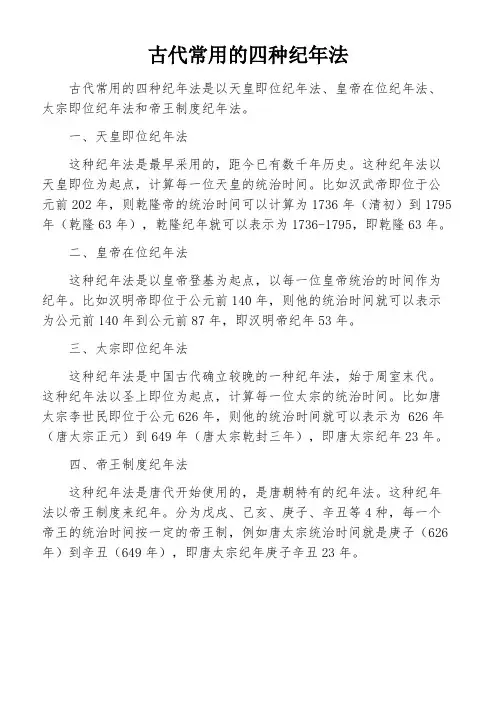

古代常用的四种纪年法

古代常用的四种纪年法是以天皇即位纪年法、皇帝在位纪年法、太宗即位纪年法和帝王制度纪年法。

一、天皇即位纪年法

这种纪年法是最早采用的,距今已有数千年历史。

这种纪年法以天皇即位为起点,计算每一位天皇的统治时间。

比如汉武帝即位于公元前202年,则乾隆帝的统治时间可以计算为1736年(清初)到1795年(乾隆63年),乾隆纪年就可以表示为1736-1795,即乾隆63年。

二、皇帝在位纪年法

这种纪年法是以皇帝登基为起点,以每一位皇帝统治的时间作为纪年。

比如汉明帝即位于公元前140年,则他的统治时间就可以表示为公元前140年到公元前87年,即汉明帝纪年53年。

三、太宗即位纪年法

这种纪年法是中国古代确立较晚的一种纪年法,始于周室末代。

这种纪年法以圣上即位为起点,计算每一位太宗的统治时间。

比如唐太宗李世民即位于公元626年,则他的统治时间就可以表示为 626年(唐太宗正元)到649年(唐太宗乾封三年),即唐太宗纪年23年。

四、帝王制度纪年法

这种纪年法是唐代开始使用的,是唐朝特有的纪年法。

这种纪年法以帝王制度来纪年。

分为戊戌、己亥、庚子、辛丑等4种,每一个帝王的统治时间按一定的帝王制,例如唐太宗统治时间就是庚子(626年)到辛丑(649年),即唐太宗纪年庚子辛丑23年。

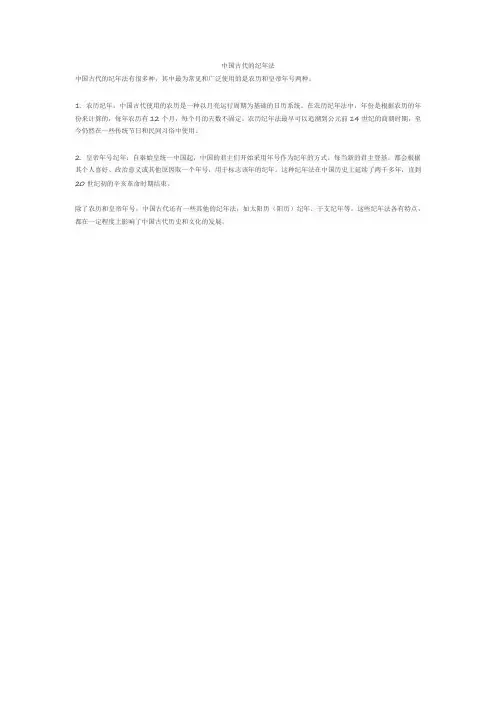

中国古代的纪年法

中国古代的纪年法有很多种,其中最为常见和广泛使用的是农历和皇帝年号两种。

1. 农历纪年:中国古代使用的农历是一种以月亮运行周期为基础的日历系统。

在农历纪年法中,年份是根据农历的年份来计算的,每年农历有12个月,每个月的天数不固定。

农历纪年法最早可以追溯到公元前14世纪的商朝时期,至今仍然在一些传统节日和民间习俗中使用。

2. 皇帝年号纪年:自秦始皇统一中国起,中国的君主们开始采用年号作为纪年的方式。

每当新的君主登基,都会根据其个人喜好、政治意义或其他原因取一个年号,用于标志该年的纪年。

这种纪年法在中国历史上延续了两千多年,直到20世纪初的辛亥革命时期结束。

除了农历和皇帝年号,中国古代还有一些其他的纪年法,如太阳历(阳历)纪年、干支纪年等。

这些纪年法各有特点,都在一定程度上影响了中国古代历史和文化的发展。

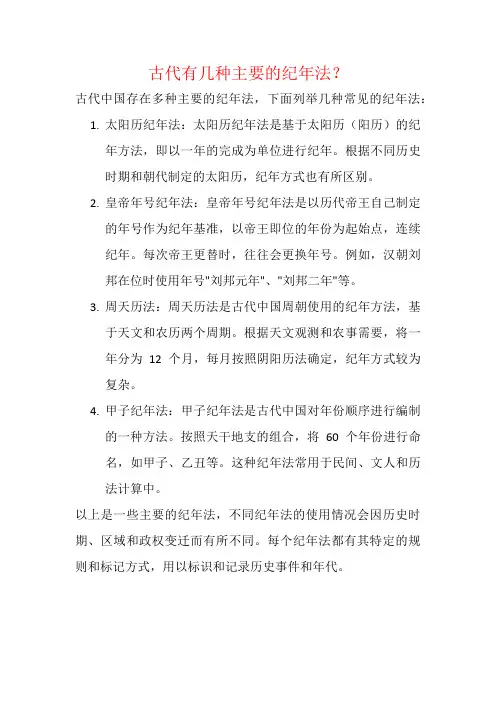

古代有几种主要的纪年法?

古代中国存在多种主要的纪年法,下面列举几种常见的纪年法:

1.太阳历纪年法:太阳历纪年法是基于太阳历(阳历)的纪

年方法,即以一年的完成为单位进行纪年。

根据不同历史

时期和朝代制定的太阳历,纪年方式也有所区别。

2.皇帝年号纪年法:皇帝年号纪年法是以历代帝王自己制定

的年号作为纪年基准,以帝王即位的年份为起始点,连续

纪年。

每次帝王更替时,往往会更换年号。

例如,汉朝刘

邦在位时使用年号"刘邦元年"、"刘邦二年"等。

3.周天历法:周天历法是古代中国周朝使用的纪年方法,基

于天文和农历两个周期。

根据天文观测和农事需要,将一

年分为12个月,每月按照阴阳历法确定,纪年方式较为

复杂。

4.甲子纪年法:甲子纪年法是古代中国对年份顺序进行编制

的一种方法。

按照天干地支的组合,将60个年份进行命

名,如甲子、乙丑等。

这种纪年法常用于民间、文人和历

法计算中。

以上是一些主要的纪年法,不同纪年法的使用情况会因历史时期、区域和政权变迁而有所不同。

每个纪年法都有其特定的规则和标记方式,用以标识和记录历史事件和年代。

中国古代的三种纪年法

中国古代有许多精确的纪年法,其中最为常用的三种是:黄帝纪年、夏历和农历。

1. 黄帝纪年

黄帝纪年是中国最早的纪年法,起源于上古时代的黄帝时期。

根据传说,黄帝是中华民族的祖先,他统一了中国北方的部落,并建立了崇高的地位。

这种纪年法以黄帝的在位年数为基准,用于确定历史事件发生的时间。

2. 夏历

夏历是中国古代最早使用的日历系统,据传是由大禹(夏朝的开国君主)创立。

夏历采用以太阳周年运行周期为基础,用365天为一年。

夏历系统对中国古代的农事、农时等有着重要的指导作用,也被后来的朝代所采纳。

3. 农历

农历,又被称为阴历或旧历,是中国古代最为广泛使用的传统日历系统。

农历是以月亮的运行周期为基础,每个月份约为29.5天,一年共有12个月。

农历起源于古代农耕社会,主要用于农事、宗教节日等的安排,对中国人的生活和文化产生了深远的影响。

这三种纪年法在中国古代的历史研究和文化传承中都扮演着重要的角色。

它们不仅记录了历史事件的发生时间,还反映了古代中国人民对天文、地理、农事等方面的观察和认识。

如今,尽管现代公历已经成为中国的主要纪年方式,但这些古老的纪年法仍然被用于农历年、传统节日等重要的文化活动中。

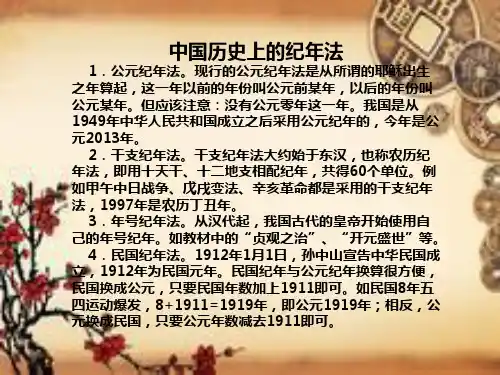

中国历史上的几种纪年法历史学科的最大特点在于它的时序性,没有时间作维度就无法对历史作准确记载,因此记时间的方式对历史的记录相当重要。

中学七年年级岳麓版历史教材第五课介绍了今天世界大多数国家利用的源自于西方的“公元纪年法”(又叫西元纪年法)。

作为有四五千年悠长文明的中国,历史上曾经使用过量种纪年方法,本文就五种常见纪年法向大家作简介。

一、干支纪年干支纪年是我国此刻仍然利用的一种古老的纪年方式。

干即天干,指“甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸”十个汉字符号。

支即地支,指“子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥”十二个汉字符号,在风俗中十二地支和十二生肖一一相对应。

将十天干和十二地支依照顺序组合起来。

如甲子、乙丑、丙寅、丁卯等,就取得六十个新的符号,称六十干支。

干支听说出自黄帝时期的大挠氏,唐朝刘恕在《通鉴外纪》中引古书说:“(黄帝)其师大挠,始作甲子。

”大挠作甲子虽是传说,但从商朝的王名字叫天乙(即商汤),盘庚,武丁,受辛(即纣王)等来看,干支的来历必早于商朝,即在三千六百年之前便已出现了。

商周时期,干支仅是用来纪日的,如《左传·肴之战》就有“夏四月辛巳,败秦军于肴”的记载。

干支用来纪年萌芽于西汉,始行于王莽,通行于东汉后期。

东汉章帝元和二年(公元85年),朝廷下令在全国推行干支纪年。

后来,又发展到用来纪月、纪时。

民间所谓生辰八字即是指人诞生的时间,即年、月、日、时,用干支别离来表示。

如公元2021年10月16日(农历九月二十)中午12时,用干支来表示就是辛卯年、戊戌月、甲辰日、庚午时。

固然,影响最大的仍是用来纪年。

中国近代史还常常利用干支纪年来表示重大历史事件,如“甲午战争”、“戊戌变法”、“辛丑条约”、“辛亥革命”等。

干支纪年的不足的地方在于只用六十个符号,周而复始,循环不已,这样,就有重复。

如2021年是辛卯年,1951年也是辛卯年,二千年来就有三十多个辛卯年,容易造成混淆,后来干支纪年常与年号纪年并用。

中国古代纪年的主要方法1. 皇帝纪年法:该方法主要采用在位皇帝的年号作为纪年标志。

每位皇帝即位后,会改元设立新的年号,作为其统治年份的标记。

这种纪年法在中国历史上使用了很长时间,具有一定的规律和连续性。

2. 太平历:太平历是儒家学派提出的一种纪年方法,最早出现在汉代。

根据太平历,每个朝代都以相对于前朝的修正年数来进行纪年。

这种方法主要用于儒家经典和历史著作中,用于统一不同朝代的年份。

3. 公元纪年法:公元纪年是基于基督教传入中国后采用的纪年方法,即使用公元前和公元后来标记年份。

这种纪年法在西方广泛使用,并在中国的一些场合也用得较多。

4. 十天干纪年法:十天干纪年法根据农历的天干地支纪年的原则,循环纪年。

天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

该方法常用于记录农历的年份。

5. 十二生肖纪年法:十二生肖纪年法是根据中国的农历和十二地支纪年的原则,循环纪年。

十二生肖分别是鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪。

每年对应一个生肖,这种方法常用于农历的年份记录。

6. 双历纪年法:双历纪年法是指同时使用农历和公历来标记年份。

在中国,公历常用于公共活动和国际交往,而农历则在中国传统文化和农业生产中使用较多。

因此,有时将两种历法的年份同时标记,以便更好地满足不同的需求。

,每种方法都有自己的特点和用途。

这些纪年方法相互补充,共同构成了中国历史的年份体系。

在历史研究、文化传承以及社会活动中,纪年方法扮演着重要的角色,帮助我们更好地理解和记录中国的过去。

古代常用的四种纪年法

古代常用的四种纪年法是:编年史法、元年史法、神灵纪年法和

日新纪年法。

一、编年史法:又称“秦年史书”,是古代中国最为普遍采用的

纪年法。

它将历史按照君主历任的先后顺序分成一个又一个的时期,

每一个时期以该时期的君主为起点,分别以阳历为基准,以某个特定

时间点(如此君即位/死亡/迁都等)为0年,然后开始计算编年史法,每经过一年,以此君的年号+1,成为当年的年号。

它具有传承古老,

记录历史明确的优点。

二、元年史法:是指以元年作为计算起始点,根据公元纪年,一

直连续计算到现在的纪年法,比如汉朝“元年”从公元前202年开始,汉武帝即位的那一年就是汉朝元年,故到现在汉朝已有2118年之久了。

它与编年史法不同的是,它经常会出现朝代之间出现“拉锯”的现象,比如太平天国,太平天国时期也是使用元年史法。

三、神灵纪年法:是指以天王或者神灵的年号作为纪年标准,如

留神令(也叫神令)就是以神武帝纪年为基准,自神武帝即天命之始起,计算到现在的纪年法。

神灵纪年法在中国传统文化中的年号观念

较为重要,在早期的民间尤其有浓厚的宗教和神话色彩。

最后一种是日新纪年法,也叫“纪元”。

它在中国古代可以追溯

到西汉时期,开始以某种特定的日期作为“元年”,以此以后每一年

经过365.24天,就会普遍延伸出一个新的年号来,以此类推,每当满

一个“纪”,就会又以此日子为“元年”,如此往复运算,逐渐形成

日新纪年法。

它对历史的记录比较准确,也比较方便,一般古代文献

中均有所提及。

中国历史上的几种纪年法中国古代有许多纪年法供我们按年份衡量历史事件之间的关系,下面列举几种常用的纪年法:一、以诸侯国为纪年法。

这种纪年法最早出现在商朝时期,据记载于《左传》。

用这种纪年法时,以诸侯国的第一任君主即为元年,其余的每一代君主的统治年号依次累加。

举例说明,商始王(出生于唐宁地区)是商朝第一任君主,故以他统治的年号称商始元年,第二任君主乙丑,其统治年号称乙丑元年,以此类推,可以表示出历史上每一代君主掌握朝政的法定时间。

二、以周元皇帝纪元法。

最早可以追溯至商朝时期,据《左传》记载,商汤便以周宣王为元年,以此类推,在商朝,这种纪年法被形成为整体,后来因周家在中国历史上的统治时间更长,这种纪年法也变得更加重要,又称神武纪元,以周宣王统治的元年,即那一年中国历史开始。

三、以月首日为元年法。

这种纪年法最早出现在春秋时期,由春秋公子季桓约立。

该法以十二月的月首日,即称为“闰元”为元年,每月的12号,也就是说每月都有一个元年,按月来编号,以此表示历史上的每一年。

春秋时曾尝试用以春季第一天曰立春月为元年,这种纪年法又被称为春秋无盐法,它也出现在战国后期,至汉朝时期也得到应用。

四、以元年法。

这是中国近代历史中出现的计算历史时间最重要的纪年法,由北宋诸葛亮创立。

建立在满洲蒙古末代伯克衰台大元,以其改元通用,历史上常用的按民国、共和国以及全世界的纪年法,都是以元年为基础的。

以满洲伯克衰台改元通用,称元年,次年依旧用元,每增一年加”年“,例如满洲大元正月初一。

此为元年,次年乃为元二年等。

五、以皇帝统治纪元法。

这是中国古代最为常用的纪年法,古代士人们以诸侯国发展至封建王朝,天子的统治时代从哪一年起,就以那一年的年号为元年,每任一代皇帝的改元及其年号构成一个紧密的系统,这种纪年法就是主要以天子的统治年号为根据的纪年法,也是中国古代最主要的纪年法,一直沿用至清朝灭亡。

中国历史年份的算法有哪些中国历史悠久,由于历史记录的不完整和风雨侵蚀,有些年份未被准确记载。

同时,由于不同朝代的历法和记录方式不同,有些年份存在疑惑或者争议。

在这篇文章中,我们将探讨中国历史年份的算法。

一、干支纪年法干支纪年法是中国历史上使用较广的算法之一。

按照干支纪年法,每60年为一个甲子周期,将天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)组合起来,共同构成一个年份。

这种算法至今仍在中国传统文化和农历中广泛使用。

二、黄历纪年法黄历纪年法是中国传统农历日历中使用的一种算法,最早的黄历纪年法是阴阳历。

根据这种算法,一年分为12个月,每月以新月开始,共有353-355天。

根据年份的差异,有些年份甚至会有13个月。

尽管现代社会已经使用阳历,但是黄历仍然是中国人在日常生活中使用较广泛的农历日历。

三、皇纲历皇纲历是中国古代官方历法,由皇帝掌管,设置官署公布。

在历史上的皇纲历中,一年分为24个节气和11个月,每月有30天,这种算法相当于每年354天。

当时的皇纲历在后世也得到了一些发展,例如嘉庆皇帝时代,为了给皇帝过生日而推迟了一个月。

四、夏历夏历是古代中国的一个历法,据书籍记载,夏历由尧帝制定。

夏历一年分为12个月,每月30天,总共360天。

夏历主要在商朝和西周时期被使用,后来逐渐被万年历和阴阳历所替代。

五、满洲历法清朝时期,满洲历法被推广使用,它是满洲文化和中国文化相互融合的产物。

满洲历法根据太阳运行周期制定,一年共分12个月,但是月份的名称与其他历法中略有不同。

满洲历法也曾在朝鲜半岛和蒙古地区得到了应用。

通过这篇文章的介绍,我们可以看出,中国历史年份的算法非常丰富多彩,其中干支纪年法和黄历纪年法是最为常用的。

这些历法都有其独特的发展历程和文化背景,展示了中国古代人民的智慧和文化底蕴,也为后人留下了宝贵的历史遗产。

历史上几种常用纪年法(中国文化常识之一)一公元纪年法公元纪年,也称公历纪年,或基督纪年。

它以相传的耶稣基督诞生年即公元元年作为历史算起,在中国这一年正好是西汉平帝元始元年。

以这一年为界,在此以前的时间称公元前多少年,在此以后的时间和公元多少年,或直接称XX年(注意,不能写成公元后XX年)。

这就是公元纪年法。

我国从1949年起开始采用公元纪年,现在的教材实际上也是把各种纪年方法换算成公元纪年来表达历史时间的,因此,公元纪年是学生必须掌握的一种纪年方法。

与公元纪年相关的两个概念是“世纪”和“年代”。

每一个世纪为100年,从理论上讲,公元1年~公元100年为一世纪,公元101年~公元200年为第二世纪,…….,以此类推,但是按照习惯的用法,人们常把某个100年的最后一年作为下个世纪之首,如公元100年,人们并不把它作为一世纪的最后一年,而是把它作为二世纪的最初一年。

这样公元一世纪中剩下99年,变成公元1年~99年,以后的每一个世纪仍是100年,即二世纪变成公元100年~199年,三世纪变成200年~299年,……..。

公元前的世纪推算以此同理,所不同者,只是每一个世纪的推算要从绝对值大的年代向绝对值小的年代顺序进行,如公元前一世纪的为公元前99年到公元前1年。

判定某一年在哪个世纪时,可以用一个简单的方法,即如果这个年份是两位数,即在1~99年间,那么这一年肯定是在公元一世纪里,如果这一年是三位数即在100~999年之间,那么把这一年的第一位数加上1,就可得到这一年所在的世纪。

例如公元618年,第一位数为6,6+1=7,所以这一年是在公元7世纪里。

如果这一年是四位数,即在1000以上,那么就以这一年的前两位数加上1,就可得到所在的世纪了。

如1840年,前两位数为18,18+1=19,所以这一年在公元19世纪内。

公历的一个世纪中,又分为早期,中期,晚期,或前半期后半期等。

早期,一般是一个世纪的前30年;中期,指一个世纪的中间50年。

中国古代各种纪年法

中国古代有多种纪年法,以下是其中一些常见的纪年法:

1. 干支纪年法:干支纪年法是中国古代最常用的纪年法之一,它以天干和地支组合而成的六十个干支纪年单位为基础,依次循环纪年。

天干包括甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸,地支包括子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

2. 年号纪年法:年号纪年法是中国古代皇帝在位期间所使用的纪年方法。

每个皇帝登基后都会制定一个年号,用来表示其在位期间的时间。

例如,唐太宗的年号为“贞观”,明太祖的年号为“洪武”。

3. 星岁纪年法:星岁纪年法又称岁星纪年法,是以木星在天体中的运行位置来纪年的方法。

木星围绕太阳公转的周期约为12 年,因此星岁纪年法以12 年为一个周期。

4. 生肖纪年法:生肖纪年法是以十二生肖来纪年的方法。

十二生肖依次为鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪,每个生肖代表一年。

5. 朝代纪年法:朝代纪年法是以历史上的朝代名称来纪年的方法。

例如,汉朝的纪年可以用“汉初”、“汉武帝时期”等来表示。

这些纪年法在不同的历史时期和文化背景下使用,反映了中国古代丰富多样的时间观念和历史记录方式。