几种常用潜流人工湿地剖面图

- 格式:pptx

- 大小:2.64 MB

- 文档页数:4

潜流人工湿地

潜流人工湿地是一种模拟自然湿地水处理系统的人工处理

设施。

它通过引导废水在湿地中潜流而进行处理,利用湿

地中的湿地植物、微生物等生物群落,以及湿地的物理、

化学、生物过程,去除水中的悬浮物、有机物、氮、磷等

污染物质。

潜流人工湿地可以有效地净化废水,改善水质,同时还具有景观美化、保护生物多样性等额外功能。

潜流人工湿地通常由多个不同功能区域组成,包括进水区、湿地中心区和出水区等。

进水区是废水进入潜流人工湿地

的区域,经过初步的沉淀和过滤,去除较大的悬浮物质。

湿地中心区是废水的主要处理区域,包括沉水植物带、气

孔植物带等,利用湿地植物的根系、叶片和微生物降解废

水中的有机物和营养物质。

出水区是废水净化后的区域,

通过进一步的沉淀和吸附等过程,去除废水中余下的悬浮

物质和去除残余污染物。

潜流人工湿地具有处理效果好、运维成本低、适应性强等

优点,因此在城市污水处理、农村污水治理、景观建设等

领域得到广泛应用。

它不仅能够净化废水,还可以增加湿

地生态系统的质量和稳定性,提供生态服务功能,促进环境可持续发展。

人工湿地集配水布置方式目录引言 (3)1表面流湿地的集布水方式 (3)1.1 布水方式 (3)1.2 配水结构 (4)1.3 集水结构 (6)2 水平潜流人工湿地的集配水 (8)2.1 配水方式 (8)2.2 集水方式 (9)3 垂直潜流人工湿地的集配水 (10)引言人工湿地作为一种新型生态污水处理技术,在适应污水处理小型化、多元化的发展趋势方面,具有独特的优势,人工湿地布、集水多孔管孔径大小、布设的疏密程度以及配水方式等水力条件直接影响着污染物与基质、微生物接触的有效性、系统内的溶解氧分布和缺氧程度,也影响着湿地基质的物理化学特性,从而影响微生物的多样性、活性,影响植物的生长、污染物的沉积、微生物转化、植物吸收及基质的吸附过程。

另外布水不均匀也是导致湿地床堵塞发生的根本原因。

当湿地床发生堵塞后,填料层的渗透系数会急剧下降,过水能力也随之降低,湿地进水会直接淤积在填料层表面,恶化运行环境,涌水还会阻隔氧气向填料层内扩散,降低污染物的去除效果。

因此人工湿地的布水方式对于人工湿地的高效运作具有至关重要的作用。

图1-1 人工湿地布水/集水系统1表面流湿地的集布水方式1.1 布水方式表流人工湿地,与自然湿地最为接近,污水在湿地表面流动,水位较浅,多在0.1-0.9 m之间。

表面流人工湿地处理系统在运行过程中可能出现的最大问题是“沟流”,这会降低湿地的有效处理面积。

通过控制底面平整性及植物密度可以防治布水不均,因此对原有的沟渠、道路围堰进行平整可以减少短流。

同时,也可以采用类似折板的围堰或横向的深水沟进行重新布水,以达到均匀布水的目的。

表面流湿地中的这些横沟可以使水流横向通畅流动,并保持恒定水头,增加停留时间,提高面积效率。

下图为不同进出水方式下的布水效果:a)最不利情况(短流)b)不利情况(存在死角)c)布水较好d)布水好(布水横沟)图1-2 表面流人工湿地不同进出水方式下的布水效果1.2 配水结构布水管渠是向人工湿地中输送污水的装置,布水时应尽量均匀,并可用于调控污水流量,人工湿地的一般进水方式可分为单点布水、多点布水和溢流进水等,若人工湿地进水区较狭窄或湿地呈狭长形(长宽比很大),可采用单点进水,如果进水区较宽,则宜采用多点进水。

人工湿地1人工湿地概念及其开展一、人工湿地的概念人工湿地是人们有目的地建立一种与天然湿地相似的人工生态系统,水特征为水饱和或淹水状态,植物是具有耐湿或水生植物,土为水成土。

人工湿地有狭义和广义两种概念。

根据?湿地公约?,广义的人工湿地包括:①养殖池塘;②池塘:小水塘、灌溉池塘,面积<8hm2;③灌溉土地:灌渠、水稻田;④季节性泛滥的农田:湿草地、牧场;⑤盐业用地:盐生洼地、盐田等;⑥蓄水用地:水库、水坝、库区、河堰,面积>8hm2;⑦低洼地:泥土、砖块、砾石等洼地、矿区池塘;⑧废水处理区:沉淀池、氧化塘等;⑨运河、水沟等。

狭义的人工湿地是指用于降解污染物的人工湿地。

本文设计的湿地为此类湿地。

狭义的人工湿地依据不同的分类方式和理解角度,所产生的人工湿地概念也不尽一样。

功能上概念:人工湿地是依据土地处理系统级水生植物处理污水的原理,由人工建立的具有湿地性质的污水处理生态系统。

构造组成上概念:人工湿地是由独特的土壤〔基质〕和生长在其上的耐湿或水生植物组成,是一个有人为参与的基质—植物—微生物的生态系统。

净化机理上概念:人工湿地利用基质—植物—微生物间的物理、化学和生物三重协同作用,通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解实现对污水的净化。

二、人工湿地的开展最早的人工湿地是1903年建在英国约克郡Earby的湿地系统,该系统一直持续运行到1992年,但这只是人工湿地的雏形。

1953年德国的Dr. Kathe Seidel 在其研究工作中发现芦苇能去除大量有机和无机物,随着这一现象的发现,在60 年代中期,Dr. Seidel与Dr. Kichuth合作并由Dr. Kichuth 开发了“根区法〞〔RZM〕——在水平潜流湿地中种植芦苇,降解有机物,通过硝化反硝化去除氮,通过沉淀作用去除磷。

“根区法〞理论的提出,标志着人工湿地污水处理机理的初步萌芽。

与此同时,出现了“厌氧微生物和芦苇处理污水〞复合系统,由美国的国家空间技术实验室研究开发。

人工湿地污水处理技术人工湿地是人们模拟天然湿地系统结构和功能而建造的、可控制运行的湿地系统,用以对受污染水进行处理的一种工艺,由围护结构、人工介质、水生植物等部分构成.当水进入人工湿地时,其污染物被床体吸附、过滤、分解而达到水质净化作用.人工湿地污水处理系统所针对的污染物(环境影响主力因子)主要为氮、磷、悬浮物(SS)、有机物(BOD、COD)、重金属等.悬浮物的去除:悬浮物(SS)的去除主要通过基质的过滤、污泥沉淀及根系附着来完成。

为防止在进水口附近发生堵塞,进水前应设置预处理以降低总固体浓度,一般设置沉淀池即可。

有机物的去除:微生物在具有巨大比表面积的土壤颗粒表面形成一层生物膜,当污水流经土壤颗粒表面时,不溶性的有机物通过基质的沉淀、过滤和吸附作用被截留,然后被微小生物利用;可溶性有机物则通过植物根系生物膜的吸附、吸收及微生物的代谢过程而被分解去除。

氮、磷的去除:污水中的氮包括无机氮和有机氮。

无机氮包括氨氮、亚硝酸盐和硝酸盐;有机氮包括尿素、氨基酸、嘌呤和嘧啶。

其去除途径包括基质的吸附、过滤、沉淀、挥发、植物的吸收和微生物硝化、反硝化作用。

污水中的磷包括有机磷和无机磷。

其去除途径主要包括微生物同化、基质吸附、植物吸收及污泥沉淀。

工程实际及理论研究均表明,污水中磷的去除是以基质吸附及污泥沉淀为主.重金属的去除:金属离子去除机理主要有:植物的吸收和富集作用、土壤胶体颗粒的吸附、悬浮颗粒的过滤和沉淀,人工湿地对污水中重金属去除是通过植物、微生物、土壤基质等组成成分共同起作用的。

流程:1、当工程接纳城镇生活污水及与生活污水性质相近的其它污水时,基本工艺流程为:2、当工程接纳城镇污水处理厂出水时,基本工艺流程为:污水中的大部分有机物最终被异养微生物转化为微生物体、CO2、甲烷和水、无机氮、无机磷。

负荷计算:人工湿地的表面积设计应考虑最大污染负荷和水力负荷,可按COD cr表面负荷、水力负荷、TN表面负荷、NH4+-N表面负荷、TP表面负荷进行计算,应取设计计算结果中的最大值,并校核水力停留时间是否满足设计要求.进水水质:宜控制COD≤200mg/L,SS≤80mg/L。

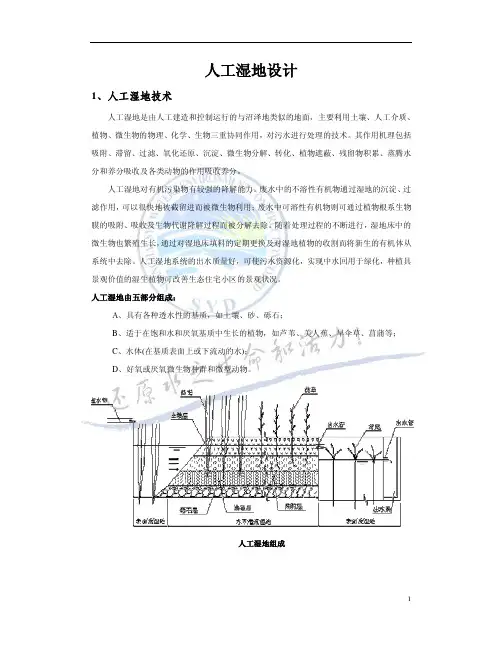

人工湿地设计1、人工湿地技术人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,主要利用土壤、人工介质、 植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水进行处理的技术。

其作用机理包括 吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水 分和养分吸收及各类动物的作用吸收养分。

人工湿地对有机污染物有较强的降解能力。

废水中的不溶性有机物通过湿地的沉淀、过 滤作用,可以很快地被截留进而被微生物利用;废水中可溶性有机物则可通过植物根系生物 膜的吸附、吸收及生物代谢降解过程而被分解去除。

随着处理过程的不断进行,湿地床中的 微生物也繁殖生长,通过对湿地床填料的定期更换及对湿地植物的收割而将新生的有机体从 系统中去除。

人工湿地系统的出水质量好,可使污水资源化,实现中水回用于绿化,种植具 景观价值的湿生植物可改善生态住宅小区的景观状况。

人工湿地由五部分组成:A、具有各种透水性的基质,如土壤、砂、砾石; B、适于在饱和水和厌氧基质中生长的植物,如芦苇、美人蕉、旱伞草、菖蒲等; C、水体(在基质表面上或下流动的水); D、好氧或厌氧微生物种群和微型动物。

人工湿地组成1其中湿地植物在湿地系统中具有三个间接的重要作用: A、显著增加微生物的附着(植物的根、茎、叶); B、湿地植物可将大气氧传输至根部,使根在厌氧环境中生长; C、增加或稳定土壤的透水性。

一般人工湿地系统都具有如下特点: A、建造和运行费用便宜; B、易于维护,技术含量低; C、可进行有效可靠的废水处理; D、可缓冲对水力和污染负荷的冲击; E、可产生效益,如水产、畜产、造纸原料、建材、绿化、野生动植物栖息、娱乐和教 育。

人工湿地的污染物净化过程涉及物理、化学和生物多方面的综合作用,净化主要经过以 下几个途径:A、过滤、截留去除颗粒物:除去含有 C、N、P 的有机及无机颗粒物和悬浮固体; B、通过湿地介质的吸附、络合和离子交换等作用去除磷和金属离子; C、通过湿地微生物的作用(氧化—还原反应、吸收降解),降解有机污染物,并去除 水体中的氮; D、通过植物生长吸收去除水体中的氮磷,富集金属离子。

人工湿地类型按照进出水布水的方式的不同,一般将人工湿地分为表面流人工湿地(FWS)与潜流人工湿地(SFS)[2]。

(1)表流人工湿地(FWS)表面流人工湿地基本特征主要是污水在土的上层流动,水面与空气直接接触。

部分物质被阻挡截留,大部分的有机物是由生物的生物膜降解去除。

研究表明,这种类型的人工湿地比较适合处理污染物浓度不太高的污水。

表面流人工湿地对各类污染物的去除率都较好,效果比较稳定。

此外,污水中的营养元素以及被分解的有机污染物为植物与微生物的生长提供了营养物质,增加了物种的丰富度。

表面流人工湿地的设计简单,所需投资少,运行过程的成本低;但负荷低,去污能力也有限。

受自然气候条件的影响大,占地面积大,污水直接暴露地表会产生臭味[3]。

(2)潜流人工湿地(SFS)潜流人工湿地的进水方式是由上而下进水,污水均匀进入填料床底部,在湿地内部进行反应,反应过后的出水经过出水管排出[4]。

所以潜流湿地系统可以充分利用到植物根系以及富集在基质表面的生物膜。

根据水流向的不同,潜流人工湿地又能分为两种:水平潜流与垂直潜流。

垂直潜流人工湿地系统的水在填料床间基本呈从上到下的垂直流动方式,水流流过填料后均匀分布在出水端底部,而后排被出系统。

对COD、TN 的去除率比水平人工湿地要高,而且抗负荷冲击能力强,投资成本少、运行费也用低。

但是相对于水平潜流人工湿地,垂直潜流人工湿地去除有机物的能力不好,而且垂直潜流人工湿地设备要求高,运行流程复杂。

总的来说,潜流人工湿地受气候影响比较小,建造的成本较高,基质也很容易堵塞,从而造成表面上水流停滞,对系统的长期运行并不利[5]。

(3)潮汐流人工湿地潮汐流人工湿地是由英国伯明翰大学所提出的,其原理是利用运行过程中床体先饱与后排干的过程,将新鲜的空气带入填料中。

从而达到提高湿地填料中的氧传输量以及氧利用率的目的[6-7]。

当水被排出湿地的时候,残留的有机污染物此时急需消耗大量的氧,由于水的排空,空气中的氧被微生物利用进而提供了其溶解氧的来源。

人工湿地处理技术使用操作说明目录一、人工湿地原理 (1)二、人工湿地的基本构造 (1)三、人工湿地基质的作用 (2)四、人工湿地的分类 (2)六、人工湿地的植物选型与种植 (3)6.1人工湿地植物种类选择 (3)6.2人工湿地植物的种植方法 (5)七、人工湿地的运行影响因素及去除机理 (6)7.1温度、溶解氧和P H值的影响 (6)7.2悬浮物固体去除机理 (7)7.3有机物的去除机理 (7)八、进水水质要求 (7)九、人工湿地的运行与管理 (8)9.1系统的启动 (8)9.2人工湿地植物的维护 (8)9.3人工湿地基质的维护 (9)一、人工湿地原理人工湿地是由人工建造和控制运行的与沼泽地类似的地面,将污水、污泥有控制的投配到经人工建造的湿地上,污水与污泥在沿一定方向流动的过程中,主要利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用,对污水、污泥进行处理的一种技术。

其作用机理包括吸附、滞留、过滤、氧化还原、沉淀、微生物分解、转化、植物遮蔽、残留物积累、蒸腾水分和养分吸收及各类植物的作用。

二、人工湿地的基本构造人工湿地由五部分组成:①具有各种透水性的特殊基质,如砂、砾石等;②适于在饱和水和厌氧基质中生长的植物,如美人蕉、风车草、芦苇等;③水体(在基质表面下或上流动的水);④无脊椎动物或脊椎动物;⑤好氧和厌氧微生物菌种;三、人工湿地的基质作用人工湿地中的基质又称填料、滤料,基质在为植物和微生物提供生长介质的同时,也能够通过沉淀、过滤、吸附、离子交换、植物吸收和微生物分解等作用直接去除污染物。

潜流人工湿地以SS、COD和BOD为去除目标时,根据水力停留时间、占地面积和出水水质等限制因素,可以选用特殊填料为基质。

四、人工湿地分类人工湿地的核心技术是潜流式湿地。

一般由两级湿地串联,处理单元并联组成。

湿地中根据处理污染物的不同而填有不同介质,种植不同种类的净化植物。

水通过基质、植物和微生物的物理、化学和生物的途径共同完成系统的净化,对BOD、COD、TSS、TP、TN、藻类、石油类等有显著的去除效率;此外该工艺独有的流态和结构形成的良好的硝化与反硝化功能区对TN、TP、石油类的去除明显优于其他处理方式。

人工湿地的分类及结构目录1人工湿地的定义 (1)2 人工湿地的分类及结构 (1)2.1按湿地植物种类 (1)2.2按湿地功能定位和用途 (2)2.2.1 水质处理型人工湿地 (2)2.2.2 生境支持型人工湿地 (3)2.2.3 景观游憩型人工湿地 (3)2.2.4 雨洪调蓄型人工湿地 (4)2.3按水的流动状态 (4)2.3.1 表面流湿地 (4)2.3.2 水平潜流湿地 (5)2.3.3 垂直潜流湿地 (6)人工湿地的分类及结构1人工湿地的定义湿地是一种具有多功能的生态系统,被誉为“地球之肾”,具有保持水源、净化水质、蓄洪防早、调节气候和维护生物多样性等重要作用。

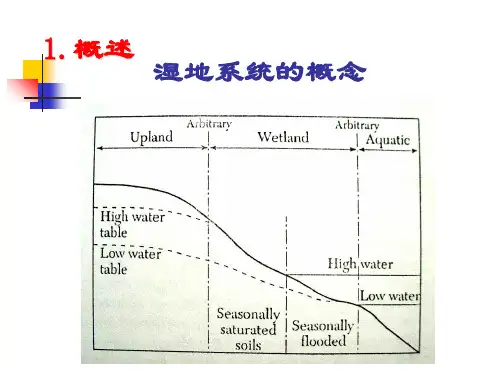

《湿地公约》将其定义为:不问其为天然或人工长久或暂时性的沼泽地、泥炭地水域地带,静止或流动的淡水、半咸水、咸水体,包括低潮时水深不超过6 m的水域。

自然湿地和人工湿地是自然界中常见的两类湿地。

美国湿地专家博士Hammer等将人工湿地定义为:“一个为了人类利用和利益,通过模拟自然湿地,人为设计与建造的由饱和基质、挺水与沉水植被、动物和水体组成的复合体”。

具体地,人工湿地就是通过模拟天然湿地的结构与功能,选择适宜的地理位置、地形,根据人们的需要人工建造和监督控制的湿地。

因此,人工湿地的概念有广义和狭义之分。

广义的人工湿地是指人类为满足生产、生活、防灾、污水处理等目的人工修的湿地(如塘坝、鱼塘、水景、稻田、水库、潜流湿地等)。

它以人类利益为主要目标,以社会服务为主要功能,不仅可以用于污水处理,还可以用于营造景观、恢复自然湿地等,因此可称为“功能性人工湿地”。

其中,主要用于实现水质改善功能的人工湿地,可以称为水净化人工湿地。

它可以分为水生植物系统(包括浮水植物系统、沉水植物系统、挺水植物系统)和湿生(耐湿)植物系统。

本文所指的人工湿地是狭义的人工湿地,即人工湿地污水处理系统。

人工湿地污水处理系统是人工建造的、可控制的和人工化的湿地系统,其设计和建造是通过对湿地自然生态系统中的物理、化学和生物作用的优化组合来进行污水处理。

ICS83.140Y28中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局备案号:×××××-2008DB53/T306-2010高原湖泊区域人工湿地技术规范Technicalspecificationsofconstructedwetlandsinplateaulakeregion2010-03-16发布2010-07-01实施云南省质量技术监督局发布ICS13.020Z06中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局备案号:27409-2010DB53/T306-2010I前言为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,实现云南省高原湖泊地区低浓度面源污水净化,削减入湖面源污染负荷,科学合理地指导人工湿地工程设计、建设及运行维护管理工作,充分地发挥人工湿地的生态环境效益,防治湖泊污染,保护和改善湖泊环境质量,特制定本标准。

本标准按GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则》给出的规则起草。

本标准由云南省环境保护厅提出并归口。

本标准起草单位:云南省环境科学研究院。

本标准主要起草人:陈静、杨逢乐、和丽萍、田军、李跃青。

DB53/T306-20101高原湖泊区域人工湿地技术规范1范围本标准规定了高原湖泊区域人工湿地的术语和定义、适宜范围及进出水水质、类型及设计、土建、湿地植物选择及配置、监测监控、维护及运行管理等方面的技术要求。

本标准适用于高原湖泊区域水污染防治中新建、改建和扩建人工湿地工程的工程设计、建设、运行和维护管理。

其他地区的人工湿地可根据当地具体情况作适当调整后参照执行。

2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB50014室外排水设计规范《水和废水监测分析方法》国家环境保护总局(第四版)3术语和定义下列术语和定义适用于本文件。