大学中国文化概论知识点整理(word文档物超所值)

- 格式:pdf

- 大小:246.86 KB

- 文档页数:12

中国文化概论绪论一、学习中国文化概论的目的和意义1、有助于更加准确地认识我们民族自身。

(1)文化是民族的根本和灵魂;(2)文化存,则民族存;文化亡,则民族亡。

(3)她能告诉你:我是谁、从哪里来、到哪里去。

2、有助于增强我们的民族自信心和自尊心。

(1)中国文化不仅是东方文明的奇葩,而且还是世界文明的瑰宝;(2)传统文化教育的缺失,好比心灵的雾霾,会造成我们精神世界的浮躁、迷失、荒芜甚至幽暗。

3、有助于更加准确而深刻地认识我们当前的国情。

(1)文化的核心是价值观;(2)优秀的传统文化,是民族凝聚力的根本,是国家和民族的精神命脉;(3)文化是综合国力的重要表现。

4、有助于开阔我们的文化视野,提高文化素质。

(1)传统文化不是一个点,而是一个面;(2)传统文化是理想,是道德,是价值,是精神,是孝悌忠信礼义廉耻,是已所不欲勿施于人,是己立立人己达达人。

(3)缺乏民族文化滋养的人,是肤浅的,空心的,片面的,没有根基的,难以走远的。

5、有助于以理性态度和务实精神去继承传统,创造中华民族更加美好的未来。

(1)传承不是为了复古,继往是为了开来;(2)对文化的盲目自信和妄自菲薄都会种下苦果。

(3)源远才能流长,根深才会叶茂。

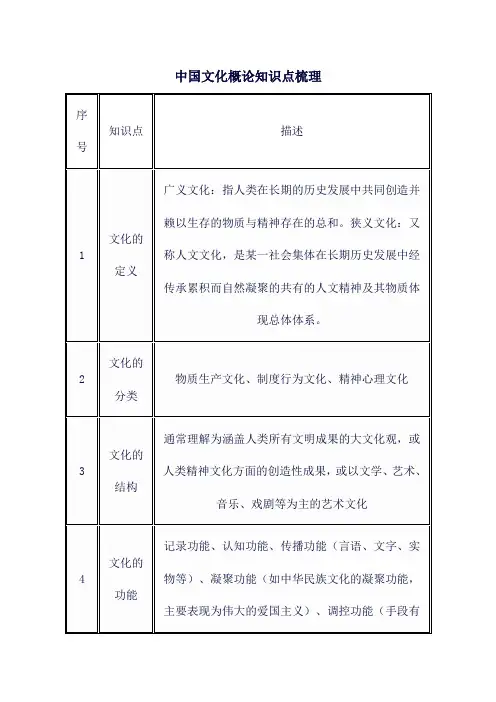

二、文化的涵义1、文化是一个内涵丰富、外延宽广的多维概念。

“文”的本义是指各色交错的纹理。

《周易》:“物相杂,故曰文”。

物体的形状、线条、色彩相互交错就是“纹”。

在此基础上,“文”字又有许多引申出十几种意义。

主要有三:其一,引申为文字、文章。

在此基础上又引申为诗词曲赋。

其二,引申为古代的礼乐制度,在此基础上又引申为法令条文。

其三,引申为精神修养,即文明,在此基础上又引申为文采。

子曰:质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

“化”主要指事物动态变化的过程。

本意有三:一是变化,二是生化,三是造化。

《庄子·逍遥游》中的“化而为鸟,其名曰鹏”,中的“化”即指变化。

《周易》中“男女构精,万物化生”,雌雄构精,于是生成各种动物及某些植物。

中国文化概论重点资料(全)一绪论0.1.1.“文化”名称的来源。

1.“文”:①“文”的本义是“错画”,也就是花纹。

引申为后天形成的品德、修养,与表示“文先天素质的“质”相对。

在政治领域里,引申为“文治教化”。

②《论语雍也》曾说:“胜文则野。

文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

”2.“化”的本义:改易。

①易学著作《周易系辞上》说:“在天成象,在地成形,变化见矣”这里指的是自然的生成演化。

3.文化:①最早合成一《说苑·指武》:“凡武之兴,为不服也;文化不改,然后加诛。

②中国经典的“文化”是指人的后天修养与精神、物质的创造。

③翻译: culture。

0.1.2.广义文化与狭的定义。

1. (1)广义文化:是人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

①《大不列颠百科全书》定义:文化等同于“总体的人类社会遗产”。

②《苏联大百科全书》定义“文化是社会和人在历史上一定的发展水平,它表现为人们进行生活和活动的种种类型和形式,以及人们所创造的物质和精神财富。

”(2)狭义文化:狭义的文化又称人文文化,专指人类的精神创造,它注重人的心态部分。

狭义文化的定义不但适用于人类文化学,且适用于民族文化学、国别文化学等较为具体的范围。

2.理解广义文化定义的三个要点:(1)广义文化是与人类及人类的创造活动相联系的,是以人为中心的概念。

(2)广义文化是一个历史概念,它涵盖人类历史的全过程,是一个传承发展的综合概念。

(3)广义文化的外延涵盖物质创造和精神创造的全部。

0.1.3.各种与文化相关概念的正名。

1.文化产品:广义的文化产品指人类创造的一切提供给社会的可见成品,既包括物质产品,也包括精神产品。

例如农具。

狭义的文化产品专指精神产品,纯粹实用的生产工具、生活器具、能源资材等,一般不称为文化产品。

2.文化观念:诸如价值观、人生观、审美观等等3.文化现象:指人类文化发展过程中呈现出的某种外部状态和联系。

文化现象包括文化事象。

彳图次化椀论篆习要点(整理版J注1:这个整理版可能不一定很完善,大家如果发现有缺漏或者失误的可以补上或改正并且重新上传。

2、红色部分是我认为可能会考的考题得分点,大家可以参考。

3、大题部分相信大家都有抄下来了,应该也有很多同学己经整理好了,哪位整理好了的可以传上来一起共享哈。

祝大家考试顺利!1、广义的文化包括四个层次:一是物态文化层;二是制度文化层;三是行为文化层;四是心态文化层。

2、心态文化层可细分为社会心理和社会意识形态两个层次。

3、1871年,英国文化学家泰勒在《原始文化》一书中提出了狭义文化的早期经典界说。

4、从境外迁入中国的民族是朝鲜族、俄罗斯族、塔塔尔族。

5、中国历史上,除汉族以外,匈奴、鲜卑、羯、氐、羌、契丹、女真、蒙古、满族都曾经建立过统治中原地区的政权,其中蒙古、满族还统治过整个中国。

6、商和西周时期实行分封制,从上到下“分土而治”。

秦以后,郡县制基本上推行到了全国。

7、元朝的中央政府称为尚书省。

8、黄河中下游一带是是中国历史上百姓生存和繁衍的最适宜地区。

9、隋唐以后,长江中下游成为中国的经济重心。

“东南财赋'和“西北甲兵”共同构成了唐以后历代社会政治稳定的基本格局。

10、农耕与游牧作为东亚大陆两种基本的经济类型,是中华文明的两个彼此不断交流的源泉,历经数千年的相互融合、互为补充,形成了中华文化。

11、以农耕经济为主的中华文明是一种主张和平自守的内向型文化。

它决定了中国的海洋贸易不可能是向外扩展的外向型经济,而是一种内敛型经济。

海洋贸易仅仅是农耕经济一种补充形式而已。

12、夏商周时期,土地属于国家所有,不得自由买卖和私相接受,13、稳定与战乱、人口增长与生产发展的双重失调,对于明清时代的社会经济发展的阻碍尤为明显。

14、宗法制度产生于商代后期。

主要内容包括嫡长子继承制、封邦建国制和宗庙祭祀制。

15、中国封建时代,统治和束缚人民的有四权:政权、神权、夫权和族权。

16、商鞅制定连坐法,17、中国先民原始宗教崇拜的对象分为三大类:一是自然崇拜;二是生殖-祖先崇拜;三是图腾崇拜。

中国文化概论绪论一、填空题1、人类文化发展过程中呈现的某种外部状态和联系,通常称为(文化现象)2、与英文Culture对译的汉语是(文化)3.“凡武之兴,为不服也;文化不改,然后加诛”出自(《说苑?指武》)4. 人类文化发展过程中呈现出的某种外部状态和联系是(文化现象)5、中国文化属于(国别文化、多民族构成的共同体文化、东方文化)6、广义文化:是人类在长期的历史发展中共同创造、并赖以生存的物质与精神存在的总和。

7、当一种现象以同样的形式反复出现时,其中就含有规律性,成为某一时期、某一国家文化发展中带有典型和标志作用的事情,这些现象称为(文化事象)8、中国文化又称(中华文化、华夏文化、炎黄文化))9、文化传统除了延续性的特点外,还具有(稳定性)10、中国文化属于(国别文化、多民族构成的共同体文化、东方文化)11、贯穿于民族和国家各个历史阶段的各类文化的核心精神被称为(文化传统)12.学界把一些不属于狭义文化的事物中所具有的人文特性称为(文化内涵)二、名词解释1、文化思潮:某种文化观念及与之相关的文化事象,在某一特定时期,在一定背景下,对社会产生广泛影响,为多数人所赞同和奉行,其形成的潮流是文化思潮。

2、狭义文化:狭义文化又称人文文化,是某一社会集团(民族或阶级)在长期历史的发展中经传承累积而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体系。

3、文化内涵:不属于侠义文化的事物中所具有的人文特征,成为事物的文化内涵。

4、文化政策:指定一定的时代,一定的社会条件下,行政机构对文化领域的问题所颁布的相关规定和对策原则。

5、中国传统文化:以中国文化为源头、中国境内各民族共同创造的、长期历史发展所积淀的文化。

6、.狭义文化:是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承累计而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

7、广义文化:广义文化是人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

8、文化事象:当一种现象以同样的形式反复出现时,其中就含有规律性,成为某一历史时期,某一国家(民族或地域)文化发展中带有典型和标志作用的事情,这些现象成为文化事象。

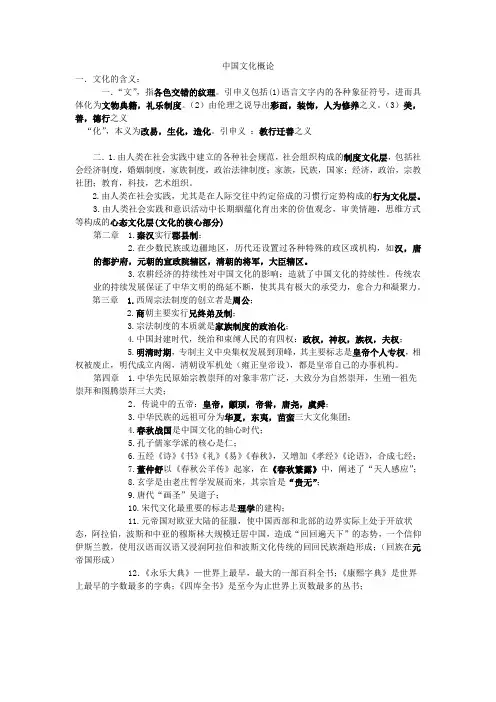

中国文化概论一.文化的含义:一.“文”,指各色交错的纹理。

引申义包括(1)语言文字内的各种象征符号,进而具体化为文物典籍,礼乐制度。

(2)由伦理之说导出彩画,装饰,人为修养之义。

(3)美,善,德行之义“化”,本义为改易,生化,造化。

引申义:教行迁善之义二.1.由人类在社会实践中建立的各种社会规范,社会组织构成的制度文化层,包括社会经济制度,婚姻制度,家族制度,政治法律制度;家族,民族,国家;经济,政治,宗教社团;教育,科技,艺术组织。

2.由人类在社会实践,尤其是在人际交往中约定俗成的习惯行定势构成的行为文化层。

3.由人类社会实践和意识活动中长期絪蕴化育出来的价值观念,审美情趣,思维方式等构成的心态文化层(文化的核心部分)第二章 1.秦汉实行郡县制;2.在少数民族或边疆地区,历代还设置过各种特殊的政区或机构,如汉,唐的都护府,元朝的宣政院辖区,清朝的将军,大臣辖区。

3.农耕经济的持续性对中国文化的影响:造就了中国文化的持续性。

传统农业的持续发展保证了中华文明的绵延不断,使其具有极大的承受力,愈合力和凝聚力。

第三章 1.西周宗法制度的创立者是周公;2.商朝主要实行兄终弟及制;3.宗法制度的本质就是家族制度的政治化;4.中国封建时代,统治和束缚人民的有四权:政权,神权,族权,夫权;5.明清时期,专制主义中央集权发展到顶峰,其主要标志是皇帝个人专权,相权被废止,明代成立内阁,清朝设军机处(雍正皇帝设),都是皇帝自己的办事机构。

第四章 1.中华先民原始宗教崇拜的对象非常广泛,大致分为自然崇拜,生殖—祖先崇拜和图腾崇拜三大类;2.传说中的五帝:皇帝,颛顼,帝喾,唐尧,虞舜;3.中华民族的远祖可分为华夏,东夷,苗蛮三大文化集团;4.春秋战国是中国文化的轴心时代;5.孔子儒家学派的核心是仁;6.五经《诗》《书》《礼》《易》《春秋》,又增加《孝经》《论语》,合成七经;7.董仲舒以《春秋公羊传》起家,在《春秋繁露》中,阐述了“天人感应”;8.玄学是由老庄哲学发展而来,其宗旨是“贵无”;9.唐代“画圣”吴道子;10.宋代文化最重要的标志是理学的建构;11.元帝国对欧亚大陆的征服,使中国西部和北部的边界实际上处于开放状态,阿拉伯,波斯和中亚的穆斯林大规模迁居中国,造成“回回遍天下”的态势,一个信仰伊斯兰教,使用汉语而汉语又浸润阿拉伯和波斯文化传统的回回民族渐趋形成;(回族在元帝国形成)12.《永乐大典》—世界上最早,最大的一部百科全书;《康熙字典》是世界上最早的字数最多的字典;《四库全书》是至今为止世界上页数最多的丛书;13.李时珍《本草纲目》,在药物和植物分类方面达到了当时世界的先进水平;潘季驯的《河防一览》总结了我国历代治河经验;徐光启的《农政全书》,是我国古代最完备的一部农学著作;宋星的《天工开物》—誉称海外的工艺学百科全书;14.“西学东渐”是在明末清初进展缓慢,到了雍正年间,耶稣会士被逐出国门,“西学东渐”几近中断;第五章 1.黎族的纺织技术传入中原;2.藏族的《格萨尔》是世界上范围内英雄史诗之冠;3.日本曾出版的《大正藏》,意在网罗中外所有佛教著作;4.唐代药王孙思邈的《千金方》载有印度药方;5.中国文化与外域文化的第二次大交汇,开端于明朝万历年间,即16世纪末叶,已延绵4世纪,仍在继续;6.630年,日本派出第一批遣唐使,此后200多年日本共任命遣唐使18次,公元645年,返日的留唐学生策划下,日本发生大化革新;7.中国的哲学在17-18世纪对欧洲产生了比较深刻的影响,德国古典哲学的先驱莱布尼茨是第一个认识到中国文化对于西方发展具有重要意义的哲学家;第六章 1.在古文字阶段,汉字的构字方法主要有四种:象形,指事,会意,形声;第七章 1.世界公认的最早一次哈雷彗星记录,是在中国。

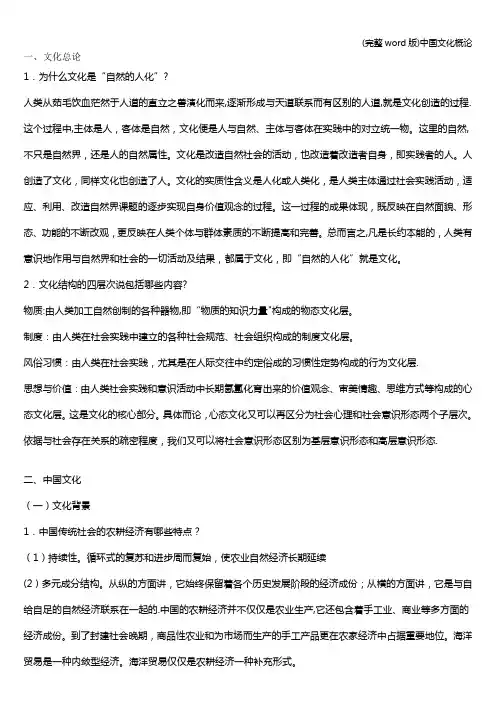

一、文化总论1.为什么文化是“自然的人化”?人类从茹毛饮血茫然于人道的直立之兽演化而来,逐渐形成与天道联系而有区别的人道,就是文化创造的过程.这个过程中,主体是人,客体是自然,文化便是人与自然、主体与客体在实践中的对立统一物。

这里的自然,不只是自然界,还是人的自然属性。

文化是改造自然社会的活动,也改造着改造者自身,即实践者的人。

人创造了文化,同样文化也创造了人。

文化的实质性含义是人化或人类化,是人类主体通过社会实践活动,适应、利用、改造自然界课题的逐步实现自身价值观念的过程。

这一过程的成果体现,既反映在自然面貌、形态、功能的不断改观,更反映在人类个体与群体素质的不断提高和完善。

总而言之,凡是长约本能的,人类有意识地作用与自然界和社会的一切活动及结果,都属于文化,即“自然的人化”就是文化。

2.文化结构的四层次说包括哪些内容?物质:由人类加工自然创制的各种器物,即“物质的知识力量"构成的物态文化层。

制度:由人类在社会实践中建立的各种社会规范、社会组织构成的制度文化层。

风俗习惯:由人类在社会实践,尤其是在人际交往中约定俗成的习惯性定势构成的行为文化层.思想与价值:由人类社会实践和意识活动中长期氤氲化育出来的价值观念、审美情趣、思维方式等构成的心态文化层。

这是文化的核心部分。

具体而论,心态文化又可以再区分为社会心理和社会意识形态两个子层次。

依据与社会存在关系的疏密程度,我们又可以将社会意识形态区别为基层意识形态和高层意识形态.二、中国文化(一)文化背景1.中国传统社会的农耕经济有哪些特点?(1)持续性。

循环式的复苏和进步周而复始,使农业自然经济长期延续(2)多元成分结构。

从纵的方面讲,它始终保留着各个历史发展阶段的经济成份;从横的方面讲,它是与自给自足的自然经济联系在一起的.中国的农耕经济并不仅仅是农业生产,它还包含着手工业、商业等多方面的经济成份。

到了封建社会晚期,商品性农业和为市场而生产的手工产品更在农家经济中占据重要地位。

中国文化概论复习资料期末考试重点范围(优秀版)word资料中国文化概论一、文化中国:文”的本义是指各色交错的纹理。

《周易》:“(刚柔交错),天文也。

文明以止,人文也。

观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。

”——日月往来,阴阳并陈,刚柔交错成文,这就叫作“天文”。

文化教育旨在使人行当所行,止当所止,这就叫做“人文”。

治国者观察天文,用以认识自然界的变化规律,观察人文,用以教化,造就天下的人。

汉朝,“文化”一词正式出现。

刘向《说苑·指武》:“凡武之兴,为不服也,文化不改,然后加诛。

”——与国家军事手段相对,指国家的文教治理手段。

唐代孔颖达:“圣人观察人文,则诗书礼乐之谓。

”——文学礼仪风俗等属于上层建筑的东西。

明末清初顾炎武《日知录》:“自身而至于家国天下,制之为度数,发之为音容,莫非文也。

”——人自身的行为表现和国家的各种制度。

西方:(1)Culture——Colere——耕作土地;培养一个人的兴趣、精神和智能。

(2)1871年,英国人类学家泰勒《原始文化》——“包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。

”(3)1952年,文化学者克罗伯和克拉克洪对西方当时搜集到的160多个关于文化的定义做了梳理与分析——“文化的核心部分是传统的观念,尤其是他们所带来的价值。

”(4)维柯与赫尔德——文化是整体的观念得到加强,而且多元文化观开始流行。

(5)马克思主义理论家——把文化分为广义和狭义两种。

广义文化——人类在社会实践过程中创造的物质财富和精神财富的总和狭义文化——专指精神文化而言,即社会意识形态以及与之相适应的典章制度、政治和社会组织、风俗习惯、学术思想、宗教信仰、文学艺术等。

文化的一般特征:除了未经改造的或者人化的(自然物被人主观赋予感受和意义)自然环境外,凡人类创造出来,可以通过学习获得,可以通过各种信息媒介传承于后世的一切物质和非物质产品都是文化。

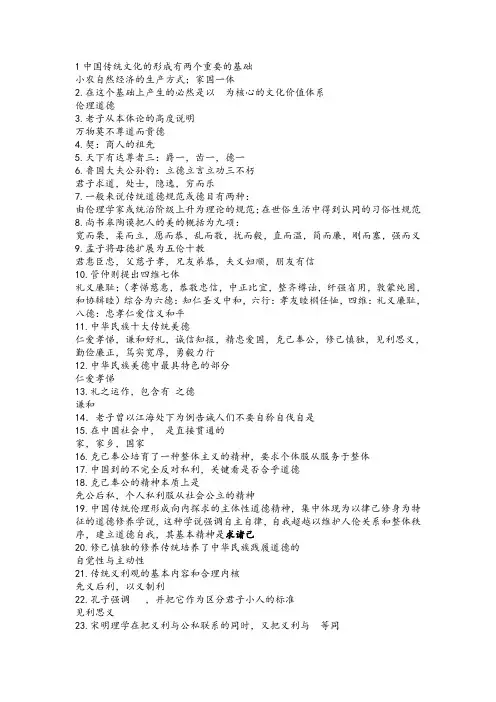

1中国传统文化的形成有两个重要的基础小农自然经济的生产方式;家国一体2.在这个基础上产生的必然是以为核心的文化价值体系伦理道德3.老子从本体论的高度说明万物莫不尊道而贵德4.契:商人的祖先5.天下有达尊者三:爵一,齿一,德一6.鲁国大夫公孙豹:立德立言立功三不朽君子求道,处士,隐逸,穷而乐7.一般来说传统道德规范或德目有两种:由伦理学家或统治阶级上升为理论的规范;在世俗生活中得到认同的习俗性规范8.尚书皋陶谟把人的美的概括为九项:宽而栗,柔而立,愿而恭,乱而敬,扰而毅,直而温,简而廉,刚而塞,强而义9.孟子将母徳扩展为五伦十教君惠臣忠,父慈子孝,兄友弟恭,夫义妇顺,朋友有信10.管仲则提出四维七体礼义廉耻;(孝悌慈惠,恭敬忠信,中正比宜,整齐樽诎,纤强省用,敦蒙纯固,和协辑睦)综合为六德:知仁圣义中和,六行:孝友睦棩任恤,四维:礼义廉耻,八德:忠孝仁爱信义和平11.中华民族十大传统美德仁爱孝悌,谦和好礼,诚信知报,精忠爱国,克己奉公,修己慎独,见利思义,勤俭廉正,笃实宽厚,勇毅力行12.中华民族美德中最具特色的部分仁爱孝悌13.礼之运作,包含有之德谦和14.老子曾以江海处下为例告诫人们不要自矜自伐自是15.在中国社会中,是直接贯通的家,家乡,国家16.克己奉公培育了一种整体主义的精神,要求个体服从服务于整体17.中国到的不完全反对私利,关键看是否合乎道德18.克己奉公的精神本质上是先公后私,个人私利服从社会公立的精神19.中国传统伦理形成向内探求的主体性道德精神,集中体现为以律己修身为特征的道德修养学说,这种学说强调自主自律,自我超越以维护人伦关系和整体秩序,建立道德自我,其基本精神是求诸己20.修己慎独的修养传统培养了中华民族践履道德的自觉性与主动性21.传统义利观的基本内容和合理内核先义后利,以义制利22.孔子强调,并把它作为区分君子小人的标准见利思义23.宋明理学在把义利与公私联系的同时,又把义利与等同天理人欲24.孔子把作为重要的德目温良恭俭让25.中国人在为人处事方面以实为标准,反对虚伪虚妄,中华民族形成了许多以实为价值标准的规范和美德如老实,诚实,踏实,实在26.传统美德在历史上造就了各种道德人格,这些道德人格按照其体现道德理想的不同程度可分为:圣人,贤人,仁人,大人,君子,成人,善人27.西周确立了一个适合当时中国国情的,对中国社会与中国文化的发展产生了深远影响的伦理秩序和意识形态,一种伦理政治秩序周礼28.孔子对中国伦理学最突出的贡献,是中国伦理精神由自发走向自觉的标志仁29.儒家伦理精神的运作还需要道家的人生智慧作为结构上的补充30.道家更重视个体,无为,出世31.中国伦理思想继续发展和大一统,封建化的时期汉唐32.秦汉之际,礼记成书,四书伦理体系已经形成33.大学提出三纲领八条目34.大学之道是培养统治阶级理想人格的途径,大学精神就是内圣外王35.儒家伦理成熟的标志;中国封建伦理的真实形态是董仲舒的三纲五常大学、中庸36.董仲舒以后,以三纲五常为核心的儒家伦理成为不可动摇的名教获礼教37.我国古代最为重要的是崇拜,其余的有自然神崇拜,动物神,鬼魂38.道教之成为一个有组织的独立的宗教是在东汉时期、39.道教在时期有一个较大的发展魏晋时期40、南北朝时,道教最大发展是卑微寇谦之改革五斗道米,创立北天师道41.唐宋之后一些道派逐渐合流,形成正一道42.佛教传入中国的相当长的一段时间内,佛教的根本义是神不灭43.魏晋时期,和合流,形成玄学,佛学,六家七宗;六家:本无,心无,即色,识含,幻化,缘会;六家七宗又可以概括为三个主要派别:心无,即色,本无44.中国佛教的鼎盛时期和成熟期是,此时期的佛教学说的最大特点是隋唐二代;把佛性心性化45.儒家有传统儒家与新儒家之分,但二者都注重用事,有强烈的入世精神46.西周初年的尚书洪范提出学说,殷周时期有了原始的观念五行,阴阳47.周易古经以说明自然现象和社会关系八卦48.中国哲学四大思想资源和思想传统,它们的智慧都是人生的智慧原始儒家,原始道家,中国佛学,宋明理学49.原始儒家的代表人物有孔子,颜子,曾子,子思,孟子,荀子等50.原始儒学的经典有被称为经书的六经诗书礼乐易春秋51.原始儒学的精神首先是的生命精神创造性52.周易系辞天地之大德曰生,生生之谓易53.孔子哲学的基本观念是仁54.儒家的理想是要把仁爱的精神,有爱自己的亲人推广到周围的人,爱所有的人,爱宇宙万物55.儒家精神是一种的精神极高明而道中庸56.老子强调不盈,不争,致虚极,守静笃57.道家与儒家殊途同归,都是强调个人与无限的宇宙契合无间58.道家追求的自由是精神的超脱解放,不是指放纵形骸的情欲59.中国化了的佛教宗派天台宗,华严宗,禅宗60.佛教启迪人们空掉一切外在追逐,攀援,偏执,破开自己的囚笼,直悟生命的本性本真61.佛家的成菩萨成佛陀,也是一种道德人格的蕲向62.中国佛教哲学,削减了宗教的意识,更加世俗化63.天台宗的智慧是圆融的智慧64.华严宗提倡开放的心灵65.禅宗主张不立文字,当下自识本心,强调自性是佛,平常即道化平淡于神奇,寓神奇于平淡,张扬了人的主体意识,肯定了每一个人都可以成佛,甚至不用语言,“棒喝”66.宋明理学建立了以什么为中心的道德形而上学体系理气论,心性论67.四书大学中庸论语孟子68.宋明理学在一定程度上强调了道德理性对于与血肉之躯相连的情感欲望的制约69.整个宋明理学讲什么提高为本体,重建了道德人的哲学70.理学的根本精神可以用什么为代表为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平71.古人把什么称作宇、宙东西南北,上下四方之空间;古今旦暮,往古来今之时间72.易传最突出的特点是视变化为创新73.在宇宙精神的感召之下,人类可以与时俱进,创造美好世界74.礼记大学引述尚书和诗经:汤之盘铭:苟日新,日日新,又日新康诰:周虽旧制,其命维新;是故君子无所不用其极75.在天人关系上,中国哲学有主张,也有主张天人合一,天人交胜76.天地宇宙本身及含有价值。

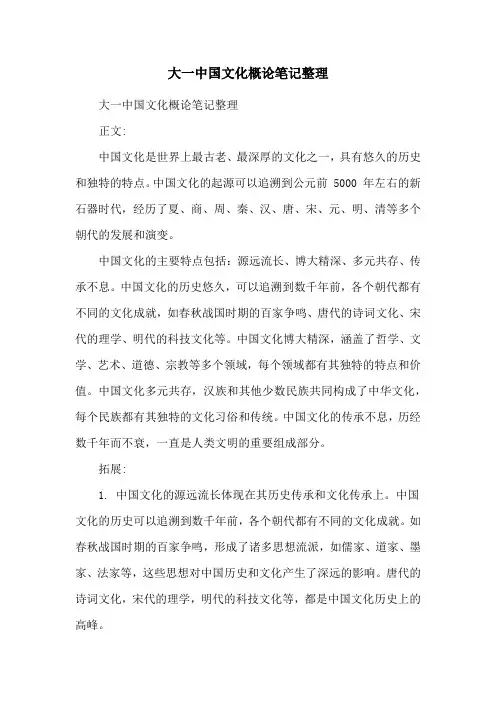

大一中国文化概论笔记整理大一中国文化概论笔记整理正文:中国文化是世界上最古老、最深厚的文化之一,具有悠久的历史和独特的特点。

中国文化的起源可以追溯到公元前 5000 年左右的新石器时代,经历了夏、商、周、秦、汉、唐、宋、元、明、清等多个朝代的发展和演变。

中国文化的主要特点包括:源远流长、博大精深、多元共存、传承不息。

中国文化的历史悠久,可以追溯到数千年前,各个朝代都有不同的文化成就,如春秋战国时期的百家争鸣、唐代的诗词文化、宋代的理学、明代的科技文化等。

中国文化博大精深,涵盖了哲学、文学、艺术、道德、宗教等多个领域,每个领域都有其独特的特点和价值。

中国文化多元共存,汉族和其他少数民族共同构成了中华文化,每个民族都有其独特的文化习俗和传统。

中国文化的传承不息,历经数千年而不衰,一直是人类文明的重要组成部分。

拓展:1. 中国文化的源远流长体现在其历史传承和文化传承上。

中国文化的历史可以追溯到数千年前,各个朝代都有不同的文化成就。

如春秋战国时期的百家争鸣,形成了诸多思想流派,如儒家、道家、墨家、法家等,这些思想对中国历史和文化产生了深远的影响。

唐代的诗词文化,宋代的理学,明代的科技文化等,都是中国文化历史上的高峰。

2. 中国文化的博大精深体现在其各个领域的卓越成就上。

中国文化涵盖了哲学、文学、艺术、道德、宗教等多个领域。

如儒家思想、道家思想、佛教思想、墨家思想、名家思想等哲学思想;唐诗、宋词、元曲、明清小说等文学成就;中国画、中国书法等艺术形式;道教、佛教、儒教等宗教信仰等。

3. 中国文化的多元共存体现在其民族融合和文化交流上。

中国文化是一个多元文化体系,汉族和其他少数民族如藏族、维吾尔族、蒙古族、哈萨克族等,都有其独特的文化习俗和传统。

在历史上,汉族和其他少数民族之间进行过多次文化交流和融合,形成了丰富多彩的中国文化。

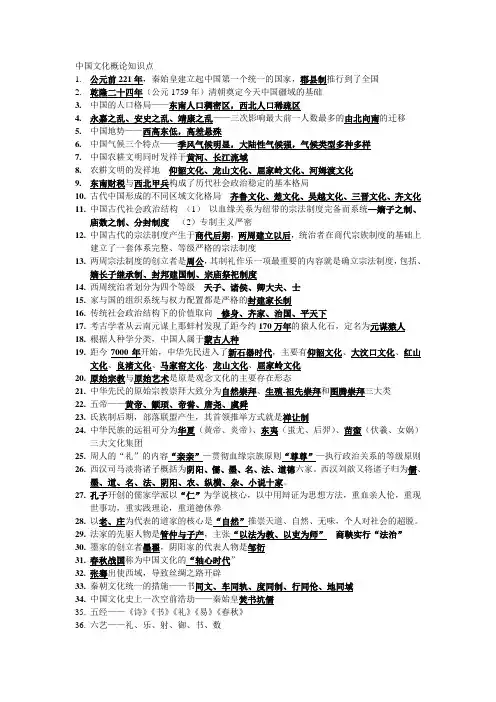

中国文化概论知识点1.公元前221年,秦始皇建立起中国第一个统一的国家,郡县制推行到了全国2.乾隆二十四年(公元1759年)清朝奠定今天中国疆域的基础3.中国的人口格局——东南人口稠密区,西北人口稀疏区4.永嘉之乱、安史之乱、靖康之乱——三次影响最大前一人数最多的由北向南的迁移5.中国地势——西高东低,高差悬殊6.中国气候三个特点——季风气候明显,大陆性气候强,气候类型多种多样7.中国农耕文明同时发祥于黄河、长江流域8.农耕文明的发祥地仰韶文化、龙山文化、屈家岭文化、河姆渡文化9.东南财税与西北甲兵构成了历代社会政治稳定的基本格局10.古代中国形成的不同区域文化格局齐鲁文化、楚文化、吴越文化、三晋文化、齐文化11.中国古代社会政治结构(1)以血缘关系为纽带的宗法制度完备而系统—嫡子之制、庙数之制、分封制度(2)专制主义严密12.中国古代的宗法制度产生于商代后期,两周建立以后,统治者在商代宗族制度的基础上建立了一套体系完整、等级严格的宗法制度13.两周宗法制度的创立者是周公,其制礼作乐一项最重要的内容就是确立宗法制度,包括、嫡长子继承制、封邦建国制、宗庙祭祀制度14.西周统治者划分为四个等级天子、诸侯、卿大夫、士15.家与国的组织系统与权力配置都是严格的封建家长制16.传统社会政治结构下的价值取向修身、齐家、治国、平天下17.考古学者从云南元谋上那蚌村发现了距今约170万年的猿人化石,定名为元谋猿人18.根据人种学分类,中国人属于蒙古人种19.距今7000年开始,中华先民进入了新石器时代,主要有仰韶文化、大汶口文化、红山文化、良渚文化、马家窑文化、龙山文化、屈家岭文化20.原始宗教与原始艺术是原是观念文化的主要存在形态21.中华先民的原始宗教崇拜大致分为自然崇拜、生殖-祖先崇拜和图腾崇拜三大类22.五帝——黄帝、颛顼、帝喾、唐尧、虞舜23.氏族制后期,部落联盟产生,其首领推举方式就是禅让制24.中华民族的远祖可分为华夏(黄帝、炎帝)、东夷(蚩尤、后羿)、苗蛮(伏羲、女娲)三大文化集团25.周人的“礼”的内容“亲亲”—贯彻血缘宗族原则“尊尊”—执行政治关系的等级原则26.西汉司马淡将诸子概括为阴阳、儒、墨、名、法、道德六家。

名词解释广义的文化: 着眼于人类与一般动物、人类社会与自然界的本质区别, 着眼于人类卓立于自然的独特生存方式, 其涵盖面非常广泛, 所以被称为大文化。

(广义的文化从人之所以为人的意义上立论, 认为正是文化的出现将动物的人变为创造的人、组织的人、思想的人、说话的人以及计划的人, 因而将人类社会----历史生活的全部内容统统摄入文化的定义域)。

2.狭义文化: 排除人类社会----历史生活中关于物质创造活动及其结果的部分, 专注于精神创造活动及其结果, 所以又被称为小文化。

是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的复杂整体。

是社会的政治和经济在观念形态上的反映。

本义是以文教化。

3.嫡长子继承制: (课本)古代统治者实行一夫多妻制, 多妻中有一个是正妻, 即“嫡”, 其子为嫡子, 按照周制, 继承王位的必须是嫡妻长子。

至于这位嫡长子贤与不肖, 不在考虑之内。

如果嫡妻无子, 就只能立庶妻中级别最高的贵妾之子, 至于被立者是否为庶子最年长者, 也不在考虑之内。

(百度百科)是宗法制度最基本的一项原则, 即王位和财产必须由嫡长子继承, 嫡长子是嫡妻(正妻)所生的长子, 西周天子的王位由其嫡长子继承, 而其他的庶子为别子, 他们被分封到全国各重要的战略要地。

其目的在于解决劝慰与财产的继承与分配, 稳定社会的统治秩序。

4.封邦建国制: 简称封建, 即分封制, 是由宗法制度直接衍发出来的一种巩固政权的制度, 由周人创立。

, 其主要旨意为将同姓子弟亲属封为地方邦国, 以血缘纽带联系起来, 作为保护周王室的屏障。

主要内容为天子建国, 诸侯立家, 卿置侧室, 大夫有二宗。

5.一体石经:东汉灵帝时, 为了正定五经文字, 在熹平四年, 由蔡邕等以隶书书写《易》、《书》、《诗》、《仪礼》、《春秋》、《公羊传》、和《论语》, 刻于碑石上, 作为官方教材, 立于太学, 史称“熹平石经”, 又称“一字石经”。

中国文化概论复习要点一、中国文化的概念和内涵:1.中国文化的概念:中国文化是指源自中国古代、经历漫长发展、形成独特风格的文化体系。

2.中国文化的内涵:包括语言文字、思想哲学、宗教信仰、文学艺术、礼仪习俗、传统节日、科技经济等各方面。

二、中国文化的起源和发展:1.中国文化的起源:中国文化的起源可以追溯至五千年前的黄河流域,是在华夏族群的基础上逐步形成的。

2.中国文化的发展历程:中国文化经历了多个朝代的兴衰变迁,传统文化与外来文化相互融合,形成了丰富多彩的文化遗产。

三、中国文化的特点和核心价值观:1.中华民族精神:包括勤劳、勇敢、和谐、善良、仁爱、孝顺等传统美德。

2.儒家文化:强调仁爱、礼义廉耻、忠恕、孝道等价值观念。

3.道家文化:主张自然无为、顺乎自然,追求心灵的平和与自由。

4.佛家文化:强调慈悲、般若智慧、解脱生死、修行菩提。

5.文人雅士文化:重视文学艺术、诗词书画,追求自由与独立的精神。

6.中华传统礼仪:包括尊敬长辈、敬重师长、悌道等传统礼仪规范。

7.中华文化的包容性:中华文化吸纳了不同民族的文化元素,形成了多元文化格局。

四、中国文化的传承和发展:1.文学艺术传统:包括诗词歌赋、戏曲曲艺、书法绘画等传统艺术形式。

2.历史文化遗产:包括长城、故宫、南京明城墙等历史文化遗迹。

3.饮食文化:包括八大菜系、茶文化、粤菜川菜等传统饮食文化。

4.服饰文化:包括汉服、唐装、襦裙等传统服饰文化的传承与发展。

5.中医药文化:包括针灸、草药、按摩、气功等传统医学文化。

五、中国文化的当代价值和挑战:1.中国传统文化在现代社会中的传承与发展:如何在现代社会中传承和发扬优秀的传统文化价值观念。

2.中华文化与世界文化的对话与交流:如何推动中华文化在世界范围内的传播和发展。

3.文化自信与文化创新:如何在继承传统文化的基础上进行创新,积极谋求民族文化自信。

六、中国文化的未来发展:1.增强文化自信:对中国传统文化的自信是继承、发展和创新的前提。

中国文化概论知识点总结一、古代中华文化1.中华文明的起源:黄河流域和长江流域是中国古代文明的起源地,由黄河流域的龙山文化、良渚文化和长江流域的三星堆文化等组成。

2.中国古代的奴隶社会与封建社会:中国古代社会从奴隶社会过渡到封建社会,封建社会的基本特征是农耕经济和封建社会的等级制度。

3.中国古代的儒家文化:儒家文化是中国古代文化的核心,强调仁爱、礼仪、忠恕等价值观念,对中国社会和人们的行为道德产生了深远影响。

4.中国古代的道家文化和墨家文化:道家文化强调“无为而治”和“自然无欲”,追求心灵的宁静;墨家文化强调兼爱和反对战争,对中国的思想文化史有一定影响。

5.中国古代的佛教文化:佛教自公元1世纪传入中国,影响了中国的宗教、文学、艺术等各个方面,对中国文化的发展产生了深远影响。

二、中国传统艺术与文化1.中国传统绘画:中国绘画有书法、山水画、花鸟画、人物画等多个流派,强调审美的内涵和意境的表达,具有独特的审美价值。

2.中国传统音乐:中国音乐有宫商角徵羽五音和七声音阶等理论体系,主要包括宫廷音乐、民间音乐和戏曲音乐。

3.中国传统舞蹈:中国舞蹈分为古典舞和民间舞,每种舞蹈都有其独特的舞姿和表达方式,如京剧、豫剧等。

4.中国传统建筑:中国传统建筑注重与自然环境的和谐,以木结构为主,注重对称和平衡,例如故宫、长城等。

5.中国传统服饰:中国传统服饰包括汉服、唐装、襦裙等多种类型,每一种都有其特定的设计和意义。

三、中国传统哲学与思想1.中国传统哲学:中国传统哲学包括儒家、道家、墨家、法家、兵家、纵横家等多种学派,丰富了中国的思想体系和文化传统。

2.中华思想文化的核心思想:中华思想文化的核心思想有四个层面,即仁爱、和谐、中庸和天人合一,它们统一了中国古代文化的核心价值观。

3.中国传统政治思想:中国传统政治思想注重“仁政”和礼制,强调君主和臣民之间的关系以及社会的稳定和和谐。

4.中国传统伦理学:中国传统伦理学的核心是儒家的仁爱道德观念,注重家庭伦理和社会伦理的建设。

中国文化概论章节重点知识中国文化概论章节重点知识1、广义的文化定义是人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

2、狭义的文化又称人文文化,是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承积累而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

3、文化事象,当一种现象以同样的形式反复出现时,其中就含有规律性,成为某一历史时期、某一国家(民族或地域)文化发展中带有典型和标志作用的事情。

(名词解释)4、中国文化,又称中华文化、华夏文化、炎黄文化,它属于国别文化。

5、中华文化具有多维性特点,以下三个原因:第一,它有着共同的文化源,各民族共同创造了上古的青铜文化,各民族共同开发了黄河中下游的中原大地;第二,多元的各民族文化,在历史发展过程中相互交流、互相渗透、互相促进,有许多交融和契合的地方,形成了多元一体的局;第三,汉民族文化在整个中华文化中起主导作用,是中华文化的主体文化,它在共同体文化的形成和发展中起到了团结和凝聚各民族文化的作用。

1.从公元1400年到1900年是第三个大的气候时期,这一时期为寒冷时期。

竺可祯称此期为“方志时期”。

2.广大地域决定中国文明的道路和文化方向:中国大陆的整体性影响着中国文化的走向统一,地域广阔的大陆游一定是一个人群林立的世界;中国文明时代的开始,家国社会的建立,证以这样一个基本情况为前提。

3.大一统的观念就是“天下”的观念。

4.构成区域文化的几个因素:自然环境、地理条件的特殊或得天独厚、特定区域的人群有明确的区域意识,并与其他区域的人群形成竞争关系、典范人物潜移默化的影响。

5.古代利用自然方面的主要失误:是土地的过当开垦及林木资源的过量开采。

1、分封制,把大批同姓贵族和异姓亲信赐封到各地建立诸侯国家。

2、分封制的实施有以下特点:第一,作为一种制度,分封实际承认了包括商人在内的异族人生存的权利。

第二,旨在维护王室的统治分封,实际形成的是周王与诸侯共治天下的局面。

中国文化概论第三版考点总结1、文的本义,指各色交错的纹理2、化的本义,即为变易、生成、造化3、广义文化:它是指人类在长期的历史发展中共同创造并赖以生存的物质与精神存在的总和。

4、狭义文化:又称人文文化。

它是某一社会集体(民族或阶层)在长期历史发展中经传承属积而自然凝聚的共有的人文精神及其物质体现总体体系。

5、中国文化特征:一统与多元;群体与个体;事功与审美6、儒家哲学的基本观念:贵仁;尊礼;重教;尚中7、儒家哲学的主要特征:“内圣外王”的人格理想;“天人合一”的思想模式8、道家哲学的基本观念:老子的基本思想:道本体论、否定是辩证法、无为而治的政治主张。

庄子的基本思想:泛神色彩的天道观;逍遥自适的人生观;相对主义的认识论。

9、魏晋玄学:魏晋玄学,是指魏晋时期出现的一种崇尚老庄的哲学思潮。

魏晋玄学的主要经典是《老子》、《庄子》和《周易》,合称“三玄”。

魏晋玄学的主要代表人物有何晏、王弼、阮籍、嵇康、向秀、郭象等。

魏晋时期,道家思想便主要表现为玄学。

10、道家哲学的主要特征:尚自然、重个性11、四圣谛说:苦谛、集谛、灭谛、道谛12、三法印说:诸行无常、诸法无我、涅槃寂静13、如何理解最具特点的佛学思想是佛性说、顿悟说和无念说慧能在《坛经》中曾说:“如是一切法,尽在自性。

自性常清静。

日月常明,只为云覆盖。

”这是说,佛性是存在于人的本性之中的,人的本性本来清净,具有先天的智慧,只是因为一向被妄念的浮云所覆盖,所以未能自悟。

所以,学佛修行的要义,就在于除却妄念,拨开云雾,自识本性,即可见性成佛。

所谓顿悟,是指无需繁琐仪式和长期修行,一旦掌握佛教“真理”,即可突然觉悟。

也就是说无需长期修行,而凭自己的智慧,一旦觉悟,即可成佛。

顿悟成佛的关键在于吹散妄念浮云而自见真如本性。

禅宗认为“无念”就可做到。

“无念”是禅宗的最高宗旨和最高境界。

14、中国佛教哲学的主要特点:重现实人生;重个体心性;重直觉思维15、五礼:吉礼是对天神、地衹、人鬼的祭祀典礼;凶礼是哀悯吊唁忧患之礼;宾礼是接待宾客之礼;军礼是师旅操演、征伐之礼;嘉礼是和合人际关系,沟通、联络感情的礼仪。

《中国⽂化概论》知识归纳第⼀章中国的基本历史地理环境⼀、中国历史地理环境概览(⼀)疆域1.夏朝的版图主要集中在黄河流域和长江流域2.秦朝后历代王朝的疆域虽时有盈缩,但基本趋势是逐渐扩⼤3.清乾隆年间,最终奠定了今天中国疆域的基础。

(⼆)政区(即⾏政区划,是国家为进⾏分级管理⽽划分的区域)1.经济发达或处于统治中⼼的地区,在⾏政区划中的地位要⽐不发达地区、边远地区⾼2.最⾼⼀级⾏政区划变化最⼤,秦汉为郡,魏晋南北朝为州,唐为道,宋为路,元为⾏省,明为布政使司,清为省。

最基层的⾏政区划单位——县则最稳定3.在中央集权制前期以⼆级⾏政区为主,南北朝以后以三级⾏政区为主。

(三)民族1.⼴义:原始民族、古代民族、近代民族、现代民族;多民族国家各民族的总称;泛指历史上形成的⼈类共同体2.狭义:资本主义时代形成的,有共同语⾔、共同地域、共同经济⽣活,以及表现于共同⽂化上的共同⼼理素质的稳定的⼈类共同体。

3.华夏族向汉族转化的前提是⼀个幅员辽阔、政治经济的统⼀国家的建⽴。

它为具有共同语⾔、共同地域、共同经济⽣活以及表现于共同⽂化上的共同⼼理素质的汉族提供了产⽣的条件4.汉民族意识的特点:①强调“⼤⼀统”观念,不再把“四夷”看作是外国,⽽是中国的边疆。

②主动了解认识少数民族(《史记》为少数民族专门⽴传)(四)⼈⼝(五)⽓候1972竺可桢《中国近五千年来⽓候变迁的初步研究》:从仰韶⽂化到殷墟⽂化,⼤部分时间的年平均温度⾼于现在2°C左右;在那以后有⼀系列的上下摆动,范围为1-2°C;在每400-800年期间,可以分出50-100年为周期的循环⼆、地理环境决定论功过[法]孟德斯鸠《论法的精神》阐述了关于社会制度、国家法律、民族精神“系于⽓候的本性”“⼟地的本性”的观点,系统提出了“地理环境决定论”(⼀)⽓候对婚育年龄的影响(⼆)⽓候对⽣理反应的影响(三)⽓候对⼼理感受的影响(四)⽓候对政治的影响(五)辩证地看待“地理环境决定论”1.当时⾮此斩钉截铁的语⾔难以逆转千年的成见→给予“同情之理解”2.外部因素:地理环境对⼈类社会的影响是绝对的,没有空⽓和⽔,地球将不可能有任何⽣物的存在,遑论⽂化。