沈阳铁西新区战略发展规划研究31页

- 格式:ppt

- 大小:3.40 MB

- 文档页数:31

沈阳市城市总体规划(2022年)辽宁省人民政府:你省关于报请审批沈阳市城市总体规划的请示收悉。

现批复如下:一、原则同意《沈阳市城市总体规划(2022-2022年)》(以下简称《总体规划》)沈阳是辽宁省省会,东北地区重要的中心城市,先进装备制造业基地和国家名城。

《总体规划》实施要深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央城镇化工作会议、中央城市工作会议精神,认真落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认识、尊重、顺应城市发展规律,坚持经济、社会、人口、环境和资源相协调的可持续发展战略,深入实施新一轮东北振兴战略,提高新型城镇化质量和水平,统筹做好沈阳市城乡规划、建设和管理的各项工作,逐步把沈阳市建设成为经济繁荣、和谐宜居、生态良好、富有活力、特色鲜明的现代化城市。

二、重视城乡区域统筹发展在《总体规划》确定的3471平方公里城市规划区范围内,实行城乡统一规划管理。

加强城中村和城乡结合部整治与改造,城镇基础设施、公共服务设施的建设应当统筹考虑为周边农村提供服务。

根据市域内不同地区的条件,重点发展县城和基础条件好、发展潜力大的中心镇,优化村镇布局,加强对村镇建设的指导,促进农业产业化和农村现代化。

加强沈阳经济区各城市分工协作,发挥沈阳市的区域辐射带动作用。

三、合理控制城市规模到2022年,中心城区常住人口控制在725万人以内,城市建设用地控制在720平方公里以内。

要贯彻城乡规划法关于先规划后建设的原则,禁止在《总体规划》确定的建设用地范围之外设立各类开发区和新城新区。

要落实好《总体规划》确定的城市开发边界,加强边界管控,促进城市紧凑布局。

增强城市内部布局的合理性,提升城市的通透性和微循环能力。

坚持节约和集约利用土地,严格控制新增建设用地,加大存量用地挖潜力度,合理开发利用城市地下空间资源,提高土地利用效率,切实保护好耕地特别是基本农田。

四、完善城市基础设施体系要按照绿色循环低碳的理念规划建设城市基础设施。

《沈阳市城市总体规划(2011-2020年)》一、规划期限和层次1. 规划期限规划期限为2011—2020年,远景展望到本世纪中叶。

2. 规划层次规划分为市域、中心城区两个层次。

市域为沈阳市行政辖区范围,包括市区、1个县级市和3个县,面积12881平方公里。

划定市区范围为城市规划区,面积3471平方公里,规划区内实行城乡规划建设的统一管理。

中心城区以四环路为基础,面积1545平方公里。

二、城市发展目标推进东北金融中心、综合性枢纽城市建设,提升城市实力,把沈阳建设成为立足东北、服务全国、面向东北亚的国家中心城市;推进生态文明建设,把沈阳建设成为人与自然和谐共生的生态宜居之都;坚持走新型工业化道路,集约发展、合理布局,把沈阳建设成为具有国际竞争力的先进装备制造业基地;加强历史文脉保护和特色风貌建设,把沈阳建设成为历史文化与现代文明交相辉映的文化名城;加快向经济开放、文化包容的东北亚国际大都市迈进。

三、城市性质和职能1. 城市性质辽宁省省会、国家中心城市、国家先进装备制造业基地、国家历史文化名城。

2. 城市职能(1)国家先进装备制造业基地与科技创新产业基地;(2)国家重要的国际交流中心和文化产业基地;(3)国家综合交通和信息枢纽;(4)东北地区经济中心和金融中心;(5)东北地区旅游集散地和目的地;(6)沈阳经济区核心城市。

3. 城市规模2020年市域常住人口1130万,城镇人口990万,城镇化水平达到87.5%左右。

中心城区城市人口735万人,城市建设用地规模730平方公里,人均城市建设用地99.3平方米。

四、区域协调发展(一)国家中心城市建设国家中心城市,是指位于全国城镇体系顶端,对内引领、带动区域发展,对外代表国家参与国际竞争的城市。

1. 沈阳建设国家中心城市的意义随着国家更加注重区域均衡与协调发展,在东部、中部、西部和东北地区“四大经济板块”格局中,东北地区需要一个国家中心城市,带动东北地区的振兴和发展。

基于城市“体检”的交通改善策略研究□ 毕明涛,潘晓东,梁成文,李绍岩,王志成[摘 要]建立城市“体检”制度,形成城市“体检”指标与城市建设工作体系的反馈耦合机制,是推动城市高质量发展的重要路径之一。

文章以高质量发展为目标,以反应交通问题和解决民意诉求为导向,构建了3大类、5中类、16小类的城市“体检”指标体系,并结合沈阳市实际情况,具体分析了基础数据的获取方法,同时结合评价指标结果,分析了沈阳市交通存在的问题和解决措施。

[关键词]城市“体检”;高质量;发展策略;沈阳市[文章编号]1006-0022(2020)S0-0030-05 [中图分类号]TU984.191 [文献标识码]B[引文格式]毕明涛,潘晓东,梁成文,等.基于城市“体检”的交通改善策略研究[J].规划师,2020(增刊1):30-34.Transportation Improvement Strategies Based on “Body Examination” of the City/Bi Mingtao, Pan Xiaodong,Liang Chengwen, Li Shaoyan, Wang Zhicheng[Abstract]Establishing a “body examination” system of the city and an interaction system of examination and urbanconstruction is a major approach that pushes high quality urban development. T o solve transportation problems raised bycitizens, the paper puts forwards “body examination” indices composed by 3 major categories, 5 intermediate categories, and16 small categories. It introduces the methods of data acquisition, and analyzes the problems and their solutions in Shenyang.[Key words] "Body examination" of the city, High quality, Development strategy, Shenyang0引言为贯彻落实中央城市工作会议精神和《中共中央 国务院关于推动高质量发展的意见》要求,住房和城乡建设部提出建立城市“一年一体检,五年一评估”的工作制度。

关于铁西区文化旅游创意产业园区建设和发展的建议1.引言1.1 概述概述部分的内容可以写成如下的形式:引言部分将介绍铁西区文化旅游创意产业园区建设和发展的背景和意义。

本文将讨论建设和发展铁西区文化旅游创意产业园区的必要性和优势,并提出相关建议。

通过这些建议,我们希望能够为铁西区在文化旅游创意产业方面的发展提供有力的支持和指导。

在展望部分,我们将对铁西区文化旅游创意产业园区未来发展进行探讨,并提出一些可行的方案。

铁西区位于我国某省某市,是一个有着丰富历史文化底蕴的地方。

然而,尽管铁西区具备优越的地理位置和资源条件,但其文化旅游创意产业的发展却相对滞后。

因此,建设和发展铁西区文化旅游创意产业园区就显得尤为重要。

在本文中,我们将从以下几个方面展开讨论。

首先,我们将探讨建设和发展铁西区文化旅游创意产业园区的必要性,分析当前铁西区在文化旅游创意产业方面的不足之处,并提出建设园区的理由。

其次,我们将重点阐述铁西区发展文化旅游创意产业园区的优势,探讨如何利用现有资源和条件推动园区的发展。

最后,我们将提出具体而可行的建议,包括政策支持、人才培养等方面的建议,以帮助铁西区文化旅游创意产业园区的规划和发展。

通过本文的探讨和分析,我们希望能够给出一些实用的建议,以推动铁西区文化旅游创意产业园区的建设和发展。

同时,我们对铁西区文化旅游创意产业园区未来的发展充满信心,并展望其成为该地区文化旅游产业的重要增长点和经济发展的新引擎。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章的结构是指整篇文章的组织框架,合理的结构能够提高文章的逻辑性和可读性。

本文的结构主要包括引言、正文和结论三个部分。

引言部分主要包括概述、文章结构和目的三个方面的内容。

首先,在概述中可以介绍铁西区文化旅游创意产业园区的背景和意义,为读者提供一个整体的了解。

然后,指出文章的结构,即引言、正文和结论三个部分的内容安排,让读者能够对整篇文章有一个清晰的认识。

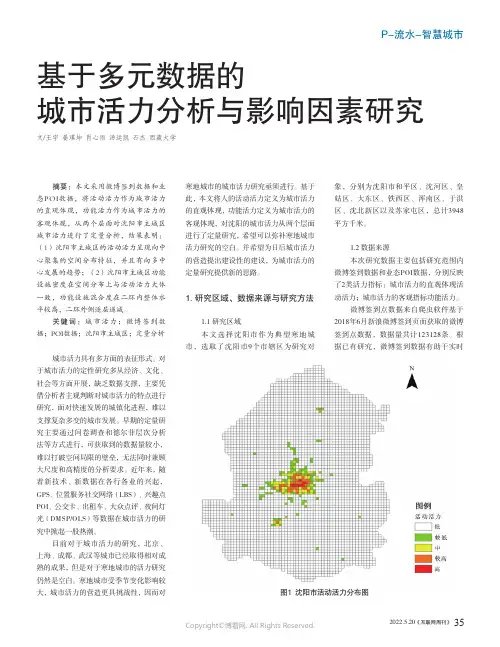

基于多元数据的城市活力分析与影响因素研究文/王宇 晏琪坤 肖心雨 汤运凯 石杰 西藏大学摘要:本文采用微博签到数据和业态POI数据,将活动活力作为城市活力的直观体现,功能活力作为城市活力的客观体现,从两个层面对沈阳市主城区城市活力进行了定量分析,结果表明:(1)沈阳市主城区的活动活力呈现向中心聚集的空间分布特征,并且有向多中心发展的趋势;(2)沈阳市主城区功能设施密度在空间分布上与活动活力大体一致,功能设施混合度在二环内整体水平较高,二环外侧逐层递减。

关键词:城市活力;微博签到数据;POI数据;沈阳市主城区;定量分析城市活力具有多方面的表征形式。

对于城市活力的定性研究多从经济、文化、社会等方面开展,缺乏数据支撑,主要凭借分析者主观判断对城市活力的特点进行研究,面对快速发展的城镇化进程,难以支撑复杂多变的城市发展。

早期的定量研究主要通过问卷调查和德尔菲层次分析法等方式进行,可获取到的数据量较小,难以打破空间局限的壁垒,无法同时兼顾大尺度和高精度的分析要求。

近年来,随着新技术、新数据在各行各业的兴起,GPS、位置服务社交网络(LBS)、兴趣点POI、公交卡、出租车、大众点评、夜间灯光(DMSP/OLS)等数据在城市活力的研究中掀起一股热潮。

目前对于城市活力的研究,北京、上海、成都、武汉等城市已经取得相对成熟的成果,但是对于寒地城市的活力研究仍然是空白。

寒地城市受季节变化影响较大,城市活力的营造更具挑战性,因而对寒地城市的城市活力研究亟须进行。

基于此,本文将人的活动活力定义为城市活力的直观体现,功能活力定义为城市活力的客观体现,对沈阳的城市活力从两个层面进行了定量研究,希望可以弥补寒地城市活力研究的空白。

并希望为日后城市活力的营造提出建设性的建议,为城市活力的定量研究提供新的思路。

1. 研究区域、数据来源与研究方法1.1 研究区域本文选择沈阳市作为典型寒地城市,选取了沈阳市9个市辖区为研究对象,分别为沈阳市和平区、沈河区、皇姑区、大东区、铁西区、浑南区、于洪区、沈北新区以及苏家屯区,总计3948平方千米。

科技资讯科技资讯S I N &T NOLO GY I NFORM TI ON 2008N O.17SC I ENC E &TEC HNO LO GY I N FO RM A TI ON 科技教育1旧区改造2001年的老工业基地铁西工业布局不够紧凑。

尤其污染大的工业较分散,不能集中进行污染治理,同类的工业很难进行协作生产。

工厂、居住用地混杂。

城镇产业结构层次低,城镇职能单一。

城市土地利用率低,城市文化娱乐设施用地不足。

用地比例失调,工业用地偏多,居住生活用地人均相对较小,人均公共绿地、人均道路广场面积更小。

住宅建设速度低于人口增长速度,公建分布不均匀,项目不全,标准低等等诸多问题。

2002年开始铁西区政府从调整铁西产业结构着手,全面实施“搬迁、并轨、合资、转制、改造”方针,采取合资搬迁、重组搬迁、搬迁三条途径,使今日的铁西不可同日而语。

1.1以搬迁、并轨、合资、就业为主线,全力推进铁西工业带企业的改造创新2002年至2006年间,全区搬迁企业达363户,腾迁土地面积500余万平方米,大型企业的搬迁不仅开拓了更加广阔的城市空间,也为更新变革中的中小型企业带来的新的发展思路。

通过“东搬西建”,促使工业项目的相对集中,为引进新的工业项目建设带来了新的契机,从而推进了机床功能部件、北方交通、大明、远大、铸锻、宁波、台商等重点工业园区建设。

机械精加工、铸锻及粗加工、科技研发等公共服务平台建设,为装备制造业提供了设备和技术支持。

仪器仪表工业园、模具工业园分别引进新项目15个和21个,产业集中度进一步提高。

2006年新开工工业项目302个,总投资413亿元,项目数量和投资均居全市各区县之首。

工业经济总体实力得到提升。

截至2006年全区规模以上工业企业总数发展到602户,比2005年新增117户。

规模以上工业总产值占全市的25%。

新增工业固定资产105亿元,同比增长26.3%。

机床集团工业总产值突破80亿元,跻身世界机床行业前10强。

沈阳开发区未来的发展趋势

沈阳开发区作为沈阳市的经济发展重点区域之一,未来的发展趋势将主要体现在以下几个方面:

1. 产业结构升级:沈阳开发区将进一步推动产业结构转型升级,加快发展现代制造业、高新技术产业、生物医药产业等优势产业,提升产业链水平和附加值,推动经济向高端化发展。

2. 城市建设规划:沈阳开发区将继续加大城市基础设施建设力度,加快城市规划建设进程,提升城市品质和宜居性,努力打造宜商、宜业、宜居的城市发展环境。

3. 对外开放:沈阳开发区将积极融入国际合作和全球经济发展,加强与国际市场的对接和交流,推动跨境贸易、产业合作等方面的开放合作,吸引更多外资企业和国际化人才。

4. 绿色发展:沈阳开发区将坚决贯彻落实生态文明建设理念,大力推进绿色产业发展和环保工作,促进资源节约和循环利用,努力打造生态宜居的发展环境。

综上所述,沈阳开发区未来的发展趋势将是以产业结构升级、城市建设规划、对外开放和绿色发展为主要方向,致力于实现经济高质量发展和可持续发展。

沈阳中心城区工业用地空间布局特征分析1. 引言1.1 研究背景现代城市化进程中,工业用地空间布局一直是一个备受关注的问题。

沈阳作为辽宁省的省会城市,拥有着深厚的工业基础和雄厚的实力。

中心城区是城市发展的核心区域,工业用地的空间布局对城市的经济发展和环境保护都具有重要意义。

随着城市化进程的加快和产业结构的调整,沈阳中心城区工业用地的空间布局也面临着新的挑战和机遇。

沈阳中心城区工业用地空间布局的状况及特征对城市的经济发展和城市形象建设都具有重要影响。

对沈阳中心城区工业用地空间布局的分析和研究具有重要的理论和现实意义。

本研究将结合沈阳中心城区工业用地的实际情况,对其空间布局进行深入分析,探讨其存在的问题和影响因素,提出优化布局的建议,为沈阳中心城区工业用地的可持续发展提供参考和借鉴。

1.2 研究目的本文旨在深入分析沈阳中心城区工业用地空间布局的特征,揭示其中存在的问题,并提出优化措施,为中心城区工业用地空间布局的合理规划和发展提供参考。

具体目的如下:1. 探究沈阳中心城区工业用地空间布局的现状,了解工业用地分布情况、规模大小和产业结构特点;2. 分析沈阳中心城区工业用地空间布局的特征,包括布局紧凑度、规划合理性、交通便捷性等方面的特点;4. 探讨影响沈阳中心城区工业用地空间布局的因素,包括政策导向、市场需求、资源环境等方面的因素;1.3 研究意义沈阳中心城区是辽宁省省会沈阳市的核心区域,工业用地空间布局的合理性直接关系到城市经济发展的持续性和质量,具有重要的现实意义和未来发展意义。

研究沈阳中心城区工业用地空间布局特征,有助于深入了解城市产业结构的特点和规律,为优化城市产业布局提供科学依据。

分析沈阳中心城区工业用地空间布局存在的问题,可以为相关部门提供改进建议,促进城市工业经济的健康发展。

探讨影响沈阳中心城区工业用地空间布局的因素,可以为城市规划布局和产业结构调整提供理论支持,促进城市经济的可持续发展。

沈阳市人民政府关于印发沈阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知文章属性•【制定机关】沈阳市人民政府•【公布日期】2021.04.16•【字号】•【施行日期】2021.04.16•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】宏观调控和经济管理综合规定正文沈阳市人民政府关于印发沈阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知各区、县(市)人民政府,市政府各部门、各直属单位:《沈阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》(以下简称《规划纲要》)已经市第十六届人民代表大会第四次会议审查批准,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。

“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年,也是我市加快建设国家中心城市、推进新时代全面振兴全方位振兴取得新突破的关键时期。

全市上下要认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚定不移贯彻新发展理念,立足维护国家“五大安全”的战略定位,聚焦补齐“四个短板”,扎实做好“六项重点工作”,深入落实“四个着力”“三个推进”,勠力同心,顽强拼搏,组织实施好《规划纲要》,实现我市经济行稳致远、社会安定和谐,努力建设国家中心城市,为全面建设社会主义现代化开好局、起好步贡献力量。

沈阳市人民政府2021年4月16日《沈阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,遵照《中共沈阳市委关于制定沈阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》编制,主要阐明全市发展战略,是政府履行职责的重要依据,是引领全市人民开启实现新时代全面振兴全方位振兴和基本实现社会主义现代化新征程的行动纲领。

《沈阳市城市总体规划(2011-2020年)》一、规划期限和层次1. 规划期限规划期限为2011—2020年,远景展望到本世纪中叶。

2. 规划层次规划分为市域、中心城区两个层次。

市域为沈阳市行政辖区范围,包括市区、1个县级市和3个县,面积12881平方公里。

划定市区范围为城市规划区,面积3471平方公里,规划区内实行城乡规划建设的统一管理。

中心城区以四环路为基础,面积1545平方公里。

二、城市发展目标推进东北金融中心、综合性枢纽城市建设,提升城市实力,把沈阳建设成为立足东北、服务全国、面向东北亚的国家中心城市;推进生态文明建设,把沈阳建设成为人与自然和谐共生的生态宜居之都;坚持走新型工业化道路,集约发展、合理布局,把沈阳建设成为具有国际竞争力的先进装备制造业基地;加强历史文脉保护和特色风貌建设,把沈阳建设成为历史文化与现代文明交相辉映的文化名城;加快向经济开放、文化包容的东北亚国际大都市迈进。

三、城市性质和职能1. 城市性质辽宁省省会、国家中心城市、国家先进装备制造业基地、国家历史文化名城。

2. 城市职能(1)国家先进装备制造业基地与科技创新产业基地;(2)国家重要的国际交流中心和文化产业基地;(3)国家综合交通和信息枢纽;(4)东北地区经济中心和金融中心;(5)东北地区旅游集散地和目的地;(6)沈阳经济区核心城市。

3. 城市规模2020年市域常住人口1130万,城镇人口990万,城镇化水平达到87.5%左右。

中心城区城市人口735万人,城市建设用地规模730平方公里,人均城市建设用地99.3平方米。

四、区域协调发展(一)国家中心城市建设国家中心城市,是指位于全国城镇体系顶端,对内引领、带动区域发展,对外代表国家参与国际竞争的城市。

1. 沈阳建设国家中心城市的意义随着国家更加注重区域均衡与协调发展,在东部、中部、西部和东北地区“四大经济板块”格局中,东北地区需要一个国家中心城市,带动东北地区的振兴和发展。

国务院关于《沈阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》的批复文章属性•【制定机关】国务院•【公布日期】2024.10.20•【文号】国函〔2024〕157号•【施行日期】2024.10.20•【效力等级】国务院规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】土地资源正文国务院关于《沈阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》的批复国函〔2024〕157号辽宁省人民政府、自然资源部:你们关于报请批准《沈阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》的请示收悉。

现批复如下:一、原则同意自然资源部审查通过的《沈阳市国土空间总体规划(2021—2035年)》(以下简称《规划》)。

《规划》是沈阳市各类开发保护建设活动的基本依据,请认真组织实施。

沈阳是辽宁省省会,东北亚国际化中心城市,国家历史文化名城,国际性综合交通枢纽城市。

《规划》实施要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,完整准确全面贯彻新发展理念,坚持以人民为中心,统筹发展和安全,促进人与自然和谐共生,发挥全国先进制造业基地、东北现代服务业中心、区域性科技创新高地等功能,推动沈阳在新时代东北振兴上展现更大担当和作为,奋力谱写中国式现代化建设沈阳篇章。

二、筑牢安全发展的空间基础。

到2035年,沈阳市耕地保有量不低于1120.77万亩,其中永久基本农田保护面积不低于773.53万亩;生态保护红线面积不低于933.84平方千米;城镇开发边界面积控制在1577.51平方千米以内;单位国内生产总值建设用地使用面积下降不少于40%;用水总量不超过上级下达指标,其中2025年不超过28.8亿立方米。

明确自然灾害风险重点防控区域,划定洪涝、地震等风险控制线以及绿地系统线、水体保护线、历史文化保护线和基础设施建设控制线,落实战略性矿产资源等安全保障空间。

三、构建支撑新发展格局的国土空间体系。

协同哈尔滨、长春、大连深化东北亚区域合作,加强与东部沿海和京津冀地区联系,强化沈阳都市圈内城市分工协作和功能联动,更好发挥对东北振兴的带动作用,促进形成主体功能明显、优势互补、高质量发展的国土空间开发保护新格局。

沈阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要目录前言第一章规划背景第一节“十二五”规划主要指标完成情况第二节我市全面建成小康社会实现程度第三节发展基础第四节存在的主要问题第五节总体环境第二章发展构想第一节指导思想第二节基本原则第三节发展目标第三章空间布局第一节优化开发区域第二节重点开发区域第三节限制开发区域第四节禁止开发区域第四章重点任务第一节实施创新驱动发展战略第二节全面深化体制机制改革第三节加快产业转型升级第四节全面提升对外开放水平第五节深入推进新型城镇化第六节加强城市建设与管理第七节推进沈阳经济区一体化第八节加强生态环境建设第九节全面提升文化软实力第十节着力保障和改善民生第五章保障措施第一节法治保障第二节人才保障第三节实施保障前言“十三五”时期(2016-2020年),是全面建成小康社会的决胜期,是全面创新改革的攻坚期,也是沈阳加快国家中心城市建设、推动老工业基地全面振兴的关键期。

在国内外发展环境错综复杂、机遇与挑战并存的大背景下,坚持问题导向和标本兼治,科学谋划未来五年愿景目标,对于我市适应发展新常态、实施创新新举措、开创改革新局面,如期全面建成小康社会,实现老工业基地全面振兴具有重要意义。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共辽宁省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》、《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》和《中共沈阳市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,编制《沈阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》,提出了“十三五”时期沈阳经济社会发展的战略目标、发展重点和政策取向,集中体现了市委、市政府的施政方针和战略意图,是各级政府部门依法履行职责、编制实施年度计划和制定各项政策措施的重要依据,是全市人民共同奋斗的行动纲领。

第一章规划背景第一节“十二五”规划主要指标完成情况“十二五”《规划纲要》共提出22项主要规划指标,2015年,社会消费品零售总额、新兴和现代服务业占服务业比重、进出口总额、城镇登记失业率、城镇在职职工基本养老保险参保人数、城镇职工基本医疗保险参保人数、城镇居民基本医疗保险参保人数、耕地保有量、新型农村合作医疗保险覆盖率、单位GDP 能源消耗、单位GDP二氧化碳排放、单位工业增加值用水量、非化石能源占一次性能源消费比重、化学需氧量排放总量、二氧化硫排放总量、氨氮排放总量、氮氧化物排放总量17项指标完成规划目标;地区生产总值、一般公共预算收入、固定资产投资、城市居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入5项指标低于规划目标。