近代物理学常识

- 格式:pdf

- 大小:275.86 KB

- 文档页数:1

物理学的最全科普环球物理20191019STUD备注:本文由“中科院物理所”(ID:cas-iop)整理采编,由“撕蛋”完成学术文献、原理模型、视频资料、动态展示等信息整理。

在此,特别鸣谢。

“唯有宇宙和人类的愚蠢是永恒的”这是关于物理学的最强科普(完整版)本文素材主要摘录自加来道雄的《Hypersapce》和丘成桐的《The Shape of Inner Space》。

凭籍本文,回顾一下两百年来的科学史,看看那些代表着人类最高心智的数学家、物理学家们前仆后继探究宇宙本源的奇妙历程,并向他们致以最崇高的敬意!《Hypersapce》和《The Shape of Inner Space》这是一部壮丽的物理史诗,这是一串光耀后世的姓名。

他们是:牛顿,高斯,黎曼,麦克斯韦尔,爱因斯坦,杨振宁,罗摩奴詹,霍金,维藤……(且慢,最近十年,我们只能在娱乐版看到的杨老师,居然可以和那些大师比肩吗?可以的!以杨老师和他的学生命名的杨-米场,即所谓标准模型,成功地解释、整合了四种自然力中的三种)第五届索尔维会议合影后排左起:A.皮卡尔德,E.亨利厄特,P.埃伦费斯特,Ed.赫尔岑,Th.顿德尔(德康德),E.薛定谔,E.费尔夏费尔德,W.泡利,W.海森堡,R.H.否勒,L.布里渊中排左起:P.德拜,M.克努森,W.L.布拉格,H.A.克莱默,P.A.M狄拉克,A.H.康普顿,L.德布罗意,M.波恩,N.玻尔前排左起:I.朗缪尔,M.普朗克,居里夫人,H.A.洛伦兹,A.爱因斯坦,P.朗之万,Ch.E.古伊,C.T.R.威尔逊,O.W.里查逊上世纪初,一位比利时的实业家欧内斯特·索尔维创立了索尔维会议。

1911年,第一届索尔维会议在比利时布鲁塞尔召开,以后每3年举行一届。

1927年10月,第五届索尔维会议召开,因为发轫于这次会议的A.爱因斯坦与N.玻尔两人的大辩论,这次索尔维会议被冠之以“最著名”的称号。

那么,这些智慧的头脑到底有多智慧?我们普遍接受这样一个结论,即我们现存的这个宇宙起源于一次大爆炸,英文叫做“Big Bang!”1STUD备注1:在当今的科学界,支持大爆炸理论是压倒性的共识,然而在二十世纪二十至三十年代,几乎每一个主流宇宙学家都更喜欢稳恒态理论,还有很多人指责说大爆炸理论提出的宇宙在时间上的开端是将宗教概念引入了物理学中。

高中物理常识学史高中物理常识学史高中物理常识学史是指研究高中物理课程中所涉及的基本物理知识的发展历史。

这些知识包括力学、热学、光学、电磁学等等。

了解物理学的历史可以帮助学生更好地理解物理学的发展过程,以及为什么现代物理学有了今天的成就。

古代物理学在古代,人们对物理学的认识还非常有限。

早在公元前6世纪,古希腊的柏拉图和亚里士多德就提出了一些关于物质本质的观点。

柏拉图认为世界由形而上的理念构成,而亚里士多德则认为物质是由四个元素(地、水、火、气)组成的。

这些观点在很长一段时间内影响了人们对物质世界的认识。

中世纪物理学在中世纪,物理学的发展受到了宗教的限制。

天主教会对科学研究持保守态度,很少有人敢于挑战当时的传统观点。

然而,一些突破性的想法仍然出现了。

尼古拉斯·奥斯特(Nicholas of Cusa)提出了一个有关宇宙无限大的理论,迈克尔·塞尔维图斯(Michael Servetus)提出了被称为“气体学说”的观点。

近代物理学随着文艺复兴和科学革命的到来,物理学进入了一个新的阶段。

伽利略·伽利莱通过实验和观察,提出了运动学的基本原理。

他的观点和方法对后来的物理学家产生了重要影响。

伽利略的学生、牛顿则通过他的《数学原理》奠定了经典力学的基础。

18世纪,光学也取得了重要的发展。

牛顿通过实验证明了白光是由各种颜色光线混合而成的,这一观点成为著名的色散理论。

19世纪,电磁学的发展成为物理学的一个重要分支。

奥斯丁·法拉第和迈克尔·法拉第的实验和理论研究为电磁学的建立做出了重要贡献。

此外,热学和统计物理学的发展也为理解能量传递和热力学定律提供了重要的基础。

20世纪物理学20世纪是物理学发展史上的一个重要时期。

相对论和量子力学的出现彻底改变了人们对物质世界的认识。

阿尔伯特·爱因斯坦提出了狭义相对论和广义相对论,揭示了时间、空间、质量和能量之间的关系。

量子力学的发展则揭示了微观世界的奇特现象,如不确定性原理和量子纠缠。

高中物理学史文中高三物理编制:胡民红印900份2012-12-3该资料针对理综物理部分第一题常考物理学史,望详读牢记!必修一1、物理学是一门自然科学。

它起始于伽利略和牛顿的年代。

经过三个多世纪的发展,它已经成为一门有众多分支的、令人尊敬和热爱的基础科学。

2、亚里士多德,古希腊杰出的哲学家、科学家,形式逻辑学的创始人。

在物理学方面,他认为自然中一切对象都在不断的运动和变化,空间和位置是一切种类运动的普遍条件。

他首先给出了时间的定义,并认为既然运动是永恒的,那么时间也同样是永恒的。

3、最早研究运动问题的,大概要算古希腊学者亚里士多德了。

他认为物体下落的快慢是由它们的重量决定的。

他的这一论断符合人们的常识,以至于其后的两千年的时间里,大家都奉为经典。

4、19世纪末,意大利比萨大学的青年学者伽利略对亚里士多德的论断表示了怀疑。

后来,他在1638年出版的《两种新科学的对话》一书中做出了评论。

(逻辑推理:一轻一重两物体,亚氏认为重落的快轻落的慢,若捆绑在一起,更重,应比重的更快;另一角度,若捆绑,慢的拖累快的,应比重的慢些。

由此陷入困境,为摆脱,伽利略认为只有一种可能性——重物和轻物应该下落得同样快。

)这本著作的出版,奠定了伽利略作为近代力学创始人的地位。

5、比萨斜塔。

传说伽利略在此做过落体实验,但后来又被严谨的考证否定了。

尽管如此,来自世界各地的人们都要前往参观,他们把这座古塔看做伽利略的纪念碑。

6、伽利略在逻辑推理后并没有就此止步,他要进一步通过实验研究自由落体运动的规律。

首先,伽利略建立了描述运动所需要的概念,诸如平均速度、瞬时速度以及加速度等,都是伽利略首先建立起来的。

7、伽利略相信,自然界的规律都是简洁明了的,于是猜想落体也一定是一种最简单的变速运动,他的速度应该是均匀变化的。

接下来,他要实验验证速度与时间成正比的猜想。

他让铜球沿阻力很小的斜面滚下,多次实验表明,该运动确实是匀变速直线运动,换不同小球,从不同高度开始滚动,只要斜面的倾角一定,小球的加速度都是相同的。

明清时期西方物理学知识向中国的传播⏹明朝:1368年-1644年⏹朱元璋(洪武31年)1368年⏹朱翊钧(万历48年)1573年,利玛窦1582年来华⏹朱思宗(崇祯17年)1628年,1644年李自成攻陷北京清朝:1616年-1911年⏹爱新觉罗·努而哈赤(天命11)1616年开国⏹皇太极(天聪10)1627年⏹福临(顺治18)1644年⏹玄烨(康熙61)1662年⏹1717年重新实行海禁⏹雍正年间拆除各省教堂⏹1840年鸦片战争⏹1894年甲午战争、1898年戊戌变法、1900年八国联军、1911年辛亥革命、1912年中华民国成立⏹第一次西学传入中国--明末-清初(16世纪末-18世纪20年代,140多年)⏹清代中期-闭关锁国⏹18世纪下半叶-19世纪上半叶,欧洲国家多次派使来华。

⏹1753年,葡萄牙特使巴哲格抵华;⏹1793年,英国特使马嘎而尼抵华,要求通商和互派使节。

他们带来了大批礼物,其中有天球仪、地球仪、抽气机、力学器械、光学仪器、各种枪炮、军舰模型等。

清王朝认为:“天朝物产丰富,无所不有,原不籍外夷货物以通有无;”“此则与天朝体制不合,断不可行。

”⏹1816年,英国特使阿美士德抵华,再次要求通商。

⏹清朝回答:“天朝不宝远物,凡尔国奇巧之器,亦不视为珍异”,“嗣后毋庸遣使远来,徒烦跋涉,但能倾心孝顺,不必岁时来朝,始称向化”。

⏹第二次西学传入中国--晚清时期(19世纪中期-20世纪初期,70多年)⏹这一时期传入物理学知识的特点:⏹内容零散⏹水平不高⏹多为应用或实用知识⏹物理学内容被包裹在其他知识中传入(引进机械学方面的知识时,涉及到力学知识;引进天文学方面的知识时,涉及到光学和热学知识。

)晚清时期西方物理学知识的传入⏹19世纪中叶至20世纪初,在中国进行科学和教育活动的西方人士,以新教传教士为主。

新教传教士来华后,在其传教活动中,从一开始就比较重视科技常识的传播和教育的普及等方面的工作。

常识积累近代科学技术的发展牛顿和经典力学1、牛顿早期科学发明与创造⑴童年时代:1642年牛顿出生于英国北部一个小村庄,他从小就爱思考,善于观察生活,观察生活中人们的劳动,再根据人们的需要进行一些发明和创造。

⑵中学时代:他已开始进行科学研究与实验。

成绩优异,考入剑桥大学。

⑶大学时代:牛顿在剑桥大学期间,除了师从著名学者巴罗教授学习外,还用大量时间自学笛卡尔等人的数学著作,这些著作将牛顿引导到当时数学的最前沿-----解析几何和微积分方面。

大学毕业前,他就提出了数学上有名的二项式定理以及微积分的初步算法。

这些都为牛顿后来在数学领域做出贡献奠定了坚实的基础。

⑷黄金时代:1665—1666年,牛顿在家乡居住的两年,是牛顿科学生涯中的黄金岁月,他在光学、数学、力学等领域的研究都取得了重要进展。

①牛顿在研究了伽利略等人的实验结果后,自己制作了一架折射望远镜,对太阳光进行反射实验,证明日光即白光由七色光组成,还进一步说明了物体颜色的形成原理。

②牛顿于1668年设计并制作了世界上第一架反射望远镜,用它考察了行星运动,分析潮汐现象,预言地球不是正球体。

③1672年,牛顿在提交给英国皇家学会的论文《关于光和色的新理论》中,提出了光的本质是的微粒见解。

这在以后的两个世纪中与波兰物理学家惠更斯的“波动说”构成了关于光的两大基本理论。

2、发现万有引力定律⑴万有引力定律的发现在大学里,牛顿就已经了解了哥白尼、伽利略和开普勒等人在天文学方面的研究成果。

但他有新的思考,经过反复思考与实验后,他得出结论:宇宙中一切物体之间,都存在着一种相互吸引的作用,这种相互吸引的作用力,就是万有引力。

⑵物理运动三大定律的发现1687年牛顿的划时代科学巨著《自然哲学中的数学原理》出版,在这部著作中,他确定了解决万有引力问题的物体运动三定律。

这是一本重要的力学全书,它用数学表达式的表达方式,把伽利略和开普勒等人提出的零散的理论加以科学整理,从而构成一个完整的力学理论体系。

高中物理人物及贡献知识点

以下是几位高中物理领域的重要人物及其贡献:

1. 伽利略:意大利天文学家、物理学家,被誉为近代科学之父。

他通过实验和观察发现了自由落体定律和斜面静摩擦力的规律,提出了相对论的相对性原理。

2. 牛顿:英国物理学家、数学家,被认为是经典力学的奠基人。

他提出了万有引力定律和三大运动定律,并成功地将这些理论应用于行星运动、天体物理学等领域。

3. 波尔:丹麦物理学家,开创了量子力学的基础。

他提出了原

子结构的量子理论,建立了波尔理论,解释了氢原子系列光谱线的发射和吸收规律。

4. 爱因斯坦:德国物理学家,相对论的创立者。

他提出了狭义

相对论和广义相对论的理论,揭示了时间、空间、质量和能量之间的本质关系,成为现代物理学的基石之一。

5. 居里夫人:波兰裔法国科学家,物理化学家,发现了镭元素

并获得了诺贝尔物理学奖和化学奖。

她还发现了放射性衰变的规律,为核能的研究和应用开创了道路。

以上是几位高中物理领域的重要人物及其贡献,涵盖了经典力学、量子力学、相对论、核物理等多个方面的知识点。

高中物理文学常识一、力学1、1638年,年,意大利物理学家伽利略在意大利物理学家伽利略在意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的)。

2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验。

3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;保持这个速度一直运动下去;得出结论:得出结论:力是改变物体运动的原因,力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比。

6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,如果没有其它原因,如果没有其它原因,运动运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

高中物理文学常识一、力学1、1638年,意大利物理学家伽利略在《两种新科学的对话》中用科学推理论证重物体和轻物体下落一样快;并在比萨斜塔做了两个不同质量的小球下落的实验,证明了他的观点是正确的,推翻了古希腊学者亚里士多德的观点(即:质量大的小球下落快是错误的)。

2、1654年,德国的马德堡市做了一个轰动一时的实验——马德堡半球实验。

3、1687年,英国科学家牛顿在《自然哲学的数学原理》著作中提出了三条运动定律(即牛顿三大运动定律)。

4、17世纪,伽利略通过构思的理想实验指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;得出结论:力是改变物体运动的原因,推翻了亚里士多德的观点:力是维持物体运动的原因。

同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

5、英国物理学家胡克对物理学的贡献:胡克定律;经典题目:胡克认为只有在一定的条件下,弹簧的弹力才与弹簧的形变量成正比。

6、1638年,伽利略在《两种新科学的对话》一书中,运用观察-假设-数学推理的方法,详细研究了抛体运动。

17世纪,伽利略通过理想实验法指出:在水平面上运动的物体若没有摩擦,将保持这个速度一直运动下去;同时代的法国物理学家笛卡儿进一步指出:如果没有其它原因,运动物体将继续以同速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向。

7、人们根据日常的观察和经验,提出“地心说”,古希腊科学家托勒密是代表;而波兰天文学家哥白尼提出了“日心说”,大胆反驳地心说。

8、17世纪,德国天文学家开普勒提出开普勒三大定律。

9、牛顿于1687年正式发表万有引力定律;1798年英国物理学家卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量;10、1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维烈(勒维耶)应用万有引力定律,计算并观测到海王星,1930年,美国天文学家汤苞用同样的计算方法发现冥王星。

世界近代三大物理难题题目第一个难题:量子力学和相对论的矛盾相对论和量子力学在诞生后,就代替经典力学成为了人类物理学的理论基础,而现代物理学的第一个问题也来自于这两个理论,相对论大多数时候是描述宇宙大尺度结构,比如说光的运动,天体之间的引力对时空的影响,而量子力学主要描述微观粒子的运动,两个理论描述的尺度完全不同。

两个理论的主要矛盾是对宇宙中四种基本力的解释出现了问题,电磁力,强力,弱力和引力。

在量子力学的理论体系中,宇宙中的力都是由基本粒子来传递的,除了引力之外的三种基本力目前都可以用量子理论来解释,目前还没有发现传递引力的基本粒子,为此科学家还虚构出了传递引力的“引力子”。

而在相对论中,对引力的描述是“几何化”的,引力其实是时空的本质属性,我们认知中的引力其实是时空的“弯曲”,物体的质量越大产生的引力就越大,这是因为物体的存在对时空产生了影响,时空被“压弯”了,时空的曲率导致周围的物体向弯曲的时空中心移动,这就是为什么质量越大引力就越大。

很显然,相对论对引力的解释是很完善的,同时也是目前最被认可的理论,从这个角度去思考就会发现,引力其实并不是一种力,而是宇宙这个四维时空展现出来的特质。

相对论解决了引力,却无法把解决另外三种基本力,如同引力一样用几何化的空间思维解释,而量子力学从基本粒子的角度解决了三种基本力,却无法解释引力是怎么传递的,这两个理论的矛盾是目前人类物理学最大的问题之一!第二个难题:奇怪的暗物质和暗能量科学家在探索宇宙的过程中发现,很多数据和我们的理论不一致,有大量违背万有引力定律的情况存在,我们的理论应该是正确的,所以应该是存在某种我们没有观察到的现象存在。

经过大量的研究后科学家认为我们的宇宙中可能普遍存在一种人类看不到的“暗物质”,这些暗物质在星系中大量存在,我们的银河系中就存在大量的暗物质,正是因为暗物质的存在才可以解释银河系的稳定,在结合微波背景辐射各向异性观测,和宇宙标准模型来推测,宇宙中的物质有85%都是暗物质,可见物质只是整个宇宙的很少一部分!比暗物质更多的是暗能量,暗物质占据了宇宙总质量的26.8%,暗能量占据了宇宙总质量的68.3%,暗能量是推动宇宙运动的本质能量,宇宙的膨胀就是在暗能量的驱动下进行的。

2020届高考理综模拟测试卷(全国1卷)1.成熟植物液泡膜上有运输钙离子或氢离子的膜蛋白,这些膜蛋白将钙离子或氢离子运进液泡时耑消耗能 la(ATP)。

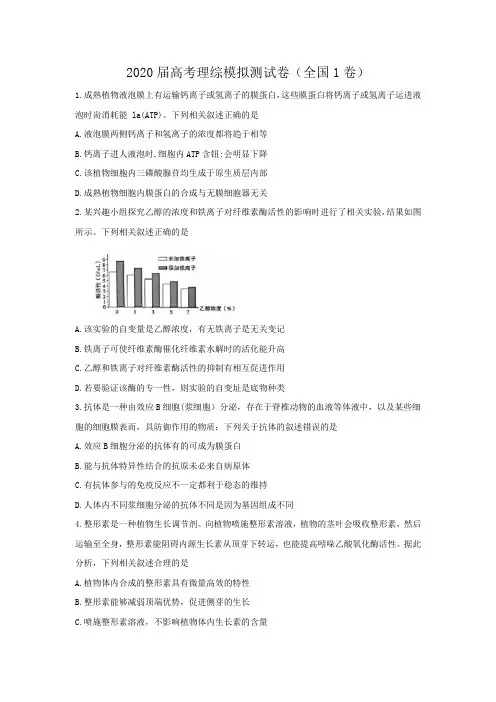

下列相关叙述正确的是A.液泡膜两侧钙离子和氢离子的浓度都将趋于相等B.钙离子进人液泡时,细胞内ATP含钮:会明显下降C.该植物细胞内三磷酸腺苷均生成于原生质层内部D.成熟植物细胞内膜蛋白的合成与无膜细胞器无关2.某兴趣小组探究乙醇的浓度和铁离子对纤维素酶活性的影响时进行了相关实验,结果如图所示。

下列相关叙述正确的是A.该实验的自变量是乙醇浓度,有无铁离子是无关变记B.铁离子可使纤维素酶催化纤维素水解时的活化能升高C.乙醇和铁离子对纤维素酶活性的抑制有相互促进作用D.若要验证该酶的专一性,则实验的自变址是底物种类3.抗体是一种由效应B细胞(浆细胞)分泌,存在于脊椎动物的血液等体液中,以及某些细胞的细胞膜表而,具防御作用的物质:下列关于抗体的叙述错误的是A.效应B细胞分泌的抗体有的可成为膜蛋白B.能与抗体特异性结合的抗原未必来自病原体C.有抗体参与的免疫反应不一定都利于稳态的维持D.人体内不同浆细胞分泌的抗体不同是因为基因组成不同4.整形素是一种植物生长调节剂。

向植物喷施整形素溶液,植物的茎叶会吸收整形素,然后运输至全身,整形素能阻碍内源生长素从顶芽下转运,也能提高吲哚乙酸氧化酶活性。

据此分析,下列相关叙述合理的是A.植物体内合成的整形素具有微量高效的特性B.整形素能够减弱顶端优势,促进侧芽的生长C.喷施整形素溶液,不影响植物体内生长素的含量D.整形素是生长素、脱落酸等植物激素的抑制剂5. miRNA 是一类进化上保守的非编码小分子RNA ,具有在翻译水平调控基因表达的功能。

如图所示为某种 miRNA 的合成、加工和调控W 基因表达的流程图。

下列相关叙述不合理的是A.细胞核和细胞质内都有催化核苷酸链内化学键水解的酶B.所有miRNA 蛋白质釭合体都能调控W 基因的翻译C.细胞内有多种RNA,其中内部含有氢键的不仅仅是tRNAD.核糖体在W 基因mRNA 上移动时会作随新肽键的合成6.某科研人员发现人类的一种新型单基因遗传病,但不清晰致病基因位于常染色体、X 染色体还是X 和Y 染色体的同源区段上。

质量概念的发展历程第一章质量概念的提出1、经典力学中质量概念的提出以牛顿第二定律所表现出的质量称为惯性质量.定义是给概念规定界限的判断,而定律是几个概念之间彼此的本质联系,它所反映的是客观规律.牛顿第二定律正是这样的客观规律,它所反映的是力、质量和加速度这三者之间的本质联系.实际上,人们所以能总结出牛顿第二定律,就是因为人们预先就对力、质量和加速度这三个物理量的概念和测量方法已经有所掌握,然后才能通过实验找出它们之间的内在联系.也就是说,质量的概念及测量方法并非来源于第二定律,而是先于这个定律.第二定律建立过程的历史事实正是如此,早在牛顿第二定律建立之前,人们(包括牛顿)已经用“物质之量”给质量下了定义,并已凭经验知道了通过比较重量来量度质量的方法.牛顿在其著作中说:“物质的量是质的量度,可由其密度与体积求出.”然而,质量没有定义之前又那来的密度?显然,牛顿这个定义等于没有说.“物质的量”往往是指物质多少或物质数量一类的东西,由相对性原理的制约,物质多少这样一个概念本身无法再进一步给以定义,物质的概念被认为是不说自明的.正是这个原因,在牛顿力学中寻找不到“物质的量”与惯性质量之间的任何联系,使得“物体所含物质越多,物体惯性越大”这条经验定律一直游离于物理学之外.也正是这个原因,物理学上的质量除了牛顿定律所赋予它的意义外不再有别的意思,质量乃是阻挠速度变化的量度.这又要回到用定律来定义质量上来,让人很不满意.2、横向质量与纵向质量问题约瑟夫·汤姆孙在1881年承认一个带电的物体比一个没有带电的物体更难加速,因此静电能量表现成某种电磁质量,增加了物体的机械质量.之后威廉·维恩(1900)和 Max Abraham (1902)认为一个物体的总共质量与它的电磁质量相同.因为电磁质量取决于电磁能量,维恩所提出的质能关系是.George Frederick Charles Searle 和汤姆孙也指出,电磁质量随着物体的速度而增加.亨德里克·洛伦兹在他的洛伦兹以太理论的框架中承认这个说法.他将质量定义成所用力与加速度的比值而不是动量与速度的比值,因此他必须区分横向质量()(当物体运动的方向与加速度相同或相反)和纵向质量()(当物体运动的方向与加速度垂直).只有当加速度与物体运动的方向垂直时,洛伦兹的质量才会等于现在被称作相对论性质量的质量.是洛伦兹因子,v是物体与以太的相对速度,c是光速).因此,根据这一理论没有物体可以到达光速,因为物体的质量将趋于无限大.而对于一个具有非零静质量的粒子在x方向运动时所受到的作用力和加速度的准确表达是:爱因斯坦在他1905年的论文中计算了横向质量和纵向质量,在他第一篇关于的论文中(1905),m所代表的是现在认为的静质量.在狭义相对论中,就像洛伦兹以太理论,一个静质量非零的物体无法以光速运动.当物体趋近于光速时,它的能量和动量将无限制的增加.横向质量和纵向质量被相对论性质量的概念取代.Richard C. Tolman 在1912年表示m0(1 - v2/c2)-1/2最适合用来表示运动物体的质量.在1934年,Tolman也定义相对论性质量为:,这一定义对于所有粒子都适用,包括了以光速运动的粒子.对于以低于光速运动的粒子,即具有非零的静质量的粒子,这方程变成,当相对速度为零时,将等于1.当相对速度趋近光速时,将趋近无限大.在动量的方程中,m所代表的质量是相对论性质量牛顿第二定律以的形式表达仍然正确.但并不是零,因为相对论性质量是速率的函数,因此牛顿第二定律不能以来表示.第二章电磁质量概念的引入与发展1、质量概念的发展物理学家海森堡说:“为了理解现象,首要条件是引入适当的概念,我们才能真正知道观察到了什么.”在17、18世纪之际,物理学已经发展为以拉普拉斯为代表的、把力学视为物理学基础的“牛顿范式”,以傅里叶为代表的研究热、光、电磁现象的“非牛顿范式”两大学派.最早提出量纲理论的傅里叶就主张“物体的可量度的热效应的三个量k、h、c就都只涉及长度、时间、温度3个单位,重量单位可以省去”;1887年黑格姆出版的《能论》中主张“精密科学不必要引入有关原子假说的物理量,只应该使用能量、压力、温度等直接可观测的物理量来记述”;奥斯特瓦尔德发现催化现象不能用原子论解释后,于1893年出版的《普通化学》中阐述了他的能量世界图像,“认为世界上一切现象都只是由于空间和时间中的能量的变化构成的,因此这三个量可以看做是最普遍的基本概念,一切能计量观察的事物都能归结为这些事物”.后来牛顿被称为“近代物理学鼻祖”的原因,就把质量M、长度L、时间T定为量纲式中三个最基本的物理量.在经典物理学理论中,长度L、时间T被认为是描述运动的“参量”,并不具有实质性的物理学意义;现代物理学已经根据“质能等价”的关系,在使用能量的单位eV逐渐取代质量的单位kg.(笔者注:现代物理学中的eV主要指电磁质量的能量,这正说明引力质量与电磁质量具有等价性.)对宇观世界而言,质量M并不具有任何物理学意义:开普勒第三定律的数学表达式为R3/T2=K,这个公式的物理学内涵是,任何一个天体的轨道运行,都只跟使用量纲式中L、T表述的空间结构R3/T2=K相关,而跟星体的质量M没有关系.航天实践告诉我们,只要进入离地面超过200km的空域,任何物体的自然运动都跟物体的质量M不再有任何关系.如果宇航员在舱外释放一个鸡蛋,它也肯定会跟飞船在同一的轨道上飞行.辐射能ε从粒子中放出后,粒子的质量M必有“亏损”;反之质量M将会增加;其当量关系为931MeV~1.66×10-27kg——这已经是核能应用中的常识.据此可知:1MeV的辐射能ε被储存在粒子的相空间所产生的静质量,就应该是1.783×10-30kg;反之,物质系统“亏损”1.783×10-30kg的静质量,空间中就会增加1MeV的辐射能ε.质量和能量之间的当量关系是:1MeV~1.783×10-30kg.狄拉克依据“负能量海”理论预言:如果真空中有一个光子的能量E>1.022MeV,就有可能被“负能量海”中的电子所吸收,“这个电子就会受到激发而越过禁区,跑到正能量区域表现为一个正能量的电子e-,同时留下一个‘空穴’则表现为一个正能量的正电子e+”. “一个正能量的电子e-”+“一个正能量的正电子e+”的静质量,已经不小于1.022MeV;那么,“正能量的电子e-”的动能是从哪里来的呢?负电荷e-从负能量海创生时,其质量并不遵从1MeV~1.783×10-30kg 的当量关系,而是遵从1MeV~0.908×10-30kg的当量关系.综合可以肯定,微观世界的质量M就有两种:一种是仅有M效应的静质量,遵从1MeV~1.783×10-30kg 的当量关系;另一种是既有M效应、又有q效应的实体质量,遵从1MeV~0.908×10-30kg的当量关系.对于宏观世界,依据热功当量:1eV=1.60×10-19J,可得1MeV=1.778×10-30kg×V2(或gR),必须注意:其前提条件是假定V2(或gR)=1.于是,宏观世界的质量m就不再是一个恒量,而成了一个随着其运动速度V不同、或者处在空间中的位置gR不同而变化的变量.综上所述,如果以1MeV的能量为基准,宏观世界的质量M是一个变量,它将随着质点运动的速度V或者是所处空间中的gR不同而变化.微观世界能量ε跟质量存在两种当量关系:1MeV~1.783×10-30kg 和1MeV~0.908×10-30kg.恩格斯早就指出,牛顿力学根本不属于“物理学”范畴,自然科学以牛顿范式为典范的传统,错了!(笔者注:恩格斯时代的牛顿力学主要是研究引力质量,物理学主要是研究电磁质量.)2006年国际弦理论大会之前,在北京举办的中美高能物理未来合作研讨会上,李政道的报告认为,解决诸如质量起源、电荷本质、量子引力、基本粒子世代重复之谜等,必将引发新的物理学进展.实际上李政道先生揭示的是,在整个轻子方面可能存在着一个以前从未揭示过的分立对称性及其破坏,导致中微子相互作用的本真态和质量本真态相联系的映射矩阵与中微子的质量矩阵之间建立起非常确定的联系.李政道的这项研究密切关系到质量起源的问题,意义非同寻常.2、电子的电磁质量引入(1)电子的机械运动和电磁运动电子是原子核的一部分,电荷则是电磁场的场源.电子的电荷能激发一个电磁场,它也是电子自身的组成部分,于是电子是一个带电粒子与一个电磁场的统一体.带电粒子的运动是机械运动,电磁场的运动则是电磁运动,两者统一于“电子的运动”.电子论既然把一切物理运动归结为机械运动与电磁运动,也就把一切运动归结成为电子的运动.按照电动力学的原理,电子的带电粒子按照麦克斯韦方程不断激发电磁场,而电磁场则反过来以电磁力作用于带电粒子.电子的这两个组成部分随时都处于这样的相互作用之中,这种相互作用乃是电子各种行为的内因,外力只有通过这种内因才能对电子起作用.于是电子不再是牛顿力学意义下的只能被动地接受外力作用的“力学粒子”,而是一种现实的、包括场与实物的对立于自身,因而处于永恒的、内部的、必然的、自己的运动之中的“电学粒子”了.(2)电子的电磁质量的引入19世纪80年代,人们开始研究运动带电体问题.1878年罗兰发表运动电荷产生磁场的论文,激励人们从理论上进一步推测:由于磁场具有能量,驱使带电体运动,比驱使不带电体运动,一定要做更多的功,因为有一部分能量要用于建立新的磁场.所以,带电体的动能要比不带电体大.换句话说,带电动体的质量要比不带电动体大.这个由于电磁作用产生的“视在”质量,也叫电磁质量. 最先提出这个问题的是J.J.汤姆生.电子的电磁质量问题在发现相对论前后一段时间比较引人注意,这个问题牵涉到电子的结构.物理学家一直试图将电磁质量作为电子静止质量的一部分,例如质子和中子的带电状态不同,它们的质量有很小的差别,质量的这一微小差别很可能是由带电状态不同造成的.20世纪之初,杰出的先辈科学家非常重视对于电子内部结构的研究.电子论的创立者洛伦兹大师在1902年12月11日著名演讲中提出了“电子的表观质量、有效质量和有可能没有真实质量问题”.【1】参考文献:【1】[荷兰]洛伦兹,诺贝尔奖获得者演讲集.物理学第一卷[M].北京:科学出版社. 1985.24.3、经典电动力学对于电子电磁质量的计算在经典电动力学中,认为带电粒子携带了电磁自场,由于自场有内聚能(电磁自能),也会构成电磁质量μ,实验所测量的带电粒子的质量(称为粒子的物理质量),是粒子原有质量m0(通常称为裸质量)与μ之和.因为带电粒子总是同它的自场联系在一起,所以两者是不可分离的.“经典电动力学计算一个半径为R,带电量为Q的均匀球体的静电自能为W自=0.5ρudv=3Q2/(20πε0R).一个电子的库仑场的能量为w=(ε0/2)∫∞re(e/4πε0r2)24πr2dr,量子电动力学根据电磁场的能量计算电子的电磁质量,然后设电子的质量全部来源于电磁质量,计算出电子的半径a=2.8×10-15米(1).同样设电子的电荷在半径a的球中有一定的分布也可得电磁质量,结果类似.但要维持这种平衡,需要未知的非电磁力平衡,实验还无法验证.在相对论发现后有理由认为电子的电磁质量是电子引力质量的3/4,其余的与某种非电磁力有关.H.Poincare.Rend.Pol.21(1906)129.他作了一些尝试,但也未具体地说明用什么别的力可以使电子不分裂.已知电子在真空中单位体积内的电场能为: (1)又知道,点电荷的场强为: (2)我们将电场强度E带入式(1)之中,就可以得出: (3).于是,我们可以求出电子在整个空间范围上的电场能就可以对于上式求定积分,并得出: (5)在1881年的一篇论文中,汤姆生首次用麦克斯韦电磁理论分析了带电体的运动.他假设带电体是一个半径为a的导体球,球上带的总电荷为e,导体球以速度v运动,得到由于带电而具有的动能为,其中 为磁导率.这就相当于在力学质量m0之外,还有一电磁质量. 1889年亥维赛改进了汤姆生的计算,得.他推导出运动带电体的速度接近光速时,总电能和总磁能都随速度增加.还得出一条重要结论,当运动速度等于光速时,能量值将为无穷大,条件是电荷集中在球体的赤道线上.1897年,舍耳(G.F.C.Searle)假设电子相当于一无限薄的带电球壳,计算出快速运动的电子电磁质量为:,其中.经典电子论最著名的人物是 H. A. Lorentz (1853-1928), 他是一位经典物理学的大师.洛仑兹与阿伯拉罕等物理学家曾提出这种假设:电子质量可能完全是电磁的,即电子裸质量m 0=0,电子的惯性就是它电磁自场的惯性.这样,在电荷按体积均匀分布的假设下,由经典理论算出的电子半径值为r o =2.82×10-13cm ,电子半径实验值小于10-18cm ,显然用经典理论算出的电子半径并不合符实际.1903年,阿伯拉罕(M.Abraham )把电子看成完全刚性的球体,根据经典电磁理论,推出如下关系: ,其中m 0为电子的静止质量.现代物理学已经证明电子没有体积,因此经典电动力学关于电磁质量的计算是错误的.4、经典电动力学对于电子电磁质量计算的局限性电子半径实验值小于10-16cm ,用经典理论算出的电子半径r o =2.82×10-13cm 并不合符实际.关于电子的电磁质量,这是一个不可能仅仅利用经典电动力学就能解决的问题(过去的历史和大家的计算也多次证明),且经典电动力学在小于电子经典半径尺度下已经不成立.1904 年Lorentz 发表了一篇题为 "Electromagnetic Phenomena in a System Moving with Any Velocity Less than that of Light" 的文章, 在这篇文章中他运用自己此前几年在研究运动系统的电磁理论时提出的包括长度收缩、 局域时间 (local time) 在内的一系列假设, 计算了具有均匀面电荷分布的运动电子的电磁动量, 由此得到电子的 “横质量” mT 与 “纵质量” mL ,分别为 (这里用的是 Gauss 单位制): mT = (2/3)(e2/Rc2)γ; mL = (2/3)(e2/Rc2)γ3 ,其中 e 为电子的电荷, R 为电子在静止参照系中的半径, c 为光速, γ=(1-v 2/c 2)-1/2. 撇开系数不论, Lorentz 的这两个结果与后来的狭义相对论完全相同. 但 Lorentz 的文章一发表就遭到了经典电子论的另一位主要人物 M. Abraham (1875-1922) 的批评. Abraham 指出, 质量除了象 Lorentz 那样通过动量来定义, 还应该可以通过能量来定义.比方说纵质量可以定义为 m L =(1/v)(dE/dv). 但是简单的计算却表明, 用这种方法得到的质量与 Lorentz 的结果完全不同!很明显, 这说明 Lorentz 的电子论有缺陷. 那么缺陷在哪里呢? Abraham 提出 Lorentz 的计算忽略了为平衡电子电荷间的排斥力所必需的张力. 没有这种张力, Lorentz 的电子会在各电荷元的相互排斥下土崩瓦解. 除 Abraham 外, 另一位经典物理学的大师 H. Poincar é (1854-1912) 也注意到了 Lorentz 电子论的这一问题. Poincar é 与 Lorentz 是 Einstein 之前在定量结果上最接近狭义相对论的物理学家. 不过比较而言, Lorentz的工作更为直接,为了调和以太理论与实验的矛盾,他具体提出了许多新的假设,而Poincaré往往是在从美学与哲学角度审视 Lorentz 及其他人的工作时对那些工作进行修饰及完善. 这也很符合这两人的特点, Lorentz 是一位第一流的 working physicist,而Poincaré既是第一流的数学及物理学家,又是第一流的科学哲学家. 1904 年至 1906 年间 Poincaré亲自对 Lorentz 电子论进行了研究,并定量地引进了为维持电荷平衡所需的张力,这种张力因此而被称为 Poincaré张力 (Poincaré stress). 在 Poincaré工作的基础上, 1911 年 (即在 Einstein 与 Minkowski 建立了狭义相对论的数学框架之后), M. von Laue (1879-1960) 证明了带有 Poincaré张力的电子的能量动量具有正确的 Lorentz 变换规律.在物理学历史上,只有以洛仑兹为代表的电子论才自觉地考虑过这个问题,我们称之为“洛仑兹问题”.电子论既然把一切物理运动归结为电子运动,也就把一切物理运动最终归结为洛仑兹问题.电子论采用刚球模型和推迟解,导出了一个电子动力学方程.汤姆逊首先得到这一方程,我们称之为汤姆逊方程.从这一方程得出结论,电子得固有磁场对其带电粒子的作用可以归结为两项:一项相当于电子增加了一份质量,称之为“电磁质量”;另一项是与辐射相联系的阻力,称之为“辐射阻尼”.这一方程未能象电子论期待的那样揭开原子世界的秘密,却给物理学带来了两次危机. 第一次危机是“电磁质量”这一范畴带来的.它不遵循质量守恒定律,从而使动量守恒定律乃至能量守恒定律也都不成立.这一情况使物理学家们大位震惊,彭加勒惊呼“原理的普遍毁灭”!第二次危机则是“辐射阻尼”这一范畴带来的,它得出结论:“电子作变速运动必然导致辐射电磁波.”(0.1)应用于卢瑟福在1911年建立的原子有核模型,将得出结论:“原子将因辐射而落于核.”(0.2)这意味着原子刚一构成就会立刻解体,可是事实却证明原子能够持久地存在.第一次危机动摇了人们对经典物理学的信念,第二次危机则把经典物理学逐出了原子世界.对前面的"第一次危机是“电磁质量”这一范畴带来的.它不遵循质量守恒定律,从而使动量守恒定律乃至能量守恒定律也都不成立.这一情况使物理学家们大位震惊,彭加勒惊呼“原理的普遍毁灭”!5、狭义相对论与电子的电磁质量按照狭义相对论中最常用的约定,我们引进两个惯性参照系: S 与 S', S' 相对于 S 沿 x 轴以速度 v 运动. 假定电子在 S 系中静止,则在 S' 系中电子的动量为:p'μ = ∫t'=0T'0μ(x'ξ)d3x' = L0αLμβ∫Tαβ(xξ)d3x'其中Tμν为电子的总能量动量张量,L 为Lorentz 变换矩阵. 由于S 系中Tμν与t 无关,考虑到∫Tαβ(xξ)d3x' = ∫Tαβ(γx', y', z')d3x' = γ-1∫Tαβ(xξ)d3x,上式可以改写成:p'μ= γ-1L0αLμβ∫Tαβ(xξ)d3x ,由此得到电子的能量与动量分别为 (有兴趣的读者可以试着自行证明一下): E = p'0 = γm + γ-1L0i L0j∫T ij(xξ)d3x ,p = p'1 = γvm + γ-1L0i L 1j∫T ij(xξ)d3x ,这里 i, j 为空间指标 1, 2, 3, m=∫T00(xξ)d3x,这里为了简化结果,我们取 c=1. 显然,由这两个式子的第一项所给出的能量动量是狭义相对论所需要的,而 Lorentz 电子论的问题就在于当 Tμν只包含纯电磁能量动量张量 TEMμν时这两个式子的第二项非零.那么 Poincaré张力为什么能够避免 Lorentz 电子论的问题呢?关键在于引进Poincaré张力后电子才成为一个满足∂νTμν=0 的孤立平衡体系. 在电子静止系 S 中Tμν不含时间,因此∂jTij=0. 由此可以得到一个很有用的关系式 (请读者自行证明):∂k(Tikxj)=Tij. 对这个式子做体积分,注意到左边的积分为零,便可得到:∫Tij(x ξ)d3x =0 ,这个结果被称为 Laue 定理,它表明我们上面给出的电子能量动量表达式中的第二项为零. 因此 Poincaré张力的引进非常漂亮地保证了电子能量动量的协变性.至此,经过 Lorentz, Poincaré, Laue 等人的工作,经典电子论似乎达到了一个颇为优美的境界,既维持了电子的稳定性,又满足了能量动量的协变性. 但事实上,在这一系列工作完成时经典电子论对电子结构的描述已经处在了一个看似完善,实则没落的境地. 这其中的一个原因便是那个“非常漂亮地”保证了电子能量动量协变性的 Poincar é张力. 这个张力究竟是什么?我们几乎一无所知. 更糟糕的是,若真的完全一无所知倒也罢了,我们却偏偏还知道一点,那就是 Poincaré张力必须是非电磁起源的,而这恰恰是对电磁观的一种沉重打击. 就这样,试图把质量约化为纯电磁概念的努力由于必须引进非电磁起源的 Poincaré张力而化为了泡影. 但这对于很快到来的经典电子论及电磁观的整体没落来说还只是一个很次要的原因.从经典电磁理论也可以推导出运动带电体质量随速度增加的结论.放射学大师贝克勒尔指出,电子的荷质比“е/m是速度υ的函数.对于偏转最小的β射线来说,速度υ趋近于光速.……电子的质量,假若不是完全地、至少是部分地来源于电磁反作用,于是产生出关于物质惯性的新的概念.”通常所说的物体质量是指其静止质量,电子的静止质量很小,大约是9.3×10-31kg.如果要讨论运动起来后的相对论质量,那么就要先说明运动的速度以及其静止质量,然后以相对论公式计算之,电子的运动速度一般在0.8倍光速左右,因此其相对论质量大概是其静止质量的2.7倍.当然如果速度更快一点,其相对论质量会更大一点.6、量子电动力学与电磁质量问题在量子电动力学(QED)中,电子也一样具有电磁自能,但把电子质量完全约化为电磁概念的梦想根本无法实现:(1)由于超精的常数1/137 是一个很小的数目,因此由电磁自能产生的质量修正μ与裸质量 m0相比只占一个很小的比例;(2)即使我们把QED的适用范围延伸到比普朗克能标还高的能区,使μ变得很大,但由于理论中是μ∝m0,这表明如果电子裸质量为零,它的电磁自能也将为零,而裸质量是QED中拉格朗日量的参数,它在理论适用范围是无法约化的. 因此,试图把质量完全归因于电磁的想法,在量子场论中完全不成立.象电子这样质量最小,电磁质量也只能在粒子质量中占不大的比例,把它的质量完全归因于电磁的想法都绝无可能,因此对其它粒子,特别是那些不带电荷的粒子,就更无可能了.自从物理学家建立各种各样的理论以来,由量子电动力学预言的电子固有磁矩和实验的偏差符合到有效数位10位[理论:0.001159652133(29) ,实验:0.001159652188(4)],这是目前为止理论与实验符合最好的一个例子.物理学家费恩曼(R.P.Feynmann)因此把量子电动力学称为物理学皇冠上的明珠.阿罗什和瓦恩兰主要研究光的基本量子行为以及光与物质相互作用的量子现象.这里的物质主要是原子(离子),而光可以是可见光、红外光或者微波场,它们只是波长(能量)不同而已.1930 年,美国物理学家奥本海默计算了电子与它自己的场的相互作用,这是一个电子发射一个光子然后再把它吸收回去的过程.在这个过程中,光子不是做为真实粒子发射出来的,而是一个虚光子.按照QED,这是一个完全可以发生的过程.奥本海默的计算涉及到一个对虚光子动量的积分,它的值是无穷大.电子与自己的场的这种相互作用称为电子的自能,也就是电子的质量.这个结果表明,在最低级近似下求得的电子质量是一个不可思议的无穷大.试图把质量完全归因于电磁相互作用的想法在量子场论中彻底地破灭了,电子的电磁质量需要依靠量子场论来解决,但在量子场论中,电子的电磁质量变得更为复杂(因为除了经典的电磁质量外,还出现了量子涨落如真空极化等,这导致电子的电磁质量为无穷大).电子的电磁质量在量子场论中变得更为麻烦,但与此同时,量子场论中出现了重整化手续,也就是假设电子的裸质量是负无穷大,电子的电磁质量为正无穷大,它们之和就是一个有限。

高中历史专题七1近代物理学的奠基人和革命者学案人民版必修3课前预习一.巨人肩上的思索1.背景:近代科学的诞生以及①________定律的创立,冲击了②________学说的统治地位。

2.牛顿力学三定律⑴时间:③________世纪末⑵内容:牛顿在研究伽利略自由落体定律的基础上,得出了④________定律和⑤________定律,又在⑥________等人对碰撞运动研究的基础上总结出作用力与反作用力定律。

⑶地位:牛顿的运动三定律构成了近代⑦________体系的基础,成为整个近代⑧________学的重要支柱。

3.万有引力定律⑴提出:从研究地球对⑨________的引力入手,综合了⑩________等人有关天体力学方面的研究成果,并运用他自己创立的⑪________做计算工具,成功地导出了⑫________定律。

4.著作:《自然哲学的数学原理》,总结了⑬________体系以及在数学、天文学方面的研究成果。

特别提醒牛顿力学建立在日常生活中常见的低速运动的物质之上。

时间和空间被视为与物质运动无关而独立存在,是绝对的。

这虽然能符合日常经验,但无法解释高速运动的物体运动的规律和微观世界中的粒子,牛顿力学体系面临着危机和挑战。

二.认识史上的飞跃1.牛顿力学体系对自然界的⑭________现象做出了系统的、合理的说明,从而完成了人类对自然界认识史上的第一次理论大综合。

它的确立使力学和⑮________在理论上达到了相当完备的程度,同时也在生产和科学实验中得到广泛的应用和验证。

2.使科学摆脱了⑯________的束缚,近代科学进入了全面繁荣的时代,各门自然科学的理论体系纷纷建立起来。

3.⑰________的发现,体现了自然科学所具有的惊人的预见力和巨大的理论指导意义。

特别提醒多角度分析牛顿取得成就的原因。

⑴具备了较好的经济基础。

当时英国资本主义经济的迅速发展,为牛顿在科学方面的贡献创造了条件。

⑵具备了较好的知识条件。

高三物理一轮知识点归纳总结大全在高三物理学科中,学生需要掌握大量的知识点,这些知识点涵盖了各个物理领域的基础概念和理论。

为了帮助学生更好地掌握这些知识,本文将对高三物理学科的一轮知识点进行归纳总结,并提供相关的例题和解析,希望能够对学生的学习有所帮助。

一、力学1. 运动的描述和研究方法- 参考系的选择- 运动的描述方法(位移、速度、加速度)- 动力学基本定律(牛顿定律)- 动量守恒定律和动能定理2. 受力分析- 力的分类和合成- 牛顿定律的应用- 平衡条件和平衡状态的判断- 摩擦力和斜面上的运动3. 动力学中的各类物体运动- 自由落体运动- 斜抛运动- 平抛运动- 圆周运动- 受阻尺度运动4. 力学定律的应用- 弹簧力和胡克定律- 浮力和阿基米德原理- 飞行物体的运动- 行星运动和开普勒定律二、热学1. 温度和热量- 温度的测量- 热平衡和热量传递- 物质的热膨胀2. 热量的传递- 热传导- 热辐射- 热对流3. 热力学定律和热机运行- 热力学定律(第一、第二定律)- 热机的效率和功率- 热机循环4. 气体状态方程和热力学过程- 气体状态方程- 热力学过程(等温、等压、绝热过程)三、光学1. 光的基本性质- 光的传播和中的反射- 光的折射和色散- 光的干涉和衍射2. 光学仪器和光的成像- 凸透镜和凹透镜- 成像公式和成像规律- 光学仪器的使用和调节3. 光的波动性和光的粒子性- 光的干涉和衍射现象- 光的能量量子和光电效应常识四、电学1. 电荷和电场- 电荷和电量的基本概念- 电场的描述和电场强度- 电场力和电势2. 电路基础- 电路基本元件(电源、导线、电阻器)- 串联和并联电路的特点- 电阻和电流的关系(欧姆定律)3. 静电场和静电势- 静电荷和静电力- 静电场和静电势的计算- 高压技术和电场能4. 磁场和电磁感应- 磁场的描述和磁感线- 电流和磁场的相互作用- 电磁感应和法拉第定律五、近代物理1. 物质的粒子性和波动性- 光的粒子性和能量量子化- 物质的波粒二象性- 德布罗意假说和波粒对应关系2. 原子物理- 原子结构和玻尔模型- 原子光谱和波尔频率关系- 自旋和量子力学的基本原理3. 核物理- 放射现象和射线的分类- 放射性衰变和半衰期- 核反应和核能的利用以上对高三物理学科的一轮知识点进行了归纳总结,希望能够帮助同学们在学习过程中更好地理解和掌握相关知识。