高三地理一轮复习 自然地理环境的整体性

- 格式:ppt

- 大小:3.74 MB

- 文档页数:33

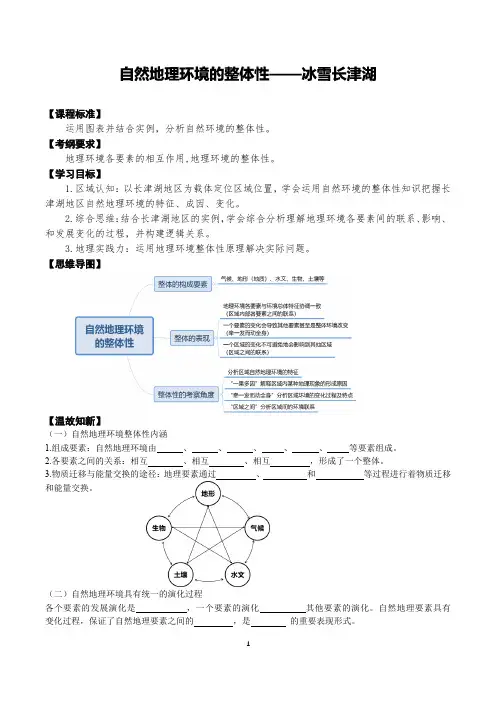

【课程标准】运用图表并结合实例,分析自然环境的整体性。

【考纲要求】地理环境各要素的相互作用,地理环境的整体性。

【学习目标】1.区域认知:以长津湖地区为载体定位区域位置,学会运用自然环境的整体性知识把握长津湖地区自然地理环境的特征、成因、变化。

2.综合思维:结合长津湖地区的实例,学会综合分析理解地理环境各要素间的联系、影响、和发展变化的过程,并构建逻辑关系。

3.地理实践力:运用地理环境整体性原理解决实际问题。

【思维导图】【温故知新】(一)自然地理环境整体性内涵1.组成要素:自然地理环境由、、、、、等要素组成。

2.各要素之间的关系:相互、相互、相互,形成了一个整体。

3.物质迁移与能量交换的途径:地理要素通过、和等过程进行着物质迁移和能量交换。

(二)自然地理环境具有统一的演化过程各个要素的发展演化是,一个要素的演化其他要素的演化。

自然地理要素具有变化过程,保证了自然地理要素之间的,是的重要表现形式。

活动探究【活动探究1:苦寒之地】(一)分析自然地理环境的特征材料一:盖马高原位于朝鲜东北部,北以鸭绿江与中国吉林省为邻。

平均海拔约1340米,称“朝鲜屋脊”,东高西低。

年平均气温1-2℃,月平均最低-25℃。

年降水量580—750毫米,水力、森林资源丰富。

土壤主要由玄武岩、花岗岩残积物构成的褐土,60%是酸性土壤,表土平均厚度只有15-20公分。

问题1:1950年10月接紧急通知,志愿军战士们准备奔赴战场。

请你以指导员的身份,根据作战地(盖马高原)的自然地理环境特征,列出所需要的作战物资并说明理由。

【总结】【活动探究2 :天寒地冻】(二)“一果多因”解释区域内某种现象的成因材料二:长津湖地区是朝鲜北部最为苦寒的地方,位于盖马高原上,海拔在1000至2000米之间。

东临日本海,距离海岸线不足100公里。

长津湖地区纬度与我国北京大致相当,但入冬时间更早,冬季平均气温-20℃。

寒潮爆发南下时,盖马高原受蒙古冷高压反气旋系统影响,风向为偏北风,容易形成暴风雪天气。

(新课标)高考地理一轮复习第五章自然地理环境的整体性和差异性第1讲自然地理环境的整体性考纲点击:1.自然地理要素在地理环境形成和演变中的作用。

2.地理环境各要素的相互作用,地理环境的整体性。

自然地理环境的整体性教材回顾1.地理要素间进行着物质与能量的交换(1)地理要素:包括大气、水、岩石、生物、土壤、地形等。

(2)物质迁移和能量交换的途径:通过水循环、生物循环和岩石圈物质循环等过程。

2.地理要素间相互作用产生新功能(1)生产功能:合成有机物的能力,主要依赖于光合作用。

(2)平衡功能:各自然地理要素通过物质和能量交换,使自然地理环境的性质保持稳定的能力。

3.地理环境整体性的表现(1)自然地理环境具有统一的变化过程。

(2)地理要素的变化会“牵一发而动全身”。

(3)不同区域之间相互联系,一个区域的变化不可避免地影响到其他区域。

读图忆知陆地自然环境要素关联示意图“牵一发动全身”——理解和应用自然环境整体性原理(1)在自然环境要素中,容易受人类活动干扰而发生变化的是甲______和水文。

(2)“一发”牵动“全身”答案:(1)生物(2)下降侵蚀干旱增大自然地理环境整体性的表现及意义(名师点拨要点)表现举例说明意义自然地理环境具有统一的演化过程黄土高原水土流失的原因及危害自然地理环境具有统一的演化过程,保证了自然地理要素之间的协调地理要素的变化会“牵一发而动全身”全球变暖的原因及危害遵循自然地理环境的整体性规律,并以此指导人们的生产、生活实践一个区域的变化不可避免地影响到其他地区全球共同努力保护人类共同的家园——地球对点演练(2016·淮南模拟)下图为陆地环境主要构成要素的相互关联图。

读图完成1~2题。

1.下列描述,对应正确的是( )A.①导致了淮河与松花江水文特征的不同B.②是形成喀斯特地貌的主要原因C.③是形成黄土高原千沟万壑的主要原因D.④是东北黑土退化的最主要原因2.表示塑造右图地貌的箭头是( )A.⑧ B.⑦ C.⑥ D.⑤解析:1.A 2.D 第1题,①表示气候对河流水文特征的影响。

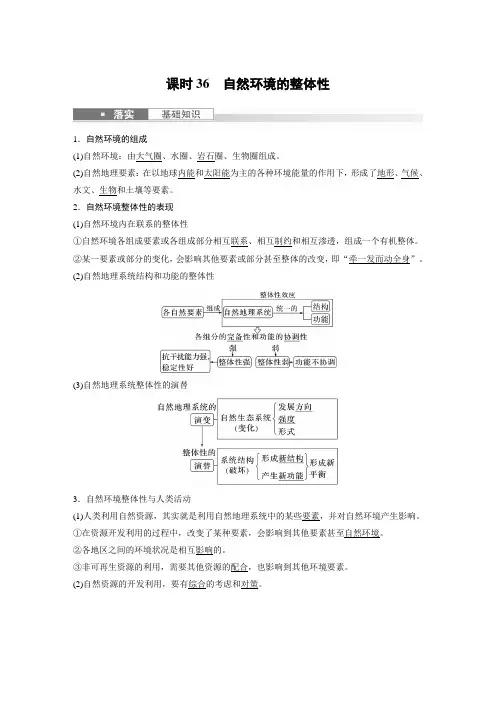

课时36自然环境的整体性1.自然环境的组成(1)自然环境:由大气圈、水圈、岩石圈、生物圈组成。

(2)自然地理要素:在以地球内能和太阳能为主的各种环境能量的作用下,形成了地形、气候、水文、生物和土壤等要素。

2.自然环境整体性的表现(1)自然环境内在联系的整体性①自然环境各组成要素或各组成部分相互联系、相互制约和相互渗透,组成一个有机整体。

②某一要素或部分的变化,会影响其他要素或部分甚至整体的改变,即“牵一发而动全身”。

(2)自然地理系统结构和功能的整体性(3)自然地理系统整体性的演替3.自然环境整体性与人类活动(1)人类利用自然资源,其实就是利用自然地理系统中的某些要素,并对自然环境产生影响。

①在资源开发利用的过程中,改变了某种要素,会影响到其他要素甚至自然环境。

②各地区之间的环境状况是相互影响的。

③非可再生资源的利用,需要其他资源的配合,也影响到其他环境要素。

(2)自然资源的开发利用,要有综合的考虑和对策。

1.自然地理各要素间相互作用实例要素相互影响典例气候与地貌气候→地貌云贵高原的喀斯特地貌形成于湿热的气候环境中;我国西北内陆的风沙地貌形成于干旱的气候环境中地貌→气候横断山区山高谷深,气温和降水的垂直差异大,形成“一山有四季,十里不同天”的气候气候与水文气候→水文我国北方河流大多有结冰期,温带海洋性气候区河流水位季节变化小水文→气候在湖泊、水库周围,空气湿度大,昼夜温差小气候与生物气候→生物赤道附近为雨林,动物耐热;亚寒带地区则为针叶林,动物耐寒生物→气候森林茂密的地方,周围的气候相对湿润;我国西北地区植被稀少,加剧干旱程度气候与土壤气候→土壤我国东北地区气候冷湿,土壤有机质分解慢,形成肥沃的黑土;东南丘陵地区气候湿热,有机质分解快,形成贫瘠的红壤土壤→气候冻土加剧气候的寒冷地貌与水文地貌→水文刚果河的向心状水系与盆地地形有关;北欧高地上多湖泊,由冰川地貌积水形成水文→地貌黄土高原的沟壑地表是流水侵蚀的结果;长江三角洲是河流堆积作用形成的地貌与生物地貌→生物阴坡与阳坡植物不同,如马尾松生长在阳坡,冷杉生长在阴坡生物→地貌生物对地貌的影响主要表现在:一方面加剧岩石的风化过程,改变地貌形态;另一方面又具有保持水土、减少侵蚀的作用,保护了原始地表形态水文与生物水文→生物骆驼刺生长在干旱的环境中;芦苇生长在水湿的环境中生物→水文水生生物通过生命活动,不断改变水的化学成分土壤与生物土壤→生物南方低山丘陵的酸性红壤适合茶树的生长生物→土壤生物在土壤形成过程中起主导作用2.自然环境整体性的分析思路分析角度解题方法分析区域自然地理环境特征主要从地理位置入手,抓住区域内的地貌、气候、水文、植被、土壤等环境要素进行分析,点明每一要素呈现的主要特点即可解释区域内某种地理现象的形成原因区域地理现象往往是由不同地理要素间的因果联系导致的,其中气候、地貌是许多地理现象形成的基础因素,分析时应理清要素间的因果联系链,由因到果步步推理,完整呈现因果关系分析区域环境的变化过程及特点区域内某要素的变化不可避免地会影响区域其他要素的变化,乃至整个区域环境的整体变化分析区域间的环境联系主要从自然环境的物质循环和能量交换的角度分析不同区域间存在的因果联系,组织成思路清晰的因果链条,规范学科语言的使用(2022·山东地理)阅读图文资料,完成下列要求。

自然地理环境的整体性和差异性——一轮复习一、自然地理环境的整体性(一)自然地理环境的五大要素:气候、地形地质、水文、土壤、生物。

(二)自然地理环境整体性的表现:1.自然环境具有统一的演化过程;2.自然环境要素的变化会“牵一发而动全身”;3.一个区域的变化不可避免地影响到其他地区。

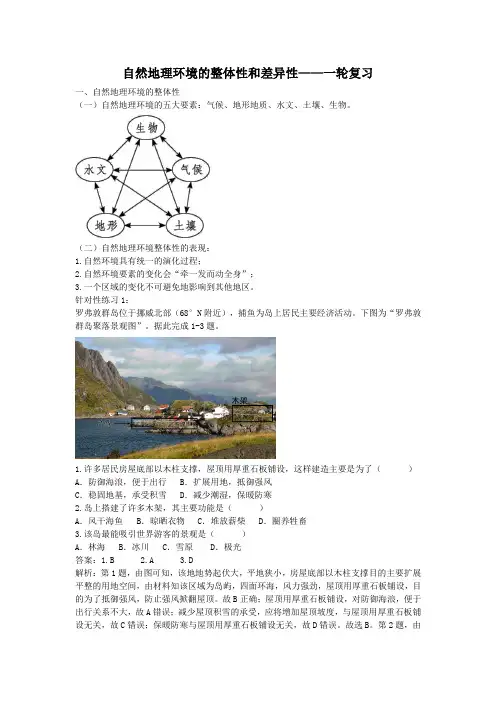

针对性练习1:罗弗敦群岛位于挪威北部(68°N附近),捕鱼为岛上居民主要经济活动。

下图为“罗弗敦群岛聚落景观图”。

据此完成1-3题。

1.许多居民房屋底部以木柱支撑,屋顶用厚重石板铺设,这样建造主要是为了()A.防御海浪,便于出行B.扩展用地,抵御强风C.稳固地基,承受积雪D.减少潮湿,保暖防寒2.岛上搭建了许多木架,其主要功能是()A.风干海鱼B.晾晒衣物C.堆放薪柴 D.圈养牲畜3.该岛最能吸引世界游客的景观是()A.林海 B.冰川C.雪原 D.极光答案:1.B 2.A 3.D解析:第1题,由图可知,该地地势起伏大,平地狭小,房屋底部以木柱支撑目的主要扩展平整的用地空间,由材料知该区域为岛屿,四面环海,风力强劲,屋顶用厚重石板铺设,目的为了抵御强风,防止强风掀翻屋顶。

故B正确;屋顶用厚重石板铺设,对防御海浪,便于出行关系不大,故A错误;减少屋顶积雪的承受,应将增加屋顶坡度,与屋顶用厚重石板铺设无关,故C错误;保暖防寒与屋顶用厚重石板铺设无关,故D错误。

故选B。

第2题,由材料可知岛上居民主要经济活动为捕鱼,搭建许多木架主要是用来晾晒鱼干,故A正确;晾晒衣物不会搭建许多木架,故B错误,由图中木架的形状,可知搭建的木架不是用来堆放薪柴、圈养牲畜的。

故CD错误。

故选A。

第3题,罗弗敦群岛位于挪威北部(68°N附近)北极圈以内,有极光现象,是该地区比较独特的旅游资源,故该岛最能吸引世界游客的景观是极光,故D正确;林海、冰川、雪原在较低纬度的区域也有,不是该地区独特的旅游资源,故不是最能吸引世界游客的景观,故ABC错误。