古代壁画历史分期之议

- 格式:doc

- 大小:46.00 KB

- 文档页数:22

中国历代绘画简介(五):壁画壁画是指绘在墙壁上画,主要可分为建筑壁画和墓葬壁画两大类。

其中建筑类主要是宫殿、寺观墙壁上,又称宫殿寺观壁画。

壁画从西周到明清历代皆有,最兴盛则是在汉唐。

(一)先秦壁画现存最早的墓葬壁画是西周时代,发现于山西扶风县法门镇杨家堡4号墓,但只见一些残存痕迹。

秦代的宫殿、衙署,普遍绘制壁画,常常以精美的图案和阔绰的画面,显示封建统治的威严。

秦代的墓室壁画。

据史料所载,秦始皇陵地宫“上具天文”,其墓室顶部绘有天象图壁画。

据陕西社科院考古所《秦都咸阳遗址的调查和试掘》(《文物》1976年,11期)一文,已记述发掘出壁画“残块四百四十多块”,颜色多种。

其中于20世纪70年代发现于秦都咸阳宫遗址3号殿长廊上的秦代壁画残部,为一支有七辆马车组成的行进队列,每辆车由四匹奔马牵引;另一处残存的壁画则表现的是一位宫女。

(二)两汉壁画两汉的宫殿、府署、寺观,普遍绘制壁画,或以精美的图案和阔绰的画面,宣扬显示封建统治的威严;或以借物寄情的手法,标榜吏治的清明;或图绘历史故事,作为成败得失的鉴戒;或绘制本朝功臣肖像,作为广大臣僚励志的楷模。

这在当时无疑的发挥了巨大的激励作用,对后世皆产生出重大影响。

宫殿壁画逐渐兴盛。

文帝三年(前177年)在未央宫承明殿,画屈轶草、进善旌、诽谤木、敢谏鼓,藉以激励吏治清明,此是两汉宫殿壁画之始。

汉初不少同姓诸侯王亦绘制宫殿壁画,其中以鲁恭王刘余营建的鲁灵光殿壁画内容最为丰富。

武帝时,在甘泉宫诏画教子有方的金日殚母肖像壁画。

汉宣帝刘询在麒麟阁绘制包括霍光、张安世、赵充国、苏武等11人的功臣图壁画。

东汉绘制宫殿寺观壁画之风尤盛。

明帝刘庄“雅好图画,别立画官”,永平三年(公元60年),下诏在云台进行了我国第二次大规模图绘开国功臣的壁画创作,“图画二十八将于南宫云台”,“其后又增加四人,合三十二人”。

派使赴西域求来佛法后,在新建的白马寺绘制了《千乘万骑群象绕塔图》,这是中国寺院壁画的肇始。

绘画艺术的起源和历史发展绘画艺术的起源和历史发展可以追溯到古代。

作为一种视觉艺术形式,它经历了漫长的历史变迁和风格演变。

以下是绘画艺术的一些关键发展阶段:1.史前时期:绘画艺术的最早形式可以追溯到史前时期的洞穴壁画,如法国拉斯科洞穴(约1.5万年前)和印度尼西亚苏拉威西岛(约4万年前)的壁画。

这些作品通常描绘动物、狩猎场景和日常生活。

2.古埃及:约公元前3000年至公元前30年,古埃及的绘画艺术主要是壁画和壁画浮雕,通常描绘宗教场景、神话故事和日常生活。

这些作品的特点是线条严谨,形式主义。

3.古希腊罗马:公元前800年至公元500年,古希腊罗马的绘画艺术以壁画和陶器绘画为主,开始出现透视、光影和人体解剖学的初步探索。

这一时期的绘画艺术以追求理想美和自然主义风格为特征。

4.中世纪时期:公元500年至1400年,基督教成为欧洲绘画艺术的主题,主要表现为拜占庭式、罗马式和哥特式风格。

这些作品通常描绘圣经故事、圣人传记和宗教场景,具有很强的装饰性和象征性。

5.文艺复兴:从14世纪到17世纪,意大利文艺复兴标志着绘画艺术的重大变化。

达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术家开始重视人体解剖、透视和光影,并在作品中融入古希腊罗马的古典美学。

这一时期的绘画艺术以追求现实主义和自然主义为特征。

6.巴洛克和洛可可时期:17世纪至18世纪,欧洲绘画艺术走向巴洛克和洛可可风格,以对动态、戏剧性和装1.1.以强调装饰为特点。

巴洛克时期的代表艺术家有卡拉瓦乔、伦勃朗和鲁本斯,他们的作品以强烈的对比、运动和戏剧性著称。

洛可可时期的绘画以清淡、淡雅、装饰性为主,代表艺术家有弗拉戈纳尔和沃图。

2.浪漫主义和现实主义时期:从19世纪早期到19世纪中期,绘画艺术开始出现浪漫主义和现实主义风格。

浪漫主义强调个人情感、想象力和自然的力量,代表艺术家有德拉克洛瓦、戈雅和特纳。

现实主义侧重于描绘现实生活,反映社会问题,代表艺术家有库尔贝、米勒、达盖尔。

中国绘画发展史常识中国绘画发展悠久而丰富多样,可以追溯到公元前5000年左右的新石器时代。

中国绘画的发展历程可以分为古代绘画、中古绘画和近现代绘画三个阶段。

古代绘画是中国绘画发展的起点,主要包括古代壁画和古代绘画作品。

古代壁画是中国绘画的重要组成部分,最早出现在新石器时代的仰韶文化和马家窑文化中。

这些壁画以简洁的线条和明快的色彩表现出人物、动物和自然景观。

古代绘画作品则以丝绸、竹简和木板等为载体,主要描绘神话传说、历史事件和人物肖像。

著名的古代绘画作品有《黄帝内经图》和《清明上河图》等。

中古绘画是中国绘画发展的中期阶段,主要包括唐代、宋代和元代的绘画。

唐代绘画以山水画和人物画为主要表现形式,注重写意和表现技法。

著名的唐代画家有王维、顾恺之和张萱等。

宋代绘画则以文人画为主流,强调意境和个性表达。

著名的宋代画家有李唐、范宽和郭熙等。

元代绘画则受到外来文化的影响,形成了具有浓厚民族特色的绘画风格。

著名的元代画家有赵孟頫、黄公望和吴镇等。

近现代绘画是中国绘画发展的现阶段,主要包括明代、清代和近现代的绘画。

明代绘画继承了元代的传统,注重写实和细腻的表现手法。

著名的明代画家有仇英、唐寅和文徵明等。

清代绘画则受到宫廷文化的影响,形成了宫廷画派和江南画派两大流派。

著名的清代画家有石涛、郑板桥和齐白石等。

近现代绘画则受到西方绘画的影响,形成了中国画与西方绘画相结合的新风格。

著名的近现代画家有齐白石、徐悲鸿和张大千等。

中国绘画发展史上涌现了众多杰出的画家和作品,为世界绘画史做出了重要贡献。

中国绘画以其独特的审美观念和艺术表现形式,展示了中国文化的博大精深。

无论是古代的壁画和绘画作品,还是中古和近现代的山水画、人物画和花鸟画,都体现了中国绘画的独特魅力和艺术价值。

中国绘画发展史是一部精彩纷呈的艺术史,它见证了中国绘画从简单的线条描绘到丰富多样的艺术表现形式的演变过程。

中国绘画的发展不仅反映了中国社会的变迁和文化的传承,也为世界艺术史增添了独特的色彩。

中国敦煌壁画的历史与文化意义敦煌壁画是人类文明中最为珍贵的艺术遗产之一。

其源远流长,有着深厚的文化历史意义。

敦煌壁画的历史可以追溯到公元366年,从此,经历了魏晋、南北朝、隋唐、五代、宋元等不同的历史时期,最终成为了现代艺术史上的杰出代表。

在世界艺术史中,敦煌壁画以其精湛的艺术技巧、宏伟的题材和独特的艺术风格著称于世,为人类传承留下了难以磨灭的印记。

敦煌壁画源远流长,历史悠久。

它始于西晋,至今已有1500多年的历史,是历史上独一无二的传世艺术遗产。

敦煌地处塔里木盆地东缘的河西走廊,自古便为西域文化的交流中心,是“丝绸之路”的重要通道。

从3世纪至14世纪,这里不断涌入各个民族,为这里带来了丰富璀璨的文化。

这些民族随着自己的宗教信仰和文化传统,带来了不同的文化风格和风情,他们以自己的方式对这里的文化进行体验和表现,形成了世界上独一无二的文化。

这些文化中,最具代表性的,莫过于敦煌壁画了。

敦煌壁画的文化意义在于:它是东西方文化交流的见证。

敦煌壁画是“丝绸之路”的文化杰作,它融合了中国传统文化和中西方文化的奇妙结合,展现出了多元文化的魅力和丰富性。

华夏文明的开创者和弘扬者在这里留下了精神的烙印;佛教、苯教、红教、伊斯兰教、景教等各种宗教在这里激烈碰撞和交流,使得敦煌壁画呈现出绚烂多彩的画面和深厚内涵。

敦煌壁画是“丝绸之路”的历史见证,也是人文交流的文化宝库。

敦煌壁画的历史意义在于:如一座历史的丰碑,见证了中国古代封建王朝的兴衰,是时代变迁中文化和艺术的代表。

敦煌壁画通过巧妙的技法表现了社会生产、生活、文艺融合的情景,具有细致、精湛的艺术技巧。

敦煌壁画中不仅有唐代壮观的佛教造像,也有五代十国方格图的俊秀小型壁画;不仅有北宋景德镇青花画风格的天空聚鹤图,也有明代温江草书和楷书精品作品的流传。

敦煌壁画代表着一代一代的民族艺术和文化传承,是文化和艺术史中的重要篇章。

敦煌壁画的艺术意义在于:具有独特、多样化的艺术风格,是中国古今艺术创作的典范。

夏商周春秋战国时期壁画、帛画、漆画、玉器等十七幅经典器物赏析夏商西周、春秋时代的绘画处于发展的初期阶段。

绘画应用的范围主要是壁画、章服以及青铜器、玉器、牙骨雕刻、漆木器等的纹饰。

早期基本上是装饰性图案,到西周以后,开始有以表现人物活动为主的纪事性绘画作品,其实物遗存,最早的见于春秋晚期的青铜器刻纹与镶嵌图像纹饰。

绘画的作者是百工。

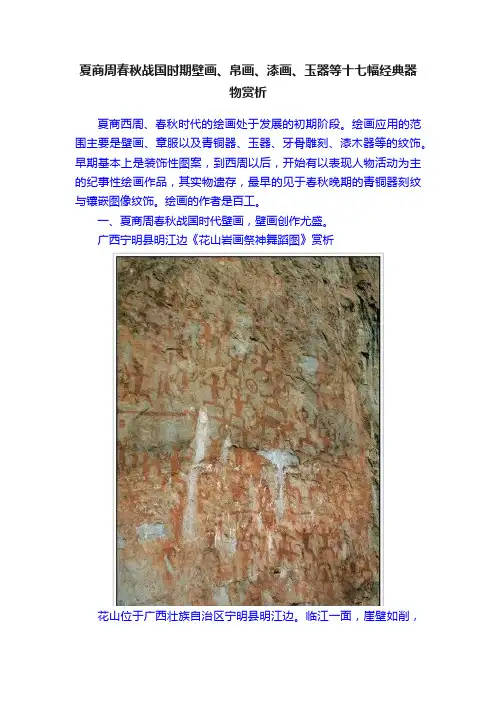

一、夏商周春秋战国时代壁画,壁画创作尤盛。

广西宁明县明江边《花山岩画祭神舞蹈图》赏析花山位于广西壮族自治区宁明县明江边。

临江一面,崖壁如削,在数千平方米的范围内,绘满大大小小的人形,间以巨兽、铜鼓、铜锣、藤牌等图像。

崖壁朱绘,纵40米,横221.5米。

战国至东汉。

所绘人形达一千三百余个,其中大者3米,小的仅仅30厘米,密密麻麻,重重叠叠,如此繁复壮观的岩画画面,不但国内仅有,世界亦属罕见。

关于崖画的内容,众说纷纭,或谓凯旋归来的庆典,或谓狩猎后的歌舞,或称出征前的誓师。

近年来较多学者认为,应该是骆越先民祭奠神灵的巫术舞蹈。

画中人物皆裸体,其姿态可归纳为正面和侧面两种,个个曲肘举手,曲膝跺步,是一种严格规范化的舞蹈节律。

有位居中心的正面舞者,身躯高大,腰佩环首刀,头插羽饰或戴兽形帽,手执铜铃或握小人,显得神气非凡。

其下多画有类如犬形的巨兽图像。

显然,这些人有其特殊的身份和社会地位。

正面舞者显得庄重统一侧面舞者往往形貌衣饰稍加变化,由于重心不稳而更形热烈活跃。

庞大的场面,众多的人物,或动或静,或聚或散,或隐或现,全都统一在威严庄重、热烈奔放的舞蹈节奏之中,构成一种如醉如狂如汤如沸而又神秘怪异的意境。

殷墟小屯曾发现建筑壁画赏析1975年冬,殷墟小屯曾发现建筑壁画残块,以红、白两色在白灰墙表上绘出卷曲对称的图案,颇有装饰趣味。

西周曾创作重大历史题材的庙堂壁画。

据专家对江苏丹徒出土《矢毁》铭文的考释,西周初年曾有《武王、成王伐商图及巡省东国图》的壁画创作。

另据《孔子家语·观周》记载,春秋末期的孔丘,曾到雒邑瞻仰西周建筑遗物上的壁画。

一、秦汉时期美术(公元前221~公元220年)概况:公元前221年秦始皇统一中国,历史上第一次建立了统一的多民族的封建大国。

公元前226年,刘邦建立了汉朝,定都长安,史称“西汉”。

西汉末年外戚王莽乘机夺权建立“新”朝,后被农民起义军推翻。

汉朝宗枝刘秀乘机而起,在公元25年重建汉帝国,定都洛阳,史称“东汉”。

秦汉时期重要的美术创作,都是在王朝政府直接控制下进行的。

1.宫室殿堂壁画①秦代壁画遗存有咸阳秦宫壁画残片②汉代内容丰富的壁画无一保存至今,考察汉代壁画艺术只能借助于地下考古发现。

2.墓室壁画墓室壁画是为了丧葬需要而绘于地下墓室的。

它从一个侧面反映了贵族地主的生活和道德观念,内容包括现实生活、历史故事、神话传说和祥瑞迷信等,形象的展现了那一时代的社会面貌。

汉代壁画墓的主要地区有:陕西西安,河南洛阳、密县及永城,山西平陆,山东梁山,河北望都,辽宁辽阳和金县,甘肃酒泉,内蒙古托克托及和林格尔等处。

①西汉墓室壁画A.洛阳卜千秋夫妇合葬墓壁画:是目前发现年代较早的西汉墓室壁画之一。

绘有墓主人升仙图,表现死者夫妇分别乘龙和三头神鸟在仙翁引导下升往仙境的场面。

B.洛阳烧沟61号墓:内容有日月星象、驱邪打鬼及历史故事。

特别是二桃杀三士故事。

②东汉墓室壁画A.河北望都汉壁画墓B.和林格尔汉墓壁画:是一座砖筑多室墓,由墓道、前室和左右耳室、中室和南耳室、后室组成,全墓通长19.85米。

3.画像石和画像砖①画像石:是指砌在建筑上的雕饰图像的石。

主要流行于东汉时代。

画像石有阴线刻、阳刻减地、高浮雕等形式。

中国古代祠堂、墓室、石阙、石碑、棺椁等石刻装饰画。

其具有绘画性、雕塑性和建筑性。

内容广泛,形式多样,构图富于变化,艺术价值很高。

代表作有武梁祠画像、沂南石墓画像等。

武梁祠为东汉晚期武氏墓地三个石祠堂。

画像采取平面减地又加线刻的技法,即将形象以外的石面铲去一层,使之突出,然后细部用阴线刻画,具有明快醒目的艺术风格。

武梁祠画像几乎包括了汉代画像石中流行的题材,其中以历史故事画像最为丰富。

敦煌壁画廊庑建筑历史演进分期研究敦煌壁画廊庑建筑历史演进分期研究敦煌壁画廊庑是世界上独一无二的宝藏,承载着丰富的历史文化价值。

这些壁画所嵌于的壁画廊庑建筑也是一种独特的艺术形式,代表着古代中国建筑艺术的极高成就。

本文将对敦煌壁画廊庑建筑的历史演进进行分期研究,以期加深我们对这一古代艺术形式的理解。

第一阶段:魏晋时期(公元三世纪至公元五世纪)敦煌壁画廊庑建筑起源于魏晋时期,这一时期的壁画廊庑主要以佛教题材为主。

在这一阶段,壁画廊庑建筑主要采用楼阁式的建筑形式。

底层多为砖石结构,上层则以木结构为主。

整个建筑分为多个楼层,每层都有独特的壁画内容。

这些壁画以佛教故事和经文为主题,绘制了佛陀、菩萨和信徒等形象,具有鲜明的宗教色彩。

第二阶段:隋唐时期(公元六世纪至公元九世纪)隋唐时期是敦煌壁画廊庑建筑的黄金时期,也是其发展的巅峰时期。

在这一阶段,壁画廊庑建筑经历了较大的变革。

一方面,建筑结构逐渐由楼阁式转向倾斜式。

这种新的建筑形式更加注重视觉效果,使得壁画更为鲜明。

另一方面,艺术风格也发生了明显的变化。

壁画更加注重细腻的表现,人物形象更加生动,色彩更加丰富。

这些变化不仅体现了唐代社会的繁荣与进步,也反映了佛教在中国社会中的重要地位。

第三阶段:五代至元代(公元十世纪至公元十四世纪)五代至元代是敦煌壁画廊庑建筑的衰落期。

在这一阶段,敦煌壁画廊庑建筑逐渐失去了独特性,开始受到外来影响。

壁画内容开始呈现多样化,不再局限于佛教题材,也出现了道教和儒教的题材。

建筑形式也开始变得复杂,既有楼阁式的建筑,也有庭院式的建筑。

此外,壁画的艺术风格也不再统一,各种不同的风格并存。

第四阶段:明清时期(公元十五世纪至公元十九世纪)明清时期是敦煌壁画廊庑建筑的重建时期。

在这一阶段,敦煌壁画得到了广泛的保护和修复。

壁画廊庑建筑也逐渐恢复了其原有的形态。

但与此同时,外来的影响也带来了新的风格元素,使得壁画廊庑建筑呈现出复杂多样的面貌。

明代的壁画廊庑多采用庭院式的建筑结构,清代则更重视色彩的运用。

西方美术史第一章原始及古代艺术一、史前美术史前时期的美术产生于旧石器时代晚期,距今约1-3万年。

根据人类生产力的发展,把史前时期分为:旧石器时代、中时期时代、新时期时代。

(二)洞窟壁画原始美术包括洞窟壁画、雕刻、建筑等。

洞窟壁画的代表西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画和法国的拉斯克洞窟壁画。

所绘形象皆为动物,手法写实,形象生动。

1.西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画被西班牙工程师1879年发现,制作年代在公元前1.2万年左右,《受伤的野牛》2.法国的拉斯克洞窟壁画。

1940年被四个法国少年发现,被称为“公牛大厅”制作年代约1.5万年左右,在长约180米的洞壁上布满了红、黑、黄、白的原始动物形象。

最多的是马,其次是牛,主厅一副长达5米的大黑牛,是代表作。

引人注目的是出现了人类的形象。

西方学者们称这是“西斯廷教堂”。

(二)小型雕像——威论道夫的维纳斯“原始的维纳斯迄今为止发现的原始雕刻大多为小型动物雕刻,少数人像雕刻中,裸体女性雕像占主要地位,这些女性雕像夸张女性的生理特点,突出表现女性的乳房、臀部、腹部、大腿等,体现出原始人对于母性和生殖的崇拜意识。

在奥地利维也纳附近的威伦多夫出土的女性雕像被称为“威伦道夫的维纳斯”,被人物是人类雕塑艺术的开端;距今15000-10000年前。

(三)巨石文化英国南部巨石栏“斯通亨奇”是新石器时代巨石文化中最具代表性的作品。

二、古代美术(一)古代两河流域美术两河流域是人类文明的发祥地之一,古希腊人称称它为“美索不达米亚”,以为两河之间的土地。

经历了苏美尔-阿卡德王朝、古巴比伦王国、亚述王朝、新巴比伦王国四个时期。

分期1、苏美尔-阿卡德文化期(公元前3000 开始 )2、萨尔贡时期(2371-2191),3、巴比伦文化期(1894-689),4、亚述文化期(689-604),5、新巴比伦文化期(604-561BC年)1.苏美尔美术遗迹:① 苏美尔塔庙遗址;② 祭祀者群像;③ 金牛头竖琴。

唐代壁画发展历程

唐代壁画是我国古代壁画艺术的重要代表,从六朝时期起开始发展,并在唐代达到高峰。

唐代壁画的发展历程可以概括为早、中、晚三个阶段。

早期唐代壁画的特点是线条柔和流畅、色彩明快,主要表现了宫廷美人、仙山佛国等主题。

其代表作品有《敦煌莫高窟》、《楼兰古墓》等。

这些壁画以深化色彩层次和强调服饰细节为主要特点,给人以绚丽多彩、富有豪放气势的感觉。

中期唐代壁画的特点是形态更加写实,色彩更加鲜艳,并出现了一些富有象征意义的图案和装饰。

其中最有代表性的是洛阳龙门石窟的壁画。

这些壁画以唐代社会中的政治、宗教、文化等为题材,表现了唐代社会各个方面的生活场景。

晚期唐代壁画则更加注重于人物形象的塑造和情感的表达。

壁画题材也更加广泛多样,涉及宗教、神话、历史等各个领域。

除了洛阳龙门石窟,敦煌莫高窟的壁画也成为晚期唐代壁画的代表作品之一。

在唐代壁画的发展历程中,壁画技法和主题内容都不断丰富和创新。

同时,唐代壁画也积极吸收了外来文化的元素,形成了独特的风格和特点。

唐代壁画不仅是中国古代绘画的重要组成部分,也是我国文化艺术的宝贵遗产。

敦煌壁画解析

敦煌壁画是指位于甘肃省敦煌市莫高窟和敦煌莫高窟周边的一系列石窟壁画。

这些壁画主要分布在敦煌莫高窟和西千佛洞两个地方。

敦煌壁画的时间跨度很长,从东晋时期(公元4世纪)一直到元代(公元14世纪)。

这些壁画主要是佛教题材,包括佛祖、菩萨、罗汉等形象,以及佛经故事和佛教修行的场景。

壁画以色彩鲜艳、构图丰富、形象生动著称。

敦煌壁画的主要风格可以分为四个时期:前期壁画(五至六世纪)主要以印度佛教艺术为基础,表现了丰富的宗教元素;成熟期(七至九世纪)则融合了中国传统绘画技法,并形成了具有浓郁唐代风格的敦煌画派;后期(九至十二世纪)则逐渐向丰富多样的民间题材和宫廷题材发展;晚期(十三至十四世纪)则受到元代绘画风格的影响,形成了富有装饰性和夸张性的壁画。

敦煌壁画的解析主要突出以下几个方面:

1. 艺术风格:敦煌壁画是中亚艺术、印度艺术和汉唐绘画艺术的交融与结晶,独具特色。

解析壁画的风格可以了解到当时不同历史时期的艺术发展情况。

2. 主题内容:壁画中表现了佛教故事、佛祖、菩萨、罗汉和其他佛教元素,通过解析这些元素,可以了解佛教在敦煌地区的传播和影响。

3. 社会历史:壁画中也包含了当时的社会历史背景,比如壁画中的人物形象、服饰和建筑等,可以反映当时的社会状况、文化风貌和艺术水平。

4. 艺术技法:通过解析壁画的绘画技法,可以了解到当时的绘画技术和艺术发展水平,比如线条运用、明暗对比、色彩运用等。

总体来说,敦煌壁画的解析可以从艺术风格、主题内容、社会历史和艺术技法等多个角度入手,以更好地了解并欣赏这一重要的艺术遗产。

艺术史三段论:原始、古典和现代徐子方摘要:在对黑格尔、科林伍德有关艺术进化和演变理论回应的基础上,根据主流艺术观念和表现手法的根本性变革,不难看出,对应史前和文明社会初期、古代、现代,世界艺术的发展明显存在着原始艺术、古典艺术和现代艺术三大历时性板块。

在此基础上进一步再细分,最终可以确立“三段(原始、古典、现代)七期(蒙昧、巫术、神话、宗教、人生、现代、后现代)”的艺术史分期构架,从而为人类艺术发展脉络的把握提供了一个宏通式的认识架构。

关键词:艺术史分期;原始艺术;古典艺术;现代艺术中图分类号:J110.9文献标识码:A三段论本为古典逻辑学术语,指大前提、小前提、结论三段论式,此处借用来阐发艺术史,“段”已变为时间概念,原所指意义不再。

就是说,在宏观上可将迄今人类艺术的发展视为原始艺术、古典艺术、现代艺术三个阶段,简称为艺术史三段论。

在此基础上还可以进一步细分为不同的发展时期,从而有助于对人类艺术发展脉络的科学把握。

一人类艺术的历史发展总体上可分为前后三阶段,此设想在理论界由来已久。

19世纪德国古典哲学的代表黑格尔在其《美学》演讲中即已将人类艺术发展分为象征艺术、古典艺术和浪漫艺术三大块。

20世纪英国美学家科林伍德《艺术原理》一书又将人类艺术经历巫术艺术、娱乐艺术和真正的艺术(表现、想象)三大发展阶段纳入自己的理论视野。

然而,随着艺术史的持续发展和人们认识的不断深入,既有三段论无论是指导思想还是判断标准皆已显示出种种局限,有重新思考之必要。

众所周知,黑格尔的艺术史三段论是从他的“理念的感性显现”正反合辩证历程展开的,所谓“理念和形象的三种关系”“始而追求,继而到达,终于超越”[注:参见G.W.F.黑格尔著,朱光潜译《美学》(第3卷上册),商务印书馆,1981年版,第103页。

]。

而科林伍德呢,他是英国现代著名的哲学家、历史学家兼考古学家,却偏偏不是一个艺术史家,他将为了功利性目的(巫术、娱乐、设计等)的艺术以及伴随着众多技巧的再现型艺术完全排除出真正艺术的殿堂之外,甚至断言艺术与材料无关,宣称“只要是真正艺术的作品,它们就不是为了达到某种目的的手段而制作的,它们并不是按照任何预想的计划而制作的,而且它们也不是把某种新形式赋予特定材料而制作的。

中国古代绘画简介(三):战国秦汉帛画因画在帛上而得名。

帛是一种质地为白色的丝织品,在其上用笔墨和色彩描绘人物、走兽、飞鸟及神灵、异兽等形象的图画,作为独立意义的中国绘画作品约兴起于战国中期的楚国,至西汉发展到高峰。

消失于东汉。

它的发展可以分为5个时期:①战国中期为帛画的兴起期,现有1幅;②战国晚期为帛画的成长期,现有3幅;③西汉初期为帛画的鼎盛期,现有13幅;④汉武帝时期为帛画的扩展期,现有4幅;⑤西汉末至东汉为帛画的衰亡期,现有3幅。

现将代表作简介如下:(一)战国时代帛画1、江陵马山1号墓帛画:这是中国现存最早的帛画,1983年出土于江陵马山楚墓,年代当在战国中晚期之间,约公元前340年之后,至公元前278年秦将白起拔郢之前。

与屈原作《招魂》同时或稍早。

该墓的保存情况不好,棺木等大都已经腐烂,墓中帛画残破几成碎片甚且粘在一起,无法识别其绘画内容。

该墓同时出土的“夫差矛”,其矛柄几乎全部腐烂,其青铜表面也都布满了绿色的锈层。

2、《人物龙凤帛画》:1949年在湖南长沙陈家大山战国楚墓出土。

距今约二千三百多年。

画高约28厘米,宽约20厘米。

图中画一位妇女,侧面,细腰,左向而立,发后挽一垂髻,并系有装饰物。

两手向前伸出,弯曲向上,作合掌状。

可能是为死者祈求天佑,这是楚人当时一种习俗。

头上部左面,画有龙和凤鸟主要用线条描绘,造型简练明快,人物的嘴唇上点有红色,虽然线条显出早期绘画的稚拙,但从中可以看到中国传统绘画的独特风格——以线造型,在战国时代就已形成,在用笔和设色上已经积累了相当的经验。

但这幅画对人物面部刻划还比较粗略,并带有一些装饰意味,显出早期绘画的稚气。

3、《人物御龙帛画》:1973年5月在长沙子弹库战国楚墓出土。

时间较《人物龙凤帛画》略晚,约相当于战国中晚期之交。

为细绢地,长方形,高37.5厘米,宽28厘米。

画的正中为一有胡须男子,侧身直立,腰佩长剑,手执缰绳,驾驭着一条巨龙。

龙头高昂,龙尾翘起,龙身平伏,略呈舟形。

唐代壁画是中国古代绘画艺术的重要组成部分,具有丰富的艺术风格和独特的审美价值。

本文将从唐代壁画的历史背景、特点和主题内容等方面进行介绍和分析。

一、唐代壁画的历史背景唐代是中国古代历史上一个繁盛的时期,文化艺术得到了极大的发展。

壁画作为一种装饰艺术形式,在唐代得到了广泛的应用和推广。

唐代壁画以丰富多彩的色彩和细腻的线条表现手法,成为了当时艺术家们表达思想和审美追求的重要方式。

二、唐代壁画的特点1.色彩鲜艳:唐代壁画采用了丰富多彩的色彩,常常使用红、绿、黄等鲜艳明亮的颜色。

这些鲜艳的色彩给人以愉悦的感觉,同时也表达了当时社会的繁荣和富饶。

2.线条流畅:唐代壁画注重线条的表现,线条流畅而有力,勾勒出了人物和景物的轮廓,给人一种生动活泼的感觉。

3.人物形象栩栩如生:唐代壁画中的人物形象栩栩如生,表情生动,根据人物的身份和角色来进行绘画,使人物形象更加立体和有神。

4.主题广泛:唐代壁画的题材涉及宫廷、农田、山水、佛教等各个领域,展现了当时社会的多样性和丰富性。

三、唐代壁画的主题内容1.宫廷生活:唐代壁画中经常描绘宫廷生活场景,如皇帝行宫的宴会、舞蹈、音乐等。

这些作品展示了唐代宫廷的奢华和繁荣,反映了当时社会的庄严和秩序。

2.农田景观:唐代壁画中还常常出现农田景观,描绘了农民耕作、收割等农田生活的场景。

这些作品表现了唐代农业生产的兴盛和农民的辛勤劳动。

3.山水风景:唐代壁画以山水画为主题的作品也很常见。

这些作品通过绘制山川河流、树木花草等自然景观,展示了唐代人们对自然和山水美的热爱和追求。

4.佛教题材:唐代是中国佛教发展的黄金时期,壁画中也常常出现佛教的题材。

这些作品描绘了佛教经典故事、佛陀的形象等,表达了人们对佛教信仰的虔诚和敬仰。

综上所述,唐代壁画以其鲜艳的色彩、流畅的线条和生动的形象,展现了唐代社会的繁荣和多样性。

不仅仅是一种装饰艺术形式,唐代壁画也承载了人们对美好生活和精神追求的向往。

通过研究和欣赏唐代壁画,我们可以更好地了解唐代的历史文化,感受古代艺术的魅力。

中国古代绘画的演变历程中国古代绘画是中华文化的瑰宝,它承载了中华民族的悠久历史和深厚文化底蕴。

绘画是中华文化的一种重要表达方式,它既有文化内涵,又有艺术美感。

绘画在中国古代的发展历程中,经历了一个漫长而精彩的过程。

一、战国时期的墓葬壁画在中国古代,墓葬壁画是一种比较早期的绘画形式,最早的墓葬壁画可以追溯到商代。

到了战国时期,墓葬壁画已经变得非常精细,艺术水准也逐渐提高。

比如,荆州磨山汉墓中的壁画,画面中人物比例协调,姿态自然,表情生动,色彩绚丽多彩。

这些壁画不仅是古代中国绘画的珍品,也是历史、文化、考古学等多个领域的宝贵遗产。

二、唐宋时期的山水画唐代的山水画,注重表现山水的神韵和气势,有“山水高格”之誉。

唐代著名的山水画家王维,擅长表现深山幽谷、瀑布流泉等自然景观。

宋代的山水画,着重于抒发内心感受和意境,有“山水清气”之称。

宋代著名的山水画家范宽,擅长用无定形的线条描绘山、水、云等自然景象,给人带来心灵上的独特感受。

三、元明清时期的花鸟画元代的花鸟画,以写实和表现动态为主,运用明暗对比和色彩鲜明来表现画面气氛。

明代的花鸟画,注重形态,追求“准、恰、翔、勿”的意境。

明代著名的花鸟画家董其昌,擅长用笔画出花鸟的婉转、灵动和水墨的深浅明暗。

清代的花鸟画,注重意境和表现心境,画面通常以淡雅清幽为主,营造出平和、安宁的气氛。

四、现代的绘画现代中国绘画,已经发展成为一门独立的艺术形式,既有中国传统文化的传承,又有现代艺术的延续。

现代绘画的表现形式和手段,比古代的绘画更加多样化和丰富化,如油画、版画、水彩画、装置艺术等。

同时,现代绘画的艺术风格也更加多元化和个性化,多元文化的交流和互动,促使中国的绘画艺术向更加开放、多元的方向发展。

总之,中国古代绘画的演变历程是一个千姿百态、丰富多彩的过程,反映了中华民族的古代文化和艺术传统,也是中华民族艺术宝库中的重要组成部分。

伴随着中国文化的发展和变迁,未来中国绘画的发展方向和形式也将更加多样化和多元化。

古代壁画历史分期之议唐代是中国壁画艺术大发展的历史时期,佛寺壁画是其极为发达的一个类型。

从形式上看,唐代佛寺壁画可大分为二:其一为绘于具有中国民族传统建筑上的寺院壁画,一般说来,它的作品主要分布于寺院之殿、堂、廊、庑及山门等壁上;其二为绘于具有印度、西域地区特点的石窟寺壁上,由于建筑样式的差异,它的作品主要分布于窟之四壁及窟顶上。

在唐代佛寺壁画研究上,以敦煌壁画为中心的石窟寺壁画研究,前人耕耘甚多,成果亦颇富,但于唐代佛教寺院壁画,即绘制于中国传统建筑之上的寺院壁画则少有系统而专门的研究。

本文于此,试结合唐王朝三百年历史的大背景,从其创作技巧之演进及风格变迁的角度,述论其大致的历史分期。

一、初唐近百年的平缓发展期从武德元年到开元元年的初唐近百年,是唐王朝政治、经济、文化稳定、巩固和拓展的时期,是步入盛唐人文发皇的准备阶段。

“贞观之治”使李唐政治粗安,国力渐趋强大;安西、北庭二都护府远置于中亚地区,“胡越一家”四方辐凑使唐人的政治自负与文化视野大为扩展;经济上承杨隋余惠亦有长足之进步,以户计,则贞观初天下“不满三百万”〔1〕,而中宗朝神龙元年已激增至“六百一十五万六千一百四十一户。

”〔2〕新王朝@①@①欲上的气象感染了这一代人的精神面貌。

创作领域的士人们对梁陈以来“气骨都尽,刚健不闻”的艺术情趣大不以为然,“思革其敝,用光老业”〔3〕以提倡一种使人奋发向上的刚健之美的文艺思想,在这一阶段已经肇兴。

这对于初唐艺术的发展,以及在盛唐确立起一种恢弘博大,刚健有为的艺术风格都是一个很重要的起点。

然而,这种能得风气之先的敏感的思想,在初唐只能是一种预示。

它还有待于历史的发展给其提供更为充分的条件去展开。

唐初佛教,历太宗、高宗、武后朝,尤其是后者,终于取得了立足意识形态的地位。

玄奘东归,义净藉东南海道返唐,唐代的译经之风再起。

法相宗、律宗、净土宗、华严宗等佛教宗派在唐代社会各个阶层广泛传播,改变了初期“秃丁之诮,闾里甚传;胡鬼之谣,昌言酒席。

”的局面,那种对佛教僧侣公开的贬贱和攻讦开始逐渐消失。

士人学子,显宦贵胄游宿僧舍漫论三教已成为一种社会习尚。

高宗上元元年诏曰:“公私斋会,及参集之处,道士、女冠在东;僧、尼在西,不须更为先后”。

〔4〕武则天天授二年下制:“自今已后,释教宜在道法之上,缁服处黄冠之前。

”〔5〕在不到20年的时间内,佛教势力的迅速发展直接促动了这一阶段佛教寺院壁画的创作。

唐代佛教寺院壁画第一阶段是平缓发展期,它的第一个特征是对南北朝以来佛教寺院壁画的消化和吸收,并在这一基础上作出平缓的推进。

初唐画坛,阎氏兄弟颇负盛誉。

李嗣真《后画品录》称:“博陵大安,难兄难弟。

自江左顾、陆云亡,北朝子华长逝,象人之妙,号为中兴。

”在二阎之中,阎立本的画艺又要高出一筹。

张彦远在《历代名画记》卷二《论名价品弟》中说:“必也手揣卷轴,口定贵贱……则董伯仁,展子虔、郑法士,杨子华、孙尚子、阎立本、吴道玄屏风一片,值金二万。

”阎立本的艺术地位,与其善于多方面的吸收前人的经验是分不开的。

史载“阎师张,青出于蓝。

”〔6〕“阎立本至荆州,观张僧繇旧迹,曰:‘定虚得名耳。

’明日又往,曰:‘犹近代佳手。

’明日复往,曰:‘名下无虚士!’坐卧观之,留宿其下十余日,不能去。

”〔7〕阎立本画艺的童蒙学习原本资于其父阎毗的北学传统,南北统一后,他对“南张”风格的学习显然存在一个疑而后学的过程。

荆州“三观”,可以说是这一过程的一个缩影。

唐初画人对于南北朝以来中国绘画优秀遗产进行吸收消化乃是一种普遍的现象。

如当时活跃于佛教寺院壁画创作领域中的范长寿,其风格,其技巧史称其“博赡繁多”〔8〕;靳智导“祖述仲达”但也能“改张琴瑟,变夷为夏。

”〔9〕檀智敏师董伯仁界画,表现建筑的阴阳向背能尽得物理,“屋木,楼台,出一代之制。

”〔10〕继承以为发展的创作实践首先在唐初画坛展开了。

唐初画家注重学习前人的文化精神,是一种合逻辑、合历史的群体行为,它在完成隋代画家所没有完成的熔冶南北朝以来艺术成果的历史课题。

唐王朝的再次统一,以及政治的巩固和国势的强大使这批画家生发了极大的热情和自信心,去看待历史上各区域性的艺术成就,去考察、总结并加以融汇。

唐代绘画及其寺院壁画对传统的继承,在唐初画家中得到了最为集中的反映。

这种总结和综合给唐代绘画发展奠定了广泛的传统基础,宋人郭若虚指出在“六朝三大家”与盛唐吴道子之间的“二阎”,是中国人物画发展链带上重要的一环。

阎立本以及唐初一代画人在连接南北朝及隋佛教寺院壁画与盛唐佛教寺院壁画中,具有桥梁作用。

但这种作用的只是一种平缓的推进作用而已。

他们注重形似,“工于写真”〔11〕状物高于达意;“骨气不足,遒媚有余”〔12〕还未能脱尽魏晋六朝纤巧萎糜之风,其基本精神是平庸的。

阎等人之所以未有被后世论者推为“画圣”,奉为“宗师”,“家样”,不是因为他们的技巧不高,但他们的作品毕竟缺少一种精神。

他们在师古、摹古的前代遗产综合过程中走了一条形似多于神似,状物高于达意的创作道路,在对对象世界的表现中处于相对被动的位置。

因而,关系颠倒了,创作便无法从自身的束缚中解放出来,无法进入尚意、创意的风格发展阶段。

真正的“唐风”在这儿还没有建立起来,他们是一些批判和整理故旧的综合派人物。

在初唐画苑中还有着一种散发着异域馨香的创作样式,这就是尉迟乙僧的凹凸法。

关于尉迟的寺院壁画,朱景玄记曰:“今慈恩寺塔前功德,又凹凸花面中间千手眼大悲,精妙之状,不可名焉。

又光宅寺七宝台后面画《降魔像》,千状万怪,实奇踪也。

”〔14〕段成式记其《降魔变》曰:“变形三魔女,身若出壁。

”〔15〕尉迟乙僧“师於父”〔16〕家学出身,具有浓厚的西域地区风格。

元人汤@②记其传世卷轴说:“用色沉著,堆起绢素,而不隐指。

”〔17〕他是一位以色彩为主要造型手段的画家。

但他入唐以后,处在汉文化高度发展的长安城中,因此技法也感染了不少中国传统技法。

张彦远记其用线:“小则用笔紧劲,如屈铁盘丝,大则洒落有气概。

”〔18〕张彦远论画的原则是“无线者,非画也”对中国传统绘画的技法特征领会很深。

其论乙僧线条有小笔紧劲,大笔洒落的概括,可见乙僧画中的线条是一种介于细致臻密的密体与磊落奔放的疏体之间的一种线条。

尉迟乙僧这种缺乏风格一致的线型,对于此后中国画的影响甚微。

它大概是一种从属于尉迟乙僧色彩造型的不成熟的线条。

尉迟乙僧是初唐佛教寺院壁画创作的一位重要的画家,其作品形象和造型手段的异域色彩吸引了当时人们的关注。

尽管他的作品形象“非中华之威仪”〔19〕但时人仍以“胡越一家”的文化含纳精神,将其作品推于“神品”之位。

他所代表的一派对于盛唐大家风格的形成以及造型手段的丰富,影响不小。

盛唐画坛上的泰斗人物吴道子也多少吸收了他的凹凸晕染技法,史称吴道子设色“於焦墨痕中,略施微染,自然超出绢素。

”〔20〕这种吴风中的技法当与尉迟乙僧的凹凸晕染法有一定联系。

然而,尉迟乙僧作为一位深染印度佛教艺术的于阗国人,在唐代,他只是以一个异域画人的区域性风格代表进入中国画坛的,终究无法代表有着悠久历史的中国绘画,也无法冲破这长期发展而形成的创作形式。

他以“中华罕继”〔21〕的艺术特点给中国传统画苑吹入了一股新风,然而却又无法深入其核心。

他是初唐画苑新风派的代表人物。

初唐异民族画家新风派人物,画格迥异于传统。

他们的创作引起了中国画人的注意,其造型方法的某些特点也渗进了中国古代绘画的壁垒。

但它终究无法替代传统精神所酿就的传统形式。

寓含着大千世界的“线”的旨趣,在“墨趣”未曾大兴之前是独主中国画坛的坛主。

它由点而线,由线而面,变化多端,极富造型能力。

它正处在发展期,生命力是强大的。

新风派人物对传统形式中的合理部分进行了尝试性接近,然而却无法造其堂室而徘徊于外在的模仿。

尉迟乙僧是新风派的殿最人物,在以开放为特点的唐代社会中,他充分地表现了他的艺术。

其所具有的风格情趣,给初唐佛教寺院壁画增添了吉光片羽。

然而,这种创作只是东渐艺术的历史延续而已,它终究无法改变初唐佛教寺院壁画平缓发展的特点。

唐代佛教寺院壁画在走向盛大发展的黄金时期之前,初唐的创作为它做了两个准备:一是对中国古代绘画及其佛教寺院壁画作了广泛的综合、溶冶,将传统中优秀的内容作了严肃整理后的传移;二是继续保持了外来艺术的引进,保持了魏晋迄隋以来佛教寺院壁画创作上的“非锁国”的开放特点。

这两点准备,尤其是第一点的完成给盛唐画人的创作奠定了丰厚的传统基础,使他们能藉此而跃入更高的高度。

二、盛、中唐百余年的鼎盛发展期开元、天宝年间是盛唐的历史,唐代佛教寺院壁画也于此步入了它的鼎盛发展阶段。

这一时期,大唐的政治趋于稳定;“风雨时若,人和岁稔。

”〔22〕经济得以长足发展,“是时海内富实,斗米之价,钱十三;青、齐间,斗@③三钱。

绢一匹,钱二百。

道路列肆,具酒肉以待行人;店有驿驴,行千里不持尺兵。

”〔23〕社会经济的发展和内部政治的稳定,使得这一时期的统治君王及其所代表的整个阶级,产生了一种向外拓展以播扬国威的强烈欲望。

天宝元年,唐置十节度、经略使,领兵四十九万,马八万〔24〕,天宝六载,唐将高仙芝远征小勃律,这是中原王朝前史所无的一次最远的西征,它到达了今天的大小帕米尔高原一带。

边战跨出了防御性的长城,历史上因边境民族的入侵而奋起的防御性边战转化成了向外拓展的进攻性边战。

“古人重守边,今人重高勋。

……誓开玄冥北,持以奉吾君。

”〔25〕一种“功成画麟阁”〔26〕外求功利的精神弥漫于大唐的社会。

“开元盛世”在政治、经济和军事方面所取得的成功,给它的文化发展带来了极大的推动和刺激。

如果说唐初文化发展具有整理、综合南北朝以来文化的特点,那么,盛唐文化则已经站在这一起点上进入了突破既往文化的创造性发展阶段,并逐步形成了一种恢弘博大,“焕烂而求备”的文化特点。

盛唐时代的文化人在国势昌大,国威远扬,政治经济发达到最高峰的环境中生活、涵养,洋溢着一种自信,焕发出一种精神,他们充满了“群才属休明”就当”乘运共跃鳞”事业情趣;他们以一种“扬马激颓波,开流荡无垠”〔27〕的豪情与气派,开启了一场辉映古今的文化创造运动。

盛唐时期的佛教,虽经玄宗开元初年的抑制而稍有停顿。

但由于佛教在与李唐统治阶级的长期携手中,已经形成了较为凝固的“同盟”关系。

因此,不久它便又在统治阶级的支持下发展了起来。

开元二十四年,玄宗颁赐《御注金刚般若经》〔28〕开元“二十六年六月一日,敕每州各以廓下定形胜寺观,改以开元为额。

”“天宝三载三月,两京及天下诸郡,于开元观、开元寺,以金铜铸元宗等身、天尊及佛各一躯。

”〔29〕“三教并崇”依然是盛唐时期意识形态的基本格局。

在中唐六十余年的历史中,李唐王朝的政治、经济的发展远没有盛唐来的昌盛。

其文化的发展,在总体上也丧失了盛唐时代那种恢弘博大、高扬揭举的气势。