2016考研发展心理学知识要点:童年期个性及社会性发展

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:3

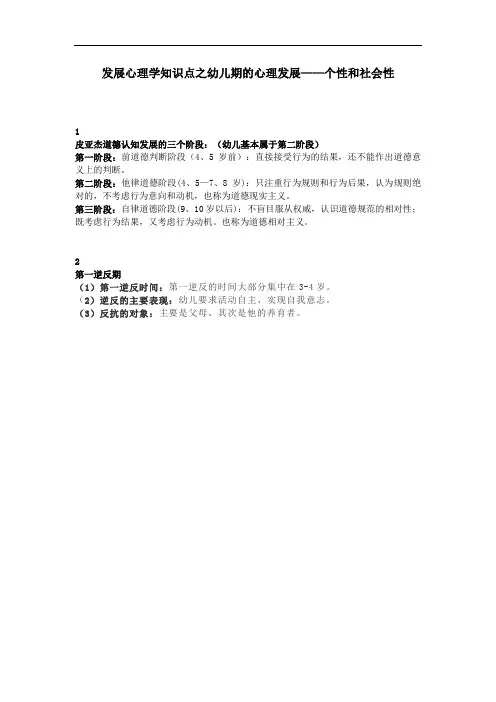

发展心理学知识点之幼儿期的心理发展——个性和社会性

1

皮亚杰道德认知发展的三个阶段:(幼儿基本属于第二阶段)

第一阶段:前道德判断阶段(4、5岁前):直接接受行为的结果,还不能作出道德意义上的判断。

第二阶段:他律道德阶段(4、5—7、8岁):只注重行为规则和行为后果,认为规则绝对的,不考虑行为意向和动机,也称为道德现实主义。

第三阶段:自律道德阶段(9、10岁以后):不盲目服从权威,认识道德规范的相对性;既考虑行为结果,又考虑行为动机。

也称为道德相对主义。

2

第一逆反期

(1)第一逆反时间:第一逆反的时间大部分集中在3-4岁。

(2)逆反的主要表现:幼儿要求活动自主、实现自我意志。

(3)反抗的对象:主要是父母、其次是他的养育者。

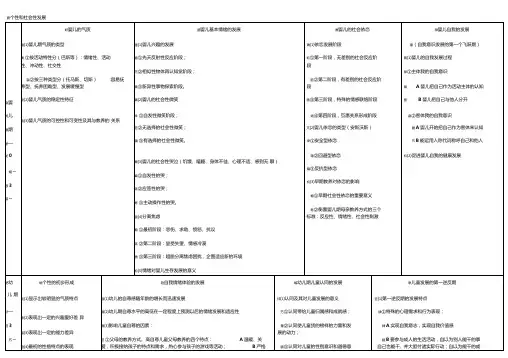

膀个性和社会性发展蚇婴儿的气质膀婴儿基本情绪的发展薄婴儿的社会依恋肂婴儿自我的发展螁⑴婴儿期气质的类型薀⑴婴儿兴趣的发展薅⑴依恋发展阶段肇(自我意识发展的第一个飞跃期)蝿①按活动特性分(巴斯等):情绪性、活动膅①先天反射性反应阶段;袀①第一阶段,无差别的社会反应阶蒇⑴婴儿的自我发展过程性、冲动性、社交性芅②相似性物体再认知觉阶段;段肂①主体我的自我意识袈②按三种类型分(托马斯、切斯):容易抚莇②第二阶段,有差别的社会反应阶养型、抚养困难型、发展缓慢型薁③新异性事物探索阶段。

段膂A婴儿把自己作为活动主体的认知袅婴蒆⑵婴儿气质的稳定性特征羈⑵婴儿的社会性微笑薇③第三阶段,特殊的情感联络阶段蒈B婴儿把自己与他人分开蚂儿袁⑶婴儿气质的可控性和可变性及其与教养的关系芈①自发性微笑阶段;蚅④第四阶段,互惠关系形成阶段袅②客体我的自我意识賺期莅②无选择的社会性微笑;芁⑵婴儿依恋的类型(安斯沃斯)膅A婴儿开始把自己作为客体来认知蚈—羂③有选择的社会性微笑。

聿①安全型依恋节B能运用人称代词称呼自己和他人蚄0蝿⑶婴儿的社会性哭泣(饥饿、瞌睡、身体不佳、心理不适、感到无聊)莆②回避型依恋衿⑵促进婴儿自我的健康发展螁〜羂③反抗型依恋羇①自发性的哭;袀⑶早期教养对依恋的影响薂3蒅②应答性的哭;莀〜螅①早期社会性依恋的重要意义莃③主动操作性的哭。

莃②衡量婴儿期母亲教养方式的三个膇⑷分离焦虑标准:反应性、情绪性、社会性刺激螅①最初阶段:悲伤、求助、愤怒、抗议蒅②第二阶段:尝受失望、情感冷漠葿③第三阶段:超脱分离焦虑困扰,企图适应新的环境衿⑸情绪对婴儿生存发展的意义蚆幼螆个性的初步形成蒄自我情绪体验的发展螇幼儿期儿童认同的发展聿儿童发展的第一逆反期儿期蚅⑴显示岀较明显的气质特点薂⑴幼儿的自尊感随年龄的增长而迅速发展祎⑴认同及其对儿童发展的意义莅⑴第一逆反期的发展特点袄—蒂⑵表现岀一定的兴趣爱好差异膈⑵幼儿期自尊水平的高低在一定程度上预测以后的情绪发展和适应性芀①认同带给儿童归属感和成就感;肆①特殊的心理需求和行为表现;莂3羆⑶影响儿童自尊的因素:罿②认同使儿童货的榜样的力量和发肂A实现自我意志,实现自我价值感螇⑶表现岀一定的能力差异展的动力;艿〜蒁①父母的教养方式。

第七章小学儿童的心理发展童年期是指个体6、7岁到12、13岁的阶段,也是儿童开始进入小学学习的时期。

童年期儿童的生活从以游戏为主导转为以学习为主导,其主要任务是通过学校教案系统地掌握学习能力和学习态度,学会学习。

童年期儿童的心理发展主要表现在认知能力和社会性发展方面。

这个时期,儿童的认知发展是以学习知识为基础而展开的,其主要特征是思维过程的详尽运算性,是从详尽形象思维向抽象逻辑思维的过渡。

社会性发展主要表现在逐渐摆脱对父母的依赖性,而转向朋友志向,突出地重视伙伴关系。

与此同时,留意以同伴的评价为依据形成自我评价,在同伴交往中,促进社会化的发展。

小学儿童的心理发展表现出协调性的特点。

成人与儿童简易沟通,师生之间、亲子之间的关系简易融洽,言与行、动机与行为比较一致,个性、社会性和品德易于培养。

⑷词的抽象记忆的发展速度逐渐超过形象记忆。

⑸记忆策略的运用:儿童运用记忆策略经历从无到有的发展过程。

这一过程被分为三个阶段:没有策略,多为5岁以前的儿童;过渡阶段,大凡为5—7岁儿童,其特点是自己不能主动运用策略,但经过诱导可以运用;能主动而自觉地采用策略,10岁以后记忆策略安定发展。

小学儿童采用的几种主要策略包括:①复述(背诵);②组织:包括归类和系列化。

③精致加工策略。

2、概括能力和概念的发展⑴概括能力的发展:小学儿童逐渐从对事物外部的感性特点的概括,越来越多地转为对本质属性的概括。

小学儿童时期,儿童概括水平的发展经历了如下三个阶段:①第一阶段:直观形象水平的概括。

②第二阶段:形象——抽象水平的概括。

一、小学儿童的学习1、学习对小学儿童心理发展的作用①学校学习是一种社会义务,可培养学生的责任感和义务感。

②能够掌握最基本的知识技能(如:读、写、算等)。

③利于儿童个性、社会性的发展。

③第三阶段:初步本质抽象水平的概括。

⑵小学儿童概念的发展:表现为概念的逐步深刻化、丰富化、系统化。

2、小学儿童的学习特点⑴小学儿童的学习动机:儿童的年级越低,学习动机越详尽,其学习动机更多地与学习活动本身直接联系,与学习兴趣发生联系或为学习兴趣所左右。

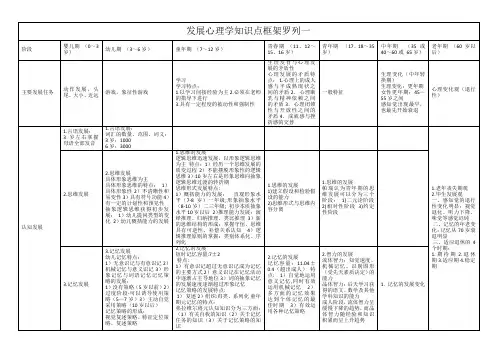

发展心理学知识点整理发展心理学是研究个体从受精卵开始到出生、成熟直至衰老的生命全程中心理发生、发展特点和规律的科学。

它涵盖了人的一生中各个阶段的心理变化和发展,对于理解人类行为和心理有着重要的意义。

以下是对发展心理学中一些重要知识点的整理。

一、发展心理学的研究方法1、横断研究横断研究是在同一时间点对不同年龄组的被试进行观察、测量或实验,以探讨年龄差异所导致的心理发展变化。

这种方法的优点是能够快速获得大量数据,节省研究时间和成本;缺点是无法考察个体的发展变化过程,可能会受到代际差异的影响。

2、纵向研究纵向研究是对同一组个体在不同时间点进行长期追踪研究,观察其心理发展的连续变化。

它能够深入了解个体的发展轨迹,但存在研究时间长、样本流失、练习效应等问题。

3、聚合交叉研究聚合交叉研究结合了横断研究和纵向研究的特点,先在不同年龄组进行横断研究,然后在一段时间后对这些年龄组进行追踪研究。

这种方法可以在一定程度上克服横断研究和纵向研究的不足。

4、双生子研究通过比较同卵双生子和异卵双生子在某些心理特征上的相似性和差异性,来探讨遗传和环境对心理发展的影响。

5、微观发生学研究关注个体在短时间内的细微变化,通过密集的观察和测量,揭示心理发展的机制和过程。

二、心理发展的主要理论1、精神分析理论(1)弗洛伊德的心理性欲发展阶段理论认为人格发展经历了口唇期、肛门期、性器期、潜伏期和生殖期五个阶段,每个阶段都有特定的冲突和满足方式,如果冲突没有得到解决,可能会导致心理问题。

(2)埃里克森的心理社会发展理论强调社会文化因素对人格发展的影响,将人的一生划分为八个阶段,每个阶段都有一个主要的发展任务或危机。

2、行为主义理论(1)华生的经典行为主义主张环境决定论,认为人的行为是由外界刺激塑造的。

(2)斯金纳的操作行为主义强调通过强化和惩罚来控制行为的发生频率。

3、认知发展理论(1)皮亚杰的认知发展阶段理论将儿童认知发展分为感知运动阶段、前运算阶段、具体运算阶段和形式运算阶段,认为儿童通过与环境的相互作用,不断建构和调整自己的认知结构。

童年期的个性和社会性发展一、自我意识的发展自我意识是在儿童与环境相互交往过程中形成的。

教育和调节儿童与环境的关系对儿童自我意识的发展起着重要的作用。

自我意识包括自我评价能力和自我控制能力两部分。

(一)自我评价能力第一,自我评价包括多个方面,如身体外表、行为表现、学业成绩、运动能力、社会接纳程度等,这些都是儿童自我评价的重要方面。

第二,社会支持因素对儿童自我评价起着非常重要的作用,其中父母和同学的作用最重要。

第三,自我评价与情感密切联系。

喜欢自己的儿童,情绪最快乐;对自己评价不良的儿童,经常产生悲哀、沮丧的消极情绪。

第四,小学儿童自我评价与学业经验、同伴交往、自信心等都有密切关系。

父母和教师一定要积极努力为儿童形成良好自我评价提供最有效的社会支持。

(二)自我控制能力1.自我控制能力的发展自我控制能力的发展对儿童的学习成绩、控制攻击行为、协调人际关系等都具有重要的意义。

它的作用体现在个体对自身发展的能动性影响。

学者(罗腾伯格)通过“延迟满足”研究儿童自我控制行为。

延迟满足是抑制欲望的即时满足,要求学会等待。

他们要求被试者完成实验任务,并给予奖品。

给可供儿童自主选择的有两种奖品:一种是当时即可拿到的小奖品,另一种是第二天才可以得到的很好的奖品。

结果发现,6~8岁的儿童中有1/3、9~Ⅱ岁的儿童中有1/2选择等待,而12~15岁的儿童几乎都愿意等待。

可见,童年期儿童延迟满足能力随年龄增长而有显著提高,也说明自我控制能力的发展过程主要表现在童年期。

2.影响儿童自我控制能力的因素儿童自我控制能力存在显著的个体差异,研究表明造成这种差异的因素有如下三类。

(1)认知和策略。

如果儿童能够将注意力从奖品上移开,去做其他感兴趣的事情,将使儿童的等待变得轻松容易。

(2)榜样的作用。

让两组儿童观察两种榜样,一组被试者的观察对象总是选择即时得到微小的满足。

这种榜样的作用驱使观察者倾向于放弃自我控制。

另一组被试者的榜样总是选择延迟得到的大满足,这组观察者多倾向于等待。

理论3-发展⼼理学★★⼼理咨询师考证复习资料★医学⼼理学专业期末复习资料第三章发展⼼理学发展⼼理学的重点内容在婴⼉期、幼⼉期、⼉童期。

第⼀节概述⼀.发展⼼理学的起源1.霍尔,开发的问卷法,撰写了第⼀本青少年⼼理学著作《青春期:青春⼼理学以及青春期与⽣理学、⼈类学、社会学、性、犯罪、宗教和教育的关系》,将⼉童⼼理的研究范围界定为从出⽣到成熟。

2.精神分析学派:对个体⼀⽣全程的发展率先做了研究①弗洛伊德:童年经验,⼈格发展五阶段。

②荣格:最早对成年期⼼理学发展理论研究;⼀,提出了前半⽣与后半⽣分期个观点,25-40岁的分界的年龄;⼆,重视“中年危机”;三,论述了⽼年⼼理学,特别阐述了临终前的⼼理。

③埃⾥克森:在荣格理论的基础上,将弗洛伊德的⼈格发展五阶段理论扩展到⽼年期提出了⼈格发展的⼋阶段。

3.华⽣;最早进⾏⼼理发展的实验研究-----⼩奥尔波特实验推孟:基于智商分数的纵向研究格赛尔:⼉童发展常模研究。

4.何林沃斯:美国⼼理学家,1930年出版《发展⼼理学概论》,世界上第⼀部发展⼼理学著作。

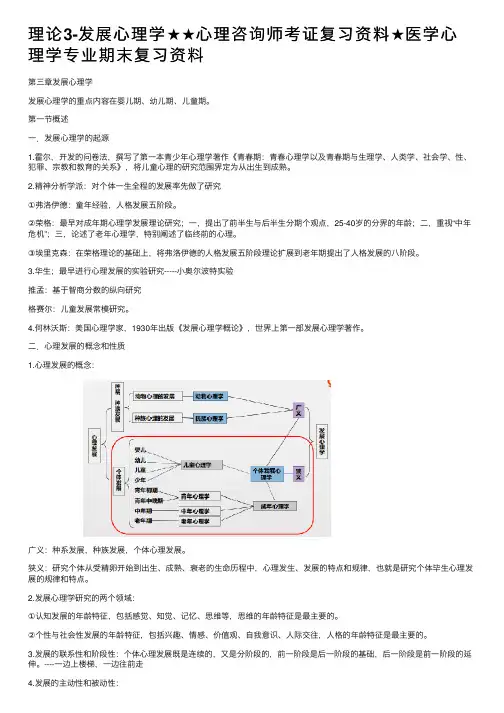

⼆.⼼理发展的概念和性质1.⼼理发展的概念:⼴义:种系发展,种族发展,个体⼼理发展。

狭义:研究个体从受精卵开始到出⽣、成熟、衰⽼的⽣命历程中,⼼理发⽣、发展的特点和规律,也就是研究个体毕⽣⼼理发展的规律和特点。

2.发展⼼理学研究的两个领域:①认知发展的年龄特征,包括感觉、知觉、记忆、思维等,思维的年龄特征是最主要的。

②个性与社会性发展的年龄特征,包括兴趣、情感、价值观、⾃我意识、⼈际交往,⼈格的年龄特征是最主要的。

3.发展的联系性和阶段性:个体⼼理发展既是连续的,⼜是分阶段的,前⼀阶段是后⼀阶段的基础,后⼀阶段是前⼀阶段的延伸。

----⼀边上楼梯,⼀边往前⾛4.发展的主动性和被动性:①机体论:认为⼉童是形成、控制和调节⾃⾝发展过程的积极因素。

(卢梭)②机械论:认为⼉童是被动的机体,⾏为主要由环境中的外部⼒量塑造(洛克)三.发展⼼理学研究的设计⽅式1.横断研究:在短的相同时间段内,同时考查不同年龄族群被试者的⼼理发展特点和发展⽔平,进⾏横向⽐较,从⽽了解年龄增长被试者组间的⼼⾥变化。

第四节童年期个性和社会性的发展第四节童年期个性和社会性的发展一、自我意识的发展自我意识是组成个性的组成部分,是个性形成水平的标志,也是推动个性发展的重要组成因素。

自我意识是指主体对自身的意识。

自我意识包括三个层次:一是对自己机体及其状态的认识;二是对自己肢体活动状态的认识;三是对自己的思维、情感状态的认识,也称对心理活动的认识,包括自我观念、自我评价、自我体验、自尊心、自豪感、自我监督、自我调节、自我控制等。

二、社会认知在小学时期,童年期儿童品德发展的一个基本特点就是协调性,这可以从童年期儿童品德发展的几个基本特点得到说明。

(一)童年期儿童逐步形成自觉地运用道德认识来评价和调节道德行为的能力从小学时期开始,儿童逐步形成系统的道德认识及相应的道德行为习惯,但这种系统的道德认识带有很大的依附性,还缺乏原则性。

研究发现〖李怀美:“天津市中小学生道德认识发展的调查研究”,《天津师大学报》,1986年,第5期。

〗,童年期儿童道德认识表现出从具体形象性向抽象逻辑性发展的趋势。

在道德认识的理解上,童年期儿童从比较肤浅的、表现的理解逐步过渡到比较精确的、本质的理解。

但具体性较大,概括性较差。

在道德品质的判断上,童年期儿童从只注意行为的效果互比较全面地考虑动机和效果的统一关系。

但常常有很大的片面性和主观性。

在道德原则的掌握上,儿童道德判断从简单依附于社会的、他人的规则,逐步过渡到受内心的道德原则所制约。

但是在很多情况下,判断道德行为还不能以道德原则为依据,缺乏道德信念,常常受外部的、具体的情景所制约。

童年期儿童已初步掌握了道德范畴,不过对不同范畴的理解有不同的水平。

比较对他人、对己、对社会三方面的道德认识,对己方面的道德概念发展水平较高,对社会方面的道德概念的发展水平次之,最低的是对他人方面的道德概念的发展水平,显示出不平衡性。

总之,童年期儿童的道德知识已初步系统化,即初步掌握了社会范畴的内容,开始向道德原则水平发展。

Ⅰ.考试性质心理学专业基础综合考试是为高等院校和科研院所招收心理学学科的硕士研究生而设置的具有选拔性质的全国统一入学考试科目。

其目的是科学、公平、有效地测试考生掌握心理学学科大学本科阶段专业基础知识、基本理论、基本方法的水平和分析问题、解决问题的能力,评价的标准是高等学校心理学学科优秀本科毕业生所能达到的及格或及格以上水平,以利于各高等院校和科研院所择优选拔,确保硕士研究生的招生质量。

Ⅱ.考查目标心理学专业基础综合考试内容涵盖心理学导论、发展与教育心理学、实验心理学、心理统计与测量等学科基础课程。

要求考生系统掌握上述心理学学科的基本理论、基本知识和基本方法,能够运用所学的基本理论、基本知识和基本方法分析和解决有关理论问题和实际问题。

Ⅲ.考试形式和试卷结构一、试卷满分及考试时间本试卷满分为300分,考试时间为180分钟。

二、答题方式答题方式为闭卷、笔试。

三、试卷考查内容结构心理学导论约100分发展与教育心理学约70分实验心理学约60分心理统计与测量约70分四、试卷题型结构单项选择题65小题,每小题2分,共130分多项选择题10小题,每小题3分,共30分简答题5小题,每小题10分,共50分综合题3小题,每小题30分,共90分Ⅳ.考查内容心理学导论【考查目标】1.理解和掌握心理学的基本事实、基本概念和基本理论,了解当代心理学的发展趋势。

2.能够运用心理学的基本理论和方法,分析和解决有关实际问题。

一、心理学概述(一)心理学的研究对象(二)心理学的研究方法1.观察法2.实验法3.测验法4.调查法5.个案法(三)主要的心理学流派1.构造主义心理学2.机能主义心理学3.行为主义心理学4.格式塔心理学5.精神分析6.人本主义心理学7.认知心理学二、心理和行为的生物学基础(一)神经系统的基本结构1.神经元2.突触3.周围神经系统和中枢神经系统(二)大脑皮层及其机能1.大脑皮层感觉区及其机能2.大脑皮层运动区及其机能3.大脑皮层言语区及其机能4.大脑两半球单侧化优势(三)脑机能学说1.定位说2.整体说3.机能系统说4.机能模块说三、意识和注意(一)意识与无意识1.意识的含义2.意识的种类3.意识的功能4.睡眠与梦(二)注意概述1.注意的含义2.注意的功能3.注意的种类(三)注意的生理机制和外部表现1.注意的生理机制2.注意的外部表现(四)注意的品质1.注意广度2.注意稳定性3.注意分配4.注意转移(五)注意的认知理论1.注意选择的认知理论2.注意分配的认知理论四、感觉(一)感觉概述1.感觉的含义2.感觉的种类3.感觉测量4.感觉现象(二)视觉1.视觉的含义2.视觉现象3.视觉的生理基础4.视觉理论(三)听觉1.听觉的含义2.听觉现象3.听觉的生理基础4.听觉理论(四)其他感觉五、知觉(一)知觉概述1.知觉的含义2.知觉的组织原则(二)知觉的特性1.知觉理解性2.知觉整体性3.知觉选择性4.知觉恒常性(三)空间知觉1.形状知觉2.大小知觉3.深度知觉4.方位知觉(四)时间知觉和运动知觉1.时间知觉2.运动知觉(五)知觉的信息加工1.自下而上加工和自上而下加工2.模式识别理论(六)错觉1.错觉的含义2.错觉的种类3.错觉产生的原因六、记忆(一)记忆概述1.记忆的含义2.记忆的过程3.记忆的种类4.记忆的神经生理机制(二)感觉记忆1.感觉记忆的含义2.感觉记忆的信息加工3.感觉记忆的特征(三)短时记忆与工作记忆1.短时记忆的含义2.短时记忆的信息加工3.短时记忆信息的存储与提取4.短时记忆的特征5.工作记忆(四)长时记忆1.长时记忆的含义2.长时记忆的信息加工3.长时记忆的信息存储与提取4.长时记忆的特征(五)遗忘1.遗忘的含义2.遗忘曲线3.遗忘理论4.影响遗忘的因素七、思维(一)思维概述1.思维的含义2.思维的特征3.思维的种类4.思维的过程(二)概念1.概念的含义2.概念的种类3.概念的形成4.概念的掌握(三)推理1.推理的含义2.推理的种类(四)问题解决1.问题解决的含义2.问题解决的思维过程3.问题解决的策略4.影响问题解决的因素(五)创造性思维1.创造性思维的含义2.创造性思维的特征3.创造性思维的基本过程4.影响创造性思维的因素(六)表象1.表象的含义2.表象的特征3.表象的种类4.表象理论(七)想象1.想象的含义2.想象的种类3.想象的功能八、言语(一)言语概述1.言语的含义2.言语的功能3.言语的种类(二)言语活动的中枢机制1.言语运动中枢2.言语听觉中枢3.言语视觉中枢(三)言语感知和理解1.言语感知2.言语理解3.句子理解4.语篇理解5.影响言语理解的因素九、情绪和情感(一)情绪和情感概述1.情绪和情感的含义2.情绪和情感的功能3.情绪和情感的关系(二)情绪和情感的种类1.情绪的种类2.情感的种类(三)表情1.表情的含义2.表情的种类(四)情绪的脑中枢机制(五)情绪理论1.早期的情绪理论2.情绪的认知理论十、动机、需要与意志(一)动机概述1.动机的含义2.动机的功能3.生理动机和社会动机4.动机与行为效率的关系5.动机的理论(二)需要1.需要的含义2.需要的种类3.需要的层次理论(三)意志1.意志的含义2.意志的特征3.意志行动过程4.意志行动中的动机冲突5.意志的品质十一、能力(一)能力概述1.能力的含义2.能力、才能和天才3.能力与知识、技能的关系(二)能力的种类和结构1.能力的种类2.能力的结构(三)智力理论1.智力因素说2.智力结构理论3.智力的信息加工理论(四)智力发展的差异1.智力发展的一般趋势2.智力发展的差异性3.影响智力发展的因素十二、人格(一)人格概述1.人格的含义2.人格的特征(二)人格理论1.人格特质理论2.人格类型理论3.精神分析人格理论4.人本主义人格理论(三)气质1.气质的含义2.气质的类型3.气质的理论(四)性格1.性格的含义2.性格的特征3.性格的类型4.性格与气质的关系5.认知风格(五)影响人格形成与发展的因素十三、社会心理(一)社会思维1.自我2.归因3.社会知觉与社会判断4.社会态度5.内隐社会认知(二)社会关系1.人际关系与人际沟通2.亲密关系3.偏见与歧视4.利他行为5.侵犯行为(三)社会影响1.说服2.从众与服从3.去个体化4.社会助长与社会惰化5.群体极化与群体思维6.合作、竞争与冲突7、文化及其影响发展与教育心理学【考查目标】1.理解和掌握发展与教育心理学的基本概念、主要理论及其对教育工作的启示。

2019考研发展心理学要点:童年期儿童的个性,社会性的发展心理学考研,发展心理学部分有哪些重难点需要大家强化记忆?毙考题为考生整理分享,下面我们来看发展心理学之童年期儿童的个性,社会性的发展2019考研发展心理学要点:童年期儿童的个性,社会性的发展(五)童年期儿童的个性,社会性的发展1)自我意识的发展童年期自我意识的发展:(自我意识的成熟标志着个性的基本形成,在小学阶段,儿童的自我意识处于客观化时期;1--2年级和5--6年级处于上升期,其中1-2年级上升幅度最大) (1)自我意识包括:自我概念:是个人心目中对自己的印像,包括对自己存在的认识,以及对自己的能力,性格,行为等方面的认识,是由一系列价值和行为标准组成的有组织的认知结构;自我评价,自我评价是自我意识的发展的主要标志和主要成分,是在分析和评论自己的行为和活动基础上产生的。

主要特点是:a.由顺从他人的评价,到有独立见解的评价,自我评价的独立性随年级而提高;b.从对自己比较笼统的评价道对自己个别方面,甚至多方面优缺点的评价;c.出现对内心品质评价的初步倾向;d.评价由具体性向抽象性,从对外显行为到内部世界发展;e.评价的稳定性逐渐增强;自我体验:自我体验与自我评价具有一致性,其中,愉快,愤怒发展比较早,而自尊,内疚发展比较晚;2)社会认知与交往技能(1)儿童社会认知的发展趋势a.从表面到内部b.从简单到复杂c.从对事物呆板的认识到对事物灵活的认识d.从对自己及即时事件的关心到对他人及长远利益的关心;e.从对事物具体的思考到对事物抽象的思考;f.从弥散性,间断性想法到有组织,有系统的综合性想法;(2)观点采择能力的发展观点采择,即采取他人的观点来理解他人的思想与情感的一种必需的认知技能;a.弗拉维尔关于儿童观点采择能力的发展模式第一,存在阶段第二,需要阶段第三,推断阶段第四,应用阶段b.塞尔曼关于观点采择能力发展的阶段模式阶段0:自我中心或无差别的观点(3--6岁):儿童不能认识到自己的观点与他人不同;阶段1:社会信息角色采择(6--8岁):儿童开始意识到他人有不同的观点,但不能理解产生的原因;阶段2:自我反省式角色采择(8-10岁):儿童能认识到即使面临同样的信息,自己和他人的观点也可能会冲突,已经能考虑他人的观点,但还不能同时考虑到自己和他人的观点;阶段3:相互性角色采择(10--12岁):儿童能同时考虑自己和他人的观点,能以一个旁观者的身份对事件进行解释;阶段4:社会和习俗系统角色替换(12--15岁):儿童能够利用社会标准和信息去衡量和判断事件;(3)社会交往的发展特点a.与父母的关系:第一,父母与儿童交往的时间和内容发生了变化;第二,父母在儿童教养方面所处理的日常问题的类型发生了变化;第三,儿童与父母间的冲突减少;第四,父母的控制模式发生了变化第一阶段:父母控制,6岁以前;第二阶段,共同控制,6--12岁;第三阶段,儿童控制,12岁以上;b.同伴交往与团体形成①童年期儿童的友谊:第一阶段(3--7岁)还未形成友谊的概念;第二阶段(4--9岁)单向帮助阶段;第三阶段(6--12岁)双向帮助阶段,具有明显的功利性;第四阶段(9--15岁)亲密共享阶段,此时的友谊具有强烈的排他性和独占性;第五阶段(12岁以后)最高阶段;②童年儿童的同伴团体a.小学儿童的同伴交往具有几个基本特点:第一,与同伴交往的时间更多,形式更复杂; 第二,儿童在同伴交往中传递信息的能力增强第三,儿童更善于利用各种信息来决定自己对他人所采取的行动;第四,儿童更善于协调与其他儿童的活动;b.同伴团体具有以下基本特点:第一,在一定的规则基础上进行交往;第二,具有明确或暗含的行为标准;第三,限制成员的归属感;第四,发展了使成员朝向完成共同目标而一起工作的组织;③师生关系:儿童对教师的态度从入学的绝对服从逐渐转变为辩证的批判。

考研发展心理学知识要点:幼儿个性与社会性发展考研发展心理学知识要点:幼儿个性与社会性发展1.心理理论上大学的第一个冬天,某个中午我从食堂吃完饭刚走出大门,迎面一个很清纯姑娘跑过来红着脸问我“有女朋友吗?”然后塞我手里一张纸条,随即便扭头跑开了。

当时那一幕如白板说中描绘的那样永远刻在了我心里。

如果你是当时的我,会怎样想和回答呢?是把对方的话看作单纯好奇吃饱了撑的时的疑问句?亦或是某种暧昧含蓄的暗示?你的反应体现了你从语言和环境推测他人心理状态的能力。

可能你现在仍执迷于故事的后文,我和那个姑娘后来发展如何。

实际上我跑回宿舍才舍得偷偷看了那张纸……,一张日租房的小广告。

心理理论(Tom):凭借一定的知识系统对自身或他人的心理状态进行推测,并据此对行为做出因果性解释、预测和控制的能力。

对心里状态的认识是我们日常生活的核心,也是当前发展心理学最重要的研究领域之一。

(心理理论可以被看作是“元思维”——MJ注)“心理理论”一词最早是由Premack和Woodruff发表的《黑腥腥有心理理论吗?》中提出。

他们认为:如果个体能对自我和他人的心理状态进行归因,那么他就具有心理理论。

之所以把这种对心理状态进行归因的能力称之为“心理理论”,是因为这种能力实为一个推理系统,通过这一系统可对不可观测的心理状态进行推测,进而可对他人行为进行预测,所以该推理系统具有科学理论的基本特点,可将其视为一个理论。

错误信念是衡量是否具有心理理论的重要指标,要通过有关错误信念的测试:Ⅰ实验者让儿童观看木偶表演的故事:主人公Maxi把巧克力放在柜橱后外出,其母将巧克力移到抽屉里,问儿童Maxi回来后会去哪找巧克力。

这一实验被后来的研究者广泛运用,使用此实验一般会发现:大多数3岁儿童报告说Maxi到抽屉里找,而4岁儿童大多数报告说Maxi在柜橱里找。

在经典的错误信念任务中只涉及对一级信念的理解,即认识到别人拥有的一个信念(认识到“Maxi认为巧克力在厨子里”)。

2016考研发展心理学知识要点:童年期

个性及社会性发展

2016考研发展心理学知识要点:童年期个性及社会性发展

1.自我意识发展

小学生自我意识的发展在3-5年级期间出现平稳阶段,其他时期都处于上升期。

随着儿童抽象逻辑思维的逐渐发展和辩证思维的初步发展,自我意识更加深刻。

他们不仅摆脱对外部控制的依赖,发展了内化的行为准则来监督、调解、控制自己的行为,而且开始从对自己的表面行为的认识、评价转向对自己内部品质的更深入的评价。

自我意识是由自我概念、自我评价、自我体验组成的系统,以下是他们各自在在小学阶段呈现的特点:

①自我概念

自我概念:个人心目中对自己的印象

包括对自己存在的认识,以及对个人能力、性格、态度、思想等方面的认识,是有一系列态度、信念和价值标准组成的有组织的认知结构。

小学儿童的自我描述是从比较具体的外部特征的描述向比较抽象的心理特征过渡,但即使到了小学高年级,儿童对自己的认识仍带有很大的具体性和绝对性。

②自我评价

自我评价能力是自我意识发展的主要成份和标志,是在分析和评论自己的行为和活动的基础上形成的。

小学阶段儿童自我评价发展的特点为:

a.从顺从别人的评价发展到有一定独立见解的评价

b.从比较笼统的评价发展到对自己个别方面或多方面行为的优缺点评价

c.开始出现对内心品质进行评价的初步倾向

d.评价由具体性向抽象性,由外显行为向内部世界发展

e.稳定性逐渐加强

③自我体验

自我体验:自我意识中的情感问题

自我体验在小学阶段有较大发展,但对自己各种情绪情感的体验的发生和发展是不同步的。

2.社会认知与交往技能

(1)社会认知

社会认知:对自己和他人的观点、情绪、思想、动机的认知,以及对社会关系和集体组织间关系的认知

社会认知与认知能力发展相适应。

儿童社会认知的发展趋势

①从表面到内部——从对外部特征的注意到对更深刻的品质特征的注意

②从简单到复杂——从单方面看问题到多方面多维度地看待问题

③从呆板到灵活

④从近期到长远——从对个人及时时间的关心到对他人利益和长远利益的关心

⑤从具体到抽象

⑥从弥散到系统——从弥散性、间断性的想法到系统的、有组织的综合性思想

角色采择:也称观点采择,采取他人的观点来理解他人的思想与情感的一种必需的认知技能

儿童角色采择技能的发展表现出阶段性(弗拉维尔和塞尔曼都有各自四阶段理论,因此很难考。

——MJ注)

对社会关系的认识#

儿童对他人的认识首先是了解其外部的、具体的特征;

从8岁开始逐渐增加使用抽象形容词;

在12-14岁,儿童的描述较少考虑自己与他人的关系了,且他们开始理解到人的特质不是绝对的和不变的

(2)交往技能#

小学儿童的交往对象同样主要是父母、教师和同伴,但关系已由依赖走向自主,从对成人权威的完全信服到开始表现富有批判性的怀疑和思考,与此同时,具有更加平等关系的同伴交往日益在儿童生活中占据重要地位。

①父母—儿童关系

a.呆在一起的时间明显减少,父母关注儿童的时间也有所减少

b.父母教养子女方面所处理的日常问题的类型发生了变化

c.冲突数量减少了

d.对儿童的控制方式和控制力量变化。

父母更多采用推力方式约束儿童,儿童也越来越多地自己做出决策

②同伴、团体关系

小学儿童同伴交往的特点:时间更多,形式更复杂;传递信息技能增强;善于利用信息决定行动;善于协调;形成同伴团体

塞尔曼的儿童友谊发展阶段:无友谊à单向帮助à双向帮助à亲密共享à最高阶段

③师生关系

儿童对教师的态度从入学的绝对服从逐渐转变为辩证的批判。

同时,教师的期望也对学生具有广泛的影响。

这一点有著名的“罗森塔尔效应”实验为证:

为了证明实验者的偏见会影响研究结果。

罗森塔尔及其同事,要求教师们对他们所教的小学生进行智力测验。

之后告诉教师们说,班上有些学生属于大器晚成者,并把这些学生的名字念给老师听。

罗森塔尔认为,这些学生的学习成绩可望得到改善。

事实上所有大器晚成者的名单,是从一个班级的学生中随机挑选出来的,他们与班上其他学生没有显著不同。

可是当学期之末,再次对这些学生进行智力测验时,他们的成绩显著优于第一次测得的结果。

罗森塔尔认为,实验结果可能是因为老师们认为这些大器晚成的学生开始崭露头角,予以特别照顾和关怀,以致使他们的成绩得以改善。

这就是著名的“罗森塔尔效应”。

3.品德发展

(1)品德发展的基本特点

小学儿童品德发展的一个基本特点就是协调性:

①逐步形成自觉地运用道德认识来评价和调节到的行为的能力

②小学儿童随着年龄增长出现言行一致和言行不一的分化

③自觉纪律的形成和发展在小学品德发展中占相当显著的地位

④品德发展中存在转折的“关键年龄”,三年级下学期(与思维过渡的“关键年龄”相同。

——MJ注)

(2)小学儿童道德动机的发展

①由服从向独立

②由具体、近景向抽象、远景(见“认知发展”第四条。

——MJ注)

③逐步产生道德动机斗争

(3)小学儿童品德心理特征的发展#

道德认识:儿童对社会道德规范、行为准则、是非观念的认识,包括对道德观念的掌握和道德判断能力的发展

道德情感:直接与人所具有的对于一定道德规范的需要相联系的一种高级情感的体验儿童的道德判断从受外部情境的制约逐步过渡到受内心的道德原则、信念的制约。

小学儿童在很多情况下,判断道德行为还不能以原则或信念为依据而是时常常受外部具体情境所制约。

不论如何,大多儿童进入小学后亲社会行为增加而攻击性行为减少。

关于凯程:

凯程考研成立于2005年,国内首家全日制集训机构考研,一直致力于高端全日制辅导,由李海洋教授、张鑫教授、卢营教授、王洋教授、杨武金教授、张释然教授、索玉柱教授、方浩教授等一批高级考研教研队伍组成,为学员全程高质量授课、答疑、测试、督导、报考指导、方法指导、联系导师、复试等全方位的考研服务。

凯程考研的宗旨:让学习成为一种习惯

凯程考研的价值观口号:凯旋归来,前程万里

信念:让每个学员都有好最好的归宿

使命:完善全新的教育模式,做中国最专业的考研辅导机构

激情:永不言弃,乐观向上

敬业:以专业的态度做非凡的事业

平衡:找到工作、生活、家庭的平衡点

服务:以学员的前途为已任,为学员提供高效、专业的服务,团队合作,为学员服务,为学员引路。