族群认同与国家认同_以马来西亚为例_上_

- 格式:pdf

- 大小:372.41 KB

- 文档页数:9

东南亚地区的民族文化与民族认同东南亚地区是一个多民族、多文化交融的地区。

在这片土地上,有华裔、马来人、印度人、泰族等多个民族,每个民族都有着自己独特的文化和传统。

在多元文化的熏陶下,东南亚的民族认同成为了一种独特的现象。

本文将探讨东南亚地区的民族文化和民族认同。

一、华裔文化和民族认同华裔在东南亚地区的历史可以追溯到数百年前。

尤其是在马来西亚和新加坡,华人已经成为了这些国家中最重要的民族之一。

华裔文化在东南亚地区扎根已久,也形成了独特的特点。

在新加坡,很多年轻人都穿着传统的中式衣服去参加婚礼、节日等宴会。

他们也会弹奏古筝、演奏二胡等传统乐器。

不仅如此,中国传统文化也在东南亚地区得到了广泛的传承,并且获得了认可和喜爱。

东南亚的华人可以用自己的方式去珍爱中国传统文化,从而展现华裔的民族认同。

二、马来文化和民族认同马来人是东南亚地区最主要的民族之一,他们的文化和传统也有着独特的特点。

马来人喜欢穿着传统的马来服装,这种服装像一种独特的标志,彰显着马来人的民族认同。

马来人还有许多传统的舞蹈和音乐,这些传统艺术形式都反映了马来人独特的文化。

马来语是这个地区最广泛使用的语言之一,在马来西亚和印度尼西亚,它是官方语言之一。

马来人在这里还保留了一些独特的传统习俗,比如向长辈行礼、尊重老年人等等。

这些特点都在传递着马来人深厚的民族认同。

三、印度文化和民族认同印度人在东南亚地区定居已经有了两个世纪,他们对这片土地的历史和文化有了深入的了解。

印度人的文化有着独一无二的魅力,而且已经融入东南亚的文化中。

印度人在东南亚的阿育吠陀和瑜伽课程非常受欢迎,他们还会传授自己的印度菜谱,这些菜品在马来西亚和新加坡被广泛传播。

印度音乐在东南亚也有不小的影响力,像印度歌舞片等多种印度文化形式,已经成为东南亚文化的一部分。

这些都展示了印度人对东南亚文化的认同。

四、泰族文化和民族认同泰族是东南亚地区的重要民族之一,泰国的文化在这个地区有着广泛的传播。

民族认同和国家认同的问题2.1民族认同和国家认同的含义民族认同是指个体对自己既作为单一民族成员身份,同时也作为国家民族成员身份双重承认的和谐统一。

中华民族认同则是指对中国这个国家及中华历史文化的归属意识。

它主要包括三个方面:中华民族心理、中华民族意识、中华民族感情[1]。

国家认同是指一个国家的公民对自己祖国的历史文化创痛、道德价值观、理想信念、国家主权等的认同意识,即国民认同。

主要表现在对外和对内两方面:对外,是指国家得到他国的认可和国际的承认,作为国家成员也获得了归属于某个国家的身份感[2]。

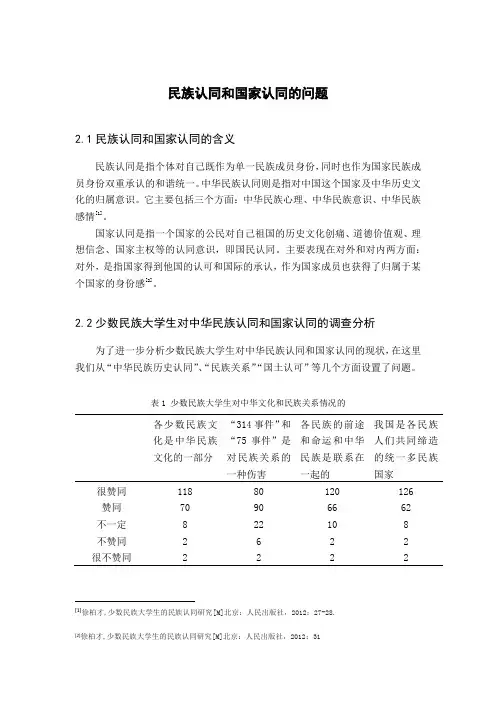

2.2少数民族大学生对中华民族认同和国家认同的调查分析为了进一步分析少数民族大学生对中华民族认同和国家认同的现状,在这里我们从“中华民族历史认同”、“民族关系”“国土认可”等几个方面设置了问题。

表1 少数民族大学生对中华文化和民族关系情况的各少数民族文化是中华民族文化的一部分“314事件”和“75事件”是对民族关系的一种伤害各民族的前途和命运和中华民族是联系在一起的我国是各民族人们共同缔造的统一多民族国家很赞同118 80 120 126 赞同70 90 66 62 不一定8 22 10 8 不赞同 2 6 2 2 很不赞同 2 2 2 2[1]徐柏才,少数民族大学生的民族认同研究[M]北京:人民出版社,2012:27-28.[2]徐柏才,少数民族大学生的民族认同研究[M]北京:人民出版社,2012:31表2 少数民族大学生对“国土认可”和“国家认同”情况的调查统计表我国960万平方公我国领土神圣不可侵犯新中国成立以来我国的国际地位不断提升维护祖国统一和民族团结是各民族的最高利益很赞同134 94 126赞同54 94 62不一定8 8 10不赞同 2 2 2很不赞同 2 2 0由上可看出,在中华民族历史认同上,有94%的同学对此表示赞同,说明广大少数民族大学生对各民族共同缔造中华民族历史有着广泛的共识,对中华民族的认同有着强大的心理基础和情感基础。

历史中的族群与国家认同在漫长的历史长河中,族群与国家认同一直是人们关注的焦点。

随着时间的推移,各个国家和地区的族群之间相互影响、交流与融合,形成了多元的国家认同。

这种认同既与个体的身份感关系密切,也与历史、文化、语言等因素有着紧密的联系。

一、族群与国家认同的演变过程在人类发展的历史中,部落、氏族等小规模的社会组织是最初形成族群认同的先导。

族群的形成通常以共同的血缘关系、地域背景、语言等为基础。

这一认同形成的主要目的在于提升亲属关系的稳定性和互动的合作性。

随着人类社会的进步和统一的需要,各个族群开始逐渐形成国家认同。

国家认同是指个人对所在国家的认知、认同以及对国家价值观的认同。

国家认同具有更为广泛的意义,它包含了政治、经济、法律等方面的关系。

从历史的角度来看,族群与国家认同的演变常常经历着几个阶段。

首先是个体层面的族群认同,个体在这个阶段主要是通过家庭、亲友、地域等因素来形成自己所属的族群认同。

其次是群体层面的族群认同,这一阶段族群认同的形成主要通过民族、语言等因素来决定。

最后,随着国家机构的出现,国家认同逐渐形成并取代了原有的族群认同。

二、族群和国家认同的重要性族群认同和国家认同对于一个人的个体发展和国家的发展都具有重要意义。

首先,族群认同是个体认同感的基础。

个体的认同感与其所属的族群密切相关,对于一个人来说,对族群的认同往往决定其价值观、行为准则等方面的模式。

这种认同感不仅对个体的成长有重要影响,也对个体在社会中的互动起到重要的引导作用。

其次,国家认同是一个国家凝聚力的核心。

一个国家的凝聚力与国家民族认同紧密相关,国家认同可以强化国家的团结合作,促进国家的稳定发展。

一个没有强烈国家认同的国家通常面临着边界冲突以及内部矛盾等问题。

因此,国家认同对于一个国家的发展至关重要。

三、族群与国家认同的相互关系族群认同和国家认同在历史发展中相互影响、相互渗透。

族群认同在一定程度上决定了国家认同的形成与发展。

民族团结平等的案例

1. 马来西亚:马来西亚是一个多民族国家,马来族、华族和印度族是主要民族。

各族群之间相互尊重和平共处,享有平等的权利。

马来西亚政府通过一系列政策和法律,保护各族群的权益,鼓励民族团结。

例如,马来西亚宪法保障各族群公民的宗教自由、言论自由和平等权利,国家也设立了各族群的公共机构,以代表各民族的利益。

2. 新加坡:新加坡也是一个多民族国家,主要民族包括华人、马来人、印度人和其他少数民族。

新加坡政府通过立法和政策,鼓励各族群的平等和团结。

例如,新加坡的国家教育政策推动多元文化教育,学校鼓励学生了解和尊重各个族群的文化、宗教和价值观。

此外,政府还推行种族平等计划,确保各族群在就业、住房和政府服务等方面都享有平等的权益。

3. 加拿大:加拿大也是一个多元文化的国家,其中包括多个民族和文化群体。

加拿大政府通过多元文化政策,提倡民族团结和平等。

国家法律禁止歧视和仇恨言论,并设立人权机构以保护各族群的权益。

政府还鼓励各种民族和文化的庆祝活动,并设立了多元文化节日,以促进不同族群之间的相互了解和交流。

这些案例表明,民族团结和平等是一个社会秩序稳定和发展繁荣的重要基础。

通过法律、政策和教育等手段,国家可以促进不同民族之间的和谐与团结,共同建设更加包容和平等的社会。

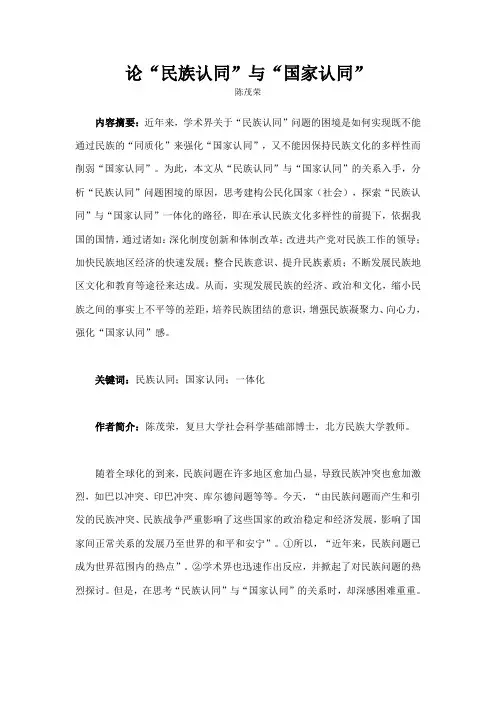

论“民族认同”与“国家认同”陈茂荣内容摘要:近年来,学术界关于“民族认同”问题的困境是如何实现既不能通过民族的“同质化”来强化“国家认同”,又不能因保持民族文化的多样性而削弱“国家认同”。

为此,本文从“民族认同”与“国家认同”的关系入手,分析“民族认同”问题困境的原因,思考建构公民化国家(社会),探索“民族认同”与“国家认同”一体化的路径,即在承认民族文化多样性的前提下,依据我国的国情,通过诸如:深化制度创新和体制改革;改进共产党对民族工作的领导;加快民族地区经济的快速发展;整合民族意识、提升民族素质;不断发展民族地区文化和教育等途径来达成。

从而,实现发展民族的经济、政治和文化,缩小民族之间的事实上不平等的差距,培养民族团结的意识,增强民族凝聚力、向心力,强化“国家认同”感。

关键词:民族认同;国家认同;一体化作者简介:陈茂荣,复旦大学社会科学基础部博士,北方民族大学教师。

随着全球化的到来,民族问题在许多地区愈加凸显,导致民族冲突也愈加激烈,如巴以冲突、印巴冲突、库尔德问题等等。

今天,“由民族问题而产生和引发的民族冲突、民族战争严重影响了这些国家的政治稳定和经济发展,影响了国家间正常关系的发展乃至世界的和平和安宁”。

①所以,“近年来,民族问题已成为世界范围内的热点”。

②学术界也迅速作出反应,并掀起了对民族问题的热烈探讨。

但是,在思考“民族认同”与“国家认同”的关系时,却深感困难重重。

一、“民族认同”与“国家认同”的关系(一)“民族认同”及其特征民族,英文nation,源自拉丁文,意思是“种类、种族、人群”。

③从词源学来看,它包括血统、地域、语言和道德等要素,隐有“家庭”的含义,“民族向家庭借其隐喻”。

④那么,民族是什么呢?它“是在一定的历史发展阶段形成的稳定的人们共同体。

一般说来,民族在历史渊源、生产方式、语言、文化、风俗习惯以及心理认同等方面具有共同的特征。

”⑤认同(identity),指社会成员的一种趋同、相近的心理感受,即“自我在情感上或者信念上与他人或其他对象联结为一体的心理过程”。

论民族国家中的民族认同与国家认同的关系——以民族国家的历史渊源为依据张禧瑞摘要:民族国家是国家形态的历史演进中民族认同和国家认同相互作用中最终确立起来的。

就历史渊源而言,与传统认知恰恰相反,原始的国家认同是近现代民族认同形成的基础,是其不可或缺的特性;民族认同则催生了民族国家,其本身也就成了现代国家认同的基本底色。

因此,在处理现在多民族的民族国家形态稳定性问题上,需要着重处理二者的关系,确立国家认同的优先原则,但同时也不能抹杀和否定民族认同的存在,这里的民族认同包括单一民族国家和多民族国家的民族认同。

关键词:民族国家;民族认同;国家认同中图分类号:C912.5 文献标识码:A 文章编号:2095-6916(2021)08-0037-03民族国家是现代国际社会的基本组成单元,也是国际关系的基本主体,作为一种政权存在形式被历史所选择、社会成员所接受。

但随着二战结束后民族独立运动的发展,传统意义上的民族国家概念(即单一民族所组成的政治共同体)被重新定义。

多民族国家的出现不仅重构了民族国家的概念,也给这一现代国家形态造成了巨大的冲击,民族认同和国家认同之间的冲突使得维系国家统一稳定成为了当务之急。

要解决这一矛盾,必须准确把握矛盾的根源;要维护民族国家形态的稳定,就要找到其形成的历史条件。

认识其历史和理论依据,并根据这些认识对当前我国的民族政策提出建议,是本文讨论的重点。

一、具有争论的民族国家建设理论影响民族国家存续的主要矛盾来自于民族认同与国家认同之间的冲突,因此如何处理这一冲突是相关民族国家理论的着手点,由此产生了两大相互对立的理论派别。

(一)民族认同和国家认同的矛盾的根源民族认同和国家认同之所以会产生矛盾冲突,在现有的主流研究中主要源于二者利益的不一致性。

首先是随着移民和多民族国家的增多,族群的地域边界与国家边界重合度不断降低,但对于民族关系和文化的认同仍然强烈地存在,即民族认同明显地表现为“社会成员对自己民族归属的认知和感情依附”[1],这与以政治性和理性为主要特征的国家认同发生了冲突,对于国家归属感的缺失使得国家认同被动摇。

跨文化沟通心理学知到章节测试答案智慧树2023年最新华东师范大学绪论单元测试1.本课程将在()个站点停下。

参考答案:72.学习到最后你需要回归到一个原点:回答“我是谁”的问题。

参考答案:对3.根据本节视频讲到的可知:越是身处全球化的进程中,人们越要明确自己的民族身份感。

参考答案:错第一章测试1.以下说法正确的是:参考答案:在面对面的沟通中情感性的信息更容易被别人接收到2.关于Samovar的跨文化沟通模型图,下列说法正确的是:参考答案:形状相似就象征着文化距离是比较近的,沟通更容易3.误解发生的可能性大小与文化距离的关系是怎么样的?参考答案:文化距离越大,误解发生的可能性越大4.以下哪一项不属于行为角度的跨文化沟通能力?参考答案:社交放松5.关于心理学,下列说法正确的有()参考答案:强调即使是同一文化、民族或性别的人,也并非完全相同;提倡文化的相对性;心理学既关注人的共性,也关注人类社会文化的多样性6.Belay的三维度模型中:参考答案:认知角度要有跨文化的沟通意识;情感角度的跨文化沟通能力中包括自我概念的内容7.媒介是指承载并传递信息的物理形式,包括以下哪些内容?参考答案:物质实体;物理能8.在跨文化情境中具备怎样的人格特征会帮助人们进行跨文化沟通和适应?参考答案:情绪稳定性;开放性;文化共感性9.沟通当中,沟通顺畅是正常的。

参考答案:错10.在跨文化情境中能灵活地转换到与当下情境相适应的解释模式。

这属于文化能力的一部分。

参考答案:对第二章测试1.下列哪项不属于精确文化在管理中的特点?参考答案:从性格、人际、绩效等方面全面考虑2.以下说法不正确的是()参考答案:文化的松紧与个人主义-集体主义是一回事3.在文化中,反映人们的宗教观和哲学观的是什么时间?参考答案:正式时间4.在做事取向的文化中,对个体绩效评价的标准是()参考答案:用量化的指标、可以被看见的行动或变化,来评价一个人5.文化取向包括以下哪些内容?参考答案:对权力平等的知觉;对自我和他人关系的取向;人性观;时间知觉和空间知觉6.跨文化谈判可能会遇到的分歧点在以下哪几个方面?参考答案:谈判中的情绪;谈判的时间;谈判的态度;谈判的目的7.“朋友的朋友也是朋友”这种情况更容易发生在哪一种文化中?参考答案:弥散文化8.下列哪些属于普遍主义文化在管理上的特点?参考答案:强调就事论事;强调建立制度、系统、规章;不轻易改变法律、制度、规章和规则9.感性文化中的人注重情境的、非言语的信息。

论多民族国家中的民族认同与国家认同一、本文概述1、简述多民族国家的概念与特点多民族国家,指的是在其国土之内,存在多个具有独特文化、历史、语言、风俗习惯等特征的民族共同体的国家。

这样的国家通常呈现出文化多元、民族多样性的特点。

在多民族国家中,各个民族在保持自身独特性的也共同参与国家的政治、经济、文化等各方面的建设与发展。

多民族国家的形成和发展,既有历史遗留的原因,也有现代政治、经济、社会变迁的影响。

其特点主要表现为以下几个方面:文化多元性。

多民族国家中,各民族在长期的历史发展过程中形成了各自独特的文化传统,这些文化传统相互交织,共同构成了国家丰富多彩的文化图景。

政治包容性。

为了维护国家的统一和稳定,多民族国家通常需要在政治上对各民族给予一定的包容和尊重,保障各民族在政治上的平等参与和权益。

再次,经济互补性。

多民族国家中的各民族往往拥有不同的自然资源、生产技能和市场需求,这使得各民族在经济上呈现出互补性,有利于国家的整体经济发展。

社会和谐性。

多民族国家需要在尊重各民族差异的基础上,通过教育和引导,促进各民族之间的相互理解和和谐共处,以实现社会的和谐稳定。

在多民族国家中,民族认同与国家认同是两个重要的概念。

民族认同指的是个体对自己所属民族的归属感和认同感,而国家认同则是个体对自己所属国家的归属感和认同感。

在维护国家统一和民族团结的过程中,如何平衡和协调民族认同与国家认同的关系,是多民族国家需要面临和解决的重要问题。

2、阐述民族认同与国家认同的定义及其重要性在多民族国家中,民族认同与国家认同是两个既相互关联又有所区别的核心概念。

民族认同主要指的是个体对自己所属民族的归属感、忠诚感以及对其文化的认同。

这种认同通常建立在共同的历史、语言、文化、风俗习惯等基础之上,它强化了民族的凝聚力和向心力,使得民族成员在情感、意愿和行为上形成一定的共同体。

民族认同的重要性在于,它有助于维护民族文化的传承与发展,促进民族内部的团结与和谐,为国家的稳定与发展提供坚实的社会基础。

民族认同与国家认同研究述评*袁 娥民族认同与国家认同的研究一直以来都是学界关注的重点内容之一,学者们为此进行了不懈的努力,成就卓然。

文章通过对目前国内外民族认同和国家认同的相关研究成果进行系统梳理,指出通过引入身份认同理论,把群体或个体的意识和行为同文化和社会结构因素联系起来,从综合性、历时性的动态视角来研究民族问题,并由此总结出民族认同与国家认同变迁的规律或机理,将会更好地服务于现实社会。

关键词:民族认同 国家认同 身份认同 社会秩序作者袁娥,女,云南大学公共管理学院社会学系副教授。

地址:云南省昆明市,邮编650091。

社会中的人参与了不同群体形式的建构,扮演着多个角色,由此形成了一个个角色集。

社会成员因隶属于不同群体而拥有多重身份,由此决定了其归属感和认同感的不同。

传统国家中,其政治中心的行政控制能力有限,以至于政治机构中的成员并不进行现代意义上的/统治0;而民族-国家时代,/其内部的行政调节仰赖于那些能反思性地予以监控并具有国际特性的条件0,¹民族国家建构后的社会成员所担任的角色集较之传统社会亦发生着变化。

作为某个民族的成员和某个国家的公民,是人们在群体里担任的角色集中较为重要的两种身份,由此引发的民族认同与国家认同亦成为学界热议的重要内容之一。

民族与国家之间是一个相互作用的历史过程,民族认同与国家认同的关系和社会秩序紧密相关,可以说,作为自变量的认同是秩序存在和维持这个因变量的核心决定因素。

认同不仅是心理层面的,同时也是行为层面的,加强对民族认同与国家认同的研究,把两者的冲突保持在/秩序0范围之内使得社会和谐,这是有人文关怀之情的学者长期聚焦的重要问题。

人们说/少数群体爱找国家的事0,但是在每一个爱找事的少数群体背后,都更可能有一个在向少数群体施压的国家。

º这就强调了民族与国家之间需要协商调适才能和谐共生的重要性。

无论我们是否承认民族分离的权利,如果不学会调适民族文化差异,分离就会随时威胁国家。

不同的历史想象:马来西亚族群政治的起源作者:甘德政来源:《东南亚纵横》2018年第02期摘要:马来人和华人的不同历史想象,导致马来西亚迄今仍然面对许多政治上的身份认同问题。

本文简析马来西亚马来人和华人的民族主义起源,并梳理辛亥革命后的重大历史事件所造成的种种政治后遗症,探讨当今马来西亚族群政治的面貌。

关键词:民族主义;马来西亚;华人;身份认同[中图分类号]D733.8 [文献标识码]A [文章编号]1003-2479(2018)02-0077-06对每一个新诞生的国家而言,国家建构(Nation Building)都是头等大事。

作为一个后殖民地国家,马来西亚的族群比例结构虽然符合亨廷顿所言的“文明断层线”,但多年来都没发生严重的族群冲突,国家经济发展依然位居东南亚国家的前列。

但如果仔细检视马来西亚各族群认同的形成历史,就会发现其国家建构过程中仍然不时呈现紧张局势,其根源在于两大族群——马来人和华人对于“马来西亚”有着完全不同的历史想象。

一、马来人的民族主义今天,许多马来西亚的马来人自认为是当地土著,但许多研究成果表明,现代马来人实际上也是外来民族。

美国人类学家贾德·戴蒙认为,现代的许多东南亚民族,包括马来西亚、菲律宾、印尼群岛,甚至远至太平洋的新西兰毛利人、波利尼西亚群岛土著和夏威夷土著,都是南岛语族扩张造成的结果,这个语族的根源在中国华南地区和中国台湾岛一带。

至于“马来民族主义”的起源,一些学者已论证它是近代民族观念的产物,受到西方殖民知识及种族观念的重大影响。

也有学者认为,“马来人”是一种政治性概念,作为英殖民时代的产物,它最早出现于1800年代,并在1900年代初期稳固下来。

美国学者本尼迪克特·安德森认为,“民族被想象为一个共同体,尽管每个民族内部都可能存在普遍的不平等与剥削,民族总是被设想为一种深刻的、平等的同志爱。

最终,正是这种友爱关系在过去两个世纪中,驱使数以百万计的人们甘愿为民族这个有限的想象去屠杀或从容赴死。

民族认同的例子200字

例子一

中山国为战国时期仅次于“战国七雄”的一个重要诸侯国,也是古代中原唯一一个由少数民族建立的国家。

这个少数民族叫作鲜虞,属于我国北方少数族集团的一个分支。

值得关注的不只是中山国的族源,从中山国历史的最终结局看,它最终更融合进了华夏民族。

这不仅是说它最后被纳入了赵国的版图,更主要的是中山国自身的汉化。

中山国在其最繁荣的时期,它的政治、经济、思想、文化各个方面,都已显示了高度的民族认同,与中原各国几无差距。

例子二

朝鲜族在族群认同、民族认同和国家认同方面有什么样的特征,无疑是值得我们去关注的。

在这里,族群认同就是指他们对于自己属于中国境内的一个少数民族而产生的“朝鲜族”的族群认同;当然这里包括对于朝鲜半岛在内的朝鲜族的认同;国家认同则是他们作为中国国民或者中华民族大家庭一员而对国家产生的政治上的认同意识。

民族服装是区别于其他民族的鲜明的和外在的表征。

所以,在重要节日穿民族服装就成为某特定民族或族群互相认同的方式之一。

跨国民族中国家认同和族群认同的复杂性研究引言:随着全球化的不断深化,越来越多的人涉足不同国家和地区,形成了跨国民族的群体。

这些群体在跨国移民和交流的过程中,既面临着来自不同国家的压力和影响,也需要处理自身内部的认同问题。

对于跨国民族来说,同时面临的中国家认同和族群认同的矛盾与冲突尤为显著。

本文将探讨跨国民族中国家认同和族群认同的复杂性,以及可能的解决方案。

跨国民族的定义:跨国民族是指具有不同国籍或跨越多个国家居住的人群。

他们可能是因为工作、学习、婚姻等原因而在不同国家定居。

他们与单一国家的民族身份相比,更具有复杂性和多样性。

他们在不同国家的法律、文化和社会环境下生活,形成了独特的群体认同。

中国家认同的挑战:对于跨国民族来说,中国家认同是一项具有挑战性的任务。

中国拥有悠久的历史和丰富的文化,对于在外生活的跨国民族来说,如何在异国他乡保持对自己祖国的认同是一项重要的问题。

面对不同国家的法律、政治和社会制度的差异,跨国民族常常需要在保护自身权益的坚守自己对中国的认同。

除了中国家认同外,跨国民族还面临着自身族群认同的困惑。

由于跨国民族的多样性,他们可能拥有多重族群身份。

他们可能有中国的血统,但在其他国家长大或受到其他族群的影响。

这使得跨国民族在自我认同方面经常陷入困境,不知道应该以哪种族群作为自己的主要身份。

解决方案:1.加强教育与宣传:中国政府可以通过教育和宣传活动,向跨国民族传播中国的历史、文化和价值观。

这有助于增强他们对自己祖国的认同感。

2.多元包容:中国社会应该更加包容和接纳跨国民族的存在。

他们应该被视为中国社会的一部分,享有与其他民族相同的权益和机会。

3.加强交流与合作:中国政府和社会组织可以通过各种形式的交流与合作,促进跨国民族之间的沟通和了解。

这有助于塑造他们的中国家认同和加强彼此之间的联系。

4.尊重个人选择:跨国民族有权自主选择自己的认同方式和身份认同。

政府和社会应该尊重他们的选择,不将其强加于他们。

“国家身份相关文献综述摘要:国家身份在国际关系理论学界已经成为建构主义学派的核心概念。

本文试图从国际关系、哲学领域对国家身份的研究状况进行简要分析和勾勒,并对中国国家身份与东方哲学的渊源做了探讨。

关键词:国家身份;国际关系;哲学一、引言20世纪中叶以来,“国家身份”这一学术范畴引发了广泛探讨。

“国家身份”的观点是建构主义批评现实主义和分析国家主权的中心,在政治理论中,许多与自由主义及其相对立的学说中,与性别、性、国籍、种族和文化相关的论点都打上了“身份”质问的印记。

国家身份/认同(Nationalidentity)是指一个国家的公民对自己国家的历史文化传统、道德价值观、理想信念、国家主权等的认同,即国民认同。

国家认同是一种重要的国民意识,是维系一个国家存在和发展的重要纽带。

世界上尽管各个国家的政治制度、经济发展和文化传统等多有差别,但每一个国家的公民毫无例外地都对本国怀有强烈的认同。

国家身份是一个相对稳定的因素,但却不是静止不变的常量。

环境的变化、社会进程的发展、互动频数都会导致国家的身份的变化。

二、研究综述从当前理论界对研究国家身份的研究现状来看,很少从哲学方向为主要契入点来研究国际身份问题。

就研究的领域来看,学界对国家身份的研究大多从政治学、国际关系学、社会学、民族学等学科展开。

国际关系领域对国家认同的研究从国家层次上进行探讨国家认同的主要是建构主义国际关系学派,如亚历山大·温特的《国际政治的社会理论》,玛莎·费丽莫的《国际社会中的国家利益》,彼得·J·卡赞斯坦的《文化规范与国家安全——战后日本警察与自卫队》等。

建构主义者主要从文化、认同和规范等概念出发,讨论了这些观念因素在国家的对外政策乃至国际关系的发展变迁中的和作用,而这些作用在以前和其他国际关系理论中是被忽视的。

学者们很少以社会心理等主观因素为主要契入点来研究国际关系问题。

仅有威廉·勃鲁姆的《个人认同、民族国家认同与国际关系》,试图阐明个人认同、国家认同以及国家在国际社会中的行为中所隐藏的社会心理。

2013年第3期南洋问题研究No.32013(总第155期)SOUTHEAST ASIAN AFFAIRS General Serial No.155国家认同与族群认同院以马来西亚为例赵海立(厦门大学东南亚研究中心,福建厦门361005) 收稿日期:2013-05-06 作者简介:赵海立,男,河南项城人,厦门大学东南亚研究中心、南洋研究院副教授,法学博士。

①这里所用的“族群”概念中,包含有种族族群和民族族群两个方面。

马来西亚的马来人、华人和印度人即是种族族群,也是民族族群,是两者的结合,所以只能以族群概念表现之。

⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤摘 要:国家与族群具有不同的结构与功能,因而国家认同与族群认同的要素,特别是二者的认同基础存在较大的差异。

正是这种差异决定着二者关系的基本形态。

国家的公共性要求它不应该将政治政策偏向任何一个族群。

族群平等是国家认同与族群认同的平衡点,否则,可能会导致政策所损害的族群对国家存在意义的质疑。

马来西亚独立后,特别是20世纪70年代后,实施的正是偏向马来人的政策,从而造成非马来人对国家的不满。

关键词:国家认同;族群认同;马来西亚 中图分类号:D73/77.338.62 文献标识码:A 文章编号:1003-9856(2013)03-0001-08⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤⏤ 目前,国内外学者对国家认同与族群认同之间关系的研究已经有着丰富的成果,并达成某种程度上的共识,即二者既存在着张力,但也可以相互促进。

然而,人们不禁会追问,这种基本共识所依据的基础是什么呢?其张力和共同点存在于什么地方?又在何种情况下发生呢?显然,国内学者们的论述对此强调得并不充分。

究其原因,可能在于对“认同”属性的认知有偏差,对国家认同与族群认同的基础研究不够等。

本文选择马来西亚的族群认同与国家认同作为研究的样本,旨在考察二者关系的现状及其形成根源。

中国朝鲜族的民族认同与国家认同——以中国某边疆地区的

朝鲜族为例

王纪芒

【期刊名称】《黑龙江民族丛刊》

【年(卷),期】2008()4

【摘要】中国朝鲜族作为中华民族一个独特的少数民族,有自己独特的语言、风俗习惯等,与其他民族有清晰的边界,族群认同意识非常明确;出于对共同世系、血缘和文化上的认同,他们将朝韩两国作为他们曾经的故国去感知,民族认同比较强烈;作为中华民族的一部分,中国朝鲜族有对中国的坚定认同。

目前,在全球化的背景下,社会认同纽带趋于多元化,中国朝鲜族亦发展着多元化的社会认同。

保证多民族国家认同的根本,是建立起基于公民权的认同形式,加快民族地区的经济发展,坚持民族间的平等与团结,加强国家的主流价值观的教育,以加强少数民族对国家的向心力。

【总页数】7页(P49-55)

【关键词】朝鲜族;族群认同;民族认同;国家认同

【作者】王纪芒

【作者单位】中央民族大学管理学院

【正文语种】中文

【中图分类】D633

【相关文献】

1.浅谈城市化过程中朝鲜族的民族认同和国家认同--山东青岛市朝鲜族为例 [J], 丁欣翠

2.中国朝鲜族与解放战争的胜利——从中国朝鲜族的民族认同谈起 [J], 刘会清;姜莉

3.民族政策与我国跨界民族的国家认同和民族认同——以中国朝鲜族为例 [J], 赵刚;汪晶石

4.全球化时代中国朝鲜族的民族认同与国家认同——以中国某边疆的朝鲜族为例[J], 王纪芒

5.国家认同视域下跨境民族的教育意识探析——以中国朝鲜族为例 [J], 王淇柳因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

作为“中介物”的马来西亚娘惹服对华人身份认同的建构研究作者:陈宣霖刘冰寒朱佳月来源:《美与时代·下》2023年第12期摘要:隨着“一带一路”建设愈发成为连接东南亚东道国的助推器,东南亚华人身份认同研究在近年来一直是华人研究领域的焦点。

过往的研究主要集中于“国家在场”视角以及社群的“边界建构”视角的探讨。

其中对于建构“边界”的象征符号的考察趋于多样性和整体性,这有助于我们理解不同时期的外显标志的显著度,但也欠缺对某一外显标志内涵变化的关注,对华侨文化身份认同的分析仍存在一种割裂的理解。

基于此,本文视娘惹服为勾连马来西亚华人“过去、现在与将来”的中介物,采取深度访谈结合文本情感分析的方法,探索“娘惹服”作为象征符号的意涵变迁以及阐明马来西亚华人的身份认同的流变现状,以期丰富东南亚华人研究的研究视角并为东盟跨文化传播实践提供切实的建议。

关键词:马来西亚华人;娘惹服;中介物;身份认同基金项目:本文系广西艺术学院2022年硕士研究生教育创新项目“作为‘中介物’的马来西亚娘惹服对华人身份认同的建构研究”(2022XJ117)研究成果。

一、引言(一)问题的提出2013年10月,习近平主席在印尼国会发表演时表示:中国愿同东盟国家加强海上合作,使用好中国政府设立的中国—东盟海上合作基金,发展好海洋合作伙伴关系,共同建设21世纪“海上丝绸之路”。

此举标志着一带一路政策在东南亚的全面铺开,作为全球海外华人最多的地区,东南亚对我国顶层设计战略的实施,有着经济和文化的双重优势。

而作为东盟地区第四大经济体的马来西亚,有着将近670万华人人口,华人是马来西亚的第二大族群,百年来数以万计的华人在此落地生根,在保留和传承中华文化基因的基础上,与居住国的土著文化和西方殖民文化在相互交流和碰撞中,形成了独特的“娘惹文化”,成为东南亚各地华人的认同标志和精神支柱。

本研究则致力于媒介物的中介化探究,以娘惹服装为基点,将其视为一种构建华人身份认同和保持与过去祖先以及精神世界相联系的媒介。