《黄河大合唱》

- 格式:docx

- 大小:25.01 KB

- 文档页数:6

《黄河大合唱》赏析《黄河大合唱》是中国人民在长期革命斗争中创建的一首世界名曲,以其辉煌的音乐,铿锵的节奏,强烈的旋律和雄浑的气势,表现出中国人民奋发图强、自强不息的精神风貌。

本文将对《黄河大合唱》进行赏析。

《黄河大合唱》由邓亚萍与郭淑珍作词,西安音乐学院合唱团编曲演唱,1939年5月于延安首演。

这首歌曲赞颂了中国人民英勇奋斗的精神,并表现了中华民族自强不息的民族气概。

其演唱者通过凝练的音乐语言,表达了人民群众的热爱生活、追求自由和幸福的内心情感,表现出团结奋斗、不屈不挠、勇往直前的革命主题。

整首歌曲由三部分组成:第一部分是黄河的翻滚奔腾,展现出黄河的磅礴气势;第二部分是人民的歌声,表达了人民的心声和呼唤自由的声音;第三部分是人民斗争的胜利,表现出人民的奋斗与胜利。

每一部分都有感染人心的旋律和富有艺术感染力的歌词,将音乐和社会现实紧密结合起来,表现出了黄河流域的民族气质和人民的革命意志。

歌曲的歌词充满着强烈的爱国主义和革命精神。

歌曲的第一句歌词就表现了中国的悠久历史和文化,“黄河在咆哮”,表达了中国文化的宏大气魄。

歌曲的第二部分表现了中国人民对自由与幸福的追求,并表现出了其自信和决心,“光荣光荣父老乡亲,把你们的眼睛都睁开,把自由的歌声唱响,让我们一起建设美好的祖国”,这段歌词表达了人民的呼唤和追求自由和幸福的强烈愿望,也表达了人民的自信和决心。

整首歌曲的最后一段,更是表现了人民的志愿和胜利,“从今走向光明,从今走向进步,从今永没有贫困,从今永没有奴隶”,表现了革命现实和带给中国人民的历史胜利。

总之,《黄河大合唱》通过音乐表现了中国人民对自由和幸福的追求,以及对民族团结和奋斗的渴望。

它以其铿锵有力的歌声,奏响了中国人民的心弦,激励着人们前进、不断进步,成为了祖国和人民心中不朽的经典。

黄河大合唱课文赏析《黄河大合唱》通过讲述诗人光未然和作曲家冼星海创作大型名作《黄河大合唱》的经过及首次演出的成功,表现了他们旺盛的革命激情和热爱伟大祖国、热爱中华民族的革命情怀。

以下是店铺为大家整理分享的黄河大合唱课文赏析,欢迎阅读参考。

课文原文:风在吼,马在叫,黄河在咆哮!黄河在咆哮!……啊,星海!这就是你的《黄河大合唱》!那是1941年吧,我在太行山的一座核桃森中,第一次听到了这首歌。

好大的合唱队啊,足有三四百人!这是由几个根据地来会演的宣传队组成的。

他们从台上直排到台下,在核桃林那绿油油的屏风前,构成一个巨大的扇面。

这里的每一个人,都是穿过“刀山火海”走来的。

他们一个个目光闪闪,神情严峻。

乐队,也够奇特的:有洋油桶改制的大提琴,庙上摘下的古钟,两个人搂不过来的牛皮鼓,号兵连借来的马号……在林荫下排成了长阵。

从伸出来的丫杈上,吊下来一盏马灯,照着乐谱架和指挥台。

“朋友,你到过黄河吗?……”在森林的深处,一个声音深情地发问了。

这声音,把我带到了黄河畔,那里有枣花的淡淡清香,旋转奔流的雄浑河水,一个个穿着白布背心的船夫,紧握着桨,炯炯的目光射向蹲在船头的老艄公,等他发出开船的手势……指挥,缓缓地举起了指挥棒,几千人的心都被提了起来!鼓手,捏紧了鼓槌;号兵,举起了系着红绸的马号;几千双眼睛凝聚在那个小小的棒头上。

他,将棒向下一劈,乐声像冲出闸门的洪水,真是“黄河之水天上来”啊!指挥棒一跳一个巨浪,一甩一个浪花。

分不清乐声、歌声,台上、台下。

只感到扑面飞来的水珠,脚上滚滚的波浪;万千父老弟兄,盯着一个人的眼睛。

桨板,劈动了死寂的东海;号子,震醒了沉睡的山峰;中国号,乘驾着怒吼的黄河,向前冲去!直到乐声停止了,耳边还响着浪拍石崖的澎湃声。

大道上传来了沙沙的声响,仔细听去,才觉出是脚步声。

嗬,好一支精悍的队伍!几百个人,脚步轻得就像蚕咬桑叶。

小伙子们背着满袋手榴弹、鼓鼓的子弹袋,脖子上挂着一条干粮袋,皮带上系一双草鞋,一个个那么轻便、利落、敏捷。

黄河大合唱乐曲简介和作曲家介绍

《黄河大合唱》是冼星海最重要的也是影响力最大的一部大型合唱声乐套曲,作于1939年3月,并于1941年在苏联重新整理加工。

这部作品由诗人光未然作词,以黄河为背景,热情歌颂中华民族源远流长的光荣历史和中国人民坚强不屈的斗争精神,痛诉侵略者的残暴和人民遭受的深重灾难,广阔地展现了抗日战争的壮丽图景,并向全中国全世界发出了民族解放的战斗警号,从而塑造起中华民族巨人般的英雄形象。

关于作曲家冼星海,他是一个杰出的音乐家和爱国者。

他的作品大多以爱国主义和民族主义为主题,充满了强烈的民族自豪感和抗日救国的热情。

他通过音乐创作,传达出中国人民的勇敢和坚韧,激发了全国人民的爱国热情。

他的作品如《黄河大合唱》、《在太行山上》等,都成为了中国音乐史上的经典之作。

《黄河大合唱》是他的代表作之一,这部作品凝聚了他对祖国、对人民的深深热爱和对和平的热切期望。

在创作过程中,他只用了6天就完成了7个乐章的写作,展现出了他极高的音乐天赋和创作热情。

黄河大合唱赏析及感悟《黄河大合唱》是冼星海在延安整风期间创作的一部大型声乐套曲。

《黄河大合唱》共有4个乐章,即:《黄河船夫曲》《黄河颂》《黄河之水天上来》和《黄河怨》。

全曲分为四个乐章。

第一乐章“黄河船夫曲”是全曲的引子。

它采用了山东号子、船工号子等音调,显得气势磅礴、生动有力。

具有浓郁的黄河生活气息。

第二乐章“黄河颂”是全曲的中心内容。

这一乐章共分三段。

在第一段中,音乐节奏紧张、急速,仿佛表现出黄河船工们在风浪中搏斗以及驾驶着黄河船只在黄河激流中逆水行舟的紧张而激烈的情景。

第二段抒情性较强,由深沉宽广的“男高音独唱”引入主题。

这一乐章运用了不同形式的演唱技巧,更好地刻画了黄河波澜壮阔、雄伟豪迈的英雄气概。

第三段是整个作品的高潮,由混声合唱与乐队竞奏相结合。

以三连音的节奏音型和带有金属光泽的音色,描绘出黄河奔腾咆哮的宏伟场面,具有强大的感染力量。

第四乐章“黄河怨”是对第三乐章的回答,也是全曲的终曲。

这一乐章用长笛模仿惊涛骇浪的声音,使人联想到黄河之水天上来的景象。

整个乐章以悠扬的慢板旋律为主要基调,时隐时现地闪烁着进行曲的特点,充满了信心和希望。

整部《黄河大合唱》的结构比较严谨,写法简练,仅用了不足六分钟的时间,就描绘了黄河从源头奔腾至入海口的壮丽景象,展现了黄河儿女们的战斗豪情。

作者以澎湃的热情,集中地表现了黄河的伟大精神。

这首歌以黄河象征中华民族的母亲河,通过赞美黄河表达了对祖国、对民族的挚爱之情。

作品自始至终洋溢着激昂慷慨的情绪。

曲中每一句歌词都蕴含着丰富的思想内涵,都是千百年来人民集体智慧的结晶。

从字里行间可以真切地感受到中华民族自强不息、奋发向上的民族精神。

音乐语言的选择十分贴切,对各种不同情绪的表现恰如其分,塑造的音乐形象鲜明而又富于感染力,让人过目难忘。

除此之外,作品的词曲、钢琴伴奏等方面也堪称经典,具有极高的艺术价值。

这首大型声乐套曲《黄河大合唱》无论是在中国当代文学史还是音乐史上都占有极为重要的地位,它以气势恢弘、撼人心魄的艺术魅力吸引了无数人为之倾倒,成为中华民族团结抗战、鼓舞斗志的精神动力。

《黄河大合唱》的震撼阅读理解一、导言《黄河大合唱》是我国著名作曲家兼指挥家夏瀛洲于1939年创作的交响诗,以黄河为背景,表现了我国人民对河流的热爱和对祖国的热情。

这部作品从问世以来,一直以其磅礴的气势和深厚的民族风情震撼着读者,今天我们就来解读《黄河大合唱》的内涵与魅力。

二、作品背景与内容1. 作品背景1939年,正值抗日战争时期,我国人民遭受着来自侵略者的痛苦与折磨。

夏瀛洲在这样的历史背景下,萌发了创作《黄河大合唱》的想法。

他以东方神话中的黄河为创作背景,表达了对祖国的热爱和对战争的反抗。

2. 作品内容《黄河大合唱》一共由六个部分组成,分别是《黄河始流》、《黄河悲歌》、《黄河急雨》、《黄河远望》、《黄河大合唱》和《映山红》。

每一部分都通过音乐独特的表现形式,展现了黄河的壮阔气势和古老传奇。

三、震撼的音乐艺术1. 音乐的表现手法夏瀛洲在《黄河大合唱》的创作中,巧妙地运用了西方交响乐和我国民族音乐的元素,形成了独特的音乐风格。

他通过强烈的音乐对位和对抗,展现了黄河波涛汹涌的气势,同时也表现了中华民族的坚韧与勇敢。

2. 音乐的表现主题《黄河大合唱》的每个部分都以音乐的形式呈现出黄河的不同面貌,如悲怆、壮丽、豪迈等,真实再现了黄河的千沟万壑,黄土高原的千里草原,以及中华民族的伟大精神。

四、文学意蕴与社会反映1. 文学意蕴《黄河大合唱》的音乐不仅仅是在音乐上的创新,更是通过音乐来表达对祖国的热爱和对侵略者的反抗。

作品中蕴含着对战争的悲悯与对和平的渴望,传递出了人民的心声和对未来的期盼。

2. 社会反映作为文艺作品,《黄河大合唱》传达了对民族精神和民族自豪感的追求。

在当时的特殊历史时期,这部作品让人们意识到抗战不仅仅是战争,在音乐的烘托下,更多的是伴随着人民对自由和尊严的向往。

五、音乐与文化传承1. 音乐的传承《黄河大合唱》作为一部经典的大型交响音乐作品,传承了中华民族千百年来的文化底蕴。

它融合了我国古典音乐和西方交响乐的精华,成为我国现代音乐史上的经典之作。

《黄河大合唱》的艺术特征及演唱处理《黄河大合唱》是一部由聂耳作曲,廖沫河作词的合唱音乐作品,于1939年创作完成。

这部作品在当时即引起了广泛的关注和热议,成为了中国音乐史上的经典之作。

在今天,它依然是广受欢迎的音乐作品,被广泛演唱和传颂。

《黄河大合唱》的艺术特征主要体现在以下几个方面:一、音乐风格独特,气势恢宏。

整部作品以黄河为主题,将黄河的壮丽与伟大表现得淋漓尽致,音乐中充满了雄浑的气势和激昂的情感,激励人们不断向前。

二、旋律优美,动人心弦。

作品中融合了大量的民族音乐元素,富有浓厚的中国特色,旋律朴实而优美,让人过目不忘,久久难以忘怀。

三、深刻的音乐意境。

《黄河大合唱》通过音乐表达了对黄河的敬仰和对民族的振兴之情,让人们在聆听时仿佛置身于黄河之畔,感受到了那种澎湃激荡的气息。

随着《黄河大合唱》音乐作品的不断传唱,演唱处理也成为了关注焦点。

如何将这部具有浓郁民族特色的音乐作品演绎得更具感染力,更加打动人心,是每一位演唱者都在探讨和努力的问题。

对于《黄河大合唱》的演唱者来说,他们首先要具备过硬的音乐功底和表现力。

这部作品的音乐难度较大,需要演唱者有扎实的音乐基础和极强的音乐表现力,才能够将作品演绎得淋漓尽致,感染力十足。

演唱者在演唱时要准确把握情感表达,将作品中蕴含的澎湃激昂的情感通过声音传达出来。

对于这样一部充满了激情和壮美的音乐作品来说,演唱者必须要有自己的情感认知和情感投入,才能够让作品更加生动真实,打动听众。

合唱团在演唱《黄河大合唱》时要做到声音的和谐统一。

在合唱时,每一个声部都要有精湛的技巧和丰富的表现力,才能够达到整体声音的和谐统一,形成绚丽多彩的音乐画卷。

演唱处理中还需要在音乐伴奏和指挥的指导下,统一节奏、合作默契,以更具感染力的演绎方式,将《黄河大合唱》呈现在观众面前。

演唱《黄河大合唱》是一项具有挑战性的工作,需要演唱者具备扎实的音乐功底、丰富的情感投入以及良好的合作默契,才能够将这部音乐作品完美地呈现在观众面前,让观众感受到音乐的力量,被音乐打动。

《黄河大合唱》音乐鉴赏《黄河大合唱》音乐鉴赏一、引言介绍《黄河大合唱》作品的背景和创作意图,简要概述其在中国音乐史上的地位和影响。

二、作品的创作背景1:关于《黄河大合唱》的起源和背景- 创作背景和契机- 创作团队的构成和合作过程2:作品的历史背景- 描述作品创作时所处的历史时期和社会背景- 分析这段历史背景对作品的影响和意义三、音乐创作与结构分析1:作品的整体结构- 主题的展开和发展- 音乐结构的合理性和完整性2:曲调、节奏、和声的特点- 描述作品中曲调的变化和表现手法- 分析节奏和速度的运用对作品表现力的影响 - 探讨和声的运用与作品气氛的形成四、歌词分析1:歌词的创作背景和意义- 歌词与作品整体风格的契合度- 分析歌词中所表达的主题和情感2:歌词的艺术手法- 描述歌词的修辞手法和形象表达- 分析歌词中的象征意义和寓意五、演唱与表演1:演唱技巧和表演艺术- 对歌唱者音域和演唱技巧的要求- 分析演唱者的表演技巧和艺术表达2:演唱与合唱团的协作- 描述合唱团在演出中的作用和表现- 分析合唱团与指挥的配合和默契程度六、作品的演出与影响1:作品在国内外的演出情况- 作品在不同场合和国家的演出情况- 分析其在国际上的声誉和影响力2:作品对中国音乐文化的贡献- 描述作品对中国音乐及音乐教育的促进作用- 分析作品对中国民族自信心和社会团结的影响七、附件附件一、《黄河大合唱》乐谱附件二、《黄河大合唱》歌词法律名词及注释:1:版权法:指保护原创作品的著作权法律法规。

2:创作团队:指参与创作过程的音乐家、作词人、作曲人等。

3:合唱团:指由多名歌唱者组成的合唱团体,共同合作演唱的团队。

4:演出权:指将作品以表演形式呈现给观众的权利。

由《黄河大合唱》看冼星海音乐作品特色1. 引言1.1 黄河大合唱的背景《黄河大合唱》是中国著名音乐作品,由冼星海、聂耳等人共同创作,广泛传唱。

这首作品于1939年诞生。

当时,中国正处于抗日战争的艰难时期,全国人民饱受战火摧残,生活困苦。

为了鼓舞人们的士气,激励全国抗战的热情,创作这首有力量又充满民族感情的歌曲就显得尤为重要。

《黄河大合唱》以黄河为象征,歌颂了中华民族的伟大精神和坚强意志,表达了对祖国的深情热爱和对民族复兴的信念。

这首作品的出现,不仅为当时的抗战氛围注入了强大的力量,也成为中国音乐史上的经典之作。

黄河与中国人民的命运紧密相连,是中华民族的象征和灵魂。

这首歌曲深受广大人民的喜爱和推崇,成为中国音乐的经典之作之一。

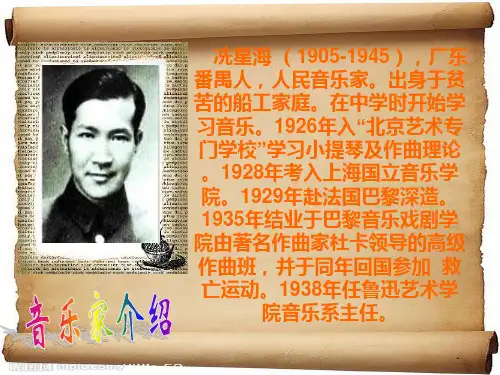

1.2 冼星海的音乐生涯冼星海,原名冼星烈,1905年出生于广东梅县。

早年曾随父亲学习广东音乐和戏曲,并在九龙戏院当过足本演员。

后来,他前往英国留学,就读于皇家音乐学院,主修音乐。

在英国留学期间,冼星海接触到了西方古典音乐,尤其是巴赫、莫扎特等著名作曲家的作品,对他的音乐创作产生了深远的影响。

回国后,冼星海开始在国内从事音乐教育和创作工作。

他曾担任上海音乐学院院长、中国音乐家协会主席等职务,为中国音乐事业的发展做出了重要贡献。

冼星海的音乐作品涵盖了歌剧、交响乐、器乐曲等多个领域,其中以《黄河大合唱》最为著名。

他不仅在中国音乐史上留下了浓墨重彩的一笔,也在国际音乐界享有盛誉。

冼星海的音乐生涯跨越了半个世纪,他用自己的音乐才华和不懈的努力,为中国音乐的发展开拓了新的道路。

他被誉为中国音乐史上的泰斗,是当之无愧的音乐大师。

2. 正文2.1 冼星海音乐作品的创作风格冼星海音乐作品的创作风格非常独特,他擅长将中国传统音乐元素与西方现代音乐相结合,创作出旋律优美、富有张力和深刻内涵的作品。

他在音乐创作中常常融入中国古典音乐的旋律、节奏和音调,同时注入现代音乐的节奏感和和声结构,形成独特的风格。

《黄河大合唱》作品赏析1938年11月武汉沦陷后,我国现代著名诗人光未然(即张光年)带领抗敌演剧三队,从陕西宜川县的壶口附近东渡黄河,转入吕梁山抗日根据地。

途中亲临险峡急流、怒涛旋涡、礁石瀑布的境地,目睹黄河船夫们与狂风恶浪搏斗的情景,聆听了悠长高亢、深沉有力的船夫号子。

次年1月抵达延安后,一直酝酿着《黄河》词作,并在年除夕联欢会上朗诵了这部诗篇。

冼星海深深被光未然的朗诵感动,在一个小窑洞内,抱病连续写了六天;同年三月三十一日完成。

写就了这一时代的中华民族的音乐史诗,鼓舞了无数的英雄儿女为了中华民族的独立而奔赴前线。

《黄河大合唱》就是在抗战进入相持阶段的极其困难关头而诞生的。

作品用感情饱满的笔墨,表现了中华民族的伟大精神和不可战胜的力量,歌颂了具有悠久历史的伟大祖国。

作品以中华民族的发源地——黄河为背景,热情地讴歌了中华儿女不屈不挠,保卫祖国的必胜信念。

人民音乐家洗星海以他不可遏制的创作热情,仅仅用了6天时间,就完成厂这部巨作的初稿。

同年5月,《黄河大合唱》在延安演出时获得了极大的成功,“毛主席都跳了起来,很感动地说了几声‘好’。

”全曲由8个乐章组成。

各个乐章都有相对的独立性,相互之间在表现内容、演唱形式和音乐形象等方面构成鲜明的对比。

其中,《黄河船夫曲》采用了劳动号子的体裁形式,展现了乌云满天.惊涛拍岸,船夫与暴风雨奋力拼搏的生动形象.表现了华夏子孙吃苦耐劳和一定能到达胜利彼岸的优秀品质。

九曲黄河上船大粗矿的号子以领唱、合唱的形式塑造出来,具有强烈的生活气息和艺术感染力。

作为大合唱的第一乐章,《黄河船夫曲》不是一首单纯的劳动号子,而是一首展示中华民族英勇搏斗的战歌。

《保卫黄河》,是一首轮唱、合唱歌曲,是人们最熟悉的一首。

这里采用了“卡农”的复调手法,给人一种此起彼伏、群情激奋、万马奔腾的艺术效果。

首先是二部轮唱、然后是三部轮唱,并穿插了“龙格龙”的衬词,增强了音乐的气氛,使人感觉到抗日的力量不断发展壮大和势不可挡。

黄河大合唱八个乐章简介【原创实用版】目录1.引言2.黄河大合唱的创作背景3.黄河大合唱的八个乐章简介4.结论正文【引言】《黄河大合唱》是我国著名的交响乐作品,由冼星海作曲,光未然作词。

该作品创作于 1939 年,旨在激发全国人民的抗日救亡情绪,弘扬民族精神。

作为一部具有深厚历史背景和丰富内涵的音乐作品,黄河大合唱共分为八个乐章,下面将对这八个乐章进行简要介绍。

【黄河大合唱的创作背景】1939 年,正值抗日战争最激烈的时期,我国广大人民在共产党的领导下,展开了艰苦卓绝的抗日斗争。

《黄河大合唱》就是在这样的背景下应运而生,它以宏大的音乐手法,表现了中国人民的英勇顽强和誓死捍卫祖国的决心。

【黄河大合唱的八个乐章简介】1.第一乐章:《黄河船夫曲》此乐章以黄河船夫与急流搏斗为主题,展示了中华民族不屈不挠的精神风貌。

2.第二乐章:《黄河颂》此乐章歌颂了黄河的伟大,表达了全国人民对黄河的敬仰之情。

3.第三乐章:《黄河之水天上来》此乐章描绘了黄河的源头,展现了黄河的雄浑壮阔。

4.第四乐章:《黄土地》此乐章反映了我国黄土地上的人民生活,呼唤人们团结起来共同抗日。

5.第五乐章:《黄河怒吼》此乐章表现了黄河在战争中的愤怒与咆哮,象征着中国人民对侵略者的强烈反抗。

6.第六乐章:《黄河之歌》此乐章歌颂了中国人民在抗日战争中的英勇事迹,激励人们为胜利而奋斗。

7.第七乐章:《保卫黄河》此乐章强调了保卫黄河、保卫祖国的重要性,展示了中国人民的坚定信念。

8.第八乐章:《黄河大合唱》此乐章是全曲的高潮,汇聚了前面的主题,展现了全国人民团结一心、共赴国难的英雄气概。

【结论】《黄河大合唱》通过八个乐章的完美组合,展现了抗日战争时期我国人民的英勇顽强和团结一心的精神风貌。

《黄河大合唱》就是一部史诗性大型声乐套曲,共分八个乐章。

由光未然作词,冼海星作曲。

作品表现了在抗日战争年代里,中国人民的苦难与顽强斗争,也表现了我们民族的伟大精神与不可战胜的力量。

它以我们民族的发源地——黄河为背景,展示了黄河岸边曾经发生过的事情,以启迪人民来保卫黄河、保卫华北、保卫全中国。

作品气势宏伟磅礴,音调清新、朴实优美,具有鲜明的民族风格,强烈反映了时代精神。

它在我国近代音乐史上具有重大的意义,对后来的大合唱及其她体裁的音乐创作都产生了巨大而深远的影响。

1、《黄河船夫曲》(混声合唱,原稿为男声合唱,片段1)2、《黄河颂》(男高音或男中音独唱,片段2)3、《黄河之水天上来》(配乐诗朗诵,三弦伴奏,一般略去不演)4、《黄水谣》(女声二部合唱,原稿为齐唱,片段3)5、《河边对口曲》(男声二重唱及混声合唱,原稿就是男声对唱,片段4)6、《黄河怨》(女高音独唱,音乐会上常按修订稿加入女声三部伴唱,片段5)7、《保卫黄河》(轮唱,片段6)8、《怒吼吧,黄河》(混声合唱,片段7)《黄河大合唱》;在抗战烽火的洗礼下,迅速成长为中华儿女爱国救亡的号角;与此同时,以其所负载的精神力量与民族个性,在海外华人及世界反法西斯战线中得到了广泛的认同。

而到了与平年代,它犹如一位战功累累的元勋,继续驰骋在国内外乐坛,成为中华民族傲人的艺术财富。

《黄河大合唱》一问世,就迅速在中国大地上传唱,成为抗战救亡的精神号角。

并推动了团结抗日的形势发展。

首演时,乐队只有两三把小提琴,二十来件民族乐器,低音弦乐器就是用煤油桶制成,打击乐器有脸盆、大把的勺子放在搪瓷缸子里摇晃选成效果……这支原始的乐队烘托着40多位热血青年放声高唱,《黄河大合唱》从此传遍了延安,传遍了中国,飞向了世界,此起彼伏,回响不绝,震撼人心,经久不衰。

毛主席瞧了演出后,特别高兴,站起来使劲鼓掌,连声说:“好!好!好!”周总理也为冼星海题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出心声!”此后的数十年来《黄河大合唱》一直作为正义力量的象征,在多个国家与地区演出。

《黄河大合唱》是一部史诗性大型声乐套曲,共分八个乐章。

由光未然作词,冼海星作曲。

作品表现了在抗日战争年代里,中国人民的苦难与顽强斗争,也表现了我们民族的伟大精神和不可战胜的力量.它以我们民族的发源地——黄河为背景,展示了黄河岸边曾经发生过的事情,以启迪人民来保卫黄河、保卫华北、保卫全中国。

作品气势宏伟磅礴,音调清新、朴实优美,具有鲜明的民族风格,强烈反映了时代精神.它在我国近代音乐史上具有重大的意义,对后来的大合唱及其他体裁的音乐创作都产生了巨大而深远的影响。

1。

《黄河船夫曲》(混声合唱,原稿为男声合唱,片段1)2.《黄河颂》(男高音或男中音独唱,片段2)3.《黄河之水天上来》(配乐诗朗诵,三弦伴奏,一般略去不演)4.《黄水谣》(女声二部合唱,原稿为齐唱,片段3)5.《河边对口曲》(男声二重唱及混声合唱,原稿是男声对唱,片段4)6。

《黄河怨》(女高音独唱,音乐会上常按修订稿加入女声三部伴唱,片段5)7。

《保卫黄河》(轮唱,片段6)8。

《怒吼吧,黄河》(混声合唱,片段7)《黄河大合唱》;在抗战烽火的洗礼下,迅速成长为中华儿女爱国救亡的号角;与此同时,以其所负载的精神力量和民族个性,在海外华人及世界反法西斯战线中得到了广泛的认同。

而到了和平年代,它犹如一位战功累累的元勋,继续驰骋在国内外乐坛,成为中华民族傲人的艺术财富.《黄河大合唱》一问世,就迅速在中国大地上传唱,成为抗战救亡的精神号角。

并推动了团结抗日的形势发展。

首演时,乐队只有两三把小提琴,二十来件民族乐器,低音弦乐器是用煤油桶制成,打击乐器有脸盆、大把的勺子放在搪瓷缸子里摇晃选成效果……这支原始的乐队烘托着40多位热血青年放声高唱,《黄河大合唱》从此传遍了延安,传遍了中国,飞向了世界,此起彼伏,回响不绝,震撼人心,经久不衰。

毛主席看了演出后,特别高兴,站起来使劲鼓掌,连声说:“好!好!好!"周总理也为冼星海题词:“为抗战发出怒吼,为大众谱出心声!”此后的数十年来《黄河大合唱》一直作为正义力量的象征,在多个国家和地区演出。

《黄河大合唱》是一部以黄河为背景的大型合唱作品,其内容主要涵盖了以下几个方面:

1. 描绘黄河的壮丽景象:作品通过对黄河的描绘,展现出黄河的壮丽景象,让人们感受到黄河的伟大和美丽。

2. 表现中华儿女的英勇抗争:作品通过展现黄河儿女的英勇抗争,表现出中华儿女的坚韧不拔和顽强抗争精神。

3. 展现中国历史与文化:作品通过对中国历史与文化的展现,让人们更加了解中国的历史和文化,增强民族自豪感和自信心。

《黄河大合唱》的特点主要包括以下几个方面:

1. 音乐形式独特:作品采用合唱、独唱、重唱等多种音乐形式,使得作品具有更加丰富的表现力和感染力。

2. 文学性与音乐性相结合:作品在表现音乐性的同时,也注重文学性的表达,使得作品具有更加深刻的内涵和意义。

3. 民族特色鲜明:作品充分体现了中国民族音乐的特色,使得作品具有更加鲜明的民族特色和风格。

4. 情感真挚:作品表达的情感真挚而深沉,让人们感受到黄河儿女的英勇抗争精神和中华儿女的爱国情怀。

总之,《黄河大合唱》是一部具有深刻内涵和意义的音乐作品,它通过独特的音乐形式和文学性的表达,展现出黄河的壮丽景象和中华儿女的英勇抗争精神,同时也表现出中国历史与文化的丰富底蕴。

《黄河大合唱》音乐鉴赏1️⃣ 引言:《黄河大合唱》的历史背景与创作意义《黄河大合唱》是中国现代音乐史上的一座丰碑,由著名音乐家冼星海作曲,诗人光未然(张光年)作词。

这部作品诞生于1939年,正值中华民族抗击日本侵略者的艰苦岁月。

它以黄河为背景,通过激昂的旋律和深情的歌词,展现了中国人民不屈不挠、英勇抗争的精神风貌,成为激励中华民族团结抗日、奋勇向前的时代强音。

2️⃣ 音乐结构与艺术特色《黄河大合唱》由八个乐章组成,每个乐章都独立成章,又相互关联,共同构成了一部宏伟的音乐史诗。

这些乐章分别是《黄河船夫曲》、《黄河颂》、《黄河之水天上来》、《黄河对口曲》、《黄水谣》、《黄河怨》、《保卫黄河》和《怒吼吧,黄河!》。

每个乐章都运用了不同的音乐手法和表现形式,如合唱、独唱、对唱、轮唱等,充分展现了音乐的多样性和表现力。

在艺术特色上,《黄河大合唱》融合了中西音乐元素,既有中国传统音乐的韵味,又吸收了西方交响乐的大气磅礴。

冼星海巧妙地运用了民族乐器的音色和节奏,与西方管弦乐相结合,创造出了一种独特的音乐风格。

同时,作品在旋律上激昂有力,节奏鲜明,给人以强烈的震撼和感染力。

3️⃣ 歌词内涵与情感表达《黄河大合唱》的歌词深刻而富有诗意,光未然以黄河为象征,通过描绘黄河的自然景观和人文历史,抒发了对中华民族的深厚感情和对国家命运的深切关怀。

歌词中既有对黄河壮丽景色的赞美,也有对人民苦难生活的同情,更有对民族精神的颂扬和对胜利信念的坚定。

这些情感通过音乐的渲染和表达,更加生动而感人。

在音乐鉴赏中,我们可以感受到《黄河大合唱》所传递的强烈情感力量。

无论是《黄河船夫曲》中的坚韧不拔,还是《黄河颂》中的豪迈壮丽,亦或是《保卫黄河》中的激昂斗志,都让人热血沸腾,心潮澎湃。

这部作品不仅是一首音乐作品,更是一部激发民族自豪感和爱国情怀的生动教材。

总结而言,《黄河大合唱》是中国音乐史上的一部不朽之作,它以壮丽的音乐语言和深情的歌词表达,展现了中华民族的伟大精神和历史风貌。

《黄河大合唱》的艺术特征及演唱处理《黄河大合唱》是中国著名作曲家聂耳创作的交响合唱作品,于1939年在延安首演,成为了中国音乐史上不可磨灭的一笔。

这部作品以黄河为主题,描绘了中国人民对抗外敌的壮丽场面,展现了中国人民对家国的热爱与不屈的斗争精神。

作品中不仅有深刻的情感表达,而且具有浓厚的民族风情,充满了磅礴雄浑的气势和激昂奔放的音乐语言,成为中国音乐文化中的经典之作。

《黄河大合唱》的艺术特征主要体现在以下几个方面:1. 强烈的民族主题:作品以黄河为背景,将黄河作为祖国的象征,体现了中国人民对大河的深厚感情和对家国的热爱。

在音乐中,通过对黄河的描绘和对祖国历史的回顾,展现了中国人民的民族自豪感和爱国情怀。

2. 浓厚的民族风情:作曲家聂耳充分利用了中国古典音乐的元素,融入了大量的民族乐器和民歌旋律,如二胡、琵琶、大锣等,使得整个作品充满了中国民族音乐的独特魅力。

这些民族乐器在作品中发挥了重要的作用,既呼应了黄河流域的自然风光,也体现了人民的生活乐趣和抗争精神。

3. 磅礴雄浑的音乐语言:《黄河大合唱》以其雄浑大气的音乐语言成为了中国音乐史上的经典之作。

整个作品的音乐质地非常厚重,旋律优美且富有韵味,气势恢宏,让人仿佛置身于黄河之畔,感受到了祖国的壮美和伟大。

4. 激昂奔放的节奏感:作品的节奏感极为强烈,以其独特的鼓点和强有力的旋律使得整个作品充满了激情与活力。

在表现战斗场面和人民革命斗争的过程中,节奏感被充分发挥,为整个作品增添了更多的张力和动感。

在演唱处理方面,《黄河大合唱》具有一些独特的特点。

首先是要求合唱团的规模庞大,一般需要上百人的大合唱团才能胜任。

其次是对演唱者的声音要求极高,需要他们拥有浑厚饱满的音色和出色的技巧。

合唱团的合作精神和团队配合能力也是至关重要的,只有相互协调,才能将作品的气势和辉煌展现出来。

在音乐指挥方面,指挥家需要对作品有较为精深的理解和感悟,能够准确把握作品的节奏和情感,将音乐的内涵深层的展现出来。

高中音乐说课稿:《黄河大合唱》

一、说教材:

本课题选自人音版高中音乐鉴赏模块第十六单元第二十九节。

所教的内容为冼星海声乐作品《黄河大合唱》课时安排为一课时。

二、说教学目的

1、通过欣赏《黄河大合唱》,使学生了解抗日战争时期中国人民英勇抗击侵略者,不怕牺牲、前仆后继的爱国主义精神,并通过音乐作品的艺术感染力对学生实行爱国主义的思想教育。

2、通过欣赏及讲解,使学生懂得什么是大合唱,

并对音乐家冼星海有所了解。

三、教学重难点

1、教学重点:

熟悉黄河大合唱

了解大合唱形式

2、教学难点:

真正感受到抗日战争时期,中国人民不怕牺牲、前仆后继的时代精神。

四、课时数:1课时

五、教学用具:音乐教室、钢琴、录音机、多媒体电脑、教学磁带、教学软盘。

六、教学过程

1、歌曲的创作经过

1938年冬光未然带领抗敌演剧三队东渡黄河转入吕梁山(酝酿长诗《黄河吟》),1939年1月抵达延安后(在冼星海同志的建议下改为歌词),1939年3月26日冼星海抱病(开始谱曲),1939年4月13日抗敌演剧三队在延安陕北公学礼堂(首演),1941年冼星海在苏联增加一个序曲。

黄河大合唱九个乐章(序曲、黄河船夫曲、黄河颂、黄河之水天上来、黄水谣、河边对口曲、黄河怨、保卫黄河及怒吼吧!黄河)

2、歌曲介绍

歌曲的基本主题是抗日和爱国。

它以黄河为背景,热情地歌颂了中国人民坚强不屈的战斗意志,歌颂了具有悠久历史的伟大祖国,描述了抗日战争前后黄河两岸人民生活的巨大变化,揭露了敌人的残暴,痛诉了人民遭受的深重灾难,勾画了人民群众抗击敌人、保卫祖国的壮丽形象,反映了当时中国人民如火如荼的爱国热潮及坚定的革命信念:最后的胜利是属于中国人民的,中国人民是不可战胜的。

《黄水谣》

整体欣赏:《黄水谣》是一首歌谣式的三段体歌曲。

第一乐段是女声二部合唱,它描绘了黄河两岸的美丽风光,叙述了这里的人民世世代代开渠筑堤过着和平宁静的日子,旋

律抒情婉转;第二乐段是混声四部合唱,它揭露了日本帝国主义者侵略中国的罪行,叙述了黄河两岸人民背井离乡、四处逃亡的悲惨生活。

其情绪悲痛而压抑。

尤其是乐段的收束处,连续两个下行的四度跳进更增强了这种情绪的感染力;第三乐段是第一乐段的变化再现,它发出了令人悲伤的感叹:黄河依然如故,黄水奔流不止,不过物在人去,天各一方,情绪十分凄凉。

即使这首歌悲痛而凄凉,但它绝无颓废失望的丝毫痕迹,相反,它在悲痛凄凉中蕴涵着希望与奋斗之情。

《保卫黄河》

整体欣赏:表现了中华民族的优秀儿女奋起斗争的英雄形象。

他们在万山丛中,在青纱帐里,从四面八方掀起复仇的巨浪,把侵略者淹没在人民战争的大海汪洋之中。

歌曲采用了齐唱及二部、三部轮唱的演唱形式,情绪坚决而振奋。

在三部轮唱之后,有一大段器乐曲,它把情绪进一步升华,从而形成歌曲中新的高潮。

这段音乐,不但有自己鲜明的形象及个性,而且为最后的齐唱部分做好了转调准备,使歌曲在高亢而激越的情绪中结束。

《怒吼吧!黄河》

整体欣赏:该曲是一首混声合唱。

作者使用主调与复调混合的手法,以号角性与战斗性的旋律,象征东方巨人为最后的胜利在发出呐喊。

歌曲具有十分强烈的感人力量。