软件工程各阶段各图

- 格式:doc

- 大小:380.50 KB

- 文档页数:9

软件工程中的图软件工程导论中一般把软件的开发分为八个阶段:1.问题定义2.可行性研究3.需求分析4.总体设计(概要设计)5.详细设计6.编码和单元测试7.综合测试8.软件维护下面我们就说说各个阶段中与图的难解难分。

1. 问题定义问题定义阶段主要是根据用户的需求来定义用户需要解决的问题,用户要实现哪些功能。

2. 可行性研究可行性研究阶段就是看是否有一种使其在最小的代价,尽可能短的时间内,利益最大化的情况下解决问题的方案。

这个阶段的分析主要涉及以下几个图形工具。

2.1 系统流程图系统流程图是描述系统物理模型的一种传统工具。

它是表达数据在系统各部件之间流动的情况,而不是对数据加工处理的控制过程,它是物理数据流图而不是程序流程图。

系统流程图形象的呈现了软件的功能,即使不懂软件的人也可以轻松的看懂,可以说它是软件设计师与用户之间沟通、交流的有效工具。

2.2 数据流图数据流图是从数据传递和加工角度,以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程,是结构化系统分析方法的主要表达工具及用于表示软件模型的一种图示方法。

如果说系统流程图能让用户更好的明白系统的功能,那么数据流图则让用户更加明白系统的工作原理。

数据流图的基本符号:数据流图的使用例子:2.3 数据字典数据字典就是数据的信息的集合,也可以说就是对上面提到的数据流图中的所有元素的定义的集合。

数据字典的主要作用就是在软件的分析与设计阶段方便我们查阅不甚了解的数据的描述信息。

3. 需求分析需求分析阶段主要确定系统必须做什么。

比如用户对系统的要求,确定目标系统所有的功能,确定系统运行的硬件和软件环境,系统性能要求,出错处理要求,接口需求,验证软件需求等等。

3.1 E-R图E-r图的主要作用就是把用户的数据要求用可视化的图形呈现出来。

3.2 状态转换图状态转换图说白了就是系统的行为建模,就是通过描述系统的状态以及引起状态变化的事件来表示系统的行为,将系统运行时详细的状态变化呈现给用户。

软件工程各种图结构本文档旨在提供一个软件工程中各种图结构的详细说明和范例。

1.引言软件工程中的图结构是表示软件系统的重要工具之一。

通过对图结构的使用,可以清晰地描述软件系统中各个组件之间的关系,帮助开发人员理解系统的结构和功能。

本文档旨在介绍常见的软件工程图结构,并提供范例供参考。

2.需求图需求图是软件工程中最基础的图结构之一,用于表示系统的需求和功能。

需求图通常由用例图和活动图组成,用例图用于描述系统的外部行为,活动图用于描述系统的内部行为。

以下是一个需求图的范例:[插入需求图范例]3.静态结构图静态结构图用于表示系统的静态结构,主要包括类图、对象图和包图。

类图用于描述系统中的类及其关系,对象图用于描述系统中的对象及其关系,包图用于描述系统中的包及其关系。

以下是一个静态结构图的范例:[插入静态结构图范例]4.动态行为图动态行为图用于表示系统的动态行为,主要包括序列图、状态图和活动图。

序列图用于描述系统中的交互过程,状态图用于描述系统中的状态变化,活动图用于描述系统中的业务流程。

以下是一个动态行为图的范例:[插入动态行为图范例]5.部署图部署图用于表示软件系统的部署结构,包括系统中的各个节点和节点之间的关系。

节点可以是物理设备或者软件执行环境。

以下是一个部署图的范例:[插入部署图范例]6.附件本文档附带的附件包括需求图范例、静态结构图范例、动态行为图范例和部署图范例。

7.法律名词及注释在本文档中,涉及到的法律名词及其注释如下:●著作权:指创作作品的权利,包括复制、发行等权利。

●商标:指标识商品来源的标志,可以是图形、文字、颜色等。

●专利:指对发明的技术解决方案的专有权利。

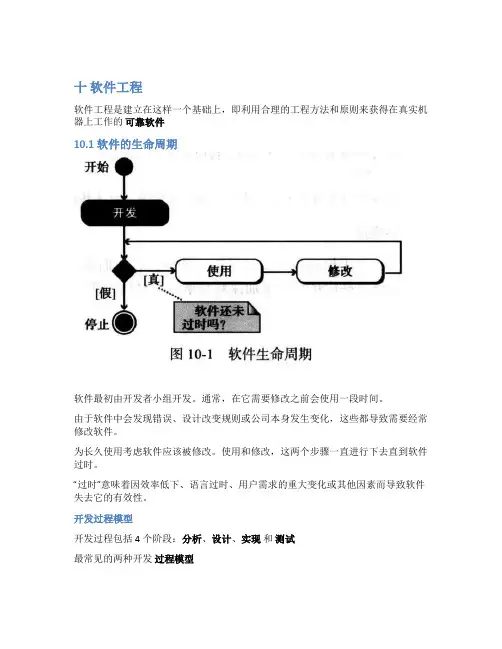

十软件工程软件工程是建立在这样一个基础上,即利用合理的工程方法和原则来获得在真实机器上工作的可靠软件10.1 软件的生命周期软件最初由开发者小组开发。

通常,在它需要修改之前会使用一段时间。

由于软件中会发现错误、设计改变规则或公司本身发生变化,这些都导致需要经常修改软件。

为长久使用考虑软件应该被修改。

使用和修改,这两个步骤一直进行下去直到软件过时。

“过时”意味着因效率低下、语言过时、用户需求的重大变化或其他因素而导致软件失去它的有效性。

开发过程模型开发过程包括4个阶段:分析、设计、实现和测试最常见的两种开发过程模型1.瀑布模型: 开发过程只有一个方向的流动,这意味着前一个阶段不结束,后一个阶段不能开始优缺点–优点:在下一个阶段开始前每个阶段已经完成–缺点:如果过程中一部分有问题,必须检查整个过程1.增量模型(迭代模型): 软件的开发要经历一系列步骤。

开发者首先完成整个系统的一个简化版本,这个版本表示了整个系统,但不包括具体的细节10.2 分析阶段整个开发过程始于分析阶段,这个阶段生成规格说明文档,这个文档说了软件要做什么,而没有说明如何去做分析阶段的两种独立方法•面向过程分析:依赖于实现阶段使用过程编程语言•面向对象分析:依赖于实现阶段使用面向对象编程语言面向过程分析如果实现阶段使用过程式语言,那么面向过程分析(也称为结构化分析或经典分析)就是分析阶段使用的方法。

这种情况下的规格说明有使用多种建模工具•数据流图: 数据流图显示了系统中数据的流动。

•实体关系图: 用于数据库设计•状态图: 它通常用于当系统中的实体状态在响应事件时将会改变的情况下面向对象分析如果实现阶段使用面向对象语言,那么面向对象分析就是分析阶段使用的方法。

规格说明文档至少使用下列几个工具,•用例图: 给出了系统的用户视图:它显示了用户与系统间的交互。

4种组件–系统、用例、动作者和关系。

•系统(用矩形表示)执行功能。

•系统中的行动由用例(圆角的矩形)显示•动作者(线条人物)是使用系统的某人或某事。

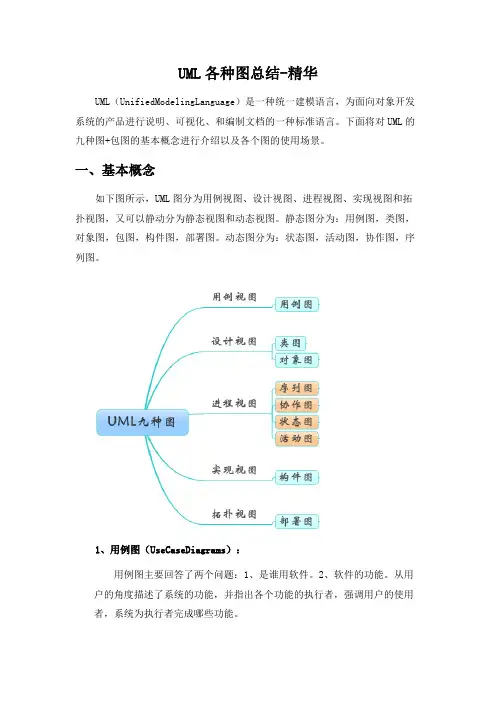

UML各种图总结-精华UML(UnifiedModelingLanguage)是一种统一建模语言,为面向对象开发系统的产品进行说明、可视化、和编制文档的一种标准语言。

下面将对UML的九种图+包图的基本概念进行介绍以及各个图的使用场景。

一、基本概念如下图所示,UML图分为用例视图、设计视图、进程视图、实现视图和拓扑视图,又可以静动分为静态视图和动态视图。

静态图分为:用例图,类图,对象图,包图,构件图,部署图。

动态图分为:状态图,活动图,协作图,序列图。

1、用例图(UseCaseDiagrams):用例图主要回答了两个问题:1、是谁用软件。

2、软件的功能。

从用户的角度描述了系统的功能,并指出各个功能的执行者,强调用户的使用者,系统为执行者完成哪些功能。

2、类图(ClassDiagrams):用户根据用例图抽象成类,描述类的内部结构和类与类之间的关系,是一种静态结构图。

在UML类图中,常见的有以下几种关系:泛化(Generalization),实现(Realization),关联(Association),聚合(Aggregation),组合(Composition),依赖(Dependency)。

各种关系的强弱顺序:泛化=实现>组合>聚合>关联>依赖2.1.泛化【泛化关系】:是一种继承关系,表示一般与特殊的关系,它指定了子类如何继承父类的所有特征和行为。

例如:老虎是动物的一种,即有老虎的特性也有动物的共性。

2.2.实现【实现关系】:是一种类与接口的关系,表示类是接口所有特征和行为的实现。

2.3.关联【关联关系】:是一种拥有的关系,它使一个类知道另一个类的属性和方法;如:老师与学生,丈夫与妻子关联可以是双向的,也可以是单向的。

双向的关联可以有两个箭头或者没有箭头,单向的关联有一个箭头。

【代码体现】:成员变量2.4.聚合【聚合关系】:是整体与部分的关系,且部分可以离开整体而单独存在。

软件工程的23种设计模式的UML类图0 引言谈到设计模式,绝对应该一起来说说重构。

重构给我们带来了什么?除了作为对遗留代码的改进的方法,另一大意义在于,能够让我们在写程序的时候能够不需事先考虑太多的代码组织问题,当然这其中也包含了应用模式的问题。

尽管大多数开发者都已经养成了写代码前先从设计开始的习惯,但是,这种程度的设计,涉及到到大局、到总体架构、到要紧的模块划分我觉得就够了。

换句话说,这时就能写代码了。

这就得益于重构的思想了。

假如没有重构的思想,有希望获得非常高质量的代码,我们就不得不在开始写代码前考虑更多事实上并非非常稳固的代码组织及设计模式的应用问题,那开发效率当然就大打折扣了。

在重构与设计模式的合理应用之下,我们能够相对较早的开始写代码,并在功能尽早实现的同时,不断地通过重构与模式来改善我们的代码质量。

因此,下面的章节中,在谈模式的同时,我也会谈谈关于常用的这些模式的重构成本的懂得。

重构成本越高意味着,在遇到类似的问题情形的时候,我们更应该提早考虑应用对应的设计模式,而重构成本比较低则说明,类似的情形下,完全能够先怎么方便,怎么快怎么写,哪怕代码不是很优雅也没关系,回头再重构也很容易。

1 创建型1.1FactoryMethod思想:Factory Method的要紧思想是使一个类的实例化延迟到其子类。

场景:典型的应用场景如:在某个系统开发的较早阶段,有某些类的实例化过程,实例化方式可能还不是很确定,或者者实际实例化的对象(可能是需要对象的某个子类中的一个)不确定,或者者比较容易变化。

如今,假如直接将实例化过程写在某个函数中,那么通常就是if-else或者select-case代码。

假如,候选项的数目较少、类型基本确定,那么这样的if-else还是能够同意的,一旦情形变得复杂、不确定性增加,更甚至包含这个构造过程的函数所在的类包含几个甚至更多类似的函数时,这样的if-else代码就会变得比较不那么容易保护了。

我们通常都是对图形化的东西情有独钟,我们小时候的启蒙教育基本上也都是从图形化开始的,我们曾经看过的连环画、漫画、看图识字等等。

因为图形能将一个抽象的东西具体化、形象化,图形化的表述能将一个用文字语言无法表达清楚或很难表达的观点、事物、科学概念等清晰的呈现出来。

这就是为什么我们相比晦涩难懂文字更喜欢形象生动的图形的原因。

软件工程导论作为软件工程中非常重要的一门课程,通常因为其偏文科性、理论性、概念性而得不到人们的重视,但幸运的是在软件工程导论中有我们非常易于接受、理解的东西——图,否则我们自己会把自己害得很惨(软件工程导论真的很重要哦!)。

软件工程导论中一般把软件的开发分为八个阶段:1.问题定义2.可行性研究3.需求分析4.总体设计(概要设计)5.详细设计6.编码和单元测试7.综合测试8.软件维护。

下面我们就说说各个阶段中与图的难解难分。

1. 问题定义

问题定义阶段主要是根据用户的需求来定义用户需要解决的问题,用户要实现哪些功能。

2. 可行性研究

可行性研究阶段就是看是否有一种使其在最小的代价,尽可能短的时间内,利益最大化的情况下解决问题的方案。

这个阶段的分析主要涉及以下几个图形工具。

2.1 系统流程图

系统流程图是描述系统物理模型的一种传统工具。

它是表达数据在系统各部件之间流动的情况,而不是对数据加工处理的控制过程,它是物理数据流图而不是程序流程图。

系统流程图形象的呈现了软件的功能,即使不懂软件的人也可以轻松的看懂,可以说它是软件设计师与用户之间沟通、交流的有效工具。

2.2 数据流图

数据流图是从数据传递和加工角度,以图形方式来表达系统的逻辑功能、数据在系统内部的逻辑流向和逻辑变换过程,是结构化系统分析方法的主要表达工具及用于表示软件模型的一种图示方法。

如果说系统流程图能让用户更好的明白系统的功能,那么数据流图则让用户更加明白系统的工作原理。

2.3 数据字典

数据字典就是数据的信息的集合,也可以说就是对上面提到的数据流图中的所有元素的定义的集合。

数据字典的主要作用就是在软件的分析与设计阶段方便我们查阅不甚了解的数据的描述信息。

3. 需求分析

需求分析阶段主要确定系统必须做什么。

比如用户对系统的要求,确定目标系统所有的功能,确定系统运行的硬件和软件环境,系统性能要求,出错处理要求,接口需求,验证软件需求等等。

3.1 E-r图

E-r图的主要作用就是把用户的数据要求用可视化的图形呈现出来。

3.2 状态转换图

状态转换图说白了就是系统的行为建模,就是通过描述系统的状态以及引起状态变化的事件来表示系统的行为,将系统运行时详细的状态变化呈现给用户。

3.3 层次方框图

层次方框图像用户呈现的是数据的层次结构。

3.4 Warnier图

Warnier图的作用和层次方框图的作用基本相同,只不过Warnier图的描述手段更多。

3.5 IPO图

IPO图是输入、处理和输出图的简称,它清楚的描述了输入数据、处理数据、输出数据之间的关系。

4. 总体设计

需求分析阶段已经确定了系统要做什么的问题,而总体设计就是要弄明白怎么做的问题,总体设计的目的就是从宏观上概括的说系统应该怎样实现,具体一点就是要明确系统有哪些模块组成,以及这些模块之间的关系是怎样的。

4.1 层次图

层次图是用来描述软件的层次结构的。

4.2 HIPO图

HIPO图= 层次图+输入+处理+输出

4.3 结构图

结构图和层次图类似,都是描述软件结构的图形工具。

5. 详细设计

详细设计阶段就是在总体设计的基础上要确定怎样具体的详细的实现系统所要求的功能,要对系统进行精确的描述。

5.1 程序流程图

程序流程图是对程序控制流程的直观描述。

5.2 盒图

出于要有种不允许违背结构设计精神图形工具考虑Nassi和shneiderman提出了盒图又称为N—S图。

5.3 问题分析PAD图

PAD图就是用二维树形结构图来表示程序的控制流。

6. 编码和单元测试

编码和单元测试阶段主要是对详细设计阶段的详细描述给以具体的实现和模块的测试。

7. 综合测试

综合测试包括对系统的各个组件和功能的测试,要求覆盖软件系统的各个功能点,并根据被测软件的需求测试软件的性能、易用性等方面的内容,达到对软件全方面测试的目的。

8. 软件维护

软件维护阶段是软件生命周期中最后的一个阶段,也是最长的一个阶段,软件维护主要任务是指根据需求变化或硬件环境的变化对应用程序进行部分或全部的修改,修改时应充分利用源程序。

修改后要填写程序改登记表,并在程序变更通知书上写明新旧程序的不同之处。