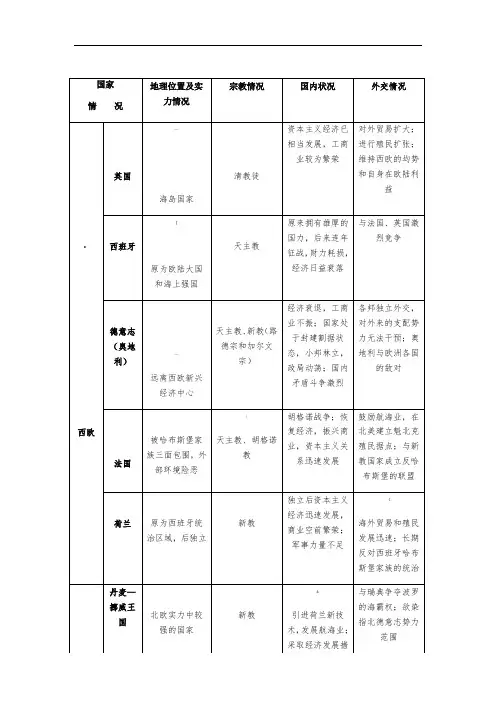

“三十年战争”爆发前各国情况

- 格式:docx

- 大小:13.49 KB

- 文档页数:2

经济瓶颈引发的大混战——三十年战争三十年战争(1618年—1648年),是由神圣罗马帝国的内战演变而成的一次大规模的欧洲国家混战,也是历史上第一次全欧洲大战。

地理大发现100年之后,西欧经济受制于供需疲软,达到天花板,在技术革命和制度转型之前,西欧这块经济蛋糕难以继续增大。

16世纪的宗教改革和宗教战争,使西欧告别千篇一律的中世纪封建统治,形成了不同的政治结构和经济结构,直接后果就是西欧各国的不均衡发展。

经济停滞和财富分配不均引发西欧各国争夺利益,终于爆发三十年战争,这场战争是欧洲各国利益矛盾以及宗教纠纷激化的产物,名义上它是宗教战争的高潮,实质上宗教彻底成为战争的幌子,是一场最不纯粹的宗教战争。

这场战争彻底改变了欧洲秩序,是西欧近代史的开端。

中国此时正是明亡清兴时期,1618年努尔哈赤誓师伐明,1644年崇祯自缢,明朝灭亡。

与三十年战争的时间基本吻合,十分巧合。

一德意志五十年“冷战”与宗教改革一样,三十年战争起始于德意志内乱,战场也在德意志。

我们先来看看德意志的情况。

1政治胜利,而非宗教胜利16世纪下半叶,当英法等国忙着处理国内的宗教战争时,德意志并没有卷入其中。

1555年《奥格斯堡条约》,在德意志天主教和路德教之间换来了来之不易的停战,一直持续到1618年。

《奥格斯堡条约》的指导原则是“诸侯决定领土范围内的宗教信仰”,天主教诸侯可以将天主教教义强加到所有臣民身上,路德教诸侯也是如此。

按照宗教的不同,德意志分成了南北两部分:南部天主教,北部路德教,从此德意志不再可能成为一个统一的国家。

紫色是路德教,灰色是天主教但是,与英格兰、苏格兰和尼德兰的宗教战争结局不同,《奥格斯堡条约》是宗教妥协,而不是政治妥协。

什么意思呢?就是说它是诸侯为巩固自身权利的维稳措施,对整个德意志和单个诸侯国的政治体制没有造成影响。

所以,这个条约谈不上是路德教的胜利,而是诸侯的胜利。

与加尔文教奋力向天主教和封建传统发起猛烈攻击不同,路德教“自甘堕落”地倒向诸侯怀抱,丧失活力。

三十年战争的始末战争根本上是以德意志新教诸侯和丹麦、瑞典、法国(法国是信天主教的,但是为了称霸欧洲才和新教国家站在了一起)为一方,并得到荷兰、英国、俄国的支持;神圣罗马帝国皇帝、德意志天主教诸侯和西班牙为另一方,并得到教皇和波兰的支持。

中世纪后期神圣罗马帝国日趋没落,内部诸侯林立纷争不断,宗教改革运动之后又开展出天主教和新教的锋利对立,加之周边国家纷纷崛起,于1618年到1648年爆发了欧洲主要国家纷纷卷入神圣罗马帝国内战的大规模国际战争,又称宗教战争。

三十年战争背景13世纪以后,哈布斯堡王朝统治下的神圣罗马帝国皇权日益衰微,各邦诸侯割据称雄。

信奉新教(路德教、加尔文教)的诸侯和信奉旧教(天主教)的诸侯在宗教纠纷掩饰下争夺地盘和反对皇帝专权,并分别组成新教联盟(1608年)和天主教联盟(1609年)。

哈布斯堡王朝竭力限制新教活动,争取旧教诸侯重振帝国皇权,并得到罗马教皇、西班牙和波兰贵族的支持。

法国为称霸欧洲,力图使德意志保持分裂状态,支持新教诸侯对抗皇权;丹麦、瑞典早已觊觎北海和波罗的海的德意志领土和港湾;荷兰和英国那么不愿帝国势力在北欧扩张,英国还企图削弱西班牙的势力。

这些国家都支持新教联盟。

1618年捷克反对哈布斯堡王朝的起义,是三十年战争的导火线。

神圣罗马帝国皇帝马蒂亚斯(1612年~1619年在位)企图在捷克(波希米亚)恢复天主教,指定斐迪南二世为捷克国王。

斐迪南二世下令禁止布拉格新教徒的宗教活动,拆毁其教堂,并宣布参加新教集会者为暴民。

1618年5月23日,武装群众冲进王宫,把皇帝的钦差从窗口抛入壕沟,史称掷出窗外事件,它成为三十年战争的开端。

三十年战争过程哈布斯堡王朝同盟由西班牙和奥地利哈布斯堡王朝组成,并得到罗马教皇和德意志天主教诸侯以及波兰立陶宛王国的支持。

反哈布斯堡王朝同盟由法国、瑞典、丹麦、联合省共和国(荷兰)以及英国和俄国组成,并得到德意志新教诸侯和捷克、特兰西瓦尼亚,意大利的反哈布斯堡王朝运动的支持。

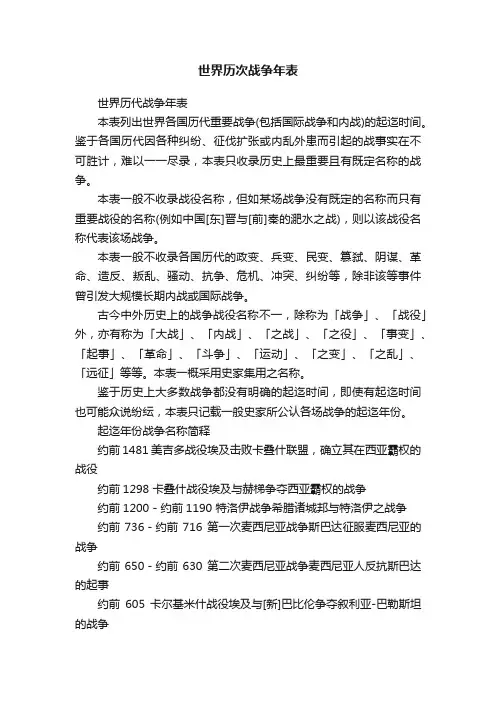

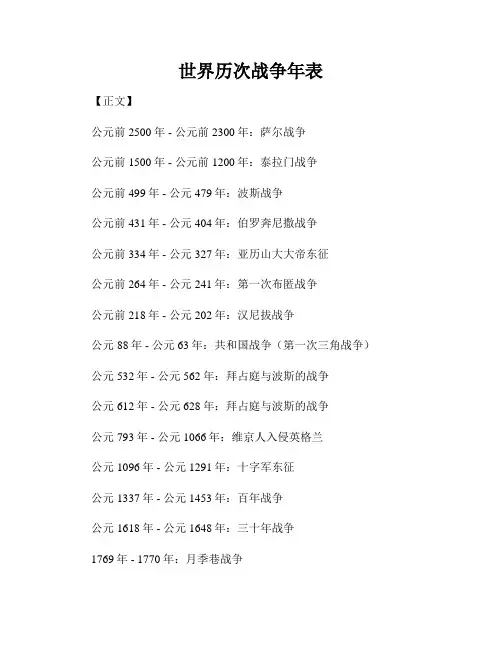

世界历次战争年表世界历代战争年表本表列出世界各国历代重要战争(包括国际战争和内战)的起迄时间。

鉴于各国历代因各种纠纷、征伐扩张或内乱外患而引起的战事实在不可胜计,难以一一尽录,本表只收录历史上最重要且有既定名称的战争。

本表一般不收录战役名称,但如某场战争没有既定的名称而只有重要战役的名称(例如中国[东]晋与[前]秦的淝水之战),则以该战役名称代表该场战争。

本表一般不收录各国历代的政变、兵变、民变、篡弑、阴谋、革命、造反、叛乱、骚动、抗争、危机、冲突、纠纷等,除非该等事件曾引发大规模长期内战或国际战争。

古今中外历史上的战争战役名称不一,除称为「战争」、「战役」外,亦有称为「大战」、「内战」、「之战」、「之役」、「事变」、「起事」、「革命」、「斗争」、「运动」、「之变」、「之乱」、「远征」等等。

本表一概采用史家集用之名称。

鉴于历史上大多数战争都没有明确的起迄时间,即使有起迄时间也可能众说纷纭,本表只记载一般史家所公认各场战争的起迄年份。

起迄年份战争名称简释约前1481 美吉多战役埃及击败卡叠什联盟,确立其在西亚霸权的战役约前1298 卡叠什战役埃及与赫梯争夺西亚霸权的战争约前1200-约前1190 特洛伊战争希腊诸城邦与特洛伊之战争约前736-约前716 第一次麦西尼亚战争斯巴达征服麦西尼亚的战争约前650-约前630 第二次麦西尼亚战争麦西尼亚人反抗斯巴达的起事约前605 卡尔基米什战役埃及与[新]巴比伦争夺叙利亚-巴勒斯坦的战争前597 邲之战楚击败晋,建立华南霸权的战役前597 第一次巴比伦之囚[新]巴比伦侵略犹大的战争约前590-约前589 第一次神*争帖萨利与克里萨争夺希腊圣地达尔斐控制权之战前588-前586 第二次巴比伦之囚[新]巴比伦灭犹大的战争前575 鄢陵之战晋击败楚、郑联军,复兴霸业的战役约前570 利兰廷战争卡尔基斯与埃里特里亚争夺利兰廷平原之战约前546 三百勇士之战斯巴达击败阿果斯,确立其在伯罗奔尼撒半岛霸权的战争约前499-前450 波斯战争波斯与希腊诸城邦的战争前483-前396 维艾战争罗马征服伊达拉斯坎人的战争前470-约前469 蒂吉亚战争又称阿卡地亚战争。

三十年战争的成因和结果十六世纪末、十七世纪初,欧洲的宗教改革发展如火如荼。

由马丁·路德启发的基督教新教运动将德国带入了新教改革时代,在欧洲北部、中部和东部国家影响深远。

这不仅对欧洲社会和经济带来了巨大的影响,也促使了三十年战争的爆发。

一、三十年战争的起源三十年战争的根源在于宗教改革运动及其分裂作用。

教会宗教和宗教权力是欧洲基督教社会中的支配力量,在改革运动的一系列冲击下,欧洲社会各阶层和各界各派以不同的方式分裂和纷争。

新教徒在旧教徒的眼中成了异端,二者之间的敌视长期存在,并逐渐演化成战争。

但战争并非由此自然而然地爆发。

欧洲各国都在尝试通过外交协商来解决分歧,但双方的观念对立和领土的争夺最终导致了战争的爆发。

二、三十年战争的进程三十年战争发现于1618年,起此之前欧洲的各个国家通过交涉尽力地化解矛盾,但最终还是爆发了战争。

起初,波西米亚的新教协会组织了一个叫“罗兹诺夫协议”的反对哈布斯堡王朝的议会,控制了维也纳中央机构,领导人为协会会员弗雷德里希王子。

哈布斯堡王朝拒绝接受协议和议会的合法性,引发了波西米亚不满和抵抗,于是战争在波西米亚爆发了。

三甚至连续了三个时期,是最长、最残酷、最复杂的战争之一。

长达三十年的战争期间,欧洲和世界发生了巨大的变化,战争对欧洲各国和人民产生了极具破坏性的影响。

从1618年至1648的三十年间,主要涉及九个战争地区,波西米亚、下奥地利、上奥地利、莱茵地区、东普鲁士、西普鲁士、丹麦、瑞典和法国,整个欧洲大陆三分之一的地区被卷进战争,十几个国家参战,约有八百万人死于战争及为时先后引起的饥荒和疾病。

三、三十年战争的影响三十年战争造成了欧洲深远的影响。

战争的结果是导致欧洲的在政治和宗教方面发生深刻的变化,重新建立了欧洲国家的权力和政治格局,奠定了欧洲民族国家的基础,结束了16世纪以来欧洲中部政治和宗教的矛盾。

在三十年战争结束后,以后的百多年,欧洲总体上呈现了平衡发展的态势,稳定了欧洲整个政治局面。

三十年战争的血腥三十年战争,是欧洲历史上一场持续了30年的宗教和政治冲突,从1618年开始,一直持续到1648年结束。

这场战争给整个欧洲大陆带来了巨大破坏和人道主义危机,被普遍认为是欧洲历史上最为血腥和毁灭性的战争之一。

一、宗教与政治的交织三十年战争源于宗教和政治的矛盾交织。

当时,欧洲的宗教版图几乎完全被天主教占据,而新教的兴起对天主教的统治构成了巨大挑战。

斯德哥尔摩教会会议(Stockholm Church Congress)的爆发标志着战争的开始,德国的信仰问题成为了引爆点。

二、战火蔓延与各国参战三十年战争很快从信仰问题扩展到了政治争斗,并融合了国家扩张的动机。

神圣罗马帝国的各个边境国家被卷入战争,如瑞典、法国、西班牙等。

战争的规模迅速扩大,战线也逐渐拉长,成为一场波及整个欧洲大陆的战争。

各国军队不断征募、训练并参战,战场上的血腥场面让人战栗。

三、无辜百姓的苦难三十年战争给普通百姓带来了极大的痛苦。

在战争期间,战场上的屠杀和掠夺无孔不入,整个欧洲大陆陷入了无尽的混乱和破坏。

城市和乡村被摧毁,庄稼被焚,人们流离失所、饥寒交迫。

无数无辜的妇女、儿童和老人在这场战争中丧生,他们的鲜血染红了整个欧洲大陆。

四、外交与和平的努力随着战争的延续,越来越多的人开始意识到战争所带来的破坏和痛苦,于是各方纷纷尝试通过外交途径寻求和平解决。

西法三十年和约(Treaty of Westphalia)的签订标志着战争的结束,各方通过谈判达成了停战和国界调整等共识,欧洲逐渐恢复了相对的和平。

五、三十年战争的遗产三十年战争结束后,欧洲大陆的政治、宗教和经济格局发生了重大变革。

神圣罗马帝国的权威受到削弱,国家主权逐渐得到认可。

宗教改革的进程加速,新教在欧洲的地位逐渐提升。

此外,战争还为欧洲带来了深远的军事技术和战略理论上的革新。

六、反思与教训三十年战争虽然给欧洲大陆带来了巨大痛苦,但也提供了宝贵的反思和教训。

人们开始对战争的残酷性和毁灭性进行深刻思考,对和平的重要性有了更加深刻的认识。

欧洲历史上的两次三十年战争——1618—1648 &1733—1763战端之起源1555年的“奥格斯堡和平”使德意志内部的宗教纷争得以暂时平息。

然而这一纸协定仅仅涉及新教路德派和罗马教会,却未曾考虑到加尔文派在德意志各邦迅速发展的事实。

三十年战争肇始自加尔文教徒争取权利的斗争,哈布斯堡王朝治下的波希米亚王国是战争的发源地。

波希米亚阶段(1618--1625)1617年波希米亚的议会选举斯蒂利亚的菲迪南为波希米亚的国王。

(身为哈布斯堡王朝王子的菲迪南在两年后当选为神圣罗马帝国皇帝,世称菲迪南二世(1619--1637),这位帝国的未来皇帝是罗马天主教的狂热信徒。

)菲迪南的当选使波希米亚的加尔文教徒非常恐慌,他们害怕自己会失去原本就不很牢固的宗教权利。

而1618年5月布拉格的新教徒暴动,他们将国王的两个钦差从七层楼的窗户扔了出去,幸好楼下堆了厚厚的一堆牛粪两人只受了一点轻伤,这就是历史上著名的“布拉格掷出窗外”事件。

事件发生后,波希米亚组成以图伦伯爵为首的政府,宣布脱离哈布斯堡王朝。

1619年,波希米亚议会选举新教同盟领袖巴拉丁选候腓特烈为国王(史称腓特烈五世)并向哈布斯堡王朝宣战。

菲迪南得到了天主教同盟的领袖巴伐利亚的马克西米利安一世(1573--1651)的支持。

由梯里(1559--1632)指挥的帝国军队和巴伐利亚王国军队侵入了波希米亚,1620年报11月在布拉格附近发生的白山会战中梯里取得了对波希米亚军队的决定性胜利,战败的腓特烈流亡荷兰。

菲迪南重新获得了波希米亚,而马可西米利安则得到了原属腓特烈的帝国选侯地位。

三十年战争的波希米亚篇章就此以皇帝和天主教同盟的胜利而告终。

丹麦阶段(1625--1629)丹麦之介入战争源于丹麦国王克里斯蒂安四世(他也是丹麦的路德教徒的领袖)支持帝国的新教徒反对菲迪南二世。

当然克里斯蒂安作为帝国荷尔斯泰因公国的公爵的身份也是他于皇帝对立的原因之一。

世界历次战争年表【正文】公元前2500年 - 公元前2300年:萨尔战争公元前1500年 - 公元前1200年:泰拉门战争公元前499年 - 公元479年:波斯战争公元前431年 - 公元404年:伯罗奔尼撒战争公元前334年 - 公元327年:亚历山大大帝东征公元前264年 - 公元241年:第一次布匿战争公元前218年 - 公元202年:汉尼拔战争公元88年 - 公元63年:共和国战争(第一次三角战争)公元532年 - 公元562年:拜占庭与波斯的战争公元612年 - 公元628年:拜占庭与波斯的战争公元793年 - 公元1066年:维京人入侵英格兰公元1096年 - 公元1291年:十字军东征公元1337年 - 公元1453年:百年战争公元1618年 - 公元1648年:三十年战争1769年 - 1770年:月季巷战争1789年 - 1799年:法国大革命战争1803年 - 1815年:拿破仑战争1839年 - 1842年:鸦片战争1846年 - 1848年:美墨战争1853年 - 1856年:克里米亚战争1861年 - 1865年:美国内战1870年 - 1871年:普法战争1914年 - 1918年:第一次世界大战1939年 - 1945年:第二次世界大战1950年 - 1953年:朝鲜战争1960年 - 1996年:刚果战争1964年 - 1973年:越南战争1980年 - 1988年:伊朗伊拉克战争1990年 - 1991年:海湾战争1998年 - 2003年:刚果战争2001年 - 至今:阿富汗战争2003年 - 2011年:伊拉克战争2011年 - 至今:叙利亚内战2014年 - 至今:乌克兰内战以上是世界历次战争年表的主要战争事件。

这些战争事件在历史上留下了深远的影响和教训。

战争不仅造成了无数的人员伤亡和财产损失,也改变了国家的政治格局和人们的生活。

从公元前2500年的萨尔战争到现代的乌克兰内战,人类历史上的战争次数众多且漫长。

三十年战争:1618——1648年,由神圣罗马帝国的内战演变而成的全欧洲参与的一次大规模国际战争。

欧洲各国在宗教信仰的牵带下,形成了两大对立集团:哈布斯堡集团由奥地利、西班牙、德意志天主教联盟组成,得到罗马教皇和波兰的支持;反哈布斯堡集团由法国、丹麦、瑞典、荷兰、德意志新教联盟组成,得到英国、俄国的支持。

战争以波希米亚人民反抗奥国哈布斯堡王朝统治为肇始,最后以哈布斯堡王朝战败并签订《威斯特伐利亚和约》而告结束。

三十年战争彻底削弱了神圣罗马帝国,确认了欧洲主权国家体系的存在,同时还有力地促成了近代国际法体系的诞生。

国际联盟:第一次世界大战后建立的国际组织。

1919年巴黎和会通过建立国联的决议,1920年1月10日国联正式成立,总部设在瑞士日内瓦。

其宗旨是减少武器数量,平息国际纠纷及维持民众的生活水平。

国联成立后,先后有63个国家加入国联,美国国会拒绝批准《凡尔赛和约》,因而未参加国联。

然而国联却不能有效阻止法西斯的侵略行为,第二次世界大战后被联合国取代。

《洛迦诺公约》:1925年英法德比意波捷七国在洛迦诺签订的以西欧安全和边界为主要内容的公约。

主要内容:(1)德、比、法、英、意互相保证维护《凡尔赛条约》所规定的德法和德比之间的边界现状。

(2)德国分别同比、法、波、捷签订仲裁条约,相约凡外交上不能解决的争端,应提交仲裁法庭和国际法庭裁决。

(3)法国与波、捷分别签订防备德国进攻的相互保证条约。

《洛迦诺公约》并未能保证西欧安全,1939年废除。

《租借法案》:1941年美国国会通过的向反法西斯国家提供援助的重要法案。

1941年3月11日,美国国会通过了《租借法案》,授权总统向他认为其防务对美国国防至关重要的任何国家出售、转让、交换、租借或其他方法处理任何国防物资。

《租借法案》的实施,实质上使美国由中立国变成非交战国。

门罗主义:1823年美国总统门罗提出的对拉美的基本外交政策。

主要内容:宣布任何欧洲强国都不得干涉美洲事务,否则就是对美国的不友好表现,提出“美洲是美洲人的美洲”的口号。

历史上的十大战争历史上发生过许多战争,其中一些战争对于世界各国的历史发展产生了巨大的影响。

在这些战争中,有些是为了领土、国家利益和资源等方面的争夺,有些则是为了保护人权、反对侵略和解放受压迫的人民。

下面是历史上十大战争的介绍。

第一次世界大战:1914-1918年第一次世界大战是20世纪的一场大规模战争,由欧洲各国之间的冲突引发。

德国、奥匈帝国和意大利联合组成了中央同盟国,而法国、英国、俄罗斯、美国和其它国家组成了协约国。

这场战争以艰苦的战争状况、士兵的大量死亡和使用化学武器而著名。

第二次世界大战:1939-1945年第二次世界大战是二十世纪的最大规模的战争之一。

德国、日本和意大利将它们自己的国家利益相提并论,以欧洲、亚洲和非洲作为战斗场所,而美国、英国、苏联和其它国家则在全球范围内与它们作战。

这场战争影响深远,导致逾6,000万人死亡,许多城市被摧毁,世界格局也发生了重大改变。

越南战争:1955-1975年越南战争是一个冷战时期的冲突,其背景是北越共产党与南越反共志愿者之间的政治争斗。

北越展开了武力进攻,以企图统一越南,并得到了苏联和中国的支持,而南越及其盟友美国则希望保护这个地区的政治稳定。

这个战争在世界各地引起了广泛的抗议,最终以南越的失败和越南共产主义者的胜利告终。

战争时期死亡人数:逾300万人。

欧罗巴战争:1618-1648年欧罗巴战争是一场涉及到德国、奥匈帝国和荷兰共和国的战争。

它源于天主教和新教之间的宗教纷争,随后演变成了一场针对欧洲各国之间的领土和权力的战争。

这场战争导致欧洲各国的领土发生了重大变化,同时也加速了欧洲的国家集中化进程和现代国家的形成。

中国抗日战争:1937-1945年中国抗日战争是中国对日本侵略的一次反抗行动。

日本在这场战争中入侵中国,征占了中国的大部分领土,甚至发动了南京大屠杀。

中国各地的反抗势力在八年的战争中采用不同的策略和方法进行斗争,最终取得了胜利。

这场战争带给中国人民极大的痛苦,也成为了中国近代史上的重要事件之一。

三十年战争的分析中文名称:三十年战争参战部队:瑞典、波希米亚、丹麦、荷兰、法国、苏格兰、英格兰、萨克森,神圣罗马帝国、西班牙、奥地利、巴伐利亚战争结果:签订《威斯特伐利亚和约》时间:1618年~1648年地点:整个欧洲人物:古斯塔夫二世斐迪南二世华伦斯坦孔代亲王三十年战争的详情30年战争共分为四个阶段。

第一阶段,捷克巴拉丁时期(1618~1624年)。

掷出窗外事件发生后,捷克组成临时政府并宣布独立,次年选举新教同盟的首领巴拉丁选侯腓特烈为国王。

捷克与巴拉丁联军初战告捷,攻入奥地利,逼近维也纳。

但后来由于得不到新教诸侯的支持,在旧教诸侯和西班牙援军的强大攻势面前,捷克和巴拉丁联军节节败退,并于1620年11月8日的白山战役中北彻底打败。

自此,捷克完全丧失了独立,成为奥地利的波希米亚省。

在德国境内,巴拉丁被西班牙军队占领。

到1624年初,旧教势力已取得决定性胜利。

第二阶段,丹麦时期(1625~1629年)。

天主教同盟的胜利和哈布斯堡家族势力的增强,引起德国新教诸侯的不安,也威胁着法、英、荷、丹等国的政治经济利益。

1625年,法国首相黎塞留促成英国、荷兰、丹麦三国结成反哈布斯堡联盟,各国资助丹麦出兵德国,这样一来,德国的内战演变成一场国际战争。

1626~1628年,德皇在天主教同盟的支持下,依靠捷克贵族瓦伦斯坦的雇佣军,打败丹麦军队,占领整个北德地区。

1629年,丹麦被迫与德皇签订《卢卑克和约》,保证不再干涉德国事务。

同年,德皇颁布《复原敕令》,规定凡1552年以来没收的天主教会的一切财产,都必须归还天主教会。

第三阶段,瑞典时期(1630~1635年)。

哈布斯堡家族在北德的胜利,使追求波罗的海霸权的瑞典惴惴不安。

于是,法国以巨额金钱,俄国以大宗粮食、硝石援助瑞典,怂恿瑞典出兵德国。

1630年7月,瑞典军队在国王古斯塔夫二世的统率下,从波美拉尼亚登陆,相继占领了德国北部、中部许多地区。

后来,瑞典国王古斯塔夫二世战死,瑞典军心涣散。

欧洲大陆的三十年战争与国家纷争欧洲大陆的三十年战争,是历史上一场影响深远的冲突,它从1618年一直延续到1648年,涉及到了欧洲多个国家和地区。

这场战争不仅仅是一次简单的军事冲突,更是一场复杂的政治、宗教和领土争夺的综合性事件。

在17世纪初,欧洲大陆盛行着宗教改革思潮,新教势力不断壮大。

然而,天主教会不愿失去自己在欧洲的统治地位,因此千方百计地镇压新教徒。

这种情况使得欧洲各个地区充满了紧张和冲突。

而这种紧张局势终于在1618年爆发成战争,起初,这场战争是由于路德教派和加尔文主义群体因教会和宗教权利问题而引起的。

但迅速升级成了全面的国家冲突。

当时的欧洲大陆,各个国家为了自己的利益和荣誉,加入到了战争的洪流中。

战争最初几年,双方势均力敌。

但随着时间的推移和战争的升级,局势发生了逆转。

经济、军事和政治都成为了欧洲大陆国家争夺的焦点。

国家之间的冲突变得愈发激烈,其中最著名的是哈布斯堡王朝和吕尔根公爵之间的战争。

这场战争对欧洲大陆产生了深远的影响。

首先,战争造成了大量的人员伤亡和财富损失。

战争中,许多城市和乡村都被毁坏,数以百万计的人丧生。

这对欧洲各国的发展产生了严重的影响,一些国家甚至陷入了经济崩溃的境地。

其次,战争改变了欧洲国家体系的格局。

在战争期间,一些弱小的国家逐渐兴起,而一些大国则陷入了衰败。

哈布斯堡王朝由于战争的终结,使得德国和中欧地区的权力重新分配,为日后的欧洲大陆格局埋下了伏笔。

最后,战争为欧洲大陆的和平奠定了基础。

1648年,欧洲各国签署了《威斯特法利亚条约》,正式结束了三十年战争。

这个条约在历史上具有重要的地位,为欧洲大陆带来了长期的和平和稳定。

此外,该条约还奠定了现代国际法的基础,确立了国家主权和不干涉原则,对后来的国际关系产生了深远的影响。

总而言之,欧洲大陆的三十年战争是一场复杂而血腥的持久战争。

它爆发于宗教改革和领土争夺之间的纷争,波及了欧洲多个国家和地区。

这场战争给欧洲大陆带来了巨大的破坏和伤痛,但也为和平奠定了基础。

[键入文字]布拉格扔出窗外事件:欧洲三十年战争导火索1618 年发生的“布拉格扔出窗外事件”(德文:Prager Fenstersturz,英文:DefenestrationofPrague)成了三十年战争的发端。

三十年战争(1618―1648)是以德意志为主要战场,欧洲历史上第一次大规模的国际战争。

从17 米高处扔出1618 年5 月23 日,在布拉格参加捷克新教代表会议的代表冲进城堡,不管三七二十一,将两个哈布斯王朝的高官连同一个文书从布拉格城堡三层(距地面17 米)的窗户扔了出去。

三人如果掉在石子路上谁也活不了,幸运的是,当时城市的卫生状况很差,即使在城堡的周围也堆了不少垃圾。

他们三人都掉到垃圾堆上,除了受到惊吓、被摔晕外,只有一人摔伤了腿。

这初听起来有点滑稽的“扔出窗外事件”,却有着严峻、残酷的历史背景,并产生了更为严峻、残酷的后果。

大的历史背景是,1555 年签订《奥格斯堡和约》后,只经历了很短的一段相对平静时期。

之后,德意志新、旧教诸侯之间,诸侯同皇帝之间争斗不断。

新教诸侯再接再厉打算进一步扩大自己的地盘;皇帝与旧教诸侯则来个“反攻倒算”,正式的说法是“反宗教改革”。

教会系统除了吸取了一些教训,在内部进行改革消除最为臭名昭著的弊病外(如取消赎罪符买卖),还更加重用耶稣会,对一切反对天主教的人进行不择手段的报复。

“布拉格扔出窗外事件”的近因是,当时统治捷克(波西米亚)的信仰天主教的哈布斯堡王朝收紧了对信仰新教的当地民众的限制,引起了不满和骚动,进而发生了“扔出窗外事件”、爆发了起义。

本来,按照“教随国定”的原则,主子信天主教,臣民百姓应随着信,否则就须出境、走人。

但当时的捷克情况有些特殊:捷克于1526 年方重新并入德意志民族神圣罗马帝国的版图,它保有很大的自治权,国会、新教教会继续发挥着重要作用,皇帝卢道夫二世迫于形势,在1609 年的“皇帝诏书”中,对捷克新教徒作了很1。

广西民族学院学报(哲学社会科学版)JOURNAL OF GUANGXI UNIVERSIT Y FOR NATIONALITIES (Philosophy and Social Science Edition)第28卷第1期□2006年1月V OL.28N O.1□J AN.2006175GXMYXB 政治学黄宇蓝论三十年战争中欧洲各国国家利益意识的觉醒论三十年战争中欧洲各国国家利益意识的觉醒□黄宇蓝[摘 要] 欧洲三十年战争揭开了近代国际关系的序幕。

战争中以法国为代表的各王权国家主权意识和国家利益意识普遍增强,战后签订的《威斯特伐利亚和约》中对利益的划分也集中体现了战争国的国家利益。

[关键词] 欧洲国家;三十年战争;《威斯特伐利亚和约》;国家利益[中图分类号] D81419 [文献标识码] A [文章编号] 1002-3887(2006)01-0175-03 The W akening of N ational Interests Aw areness of theEuropean N ations During the Thirty Years’W arHU AN G Yu2lan(B ei j i ng U ni versit y,B ei j i ng100871,Chi na)Abstract:The Thirty Years’War in Europe served as a p relude to modern international relations.The various royal kingdoms rep resented by France wit2nessed an increasingly st ronger awareness of national sovereignty and national in2terest s.The dist ribution of interest s stip ulated in t he Treaty of Westp haliasigned after t he war also epito mized t he national interest s of t he warring states.K ey Words:European natio ns;Thirty Years’War;Treaty of Westp halia;national interest s欧洲三十年战争1618年爆发,1648年结束。

近现代国际关系史第一章威斯特伐利亚体系与欧洲国际关系学习提示:地理大发现和殖民掠夺活动推动了世界贸易和资本主义生产关系的发展,也对欧洲各国的政治关系产生了深刻的影响。

进入17世纪,神圣罗马帝国走向衰落,各诸侯与皇帝之间,天主教派与新教派之间斗争激烈,并导致“三十年战争”。

“三十年战争”和《威斯特伐利亚和约》标志着近代国际关系史的开端,欧洲进入威斯特伐利亚体系时代。

和约划定了欧洲大陆各国的国界,承认了德意志各诸侯国享有独立主权,以及瑞士、荷兰为独立国。

缔约以后,各国普遍建立了常驻外交使节,进行专门的外事活动,正式国际关系逐步建立。

和约破除了罗马教皇神权统治体制的世界主权论,明确了国家主权、国家领土和国家独立等国际关系中的基本原则,促进了近代民族主权国家的形成。

《威斯特伐利亚和约》是各交战国妥协的产物,勉强调和了错综复杂的利害关系,在欧洲建立了一个相对均势的国家体系,但也为以后欧洲列强发起新的战争埋下了隐患。

在17世纪后半期和18世纪的欧洲战争中,宗教利益、王朝利益和道德原则不再是决定国家对外政策的主要依据,国家利益和理性原则逐渐指导着国家的主要行动。

这一时期,欧洲列强用战争来解决矛盾,用和约和妥协来结束战争。

战后的和约主要对所争夺的利益进行再分配,而不公正之处又引起新的战争。

其中的一些条款丰富了近代国际法的内容。

以国家主义为特征的近代专制国家体系逐步形成。

“三十年战争”前的五大强国法、奥、英、荷、瑞在战后地位各有升降。

到法国大革命之前,欧洲国际体系的主要参与者基本上确定为英、法、俄、普、奥五国。

在欧洲国际事务中,英国的主要角色是制衡者,其他四国是欧洲大陆的霸权争夺者。

学习要点:1、威斯特伐利亚体系的性质、特点及其历史意义。

2、欧洲主要国家的力量消长与矛盾转化。

3、欧洲国际政治重心的转移。

4、重要战争、和约及其影响。

5、以现代国际关系理论分析该时期的欧洲国际形式。

第一节威斯特伐利亚体系的形成一、 17世纪初的欧洲各国君主专制国家成为国家形态的主流。

三十年战争:揭秘欧洲军事史上的最残暴巅峰欧洲三十年战争(1618-1648年)的主战场在德国,战争期间德意志地区饱受摧残,人口锐减。

战前德国人口1600-1700万,战后降至1000-1100万,人口损失五六百万之巨(比例高达30%),绝大多数是平民,德国男性减少近半。

在之后的奥地利王室继承战,七年战争,普法战争甚至第一次世界大战,德国都不曾遭遇这样惨痛的人口灾难。

什么因素导致如此惊人的死亡规模?规模扩张与军费猛增现代早期的欧洲战争不再是封建骑士主导的小规模战争。

14世纪的步兵革命后,良好组织的农民步兵也可以战胜骑士。

相对于装备昂贵、训练周期长因而数量有限的骑士,步兵的长矛和防护甲胄价格低廉,而且培训简单,拥有几乎取之不尽的兵源。

从1450年到1600年,欧洲人口增长一倍,而军队人数则翻几番地增长(详见下表)。

到三十年战争期间,欧洲主要国家的总兵力之和达到一百万,其中来源于德国的士兵占近一半。

17世纪上半叶火药武器普及,加农炮机动性提高,轻便的滑膛枪取代了原来的火绳枪,长矛等传统兵器逐渐被淘汰。

火药武器尤其是加农炮的制造、维护、修理、消耗和运输等费用明显高于冷兵器。

意大利战争时期(1495-1559年)的城防堡垒令早期火炮的威力大减,后来发展成更复杂坚固的棱堡防御系统。

八十年战争(1568-1648年)初期,西班牙军队在尼德兰的荷兰省几乎寸步难行,就是因为这种城堡遍布荷兰。

三十年战争不乏著名的野战战役(白山战役、吕岑战役等),但是各国军队无不在功城(防)战投入更多精力和资源。

进攻武器和防御手段的互相竞争导致欧洲军费猛增。

16世纪中期以后美洲白银的涌入加剧了欧洲早已存在的通货膨胀,1500-1630年工业品价格涨了三倍,食品价格上涨五倍,通货膨胀更加刺激军费飙升。

西班牙腓力二世(1556-1598年)每个士兵的军费是查理五世(1516—1555年)时期的三倍。

欧洲王室政府的财政收入虽也持续增长,但无法应对战争期间军费(包括武器装备、军饷、补给、运输等)的暴涨。