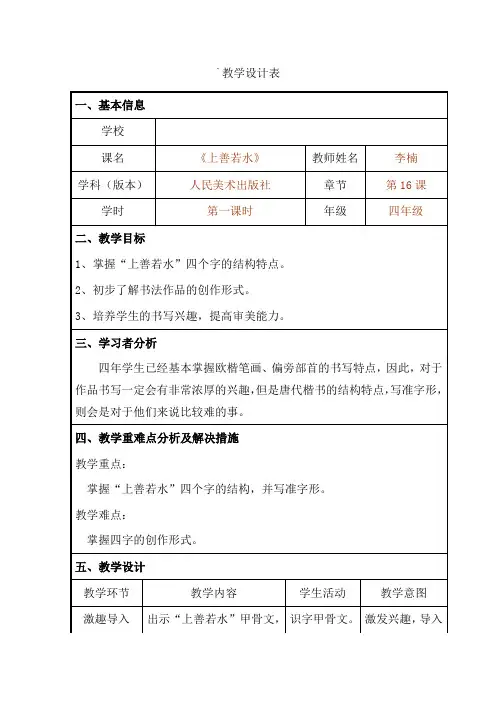

《上善若水》教学设计

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

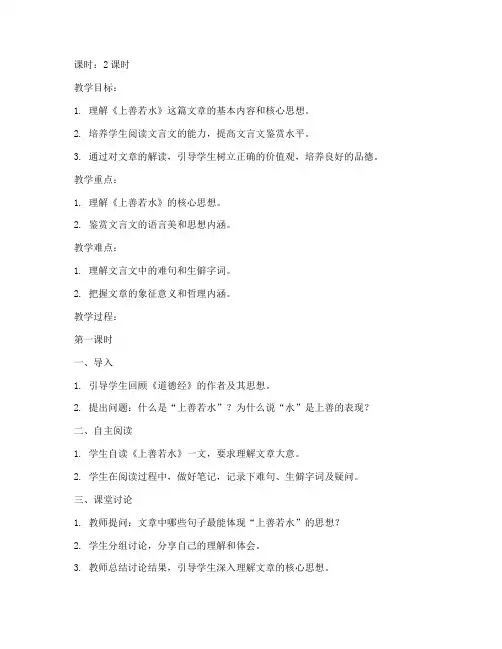

课时:2课时教学目标:1. 理解《上善若水》这篇文章的基本内容和核心思想。

2. 培养学生阅读文言文的能力,提高文言文鉴赏水平。

3. 通过对文章的解读,引导学生树立正确的价值观,培养良好的品德。

教学重点:1. 理解《上善若水》的核心思想。

2. 鉴赏文言文的语言美和思想内涵。

教学难点:1. 理解文言文中的难句和生僻字词。

2. 把握文章的象征意义和哲理内涵。

教学过程:第一课时一、导入1. 引导学生回顾《道德经》的作者及其思想。

2. 提出问题:什么是“上善若水”?为什么说“水”是上善的表现?二、自主阅读1. 学生自读《上善若水》一文,要求理解文章大意。

2. 学生在阅读过程中,做好笔记,记录下难句、生僻字词及疑问。

三、课堂讨论1. 教师提问:文章中哪些句子最能体现“上善若水”的思想?2. 学生分组讨论,分享自己的理解和体会。

3. 教师总结讨论结果,引导学生深入理解文章的核心思想。

四、讲解重点1. 难句讲解:对文章中的难句进行逐句解析,帮助学生理解句意。

2. 生僻字词讲解:对文章中的生僻字词进行解释,帮助学生理解词义。

五、课堂小结1. 总结《上善若水》的核心思想,强调“上善若水”的价值观。

2. 引导学生认识到水在自然界中的重要作用,以及水所象征的品德。

第二课时一、复习导入1. 回顾上节课的内容,引导学生回顾“上善若水”的思想。

2. 提出问题:如何将“上善若水”的思想应用到我们的生活中?二、课堂讨论1. 教师提问:如何理解“水善利万物而不争”?2. 学生分组讨论,分享自己的理解和体会。

3. 教师总结讨论结果,引导学生认识到水的利他精神。

三、鉴赏文言文1. 教师引导学生欣赏文言文的语言美,如对仗工整、意境深远等。

2. 学生朗读文章,感受文言文的韵律美。

四、拓展延伸1. 教师引导学生思考:在现实生活中,我们如何做到“上善若水”?2. 学生结合自己的实际经历,分享如何践行“上善若水”的思想。

五、课堂小结1. 总结本节课的内容,强调“上善若水”的价值观。

上善若水我们是奥林匹斯山上盗火的普罗米修斯,传递知识的火种,点燃年轻的生命之光;男:我们是潜心设计蜂巢的蜜蜂,采百花之粉、酿一家之蜜;女:我们是慧眼识才的伯乐,把一匹匹马驹送上辽阔的草原;男:我是春日里忙碌的春蚕,把一根根纤维织成时代星空里翻飞的旗帜;合:我们是六月的海运,让一批批稚嫩的鲲鹏扶摇而上九万里的高峰。

女:我们用彩笔耕耘、用汗水浇灌、用心血滋润;合:这就是我们的劳动。

女:在今天和明天之间架起桥梁、在现实和理想之间铺设跑道;男:用智慧和毅力、用生命和挚爱、塑造一代代辈出的人才;女:成就着一个和谐与复兴的时代,合:这就是我们的事业。

男:讲台上书桌边寒来暑往,撒下心血点点;女:绽花蕾,育桃李,春华秋实,拳拳赤诚一片。

男:日历上永远都是春天;生活中处处都在播种;合:这就是我们的贡献。

女:用灵巧的手栽种永吐芳香的桃;男:用深沉的爱培育永不凋谢的朵。

合:这就是我们宏伟的志向。

配乐诗朗诵《上善若水》女:看一年一度絮飞柳长男:看一年一度蝉鸣酷热女:用一年一度秋雨潇潇男:搏一年一度风雪严霜女:身无华贵、心系未来;男:读书万卷,情思育人。

合:这就是我们快乐的源泉。

女:有人说,教师是托起太阳的人,可我要说,我们是严冬里的火炭;男:酷暑里的浓荫、湍流中站脚石、雾海中的航标灯;女:在孩子的心中,我们是“真的种子、善的信使、美的旗帜”;男:在诗人的眼中,我们是麦田里抱定真理执着坚定的守望者;女:有人说老师是授业解惑的人,可我知道,粉笔写下的是通向学生心灵的特殊语言;男:悦耳像叮咚的山泉,亲切似潺潺的小溪、激越如奔泻的江流女:我们一生清贫,小小黑板,写下的是真理,擦去的是功利;男:我们精神富有,三尺讲台,举起的是别人,奉献的是自己。

女:耿耿园丁意,拳拳育人心;身于幽谷处,孕育兰花香;合:让我们用青春起誓,任岁月更迭、世事沧桑女:任青春流逝,红颜憔悴合:我们将坚守心中这盏希望之灯,三尺讲台酬壮志,一颗丹心照九天,一代师表千秋业、巍巍师魂万世传。

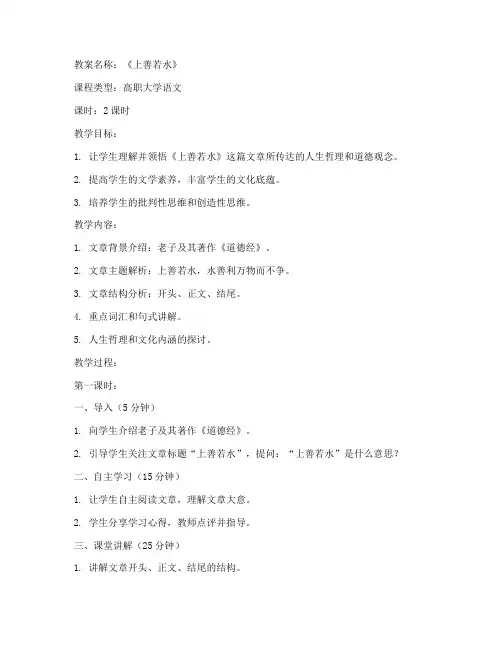

教案名称:《上善若水》课程类型:高职大学语文课时:2课时教学目标:1. 让学生理解并领悟《上善若水》这篇文章所传达的人生哲理和道德观念。

2. 提高学生的文学素养,丰富学生的文化底蕴。

3. 培养学生的批判性思维和创造性思维。

教学内容:1. 文章背景介绍:老子及其著作《道德经》。

2. 文章主题解析:上善若水,水善利万物而不争。

3. 文章结构分析:开头、正文、结尾。

4. 重点词汇和句式讲解。

5. 人生哲理和文化内涵的探讨。

教学过程:第一课时:一、导入(5分钟)1. 向学生介绍老子及其著作《道德经》。

2. 引导学生关注文章标题“上善若水”,提问:“上善若水”是什么意思?二、自主学习(15分钟)1. 让学生自主阅读文章,理解文章大意。

2. 学生分享学习心得,教师点评并指导。

三、课堂讲解(25分钟)1. 讲解文章开头、正文、结尾的结构。

2. 解析重点词汇和句式,如“道可道,非常道”、“上善若水,水善利万物而不争”等。

3. 分析文章主题“上善若水”,解释“水善利万物而不争”的道德观念。

四、课堂讨论(15分钟)1. 引导学生思考:“上善若水”的道德观念在现实生活中如何体现?2. 学生分组讨论,分享讨论成果,教师点评并指导。

第二课时:一、复习导入(5分钟)1. 复习上节课的学习内容,提问学生对“上善若水”的理解。

2. 引导学生关注文章中的文化内涵。

二、课堂讲解(25分钟)1. 讲解文章中的文化内涵,如“无为而治”、“道法自然”等。

2. 引导学生思考老子的道德观念对现代社会的启示。

三、课堂讨论(15分钟)1. 让学生结合自己的生活经验,谈谈对老子道德观念的认识。

2. 学生分组讨论,分享讨论成果,教师点评并指导。

四、总结与拓展(15分钟)1. 总结文章的主要内容和道德观念。

2. 引导学生思考如何将“上善若水”的道德观念运用到现实生活中。

3. 推荐相关阅读材料,拓展学生的文化视野。

教学评价:1. 学生对文章内容的理解和领悟程度。

上善若水——老子节选(三)教学简析:这段文字节选自老子的《道德经》第八章,共有四句话,围绕水展开论述,以水做喻,阐明了自己心中的“道——上善若水”。

第一句:“上善若水”,提出观点,最善的人就像水。

第二句:“水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

”具体说明了水的特点“不争,处众人之所恶”。

这一句也是学生朗读的难点,因为有三个多音字“处、恶、几”。

第三句:“居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。

”像水一样的人具有的特点。

七个短句句式相同,用排比的手法表达了老子心中“道”的最高修行。

这一句是学生理解的难点。

第四句:“夫唯不争,故无尤。

”总结全文,发出感慨,情感的释放。

全文“善”字的用法有两种:上善都是善于的意思。

教学目标:1、正确流利地朗读全文。

2、借助译文和注释读好古文的停顿。

教学过程:一、导入。

同学们,今天咱们的阳光阅读课继续来读一读老子的文章。

传说有一天,老子在旅行的途中看到一条东流而去的大河,心中感慨万千,于是说了一段话,究竟说了些什么呢?来,请同学们翻开书P9。

二、初读,读正确读流利。

1、大家自由地读一读这段话,借助拼音读准字音,有几个字不好读,咱们多读几遍。

大声读,开始吧!2、读好了吗?那老师可要来检查一下你们的字音读准了没有。

①“水善利万物而不争”第一行,谁来读?②“处众人之所恶”字音读准了,真棒!这有两个多音字,一个读chǔ,是呆在某个地方的意思,另一个读wù,什么意思?(生答)是的了解了意思,就能帮助我们读对字音!谁再试试?③“故几于道”这也有一个多音字,读作jī,意思是几乎。

(齐读)④“心善渊,政善治”注意都是翘舌音,政是后鼻音。

3、好的,现在请大家再来自由地读一读这段话,这一次不仅要读准字音,还要把句子读通顺,开始读吧!4、读好了,这段话有几句呢?快数一数!请四个同学一人读一句,连起来给咱们读一读!注意听他们的字音读准了吗,句子读通顺了吗?(生读)读得可真好,让咱们一起把掌声送给他们吧!(看出来了,同学们的掌声就是对你们最好的鼓励!)三、理解读,读好古文的停顿。

《道德经》教学设计上善若水第一篇:《道德经》教学设计上善若水教学目标:1.知识与技能:了解有关老子及其的思想,通过自学方式掌握《道德经》的思想主旨。

2.过程与方法:流利的朗读《道德经》选段,感知文章,准确把握文章主旨。

3.情感、态度、价值观:准确理解“谦下,不争,不居功,不恃才,任自然”的思想内涵;要想成为大有作为的人应该学会谦逊。

教学重点、难点::感知文章,掌握文中重点词语的含义,准确理解《道德经》中关于谦下,不争,不居功,不恃才,任自然的思想内涵。

教学前准备:学生搜集《道德经》中关于谦逊的篇章以及古今中外谦逊的故事。

教学过程:一、导入。

我们经常说:“谦虚使人进步,骄傲使人落后。

”这是哪位名人的名言呢?(明确:毛泽东)其实,谦虚的品质不是新时代的产物,早在春秋时期,当时有名的哲学家和思想家、道家学派创始人老子就在《道德经》中提出“谦下,不争,不居功,不恃才,任自然”的思想。

二、老师展示当中有名的篇章。

1、学生齐读。

《道德经》第八章上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。

夫唯不争,故无尤。

2、请学生翻译,老师给予指导。

[译文]最善的人好像水一样。

水善于滋润万物而不与万物相争,停留在众人都不喜欢的地方,所以最接近于“道”。

最善的人,居处最善于选择地方,心胸善于保持沉静而深不可测,待人善于真诚、友爱和无私,说话善于格守信用,为政善于精简处理,能把国家治理好,处事能够善于发挥所长,行动善于把握时机。

最善的人所作所为正因为有不争的美德,所以没有过失,也就没有怨咎。

3、小组讨论,谈读后的感受与体会,派小组代表发言。

4、老师对这个环节进行小结。

老子认为,谦下是一种美德,在高位、上位者更应具备这种美德。

老子说“(水)几于道”,拿水与物不争的善性一面,来说明它几乎近于道的特质。

佛说“大海不容死尸”,水性至洁,表面上虽能藏垢纳污,其实它的本质是净,水净沙明,不为外物所污染。

上善若水教案教案标题:上善若水教案教案目标:1. 通过学习《道德经》中的“上善若水”思想,培养学生的道德情操,提高他们的社会责任感和公益意识。

2. 帮助学生理解“上善若水”的含义,学会运用这一思想指导自己的行为和与他人的相处。

3. 培养学生的批判性思维和创造性思维能力,通过讨论和思考,使学生能够将“上善若水”思想应用到现实生活中。

教学内容:1. 介绍《道德经》及“上善若水”思想的背景和内涵。

2. 分析“上善若水”的含义,引导学生思考什么是“上善若水”,为什么要“上善若水”。

3. 通过案例分析和讨论,探讨“上善若水”的具体实践方式和效果。

4. 引导学生思考如何将“上善若水”思想应用到自己的日常生活中,如何对待他人和社会。

教学步骤:1. 导入:通过引用一些关于水的诗句或名言,激发学生对“上善若水”思想的兴趣。

2. 介绍《道德经》及“上善若水”思想的背景和内涵,让学生了解其来源和基本概念。

3. 分析“上善若水”的含义,引导学生思考什么是“上善若水”,为什么要“上善若水”。

可以通过小组讨论或个人思考的方式进行。

4. 案例分析和讨论:选择一些生活中的案例,让学生分析其中是否存在“上善若水”的行为,以及这种行为的影响和意义。

可以让学生分组进行讨论,然后汇报给全班。

5. 引导学生思考如何将“上善若水”思想应用到自己的日常生活中,如何对待他人和社会。

可以通过提问、小组讨论或写作的方式进行。

6. 总结:回顾本节课的学习内容和讨论结果,强调“上善若水”思想的重要性和实践意义。

教学资源:1. 《道德经》相关文本或摘录。

2. 案例分析材料,可以选择一些有关公益行为或社会责任的案例。

3. PPT或黑板,用于呈现教学内容和引导学生思考。

教学评估:1. 参与度评估:观察学生在课堂讨论和活动中的积极性和参与度。

2. 讨论质量评估:评估学生在讨论中的思考深度和表达能力。

3. 写作评估:要求学生写一篇关于如何将“上善若水”思想应用到自己生活中的短文,评估他们对该思想的理解和应用能力。

人美版四年级书法下册《集字练习:上善若水》教学设计准备工作在准备集字练习《上善若水》的教学过程中,我们需要准备以下材料和设备:1.书法用纸:在绘制字体的过程中需要选择适合黄、白、淡黄、玫瑰红等颜色的烫金纸。

2.老师的书法作品:以提高学生对于书法字体的认识,需要提前准备整齐清晰的示范。

3.工具:笔、墨、砚台、水,在教学过程中需要使用到的书法工具。

4.《集字练习:上善若水》:学生所需的教材。

教学方式1.整体途径:在教学过程中,可以为学生演示整篇书法的写法,然后让学生跟随演示操练。

为了修改书法细节,可以放慢速度并允许学生模仿老师在书法纸前写字的姿势和动作。

在此过程中,老师要注意手的运动轻盈,姿态要端正,洒墨顺畅,让学生学到正确的写字技巧。

2.分步途径:开始时,在墨汁很浅的情况下,老师可以手持毛笔操练,旨在使学生掌握笔的轻重适应。

然后,老师可以在黑板上练习每个笔画和结构。

接下来,每个学生都可以单独在书法纸上完成每个笔画和结构,而老师可以对每个个人作品进行指导和修改。

教学重点与难点重点1.拼写细节、结构和笔画:在学生刚开始接触笔和墨之前,老师需要先讲授范文中所有结构和笔画的正确运用。

在此之后,学生们可以参照范文开展练习作业。

2.书法笔画的连贯性、流畅性和线条的美感:在这里,老师需要关注每个学生的书写动作,督促他们注意每个笔画之间的连贯性,保持整体的流畅性,同时勇于尝试一些小技巧来美化线条。

难点1.每个字的意义:在教授笔画,结构和练习之前,老师需要先让每个学生理解范文中每个字的含义。

这将有助于学生更深刻地理解书法的意义。

2.节奏感:在书写过程中,学生需要逐渐掌握每个笔画的节奏感,这将有助于他们在书写过程中形成合理的书法速度。

教学计划学习目标:1.学生应该能够理解《上善若水》的内涵和过程。

2.学生应该能够掌握范文中每个笔画和结构的书写方法。

3.学生应该能够通过自己的实践来开发自己的书法风格。

教学时长:2周左右。

第八章上善若水教案一、导入(3分钟)我们中国文化博大精深,如果用四个字概括我们的民族精神,排在前三位的应该是什么呢?自强不息、厚德载物,上善若水,他表达了我们真正中国人的思想理念和精神。

你们看我们中国最高学府清华大学的校训是什么?(自强不息、厚德载物)上善若水是老子在道德经第八章中提出了一个著名的命题,上善若水,这是最高的道。

最高的道德、最高的智慧,就像水一样,在道德经第八章里边。

老子讲了水的八种智慧和品德,我们一起来品读一下。

二、整体感知(15分钟)1、播放音频。

2、学生自由读。

(咬字清晰、声音洪亮+2分,节奏把握得当、有感情+2分)3、点名读。

4、齐读。

5、根据提示,自行翻译。

(1)上善若水:上,最的意思。

(2)水善利万物而不争:利,有利于(3)处众人之所恶:处:居处。

恶;厌恶。

(4)几于道:几,接近。

(5)居善地:善:行善。

(滋润万物,将污浊洗净)(6)心善渊:渊,深沉。

(有格局,视野宽、胸怀广)(7)与善仁:与,指与别人交往。

善仁:态度温和。

(一视同仁,不卑不亢,平等友好相处)(8)言善信:(9)政善治:政:政治。

(水象征着公平、公正)(10)事善能:能;能力,本领。

(水的本领多种多样)(11)动善时:时,时机。

(12)夫唯不争,故无尤:尤,怨咎、过失、罪过。

6、开火车翻译句子:①上善若水;②水善利万物而不争;③处众人之所恶,故几于道,居善地;④心善渊;⑤与善仁;⑥言善信;⑦;政善治⑧事善能;⑨动善时;⑩夫唯不争,故无尤。

(一)分析上善若水(3分钟)1、上善若水,这里说最高等的善最高等的道德就像水一样,那么水和道德智慧有什么关系呢?请大家看到导学案的知识链接。

2、指名读:2014年11月份在我们国家召开的apec会议(亚太经合组织会议)。

主会场两个地方,一个是雁栖湖,另外一个地方呢,就是水立方。

选这个地方目的是非常明确的,就是要利用水的形象让来访者了解我们中国人的真正地形象、做事的原则,处事的方式、方法,报纸,当时报纸报道的题目都是:上善若水,和衷共济。

《上善若水》优选教案作为一名教师,教学质量的提高是我们一直以来的追求。

因此,教案的设计对于教学质量至关重要。

在教案设计中,注重学生的学习动态和教学方法的科学性,能够更好地推动教学效果的提升。

而《上善若水》优选教案则是一份非常出色的教学工具,本文将从教案设计思路、课时安排、教学重点和评估方式等方面来介绍这一优秀的教案。

教案设计思路该教案的设计思路基于构建学生自主学习的框架。

在课前学生可通过思维导图和课前自主学习的方式学习先关概念,从而协助理解课堂内容。

当然,对于初学者或不了解这个概念的学生,教师也会提供相关学习材料和几个短视频的辅导。

课堂上通过PPT方式呈现上善若水的思想入门,结合进一步的实践演习,使学生更加直观地感受到水是一个最能代表上善的事物之一。

而通过层层加深的思路整合,学生能够更加全面地了解上善若水的哲学思想。

课时安排该教案的教学时间为以五个70分钟的课时,共计350分钟。

其中,第一、二课时为讲授上善若水思想,重点讲解了上善若水哲学思想的含义和优越性。

第三、四课时,通过进一步的实践演练,帮助学生理解上善若水的思想,提高学生的审美趣味和抒发情感的能力。

最后一节课是集中于教师复习“上善若水”的内容,评估学生的学习成果。

每节课都有特定的目标和明确的安排,结合课程内容,使学生在学完这五节的课程后,能够对上善若水哲学思想有更深层次的理解。

教学重点该教案的教学重点是通过思辨、论述、阅读、实践等多种方式来沉淀上善若水的思想,并推广到日常生活中。

尤其是课时三和四的实践演练,可以让学生将上善若水的哲学思想转化为实践行为和审美趣味,比如把书写的任务变成一种仪式,操作优美,气氛安静、祥和;在日常中表现出慈爱与包容;优美的思辨和谈话,以及相互照顾的行为举止,等等。

其实,这些专注于实践性和生活应用的教学点,让学生在学习的过程中获取知识,并将其应用到现实生活中,而这也正是教育的最高目的之一。

评估方式通过对学生的学习过程进行多元评估,可以更加全面地了解学生对课程的掌握情况,教师准备的教学评估包括案例分析、平时考察、教学记录、研讨会、小组讨论、作品展览等。

中学对外交流课德国《上善若水》教学设计学科:书法学段:高中年级:德国高二年级课题:上善若水课时:1课时教材:参考人美版、人教版《高中书法》,百度搜索《象形字典》指导思想与理论依据:根据《教育部关于中小学开展书法教育的意见》以及《中小学书法教育指导纲要》的理念及要求,书法课以提高汉字书写能力为基本目标,以书写实践为基本途径,适度融入书法审美和书法文化教育。

欧洲人对中国书法文化零基础,所以内容设定浅显而试图具有文化深意。

设计思路:本课通过书法的概念阐释切入课题,说明中国书法在古代的作用,激发学生的跨文化沟通愿望。

书法审美的二要素,然后简述中国书法发展史,认识书体,与学生共同探究“上善若水”这四个字的造字本源和现代含义,特别通过对汉字的符号化分析来猜测三千年前的古人造字的意图,试图传达的信息。

分析写这四个字要达到的艺术效果,然后进行笔墨实践。

与学生共同体会中国汉字独特的造字意图,领会中国古人的聪明智慧和汉字的文化内涵。

教学背景分析:1、教学内容分析:上善若水这四个字是中国文人非常推崇并喜爱的,以这四个字作为一节书法课学习的主要内容是一个大胆的尝试。

北京海淀区书法教学一直尝试将文字学的知识融进中学书法课堂中来,这一节课,无论在教学内容和教学手段上都是大胆的尝试和创新。

本节课既要分析上善若水这四个字的古汉字造字本意,又要结合现代对于善良的理解来对学生进行教育,还要分析这四个字的开始结构技巧,直到最后书写这四个字。

内容比较多,缓解的安排和学生探究过程的引导就变得非常重要。

2、对教学内容的处理:环节一,书法概念阐释。

环节二,文字的发展演变,对书体的认识。

环节三,中国书法的现实应用。

环节四,中国书法的各式简介,环节五,中国书法的书写。

进入主题:上善若水,先提问学生对于善良的理解,欧洲学生自有他们的解读方式,比如助人,热情,见义勇为等,以此引出对于中国古代善良的定义和要求。

环节六、教师解字善,书写善字。

环节七、给学生示范上善若水的书写,带领学生书写上善若水的篆书写法。

课时:1课时年级:高中教材:《道德经》教学目标:1. 让学生理解“上善若水”的含义及其在《道德经》中的地位。

2. 培养学生分析、解读古文的能力。

3. 引导学生领悟“上善若水”所蕴含的人生哲理,提高学生的道德修养。

教学重点:1. “上善若水”的含义及其在《道德经》中的地位。

2. 分析“上善若水”所蕴含的人生哲理。

教学难点:1. 如何让学生理解“上善若水”的深层含义。

2. 如何引导学生将“上善若水”的人生哲理应用于实际生活中。

教学过程:一、导入1. 教师简要介绍《道德经》的作者老子及其生平。

2. 引导学生思考:什么是“上善若水”?它有什么意义?二、自主学习1. 学生阅读《道德经》中关于“上善若水”的内容。

2. 学生分享阅读体会,教师总结。

三、课堂讨论1. 讨论“上善若水”的含义:a. “上善”指的是什么?b. “若水”是什么意思?c. 水有哪些特质?d. 水的这些特质与人生有何关联?2. 讨论“上善若水”所蕴含的人生哲理:a. 如何将水的特质应用于人生?b. 如何做到“上善若水”?c. 在现实生活中,我们如何践行“上善若水”?四、案例分析1. 教师展示一些生活中体现“上善若水”的案例,如:a. 乐于助人的人。

b. 谦虚低调的人。

c. 逆境中仍保持乐观的人。

2. 学生分析案例,探讨如何践行“上善若水”。

五、总结与作业1. 教师总结“上善若水”的深层含义及其在人生中的应用。

2. 布置作业:a. 撰写一篇关于“上善若水”的感悟文章。

b. 结合自身实际,制定一个践行“上善若水”的计划。

教学反思:本节课通过引导学生阅读《道德经》中关于“上善若水”的内容,分析其含义和人生哲理,使学生了解到水的特质及其与人生的关联。

在教学过程中,教师注重引导学生思考、讨论,培养学生的分析、解读古文的能力。

同时,通过案例分析,让学生将“上善若水”的人生哲理应用于实际生活中,提高学生的道德修养。

在教学过程中,教师应关注学生的个体差异,针对不同学生的需求,给予针对性的指导。

教学目标:1. 理解《道德经》中“上善若水”的哲学思想。

2. 培养学生运用“上善若水”的思想分析现实问题的能力。

3. 增强学生对传统文化的兴趣和热爱,提高人文素养。

教学重难点:1. 理解“上善若水”的内涵。

2. 学会运用“上善若水”的思想分析现实生活中的问题。

教学准备:1. 《道德经》原文及译文。

2. 相关视频资料。

3. 学生讨论卡片。

教学过程:一、导入1. 播放一段关于水的视频,引导学生观察水的特点。

2. 提问:同学们,你们认为水有哪些特点?3. 引出“上善若水”的哲学思想。

二、讲授新课1. 介绍《道德经》及其作者老子。

2. 解释“上善若水”的含义:最高境界的善行就像水一样。

3. 分析“上善若水”的几个层面:a. 水的包容性:水能适应各种环境,包容万物。

b. 水的柔和性:水以柔克刚,善于化解矛盾。

c. 水的流动性:水不断流动,适应变化。

4. 结合实际案例,讲解“上善若水”在现实生活中的应用。

三、讨论与交流1. 将学生分成小组,讨论以下问题:a. 如何将“上善若水”的哲学思想应用到个人生活中?b. 如何将“上善若水”的哲学思想应用到社会生活中?2. 各小组派代表发言,分享讨论成果。

四、总结与反思1. 教师总结“上善若水”的哲学思想。

2. 引导学生反思:在今后的学习和生活中,如何践行“上善若水”的哲学思想?3. 布置作业:结合个人实际,撰写一篇关于“上善若水”的感悟文章。

教学评价:1. 学生对“上善若水”的哲学思想的理解程度。

2. 学生运用“上善若水”的思想分析现实问题的能力。

3. 学生对传统文化的兴趣和热爱程度。

教学反思:1. 教师在讲解过程中,是否能够深入浅出地阐述“上善若水”的内涵。

2. 学生在讨论与交流环节,是否能够积极参与,发表自己的见解。

3. 整堂课的教学效果是否达到预期目标。

八年级《上善若水》教学设计一、教学目标1.理解“上善若水”的意思。

2.结合生活实际来谈对“七善”的理解。

二、教学过程(一)导语:(阐明《道德经》的历史价值和社会地位)《老子》又名《道德经》,共八十一章,前三十七章为《道经》,后四十四章为《德经》。

它是中华文化的瑰宝,也是道家著名的经典著作之一。

其内容丰富,思想深邃。

它继承了《周易》、《范洪》等著作的朴素辩证法,提出了“天道自然无为”的思想。

老子的《道德经》影响了中国历史上诸多学派和帝王,成为他们开宗立派的'思想源头和统治之术。

唐朝贞观年间,《老子》被玄奘译为梵文流传到印度,及至近代,老子的思想波及欧美,影响到包括黑格尔、罗素、尼采在内的大批哲学家。

美国作家麦克哈特说:“在西方,《道德经》仅各种英文译本至少有四十多种,除了基督教的《圣经》再没有任何一种书得到如此重视。

”(二)教学环节1.温故知新,背诵自己喜欢的章节(知其形)(1)配《高山流水》音乐,自由诵读自己喜欢的章节。

(2)及时给予学生鼓励性评价。

(3)纠正背诵过程中的错误并适时指导诵读。

2.出示学习内容《老子》第八章《上善若水》(读其声)(1)老师配乐范读,注意节奏和朗读的方法。

(所配音乐:《渔舟唱晚》)(2)学生自由练读。

(3)指明读,组读,男女分读,评读,全班齐读。

3.结合书中注解,理解文义。

(懂其意,晓其理)(1)渗透学法:抓重点字词和句子理解章节意思。

(2)小组合作,翻译文义,全班交流。

(3)在理解文义的基础上畅谈自己领悟的道理。

4.拓展训练,理解“七善”(践其行)(1)结合搜集的资料和自己的生活经历来交流对“七善”的理解和认识。

(2)说说自己学完之后的感受和践行的打算。

5.教师小结附:《道德经》第八章《上善若水》原文上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道:居善地;心善渊;与善仁;言善信;政善治;事善能;动善时;夫唯不争,故无尤。

《上善若水》教学设计

教学目标:

1.正确、流利朗读原文,背诵全文。

2.领悟内涵,积累名句。

3.品读文章语言,掌握修身养性的原则和方法。

4.学习仁慈、包容的品德,并能够学以致用,努力加强自身修养,提高道德水平。

教学重点:

品读文章语言,掌握修身养性的原则和方法。

教学难点

学习仁慈、包容的品德,并能够学以致用,努力加强自身修养,提高道德水平。

教学方法

诵读法,小组合作法

一、导

上一节课我们学习了老子治国理政之法,老子主张国与国之间在处理关系时要谦下忍让,特别是大国要像大海一样,即“大邦者下流”、“大者宜下”,谦居下流。

其实不仅仅是国与国之间,就是人与人之间在处理关系时,也可以从水的特性中得到一些启示。

今天我们就来学习第三章修身的第一课《上善若水》。

二、读

1.结合注释,通读课文,读准字音和节奏。

2.学生朗读课文,学生点评。

教师提出重点字词。

3.教师范读。

学生点评。

4.学生朗读,教师点评。

5.全班齐读。

6.结合注释和译文再次读一读课文,找一找,老子认为一个人立身处世要具有哪些品德?

明确:居善地,心善渊,与善仁,言善信,政善治,事善能,动善时。

7.积累并背诵这些品德。

三、悟

1.上一节课,在《大者宜下》这篇课文中,老子用水的特性来强调国家的相处之道,今天老子又将自然界的水来喻人,教人。

老子用水性来比喻高尚品德者的人格,找出相应的语句,并说一说水有哪些品格?

预设:上善若水。

水善利万物而不争,处众人之所恶,故几于道。

一、是柔弱,水是天下最为柔弱的东西;

二、水善于趋下,善于处在低下的位置,善于停留在卑下的地位。

三、包容、宽容,小溪注入江河,江河注入大海,因而水具有容纳同类的无穷力量。

四、滋养万物而不与相争。

2.你是否能从中感受到老子的智慧,说一说你对这些品格的理解。

预设一:世界上最柔的东西莫过于水,然而它却能穿透最为坚硬的东西,没有什么能超过它,例如水滴石穿,这就是“柔德”所在,因此柔能胜强,柔可克刚。

预设二:在生活中,我们不但做有利于众人的事情而不与争,而且还愿意去众人不愿去的卑下的地方,愿意做别人不愿做的事。

忍辱负重,任劳任怨,具有骆驼般的精神和大海般的肚量,能尽其所能地贡献自己的力量去帮助别人,而不会与别人争名争利,这就是“善利万物而不争”的王者。

预设三:江海之所以能够成为一切河流的归宿,是因为他善于处在下流的位置上,而江海之所以能够容纳百川,是因为他具有博大的胸怀!

总之:老子用水性比喻上德者的人格,他认为上善的人,就应该像水一样。

水造福万物、滋养万物,却不与万物争高下,这才是最为谦虚的美德!

四、诵

1.诵读:请根据你自己对课文的理解,诵读全文。

2.背诵,指名背诵,分组背诵。

3.全班一起配乐背诵课文。

五、行

1.积累课文中的名句。

摘抄在摘抄本上。

2、老子在自然界万事万物中最赞美水,认为水德是近于道的。

而理想中的“圣人”是道的体现着,因为他的言行有类于水。

在中国古文化中,水的文化很是深厚,说一说,你知道哪些有关水的名言。

把它积累下来!

逝者如斯乎,不舍昼夜。

——《论语》

智者乐水,仁者乐山。

——《论语·雍也》

从善如流——《左传》

水满则溢,月满则亏。

源清则流清,源浊则流浊。

——《荀子·君道》

板书设计

上善若水

水:柔弱、趋下、包容、滋养万物。