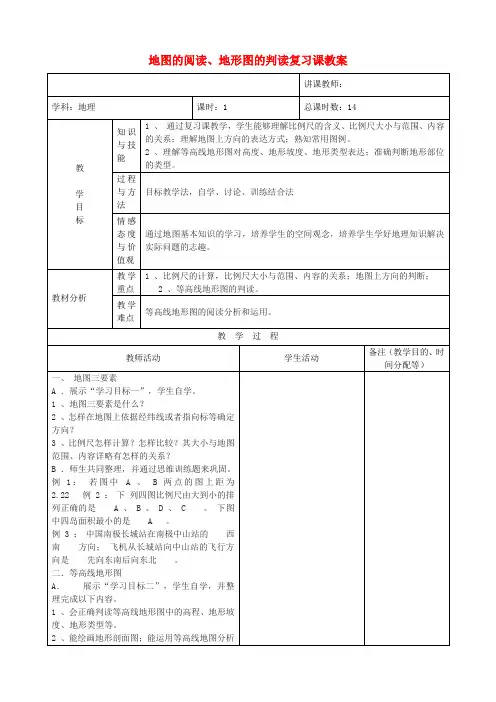

地图及其判读教案

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:7

地理地图阅读与分析教学设计地理地图阅读与分析是地理学科中重要的技能,培养学生对地图的理解和运用能力对其地理学习具有重要的促进作用。

本教学设计旨在通过准备课前资料、引导学生观察与分析地图、开展小组合作学习以及进行实地考察等方式,提升学生的地理地图阅读与分析能力。

一、课前准备在开始教学前,教师需要准备好以下资源:1.地理地图册或地图卷轴,涵盖丰富的地理信息、地图例题和图例说明等。

2.投影仪或电子白板,用于展示地图及相关解读内容。

3.小组合作学习的材料,包括提供给学生的地图和相关问题。

二、导入与观察1.呈现地理地图教师通过投影仪或电子白板呈现一幅精选的地理地图,要求学生先观察地图内容,了解地图的构成和主题。

2.提问激发兴趣教师可以提出以下问题,引导学生思考:- 这幅地图的主题是什么?- 你能从地图上看到哪些信息?- 有什么发现让你感兴趣?3.提供背景知识根据学生的回答,教师提供相关的背景知识和概念解释,帮助学生更好地理解地图内容。

三、地图解读与分析1.指导学生阅读地图教师指导学生观察地图中的元素,如比例尺、图例、方向标等,并解释其含义和作用。

2.梳理地图信息学生根据教师的指导,按照几个主要的方面梳理地图上的信息,比如地形特征、地理分布等。

3.学生小组合作学习将学生分成小组,每组分发一份地图和相应的问题。

学生在小组内讨论并回答问题,梳理地图信息,并归纳总结要点。

四、实地考察安排一次实地考察,提供实地考察的地理地图和相关的任务。

1.实地考察地点可以是学校周边的某个地方,如公园、商场或景区等。

2.学生根据提供的地理地图,完成实地考察任务,观察并分析实地地图上的信息。

五、总结与评价1.小组展示每个小组展示他们的地理地图分析结果,并分享他们在实地考察中的观察和发现。

2.个人反思学生个人进行反思,回答以下问题:- 你在这次地理地图阅读与分析中学到了什么?- 你觉得地理地图阅读与分析对你的地理学习有什么帮助?3.教师评价教师根据学生的展示和反思,评价学生对地理地图阅读与分析的掌握程度,并提出进一步的指导和建议。

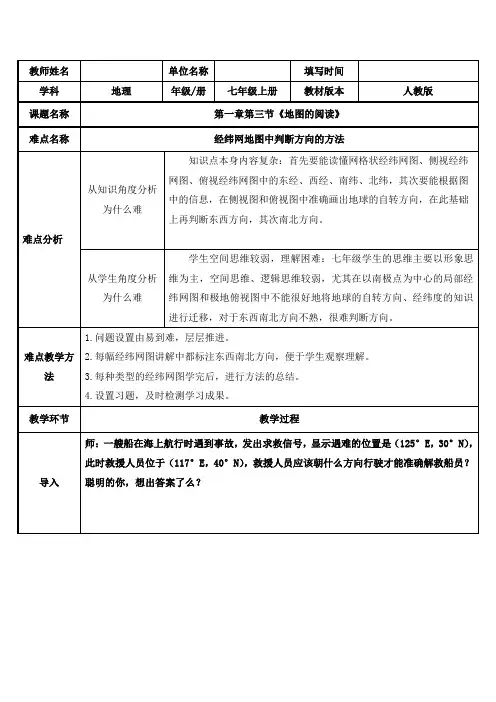

知识讲解(难点突破)一、网格状的经纬网图学生思考,并分享问题教师补充讲解:以A点为中心,沿经线画出南北方向,沿纬线画出东西方向。

总结:经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

二、侧视经纬网图方法:沿经线画出南北方向,沿纬线画出东西方向例1(以北极点为中心的局部经纬网图)判断:B 在A的________方向(同一条纬线)B在C的________方向(同一条经线)C在A的________方向(既不在同一条纬线,也不在同一条经线)例2(以南极点为中心的局部经纬网图)1.图中①地所在的地理坐标是()A. 70°N,170°EB. 70°S,170°EC. 70°N,170°WD. 70°S,170°W2.图中①地位于②地的()A. 西南方向B. 东北方向C. 正南方向D. 正北方向步骤:本题需要先画出自转方向,再判断东西和南北方向例3(未标注南北极的以极点为中心的局部经纬网图)判断:甲在丙的_________方向步骤:1.根据170°E画出地球自转方向。

2.根据自转方向,判断极点为N或S3.以丙为中心,沿经线画出南北方向,沿纬线画出东西方向三、俯视经纬网图判断:A 在C的________方向(同一条纬线)B在A的________方向(同一条经线)B在C的________方向(既不在同一条纬线,也不在同一条经线)总结:1.根据自转方向箭头,判断东西(看劣弧)2.根据纬线,判断南北习题:读南极地区图,A点分别位于中山站和长城站的什么方向()A.南方、西北方B.西方、东南方C.东方、西北方D.北方、东南方课堂练习(难点巩固)小试牛刀下列三幅图中按①在②的方向排序正确的是()考察:俯视经纬网图、侧视经纬网图、网格状经纬网图中方向的判读A.东南西南西南B.西南东北西南C.东北西北东北D.西南东南西南。

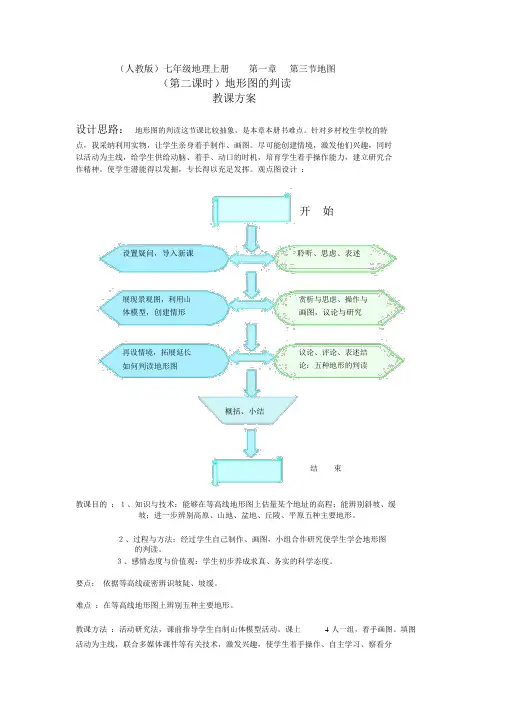

(人教版)七年级地理上册第一章第三节地图(第二课时)地形图的判读教课方案设计思路:地形图的判读这节课比较抽象,是本章本册书难点。

针对乡村校生学校的特点,我采纳利用实物,让学生亲身着手制作、画图。

尽可能创建情境,激发他们兴趣,同时以活动为主线,给学生供给动脑、着手、动口的时机,培育学生着手操作能力,建立研究合作精神。

使学生潜能得以发掘,专长得以充足发挥。

观点图设计:开始设置疑问,导入新课聆听、思虑、表述展现景观图,利用山体模型,创建情形赏析与思虑、操作与画图,议论与研究再设情境,拓展延长如何判读地形图议论、评论、表述结论:五种地形的判读概括、小结结束教课目的:1、知识与技术:能够在等高线地形图上估量某个地址的高程;能辨别斜坡、缓坡;进一步辨别高原、山地、盆地、丘陵、平原五种主要地形。

2、过程与方法:经过学生自己制作、画图,小组合作研究使学生学会地形图的判读。

3、感情态度与价值观:学生初步养成求真、务实的科学态度。

要点:依据等高线疏密辨识坡陡、坡缓。

难点:在等高线地形图上辨别五种主要地形。

教课方法:活动研究法,课前指导学生自制山体模型活动。

课上 4 人一组,着手画图、填图活动为主线,联合多媒体课件等有关技术,激发兴趣,使学生着手操作、自主学习、察看分析、沟通合作,达到学会方法、掌握知识、开辟视线、感情提高的目的。

教课过程:课前准备:学生 4 人一组,用马铃薯或萝卜为资料制作山体模型,要求表现出斜坡、缓坡、山顶、山脊、山谷、鞍部、悬崖。

(一)情境导入:设疑教师:地球表面,有高峰,有低地,而我们画的地图是平面的,那么如何在地图上表示地表高低起伏的呢?学生:思虑回答。

(略)教师:今日这节课让我们一同来商讨一下这个问题?(板书:地形图的判读)(二)创建情形,着手实践我们大柳地域是个漂亮丰饶的地方,哪一种地形散布广呢?学生:山地。

多媒体展现:山地景观。

教师:问:它有多高,如何表示?学生:阅读。

描绘海拔高度、相对高度、等高线、等深线。

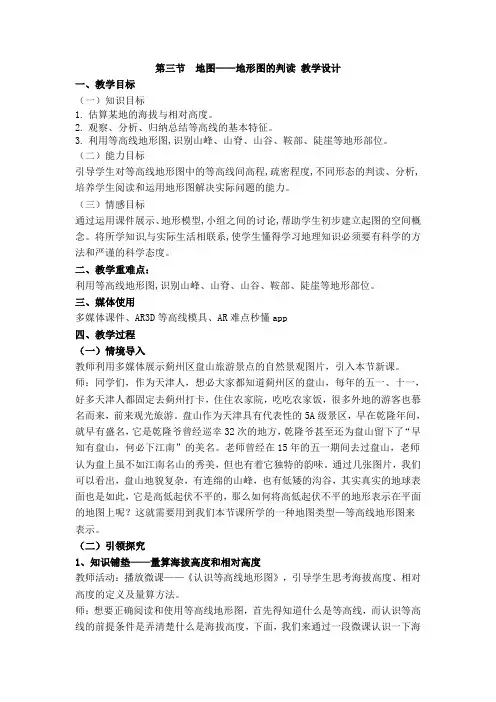

第三节地图——地形图的判读教学设计一、教学目标(一)知识目标1.估算某地的海拔与相对高度。

2.观察、分析、归纳总结等高线的基本特征。

3.利用等高线地形图,识别山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等地形部位。

(二)能力目标引导学生对等高线地形图中的等高线间高程,疏密程度,不同形态的判读、分析,培养学生阅读和运用地形图解决实际问题的能力。

(三)情感目标通过运用课件展示、地形模型,小组之间的讨论,帮助学生初步建立起图的空间概念。

将所学知识与实际生活相联系,使学生懂得学习地理知识必须要有科学的方法和严谨的科学态度。

二、教学重难点:利用等高线地形图,识别山峰、山脊、山谷、鞍部、陡崖等地形部位。

三、媒体使用多媒体课件、AR3D等高线模具、AR难点秒懂app四、教学过程(一)情境导入教师利用多媒体展示蓟州区盘山旅游景点的自然景观图片,引入本节新课。

师:同学们,作为天津人,想必大家都知道蓟州区的盘山,每年的五一、十一,好多天津人都固定去蓟州打卡,住住农家院,吃吃农家饭,很多外地的游客也慕名而来,前来观光旅游。

盘山作为天津具有代表性的5A级景区,早在乾隆年间,就早有盛名,它是乾隆爷曾经巡幸32次的地方,乾隆爷甚至还为盘山留下了“早知有盘山,何必下江南”的美名。

老师曾经在15年的五一期间去过盘山,老师认为盘上虽不如江南名山的秀美,但也有着它独特的韵味。

通过几张图片,我们可以看出,盘山地貌复杂,有连绵的山峰,也有低矮的沟谷,其实真实的地球表面也是如此,它是高低起伏不平的,那么如何将高低起伏不平的地形表示在平面的地图上呢?这就需要用到我们本节课所学的一种地图类型—等高线地形图来表示。

(二)引领探究1、知识铺垫——量算海拔高度和相对高度教师活动:播放微课——《认识等高线地形图》,引导学生思考海拔高度、相对高度的定义及量算方法。

师:想要正确阅读和使用等高线地形图,首先得知道什么是等高线,而认识等高线的前提条件是弄清楚什么是海拔高度,下面,我们来通过一段微课认识一下海拔高度和相对高度。

地形图的判读设计说明本节课内容比较抽象,因此要从学生熟悉的地理事件入手,注重学生的参与度,组织学生运用橡皮泥制作等高线模型等,让学生在参与中学习,在快乐中学习。

学习目标1.理解海拔、相对高度、等高线、等深线等概念。

2.在等高线地形图上识别山峰、山谷、山脊、陡崖,判读坡度的陡缓,估算海拔和相对高度等。

3.在分层设色地形图上识别五种主要的地形类型。

重点难点重点:了解海拔和相对高度的计算,了解五种地形类型的特征。

难点:在等高线地形图上识别山峰、山谷、山脊、陡崖,判读坡度的陡缓。

教学方法读图分析法、合作探究法、概括归纳法等。

教学过程一、预习检查完成《作业》知识梳理部分的内容。

二、学习任务一教学模块读图进行计算:甲地的海拔是 1 500 米;乙地的海拔是 500 米;两地的相对高度是1 500—500=1 000(米)。

教师拓展:中华人民共和国水准零点中华人民共和国水准零点位于山东省青岛市东海中路银海大世界内,是中国唯一的水准零点。

中华人民共和国水准零点作为中国唯一的海拔地理性标志正式写入全国中小学地理教科书,在海洋强国教育强国的大环境下,将承担更多的海洋科普、地理科普、旅游科普等相关社会责任。

2.等高线地形图(1)等高线的概念。

教师引导:读图,说一说图中闭合线圈有何特点。

学生读图回答,教师进一步提出等高线概念:高度相等的点的连线我们就称之为等高线。

教师提出问题:等高线分布的稀疏、密集与坡度陡缓有什么关系?师生共同总结等高线地形图的性质:密陡疏缓。

(2)认识不同山体部位教师:展示山峰景观图和等高线示意图,提出问题:表示山峰的等高线数值,由中间向四周有什么变化规律?学生:等高线闭合,数值从四周向中间逐渐增大。

(中间高,四周低。

)教师:展示山脊和山谷景观图及等高线示意图,提出问题:山脊和山谷的等高线形态有什么相同之处?又有什么不同之处?(注意观察等高线弯曲部位数值的变化规律)学生:等高线弯曲部分向海拔低处凸出为山脊,等高线弯曲部分向海拔高处凸出为山谷。

《地图的判读》教案一.【设计意图】等高线地形图是地形图的基础。

等高线地形图的判读,非常枯燥抽象,因此,挖掘利用感观教具,依赖学生最直观的自身体验,使学生主动接受知识,并构建知识体系。

实践探究法,是实现这一目标的实用教法:即在制作等高线地形模型,绘制等高线地形图的活动中,逐步掌握等高线地形图的绘制原理和判读方法二.【教学目标】1、知识与技能目标在等高线地形图上,识别山顶、山脊、山谷等地形部位。

利用等高线地形图估算海拔和相对高度,判断坡度陡缓。

2、过程与方法目标通过亲身参与制作模型、绘制地图等活动,了解等高线地形图的绘制原理。

3、情感态度和价值观学会在活动中欣赏他人,形成与人合作的意识,并逐步养成求真务实、坚持不懈的科学精神。

三.【学法指导】1、教学方法:直观演示、讲解、讨论以及练习法。

2、学习方法:小组合作学习法,探究学习法、观察法、动手参与法。

四.【重点、难点、疑点及解决方法】重点:等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

难点:①等高线的绘制原理;②在等高线上识别各种地表形态疑点:山脊与山谷的区别解决办法:实验、观察、讲解、讨论五.【课前准备】①教师自制山体模型。

②学生4人一个小组,每组一块橡皮泥,一张白纸。

老师将这些橡皮泥分别捏成山地,山脊,山谷,鞍部,陡崖。

按次序发放给每一个小组③等高线地形图若干,各地形实图卡片。

六.【教学过程】[导入新课]:天苍苍,野茫茫,风吹草低见牛羊。

(展示草原图片)两岸原声啼不住,轻舟已过万重山。

(展示三峡图片)天似穹庐,笼盖四野。

(展示平原图片)会当临绝顶,一览众山小。

(展示泰山图片)师:可见地球表面是高低起伏不平的(展示中国的立体地形图),那么如何能将高低起伏的地表比较准确的在平面的地图上表示出来呢?生:讨论师:一般用等高线的方法来表示(展示等高线地形图)。

那什么又是等高线?等高线如何绘制?等高线有什么特点?这就需要我们今天来学习《地图》的第二部分《地形图的判读》。

第一章地球和地图第三节地图的阅读第一课时地图的语言教学目标(一)知识与能力目标1.理解比例尺的含义,记住比例尺的表示形式, 掌握三种比例尺表示形式间的互换,明确比例尺大小的含义;并能正确运用比例尺,换算图上和实际距离。

2.学会在地图上正确的辨认方向,并归纳总结3种不同地图的定向法。

3.正确识别常见的图例。

(二)过程与方法目标通过读图、计算等实践活动,使学生初步学会辨别方向、查找地理事物;通过用比例尺量算两地间的实地距离,帮助学生初步建立地图的空间概念。

(三)情感、态度、价值观目标通过学习使学生初步掌握地图的使用方法,使学生对地图产生亲切感,从而在今后的生活和学习中主动地使用地图。

【教学重点和难点】重点:1.正确运用比例尺,换算图上和实际距离2.运用地图辨别方向难点:1.比例尺的大小与表示范围的大小和表示内容的详略之间的关系。

2.指向标地图上方向的辨别。

3.经纬网地图上方向的辨别。

【教法设计】讲练结合的启发引导式教学方法结合地图进行讲练的直观教学法【教学准备】多媒体课件的制作【教学过程】[导入]PPT展示7副不同的地图,引入新课。

(说到地图大家并不陌生,平时在日常的生活中也见过一些。

不同的地图呈现的信息不同,但不管是何种地图都有地图的语言,这就是我们本节课要学习的内容。

)[教师]PPT出示课本16页的图1.22 台湾岛地图,让学生阅读,提问从这幅图上你们能看出什么信息?[学生]积极发言。

[教师]总结,读出了地图上的比例尺、方向和图例。

[过度]下面我们就来详细学习有关比例尺的内容。

[教师]PPT出示比例尺的定义和公式,解释比例尺的缩放程度,让学生勾画比例尺的计算公式。

[教师]PPT一一出示比例尺的3种表示形式,以一个为例讲解不同形式之间的转换。

剩下的两个让学生自己转换,并提问。

[学生]积极回答问题。

[教师]好,大家做得很棒。

现在我们再来比较一下刚才转换的比例尺的大小。

请同学们想想用那种形式比较大小会好一些?然后再比较3个比例尺的大小。

经纬网地图的判读例一读下面经纬网地图,回答下列问题。

(1)指出图中A、B、C三点的地理坐标,并在相应位置画出点D(0°,20°W)和点E(80°N,20°W)。

【相关考点】在球面经纬网地图上判读某点的地理坐标,根据所给经纬度画出某点的位置。

在这种地图上,①纬线是与赤道平行、长短不等的圆弧,在同一条纬线上,纬度相同;②经线是连接南北两极并与纬线垂直相交的半圆,在同一条经线上经度相同。

③赤道是南北半球和南北纬度的分界线,赤道以北为北纬度(N),赤道以南为南纬度(S);④本初子午线和180°经线都是东西经度的分界线,本初子午线以东为东经度(E),以西为西经度(W),180°经线以东为西经度(W),以西为东经度(E)。

(参考答案)A(60°N,60°W)B(0°,0°)C(40°S,40°E),D、E略。

(2)在图中A、B、C、D、E五点中,位于北半球的是,位于南半球的是,位于南北半球分界线上的是。

【相关考点】在球面经纬网地图上判读南北半球。

①以赤道为界把地球分为南北两半;②赤道以北为北半球(北纬度),以南为南半球(南纬度);③北纬度的点一定在北半球,南纬度的点一定在南半球。

(参考答案)A、E;C;B、D(3)在图中A、B、C、D、E五点中,位于东半球的是,位于西半球的是,位于东西半球分界线上的是。

【相关考点】在球面经纬网地图上判读东西半球。

①我们以20°W,160°E构成的经线圈为界,划分东西半球,从20°W向东到160°E为东半球,从20°W向西到160°E为西半球。

②基于许多同学反映,南北半球好判断,东西半球难于判断的情况,我总结了“东二小,西二大”的规律来确定东西半球的划分,即西经度小于20°或东经度小于160°的为东半球,西经度大于20°或东经度大于160°的为西半球。

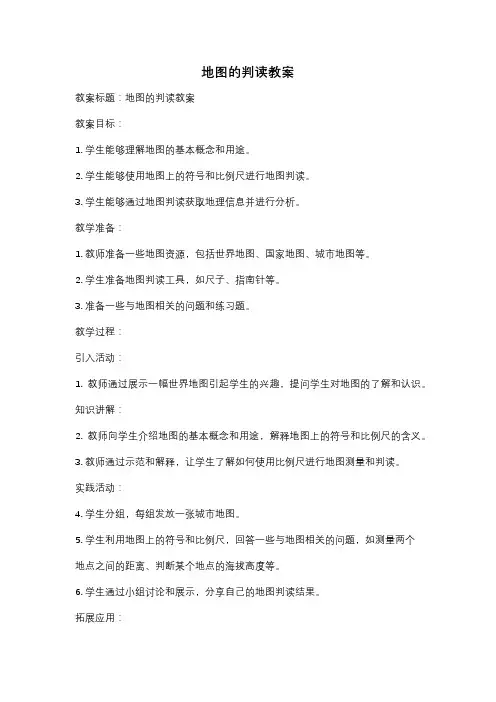

地图的判读教案教案标题:地图的判读教案教案目标:1. 学生能够理解地图的基本概念和用途。

2. 学生能够使用地图上的符号和比例尺进行地图判读。

3. 学生能够通过地图判读获取地理信息并进行分析。

教学准备:1. 教师准备一些地图资源,包括世界地图、国家地图、城市地图等。

2. 学生准备地图判读工具,如尺子、指南针等。

3. 准备一些与地图相关的问题和练习题。

教学过程:引入活动:1. 教师通过展示一幅世界地图引起学生的兴趣,提问学生对地图的了解和认识。

知识讲解:2. 教师向学生介绍地图的基本概念和用途,解释地图上的符号和比例尺的含义。

3. 教师通过示范和解释,让学生了解如何使用比例尺进行地图测量和判读。

实践活动:4. 学生分组,每组发放一张城市地图。

5. 学生利用地图上的符号和比例尺,回答一些与地图相关的问题,如测量两个地点之间的距离、判断某个地点的海拔高度等。

6. 学生通过小组讨论和展示,分享自己的地图判读结果。

拓展应用:7. 学生在教室内设计一个小区域地图,包括教室内的各种设施和家具。

8. 学生利用地图判读技巧,解决一些与教室布置和使用相关的问题,如最佳座位选择、最短路径规划等。

总结反思:9. 教师与学生一起总结本节课学到的地图判读技巧和方法。

10. 学生进行自我评价,思考如何在日常生活中运用地图判读技巧。

课后作业:11. 学生完成一份地图判读练习题,巩固所学知识。

教学延伸:12. 学生可利用互联网资源,进一步探索和研究地图的应用领域,如导航系统、地图制作等。

教学评估:1. 教师观察学生在实践活动中的表现,评估他们对地图判读技巧的掌握程度。

2. 学生完成的地图判读练习题作为评估学生掌握情况的依据。

教学提示:1. 鼓励学生积极参与实践活动,提高地图判读的实际操作能力。

2. 引导学生思考地图判读的实用性和重要性。

3. 鼓励学生在日常生活中多运用地图判读技巧,增强地理意识和空间感知能力。

地图的阅读设计说明本节课实践性较强,因此要从学生熟悉的地理事件入手,注重学生的参与度,让学生在参与中学习,在快乐中学习。

组织学生绘制校园平面图,计算教室的比例尺等,提高学生的地理实践能力,使得学生能够正确的阅读和运用地图。

学习目标1.通过阅读各类地图,掌握比例尺、方向、图例等基本知识,初步学会运用地图。

2.通过读图、绘图、计算等实践活动,初步学会辨别方向,查找地理事物,用比例尺量算两地间的距离,初步建立起地图的空间概念。

重点难点重点:根据比例尺的计算公式,把图上距离和实地距离相互换算。

难点:能够在地图上依据经纬线或者指向标等正确辨别方向。

教学方法读图分析法、合作探究法、概括归纳法等。

教学过程一、预习检查完成《作业》知识梳理部分的内容。

二、学习任务一教学模块三、学习任务二教学模块师生活动1.方向教师:面对地图,通常是“上北下南,左西右东”。

在这个基础上,还可以再确定东北、西北、东南和西南方向。

教师:有指向标的地图要根据指向标,一般指向标箭头指向北方。

在实际地图中,我们可以把指向标平移到需要判断方向的位置。

学生练习:A点在B点的西北方向。

教师:在有经纬网的地图上要根据经纬网定向:经线指示南北方向,纬线指示东西方向。

学生练习:D和E既不在同一条经线上,也不在同一条纬线上,故D在E的西南方,E在D的东北方。

2.图例教师(讲解):地图上的图例有各种符号和注记,分别表示一定的地理事物。

可以通过图例识别地图中的地理事物和现象,并描述它们的空间分布特征。

3.比例尺教师:我们在前面已经了解了比例尺的定义,下面了解比例尺的计算公式:比例尺=图上距离,计实地距离算比例尺时,要注意单位的换算:①实地用千米,图上用厘米,千米换算成厘米,加五个零;②实地用米,图上用厘米,米换算成厘米,加两个零。

练习:图上距离1厘米,实地距离30千米,计算比例尺。

学生:1∶3 000 000。

教师:比例尺有三种表示形式,分别是数字式、文字式和线段式。

本次课是你在学习了地图的基本要素基础之上,来学习海拔、相对高度以及等高线的知识,学习不同地形的等高线示意图以及五种基本的地质类型,为下一张的学习做准备,因此,这节的知识非常的重要。

【学情分析】学生有了第一次课地图的基本要素的基础,对本次课的学习有一定的帮助,但是学生刚进校不久,基础知识薄弱,逻辑思维不强,学习有一定的困难。

【教学目标】1.初步学会在地形图上判读地势高低起伏情况,能运用等高线地形图计算海拔和相对高度。

2.能够识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷等地形部位。

3.在地形图上识别五种主要的地形类型。

【教学方法】讲解法、举例法、对比法【教学重点难点】等高线地形图的地形判读等高线模型、多媒体教具、小刀、红薯【教学过程】导入:地球表面有陆地,有海洋,有高山,有深谷,高低起伏差别很大,这些不同的地形对我们生产、生活有着不同的影响。

那么,如何将高低起伏的地表特征比较准确、形象地在平面的地图上反映出来呢?学生回答教师讲解,我们要通过地形图来反映这些内容。

过渡:珠穆朗玛峰海拔8844.43米,可是生活在青藏高原上的人们看它只不过4000多米高,这是为什么?(因为观测的基准面不同,测得的高度就不同)板书:一、海拔和相对高度多媒体演示:课本P24图2.10“海拔和相对高度示意”导读:看图,以海平面为基准面,张镇的高度为304米,凌云山的高度824米,以张镇为基准面则凌云山高度只有520米,824米为甲点的绝对高度,也叫海拔;520米为张镇与凌云山之间的相对高度。

板书:海拔(绝对高度):某个地点高出海平面的垂直距离相对高度:某个地点高出另一个地点的垂直距离讲解:在地图上,必须用海拔表示地面高度,单位用米。

讲解:地形就是地球表面各种各样的形态。

在我们的地球上常见的地形类型有:平原、山地、丘陵、高原和盆地。

板书:相对高度:一个地点高处另一个地点的垂直距离海拔:一个地方高出海平面的垂直距离丘陵:海拔不超过500M,相对高度较小,坡度和缓山地:海拔一般在500M以上,坡度较陡,沟谷较深平原:海拔一般200M以下,平坦开阔高原:海拔一般在500M以上,地面起伏和缓盆地:中间高,四周低讲解:地面经过地形测量,测出各个地点的海拔,把它们注在图上,然后把海拔相同的各点连成线,这就是等高线。

第四节《地形图的判读》教学设计教学目标:1、掌握地面高度的测量方法,即海拔和相对高度。

2、理解等高线的概念,等高线形态与地势高低、坡度陡缓的关系。

3、区别五种基本地形的特点,学会在等高线图上识别各种地形。

4、初步掌握分层设色地形图的判读。

5、掌握地形剖面图的绘制方法。

教学重点:1、学会在等高线图上识别各种地形。

2、掌握地形剖面图的绘制方法。

教学难点:在等高线图上识别主要地形类型教具准备:地图册中的各种地形图、示意图。

教学过程:(导入新课)在地表,有各种各样的地形,而我们使用的地图是平面的,那么,怎样才能够在地图上表示地面的高低起伏呢?最常用的方法是用等高线来表示。

我们先来了解地面高度的测量方法。

(提出问题)世界最高峰喜马拉雅山上的珠穆朗玛峰高度8848米,而在青藏高原上测得珠穆朗玛峰高度为4000多米?同一个珠穆朗玛峰为什么会出现两个高度值?而这两个高度值又是怎么测出来的呢?(读图)(小结)地面高度有两种计算方法:海拔(绝对高度)和相对高度,它们都是指垂直距离,但起点不同。

在地图上,用海拔表示地面高度。

(板书)一、地面高度的计算方法1、海拔——地面某个地点高出海平面的垂直距离2、相对高度——某个地点高出另一地点的垂直距离(承转)地球表面有高低起伏的各种地形,请比较各种地形的特点。

(板书)二、五种基本地形及其特点地形名称高原山地丘陵盆地平原海拔高度500米以上500米以上200—500米中部低200米以下地面起伏程度小大小四周高小(转折)各种地形各具特色,如何在地图上表示它们呢?下面我们来学习等高线地形图。

(板书)三、等高线地形图(读图)等高线示意图(提问)①这是一个山体,围绕山体的线是等高线,在山体上同在一条等高线的点有什么特点?(海拔相同)。

②山体各层等高线被压入同一平面,等高线的排列有什么特点?和原来的立体图有什么对应关系?(山顶比四周高,所对应的等高线数值,中心高,周围低;坡陡的地方,等高线密集,坡缓的地方,等高线稀疏。

初中地图读图方法教案教学目标:1. 让学生掌握地图的基本要素,如比例尺、坐标轴、图例等。

2. 培养学生阅读地图的能力,包括地形图、气候图、交通图等。

3. 引导学生运用地图解决实际问题,提高学生的地理素养。

教学重点:1. 地图的基本要素及其作用。

2. 不同类型地图的阅读方法。

3. 运用地图解决实际问题的能力。

教学准备:1. 准备各种类型的地图,如地形图、气候图、交通图等。

2. 准备地图读图指导资料。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 向学生介绍地图的重要性,引导学生认识到地图在地理学习中的作用。

2. 提问:你们在日常生活中是否曾使用过地图?地图有哪些类型?二、讲解地图的基本要素(10分钟)1. 讲解比例尺:介绍比例尺的概念、表示方法,如1:1000000,1cm代表100km等。

2. 讲解坐标轴:介绍经纬度、坐标轴的表示方法,如纬线、经线等。

3. 讲解图例:介绍图例的作用,如何通过图例识别地图上的地理事物。

三、阅读不同类型的地图(15分钟)1. 地形图:引导学生观察地形图,了解地形的高低起伏、山脉、河流等。

2. 气候图:引导学生观察气候图,了解气候分布、气温、降水等。

3. 交通图:引导学生观察交通图,了解交通线路、交通枢纽等。

四、实践与应用(10分钟)1. 让学生分组,每组选择一张地图,尝试解决一个问题。

如:根据地形图,找出某座山脉的位置;根据气候图,了解某地区的气候特点等。

2. 各组汇报成果,教师点评并指导。

五、总结与反思(5分钟)1. 让学生总结本节课所学的内容,加深对地图读图方法的理解。

2. 提问:你们认为地图在读图过程中有哪些作用?如何更好地运用地图?教学延伸:1. 课后让学生收集不同类型的地图,尝试独立阅读并解决实际问题。

2. 开展地图知识竞赛,激发学生对地图的兴趣。

教学反思:本节课通过讲解地图的基本要素、阅读不同类型的地图、实践与应用等环节,让学生掌握了地图读图方法。

在教学过程中,要注意关注学生的学习情况,针对不同学生的需求进行指导,提高学生的地理素养。

本次课是你在学习了地图的基本要素基础之上,来学习海拔、相对高度以及等高线的知识,学习不同地形的等高线示意图以及五种基本的地质类型,为下一张的学习做准备,因此,这节的知识非常的重要。

【学情分析】

学生有了第一次课地图的基本要素的基础,对本次课的学习有一定的帮助,但是学生刚进校不久,基础知识薄弱,逻辑思维不强,学习有一定的困难。

【教学目标】

1.初步学会在地形图上判读地势高低起伏情况,能运用等高线地形图计算海拔和相对高度。

2.能够识别等高线地形图上的山峰、山脊、山谷等地形部位。

3.在地形图上识别五种主要的地形类型。

【教学方法】

讲解法、举例法、对比法

【教学重点难点】

等高线地形图的地形判读

等高线模型、多媒体教具、小刀、红薯

【教学过程】

导入:地球表面有陆地,有海洋,有高山,有深谷,高低起伏差别很大,这些不同的地形对我们生产、生活有着不同的影响。

那么,如何将高低起伏的地表特征比较准确、形象地在平面的地图上反映出来呢?

学生回答教师讲解,我们要通过地形图来反映这些内容。

过渡:珠穆朗玛峰海拔8844.43米,可是生活在青藏高原上的人们看它只不过4000多米高,这是为什么?

(因为观测的基准面不同,测得的高度就不同)

板书:一、海拔和相对高度

多媒体演示:课本P24图2.10“海拔和相对高度示意”

导读:看图,以海平面为基准面,张镇的高度为304米,凌云山的高度824米,以张镇为基准面则凌云山高度只有520米,824米为甲点的绝对高度,也叫海拔;520米为张镇与凌云山之间的相对高度。

板书:海拔(绝对高度):某个地点高出海平面的垂直距离

相对高度:某个地点高出另一个地点的垂直距离

讲解:在地图上,必须用海拔表示地面高度,单位用米。

讲解:地形就是地球表面各种各样的形态。

在我们的地球上常见的地形类型有:平原、山地、丘陵、高原和盆地。

板书:相对高度:一个地点高处另一个地点的垂直距离

海拔:一个地方高出海平面的垂直距离

丘陵:海拔不超过500M,相对高度较小,坡度和缓

山地:海拔一般在500M以上,坡度较陡,沟谷较深

平原:海拔一般200M以下,平坦开阔

高原:海拔一般在500M以上,地面起伏和缓

盆地:中间高,四周低

讲解:地面经过地形测量,测出各个地点的海拔,把它们注在图上,然后把海拔相同的各点连成线,这就是等高线。

活动:观察制作等高线地形图

教师把准备好的大红薯用小刀横切,并在黑板上把每一个横切面花下来,让学生了解和认识等高线的制作过程和画法。

板书:二、等高线地形图

补充:强调一下,必须把海拔相同的点连接起来,最好用平滑的曲线来连接。

每条等高线都有相应的海拔数值,这样,在等高线地形图上我们就可以看出地面的高低情况。

看图:“坡度陡缓与等高线疏密的关系”。

提问:坡度陡的地方与坡度缓的地方,等高线的状况有什么不同?

板书:坡度陡缓:等高线密集──坡度陡

等高线稀疏──坡度缓

过渡:同理,在地图上把海洋中深度相同的各点连接成线,叫做等深线,从等深线上所标注的深度上可以看出海洋的深浅。

提问:我们已经知道等高线和等深线,那么由于地表的形态是各有不同,有山脊,山谷,鞍部,陡崖等,不同的地形,等高线表现也不一样。

多媒体演示:《不同的地形等高线表示图》

借助课件,并做一定的讲解。

板书:不同地形的等高线表示:

山脊:中部高,两边低,等高线向地处突出

山谷:两边高,中间低,等高线向高处突出

鞍部:两个山峰之间的低地部分

陡崖:等高线重叠在一起

陡坡:等高线密集,缓坡:等高线稀疏

读课本P26第“分层设色地形示意图”,提问:比较一下这幅地图与我们所讲的等高线地形图有什么不同?

讲解:这幅地图有等高线,但没有海拔高度的注记,它是用不同颜色来反映地势高低的,这种地图叫做分层设色地形图。

分层设色地形图立体感强,可以一目了然地看到地面的高低形态和海底的起伏状况。

看图:课本“分层设色地形图”,讲解:陆地部分,海拔多少?用什么颜色?表示什么地形?

200m以下用绿色,表示平原

200 ~500用浅绿色,表示盆地

500~1000用浅黄色,表示丘陵

2000~3000用深黄色,表示高原

3000~5000用棕黄色,表示山地

【总结】

本课讲述了等高线地形图的知识,重点是等高线地形图的辨认,我们要熟练的在图上找出山顶、山脊等地形,并学会基本的运用。

【随堂练习】

1、地面某个地点高出海平面的距离,称

为,单位是。

2、把高度相同的点连接成线,就是。

3、在等高线地图上,等高线密集,表示;等高线稀疏,表示。

4、世界最高峰-珠穆朗玛峰的海拔为8844 米,世界陆地最低点-死海湖面约低于海平面400米,两地的相对高度约是()

A.8444米

B.9244米

C.8044米

D.8844米

5 、下列说法正确的是( )

A.任何地点的相对高度总是低于绝对高度

B.以海平面为起点的高度即海拔

C.地图上用等高线表示地面高低起伏

D.同一条等高线上的海拔不一定相等

【反思】

本次次采用了多媒体教学与一般课堂教学相结合的办法,教学效果较为理想,多数学生能够完成,用红薯演示等高线的画法的时候激发了学生兴趣,通过多媒体的演示,较好的解决了本次课的重难点,学生兴趣被激发以后,随堂练习的时候主动回答问题的学生更多了,课堂更加活跃了起来,融洽了师生关系。

但是这节课我忽略了等高距的讲解,下次课补充再讲一下。