20.2数据的波动程度教案

- 格式:doc

- 大小:125.00 KB

- 文档页数:4

20.2数据的波动程度一、教学目标1.了解方差的意义;能够利用方差解决实际问题;2.通过对实际问题情境的探究,形成方差的概念,感知其代表数据的意义;3.以积极情感态度投入到探究问题的过程中去,学会从不同的角度看问题和处理问题。

二、课时安排1课时三、教学重点理解方差意义。

四、教学难点准确的利用方差解决实际选择问题。

五、教学过程(一)新课导入【过渡】本章的第一节内容呢,我们主要学习了数据的集中趋势,包括用平均数、中位数以及众数去代表一组数据的趋势,相信大家都已经掌握了如何正确选择。

现在,我有一个新的问题想要问一下大家。

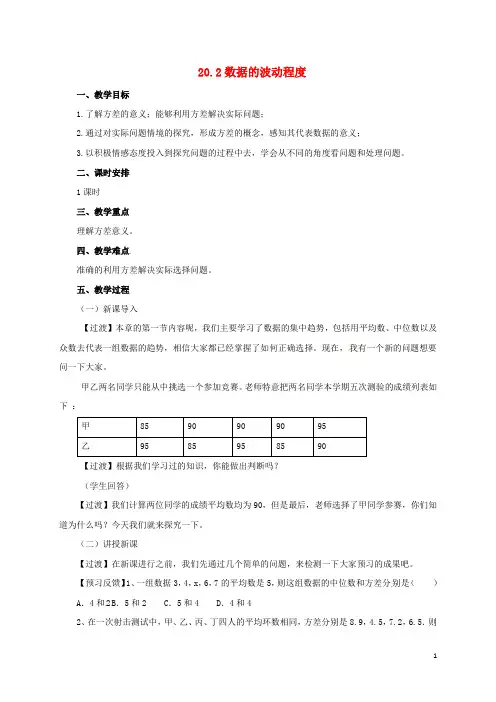

甲乙两名同学只能从中挑选一个参加竞赛。

老师特意把两名同学本学期五次测验的成绩列表如下:【过渡】根据我们学习过的知识,你能做出判断吗?(学生回答)【过渡】我们计算两位同学的成绩平均数均为90,但是最后,老师选择了甲同学参赛,你们知道为什么吗?今天我们就来探究一下。

(二)讲授新课【过渡】在新课进行之前,我们先通过几个简单的问题,来检测一下大家预习的成果吧。

【预习反馈】1、一组数据3,4,x,6,7的平均数是5,则这组数据的中位数和方差分别是()A.4和2 B.5和2 C.5和4 D.4和42、在一次射击测试中,甲、乙、丙、丁四人的平均环数相同,方差分别是8.9,4.5,7.2,6.5.则这4人中成绩最稳定的是()A.甲B.乙C.丙D.丁3、有一组数据如下:3,5,4,6,7,那么这组数据的方差是()A.10 B.C.2 D.【过渡】这几个题呢,既包括了方差的计算,也包括了方差的意义,大家都能回答正确,说明大家都有认真预习,现在我们就更进一步的区理解方差吧。

1.方差【过渡】要想解决刚刚我们的导入中如何选择的问题,我们先来看一下课本上的问题。

大家动手计算一下平均数。

【过渡】跟刚刚一样,我们计算出了两种玉米种子的平均产量,发现这两个平均数是相近的,这就说明两种玉米的差量相差不大,也可以估计出这个地区种植这两种玉米,平均产量不会相差太大。

人教版数学八年级下册20.2《数据的波动程度》说课稿一. 教材分析人教版数学八年级下册20.2《数据的波动程度》是学生在学习了数据的收集、整理、描述后,进一步探究数据波动程度的一节内容。

本节内容主要让学生了解方差、标准差的概念,并学会计算数据的方差和标准差,从而能更好地了解数据的波动情况。

教材通过实例引入方差的概念,让学生感受方差在实际生活中的应用,培养学生的应用意识。

同时,通过探究方差的计算方法,培养学生的动手操作能力和小组合作能力。

二. 学情分析学生在学习本节内容时,已经具备了数据的收集、整理、描述的基本能力,对于数据的波动情况有一定的了解。

但是,对于方差、标准差的概念和计算方法可能较为陌生。

因此,在教学过程中,需要教师通过生动有趣的实例和具体的教学活动,帮助学生理解和掌握方差、标准差的概念和计算方法。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解方差、标准差的概念,学会计算数据的方差和标准差。

2.过程与方法:通过实例引入方差的概念,培养学生的应用意识;通过探究方差的计算方法,培养学生的动手操作能力和小组合作能力。

3.情感态度与价值观:感受数学与生活的密切联系,增强学生对数学的兴趣。

四. 说教学重难点1.重点:方差、标准差的概念和计算方法。

2.难点:方差、标准差在实际生活中的应用。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用情境教学法、启发式教学法、小组合作教学法。

2.教学手段:利用多媒体课件、实物模型、教学卡片等辅助教学。

六. 说教学过程1.导入:通过一个具体的事例,让学生观察数据的波动情况,引发学生对数据波动程度的关注,从而引出本节课的主题。

2.新课导入:介绍方差的概念,让学生理解方差的意义。

通过实例演示,让学生感受方差在实际生活中的应用。

3.教学活动:让学生分组讨论,探究方差的计算方法。

教师巡回指导,帮助学生解决问题。

4.总结提升:引导学生总结方差、标准差的概念和计算方法,让学生体会数学与生活的联系。

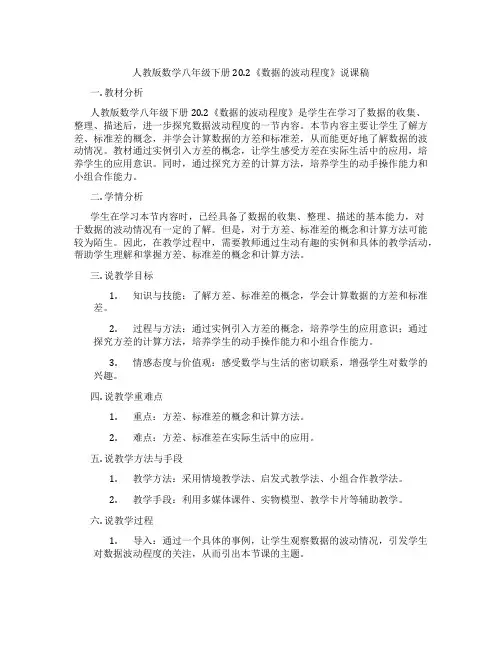

20.2数据的波动程度教学目标1.了解方差的定义和计算公式.2.理解方差概念的产生和形成过程.3.会用方差比较两组数据的波动大小.重点难点重点方差产生的必要性和应用方差公式解决实际问题.难点理解方差的概念并会运用方差的公式解决实际问题.教学设计一、情境导入1.请同学们看下面的问题:(幻灯片出示)农科院计划为某地选择合适的甜玉米种子.选择种子时,甜玉米的产量和产量的稳定性是农科院所关心的问题.为了解甲、乙两种甜玉米种子的相关情况,农科院各用10块自然条件相同的试验田进行试验,得到各试验田每公顷的产量(单位:t)如下表所示.上面两组数据的平均数分别是x甲≈7.54,x乙≈7.52,说明在试验田中,甲、乙两种甜玉米的平均产量相差不大.由此可以估计出这个地区种植这两种甜玉米,它们的平均产量相差不大.为了直观地看出甲、乙两种甜玉米产量的分布情况,我们把这两组数据画成下面的图1和图2.师:比较上面的两幅图可以看出,甲种甜玉米在各试验田的产量波动较大,乙种甜玉米在各试验田的产量较集中地分布在平均量附近,从图中看出的结果能否用一个量来刻画呢?这就是我们本节课所要学习的内容——方差.教师说明:从上面看到,对于一组数据,除需要了解它们的平均水平外,还常常需要了解它们的波动大小(即偏离平均数的大小).2.方差的概念教师讲解:为了描述一组数据的波动大小,可以采用不止一种办法,例如,可以先求得各个数据与这组数据的平均数的差的绝对值,再取其平均数,用这个平均数来衡量这组数据的波动大小,通常,采用的是下面的做法:设在一组数据中,各数据与它们的平均数的差的平方的和的平均数是s2,那么我们用s2=1n[(x1-x)2+(x2-x)2+…+(xn-x)2]来衡量这组数据的波动大小,并把它叫做这组数据的方差.一组数据的方差越大,说明这组数据的波动越大;数据的方差越小,说明这组数据的波动越小,教师要剖析公式中每一个元素的意义,以便学生理解和掌握.在学生理解了方差的概念之后,再回到了引例中,通过计算甲、乙两种甜玉米的方差,根据理论说明哪种甜玉米的产量更好.教师示范:两组数据的方差分别是s甲2=(7.65-7.54)2+(7.50-7.54)2+…+(7.41-7.54)210≈0.01,s乙2=(7.55-7.52)2+(7.56-7.52)2+…+(7.49-7.52)210≈0.002.显然s甲2>s乙2,即甲种甜玉米的波动较大,这与我们从图1和图2看到的结果一致.由此可知,在试验田中,乙种甜玉米的产量比较稳定.正如用样本的平均数估计总体的平均数一样,也可以用样本的方差来估计总体的方差.因此可以推测,在这个地区种植乙种甜玉米的产量比甲种的稳定.综合考虑甲、乙两个品种的平均产量和产量的稳定性,可以推测这个地区比较适合种植乙种甜玉米.这样做使学生深刻地体会到数学来源于实践,又反过来作用于实践,不仅使学生对学习数学产生浓厚的兴趣,而且培养了学生应用数学的意识.二、例题讲解【例1】教材第125页例1【例2】教材第127页例2【例3】(幻灯片出示)已知两组数据:甲:9.9 10.3 9.8 10.1 10.4 10 9.8 9.7乙:10.2 10 9.5 10.3 10.5 9.6 9.8 10.1分别计算这两组数据的方差.让学生自己动手计算,求平均数时激发学生用简化公式计算,找一名学生到黑板计算.解:根据公式可得x甲=10+18(-0.1+0.3-0.2+0.1+0.4+0-0.2-0.3)=10+18×0=10x乙=10+18(0.2+0-0.5+0.3+0.5-0.4-0.2+0.1)=10+18×0=10s甲2=18[(9.9-10)2+(10.3-10)2+…+(9.7-10)2]=18(0.01+0.09+…+0.09)=18×0.44=0.055s乙2=18[(10.2-10)2+(10-10)2+…+(10.1-10)2]=18(0.04+0+…+0.01)=18×0.84=0.105从s甲2<s乙2知道,乙组数据比甲组数据波动大.三、巩固练习1.已知一组数据为2,0,-1,3,-4,则这组数据的方差为________.【答案】62.甲、乙两名学生在相同的条件下各射靶10次,命中的环数如下:甲:7,8,6,8,6,5,9,10,7,4乙:9,5,7,8,7,6,8,6,7,7经过计算,两人射击环数的平均数相同,但s甲2________s乙2,所以确定________去参加比赛.【答案】>乙四、课堂小结1.知识小结:通过这节课的学习,我们知道了对于一组数据,有时只知道它的平均数还不够,还需要知道它的波动大小,而描述一组数据的波动大小的量不止一种,最常用的是方差.2.方法小结:求一组数据方差的方法:先求平均数,再利用平均数求方差.教学反思本次教学在解决引例问题时,通过对数据的分析,发现以前学过的统计知识不能解决新问题,引出矛盾,这里设计了小组讨论的环节,让学生在交流中得到启发,进而使学生的思维发生碰撞,产生创新的火花,真正体现“不同的人,在数学上得到不同的发展”.。

人教版八年级下册20.2数据的波动程度教学设计一、教学背景八年级下册数学第二十章主要内容包括数据的收集、整理和分析。

其中,20.2数据的波动程度是该章节的重点内容之一,涉及到方差和标准差等概念。

本教学设计针对该知识点展开。

二、教学目标1.了解方差和标准差的概念。

2.能够计算数据的方差和标准差。

3.能够分析数据的波动程度,对比不同数据集的波动程度。

三、教学内容1.方差和标准差的概念讲解。

2.通过实例计算数据的方差和标准差。

3.利用收集到的数据计算并分析波动程度。

4.分析不同数据集的波动程度,进行对比和讨论。

四、教学方法和过程1.导入新知,激发学生兴趣。

先通过一些具体的例子来讲解方差和标准差的概念,用生动的语言和形象的图表解释,让学生理解波动程度的含义。

2.知识点的讲解。

简洁明了地讲解方差和标准差的计算公式,讲解时既可以采用学生易于理解的语言,也可以采用公式来逐步分析。

3.练习环节。

利用教材中提供的数据和其它实际数据集来计算方差和标准差。

并用计算结果分析数据的波动程度,可以采用理论分析结合实例讲解的方式进行。

4.拓展分析。

利用多种数据集进行分析比较,以更加深刻地理解波动程度这一统计指标。

五、教学资源和评估1.教学资源包括:教学课件、教材、白板、笔等。

2.评估方法包括:课堂作业、小组讨论、期末考试等。

课堂作业主要以计算方差和标准差以及分析数据波动程度为主,小组讨论则主要讨论不同数据集的波动程度比较与分析,旨在激发学生的合作思维和探究能力。

六、教学反思1.在教学过程中,要注意教学方法的多元化。

简单的讲练结合难免会产生学生的疲劳感,应该多尝试互动式教学、案例分析式教学等方式。

2.在知识点的讲解环节,应该注意语言的简洁明了。

当学生不能理解教师所讲的语言时,应该通过实例和案例加深学生的理解印象。

3.在评估环节中,应该考虑更多的实际应用问题。

这类问题可以让学生感受到所学知识在实际问题中的运用价值,同时也可以让学生发扬自主思考和探究的能力。

《数据的波动程度》教学设计方案(第一课时)一、教学目标本节课的教学目标是让学生掌握数据的波动程度的基本概念,包括平均数、方差和标准差等统计量。

通过学习,学生能够理解这些统计量在描述数据分布和变化规律中的作用,并能够运用这些概念解决实际问题。

同时,培养学生分析数据、处理数据的能力,提高学生的数学素养。

二、教学重难点本课的教学重点是让学生理解方差和标准差的概念及其计算方法,并能够正确运用这些概念描述数据的波动程度。

教学难点在于如何引导学生理解方差和标准差的实际意义,以及如何将理论知识与实际问题相结合。

三、教学准备为确保本课教学的顺利进行,教师需要准备相关的教材、教案、多媒体课件等教学资料。

同时,为帮助学生更好地理解概念,准备一些实际数据案例或模拟数据,以便学生进行实践操作和练习。

此外,还需准备一些评估工具,如小测验、作业等,以检验学生的学习效果。

在接下来的实践操作和练习中,应鼓励学生将理论知识与实际操作相结合,以加深对知识的理解和掌握。

对于不同学科的学习,可以根据学科特点设计具体的实践操作和练习活动。

例如,在科学实验中,学生可以进行实验操作以验证理论知识;在数学学习中,可以通过解决实际问题来锻炼学生的计算能力和逻辑思维能力。

同时,准备评估工具是检验学生学习效果的重要环节。

小测验和作业的目的是检查学生在课堂学习中的理解程度和应用能力。

设计小测验时,应注意其针对性和实效性,使其能准确地反映出学生对知识的掌握程度。

而作业的设计则要注重实际性和创新性,鼓励学生运用所学知识解决实际问题。

通过实践操作和练习,以及有效的评估工具,学生不仅可以巩固所学知识,还能提高自己的实际操作能力和解决问题的能力,为将来的学习和工作打下坚实的基础。

四、教学过程:一、导入与热身本节课我们将开启一段有关“数据的波动程度”的数学之旅。

首先,我们会从大家熟悉的生活场景入手,让大家初步感受到“波动”这个概念的重要性。

比如,老师可以先引用一段股票走势图的分析,展示不同日期的股票价格波动情况,并询问学生:“你们觉得这些价格波动大还是小?为什么会有这样的波动?”通过这样的情境引入,激发学生的好奇心和探究欲望。

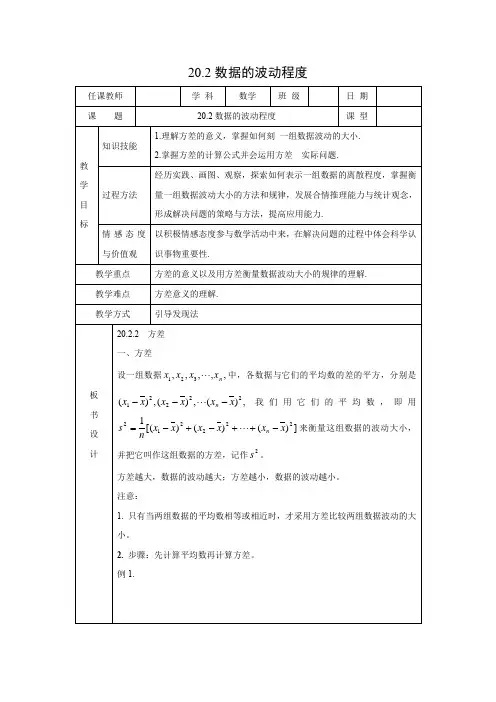

20.2数据的波动程度

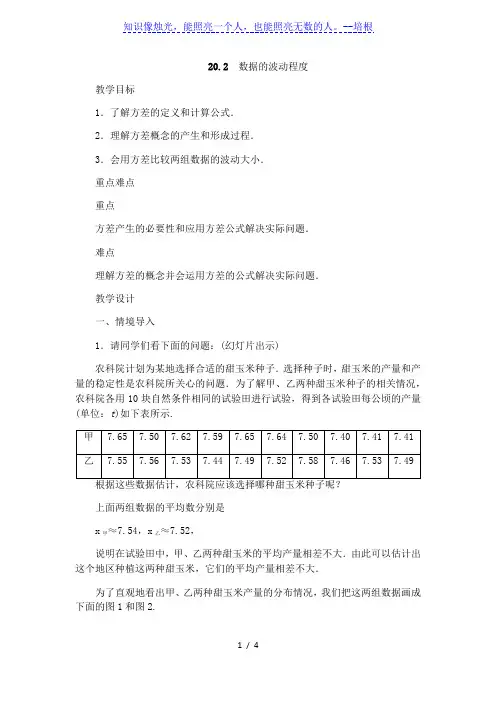

设一组数据,,,,,321n x x x x 中,各数据与它们的平均数的差的平方,分别是,)(,)(,)(2

2

22

1x x x x x x n --- 我们用它们的平均数,即用])()()[(1

222212x x x x x x n

s n -++-+-=

来衡量这组数据的波动大小,并把它叫作这组数据的方差,记作2s 。

方差越大,数据的波动越大;方差越小,数据的波动越小。

注意:

1. 只有当两组数据的平均数相等或相近时,才采用方差比较两组数据波动的大小。

2. 步骤:先计算平均数再计算方差。

活动

3.应用新知: 例1.

为了从甲乙两人中选拔一人参加初中物理实验操作能力竞赛,每个月对他们的实验水平进行一次测验,如图给出了两个人赛前的5次测验成绩.

(1)分别求出甲乙两名学生5次测验成绩的平均数和方差。

(2)如果你是他们的辅导老师,应该选派哪位学生参加这次竞赛,请你结合图形简要说明理由.

如图所示,公园里有两条石阶路,哪条石阶路走起来更舒服?为什么?(图中数字表示每一级的高度,单位:厘米)。

人教版数学八年级下册20.2《数据的波动程度》教案4一. 教材分析《数据的波动程度》是人教版数学八年级下册第20.2节的内容,主要介绍了方差、标准差的概念及其计算方法,目的是让学生理解数据的波动程度,并掌握用方差、标准差来衡量数据的稳定性。

本节内容是在学生已经掌握了数据的收集、整理、描述的基础上进行的,为后续学习概率和统计奠定了基础。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的数学基础,对于数据的收集、整理和描述有一定的了解。

但是,对于方差、标准差的概念及其计算方法可能较为陌生,需要通过实例来引导学生理解和掌握。

此外,学生可能对于抽象的概念理解存在困难,需要教师通过具体的数据和实例来帮助学生理解。

三. 教学目标1.了解方差、标准差的概念,理解它们的意义。

2.学会计算方差、标准差。

3.能够运用方差、标准差来衡量数据的波动程度,判断数据的稳定性。

四. 教学重难点1.重点:方差、标准差的概念及其计算方法。

2.难点:对于方差、标准差的理解和运用。

五. 教学方法采用讲授法、案例教学法、小组合作法等多种教学方法,引导学生通过观察、思考、讨论、操作等活动,理解和掌握方差、标准差的概念及其计算方法,提高学生的数学思维能力和实践能力。

六. 教学准备1.准备相关的数据资料。

2.准备多媒体教学设备。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过提问方式引导学生回顾数据的收集、整理、描述的过程,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(15分钟)展示一组数据,引导学生观察数据的波动情况。

然后,介绍方差、标准差的概念,并通过计算实例让学生感受方差、标准差在衡量数据波动程度方面的作用。

3.操练(15分钟)让学生分组进行练习,计算给定数据的方差、标准差。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(10分钟)通过填空、选择题等形式,让学生巩固方差、标准差的概念和计算方法。

5.拓展(10分钟)引导学生思考:如何运用方差、标准差来判断数据的稳定性?举例说明。

教学准备1. 教学目标1、知识与技能:理解方差的概念和意义,学会方差的计算公式和具体应用进一步了解方差的求法。

用方差对实际问题做出判断2、过程与方法:根据描述一组数据离散程度的统计量:方差的大小对实际问题作出解释,培养学生解决问题能力。

3、情感态度与价值观:体会数形结合思想,并利用它解决问题,提高学生数学统计的素养,用数学的眼光看世界.2. 教学重点/难点教学重点方差的概念。

方差的意义.从方差的计算结果对实际作出解释和决策。

教学难点方差的公式和应用.根据方差的计算结果对实际作出解释和决策。

3. 教学用具白板,课件、直尺图标4. 标签教学过程一、提出问题,创设情境农科院的烦恼农科院计划为某地选择合适的甜玉米种子,选择种子时,甜玉米的产量和产量的稳定性是农科院所关心的问题。

为了解甲、乙两种甜玉米的种子的相关情况,农科院各用10块自然条件相同的试验田进行试验,得到各试验田每公顷的产量(单位:t)如表下表所示。

(1)请分别计算两种甜玉米种子的每公顷的平均产量;(2)请根据两种甜玉米种子的每公顷的平均产量画出折线统计图;(3)现要挑哪种甜玉米种子比较合适,你认为该怎样挑比较适宜为什么(1)解说明甲乙两种甜玉米的平均产量相差不大(2)由上图你有什么发现:甲玉米的产量波动较大,乙玉米产量波动较小,乙玉米的产量集中分布在平均产量附近。

从图中看出的结果能否用一个量来刻画呢二、导入新课(1)、方差的概念:设一组数据中,各数据与它们的平均数的差的平方分别是,那么我们用它们的平均数,即归纳:(1)数据的方差都是非负数。

(2)当且仅当每个数据都相等时,方差为零,反过来,若下面我们利用方差来分析甲、乙两种甜玉米的波动程序。

两组数据的方差分别是:即甲种甜玉米的波动较大,这与我们从图和图看动的结果一致。

1、方差的意义:用各数据与平均数偏差平方的平均数来衡量数据的稳定性----就是方差根据讨论下列问题:(1)数据比较分散(即数据在平均数附近波动较大)时,方差值怎样(2)数据比较集中(即数据在平均数附近波动较小)时,方差值怎样(3)方差的大小与数据的波动性大小有怎样的关系学生小组讨论、归纳:(1)方差用来衡量一批数据的波动大小(即这批数据偏离平均数的大小).(2)方差越大,说明数据的波动越大,越不稳定;方差越小,说明数据的波动越小,越稳定。

人教初中数学八年级下册20-2数据的波动程度教学设计一. 教材分析《人教初中数学八年级下册》第20-2节主要介绍了数据的波动程度,包括极差、方差和标准差的概念及其计算方法。

这部分内容是学生对数据处理和分析能力的进一步提高,是学习统计学的基础知识。

通过本节内容的学习,学生能够理解数据的波动程度的概念,掌握计算方法,并能够运用到实际问题中。

二. 学情分析学生在学习本节内容前,已经学习了数据的收集、整理和描述,对数据处理有一定的基础。

但是,对于数据的波动程度的概念和计算方法可能较为陌生,需要通过实例和练习来进一步理解和掌握。

三. 教学目标1.了解极差、方差和标准差的概念及其计算方法。

2.能够运用这些概念和计算方法对实际问题进行分析和处理。

3.培养学生的数据处理和分析能力,提高学生的数学素养。

四. 教学重难点1.重点:极差、方差和标准差的概念及其计算方法。

2.难点:对实际问题进行数据波动程度的分析和处理。

五. 教学方法采用问题驱动的教学方法,通过实例和练习引导学生理解和掌握数据的波动程度的概念和计算方法,培养学生的数据处理和分析能力。

六. 教学准备1.准备相关的实例和练习题,以便进行课堂讲解和练习。

2.准备PPT或黑板,用于展示和讲解实例和练习题。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个实际问题引入本节课的主题,例如:“某班学生的身高数据如下:160cm, 162cm, 158cm, 165cm, 163cm, 161cm, 159cm, 164cm, 166cm, 160cm。

请计算该班学生的身高的波动程度。

”2.呈现(10分钟)讲解极差、方差和标准差的概念及其计算方法,并通过PPT或黑板展示实例和练习题。

3.操练(10分钟)让学生进行练习,运用所学的概念和计算方法计算给定数据的波动程度。

教师巡回指导,解答学生的问题。

4.巩固(10分钟)讲解练习题的答案,并解释其中的思路和方法。

通过PPT或黑板展示其他相关的实例和练习题,让学生进行巩固练习。

20.2 数据的波动程度(第1课时)一、教材分析本节课是在学生学习了平均数、中位数、众数这类刻画数据集中趋势的量后,学习刻画数据波动(离散)程度的量,即方差。

当两组数据的平均数相等或相近时,为了更好地作出选择,经常要去了解一组数据的波动程度,可以画图的方法来反映这种波动大小,可是当波动大小区别不大时,仅用画图的方法会不够准确,这就需要一个新的量来刻画,自然引入方差。

方差是刻画一组数据波动大小的统计量,方差与生产及日常生活中的实际问题紧密联系,对学生统计观念的形成有着举足轻重的作用。

二、教学目标:1、知识与技能:1)理解方差的概念和意义,学会方差的计算公式和具体应用。

2)了解方差的求法。

用方差对实际问题作出判断。

2、过程与方法:1)经历对数据的处理的过程,发展学生初步的统计意识和数据的处理能力。

2)通过方差的大小,解决生活中的问题,培养学生解决问题的能力。

3、情感、态度与价值观:通过解决现实情境中的问题,提高学生数学统计的素养,用数学的眼光看世界。

三、教学重点难点:重点:1、方差的概念和意义。

2、从方差的计算结果对实际问题作出解释和决策。

难点:理解方差的意义。

四、教法与学法分析:教法:情境教学法、讨论法、练习法。

学法:自主学习法、合作学习法。

五、教学准备教师准备:多媒体、课件、直尺、三角板、计算器。

学生准备:练习本、三角板、直尺、计算器。

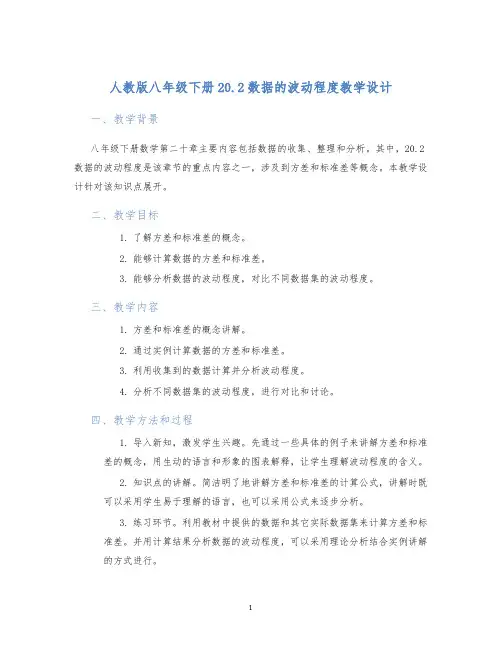

六、教学过程设计活动1:创设情境,以趣激情要从甲、乙两名同学中选出一名代表班级参加射击比赛,两人最近7次射击训练成绩如下表所示:序号一二三四五六七78869810甲命中的环数(环)5106781010乙命中的环数(环)(1)请你计算这两组数据的平均数;(2)根据这些数据统计,你认为最佳的人选是谁?师生行为:先上学生独立思考3—4分钟,然后让学生在各自的小组中讨论、解释、交流自己的发现。

教师可以参与到某个或几个小组中倾听。

主要引导学生思考:你认为需要选择什么样的统计量加以比较呢?针对这个问题进行讨论、解释、交流,动手操作(计算平均数、中位数、众数)。

课题20.2 数据的波动程度上课教师上课时间教学目标1.理解方差的概念及其统计学意义2.会计算一组数据的方差.3.能够运用方差判断数据的波动程度,并解决简单的实际问题.教学重点会计算一组数据的方差.教学难点能够运用方差判断数据的波动程度,并解决简单的实际问题.教学过程环节教师活动学生活动设计意图课前预习1.布置学生的课前预习任务;2.进行预习方法指导;3.对学生预习任务进行检查与评定。

1.认真阅读教材第124-126内容,用铅笔勾画重点概念;2.完成《练习册》第106-108页例1、例2、例3;提升学生自主学习能力。

自主学习理解新知一、师生互动、引问激思例1某班组织了“我和我的祖国”演讲比赛,甲乙两队各有5人参加比赛,得分如下:(10分制)(1)甲队成绩的众数是分,乙队成绩的的中位数是分(2)计算乙队成绩的平均数和方差;(3)已知甲队成绩的方差是1.6,则成绩较为整齐的是哪个队?请根据甲队、乙队的方差比较得出结论。

例2某校要从甲乙两名跳高运动员中挑选一人参加一项比赛,在最近的8次选拔赛中,他们的成绩(单位:m)如下:(1)他们的平均成绩分别是多少?(2)谁的成绩更稳定?请说明理由.(3)经预测,成绩为1.65m就很可能获得冠军,该校为了获取跳高比赛冠军,可能选哪位运动员参赛?若预测成绩为1.70m方可获得冠军呢?请说明理由.例3现有甲、乙两家农副产品加工厂到快餐公司推舒鸡腿,两家加工厂鸡腿的价格相同,一、进入情境、领会所学(理解教材,领悟新知)1.分小组分享例1解答;2.在课本上用红色笔勾画标记解决问题的过程,体会如何求方差的一般过程,运用方差判断数据的波动程度,并解决简单的实际问题.;1.分小组展示例2解答;2.说出利用方差比较数据稳定性的判断方法;3.勾画课本上相应的重点语句;4.范书写例题解答格式。

课堂前阶段通过师生互动,学生温故知新,初步领会数据波动与实际问题的关系,初步掌握方差计算。

类比例1,修订不规范解答,为后续变式练习作铺垫。

人教版数学八年级下册20.2《数据的波动程度》教学设计1一. 教材分析人教版数学八年级下册20.2《数据的波动程度》是统计学的一个基本概念,主要让学生了解方差、标准差的概念,以及它们在描述数据波动程度方面的作用。

本节内容是在学生已经掌握了平均数、中位数、众数等描述数据集中趋势的统计量的基础上进行学习的,进一步丰富了学生对于数据描述的理解。

二. 学情分析学生在学习本节内容前,已经掌握了描述数据集中趋势的统计量,对于新的知识点有较强的接受能力。

然而,方差和标准差的概念较为抽象,学生可能难以理解。

因此,在教学过程中,需要教师通过具体例子,引导学生理解方差和标准差的概念,并能够运用它们来描述数据的波动程度。

三. 教学目标1.了解方差、标准差的概念,理解它们在描述数据波动程度方面的作用。

2.能够计算简单数据的方差和标准差。

3.能够运用方差和标准差来分析数据的波动程度,提高数据分析的能力。

四. 教学重难点1.重点:方差、标准差的概念及其计算方法。

2.难点:方差、标准差在实际问题中的应用。

五. 教学方法1.采用实例引入法,通过具体例子引导学生理解方差、标准差的概念。

2.采用讲解法,讲解方差、标准差的计算方法。

3.采用练习法,让学生通过练习来巩固所学知识。

4.采用小组讨论法,让学生在小组内讨论方差、标准差在实际问题中的应用。

六. 教学准备1.准备相关实例,用于引入方差、标准差的概念。

2.准备PPT,用于讲解方差、标准差的计算方法。

3.准备练习题,用于巩固所学知识。

4.准备小组讨论题,用于引导学生讨论方差、标准差在实际问题中的应用。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过一个具体实例,引入方差、标准差的概念。

例如,比较两组学生的身高数据,让学生观察到数据的波动程度,从而引出方差、标准差的概念。

2.呈现(10分钟)讲解方差、标准差的计算方法,并结合PPT进行演示。

让学生明确方差、标准差的意义,以及它们在描述数据波动程度方面的作用。

人教版数学八年级下册20.2《数据的波动程度》教学设计2一. 教材分析人教版数学八年级下册20.2《数据的波动程度》是学生在学习了数据的收集、整理、描述的基础上,进一步探究数据波动程度的课程。

本节内容主要包括方差、标准差的概念及其计算方法,通过这些内容的学习,使学生能更好地理解数据的波动情况,提高数据分析的能力。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经掌握了数据的收集、整理、描述的基本方法,对数据的初步分析能力有所提高。

但是,对于方差、标准差的概念和计算方法可能较为陌生,需要通过实例和练习来进一步理解和掌握。

三. 教学目标1.了解方差、标准差的概念,理解它们在描述数据波动程度方面的作用。

2.学会计算方差、标准差的方法,能熟练运用到实际问题中。

3.提高数据分析能力,培养学生的逻辑思维能力。

四. 教学重难点1.方差、标准差的概念及其计算方法。

2.方差、标准差在实际问题中的应用。

五. 教学方法采用问题驱动法、案例教学法和小组合作学习法。

通过设置问题情境,引导学生自主探究方差、标准差的定义和计算方法;通过案例分析,使学生理解方差、标准差在实际问题中的应用;通过小组合作学习,培养学生的团队协作能力和沟通能力。

六. 教学准备1.教学课件:制作方差、标准差的概念和计算方法的课件。

2.案例材料:准备一些实际问题,用于引导学生应用方差、标准差进行分析。

3.练习题:准备一些练习题,用于巩固所学知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过提问方式引导学生回顾之前学过的数据描述方法,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(15分钟)介绍方差、标准差的概念,并通过实例讲解它们的计算方法。

3.操练(20分钟)让学生分组进行练习,运用方差、标准差分析实际问题。

教师巡回指导,解答学生疑问。

4.巩固(10分钟)总结方差、标准差的计算方法,并通过一些练习题进行巩固。

5.拓展(10分钟)引导学生思考方差、标准差在实际生活中的应用,举例说明。

6.小结(5分钟)对本节课的主要内容进行总结,强调方差、标准差在数据分析中的重要性。

20.2 数据的波动程度(第1课时)一、教学目标【知识与技能】1.经历方差的形成过程,了解方差的意义;2.掌握方差的计算方法并会初步运用方差解决实际问题.【过程与方法】1.经历画图、观察,探索如何表示一组数据的波动程度,发展合情推理能力,发展统计观念.2.通过实践观察,掌握衡量一组数据的波动程度的方法,感受数学来源于实践,又作用于实践,感知数学知识的抽象美,提高参与数学学习的积极性.【情感态度】经历探索如何表达一组数据的波动程度,增强数学应用的意识,激发学数学的热情.【教学重点】方差意义的理解及应用.【教学难点】方差意义的理解.二、教学过程1.创设情境,引入概念问题1农科院计划为某地选择合适的甜玉米种子.选择种子时,甜玉米的产量和产量的稳定性是农科院所关心的问题.为了解甲、乙两种甜玉米种子的相关情况,农科院各用10块自然条件相同的试验田进行试验,得到各试验田每公顷的产量(单位:t),如下表:根据这些数据估计,农科院应该选择哪种甜玉米种子呢?活动1:甜玉米的产量可用什么量来描述?请各小组计算后说明.活动2:如何考察一种甜玉米产量的稳定性呢?(小组讨论)设计意图:将学生分为两个小组,分别代表甲、乙两种甜玉米种子进行农科院的种子选拔。

请甲、乙两组同学提供充足的依据,说服农科院选择自己所代表的种子。

活动1温习了平均数在生活中的应用,活动2又让学生理解仅用平均数不能解决甜玉米产量的稳定性问题,它需要描述数据的波动性,让学生感受到研究数据波动性的必要性,为方差的导入作好铺垫.让每位学生参与到课堂中来,激发学生的学习兴趣.活动3:研究玉米产量的稳定性,就是了解数据的分布情况,采用什么方法可描述数据的分布情况?追问1:请设计统计图反映出甜玉米产量的分布情况.追问2:为反映波动性,应该将甜玉米各试验田的产量与什么量进行比较?设计意图:通过活动3引导学生在动手画图中集思广益,设计图表(或折线图)直观研究产量分布情况,为下一步定量的研究作好准备.追问引导学生直观的表示甜玉米的平均产量,并与各试验田的产量进行比较,初步得出结论:甲种甜玉米在各试验田的产量波动较大,而乙种甜玉米各试验田的产量较集中分布在平均产量附近,它的波动性较小,所以乙种甜玉米产量较稳定.2.合作交流,形成概念设有n个数据x1,x2,···,x n,各数据与它们的平均数的差的平方分别是(x1-x)2,(x2-x)2,(x n-x)2,我们用它们的平均数,即用s2=1[(x1-x)2+(x2-x)2+···+(x n-x)2],n来衡量这组数据的波动大小,并把它叫做这组数据的方差(variance),记作s2.设计意图:直接呈现方差公式,并进行适当的解释;除了画图直观反映数据的波动外,还能将其量化,体现定性到定量的分析过程.活动 4 分析方差公式,你发现用方差刻画一组数据的波动大小时有什么规律吗?请分别计算甲、乙两种甜玉米产量的方差进行验证.(小组合作交流)两组数据的方差分别是:22227.657.547.507.547.417.5410s 甲(-)+(-)++(-)=≈0.01,22227.557.527.567.527.497.5210s 乙(-)+(-)++(-)=≈0.002. 显然2s 甲>2s 乙,说明甲种甜玉米的波动较大,这与我们从产量分布图看到的结果一致,选乙种甜玉米更好.设计意图:在教师的引导下感受新知,通过合作交流,得出方差的规律,获取新知;再通过计算验证,初步理解新知,并渗透用样本方差估计总体方差的统计思想.3.应用概念,解决问题例1 在一次芭蕾舞比赛中,甲、乙两个芭蕾舞团都教学了舞剧《天鹅湖》,参加表演的女演员的身高(单位:cm)分别是:哪个芭蕾舞团女演员的身高更整齐?设计意图:巩固方差公式,再一次体验方差在生活中的应用,结合实例理解方差的意义,熟悉公式的计算过程为:先计算平均数,再求差,平方后再求平均,进而规范解题格式.4.练习反馈 学以致用 教科书第126页练习(1)(2).设计意图:问题(1)通过对方差的计算,体会方差是怎样刻画数据的波动程度的;问题(2)学生先从统计图中获取信息,再计算方差与统计图进行对比,理解方差的意义.(3)(2014年玉林中考题)甲、乙、丙、丁四人进行射箭测试,每人10次射箭成绩的平均数都是8.8环,方差分别是2s 甲=0.65,2s 乙=0.55,2s 丙=0.50,2s 丁=0.45,则射箭成绩最稳定的是 . 设计意图:检测学生对方差意义的理解.(4)已知x1,x2,x3的平均数x=10,方差2s 3,则2x1,2x2,2x3,的平均数为,方差为.设计意图:检测方差的计算公式.三、课堂小结,布置作业结合下列问题回顾本节课所学主要内容:(1)方差怎样计算?(2)你如何理解方差的意义?设计意图:问题(1)引导学生回顾方差的计算公式;问题(2)引导学生思考方差的统计意义.布置作业:教科书第128面复习巩固第1题.。