变换催化剂性能和控制工艺指标

- 格式:doc

- 大小:52.50 KB

- 文档页数:8

耐硫变换催化剂一、概述耐硫变换催化剂是一种用于去除燃料中硫元素的催化剂。

由于燃料中含有硫元素,其在燃烧过程中会释放出二氧化硫等有害物质,对环境和人体健康造成危害。

因此,为了保护环境和人类健康,需要使用耐硫变换催化剂来净化燃料。

二、工作原理耐硫变换催化剂的工作原理是将燃料中的硫元素转化为无害物质。

在催化剂表面上,硫元素与氢气反应生成H2S,并被进一步氧化为SO2和水蒸气。

SO2会被吸附在催化剂表面上,并与NOx等其他有害物质反应生成无害的物质。

三、分类根据不同的应用场景和工艺要求,耐硫变换催化剂可以分为不同的类型。

其中常见的包括:1. 低温SCR(Selective Catalytic Reduction)催化剂:适用于低温条件下去除NOx和SOx等有害物质。

2. 高温SCR催化剂:适用于高温条件下去除NOx和SOx等有害物质。

3. 脱硝催化剂:适用于烟气中的NOx去除,可以分为V2O5-WO3/TiO2、V2O5-MoO3/TiO2等不同类型。

4. 脱硫催化剂:适用于燃料中的硫元素去除,可以分为Co-Mo/Al2O3、Ni-Mo/Al2O3等不同类型。

四、性能指标耐硫变换催化剂的性能指标包括以下几个方面:1. 活性:即在一定条件下,催化剂对目标物质的转化效率。

活性越高,转化效率越好。

2. 选择性:即在一定条件下,催化剂对目标物质与其他物质的选择反应。

选择性越好,对有害物质的去除效果越好。

3. 稳定性:即催化剂在长期使用过程中的稳定性能。

稳定性越好,使用寿命越长。

4. 耐腐蚀性:即催化剂在高温高压等恶劣环境下的耐受能力。

耐腐蚀性越好,使用寿命越长。

五、应用领域耐硫变换催化剂广泛应用于以下领域:1. 石油化工行业:用于石油加氢、裂化等过程中的脱硫、脱氮等处理。

2. 电力行业:用于火力发电厂烟气中的NOx和SOx去除。

3. 汽车尾气净化:用于汽车尾气中的有害物质去除,如NOx、CO等。

4. 钢铁冶金行业:用于高炉煤气、焦炉煤气等废气中的脱硫、脱硝。

甲醇重整催化剂和水汽变换催化剂一、概述甲醇重整催化剂和水汽变换催化剂是化工领域中重要的催化剂之一,其在甲醇转化、氢气制备、清洁能源生产等方面发挥着重要作用。

本文将从催化剂的定义、分类、应用领域、发展趋势等方面进行综合介绍。

二、甲醇重整催化剂1. 定义甲醇重整催化剂是指在高温、高压条件下将甲醇与水蒸气催化转化为一氧化碳和氢气的催化剂,通常采用铜、锌、铬等金属氧化物作为活性组分。

2. 分类根据不同的反应机理和工艺条件,甲醇重整催化剂可分为氧气氧化重整催化剂、水蒸气重整催化剂、生物质重整催化剂等多种类型。

3. 应用领域甲醇重整催化剂广泛应用于氢气制备、甲醇汽车发动机、燃料电池等领域,是清洁能源生产的重要催化剂。

4. 发展趋势随着清洁能源技术的发展和产业需求的增加,甲醇重整催化剂的研发和应用将进一步拓展,新型高效、低成本的催化剂将成为未来的发展趋势。

三、水汽变换催化剂1. 定义水汽变换催化剂是指在一定温度和压力下,将水蒸气催化转化为氢气和氧气的催化剂,通常采用贵金属或氧化物作为活性组分。

2. 分类水汽变换催化剂可分为高温水汽变换催化剂和低温水汽变换催化剂两种,其中高温水汽变换催化剂主要用于工业氢气生产,低温水汽变换催化剂主要用于燃料电池、氢能储存等领域。

3. 应用领域水汽变换催化剂在清洁能源生产、化工工业、氢能技术等领域起着重要作用,是氢气制备和利用的重要催化剂。

4. 发展趋势随着燃料电池、氢能技术等领域的快速发展,水汽变换催化剂的需求将进一步增加,新型高效、稳定的催化剂将成为发展趋势。

四、结论甲醇重整催化剂和水汽变换催化剂是清洁能源生产、氢能技术等领域不可或缺的重要催化剂,在新型能源的发展和应用中发挥着重要作用。

随着清洁能源技术的不断进步和产业需求的增加,催化剂研发和应用将进一步加强,为推动清洁能源产业发展和应用提供重要支持。

甲醇重整催化剂和水汽变换催化剂将在未来的清洁能源领域中发挥着越来越重要的作用,加强研发和应用将成为行业发展的重要方向。

变换工段操作规程一、工艺概述经过脱硫、除尘后的水煤气中,除含有双氧水生产时所需要的氢气外,还含有26~30%的一氧化碳及其它气体。

直接分离一氧化碳是比较困难的,但在一定的温度条件下,借助低变催化剂的催化作用,可使水煤气中一氧化碳与水蒸汽发生反应,生成二氧化碳和氢气。

二、化学反应原理变换的主要反应是在一定的温度条件下,气体中的一氧化碳与水蒸汽反应生成氢气和二氧化碳,反应方程式如下:CO+H 2O (g 2+H 2+41KJ/mol这个反应的特点是:(1)反应前后体积没有变化;(2)反应前后是放热的;(3)是完全可逆的反应,当正反两个方面进行的速度相等时,反应达到平衡。

1、影响化学平衡的因素(1)温度的影响,变换反应是放热反应,温度降低、平衡向生成氢气和二氧化碳的方面移动。

(2)反应物浓度的影响,增加反应物浓度或减少生成物浓度,反应向有利于生成二氧化碳和氢气的方向进行,可采用增加蒸汽量来实现。

2、影响反应速度的因素,变换反应在有催化剂存在时,才能大大加快反应 速度,另外提高温度和增加蒸汽用量对加快变换反应的速度也有很大作用。

三、工艺流程1、水煤气气体流程:压缩机 → 冷却器 → 除油器 → 热交换器 → 电加热器 → 变换炉一 、二段 → 变换炉三段 → 热交换器 →冷却器 →气水分离器 → 精脱硫塔(A ) →精脱硫塔(B ) → PSA 提氢装置。

2、软化水流程:由电厂送的软化水 →加压水泵 →变换炉二、三段。

3、蒸汽流程:由电厂送的蒸汽 →汽水分离器 → 电加热器 →变换炉一段。

4、循环水流程:凉水泵→冷却器→热水池→热水泵→冷却塔→凉水池→凉水泵。

四、主要设备及性能1、水煤气压缩机:L—40/0.2—8型往复式压缩机,Q:40m3/min,N:280KW,压缩机的任务是把水煤气输送到后工段,并提供过程进行所必要的压力条件。

2、变换炉φ1600×7000,变换一段上层装填抗氧剂和抗毒剂,变换二、三段上层均装填耐火球,下部装填低变催化剂,是完成一氧化碳和水蒸汽反应生成二氧化碳和氢气的主要设备。

中温变换催化剂的升温还原,钝化降温原理和操作方法中变触媒是以三氧化二铁为主体的铁铬触媒,其本身是没有催化活性的,在生产时必须先将其还原成尖晶石结果的四氧化三铁,才具有很高的催化活性。

其还原方法是利用半水煤气中的CO和H2来进行的,其还原反应如下:3Fe2O3 +CO =2Fe3O4 +CO 2+Q3Fe2O3 +H2 =2Fe3O 4 +H2O +Q一,升温还原前的准备工作1,根据所用催化剂的性能,制定相应的升温还原方案,绘制升温曲线,准备好操作记录表,同时检查电炉及电器,仪表,完好正常后方可进行。

2,认真检查系统内各盲板是否拆除,系统是否吹净,试压置换合格,系统内各阀门的开关是否在正确位置。

3,触媒升温还原操作人员应有明确分工,炉温操作有技术熟练的主操作担任。

二,升温还原程序1,升温还原方法:先用被电炉加热器的高温空气进行升温,然后配入半水煤气进行还原。

整个升温还原操作分为空气升温,蒸汽置换和过CO还原三个阶段。

2,确定升温还原的流程和线路,使其畅通合理,完成升温前的所有准备工作后,便可向变换系统输送空气。

3,开启罗茨机或压缩机,以最大空气量通过升温还原系统,要求空速在200~300NM3/hm3,在保证电炉出口温度及升温速率的前提下,空速越大越好,全开放空阀,使系统压力越低越好。

4试送一组电炉,开始空气升温。

电炉出口温度及升温速率必须严格地按方案控制,温度不宜过高,升温速率不宜过快。

电炉出口温度及升温速率的控制方法是气量的变化和电炉功率的调节相配合,其操作首先保证大空速,其次是调节电炉功率。

5,尽可能地缩小触媒层的轴向温差,温差以50~80℃为妥。

120℃恒温主要是缩小触媒层轴向温差,有得于游离水缓慢地蒸发,以保证触媒的平稳温升和保护触媒的强度。

200℃恒温应将触媒层最低温度提至高于蒸汽漏点温度20℃以上,在系统压力为0.05~0.1MPa时,触媒最低温度应在120~130℃以上,为蒸汽置换作好温度上的准备。

浅谈变换催化剂和变换炉的选择摘要:变换工艺根据所选用的催化剂是否耐硫,将变换工艺分为耐硫变换和非耐硫变换工艺。

变换反应的顺利进行主要取决于两方面的因素,催化剂和变换炉。

本文通过介绍不同类型变换催化剂和变换炉的发展、应用及优缺点,为广大化工同行在变换催化剂和变换炉的选择上提供帮助。

关键词:变换工艺;变换催化剂;变换炉1变换催化剂的选择通常使用的催化剂有高温变换催化剂、低温变换催化剂和宽温耐硫变换催化剂。

1.1高温变换催化剂高温变换催化剂其活性相是由Fe2O3部分还原得到的Fe3O4。

在实际应用过程中,高温烧结导致Fe3O4表面积下降,引起活性的急剧下降,造成纯Fe3O4的活性温区很窄,耐热性很差。

因此常加入结构助剂提高其耐热性,防止烧结引起的活性下降。

由于铁铬系高温变换催化剂中铬是剧毒物质,造成在生产、使用和处理过程中对人员和环境的污染及毒害,但工业化与应用业绩较少。

高温变换催化剂的粉化是它的一个主要问题。

催化剂的更换往往不是由于活性丧失,而是由于粉化造成过大的压差。

部分催化剂的粉化,引起气流不均匀,也将导致转化率下降。

蒸汽消耗较高,有最低水气比要求,要求变换入口水气比在1.4以上,变换后的水气比应大于0.8,导致过剩蒸汽冷凝量过多、能耗增加,不宜选用。

1.2低温变换催化剂低变催化剂的最大特点就是活性温度低,在200~260℃的范围内,变换反应就能迅速进行。

低变催化剂对硫化物极为敏感,由于生成铜盐而永久性中毒。

氯或氯离子也引起永久性中毒,这是由于催化剂发生结晶而引起的。

另外,原料气中的不饱和烃可能在催化剂表面析炭或结焦。

1.3宽温耐硫变换催化剂钴钼系耐硫宽温变换催化剂具有很高的低温活性,它比铁系高温变换催化剂起活温度低100~150℃,甚至在160℃就显示出优异的活性,与铜系低温变换催化剂相当,且其耐热性能与铁铬系高温变换催化剂相当,因此具有很宽的活性温区,几乎覆盖了铁系高温变换催化剂和铜系低温变换催化剂整个活性温区。

![合成氨工艺指标[修改版]](https://uimg.taocdn.com/b99f020af61fb7360a4c6552.webp)

第一篇:合成氨工艺指标4.工艺控制指标(1)脱硫工序铁锰脱硫出口:S≤5ppm 氧化锌出口硫含量:≤0.1ppm 加氢量:2~5% 进口温度TIC-111:380±5℃氧化锌出口温度:≤360℃进脱硫系统压力:≤4.1 MPa (2)转化工序水碳比:3.2~3.5 一段炉进口压力:≤3.82 MPa 对流段出口烟压:-2000 Pa 炉膛负压:-100 Pa 工艺空气盘管温度:≤615℃原料天然气盘管NO.4:≤400℃燃料天然气预热盘管:≤200℃一段炉阻力:≤0.35 MPa 二段炉出口温度:≤997℃二段炉出口甲烷:≤0.5% 脱氧槽液位:80%以上中压汽包液位:1/3~2/3 锅炉给水O2含量:≤0.007ppm (3)变换工序高变进口温度:TIC-157 370±5℃高变出口CO:≤3 % 高变汽包蒸汽压力:≤2.5 MPa 低变出口温度:≤228℃(4)脱碳工序(碳酸钾溶液)吸收嗒入气温度:81℃±5℃吸收塔进贫液温度:70℃±5℃再生气温度:<40℃吸收塔压差:<45KPa 一段炉出口甲烷:≤12.84% 燃料气压力PI-811:≤0.35 MPa 排烟温度:≤170℃混合气盘管出口温度:≤610℃过热蒸汽盘管NO.3:≤360℃原料天然气盘管NO.7:≤295℃一段炉出口温度:≤801℃二段炉阻力:≤92 KPa 二段炉水夹套温度:≤100℃中压汽包蒸汽压力:≤4.2 MPa 脱氧槽压力:≤20KPa锅炉给水PH值:8.8~9.3 二段炉出口甲烷≤0.5% 高变出口温度:≤436℃高变汽包液位:1/3~2/3 低变进口温度TIC-220 :200±5℃低变出口CO:≤0.3 % 吸收塔出气温度:70℃±5℃吸收塔进半贫液温度:112℃±5℃再生塔出口贫液温度:120℃±5℃再生塔压差:<20KPa再生塔出再生气压力:<75KPa 低变废锅蒸汽压力:0.40~0.50MPa 吸收塔出二氧化碳含量:≤0.1% 再生气纯度:≥98.5 % 汽提塔出口水中电导率:≤10μs/cm 吸收塔液位:1/2~2/3 闪蒸槽液位:1/2~2/3 低水分液位:1/3~2/3 低变废锅液位:1/3~2/3 净水分液位:1/3~2/3 铁离子含量:<100ppm 汽提塔液位:1/2~2/3 再生塔中部液位:1/3~2/3 贫液流量:≤96 t / h 总碱度:25~30% 半贫液再生度:1.35~1.45 DEA V5+/V4+:≥0.5 甲烷化工序甲烷化进口温度:310℃±5℃甲水分出口温度:<40℃甲水分液位:≤10 %再生塔上部液位:≥30 % 再生塔下部液位:1/2~2/3 半贫液流量:≤778 t / h 贫液再生度:1.15~1.25 :2~3% 总矾:0.7~1.0%(以KVO3) 甲烷化床层温度:≤350℃甲烷化出口CO+CO2:≤10ppm (5)第二篇:合成氨工艺合成氨工艺陈昶君化九三20090118921.合成氨生产工艺流程图(1)煤为源头工艺路线:以无烟煤为原料生成合成氨常见过程是:造气->半水煤气脱硫->压缩机1,2工段->变换->变换气脱硫->压缩机3段->脱硫->压缩机4,5工段->铜洗->压缩机6段->氨合成->产品NH3造气过程为以煤为原料,用间歇式固定层常压气化法,反应方程为煤+氧气→二氧化碳二氧化碳+煤→一氧化碳煤+水蒸气→一氧化碳+氢气(2)天然气为源头采用天然气、焦化千气力原料的合成氨生产工艺流程包括:脱硫、转化、变换、脱碳、甲烷化、氨的合成、吸收制冷及输入氨库和氨吸收八个工序(一)脱琉原料气进入后,首先进入三段脱硫塔.第一、二段分别采用5—6%Na0H和10。

Co - Mo系耐硫变换催化剂的硫化处理1、硫化反应耐硫变换催化剂在使用前一般要将其活性组份的氧化态转化为硫化态,这一转化过程称之为硫化。

钴钼系耐硫催化剂的硫化反应在热力学上可用下列式子表示:CS2 + 4H2 = 2H2S + CH4 + 230. 45 kJMoO3 + H2 + 2H2S = MoS2 + 3H2O +48. 15 kJCoO + H2S = CoS + H2O + 13. 4 kJCO + 3H2 = CH4 + H2O + 214. 8 kJCO+H2O = CO2+H2 +41.19 KJ/mol2H2 +O2 =2 H2O + 241. 83 kJ上述反应均为放热反应。

常用的硫化剂有CS2和H2S两种。

其中H2S来自高硫煤气或固体硫化剂, CS2可直接加入原料气。

另外,硫氧化碳等有机硫也可作硫化剂。

2、硫化反应机理在催化剂的硫化过程中,不论采用何种硫化方法,最基本的硫化剂就是H2S。

因此只要在硫化条件下容易提供H2S的物质都可用作硫化剂。

工业上通常采用低分子量的有机硫化合物和无机的固体硫化剂。

硫化过程通常分为两个反应步骤,即硫化剂的分解和催化剂活性组分的相态转化。

(1)硫化剂的分解硫化剂的分解是指硫化剂在催化剂正常的硫化工艺条件下,硫化剂与氢气或水发生化学反应生成H2S的过程,下面是常见的几种硫化剂及其分解反应。

CS2(二硫化碳)十4H2=CH4十2H2SCOS(硫氧碳)十H2O=CO2十H2S(2)硫化对耐硫变换催化剂的作用:使催化剂中的金属组分即活性组分由氧化态变成硫化态,如MoO3变成活性物种MoS2;使催化剂中的活性组分处于最佳活性价态,以Mo为例,Mo由MoO3中Mo6+经过硫化变为活性物种MoS2。

MoO3和CoO在催化剂硫化过程中发生的化学变化表示如下:(3)硫化剂的选择从硫化剂的分解反应上看,其最终产物为H2S,理论上认为除本身的分解反应外,不会对催化剂的硫化过程造成影响。

变换岗位操作规程1 范围本标准规定了变换岗位的工艺任务、工作原理、工艺流程、工艺操作指标、正常生产操作、系统正常开停车、不正常情况处理及主要设备。

本标准适用于合成氨生产变换岗位。

2 工艺任务半水煤气中含有大量的一氧化碳,它在氨合成反应中不仅无利,而且有害,所以变换岗位的任务就是将半水煤气中的一氧化碳在一定的温度和触煤的作用下,与水蒸气反应生成二氧化碳和氢气,从而提供合格的变换气,并做好能量的平衡和回收工作。

3 工作原理(化学反应方程式)变换的主要反应是在催化剂存在与一定温度条件下,气体中的一氧化碳与水蒸汽发生反应生成氢气和二氧化碳。

反应方程式如下:触媒CO+H2O(蒸汽)CO2+ H2+Q一定温度4 工艺流程(见图1)4.1 工艺流程简述4.1.1 气体流程经压缩二段来的半水煤气,通过焦碳过滤器,除去水分和焦油,进入饱和塔,与从调温塔来的热水逆流接触,增湿增温后由塔顶出来,加入蒸汽提温饱和进入汽水分离器分离水滴,以达到工艺指标规定的水气比,然后从底部进入热交换管内,出来进入中变炉一、二段,出来的变换气从热交顶部进入管间与半水煤气换热,加热至反应所需要的温度,从底部出来进入一调温与热水进行热交换,进入中变炉三段,从中变三段出来的气体进入二调温塔进行热交换,二调温塔出来的气体进入低变炉,进一步反应,低变炉出来的气体进入一水加,气体从一水加出来进入热水塔,再到二水加、二水加出来到冷凝塔(底部进入)与冷凝泵出来的二次水进一步冷却,从顶部出来进入气水分离器,出来的变换气去碳化工段或压缩机三段进口。

4.1.2 水流程合成或热电来的软水加入饱和热水塔,由热水泵出来经一水加到二调温塔,一调温塔直至加到饱和塔顶部,来进行循环热交换,热水塔,冷凝塔液位按工艺指标控制。

防止煤气倒入到变换气发生事故。

低变电炉是为变换炉升温还原加热气体而设置的,正常生产时则切断电源不用。

5 工艺操作指标5.1 压力(Mpa)压力(表压)中变炉二、三段压差< 0.01饱和塔进出口气体压力0.75系统压差≤0.05蒸汽压力≥ 0.85补气软水压力> 0.80热水泵出口压力> 饱和塔进口气体压力0.25.2 温度(℃)饱和塔出口气体温度> 125变换炉一段进口温度> 375冷凝塔出口气体温度< 35变换炉触煤层温度:一段480±10(视触媒活性情况而定)活性温度波动范围≤±10中变二段出口温度< 4505.3 成份半水煤气中O2含量≤ 0.5%合格> 0.8%减量> 1.2%切气变换气中CO含量:中变气:8%—13%一低变气:4%—6%二低变气:≤ 1.0%循环热水中总固体含量:≤ 500mg/l5.4 液位(液位计高度)热水塔液位1/2~2/3冷凝塔液位1/2~2/3水封液位> 2/35.5 电机:电流及温升按铭牌规定值6 正常生产操作6.1 触煤层温度的控制触煤层温度要控制在活性温度之内,温度波动范围为±10℃,触煤温度主要根据触煤层某一最灵敏的温度的变化情况进行调整,使其在活性温度范围内。

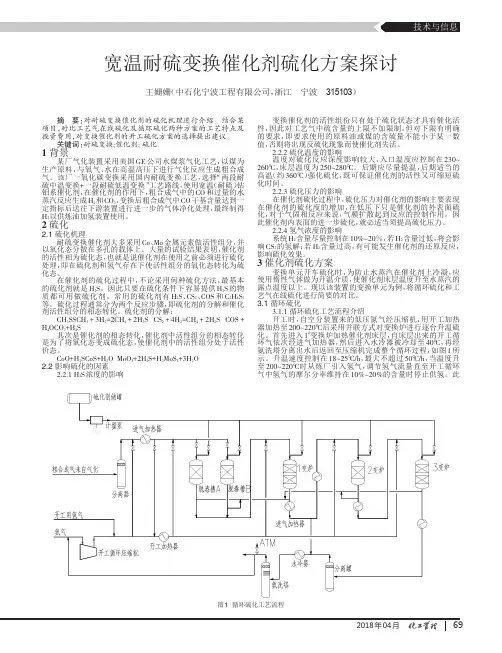

2018年04月宽温耐硫变换催化剂硫化方案探讨王姗姗(中石化宁波工程有限公司,浙江宁波315103)摘要:对耐硫变换催化剂的硫化机理进行介绍。

结合某项目,对比工艺气在线硫化及循环硫化两种方案的工艺特点及投资费用,对变换催化剂的开工硫化方案的选择提出建议。

关键词:耐硫变换;催化剂;硫化1背景某厂气化装置采用美国GE 公司水煤浆气化工艺,以煤为生产原料,与氧气、水在高温高压下进行气化反应生成粗合成气。

该厂一氧化碳变换采用国内耐硫变换工艺,选择“两段耐硫中温变换+一段耐硫低温变换”工艺路线,使用宽温(耐硫)钴钼系催化剂,在催化剂的作用下,粗合成气中的CO 和过量的水蒸汽反应生成H 2和CO 2,变换后粗合成气中CO 干基含量达到一定指标后送往下游装置进行进一步的气体净化处理,最终制得H 2以供炼油加氢装置使用。

2硫化2.1硫化机理耐硫变换催化剂大多采用Co 、Mo 金属元素做活性组分,并以氧化态分散在多孔的载体上。

大量的试验结果表明,催化剂的活性相为硫化态,也就是说催化剂在使用之前必须进行硫化处理,即在硫化剂和氢气存在下使活性组分的氧化态转化为硫化态。

在催化剂的硫化过程中,不论采用何种硫化方法,最基本的硫化剂就是H 2S 。

因此只要在硫化条件下容易提供H 2S 的物质都可用做硫化剂。

常用的硫化剂有H 2S 、CS 2、COS 和C 2H 6S 2等。

硫化过程通常分为两个反应步骤,即硫化剂的分解和催化剂活性组分的相态转化。

硫化剂的分解:CH 3SSCH 3+3H 2=2CH 4+2H 2S CS 2+4H 2=CH 4+2H 2S COS +H 2OCO 2+H 2S其次是催化剂的相态转化,催化剂中活性组分的相态转化是为了将氧化态变成硫化态,使催化剂中的活性组分处于活性价态。

CoO+H 2SCoS+H 2O MoO 3+2H 2S+H 2MoS 2+3H 2O 2.2影响硫化的因素2.2.1H 2S 浓度的影响变换催化剂的活性组份只有处于硫化状态才具有催化活性,因此对工艺气中硫含量的上限不加限制,但对下限有明确的要求,即要求使用的原料油或煤的含硫量不能小于某一数值,否则将出现反硫化现象而使催化剂失活。

变换岗位一、岗位任务将来自脱硫岗位中的CO,在高温条件下,借助催化剂(或称触媒)的催化作用,与水蒸汽进行变换反应,生成CO2和 H2,制得合格的变换气。

二、化学反应方程式催化剂CO+H2O↑ ====== CO2+H2+Q三、工艺流程(略)(注:按本厂现有工艺流程)四、变换岗位工艺操作指标(全低变)一、压力:1、系统出口压力<0.8MPa2、系统压差<0.1MPa3、蒸汽总压≥系统压力0.2MPa二、温度:1、一变炉:进口气体温度200~250℃触媒层热点温度290~300℃2、二变炉:一段进口气体温度170~180℃一段触媒热点温度335~345℃二段进口气体温度200~230℃二段触媒热点温度250~280℃三段进口气体温度180~200℃三段触媒热点温度200~210℃3、饱和热水塔出口气体温度:120~128℃4、第二水加热器出口气体温度:<40℃三、成份:1、半水煤气中O2含量≤0.5%合格>0.8%减量>1.0%切气停车2、变换进口H2S含量>0.15g/m33、变换气中CO含量0.8~1.5%4、循环热水中总固体含量≤500ppm循环热水中PH ≥8.5氯根<50mg/tt循环水量12吨/万吨氨四、液位1、饱和塔液位1/2~2/32、热水塔液位1/2~2/3五、总汽/气0.4~0.45五、正常操作要点1、催化剂层温度的控制:根据半水煤气成份,流量及蒸汽压力的变化,及时调节冷激煤气和蒸汽的加入量,以稳定催化剂层温度,温度波动范围应控制在±10℃以内,在保证变换气中一氧化碳含量合格的前提下,应尽可能采用冷激煤气来调节催化剂温度。

2、根据半水煤气流量,循环热水温度及一氧化碳变换率等变化,及时调节水气比,以保证变换气一氧化碳符合工艺指标。

如蒸汽压力过低或变换气一氧化碳含量过高,应及时与锅炉岗位或铜洗工段联系。

3、根据铜洗工段负荷及变换催化剂活性等情况,来确定变换气中较经济的一氧化碳含量指标。

B117-3型高温变换催化剂简介B117-3型高温变换催化剂为满足中、小型合成氨厂的需要而开发的。

该催化剂具有良好的活性、稳定性和抗毒能力,能满足中串低和中低低变换工艺的需要。

一、B117-3型高温变换催化剂的化学组成和物理性质1. 化学组成氧化铁含量(以Fe2O3计)65%~75%氧化铬含量(以Cr2O3计)4%~6%特种助剂0.5%~2.0%2.物理性质外观:具有金属光泽的棕褐色圆柱体规格:φ9mm⨯(7~9)mm堆比重: 1.4kg/L ~1.6kg/L比表面积:60m2/g ~80m2/g二、B117-3型高温变换催化剂的主要质量指标活性(按HG/T3544-1989检测,CO转化率)≥52%径向抗压碎力≥210N/cm烧失量≤10%三、B117-3型高温变换催化剂性能特点1.优异的低温活性。

变换炉入口温度280℃就能获得较高的转化率。

2.强度好。

B117-3型高温变换催化剂晶相以r-Fe2O3为主,确保了本产品具有更好的低温活性和高使用强度。

3.耐热稳定性好。

B117-3型高温变换催化剂提高了铬含量、分散均匀,且产品中基本不含六价铬,有效地提高了产品的耐热性能。

3.抗毒物能力强。

产品中添加了特殊的抗毒物助剂,提高了本产品的抗毒物能力。

4.易还原。

起始还原温度低,易还原,升温还原时间短,在200℃时就能开始还原。

B112、B112-2型高温变换催化剂简介B112-2型高温变换催化剂是一种新型铁铬系耐硫变换催化剂,该催化剂保持了B112型高温变换催化剂的优良耐硫性能,具有更高的活性和更好的稳定性。

B112、B112-2型高温变换催化剂适合于中小氮肥厂的中串低和中低低工艺,特别适用于煤制气中压变换工艺。

一、B112-2、112型高温变换催化剂的化学组成和物理性质1.化学组成氧化铁含量(以Fe2O3计)≥75%氧化铬含量(以Cr2O3计)≥6.0%总钼含量(以M O O3) 1%~2.2%特种助剂1%~2%2.物理性质外观:具有金属光泽的棕褐色圆柱体规格:φ9mm⨯(7~9)mm堆比重: 1.4kg/L ~1.6kg/L比表面积: 60m2/g ~80m2/g二、B112-2、B112型高温变换催化剂的主要质量指标活性(按HG/T3544-1989检测,CO转化率)≥52%平均径向抗压碎力≥210N/cm烧失量≤10%三、B112-2、B112型高温变换催化剂的性能特点1.由于采用了特殊的制备工艺,B112-2型高温变换催化剂以r-Fe2O3为主晶相,本催化剂具有较好的低温活性,催化剂投入运行后能保持较高的机械强度。

制氢低温变换催化剂的性质和使用经过中温变换反应后,出口气体中CO含量一般为3~4%,再经过低温变换,出口气中CO可降低倒0.2~0.4%,从而提高装置的产氢率。

低温变换所用的催化剂称为低温变换催化剂,简称低变催化剂。

我国的低变催化剂主要有两大系列,分别是铜锌铬系和铜锌铝系。

生产方法也硝酸法发展到络合法。

1.1催化剂的物化性质1.1.1铜基低变催化剂的化学组成至1989年底止,我国已有6种铜基低变催化剂经过部级鉴定统一命名,列为国家正式产品,其型号及化学组成见下表5-14。

表5-14 国产低变催化剂的型号用化学组成±3.5 ±3.5 ±2 1505000 产我国大、中、小型制氢低变催化剂已全部实现国产化。

1.1.2铜基低变催化剂主要组分的作用1.Cu的作用金属铜微晶是低变催化剂的活性组分。

催化剂制造厂通常只供应氧化态产品,用户必须先将催化剂还原,使CuO变为Cu。

Cu对某些气体的化学吸附性质见表5-15。

表5-15 Cu对某些气体的化学吸附活性T,℃N2H2CO2COC2H4C2H2O2说明-183~ 0 –––+ + + + +表示有吸附作用–表示无吸附作用可知,在变换气体中,Cu对N2、、H2、CO2没有化学吸附活性,Cu对CO具有化学吸附作用。

低变催化剂中的铜微晶愈小,其比表面愈大,则活性中心愈多,其活性也愈高。

由下面左图可知:催化剂的活性随铜微晶的变小而增加,两者大致呈线性关系。

铜微晶大小和铜表面以及活性的关系见右图。

铜晶粒愈小其表面能愈高,在操作温度下会迅速向表面能低的大晶粒转变,亦即通常所说催化剂向热稳定态转移的“半熔”或“烧熔”。

将50~150Å铜微晶在200℃左右的还原性气体中处理6个月,烧结后其最小微晶也成为大于1000×10-10m的晶粒;若在相同气体、相同时间将温度调为300℃,其最小晶粒也大于10000×10-10m,可见温度愈高、愈易烧结。

变换岗位操作规程一、换岗位操作规程:1、岗位任务:将压缩机来的半水煤气(压力 1.8MPa~2.0MPa)加入适量的蒸汽控制一定的温度,送入变换炉,在触媒的催化剂作用下,使绝大部分CO转化为H2和CO2。

将本岗位的各项工艺条件控制在最佳状态,搞好本岗位的安全、环保工作。

在满足生产要求的前提下尽可能节约能源。

2、生产原理:(1)变换反应是可逆的放热反应,其反应放程式为:CO+H2O(汽)催化剂CO2+H2+ΔH ΔH=-41.9KJ/mol CO变换反应必须在催化剂的作用下才能迅速反应。

因此在工业生产中为减少蒸汽用量和提高CO的变换率,又要考虑反应必须有足够快的速度,所以实际生产中,在变换反应初期,维持较高的操作温度,以获得较快的反应速度,原料气中大部分CO在此阶段被变换掉,而在反应后期,则适当降低操作温度,使反应移动,提高CO最终变换率,这就是变换反应分段进行,经中温变换后再串低温变换的缘故。

(2)CO的变换反应前后体积不变,所以压力对变换的平衡没有影响,但提高压力可以提高变换反应速度。

(3)当反应温度一定时,增加水蒸汽用量可以使平衡向右进行,即使变换掉的CO增多平衡变换率提高,但在满足生产的前提下,没有必要为得到更高的变换率而无限制地加大蒸汽用量。

3、CO变换催化剂:(1)中温变换催化剂:中温变换催化剂铁系催化剂以氧化铁为主要组分。

为了拓宽活性温度范围,提高耐热性能和减少副反应,铁铬系催化剂中加入了少量的氧化铬、氧化镁、氧化钾等物质作为助任人为贤以改善催化剂的性能。

催化剂中的氧化铁在使用前必须还原成四氧化三铁才具有活性。

3Fe2O3+CO═══2Fe3O4+CO2+ΔH ΔH=-50.82KJ/mol3Fe2O3+H2═══2Fe3O4+H2O+ΔH ΔH=-9.63KJ/mol少量氧化铬可以使还原后的四氧化三铁的表面积增加,活性提高,并可抑制甲烷的生成和析碳反应。

氧化镁可以提高催化剂的活性、机械强度和抗硫性能,氧化镁能吸H2S保护四氧化三铁的活性表面:H2S +MgO==MgS+H2O这也是中温变换触媒具有一定耐硫能力的原因。

QCS―11催化剂的技术性能介绍QCS―11是钴钼系一氧化碳耐硫变换催化剂,是我公司专门为高CO、高水气比研究开发的催化剂。

已经在两个壳牌气化工艺一变使用。

和QCS-03/QCS-01催化剂相比,耐热温度高、活性稳定性好、孔结构更加合理,另外,颗粒度均匀、装填效果好,能够有效的保证装填均匀、阻力减小。

镁-铝-钛三元尖晶石载体及特殊的加工制作工艺是确保QCS-11催化剂具备上述特性的基础和必备条件。

目前高CO、高水气比工艺包括壳牌炉气化、航天炉气化、GSP气化等,其中神华宁煤使用GSP是目前CO和水气比最高的工艺,对催化剂的要求也最高。

我公司的QCS系列催化剂采用镁-铝-钛三元载体、稀土助剂,其活性稳定性、工况适应性是最好的,在与国外、国内催化剂对比使用过程中得到很多验证,获得中国、美国、德国、日本、印度、南非等国家的专利。

QCS―11钴钼系一氧化碳耐硫变换催化剂,适用于以重油、渣油部分氧化法或煤气化法造气的变换工艺,促进含硫气体的变换反应,是一种适应宽温(220℃~550℃)、宽硫(工艺气硫含量≥0.01% v/v)和高水气比(0.2~2.0)。

该催化剂具有机械强度高,结构稳定性好,脱氧能力强等特点,能有效地脱除与吸附原料气中的氧和焦油等杂质或毒物。

对高空速,高水气比的适应能力强,稳定性好,操作弹性较大。

具有稳定的变换活性,可延长一氧化碳耐硫变换催化剂的使用寿命。

新鲜催化剂活性组份钴、钼以氧化钴、氧化钼的形式存在,使用时应首先进行硫化,使金属氧化物转变为硫化物。

可以用含硫工艺气体硫化,也可用硫化剂单独硫化。

QCS―11耐硫变换催化剂不含对设备和人体有危害的物质,硫化时也只有少量的水生成并随工艺气排出,对设备无危害。

主要特点为:●耐热温度高、活性稳定性好、孔结构更加合理。

●颗粒度均匀、装填效果好,能够有效的保证装填均匀、阻力减小。

●镁-铝-钛三元尖晶石载体及特殊的加工制作工艺是确保QCS-11催化剂具备独特性能的基础和必备条件。

●抗水合性能好,适用高水气比:0.2-2.0,可耐5.0MPa水蒸气分压。

●耐热稳定性好,适合宽温变换:200-550℃。

●适应高CO变换条件:CO入口干基组成可达75%。

●容易硫化。

●变换活性高,特别是低温、低硫变换活性。

●机械强度高、选择性好、稳定性好。

●对高空速和宽水气比适应能力强。

●具有较强的吸灰和抗毒能力。

●对COS和HCN有很强的加氢功能。

●使用范围广:适用于各种气化流程,尤其是高CO高水气比的变换。

1、催化剂的物理化学性质1.1 物理性质外观兰绿色球形外形尺寸(mm):直径3.5~4.2堆密度(kg/l):0.82~0.88径向抗压碎力(N/cm):≥ 200比表面(m2/g)≥ 1201.2 化学组成CoO(%):≥ 3.5MoO3(%):≥ 8.0助剂(%):≥5.0载体:TiO2-MgO-Al2O3三元尖晶石CO变换活性(350℃)≥ 93%2、产品质量指标项目指标抗压碎力(N/颗):≥ 200CoO(%):≥ 3.5MoO3(%):≥ 8.03.产品的使用3.1 适用条件操作温度(℃): 200~550操作压力(MPa): 2.0~10.0运行空速(h-1): 1000~4000蒸汽/干气: 0.2~2.0预计使用寿命(a):2~6为了防止水汽冷凝,入口温度通常选择在高于水蒸汽露点温度25℃以上,随着使用时间的延长(当出口CO含量超标时),可逐渐提高入口温度,使出口CO含量控制在要求范围内。

催化剂床层的热点温度不宜长时间超过500℃,否则将会缩短催化剂的使用寿命。

3.2 催化剂的装填催化剂的装填质量直接关系到床层的气流分布,床层的阻力降及催化剂的使用性能,因此应十分重视装填工作。

1)为了保证装填质量,要选择晴朗天气,并避开油污、灰尘及化学物质污染。

2)装填催化剂前,应该认真检查反应器,确保清洁干净,支撑栅格牢固。

在炉内壁标出耐火球、钢丝网、篦子板和催化剂的装填线。

3)在装填之前,通常没有必要对催化剂进行筛选,但是在运输及装卸过程中,由于不正确作业可能使催化剂损坏,若发现磨损或破碎则应过筛。

4)首先向炉底装Ф50mm的耐火球,装至预定高度。

其上再装Ф25mm耐火球100~200mm的高度,铺二层钢丝网,然后装催化剂。

5)将催化剂慢慢吊至炉顶,缓慢侄入接有帆布口袋的漏斗或溜槽中,催化剂从帆布袋口流入炉内。

炉内有人手握帆布袋口,不断移动下料口位置,使催化剂按水平面上升。

催化剂自由下落高度不得超过1米。

如炉内无人,则要分层装填,每层约0. 5m高催化剂,要整平之后再装下一层,防止疏密不均,在装填期间,如果需要在催化剂上走动,应垫上木板,使身体重量分散在木板上。

6)催化剂装好后,将表面耙平,覆盖两层钢丝网,再装入100~200mm厚的拉西环或耐火球以及篦子板。

当确认催化剂装填质量合格,炉内无异物后封炉。

用空气或惰性气体吹扫至炉出口无粉尘为止。

7)为保证人身安全,在装填过程中的入炉人员需要配戴长管或过滤罐式防尘面具。

3.3 升温硫化首次开车升温时,为防止水蒸汽在催化剂上冷凝,应使用惰性气体(如空气或天然气,最好是氮气)做为升温介质,当催化剂床层温度升至水蒸汽的露点温度以上时,可以改用工艺气升温。

催化剂床层的升温速度可控制在≤50℃/h,并根据可获得的最大的介质流量来设定压力,以确保气体在催化剂床层上能有很好的流态分布。

在通常情况下,气体的有效线速应控制在设计值的50~100%。

载气流量应保持在一次通过或循环操作时空速至少为300h-1。

载气中氧含量应小于0.05%。

当催化剂床层温度达到200~220℃时,可转入硫化程序。

如选用空气做升温介质,在导入硫化气之前必须用氮气或水蒸汽吹扫系统,以置换残余氧气。

常用的硫化剂有H2S、CS2和COS,硫化反应可用下式表式:CoO+H2S CoS+H2O ΔH0298= ―13.4KJ/mol (1)MoO3+2H2S+H2MoS2+3H2O ΔH0298= ―48.1KJ/mol (2)CS2+ 4H22H2S+CH4ΔH0298= ―240.6KJ/mol (3)COS+H2O CO2+H2S ΔH0298= ―35.2KJ/mol (4)可以看出,反应(3)发生时,要产生大量的热。

因此,如果用CS2来硫化催化剂,应控制加料速度,以防止催化剂床层超温。

温度达200℃时,CS2的氢解才具有较大的转化率。

硫化时,硫的加入量一般根据催化剂中的活性组份完全硫化来计算,QCS-01催化剂每1000kg约需55kg硫,加硫速度依催化剂床层温升情况而定。

由反应器出口H2S含量大大增加并与入口含量平衡来确定硫化结束。

温度大于200℃时,硫化反应就以足够快的速度进行,选用天然气或氮气加热催化剂时应加入5~10%氢气,以利于CS2氢解。

硫化时,催化剂床层ΔT不超过30℃。

硫化结束时,将温度慢慢提升到规定的变换入口温度,一般不必要超过300℃。

下面列出了循环氮气、工艺气一次通过的升温硫化程序供选择3.3.1 用循环氮气硫化1)用氮气彻底置换循环回路,并检查回路中无其它工艺气体漏入的可能。

2)通过变换炉的循环氮气应保持稳定的压力(一般0.5~1.5 MPa),以提供合适的空速,此值最好能高于300 h-1。

3)催化剂从室温开始升温,适宜的升温速度是每小时25℃,当入口温度升到120℃时恒温4~6小时,以脱除催化剂中吸附的物理水,同时分离器注意排水,然后再继续升温至200~220℃,恒温3~4小时拉平床层温度。

4)当床层的温度都稳定在200~220℃以后,把氢气加到氮气中,控制反应器入口温度在200℃~220℃,分析变换炉入口氢气含量10~20%左右(进出口气体分析1次/小时)。

5)二硫化碳贮槽加装二硫化碳后,打开二硫化碳贮槽的氮气(钢瓶氮)入口给二硫化碳贮槽充压,用背压阀控制压力大于系统压力0.2MPa~0.3MPa时,稍开二硫化碳贮槽出口阀门,将少量二硫化碳压入系统,系统控制床层温升△T<30℃/hr,如床层温度上升过快,可减少或停止加入二硫化碳,同时加大N2量,至床层温度冷却到250℃后再加入二硫化碳。

6)根据催化剂床层温度控制二硫化碳的加入量,一般控制二硫化碳的含量在0.2%~1.0%左右,在变换炉的进出口分析H2S含量来确定。

7)硫化过程中入口温度维持在200℃~220℃,床层热点温度<350℃。

由于二硫化碳氢解产生一定的甲烷,循环系统要保持一定量的弛放气。

8)当出口有硫穿透催化剂床层时,逐步提高硫化压力至1.0MPa,提高入口温度继续硫化,当入口温度230℃~260℃时,热点温度300~320℃,变换炉出口有硫穿透,并且硫含量与进口硫含量基本持平,保持3小时以上不再变化时,可认为硫化结束。

9)若串联几个反应器,当第一反应器的催化剂床层有硫穿透时,要注意调整第二反应器的入口温度200-220℃继续硫化。

整个硫化期间,应保持温度稳定,并且温升ΔT不应超过30℃。

10)硫化结束后,关闭二硫化碳入系统的阀门,二硫化碳贮槽泄压,回收剩余的二硫化碳;关闭补氮气阀、补氢气阀,停开工加热器高压蒸汽,停压缩机,开放空阀泄压。

11)变换系统用氮气置换合格,以10~15℃/h的速度把入口温度提高到规定的反应温度。

然后将原料气送入催化剂床层,慢慢地把压力和温度调整到设计值。

在这个阶段,应该一直小心保持流速,并且根据压力调节气体流量。

注意催化剂上的气体有效线速度不超过设计值。

每个反应器的催化剂床层温度都必须保持在高于水蒸汽露点温度25℃以上。

3.3.2 用工艺气硫化采用工艺气一次通过法硫化催化剂,尤其是在较高压力下,应该注意存在甲烷化反应的可能。

为了防止此反应发生,或者已经发生了此反应,应通过控制温度来限制(一般当温度高于400℃时,甲烷化反应才会明显发生)。

1)硫化前,应该用氮气吹净反应器。

2)按4.4.1所述升温程序用氮气升温到200~220℃,然后,把湿工艺气加到氮气中(比例:湿工艺气:氮气=1:3)一起进入反应器,并保持温度和压力。

采用工艺气作原料,由于气体混合物中,氢气分压、CO分压低,甲烷化反应的可能性很小,万一发生此反应导致超温时,可通过减少或切断工艺气,用氮气将催化剂床层冷却到250℃左右,再慢慢地加入湿工艺气继续硫化。

3)当催化剂床层温度稳定时,将湿工艺气流量增加一倍。

同时相应减少氮气,目的是使气体的线速度不超过允许值,此时气体的比率为:工艺气:氮气=1.0~1.5。

4)为了缩短硫化时间,可加入更多的硫份。

增加硫份的办法有两种,一种是增加工艺气流量并相应地减少氮气流量直到停用氮气,但是要严格防止硫化过快引起超温,在催化剂被硫化20%之前,不宜增加流量,另一种办法是增加工艺气的硫含量,例如当工艺气体中的硫含量较低时,可添加CS2等硫化剂或向原料中添加硫化剂如硫磺等,两种方法相比,后者安全,易于控制。