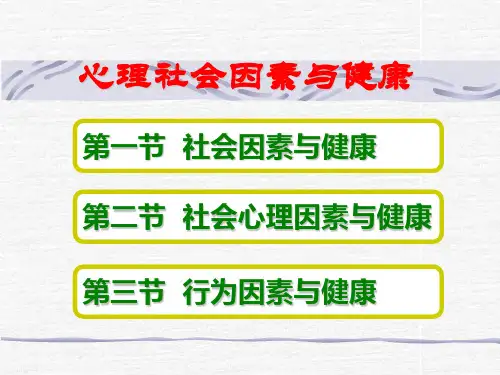

2第一篇 心理社会因素与健康

- 格式:ppt

- 大小:163.50 KB

- 文档页数:24

心理社会因素与健康一、挫折引起的不良后果我在做班主任的这几年中,学生遇到挫折后自己无法解决的都会找我帮忙,如果遇到挫折后不积极地寻求解决办法,那后果是可怕的。

例如有的学生由于受到家长或老师的批评而出走,甚至轻生;有的学生由于谈恋爱、打架、偷盗、考试作弊而被学校开除学籍,得不偿失;有的学生遇到挫折后将矛头指向身边的人或物而攻击他们,甚至走上犯罪道路。

所有这些都是中学生遇到挫折后不能正确处理而引起的不良后果。

二、挫折产生的原因挫折,是指人们在某种动机的推动下所要达到的目标受到阻碍,因无法克服而产生的紧张状态与情绪反应。

产生挫折的原因甚多,但归结起来不外乎客观和主观两个方面。

三、中学生遭遇挫折的基本类型挫折的基本类型较多,但从中学生遭遇挫折的内容来看主要有以下几个:1、学习性挫折——由于学生个体在学习过程中遇到的种种障碍而引起的挫折。

2、交往性挫折——由于个体在处理人际关系方面或与学校及其他群体人员交往时遇到的障碍而引起的挫折。

3、志趣性挫折——由于个体在兴趣;志向和愿望等方面所遇到的障碍而引起的挫折。

4、自尊性挫折——由于个体在自我尊重方面的需要没有得到相应满足而引起的种种挫折。

四、正确认识挫折“挫折是一把双刃剑,既可以刺伤自己,也可以保护自己。

”挫折可以使人沉沦,也可以使人猛醒和奋起。

关键在于遭遇挫折时,能否从失败中吸取经验教训,能否发现自己的特长和优势,从而振作精神,重整旗鼓。

巴尔扎克就曾说过这样的话:“世界上的事情永远不是绝对的,结果完全因人而异。

苦难对于天才是一块垫脚石,对于能干的人是一笔财富,对于弱者却是一个万丈深渊。

”英国作家萨克雷有句名言:“生活是一面镜子,你对它笑,它就对你笑,你对它哭,它也对你哭。

”困难往往无法避免,但对待困难的心态却是可以自己选择的,我们应该选择的是积极的态度。

失败并不可怕,可怕的是不敢面对失败。

一天晚上,爱迪生多年来研究和改进有声电影的许多宝贵资料都被一场大火烧光了。

心理社会因素与健康健康,一个令所有人都关心的词汇,当今,随着工业现代化,社会现代化的不断发展,我们生活的环境在不断的恶化,地球的污染日益严重,所以,人们对健康更为关注。

健康的定义是指一个人在身体、精神和社会等方面都处于良好的状态。

传统的健康观是“无病即健康”,现代人的健康观是整体健康,不仅仅指没有疾病或不正常现象的存在,还包括每个人在生理上、心理上以及社会行为上能保持最佳、最高的状况。

健康是人生最宝贵的财富之一;是生活质量的基础,有着丰富深蕴的内涵。

在健康的范畴里,心理健康是一种。

心理健康是健康很重要的组成部分。

从广义上讲,心理健康是指一种高效而满意的、持续的心理状态。

从狭义上讲,心理健康是指人的基本心理活动的过程内容完整、协调一致,即认识、情感、意志、行为、人格完整和协调,能适应社会,与社会保持同步。

从某种意义上讲,心理健康比身体健康还重要,因为心灵是躯体的方向盘,就好比汽车,如果方向错了,将会引起不小的错误。

人的心理活动是一个极为复杂的动态过程,因此,影响心理健康,造成心理障碍的因素也是复杂、多样的,其中包括生物的、心理的、社会的等因素。

智力正常是心理健康的重要标准,也是人进行正常生活、学习、工作所必备的心理条件。

同时,心理健康的人还拥有完整和谐的人格,表现为性格开朗、为人处世灵活而稳定;思考问题的方式合理而适中;情绪反应稳定而适度;与周围环境保持良好的接触,与社会生活融为一体。

人的心理和行为是随着年龄的增长而发展的,不同年龄阶段都有其相应的心理行为模式。

心理健康的人应具有与多数同龄人相符的心理行为特征,若一个人心理行为严重偏离自己的年龄特征,就是心理不健康的表现。

如我们大学生正值青春年华,是精力充沛、思维敏捷、情感丰富的人生阶段,因而应表现为朝气蓬勃,积极向上,如表现过于老于世故,则有悖于这一阶段的年龄特征。

影响心理健康的因素有很多,但主要有以下几种:一、生物因素1.遗传因素人的心理主要是在后天环境影响下形成和发展起来,然而,人的心理发展与遗传因素有着密切的关系。

心理社会因素与健康在现实生活中,人们总会遇到各种各样的问题和困难,或者愿望目的不能实现,时常感到威胁挑战或者压力,被迫适应不断变化的生活环境。

上述种种困扰和影响会影响机体的健康,甚至导致疾病。

当日常生活方面发生变化或者遇见一些小烦恼时,工作压力大或者不切实际的想法没有实现时,对机体的刺激会引起一系列的应激反应,不同的人对应激事件的反应也会不同,当然心理应激对人体有有力的影响也有不利的影响。

适度的心理应激多人的健康和功能活动有促进作用,借用赛里的概念,这类应激形容为“良性应激”。

适度的心理应激是人成长和发展的必要条件,早年的心理应激经历可以丰富个体应对资源,提高在后来生活中的应对和适应能力,更好地耐受各种紧张刺激物和治病因素的影响。

小时候受到过分保护的孩子,进入社会后,往往会发生适应问题,甚至因长期而剧烈的心理应激而中断学业或者患病。

适度的心理应激是维持人正常功能活动的必要条件,人离不开刺激,适当的刺激和心理应激有助于维持人的生理,心理和社会功能。

缺乏适当的刺激会影响人的身心功能,心理应激可以消除厌烦情绪,激励人们投入行动,克服前进道路上的困难。

同样,过度的精神刺激引起的急性心理应激常有较强烈的心理和生理反应,可以引起急性焦虑反应,血管迷走神经反应和过度换气综合症,产生类似甲亢,冠心病,低血糖和肾上腺髓质瘤等的症状和体征。

长期处于慢性心理应激下的人常常感到疲劳,头痛,失眠,消瘦,可以产生各种各样的躯体症状和体征。

心理应激下的心理和生理反应,特别是较强烈的消极反应,可加重已有的疾病,或造成复发。

身心疾病就是在不良心理应激状态下形成和发展起来的,在21世纪,人类疾病死亡谱上,居前列的已经不是生物感染性疾病,应激,生活方式等因素在疾病发病中的作用逐渐上升。

但是心理应激同疾病之间的联系不是直接的,有许多因素起着重要的调节作用,如应激原的性质与特点,认知评价,社会支持,人格特征,宗教信仰等,还有应急持续时间,强度,个体的经验,生理特点等。