清初白话小说--中国古代文学史笔记

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:4

中国古代文学史完整笔记-清代文学-其他谴责小说:中国旧小说的一种。

指清末戊戌变法运动失败后大量出现的以暴露社会黑暗、指摘政治腐败为主要内容的小说。

这类小说,“虽命意在于匡世,似与讽刺小说同伦,而辞气浮露,笔无藏锋,甚且过甚其辞,以合时人嗜好,则其度量技术之相去亦远矣,故别谓之谴责小说”。

(鲁迅《中国小说史略》)这类小说大都反映资产阶级改良主义的政治要求。

其代表作家作品有李宝嘉的《官场现形记》、吴沃尧《二十年目睹之怪现状》、刘鹗的《老残游记》、曾朴的《孽海花》,被称为“四大谴责小说”。

《镜花缘》是怎样一部小说?谈谈《老残游记》的语言特色。

1、苏州派的特点是什么?苏州派大多为平民专业作家。

戏曲创作的数量与质量在中国戏曲史上当属一流。

在创作中他们往往是走发挥个人智慧为主,兼取其他同仁之长的道路,注重个人与群体共同合作。

使苏州剧派在中国戏曲史上产生巨大影响。

苏州派的创作,政治题材占很重要的位置。

如李玉的《清忠谱》一批作品,一方面生动地反映了苏州平民作家群强烈的时代责任感和战斗精神,另一方面又十分真实地体现了动荡时期作家忧国忧民的情感。

苏州派的剧作还重视市民形象的塑造,作家一般从市民视角展现他们的生活与思想,突出他们的高尚品质,光彩的市民形象丰富了中国戏曲的人物画廊。

苏州剧派的作品都是为舞台演出而创作的,所以主脑突出、结构紧凑,戏脉分明,场面生动。

广泛受到观众的欢迎。

李渔提出的“立主脑”含义是什么?李渔认为剧本创作,最重要的是“立主脑”,也就是围绕“作者立言之本意”(创作意图、主题思想)和主要事件与人物来写作。

为了做到这一点,就必须“减头绪”,也就是删除与“主脑”无关的人物与事件,使情节和人物相对集中。

与此同时,还应“密针线”,也就是要将故事写得严密一些,防止出现破绽。

试述《清忠谱》在戏曲史上的意义。

清忠谱》是李玉成就最高的一部作品。

作品主要描写明末周顺昌等人与魏忠贤阉党斗争的故事,《清忠谱》取材“事俱按实,其言亦雅驯,虽云填词,目之信史可也”(吴伟业《序》)。

第二章前期元杂剧名词解释:元杂剧元杂剧有称北杂剧,是在诸宫调和金院本基础上发展起来的成熟戏剧形式。

主要特点:1.由“四折一楔子”构成;2.一折里用同一宫调的一套曲子;3.楔子的篇幅叫段,一般放在第一折前交代剧情,起“序幕”的作用;4.在表演上由一人主唱,如以正旦为主的戏里,只由正旦一人独唱到底,其它角色都不唱,只用旁白。

在金、元之交,北杂剧的创作就已达到相当高的艺术水平,著名的杂剧作家有:白朴、马致远、关汉卿等,多为金入元的文人。

元杂剧的前期创作呈繁荣的局面,成为中国戏剧文学史上最为光彩夺目的黄金时代。

简述白朴历史剧《梧桐雨》的创作特色和寓意1.最有代表性的作品《梧桐雨》体现白朴文学创作的一个显著特色,是善于表现患难后的寂寞和衰残中的孤愤。

它直接取材于《长恨歌》,但并不是为了歌颂李、杨的爱情。

2.“安史之乱”是整个唐王朝由盛到衰的转折点,作者把李、杨故事放在这样一种急剧变化的历史背静上表现,抒写了人世沧桑之感,将一个众人熟知的历史故事,处理得寓意深刻,不同凡响。

3.该剧之所以动人,还在于它融进了作者对战乱不幸生活的切身体验,借剧中人物表达自己的感受,故能把唐明皇孤寂时听雨的一缕哀思,写得百转千回。

简述白朴爱情戏剧《墙头马上》的艺术的风格1.白朴《墙头马上》是一出带有较浓喜剧色彩的爱情剧、以紧凑、生动的情节安排和鲜明的人物形象刻画见长。

2.剧中主角李千金大胆、泼辣,在爱情问题上处理采取主动,因此她一遇到意中人就敢与其私奔,并坚定地认为自己的行为是正确的,看重和维护自己的人格尊严。

3.这是一出正面歌颂青年男女争取婚姻自主、讽刺封建家长的作品,人物生动,剧情活泼、艺术风格轻松,与《梧桐雨》的凝重迥然不同。

试叙马致远《汉宫秋》的思想内容与艺术特色著名历史剧《汉宫秋》元代作家马致远的代表作,取材昭君出塞的故事。

1.把“和亲”之举作为国家衰弱的征象,写历史兴亡的感慨,借昭君之恨抒发了反抗民族压迫的情绪,并在一定程度上抨击了封建王朝的腐败无能。

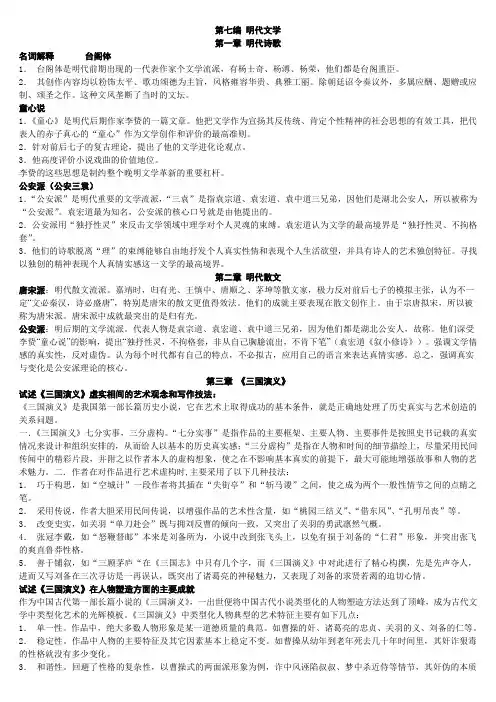

第七编明代文学第一章明代诗歌名词解释台阁体1.台阁体是明代前期出现的一代表作家个文学流派,有杨士奇、杨溥、杨荣,他们都是台阁重臣。

2.其创作内容均以粉饰太平、歌功颂德为主旨,风格雍容华贵、典雅工丽。

除朝廷诏令奏议外,多属应酬、题赠或应制、颂圣之作。

这种文风垄断了当时的文坛。

童心说1.《童心》是明代后期作家李贽的一篇文章。

他把文学作为宣扬其反传统、肯定个性精神的社会思想的有效工具,把代表人的赤子真心的“童心”作为文学创作和评价的最高准则。

2.针对前后七子的复古理论,提出了他的文学进化论观点。

3.他高度评价小说戏曲的价值地位。

李贽的这些思想是制约整个晚明文学革新的重要杠杆。

公安派(公安三袁)1.“公安派”是明代重要的文学流派,“三袁”是指袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟,因他们是湖北公安人,所以被称为“公安派”。

袁宏道最为知名,公安派的核心口号就是由他提出的。

2.公安派用“独抒性灵”来反击文学领域中理学对个人灵魂的束缚。

袁宏道认为文学的最高境界是“独抒性灵、不拘格套”。

3.他们的诗歌脱离“理”的束缚能够自由地抒发个人真实性情和表现个人生活欲望,并具有诗人的艺术独创特征。

寻找以独创的精神表现个人真情实感这一文学的最高境界。

第二章明代散文唐宋派:明代散文流派。

嘉靖时,归有光、王慎中、唐顺之、茅坤等散文家,极力反对前后七子的模拟主张,认为不一定“文必秦汉,诗必盛唐”,特别是唐宋的散文更值得效法。

他们的成就主要表现在散文创作上。

由于宗唐拟宋,所以被称为唐宋派。

唐宋派中成就最突出的是归有光。

公安派:明后期的文学流派。

代表人物是袁宗道、袁宏道、袁中道三兄弟,因为他们都是湖北公安人,故称。

他们深受李贽“童心说”的影响,提出“独抒性灵,不拘格套,非从自己胸臆流出,不肯下笔”(袁宏道《叙小修诗》)。

强调文学情感的真实性,反对虚伪。

认为每个时代都有自己的特点,不必拟古,应用自己的语言来表达真情实感。

总之,强调真实与变化是公安派理论的核心。

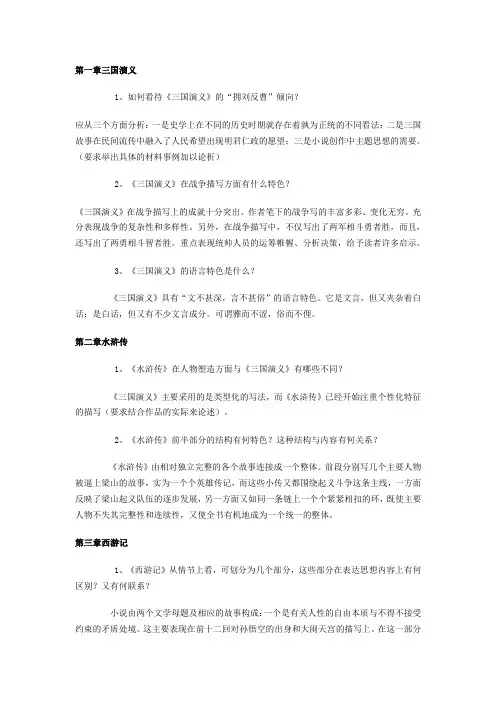

第一章三国演义1、如何看待《三国演义》的“拥刘反曹”倾向?应从三个方面分析:一是史学上在不同的历史时期就存在着孰为正统的不同看法;二是三国故事在民间流传中融入了人民希望出现明君仁政的愿望;三是小说创作中主题思想的需要。

(要求举出具体的材料事例加以论析)2、《三国演义》在战争描写方面有什么特色?《三国演义》在战争描写上的成就十分突出。

作者笔下的战争写的丰富多彩、变化无穷。

充分表现战争的复杂性和多样性。

另外,在战争描写中,不仅写出了两军相斗勇者胜,而且,还写出了两勇相斗智者胜。

重点表现统帅人员的运筹帷幄、分析决策,给予读者许多启示。

3、《三国演义》的语言特色是什么?《三国演义》具有“文不甚深,言不甚俗”的语言特色。

它是文言,但又夹杂着白话;是白话,但又有不少文言成分。

可谓雅而不涩,俗而不俚。

第二章水浒传1、《水浒传》在人物塑造方面与《三国演义》有哪些不同?《三国演义》主要采用的是类型化的写法,而《水浒传》已经开始注重个性化特征的描写(要求结合作品的实际来论述)。

2、《水浒传》前半部分的结构有何特色?这种结构与内容有何关系?《水浒传》由相对独立完整的各个故事连接成一个整体。

前段分别写几个主要人物被逼上梁山的故事,实为一个个英雄传记,而这些小传又都围绕起义斗争这条主线,一方面反映了梁山起义队伍的逐步发展,另一方面又如同一条链上一个个紧紧相扣的环,既使主要人物不失其完整性和连续性,又使全书有机地成为一个统一的整体。

第三章西游记1、《西游记》从情节上看,可划分为几个部分,这些部分在表达思想内容上有何区别?又有何联系?小说由两个文学母题及相应的故事构成:一个是有关人性的自由本质与不得不接受约束的矛盾处境。

这主要表现在前十二回对孙悟空的出身和大闹天宫的描写上。

在这一部分里,孙悟空象征着人的自由本性;玉皇大帝、生、死及一切清规戒律,象征着对人的自由本性的束缚。

把大闹天宫看成是通过神话形式、投影式地反映人民反封建正统、反皇权尊严的叛逆思想和叛逆情绪的一种折光,应当是恰当的。

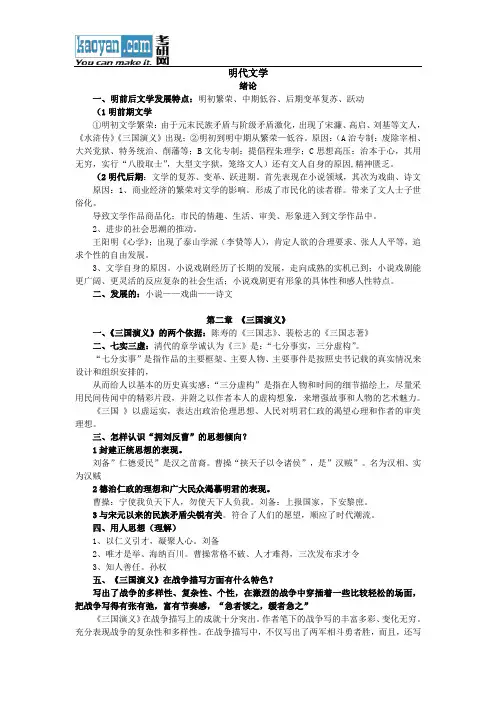

明代文学绪论一、明前后文学发展特点:明初繁荣、中期低谷、后期变革复苏、跃动(1明前期文学①明初文学繁荣:由于元末民族矛盾与阶级矛盾激化,出现了宋濂、高启、刘基等文人,《水浒传》《三国演义》出现;②明初到明中期从繁荣—低谷。

原因:(A治专制:废除宰相、大兴党狱、特务统治、削藩等;B文化专制:提倡程朱理学;C思想高压:治本于心,其用无穷,实行“八股取士”,大型文字狱,笼络文人)还有文人自身的原因,精神匮乏。

(2明代后期:文学的复苏、变革、跃进期。

首先表现在小说领域,其次为戏曲、诗文原因:1、商业经济的繁荣对文学的影响。

形成了市民化的读者群。

带来了文人士子世俗化。

导致文学作品商品化;市民的情趣、生活、审美、形象进入到文学作品中。

2、进步的社会思潮的推动。

王阳明《心学》;出现了泰山学派(李贽等人),肯定人欲的合理要求、张人人平等,追求个性的自由发展。

3、文学自身的原因。

小说戏剧经历了长期的发展,走向成熟的实机已到;小说戏剧能更广阔、更灵活的反应复杂的社会生活;小说戏剧更有形象的具体性和感人性特点。

二、发展的:小说——戏曲——诗文第二章《三国演义》一、《三国演义》的两个依据:陈寿的《三国志》、裴松志的《三国志著》二、七实三虚:清代的章学诚认为《三》是:“七分事实,三分虚构”。

“七分实事”是指作品的主要框架、主要人物、主要事件是按照史书记载的真实情况来设计和组织安排的,从而给人以基本的历史真实感;“三分虚构”是指在人物和时间的细节描绘上,尽量采用民间传闻中的精彩片段,并附之以作者本人的虚构想象,来增强故事和人物的艺术魅力。

《三国》以虚运实,表达出政治伦理思想、人民对明君仁政的渴望心理和作者的审美理想。

三、怎样认识“拥刘反曹”的思想倾向?1封建正统思想的表现。

刘备”仁德爱民”是汉之苗裔。

曹操“挟天子以令诸侯”,是”汉贼”。

名为汉相、实为汉贼2德治仁政的理想和广大民众渴慕明君的表现。

曹操:宁使我负天下人,勿使天下人负我。

绪论概说可分为三个阶段:●自清入关到雍正末年(1644-1735为前期,大致是顺治、康熙、雍正年间;●自乾隆初年到道光十九年(1736-1839)为中期,大致指乾隆、嘉庆、道光二十年以前;●自道光二十年鸦片战争至宣统三年辛亥革命(1840-1911)为后期,或叫晚期(近代)。

第一节文化专制下的学术与文学一、文化专制(思想专制)* 独尊程朱理学* 编书与禁书:《明史》《康熙字典》《渊鉴类函》《佩文韵府》《古今图书集成》《唐诗》《四库全书》* 文字狱:“清风不识字,何故乱翻书”二、乾嘉汉学三、文学:桐城派古文乾嘉学派* 在文字狱的影响下,乾隆、嘉庆年间很多文人不敢关心政治,他们把主要精力用于对古代文献的整理和考证。

这些汉学家对古文献在文字、音韵、训诂、金石、地理等学术方面,做出了卓越的贡献,在中国学术史上有一定的历史地位。

其治学方法与顾炎武一脉相承,却丢掉了他经世致用的精神。

乾嘉学派是清王朝文化专制的结果。

第二节清代人文思潮与文学一、人文思潮:由李卓吾的个性解放,到清代延伸到社会的解放,明代由思想领域的反传统到清代拓展为对社会制度方面的批判、探讨。

二、清代文学:清初,文学创作趋于雅正,文学家关心社会政治大于关心自己的幸福得失。

清代中叶,文学领域呈现出类似晚明的一股思潮,反传统、尊情、求变、思想解放。

袁枚是诗坛上的代表人物,吴敬梓和曹雪芹是小说中的代表人物。

第三节清代文学的历史特征* 集历代文学之大成各类文体都有一大批作者(诗词文赋骈体戏曲小说)创作数量超过以往任何朝代文学理论和古籍整理盛况空前(诗话、词话、文论、曲论、小说点评)第一章清初诗文的繁荣与词学的复兴第一节顾炎武、黄宗羲、王夫之等其他遗民文人1、生平及思想:“天下兴亡,匹夫有责”“文须有益于天下”,“诗主性情,不贵奇巧”。

2、诗文创作:《正始》“有亡国,有亡天下。

亡国与亡天下奚辨?曰:‘易姓改号,谓之亡国;仁义充塞,而至于率兽食人,人将相食,谓之亡天下。

第七编明代文学绪论明代文学呈现波浪形态势,大致可分成2个阶段:一.前期作为元文学馀波和明中后期文学突变的准备,可视为中古文学最后阶段;二.嘉靖(1522~1566)后,文学变革迅猛异常,步入近古新时代。

(一)明中叶到鸦片战争是近古期第一段。

(二)元明际社会动荡,形成人心思治、崇拜英雄的思潮,涌现一批精神上较解放且富时代使命感的文人,文学作品尚酣畅雄健的阳刚之美,浸透忧患意识,如《三国志通俗演义》、《水游传》;南戏中兴和宋濂、刘基、高启等诗文作家。

(三)明初经济复苏,士人忧患意识消蚀;思想文化专制和特务统治,平添不安全感,知识分子转而欣赏平稳和谐、雍容典雅美:小说、戏曲创作受限,“台阁体”诗歌和讴歌富贵、道德、神仙的戏剧泛滥,文学倾向贵族化、御用化而滑入低谷。

(四)明中叶,商业经济繁荣、市民阶层壮大、统治集团腐朽、思想控制松动、王阳明心学流行,嘉靖后文学复苏:1.文学创作随接受对象下层化、市民化而更加面向现实,创作主体精神高扬,突出个性和人欲的表露。

2.叙事文学全面成熟,向近代化变革:(1)《三国志通俗演义》、《水浒传》、《西游记》、《金瓶梅词话》问世;(2)戏曲:从《宝剑记》、《浣纱记》、《鸣凤记》等三大传奇问世,传奇定型和昆腔改革,到汤显祖写“临川四梦”,戏曲创作推向继元杂剧后的又一高峰;(3)诗文:继前七子在弘治年间(1488~1505)以“复古”开展文学革新运动后,相继出现唐家派、后七子、公安派、竟陵派等。

(4)以“三言”、“二拍”为代表的白话短篇小说繁荣,(5)“挂枝儿”、“山歌”等民间文学的流行和整理。

3.明末天启、崇祯(1621~1644)间,国事多艰、经世实学思潮抬头,向理性回归,重新强调文学的社会功用,开启清文学思潮的转变。

三.明中期后,文学向世俗化、个性化、趣味化流动。

第一节商业经济的繁荣与城市文化形态的形成一.工商业的发展与城市的繁荣,市民阶层壮大,新读者群形成。

二.新内容与新形象:市民生活、市民情趣、市民形象。

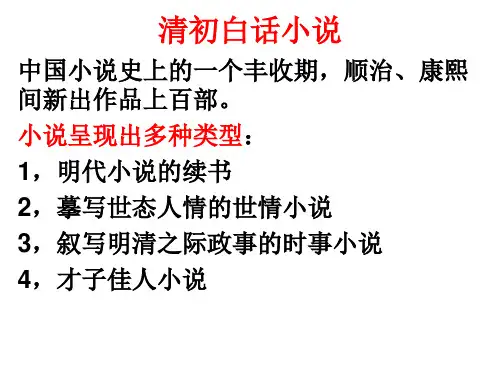

清初白话小说

一.入清后白话小说作者:遗民文人多出于内心苦闷和关怀世道之心;落拓文人多由于受着小说盛行这种文化现象的诱导,有的作为谋生之道。

二.清初白话小说的多种类型:明小说的续书;摹写世态人情的世情小说;叙写明清之际政事的时世小说;才子佳人小说。

三.顺治、康熙间新出的作品总计有百部,标志着小说创作总体上已由改编迈入个人独创阶段。

第一节小说续书与《水浒后传》

一.清初小说续书的两种作法。

(一)仿造:作者刻意仿照原书,用原书主要人物或其后身,演绎出与原书类似的故事情节,成为一部类似的小说。

如天花才子评《后西游记》清莲室主人《后水浒传》。

1.蕴有一定新意,如《后西游记》寓有嘲谑愚昧佞佛现象的意旨;《后水浒传》隐寓清初遗民情绪。

2.但多模拟气过重,艺术水平不高。

(二)假借原书的一些人物,另行结撰故事情节,内容、意蕴都与原书大为不同。

如丁耀亢《续金瓶梅》以金兵南侵为时代背景,以原书吴月娘携子逃难为线索,先后写西门庆、潘金莲、陈经济等转世后的淫恶孽报,及蒋竹山、苗青叛国通敌的罪恶,中间插叙徽宗被掳等历史故事,借续书影射现实,抒发心中对清以武力取代明的愤懑。

二.清初小说续书优秀之作—陈忱《水浒后传》。

(一)陈忱,字遐心,号雁宕山樵。

(二)惊隐诗社:叶桓奏、顾炎武、归庄等名士组成。

(三)托名“古宋遗民”作《水浒后传》借以抒愤写心。

1.据原书结局,叙写李俊、燕青等32人再度起义,由反抗贪官污吏转为反抗入侵的金兵,惩治祸国通敌的奸臣、叛将,寄托亡国之恨和关心国事的无限心曲;写李俊起义建基立业,明显由郑成功、张煌言拥兵海上抗清事而生发,反映江南遗民们寄恢复希望于海上和不臣服新王朝的普遍心态。

2.李俊等在海上建基立业的情节缺乏内在生活血肉,大团圆结局落入俗套。

3.叙事方面表现出新特点。

《后传》也属英雄传奇一类,但叙事模式发生变化,人物情节趋向生活化,抒情写意性增强;写人物往往加进景物描写,造成情景交融的艺术境界;有些地方进而引出人物感慨、议论。

使小说带有抒情写意性。

第二节《醒世姻缘传》

一.作者与成书年代。

(一)作者署名“西周生”。

(二)用山东中部方言作成,故事背景主要是山东济南府绣江县(章丘别称)明水镇,中间涉及明末本地实事,说明作者是明末清初本地文人;成于清初顺治年间。

二.独创的长篇世情小说。

(一)继《金瓶梅》后的长篇世情小说,风格相近,受《金瓶梅》影响明显。

(二)没有借用旧故事框架或较多采用、改制已有作品,而完全取材于现实生活,虚构出全新的小说人物和生活图画,而且还有一个明确题旨,要解决夫妻关系恶劣的原因这一社会问题,小说情节结构也是由此而设计。

(三《醒》是最早的作家独创的长篇世情小说。

三.荒唐的因果报应模式。

(一)《醒》原名“恶姻缘”,100回,按照佛教因果报应观念,先后写两世两种恶姻缘:前22回叙前世晁家;22回后写今世狄家。

(二)为营造故事,小说还写进一些荒唐情节和无稽说教,具浓重的荒诞神秘色彩。

四.鲜活的社会众生相,全景式地反映出那时吏治腐败、世风浇薄的面貌。

五.宿命外壳中的真实内蕴。

(一)对作为因果关系的两个家庭、两种恶姻缘的描写有具体生活内容。

如写晁氏、计氏家境变化后的关系,也写出薛素姐虐待狂的现实原因。

(二)薛素姐婚姻悲剧,其对不忠丈夫的凶悍惩罚,出自女性妒情和对男性放纵的反抗,比其他小说更深刻地透露出“悍”的原因。

(三)作者出于男性立场,有感于世间“阴阳倒置,刚柔失调”即丈夫受妻妾欺凌现象发作,有意将薛写成狐精转世的悍妇,表现出男权

主义的立场;但小说客观上揭示出男性被女性欺凌的原因,追究到男性压迫女性的人生悲剧,表现为循环相因的生活过程,蕴含现实逻辑内核:女性对男性的欺凌,也就是对男性压迫的反抗;小说在以因果报应警世的思想躯壳里包孕呼吁尊重女性、夫妻“相敬如宾”的现实意义。

六.叙事的幽默与喜剧风格。

(一)受《金瓶梅》影响,写寻常细事,真切细致,贴近生活原貌,富生活气息。

(二)写实基调上,往往加夸张之笔,显示其人其事滑稽可笑,形成讽刺艺术效果。

(三)各类人物大都写出各自势利嘴脸,可说写尽众生相。

(四)用方言俗语描摹人物情状,流露诙谐幽默的情趣。