上海2018静安高三语文一模

- 格式:doc

- 大小:75.00 KB

- 文档页数:11

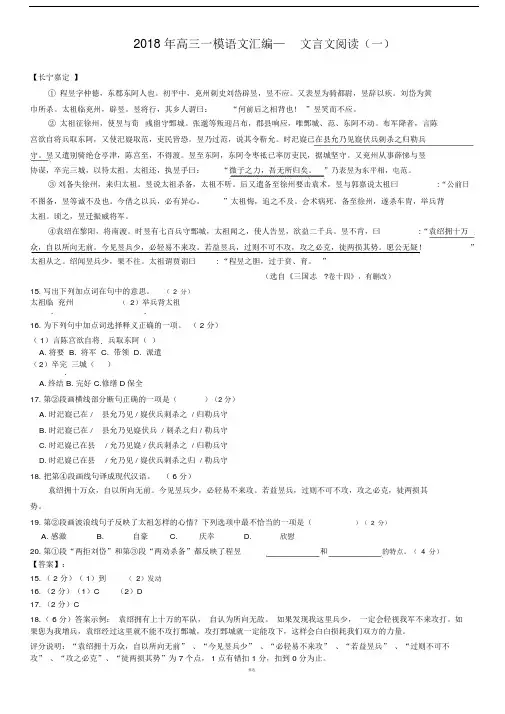

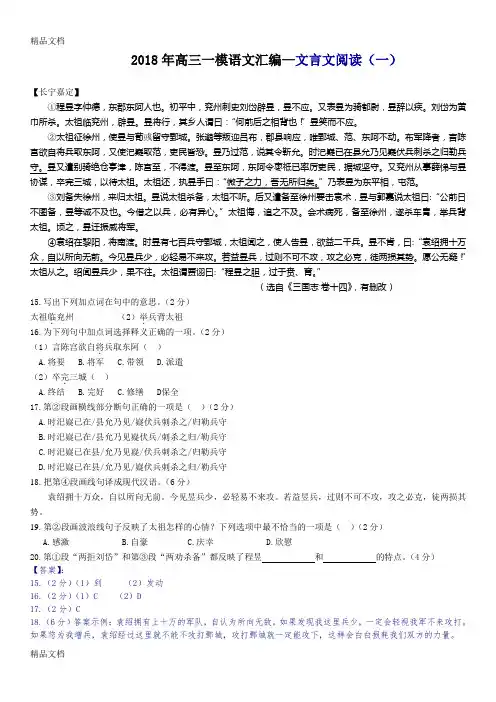

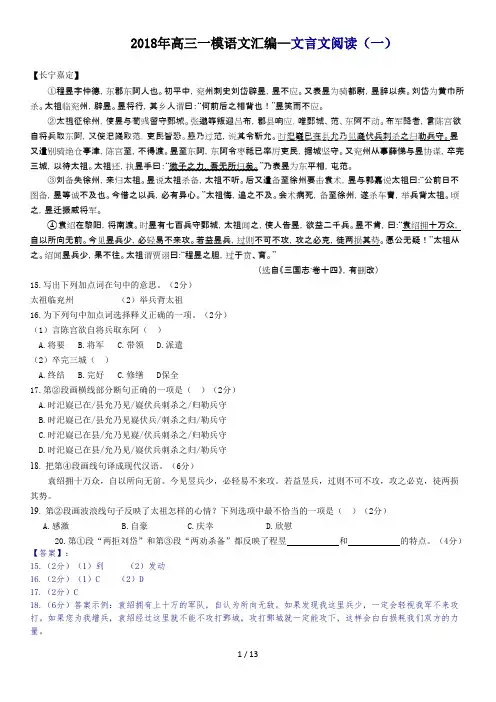

2018 年高三一模语文汇编—文言文阅读(一)【长宁嘉定】① 程昱字仲德,东郡东阿人也。

初平中,兖州刺史刘岱辟昱,昱不应。

又表昱为骑都尉,昱辞以疾。

刘岱为黄巾所杀。

太祖临兖州,辟昱。

昱将行,其乡人谓曰:“何前后之相背也!”昱笑而不应。

② 太祖征徐州,使昱与荀彧留守鄄城。

张邈等叛迎吕布,郡县响应,唯鄄城、范、东阿不动。

布军降者,言陈宫欲自将兵取东阿,又使汜嶷取范,吏民皆恐。

昱乃过范,说其令靳允。

时汜嶷已在县允乃见嶷伏兵刺杀之归勒兵守。

昱又遣别骑绝仓亭津,陈宫至,不得渡。

昱至东阿,东阿令枣祗已率厉吏民,据城坚守。

又兖州从事薛悌与昱协谋,卒完三城,以待太祖。

太祖还,执昱手曰:“微子之力,吾无所归矣。

”乃表昱为东平相,屯范。

③刘备失徐州,来归太祖。

昱说太祖杀备,太祖不听。

后又遣备至徐州要击袁术,昱与郭嘉说太祖曰:“公前日不图备,昱等诚不及也。

今借之以兵,必有异心。

”太祖悔,追之不及。

会术病死,备至徐州,遂杀车胄,举兵背太祖。

顷之,昱迁振威将军。

④袁绍在黎阳,将南渡。

时昱有七百兵守鄄城,太祖闻之,使人告昱,欲益二千兵。

昱不肯,曰:“袁绍拥十万众,自以所向无前。

今见昱兵少,必轻易不来攻。

若益昱兵,过则不可不攻,攻之必克,徒两损其势。

愿公无疑!”太祖从之。

绍闻昱兵少,果不往。

太祖谓贾诩曰: “程昱之胆,过于贲、育。

”(选自《三国志?卷十四》,有删改)15. 写出下列加点词在句中的意思。

(2分)太祖临兖州(2)举兵背太祖..16.为下列句中加点词选择释义正确的一项。

( 2 分)( 1)言陈宫欲自将.兵取东阿()A. 将要B. 将军C. 带领D. 派遣(2)卒完三城().A.终结B. 完好C.修缮 D保全17. 第②段画横线部分断句正确的一项是()(2 分)A. 时汜嶷已在 / 县允乃见 / 嶷伏兵刺杀之 / 归勒兵守B. 时汜嶷已在 / 县允乃见嶷伏兵 / 刺杀之归 / 勒兵守C. 时汜嶷已在县/ 允乃见嶷 / 伏兵刺杀之 / 归勒兵守D. 时汜嶷已在县/ 允乃见 / 嶷伏兵刺杀之归 / 勒兵守18.把第④段画线句译成现代汉语。

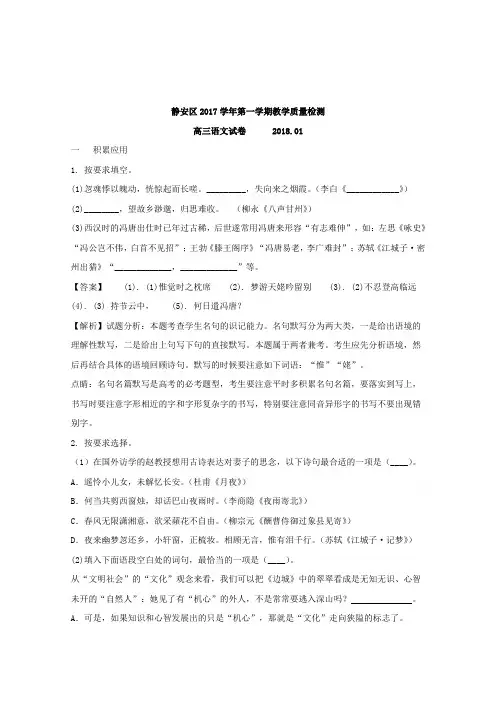

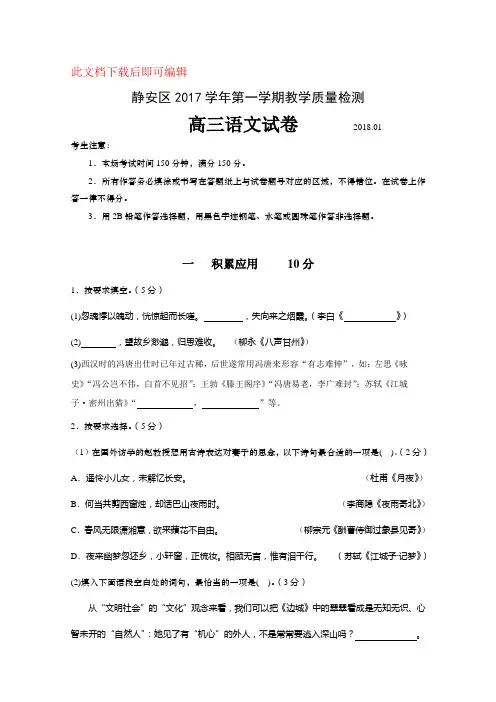

静安区2017学年第一学期教学质量检测高三语文试卷 2018.01一积累应用1. 按要求填空。

(1)忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

_________,失向来之烟霞。

(李白《____________》)(2)________,望故乡渺邈,归思难收。

(柳永《八声甘州》)(3)西汉时的冯唐出仕时已年过古稀,后世遂常用冯唐来形容“有志难伸”,如:左思《咏史》“冯公岂不伟,白首不见招”;王勃《滕王阁序》“冯唐易老,李广难封”;苏轼《江城子·密州出猎》“_____________,_____________”等。

【答案】 (1). (1)惟觉时之枕席 (2). 梦游天姥吟留别 (3). (2)不忍登高临远(4). (3) 持节云中, (5). 何日遣冯唐?【解析】试题分析:本题考查学生名句的识记能力。

名句默写分为两大类,一是给出语境的理解性默写,二是给出上句写下句的直接默写。

本题属于两者兼考。

考生应先分析语境,然后再结合具体的语境回顾诗句。

默写的时候要注意如下词语:“惟”“姥”。

点睛:名句名篇默写是高考的必考题型,考生要注意平时多积累名句名篇,要落实到写上,书写时要注意字形相近的字和字形复杂字的书写,特别要注意同音异形字的书写不要出现错别字。

2. 按要求选择。

(1)在国外访学的赵教授想用古诗表达对妻子的思念,以下诗句最合适的一项是(____)。

A.遥怜小儿女,未解忆长安。

(杜甫《月夜》)B.何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)C.春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由。

(柳宗元《酬曹侍御过象县见寄》)D.夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

(苏轼《江城子·记梦》)(2)填入下面语段空白处的词句,最恰当的一项是(____)。

从“文明社会”的“文化”观念来看,我们可以把《边城》中的翠翠看成是无知无识、心智未开的“自然人”:她见了有“机心”的外人,不是常常要逃入深山吗?。

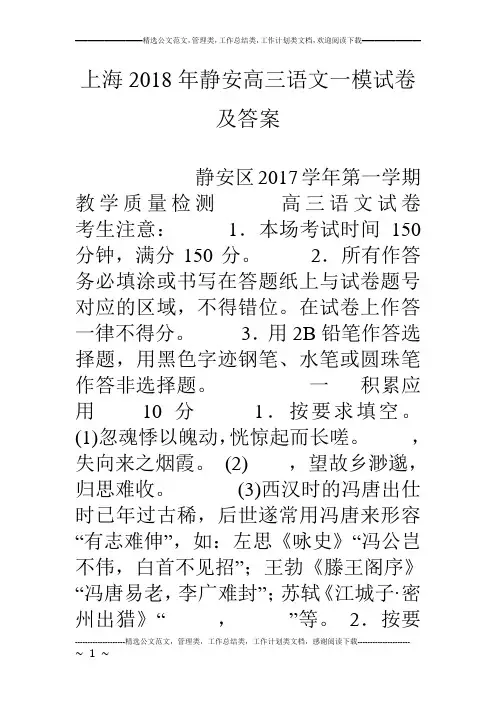

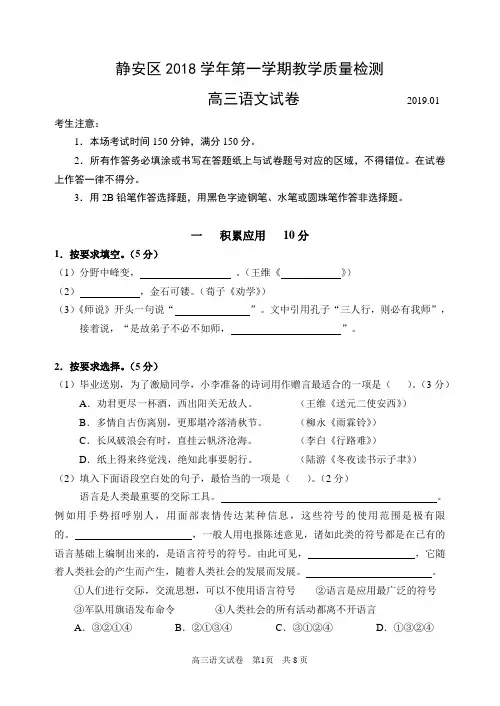

上海2018年静安高三语文一模试卷及答案静安区2017学年第一学期教学质量检测高三语文试卷考生注意:1.本场考试时间150分钟,满分150分。

2.所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域,不得错位。

在试卷上作答一律不得分。

3.用2B铅笔作答选择题,用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

一积累应用10分1.按要求填空。

(1)忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

,失向来之烟霞。

(2),望故乡渺邈,归思难收。

(3)西汉时的冯唐出仕时已年过古稀,后世遂常用冯唐来形容“有志难伸”,如:左思《咏史》“冯公岂不伟,白首不见招”;王勃《滕王阁序》“冯唐易老,李广难封”;苏轼《江城子·密州出猎》“,”等。

2.按要求选择。

在国外访学的赵教授想用古诗表达对妻子的思念,以下诗句最合适的一项是( )。

A.遥怜小儿女,未解忆长安。

B.何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

C.春风无限潇湘意,欲采蘋花不自。

D.夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

(2)填入下面语段空白处的词句,最恰当的一项是( )。

从?文明社会?的?文化?观念来看,我们可以把《边城》中的翠翠看成是无知无识、心智未开的?自然人?:她见了有?机心?的外人,不是常常要逃入深山吗?。

A.可是,如果知识和心智发展出的只是“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

B.因此,知识和心智如果发展出的只是“机心”,“文化”就可能走向了狭隘的境地。

C.因此,如果知识和心智发展出的只有“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

D.可是,知识和心智如果发展出的只有”机心”,那就说明“文化”走向了狭隘境地。

第 1 页共11 页二阅读70分阅读下文,完成第3—7题。

文化的融合将日益重要①城市发展一方面需要移民,但是移民的确会带来很多相应的问题。

移民带来互补性和多样性,这对经济社会发展是好事,尤其是文化领域,文化和民族多样性有益于产生重大的思想。

特大城市的真正挑战在于,不同的人,习惯、文化、宗教都不一样,如果移民的融合做得不好,多样性就可能转化为冲突。

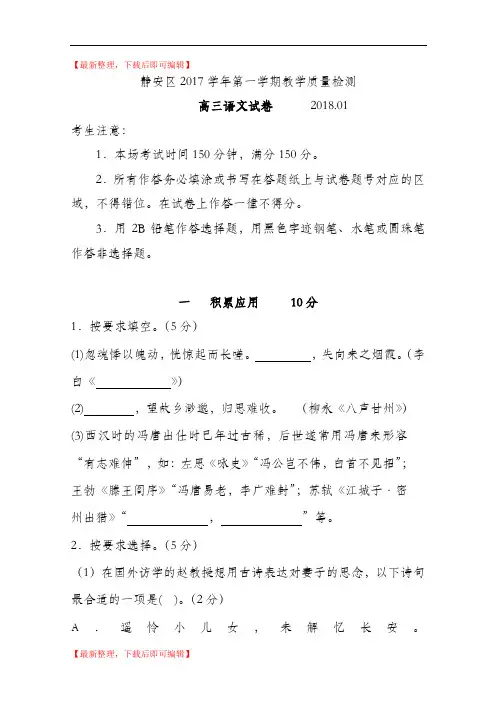

【最新整理,下载后即可编辑】静安区2017学年第一学期教学质量检测高三语文试卷2018.01考生注意:1.本场考试时间150分钟,满分150分。

2.所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域,不得错位。

在试卷上作答一律不得分。

3.用2B铅笔作答选择题,用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

一积累应用10分1.按要求填空。

(5分)(1)忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

,失向来之烟霞。

(李白《》)(2) ,望故乡渺邈,归思难收。

(柳永《八声甘州》)(3)西汉时的冯唐出仕时已年过古稀,后世遂常用冯唐来形容“有志难伸”,如:左思《咏史》“冯公岂不伟,白首不见招”;王勃《滕王阁序》“冯唐易老,李广难封”;苏轼《江城子·密州出猎》“,”等。

2.按要求选择。

(5分)(1)在国外访学的赵教授想用古诗表达对妻子的思念,以下诗句最合适的一项是( )。

(2分)A.遥怜小儿女,未解忆长安。

(杜甫《月夜》)B.何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)C.春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由。

(柳宗元《酬曹侍御过象县见寄》)D.夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

(苏轼《江城子·记梦》)(2)填入下面语段空白处的词句,最恰当的一项是( )。

(3分)从“文明社会”的“文化”观念来看,我们可以把《边城》中的翠翠看成是无知无识、心智未开的“自然人”:她见了有“机心”的外人,不是常常要逃入深山吗?。

A.可是,如果知识和心智发展出的只是“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

B.因此,知识和心智如果发展出的只是“机心”,“文化”就可能走向了狭隘的境地。

C.因此,如果知识和心智发展出的只有“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

D.可是,知识和心智如果发展出的只有“机心”,那就说明“文化”走向了狭隘境地。

二阅读70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

(16分)文化的融合将日益重要①城市发展一方面需要移民,但是移民的确会带来很多相应的问题。

此文档下载后即可编辑静安区2017学年第一学期教学质量检测高三语文试卷2018.01考生注意:1.本场考试时间150分钟,满分150分。

2.所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域,不得错位。

在试卷上作答一律不得分。

3.用2B铅笔作答选择题,用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

一积累应用10分1.按要求填空。

(5分)(1)忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

,失向来之烟霞。

(李白《》)(2),望故乡渺邈,归思难收。

(柳永《八声甘州》)(3)西汉时的冯唐出仕时已年过古稀,后世遂常用冯唐来形容“有志难伸”,如:左思《咏史》“冯公岂不伟,白首不见招”;王勃《滕王阁序》“冯唐易老,李广难封”;苏轼《江城子·密州出猎》“,”等。

2.按要求选择。

(5分)(1)在国外访学的赵教授想用古诗表达对妻子的思念,以下诗句最合适的一项是( )。

(2分)A.遥怜小儿女,未解忆长安。

(杜甫《月夜》)B.何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)C.春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由。

(柳宗元《酬曹侍御过象县见寄》)D.夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

(苏轼《江城子·记梦》)(2)填入下面语段空白处的词句,最恰当的一项是( )。

(3分)从“文明社会”的“文化”观念来看,我们可以把《边城》中的翠翠看成是无知无识、心智未开的“自然人”:她见了有“机心”的外人,不是常常要逃入深山吗?。

A.可是,如果知识和心智发展出的只是“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

B.因此,知识和心智如果发展出的只是“机心”,“文化”就可能走向了狭隘的境地。

C.因此,如果知识和心智发展出的只有“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

D.可是,知识和心智如果发展出的只有“机心”,那就说明“文化”走向了狭隘境地。

二阅读70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

(16分)文化的融合将日益重要①城市发展一方面需要移民,但是移民的确会带来很多相应的问题。

2018年高三一模语文汇编—文言文阅读(一)【长宁嘉定】①程昱字仲德,东郡东阿人也。

初平中,兖州刺史刘岱辟昱,昱不应。

又表昱为骑都尉,昱辞以疾。

刘岱为黄巾所杀。

太祖临兖州,辟昱。

昱将行,其乡人谓曰:“何前后之相背也!”昱笑而不应。

②太祖征徐州,使昱与荀彧留守鄄城。

张邈等叛迎吕布,郡县响应,唯鄄城、范、东阿不动。

布军降者,言陈宫欲自将兵取东阿,又使汜嶷取范,吏民皆恐。

昱乃过范,说其令靳允。

时汜嶷已在县允乃见嶷伏兵刺杀之归勒兵守。

昱又遣别骑绝仓亭津,陈宫至,不得渡。

昱至东阿,东阿令枣祗已率厉吏民,据城坚守。

又兖州从事薛悌与昱协谋,卒完三城,以待太祖。

太祖还,执昱手曰:“微子之力,吾无所归矣。

”乃表昱为东平相,屯范。

③刘备失徐州,来归太祖。

昱说太祖杀备,太祖不听。

后又遣备至徐州要击袁术,昱与郭嘉说太祖曰:“公前日不图备,昱等诚不及也。

今借之以兵,必有异心。

”太祖悔,追之不及。

会术病死,备至徐州,遂杀车胄,举兵背太祖。

顷之,昱迁振威将军。

④袁绍在黎阳,将南渡。

时昱有七百兵守鄄城,太祖闻之,使人告昱,欲益二千兵。

昱不肯,曰:“袁绍拥十万众,自以所向无前。

今见昱兵少,必轻易不来攻。

若益昱兵,过则不可不攻,攻之必克,徒两损其势。

愿公无疑!”太祖从之。

绍闻昱兵少,果不往。

太祖谓贾诩曰:“程昱之胆,过于贲、育。

”(选自《三国志·卷十四》,有删改)15.写出下列加点词在句中的意思。

(2分)太祖临.兖州(2)举.兵背太祖16.为下列句中加点词选择释义正确的一项。

(2分)(1)言陈宫欲自将.兵取东阿()A.将要B.将军C.带领D.派遣(2)卒完.三城()A.终结B.完好C.修缮 D保全17.第②段画横线部分断句正确的一项是()(2分)A.时汜嶷已在/县允乃见/嶷伏兵刺杀之/归勒兵守B.时汜嶷已在/县允乃见嶷伏兵/刺杀之归/勒兵守C.时汜嶷已在县/允乃见嶷/伏兵刺杀之/归勒兵守D.时汜嶷已在县/允乃见/嶷伏兵刺杀之归/勒兵守18.把第④段画线句译成现代汉语。

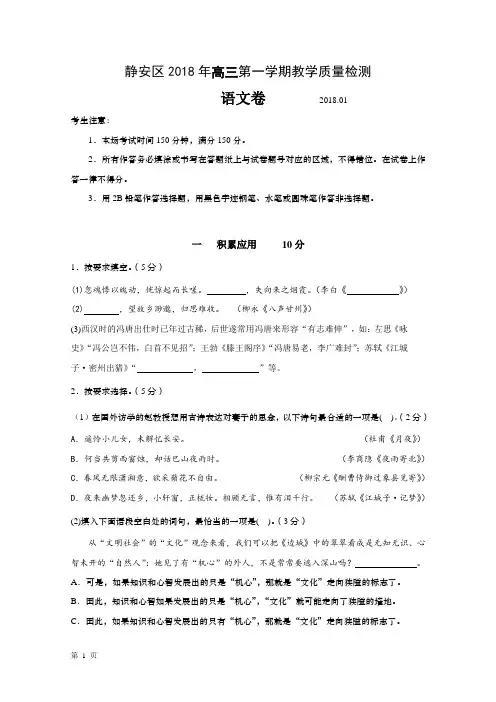

静安区2018年高三第一学期教学质量检测语文卷2018.01考生注意:1.本场考试时间150分钟,满分150分。

2.所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域,不得错位。

在试卷上作答一律不得分。

3.用2B铅笔作答选择题,用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

一积累应用10分1.按要求填空。

(5分)(1)忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

,失向来之烟霞。

(李白《》)(2) ,望故乡渺邈,归思难收。

(柳永《八声甘州》)(3)西汉时的冯唐出仕时已年过古稀,后世遂常用冯唐来形容“有志难伸”,如:左思《咏史》“冯公岂不伟,白首不见招”;王勃《滕王阁序》“冯唐易老,李广难封”;苏轼《江城子·密州出猎》“,”等。

2.按要求选择。

(5分)(1)在国外访学的赵教授想用古诗表达对妻子的思念,以下诗句最合适的一项是( )。

(2分)A.遥怜小儿女,未解忆长安。

(杜甫《月夜》)B.何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)C.春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由。

(柳宗元《酬曹侍御过象县见寄》)D.夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

(苏轼《江城子·记梦》)(2)填入下面语段空白处的词句,最恰当的一项是( )。

(3分)从“文明社会”的“文化”观念来看,我们可以把《边城》中的翠翠看成是无知无识、心智未开的“自然人”:她见了有“机心”的外人,不是常常要逃入深山吗?。

A.可是,如果知识和心智发展出的只是“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

B.因此,知识和心智如果发展出的只是“机心”,“文化”就可能走向了狭隘的境地。

C.因此,如果知识和心智发展出的只有“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

D.可是,知识和心智如果发展出的只有“机心”,那就说明“文化”走向了狭隘境地。

二阅读70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

(16分)文化的融合将日益重要①城市发展一方面需要移民,但是移民的确会带来很多相应的问题。

A. 描写一名军将“竦听”“居樽下拜”“起为寿”等动作,间接表现出南宫生的声望卓著。

B. 从另一名军将“从健儿”“带刀”“策马踵后生”等行为,可见南宫生能“以气服人”。

C. 写南宫生在跟踪者意欲行凶的情况下“故缓辔”“不少避”,表现出他心胸气量过人。

D. 详细叙述南宫生折服两名蛮横军将的经过,凸显出他既豪侠仗义又不失谋略的特质。

20. 根据第⑤段内容,概括南宫生之“贤”有哪些表现。

(4分)【答案】:15.⑴周济,救济(1分)⑵居于……之下,谦让(1分)16.⑴D(1分)⑵B(1分)17.那个人知道南宫生不是软弱的人,就带着人走了,不敢冲撞冒犯叫他让开路。

第二天早上,那个军将由朋友引见到南宫生那里赔礼,请求与南宫生交好。

(补充主语、引去、突冒呵避、明旦、介客诣生谢、结欢,6分)18. D(2分)19. D(2分)20. 结交贤士并四处宣扬他们的美德;助人之急而不居功(4分,各2分)【译文】南宫生,苏州人,身材高大,读书广博。

年轻时很侠义,爱好击剑骑马,尤其长于用弹弓,对准飞的鸟就能击落它。

家中向来财物丰厚,南宫生就以此供养宾客,并且和年轻人一起喝酒赌钱,花尽了家中的资产。

到了壮年,见天下大乱,就想着要建功立业,于是离开酒肉朋友们,去学习兵法,学得了风后《握奇》的阵法。

准备往北到中原去,追随豪杰们图谋大事业,正赶上道路不通,各处走走也没遇见投合的人,就沿长江逆流而上,到了南京,又到了金华县和会稽山,渡过钱塘江,泛舟太湖后回到家乡。

南宫生在家乡一向以有气节而闻名,士大夫们都仰慕他,争着到他家请他或问候他,他家门前停放的往来宾客的车一天就有几十辆。

南宫生也喜爱跟人结交,无论地位尊贵或低贱的人,他都弯着身子恭敬地与他们交往。

有两个军将凭借自己有武力十分蛮横,多次殴打侮辱读书人,人们称说他们是戴着帽子的老虎。

其中一个人曾经请南宫生喝酒。

有人对南宫生说:“那个人酒醉后会行凶伤人,不能跟他接近!”南宫生笑着说:“依仗酒醉撒酒风的人怎么会勇悍?我要制服他。

静安区2018学年第一学期教学质量检测高三语文试卷2019.01考生注意:1.本场考试时间150分钟,满分150分。

2.所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域,不得错位。

在试卷上作答一律不得分。

3.用2B铅笔作答选择题,用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

一积累应用10分1.按要求填空。

(5分)(1)分野中峰变,。

(王维《》)(2),金石可镂。

(荀子《劝学》)(3)《师说》开头一句说“”。

文中引用孔子“三人行,则必有我师”,接着说,“是故弟子不必不如师,”。

2.按要求选择。

(5分)(1)毕业送别,为了激励同学,小李准备的诗词用作赠言最适合的一项是()。

(3分)A.劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人。

(王维《送元二使安西》)B.多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。

(柳永《雨霖铃》)C.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

(李白《行路难》)D.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

(陆游《冬夜读书示子聿》)(2)填入下面语段空白处的句子,最恰当的一项是()。

(2分)语言是人类最重要的交际工具。

例如用手势招呼别人,用面部表情传达某种信息,这些符号的使用范围是极有限的。

,一般人用电报陈述意见,诸如此类的符号都是在已有的语言基础上编制出来的,是语言符号的符号。

由此可见,,它随着人类社会的产生而产生,随着人类社会的发展而发展。

①人们进行交际,交流思想,可以不使用语言符号②语言是应用最广泛的符号③军队用旗语发布命令④人类社会的所有活动都离不开语言A.③②①④B.②①③④C.③①②④D.①③②④二阅读70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

(16分)文明的调停者——全球化进程中的中国文化定位李泽厚①全球化首先是由经济或物质生活带动的。

全球化之所以不能抗拒或“大势所趋....”,不在于超级大国或跨国公司如何阴险毒辣和厉害,当然也有这些因素,但主要在于全球化能令大多数人生活有所改善。

因为全球化是与工业化、现代化连在一起的,现代化使大多数人的整体生活素质有所提高。

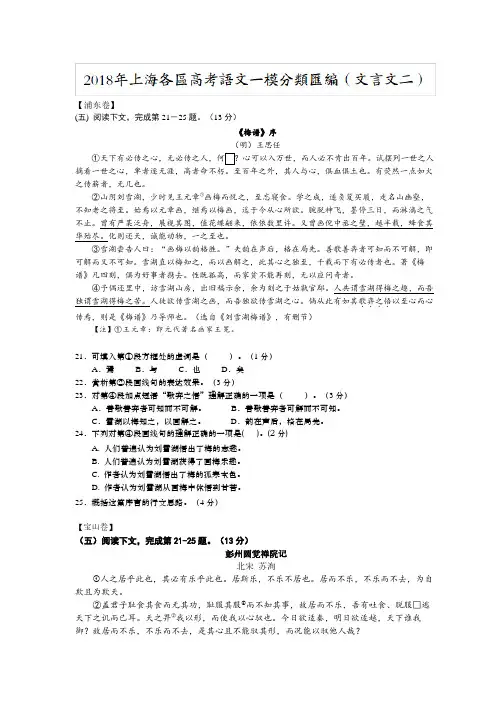

【浦东卷】(五) 阅读下文,完成第21-25题。

(13分)《梅谱》序(明)王思任摘看一世之心,卑者逐无涯,高者命不朽。

至百年之外,其人与心,俱血俱土也。

有荧然一点如火之传薪者,无几也。

②山阴刘雪湖,少时见王元章①画梅而悦之,至忘寝食。

学之成,遂负笈买履,走名山幽壑,不知老之将至。

始焉以元章画,继焉以梅画,迄于今从心所欲。

腕脱神飞,墨停三日,而淋漓之气不止。

曾有严某泛舟,展视其图,值花蝶翩来,依依数里许。

又曾画倪中丞之壁,越半载,蜂食其华殆尽。

化则还天,诚能动物,一之至也。

③雪湖尝告人曰:“画梅以韵格胜。

”夫韵在声后,格在局先。

善歌善弈者可知而不可解,即可解而又不可知。

雪湖直以梅知之,而以画解之,此其心之独至,千载而下有必传者也。

著《梅谱》凡四刻,俱为好事者携去。

性既孤高,而家贫不能再刻,无以应问奇者。

④予偶还里中,访雪湖山房,出旧稿示余,余为刻之于姑孰官邸。

人共谓雪湖得梅之趣,而吾独谓雪湖得梅之苦。

人徒欲传雪湖之画,而吾独欲传雪湖之心。

倘从此有如其歌弈之悟....以至心而心传焉,则是《梅谱》乃导师也。

(选自《刘雪湖梅谱》,有删节)【注】①王元章:即元代著名画家王冕。

21.可填入第①段方框处的虚词是()。

(1分)A.焉B.与C.也D.矣22.赏析第②段画线句的表达效果。

(3分)23.对第④段加点短语“歌弈之悟”理解正确的一项是()。

(3分)A.善歌善弈者可知而不可解。

B.善歌善弈者可解而不可知。

C.雪湖以梅知之,以画解之。

D.韵在声后,格在局先。

24.下列对第④段画线句的理解正确的一项是( )。

(2分)A. 人们普遍认为刘雪湖悟出了梅的志趣。

B. 人们普遍认为刘雪湖获得了画梅乐趣。

C. 作者认为刘雪湖悟出了梅的孤寒本色。

D. 作者认为刘雪湖从画梅中体悟到甘苦。

25.概括这篇序言的行文思路。

(4分)【宝山卷】(五)阅读下文,完成第21-25题。

(13分)彭州圆觉禅院记北宋苏洵①人之居乎此也,其必有乐乎此也。

【浦东卷】(四)阅读下文,完成第15—20题。

(18分)①任旭,字次龙,临海章安人也。

父访,吴南海太守。

②旭幼孤弱,儿童时勤于学。

及长,立操清修,不染流俗,乡曲推而爱之。

郡将蒋秀嘉其名,请为功曹。

秀居官贪秽,每不奉法,旭正色苦谏。

秀既不纳,旭谢去,闭门讲习,养志而已。

久之,秀坐.事被收,旭狼狈..营送,秀慨然叹曰:“任功曹真人也。

吾违其谠言,以至于此,复何言哉!”③寻察孝廉,除郎中,州郡仍举为郡中正,固辞归家。

永康初,惠帝博求清节俊异之士,太守仇馥荐旭清贞洁素,学识通博,诏下州郡以礼发遣。

旭以朝廷多故,志尚隐遁,辞疾不行。

寻天下大乱,陈敏作逆,江东名豪并见羁絷,惟旭与贺循守死不回。

敏卒不能屈。

④元帝初镇江东,闻其名,召为参军,手书与旭,欲使必到,旭固辞以疾。

后帝进位镇东大将军,复召之;及为左丞相,辟.为祭酒,并不就。

中兴建,公车征,会遭母忧。

于时司空王导启立学校,选天下明经之士,旭与会稽虞喜俱以隐学被召。

事未行,会有王敦之难,寻而帝崩,事遂寝.。

明帝即位,又征拜给事中,旭称疾笃,经年不到,尚书以稽留除名,仆射荀崧议以为不可。

⑤太宁末,明帝复下诏备礼征旭,始下而帝崩。

⑥咸和二年卒太守冯怀上疏谓宜赠九列值苏峻作乱事竟不行。

⑦子琚,位至大宗正,终于家。

(节选自《晋书·列传六十四》)15.写出下列加点词在句中的意思。

(2分)(1)久之,秀坐.事被收(2)及为左丞相,辟.为祭酒16.为下列句中加点词选择释义正确的一项。

(2分)营送()(1)旭狼狈..A.尴尬 B. 窘迫 C. 急忙 D. 疲惫(2)寻而帝崩,事遂寝.()A.耽误 B. 平息 C. 忽略 D. 停止17.下列句中加点词意义和用法都相同的一项是()。

(2分)A.乡曲推而.爱之勤而.无所,必有悖心B.州郡仍举为.郡中正为.击破沛公军C.手书与.旭合从缔交,相与.为一D.与会稽虞喜俱以.隐学被召少以.父任,兄弟并为郎18.第⑥段画线部分断句正确的一项是()。

2018年上海市各区高三一模语文试卷汇编——文言文一阅读【奉贤区】(四)阅读下文,完成 17-23 题。

(18 分)孙征君①传(节选)(清)方苞①孙奇逢,字启泰,号钟元,北直容城入也。

少倜傥,好奇节,而内行笃修;负经世之略,常欲赫然著功烈,而不可强以仕。

年十七,举万历二十八年顺天乡试。

②先是,高攀龙、顾宪成讲学东林,海内士大夫立名义者多附焉。

及天启初,逆奄魏忠贤得政,叨秽者争出其门,而目东林诸君子为党。

由是杨涟、左光斗、魏大中、周顺昌、缪昌期次第死厂狱,祸及亲党。

而奇逢独与定兴鹿正、张果中倾身为之,诸公卒赖以归骨,世所传“范阳三烈士”也。

③方是时,孙承宗以大学士兼兵部尚书经略蓟、辽,奇逢之友归安茅元仪及鹿正之子善继皆在幕府。

奇逢密上书承宗,承宗以军事疏请入见。

忠贤大惧,绕御床而泣,以严旨遏承宗于中途。

而世以此益高奇逢之义。

台垣及巡抚交荐屡征,不起,承宗欲疏请以职方起赞军事,使元仪先之,奇逢亦不应也。

其后畿内盗贼数骇,容城危困,乃携家入易州五公山,门生亲故从而相保者数百家,奇逢为教条部署守御,而弦歌不辍。

④入国朝②,以国子祭酒征,有司敦趣,卒固辞。

移居新安,既而渡河,止苏门百⋿。

水部郎马光裕奉以夏峰田庐,逆率子弟躬耕,四方来学,愿留者,亦授田使耕,所居遂成聚。

⑤奇逢治身务自刻砥,执亲之丧,率兄弟庐墓侧凡六年。

人无贤愚,苟问学,必开以性之所近,使自力于庸行。

其与人无町畦,虽武夫悍卒工商隶圉野夫牧竖,必以诚意接之,用此名在天下,而人无忌ჿ者。

方杨、左在难,众皆为奇逢危,而忠贤左右皆近畿人,夙重奇逢质行,无不阴为之地者。

鼎革③后,诸公必欲强起奇逢,平߿胡廷佐曰:“人各有志,彼自乐处隐就闲,何故必令与吾侪一辙乎?”居夏峰二十有五年,卒,年九十有二。

天下无知与不知,皆称曰夏峰先生。

【注】①征君:称朝廷征聘不出的隐士为“往君”,又称“征士”。

②国朝:古人称当朝为国朝,此指清朝。

③鼎革:改旧换新,旧时多指改朝换代,此处指明亡清立。

静安区2018学年第二学期高三年级语文教学质量检测静安区2018学年第二学期高三年级语教学质量检测静安区2018学年第二学期高三年级语教学质量检测c 静安区2018学年第二学期高三年级语教学质量检测语试卷 201841.本考试设试卷和答题纸两部分,试卷包括试题与答题要求,所有答题必须写在答题纸上,做在试卷上一律不得分。

2.答题纸与试卷在试题编号上是一一对应的,答题时应注意不能错位。

3.考试时间150分钟。

试卷满分150分。

一阅读(80分)(一)阅读下,完成第1-6题。

(17分)对复兴汉服的忧虑①最近,汉服运动可谓轰轰烈烈,借汉服以复兴传统化的声音不绝于耳。

我接触过一些汉服狂热者,他们对汉服表现出一种高度信仰,哪怕就是变成外星人也要支持汉服,这让我很惊讶。

同时让我意识到,汉服不只是一套衣服的问题,背后藏着一个个密码,解读这些密码或许可以解读现在一些人的化心理。

②先说说服饰。

以孔子为代表的儒家,力图要建构一种社会秩序,他们把这种秩序建立在象征和仪式之上,对象征和仪式的敬服,就是某种秩序的建立,反之则陷入无序混乱。

象征和仪式要借助某些工具或手段,比如服饰、称谓等等,其中服饰被看得尤其重要,它象征一个人的身份、地位和修养,也制约着一个人的言行举止。

故孔子说“资衰苴杖者不能听乐,非耳不能闻也,服使然也,黼衣黻裳者不茹荤,非口不能味也,服使然也”。

服饰将人们各就其位,各行其是,整个社会就形成了“垂衣而治”的象征系统。

③正是这种“垂衣而治”的象征,使服饰附带了除遮丑、保暖以外的诸多社会功能。

因此,每个朝代的更换,一个民族对另一个民族的征服,一个重要的工作就是改服易冠。

改服易冠表示前朝遗老遗。

绝密★启用前上海市静安区2019届高三上学期期末质量检测(一模)语文试题2019.1一积累应用 10分1.按要求填空。

(5 分)(1)分野中峰变,___________________。

(王维《_____________》)(2)___________________ ,金石可镂。

(荀子《劝学》(3)《师说》开头一句说“”。

文中引用孔子“三人行,则必有我师”,接着说,“是故弟子不必不如师, _________________________________”。

2.按要求选择。

(5 分)(1)毕业送别,为了激励同学,小李准备的诗词用作赠言最适合的一项是()。

( 3分)A. 劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人(王维《送元二使安西》)B.多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节。

(柳永《雨霖铃》)C.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

(李白《行路难》)D.纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。

(陆游《冬夜读书示子聿》)(2)填入下面语段空白处的句子,最恰当的一项是()(2 分)语言是人类最重要的交际工具。

____________。

例如用手势招呼别人,用面部表情传达某种信息,这些符号的使用范围是极有限的。

___________,一般人用电报陈述意见,诸如此类的符号都是在已有的语言基础上编制出来的,是语言符号的符号。

由此可见,___________,它随着人类社会的产生而产生,随着人类社会的发展而发展。

__________________。

①人们进行交际,交流思想,可以不使用语言符号②语言是应用最广泛的符号③军队用旗语发布命令④人类社会的所有活动都离不开语言A.③②①④B.②①③④C.③①②④D.①③②④二、阅读70 分(一)阅读下文,完成第3-7 题。

(16 分)文明的调停者——全球化进程中的中国文化定位李泽厚①全球化首先是由经济或物质生活带动的。

全球化之所以不能抗拒或“大势所趋....”不在于超级大国或跨国公司如何阴险毒辣和厉害,当然也有这些因素,但主要在于全球化能令大多数人生活有所改善。

2018年高三一模语文汇编—现代文阅读(一)【长宁嘉定】剧作家与戏剧性①一出戏演完了,当你随着人流涌出剧场的时候,常常听到这样的议论声:“不错,真有戏!”或者是:“我都要睡着了,没戏!”“有戏”或“没戏”是观众评价一出戏的常用标准。

可是,究竟什么是“戏”呢?我们通常所说的“戏剧性”究竟涉及一些什么问题?剧作者该如何对待“戏剧性”呢?②美国戏剧理论家贝克曾经对“戏剧性”一词进行了探讨,他说:“在日常用语中,‘戏剧性的’这个词的意思有三个:(1)戏剧的材料;(2)能产生感情反应的;(3)在剧场条件下完全可以上演的……只有第一、二两个定义才合乎‘戏剧性’,而第三个则应该是‘剧场性’。

同时,第一个定义太抽象,可以不用。

那么‘戏剧性的’就只专用于‘能产生感情反应’,那么各种混淆也就一扫而清了。

”可是,如果我们认真探讨这个结论,就会由此生发出一系列新的问题:剧作家究竟靠什么“产生感情反应”?为了得到观众的“感情反应”,剧作家应该注意哪些问题呢?剧作家同小说家、抒情诗人都要使读者、观众“产生感情反应”,他们的工作又有什么区别呢?③英国的威廉•阿契尔在《剧作法》一书中指出:“关于戏剧性的唯一真正确切的定义是:任何能够使聚集在剧场中的普通观众感到兴趣的虚构人物的表演。

”他认为:“任何进一步限制‘戏剧性’一词含义的企图,都只不过是表现了这样一种看法——某些表演形式将不会使观众感到兴趣,而这种看法常常会被实践所否定。

”如果我们正视创作实践存在的复杂情况,就不能不承认阿契尔这种看法的合理性。

假如有人认为一个剧本的某种处理方式是具有戏剧性的,就匆忙做出结论:不这样处理就不会产生戏剧性。

这种论断,十有八九要被新的创作实践所推翻。

④由此可见,对“戏剧性”一词下的定义大都过于笼统;再进一步限制这个词的含义,又难免失于武断。

我们的剧作家们在这里遇到了困难。

尽管如此,人们却在广泛地使用这个概念。

在生活中发生了一件事,它充满了巧合,出人意料,就会有人说:“这真是戏剧性的!”人们在街头观看一场争吵,有人逐渐失去了兴味,又会说:“走吧,没戏了!”甚至人们在读小说、看电影时,如果感到枯燥无味,也会失望地说:“没戏!”至于在文学评论、电影评论中使用“戏剧性”这一概念,把它作为评价作品的标准,更是不乏其例。

静安区2017学年第一学期教学质量检测高三语文试卷2018.01考生注意:1.本场考试时间150分钟,满分150分。

2.所有作答务必填涂或书写在答题纸上与试卷题号对应的区域,不得错位。

在试卷上作答一律不得分。

3.用2B铅笔作答选择题,用黑色字迹钢笔、水笔或圆珠笔作答非选择题。

一积累应用10分1.按要求填空。

(5分)(1)忽魂悸以魄动,恍惊起而长嗟。

,失向来之烟霞。

(李白《》)(2),望故乡渺邈,归思难收。

(柳永《八声甘州》)(3)西汉时的冯唐出仕时已年过古稀,后世遂常用冯唐来形容“有志难伸”,如:左思《咏史》“冯公岂不伟,白首不见招”;王勃《滕王阁序》“冯唐易老,李广难封”;苏轼《江城子·密州出猎》“,”等。

2.按要求选择。

(5分)(1)在国外访学的赵教授想用古诗表达对妻子的思念,以下诗句最合适的一项是( )。

(2分)A.遥怜小儿女,未解忆长安。

(杜甫《月夜》)B.何当共剪西窗烛,却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)C.春风无限潇湘意,欲采蘋花不自由。

(柳宗元《酬曹侍御过象县见寄》)D.夜来幽梦忽还乡,小轩窗,正梳妆。

相顾无言,惟有泪千行。

(苏轼《江城子·记梦》)(2)填入下面语段空白处的词句,最恰当的一项是( )。

(3分)从“文明社会”的“文化”观念来看,我们可以把《边城》中的翠翠看成是无知无识、心智未开的“自然人”:她见了有“机心”的外人,不是常常要逃入深山吗?。

A.可是,如果知识和心智发展出的只是“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

B.因此,知识和心智如果发展出的只是“机心”,“文化”就可能走向了狭隘的境地。

C.因此,如果知识和心智发展出的只有“机心”,那就是“文化”走向狭隘的标志了。

D.可是,知识和心智如果发展出的只有“机心”,那就说明“文化”走向了狭隘境地。

二阅读70分(一)阅读下文,完成第3—7题。

(16分)文化的融合将日益重要①城市发展一方面需要移民,但是移民的确会带来很多相应的问题。

移民带来互补性和多样性,这对经济社会发展是好事,尤其是文化领域,文化和民族多样性有益于产生重大的思想。

特大城市的真正挑战在于,不同的人,习惯、文化、宗教都不一样,如果移民的融合做得不好,多样性就可能转化为冲突。

如果移民是经济社会发展所必需的,那么,促进移民在人口流入地的融合就是必需的。

未来,在公共服务逐步削弱直至消除户籍歧视之后,文化融合将变得越来越重要。

对于一个长期以来缺乏劳动力自由流动,且地域文化非常强的大国来说,社会心理上的排外将是一个值得引起重视的问题。

那么,中国各地是不是存在社会心理意义上的排外现象呢?我们不妨从方言的角度来管窥一下文化融合的问题。

②方言能力对人的影响是农业社会快速现代化进程中的困惑。

在农业社会,人们可能世世代代居住在一个小地方,不同地方的人交流甚少。

在现代社会,工业和服务业取代农业成为经济支柱后,人和土地的关系日益松散,大规模、长距离的人口流动随之出现,不同口音的人们生活在同一个城市早已成了一种普遍现象。

按理说,汉语有统一的文字,而且普通话已经成了绝大多数中国人通用的交流语言,这时,一个外来移民不会本地方言,不应该成为影响工作和收入的问题。

可是,如果在某个城市中问周围的人:“你觉得说本地方言有用吗?”恐怕不少人都会毫不犹豫地回答:“有用。

”③人口大量流动的现代中国,会说本地方言真的重要吗?最近,我们做了一项有关方言的研究。

这项研究发现,在一个城市中,相对于来自同样方言区的外来人口,那些来自不同方言区的外来人口更难进入本地收入更高的行业和职业,特别是需要更高语言交流能力的服务业。

而且,这种效应主要出现在与普通话差别比较大的几个方言区,包括吴语区、粤语区和闽语区。

④本地方言能力是否能够提高劳动者的收入呢?如果答案是肯定的,那么这是因为方言能力的确增强了经济信息的交流,还是因为方言成了一种有关身份的信号呢?由于普通话是绝大多数人共同使用的交流语言,因此,本地方言主要起的不是交流经济信息的功能。

即使一部分本地居民不会说普通话,只要外来居民能够听得懂本地方言,就不影响信息交流。

⑤于是,我们的研究团队专门做了一项针对“上海话的回报”的案例研究。

数据分析的结果显示,谙熟上海话的确是有回报的。

掌握上海话可以提高外来人口进入销售行业的概率。

会说上海话显著提高了他们在建筑业、制造业和销售业的小时收入。

无论是在建筑业和制造业中做老板,还是在销售业中工作,都更需要与人打交道,说上海话的能力产生的作用是显露劳动者的身份,显得在身份和文化上与本地居民更相似,从而提高本地居民的信任感。

⑥在上海这样的移民城市,移民融入得越好,本地方言的能力越不应该成为人们身份的符号和相互信任的障碍。

对比一下其他的国际大都市,就知道中国的特大城市还有多远的路要走。

截至2008年,36%的纽约人是在美国之外出生的,48%的纽约人在家里使用除了英语以外的其他语言。

另外,2011年在伦敦的常住人口中,出生在英国以外的居民占37%,外籍居民占24%。

而在伦敦的常住人口中,白种英国人比例从2001年的58%减少到45%,不到一半。

⑦我们的研究从方言入手,特别是以上海作为案例,角度虽小,却想由此引出关于大国大城的文化融合这一大问题。

随着中国的经济规模逐步成为全球第一,中国的一线城市都将成为“全球城市”。

“全球城市”的定位决定了中国一线城市的人口将由本地人、中国其他地方的新市民和全球优秀人才共同构成,而这样的城市文化也必须由传统的本地文化、中国其他地方的文化、国际上所有国家的优秀文化共同构成。

⑧移民带来互补性和和多样性,这对经济社会发展是好事,尤其是文化和科技领域,文化和民族多样性有益于产生重大的思想。

特大城市的真正挑战在于,如果移民的融合做得不好,多样性就可能转化为冲突。

(选自陆铭《大国大城:当代中国的统一、发展与平衡》,上海人民出版社2016年版,有删改)3.作者在第①段是怎样逐层推进提出“文化融合”这一论题的?(4分)4.第②段作者认为外来移民不熟悉本地方言不应影响工作和收入;可是不少人认为“说本地方言有用”,从上下文看,该现象揭示了这一现状。

(2分)5.对第③段解说和推断不正确的一项是()(3分)A.本段段首以问句开始,下文对此做了明确回答:会说本地方言的确重要。

B.非吴语方言区和吴语方言区的人到上海郊区农业找工作,难度差别不大。

C.北方方言区的人在北京找收入高且注重语言能力的工作,比在上海容易。

D.方言对职业的影响主要集中于收入更高的行业,对低收入行业没有影响。

6.第④-⑥段写“上海话的回报”案例研究情况,联系前后文,分析作者引用该研究结果的作用。

(4分)7.根据前后文,在第⑦段横线上,补写出恰当的内容。

(3分)(二)阅读下文,完成第8-11题。

(15分)神奇感 [英]毛姆①一整天我都在沿江而下。

张骞曾追溯过这条河的源头,他行驶无数日之后,才到达一个城镇:他看见那儿有一个年轻女子在织布,一个青年正牵着一头牛到河边饮水。

他问这是什么地方,少女将手中的织梭朝他扔去,叫他拿回去问星象家严君平,便会明白到了何处。

他果然这样做了,君平立即认出那是织女的织梭,并进而声称,他在张骞手接织梭那天的同一个时辰,看见一颗星宿犯位,闯进了织女星与牵牛星之间。

于是,张骞才明白自己已经上溯到银河尽头了。

②自然,我没有行驶那么远。

整整七天,我雇的五个划桨手站在船舷边不停地划桨,此刻我的耳边还仿佛听见桨柄支在木桨架上发出的咯吱咯吱的单调声音,船不时经过浅水河面,擦着河床的石头轧轧作响,船身也在晃动。

这时两三个桨手把毛蓝裤管直卷到膝盖,从船舷翻身下水,吆喝着把平底船掀过浅滩。

有时我们驶到激流要津,这虽然比不上长江里的惊涛骇浪,但河水湍急,需要召唤纤夫来拖这帆船。

我们一齐下船,帆船在叫喊震天的号子声中突破激流,又进入风平浪静的河面。

③现在夜深人静,我雇的船夫一齐挤在我们黄昏停泊后才收拾出来的前舱里,呼呼沉睡。

竹席搭在三根木拱上便构成了我一周来的起居室和卧室。

一端用假型板封住,木板草草拼上,板间漏出大条大条的缝隙,吹进嗖嗖的寒风。

另一端是船夫住的地方,这些健壮的粗汉,白天划桨不停,晚上呼呼大睡,掌舵人也在其中,他从早到晚站在一条当作舵的长桨旁边,穿一件褴褛的蓝布长衫,套上一件褪色的灰布棉衣,头上缠一条黑布帕。

除了床,我的舱室内无一物,一只像是盛汤用的浅钵里燃着木炭,因为天很冷;一只装着我的衣物的箱子当了我的桌子,一盏马灯悬在拱木上,随着水的晃动轻轻摇曳。

船舱顶篷很低,连我这样个头不高的人都只能勉强直起身。

(我以培根的话自慰,高人同高屋一样,顶头常遭殃。

)沉睡的人中有一个开始更加大声地打鼾,大概是吵醒了旁人。

我听见说话的声音,但很快又归于安静,打鼾的也停了,我周围又陷入一片寂静。

④这时我突然感到,我一向追求的神奇气氛就在面前,几乎逼近我的身躯。

这是我从来没有过的体验,像是艺术给人的特殊魅力,但这种离奇的感觉只可意会完全没法言传。

⑤我一生中常常遇到离奇的情境;但只在回顾之际,将它们与我认为的神奇事物相比,才会显得不同寻常。

当我和一位倾国倾城的女演员跳过舞,或穿过了挤满伦敦名流的大厅之后,我才会意识到那也许是了不起的经历。

在战斗中,当我不处于巨大的危险,我可以津津有味地观察周围的事态。

我曾在月光皎洁的夜晚,向太平洋上的珊瑚岛驶去,那景色的美妙使我心旷神怡,但只有到后来,喜悦之情才会同神奇之感携起手来。

真正使我感到神奇的境遇,别人会认为没有多少神奇可言。

我记得那是一天晚上,我在法国布列塔尼海边的一间茅屋里打纸牌,隔壁房里一个老渔夫奄奄待毙,女主人说他会随着潮退而断气。

屋外是暴风雨,狂风扑打着窗户,这位在海上饱经风霜的老斗士的最后时刻似乎与此番情景相宜。

巨浪冲向岩石,撞击出雷鸣般的轰响。

我忽然感到一阵狂喜,明白那便是神奇感。

⑥而现在,同样的狂喜攫住了我,神奇感又一次活灵活现地出现在我眼前。

来得如此突然,真叫我迷惑不解。

我不知道它是从马灯投在竹顶篷上的阴影里爬出来的呢,或是从船舱敞口可以瞥见的河面上飘过来的?我好奇地走到船尾,想弄明白这不可言喻的欢乐是什么造成的。

沿岸停泊着六七条木船,桅杆高耸,表明它们是上水船。

每条船里都静悄悄的。

船夫已入睡很久了。

夜并不漆黑,尽管天上有云,却是满月之夜,只不过罩上朦胧月色的河面显得有些阴森。

对岸的迷雾模糊了岸上的树木。

这的确是一幅令人销魂的夜色,但并没有什么值得惊奇的,也不存在我所探索的东西。

我折身回舱。

等我直入竹篷舱内,造成那一切显得非凡离奇的魅力消失了。

唉,我太痴,为了探索蝴蝶的美的所在,竟然将其撕成了碎片。

不过,我仍然感到我的船舱,盛炭火的浅钵,那盏马灯,甚至包括我的行军床,都还残留着一丝儿欢愉。

我不可能以完全不同的眼光看待它们了,因为我曾在一瞬之间体验到它们的神奇。