专题四第1节:二战后的世界新秩序:雅尔塔体系

- 格式:doc

- 大小:36.50 KB

- 文档页数:1

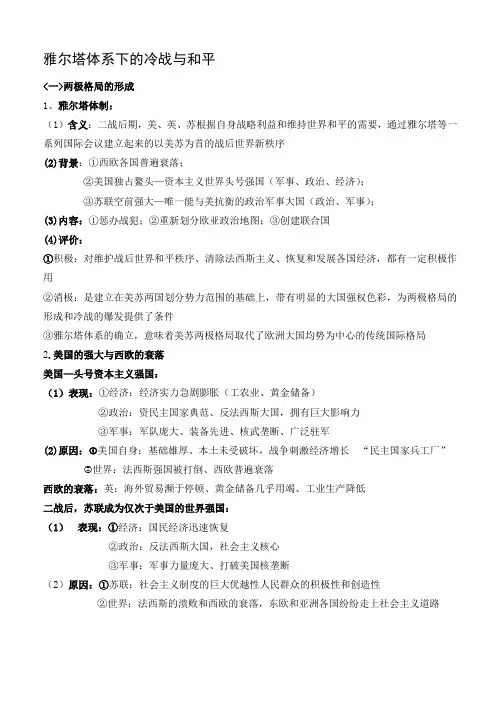

雅尔塔体系下的冷战与和平<一>两极格局的形成1、雅尔塔体制:(1)含义:二战后期,美、英、苏根据自身战略利益和维持世界和平的需要,通过雅尔塔等一系列国际会议建立起来的以美苏为首的战后世界新秩序(2)背景:①西欧各国普遍衰落;②美国独占鳌头—资本主义世界头号强国(军事、政治、经济);③苏联空前强大—唯一能与美抗衡的政治军事大国(政治、军事);(3)内容:①惩办战犯;②重新划分欧亚政治地图;③创建联合国(4)评价:①积极:对维护战后世界和平秩序、清除法西斯主义、恢复和发展各国经济,都有一定积极作用②消极:是建立在美苏两国划分势力范围的基础上,带有明显的大国强权色彩,为两极格局的形成和冷战的爆发提供了条件③雅尔塔体系的确立,意味着美苏两极格局取代了欧洲大国均势为中心的传统国际格局2.美国的强大与西欧的衰落美国—头号资本主义强国:(1)表现:①经济:经济实力急剧膨胀(工农业、黄金储备)②政治:资民主国家典范、反法西斯大国,拥有巨大影响力③军事:军队庞大、装备先进、核武垄断、广泛驻军(2)原因:①美国自身:基础雄厚、本土未受破坏,战争刺激经济增长“民主国家兵工厂”②世界:法西斯强国被打倒、西欧普遍衰落西欧的衰落:英:海外贸易濒于停顿、黄金储备几乎用竭、工业生产降低二战后,苏联成为仅次于美国的世界强国:(1)表现:①经济:国民经济迅速恢复②政治:反法西斯大国,社会主义核心③军事:军事力量庞大、打破美国核垄断(2)原因:①苏联:社会主义制度的巨大优越性人民群众的积极性和创造性②世界:法西斯的溃败和西欧的衰落,东欧和亚洲各国纷纷走上社会主义道路<二>:冷战的开始:1、盟友关系的破裂及原因:①二战结束,失去了战时同盟的基础。

②国家利益的冲突(根本原因)美国把苏联当做称霸的最大障碍。

③社会制度和意识形态的矛盾2、冷战:(1)含义:以美国为首的西方国家,对苏联等社会主义国家,采取除武装进攻之外一切手段的对抗形式,以达到遏制共产主义的目的。

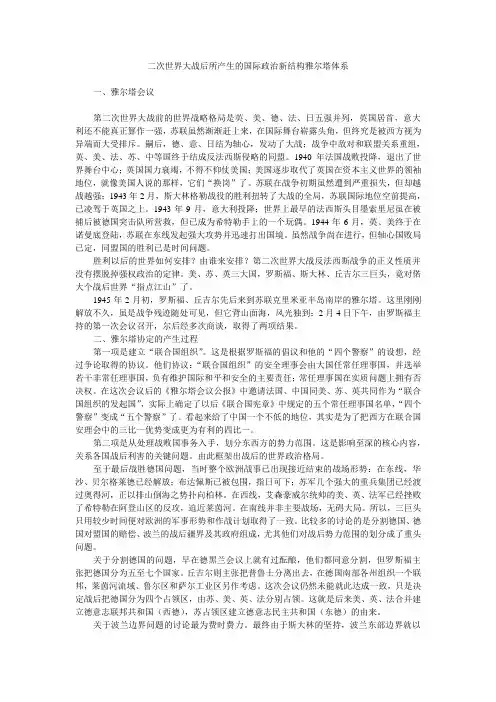

二次世界大战后所产生的国际政治新结构雅尔塔体系一、雅尔塔会议第二次世界大战前的世界战略格局是英、美、德、法、日五强并列,英国居首,意大利还不能真正算作一强,苏联虽然渐渐赶上来,在国际舞台崭露头角,但终究是被西方视为异端而大受排斥。

嗣后,德、意、日结为轴心,发动了大战;战争中敌对和联盟关系重组,英、美、法、苏、中等国终于结成反法西斯侵略的同盟。

1940年法国战败投降,退出了世界舞台中心;英国国力衰竭,不得不仰仗美国;美国逐步取代了英国在资本主义世界的领袖地位,就像美国人说的那样,它们“换岗”了。

苏联在战争初期虽然遭到严重损失,但却越战越强;1943年2月,斯大林格勒战役的胜利扭转了大战的全局,苏联国际地位空前提高,已凌驾于英国之上。

1943年9月,意大利投降;世界上最早的法西斯头目墨索里尼虽在被捕后被德国突击队所营救,但已成为希特勒手上的一个玩偶。

1944年6月,英、美终于在诺曼底登陆,苏联在东线发起强大攻势并迅速打出国境。

虽然战争尚在进行,但轴心国败局已定,同盟国的胜利已是时间问题。

胜利以后的世界如何安排?由谁来安排?第二次世界大战反法西斯战争的正义性质并没有摆脱掉强权政治的定律。

美、苏、英三大国,罗斯福、斯大林、丘吉尔三巨头,竟对偌大个战后世界“指点江山”了。

1945年2月初,罗斯福、丘吉尔先后来到苏联克里米亚半岛南岸的雅尔塔。

这里刚刚解放不久,虽是战争残迹随处可见,但它背山面海,风光独到;2月4日下午,由罗斯福主持的第一次会议召开,尔后经多次商谈,取得了两项结果。

二、雅尔塔协定的产生过程第一项是建立“联合国组织”。

这是根据罗斯福的倡议和他的“四个警察”的设想,经过争论取得的协议。

他们协议:“联合国组织”的安全理事会由大国任常任理事国,并选举若干非常任理事国,负有维护国际和平和安全的主要责任;常任理事国在实质问题上拥有否决权。

在这次会议后的《雅尔塔会议公报》中邀请法国、中国同美、苏、英共同作为“联合国组织的发起国”,实际上确定了以后《联合国宪章》中规定的五个常任理事国名单,“四个警察”变成“五个警察”了。

一、雅尔塔体系1.概念:第二次世界大战后建立的以美苏两强为首的国际关系体系的习惯性称谓。

2.主要内容:(1)铲除日本、德国的军国主义和纳粹主义,惩办战犯。

(2)成立联合国。

(3)重新划分欧亚政治版图。

3.评价:(1)实质:在美苏实力均势的基础上,事实上划分了美苏势力范围。

(2)标志:以欧洲大国均势为中心的国际关系格局被美苏两极格局取代。

(3)积极作用:有利于维护战后世界和平秩序、清除法西斯主义,恢复发展各国经济。

(4)消极作用:①带有明显的大国强权色彩。

②为两极格局的形成和冷战的爆发提供了条件。

③埋下了国际纠纷的隐患(1948年朝鲜分裂,1949年德国分裂)。

二、两极格局的形成1.资本主义阵营:(1)美国的强大:罗斯福的“世界蓝图”:组建联合国,建立世界经济体系。

②表现:②实力:杜鲁门:美国意图“领导世界”政治上:控制操纵联合国,英、法等西欧国家唯美国马首是瞻经济上:以美国为中心的资本主义经济体系确立军事上:成为头号军事强国,拥有世界上最强大的海空军,率先掌握了原子弹、氢弹2)西欧的衰落:①英国:海外贸易濒于停顿,黄金储备几乎用竭;工业生产日益降低;殖民地民族解放运动风起云涌。

②法国:经济严重倒退、货币贬值、海外储备枯竭;殖民地民族解放运动发展。

2.社会主义阵营:(1)苏联实力大增:①打败法西斯德国的主力军,国际威望大增。

②军事实力增强,成为仅次于美国的世界军事强国。

③领土也有所扩大。

2)社会主义国家的增多:①东欧八国:得到苏联的帮助;仿效苏联建立了社会主义制度。

②亚洲四国:中国、朝鲜、越南、蒙古。

(3)阵营最终形成:1950年,《中苏友好同盟互助条约》的签订。

一、美苏对峙(20世纪50年代末至60年代初)1.背景:(1)美国:①艾森豪威尔:主张通过对话谈判,“软化”苏联。

②肯尼迪:提出“一手抓箭,一手抓橄榄枝”的“和平战略”。

(2)苏联:赫鲁晓夫提出同美国平起平坐,实现共同主宰世界的战略目标。

雅尔塔体系、两极格局、“冷战”(1)雅尔塔体系:第二次世界大战结束后,世界大国按照雅尔塔会议等国际会议确立的基本原则,重新划分世界版图和势力范围所建立的以美苏为主导的国际关系新体制。

它奠定了二战后世界两极格局的基本框架。

(2)两极格局:以美苏为中心,以两大军事政治集团、两大阵营全面对抗为特点的国际格局。

(3)“冷战”泛指美苏之间除了直接交战以外的一切敌对行动。

(4)雅尔塔体系是二战后两极格局的框架,两极格局是雅尔塔体系的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体系;两极格局下对抗的主要形式是“冷战”,“冷战”的加剧促进了两极格局的形成;一般而言,两极格局的结束意味着“冷战”结束和雅尔塔体系瓦解。

两极格局特征①以美苏的对抗为标志,由此构成了二战后国际斗争的中心和焦点;②双方的斗争形式以“冷战”为主、以“热战”为辅。

在欧洲两国以“冷战”为主,亚洲等地则出现了与之相对应的“热战”,如朝鲜战争等。

评价①积极作用:客观上有利于世界和平发展——两大集团势均力敌,避免了新的世界大战的爆发;不同社会制度的国家在长期共存和竞争中,借鉴他国经验教训展开改革,推动了世界的整体发展;为民族解放事业的发展和第三世界的崛起创造了环境;两大集团的竞争客观上推动了科学技术的发展。

②消极作用:两极格局下,双方剑拔弩张,世界局势动荡不安,政治上,强权政治严重恶化了国际关系,造成了朝鲜分裂、德国分裂、欧洲分裂甚至世界分裂;经济上,不平等的国际关系和经济秩序,严重妨碍了世界经济的发展;军事上,两大军事政治集团扩军备战,局部战争不断,世界处于核战争的威胁之下。

多极化趋势的出现(1)走向联合的欧洲:随着西欧由经济联合走向政治联合,其实力越来越强,在各个领域与美国和日本展开竞争。

在外交上逐渐做到了“用一个声音说话”,执行独立自主的外交政策,不再唯美国马首是瞻。

(2)迅速崛起的日本:二战后日本抓住机遇,经济高速发展,20世纪80年代中期日本成为在经济上唯一能与美国抗衡的国家,世界经济形成了美、日、西欧鼎立的局面。

雅尔塔体系一、简介雅尔塔体系(Yalta system)是指二战结束后成立的国际秩序和平衡机制,以及由雅尔塔会议确定的战后国际秩序。

此体系的核心成员包括苏联、美国和英国,他们在会议上共同决定了欧洲和亚洲战后的重建、领土重新划定以及国际安全保障等重要事务。

二、背景1. 二战后的格局二战结束后,欧洲与世界进入了一个重建与重塑的时期。

苏联在东线战胜纳粹德国,美国和英国在西线以及其他地区也予以胜利。

然而,随着战争的结束,这三个盟国之间的合作关系逐渐紧张,共产主义与资本主义之间的矛盾开始浮现。

2. 盟国首脑会议为解决战后战略重建的问题,盟国的首脑们于1945年2月至2月在乌克兰的雅尔塔镇举行了一系列会议。

这次会议被称为雅尔塔会议。

会议的主要参与者是苏联领导人斯大林、美国总统罗斯福和英国首相丘吉尔。

三、核心内容1. 欧洲重建计划为了确保战后的和平与稳定,雅尔塔体系通过制定欧洲重建计划来推动欧洲国家重新恢复经济。

根据该计划,在战争结束后,原则上所有欧洲国家将逐步恢复独立,并通过提供经济援助来重建与发展。

2. 领土重新划定雅尔塔体系还就战后领土重划和领土变动问题进行了讨论和决定。

根据协议,原则上,欧洲国家在战争中被控制的领土将被归还给相应的国家或交由国际联盟进行管理。

苏联在战争中占领的波兰、东欧国家领土将成为他们的势力范围。

3. 国际安全机制为了维护国际安全与和平,雅尔塔体系规定了建立国际联合国组织的计划。

事实上,这个组织后来就是联合国的前身。

联合国的成立旨在通过国际合作解决国际争端,并维护全球的和平与安全。

4. 战后对战犯的处理雅尔塔体系还就如何对纳粹战争犯罪分子进行惩罚进行了讨论。

会议的主要成果之一是成立了纳粹战犯追诉国际军事法院(Nuremberg Trials)。

这个法庭负责对纳粹战争犯罪进行审判,并确保正义得以伸张。

四、影响1. 冷战与分裂尽管雅尔塔体系起初试图通过合作来维护国际秩序,但由于苏联与西方世界之间意识形态和利益的分歧,使得盟国之间的紧张局势不断加剧。

2007.12(上旬刊)一、雅尔塔体系的形成雅尔塔体系的形成不是偶然的,它是反法西斯战争胜利和国际反法西斯联盟发展的产物。

集中体现了国际关系中主要矛盾的重大变化:第一,“二战”后初期,西欧因战争破坏而普遍衰落,欧洲列强主宰世界的时代一去不复返。

第二,德、日、意因战败而实力空前下降,等待处处置。

因此在国际关系中英、法、德、日、意、等国退居二线。

第三,美国在军事上垄断了原子弹,成为头号军事强国,在经济上拥有最雄厚的工业实力和最大的黄金储备,建立了以美元为中心的资本主义货币体系,控制着联合国,成为资本主义头号强国。

第四,社会主义的苏联力量壮大,政治影响和国际威望空前提高,而且膨胀了老沙皇扩张主义的图谋。

是二战后唯一能与美国相抗衡的政治军事大国。

二、雅尔塔体系的主要内容1943—1945年通过二战中四次国际会议构成的雅尔塔体系,主要内容有:1.制定了彻底打败德日法西斯和如何处置战败国,以防止法西斯东山再起的战略。

2.重新划定了欧亚的政治版图,尤其是重新划定德、日、意法西斯国家的疆界及其被占领地区的归属和边界。

3.成立联合国,作为协调国际争端,维护战后世界和平的机构。

4.对德,日、意三国的殖民地以及国际联盟的委任统治地实行托管计划,原则上承认被压迫民族的独立权利。

三、雅尔塔体系下隐含着许多矛盾雅尔塔体系下隐含的矛盾主要有资本主义国家之间的矛盾,社会主义国家之间的矛盾,社会主义国家和资本主义国家之间的矛盾,新老殖民主义和殖民地半殖民地国家之间的矛盾,美苏争霸的矛盾和斗争等。

1.资本主义内部的矛盾,主要体现在美国与崛起的西欧,日本之间的控制与反控制的斗争,它导致了资本主义内部经济格局演变为三足鼎立的局面。

2.社会主义国家内部矛盾;主要体现在南斯拉夫与苏联,中国与苏联,苏联与东欧国家之间的控制与反控制的斗争,它导致了20世纪60年代初社会主义陈营的不复存在。

也是20世纪八九十年代东欧剧变和苏联解体的原因之一。

3.社会主义和资本主义的矛盾,实质是意识形态上的对立。

雅尔塔体系一、雅尔塔体系的含义所谓雅尔塔体制,就是美、苏、英三大国(主要是美、苏两国)在第二次世界大战后期,为了各自的战略利益,在以雅尔塔会议为代表的一系列重要国际会议上,达成有关结束战争、安排战后世界、划分势力范围的一系列协议而确立的国际关系体制。

二、雅尔塔的理想和设计蓝图恢复被轴心国用武力和其他方式改变的各国疆界,“凡未经有关民族自由意志所同意的领土改变,不愿其实现”。

做出有利于弱小国家,意在惩办战败国的边界调整,如德波边界的调整。

调整各国关系,恢复或是重组被战争破坏的各国合法政府,以肃清法西斯残余势力及影响,扶植民主和爱好和平力量。

建立一套能够保证世界和平及各国安全的保障机制。

三、安排战后世界秩序的国际会议1、1943年10月莫斯科三外长会议2、1943年11月开罗会议3、1943年11月28日-12月1日德黑兰会议4、1944年10月9日-26日丘吉尔与斯大林关于巴尔干问题的会谈5、1945年2月4日-11日雅尔塔会议6、1945年4月25日-6月26日旧金山会议7、1945年7月17日-8月2日的波茨坦会议1、莫斯科三国外长会议(1943年10月19~30日)人物: 赫尔、艾登、莫洛托夫主要内容:盟国主要就德国和意大利问题交换了看法;一致同意废除德国对奥地利的占领,把奥地利重建为自由、独立的国家;一致同意用和平方式解决国际争端并决定建立一个维护战后和平的国际组织。

2、开罗会议时间:1943年11月22日—26日人物:罗斯福、丘吉尔、蒋介石主要内容:规定日本窃取的中国领土全部归还中国以及朝鲜应获得自由和独立等。

3、德黑兰会议时间:1943年11月28日-12月1日人物:罗斯福、丘吉尔、斯大林主要内容:开辟第二战场、战后世界安排(联合国、国际货币基金组织、世界银行;德国问题、波兰问题、殖民地问题)“我们是抱着希望和决心到这里来的,我们离开这里时成了真正志同道合的朋友。

”--《德黑兰宣言》大国一致和大国合作的原则被认定为战后世界政治秩序的基本内容,前景似乎一派光明。

专题四一雅尔塔体系的确立(详细备课资料)战争改变了一切,战后初期国际力量对比发生重大变化:西欧各国普遍衰落,美国成为资本主义世界头号经济和军事强国,苏联空前强大,成为唯一能够和美国抗衡的政治军事强国。

具体说一下世界主要力量的变化情况。

1. 形成的背景:战后初期国际力量对比发生重大变化。

具体表现为:⑴西欧各国普遍衰落战争的破坏严重削弱了西欧各国。

那些曾经构成资本主义世界核心部分的国家在二战之后处于怎样的落魄状况呢?首先看战后的英国:英国表面上仍维系着大国形象,但战争使其蒙受了重大损失。

丘吉尔的话讲,战争带来了胜利,但是也带来悲剧。

大量的军事开支和战争破坏使之失去了以往的富有和在世界经济中的显赫地位。

战争期间英国的海外贸易接近停顿,黄金储备几乎耗尽。

战争结束时共计拖欠美国租借物资债款达210亿美元,战后工业生产在整个资本主义世界所占比重降低到10%。

广大殖民地民族解放运动风起云涌,也从根本上动摇了这一老牌殖民帝国的基础。

因此,昔日“大英帝国”称霸全球的辉煌日子一去不复返了。

接下来看一看法国:法国在二战初期亡国,北部由德国占领,南部由投降派贝当组织的政府实行傀儡统治,因为政府设在维希,所以将傀儡政府成为维希政府。

直到战争后期美英联军在诺曼底登陆之后,解放巴黎,进而使法国恢复了独立,但它的实力已经严重衰退。

战后的工业生产指数等于战前的20%,法郎价值仅及战前的1/6,约有50万座建筑物被毁,人民生活十分困苦。

由于粮食匮乏,面包实行配给制,每人每天只配给200克面包,还要掺入大量的玉米面。

全国有60万失业大军在忍饥挨饿。

而且,法国的海外殖民地也掀起了民族解放运动的浪潮。

前面提到的是战胜国英国和法国战后的衰落情况,接下来看一下战败国德国的情况:德国抱着称霸世界的目的挑起了世界大战,结果战败的它被彻底摧毁。

德国失去了所有的殖民地,而且领土被分割,军队被解散,大量资产被没收,许多工厂被摧毁或被拆除用来抵杭战争赔款。

雅尔塔体系的形成、内容及其影响1945年初,德国法西斯临近灭亡,反法西斯战争接近最后胜利,美、英、苏之间的矛盾日益明显暴露。

为加强相互信赖,协调战略计划,尽快结束战争,安排战后国际事务,维护战后和平,三国首脑富兰克林·德拉诺·罗斯福(美国)、温斯顿·伦纳德·斯宾塞·丘吉尔(英国)和约瑟夫·维萨里昂诺维奇·斯大林(苏联),在1945年2月4日至2月11日之间在黑海北部的克里木半岛的雅尔塔皇宫内举行的一次首脑会议。

这次会议称为雅尔塔会议。

这次会议是二战后世界力量对比发生很大变化的基础上形成的。

雅尔塔体系出现以前,世界格局的重心一直在欧洲。

一战以前,主要是英国和法国、德国为争夺世界海上霸权和殖民霸权而激烈角逐,它们的关系对国际局势有重大影响。

一战以后,出现了美国与英国争夺世界霸权的斗争,但优势仍在西欧,英法操纵国联就是明证。

二战后,美苏在国际关系格局中取得主导地位,分别成为西方资本主义阵营和东方社会主义阵营的盟主。

美苏矛盾成为国际关系的主要矛盾,随着美苏力量对比的消长,国际政治秩序随之发生变化。

这就意味着以欧洲为中心的传统的国际格局被美苏两极格局取代,国际关系进入了一个新时代。

正因为美苏两极格局建立在雅尔塔体系之上,因此,雅尔塔体系确立的过程,也就是两极格局形成的过程。

而两极格局的崩溃也就意味道着雅尔塔体系的瓦解。

雅尔塔体系是第二次世界大战导致建立的新的世界格局。

所谓世界格局,指的是一种相对稳定的国际关系结构。

一种世界格局的形成,是世界各种力量经过不断的消长变化和分化组合,从而构成一种相对稳定的均势结果。

一种世界格局的解体,则是这种均势逐渐被打破,再也无法保持下去的结果。

在近现代史上,每次大的国际战争之后,战胜国都要召开国际会议缔结国际协议,根据自身的利益和实力对比重新划分边界和势力范围,安排战后世界秩序,建立一种新的国际关系格局,如维也纳体系。

四、雅尔塔体制 1、雅尔塔体制:二战结束后,世界大国按照雅尔塔等国际会议(德黑兰会议、波茨坦会议)确立的基本原则,重新划分世界版图和势力范围,建立新的国际关系格局,这就是所谓的雅尔塔体系。

(1)主要内容(2)评价积极:有利于加速反法西斯战争的胜利进程,体现出不同社会制度的国家(它将苏联与美苏两国不同的社会制度的和平共处纳入国际关系体系)共处与合作以共同维护战后战后和平的精神,反映了世界人民对和平与安全的渴望,具有一定进步性。

消极:建立在美苏战时实力均势的基础上,划分了美苏的势力范围,美苏两国根据自己的战略需要安排战后世界两分天下,使雅尔塔体制打上了大国强权的烙印。

实质:美苏两国根据自己的战略需要,对世界格局做出的两分天下的划分,它深深打上了大国强权的烙印。

雅尔塔体制标志着以欧洲为中心的国际关系格局的结束,为美苏两极对峙格局的形成奠定了基础。

(二战后初期表现为以美国为首的资本主义阵营与以苏联为首的社会主义阵营的全球对峙局面;20世纪60年代以后逐渐被美苏争霸局面所代替) 美苏两国意识形态和社会制度不同,全球战略矛盾对立。

美国为了称霸世界,挑起了针对弈苏联为首的社会主义国家的“冷战”。

主要斗争方式。

2、冷战的形成 (1)“冷战”的概念 (2)“冷战”序幕——1946.3丘吉尔的“铁幕”演说 (3)“冷战”的全面开始——1947.3杜鲁门主义提出 政治上对抗:1947.9成立共产党和工人党情报局 经济上对抗:马歇尔计划1947.6:根本目的:稳定和控制西欧,遏制苏联。

(“共产主义”)是杜鲁门主义的延续和扩大。

经济互助委员会(经互会)1949.9 军事上对峙:1949年北大西洋公约组织成立(北约) 1955年华沙条约组织成立(华约)——标志着战后欧洲正式出现了两个敌对的军事集团。

随着美国遏制政策的政治、经济、文化等领域的全面展开,到1955年,以美国和苏联为首的资本主义和社会主义两大阵营的“冷战”对峙局面最终形成。

专题四第1节:二战后的世界新秩序:雅尔塔体系

一、历史背景:

1.二战后西欧各国严重削弱,彻底打破了以欧洲为中心、由欧洲主导世界的传统格局;

2.美苏力量相对均势(根本前提):①美:资本主义世界的头号经济和军事强国;

②苏:唯一与美国抗衡的政治、军事大国。

3.二战后,美苏间国家利益与意识形态的冲突加剧。

二、定义:二战后,美英苏按照德黑兰会议、雅尔塔会议、波茨坦会议等国际会议确立的基本原则,重新划分世界版图和势力范围,建立的以美苏中心的新的国际关系体系。

三、内容:1.处置法西斯战败国; 2.重新绘制战后欧亚政治地图;

3.建立联合国,维持世界和平;

4.托管计划,承认被压迫民族的独立权利。

四、基本特征:

1.对抗形式:以冷战为主的对抗形式;

2.范围:对抗是全方位、全球范围的;

3.主导:美苏;

4.结局:以美国为首的资本主义一极取得绝对优势而告终。

五、评价:

(1)积极:①维护并扩大集体安全原则,加速法西斯战争胜利进程;

②倡议建立联合国推动了国际经济文化交流,有利于维护世界和平与安全。

(2)消极:①建立在美苏实力均势的基础上,带有明显的霸权主义和大国强权政治色彩,为战后两极格局奠基;

②重划疆界,分裂国家, 也埋下了国际纠纷的种子(德国、朝鲜、印巴) (3)体系隐藏的矛盾:

①美苏间矛盾(争霸);

②资本主义国家与社会主义国家的矛盾:这实质上是意识形态间的对立;

③资本主义国家之间的矛盾:如美国与崛起的西欧、日本之间的经济领域的斗争,

形成三足鼎立的局面;

④社会主义国家之间的矛盾:如南斯拉夫与苏联之间、中苏之间、苏联与东欧之间

存在的控制与反控制的斗争;

⑤新老殖民主义与殖民地半殖民地国家争取和维护独立的矛盾。

专题四第1节:二战后的世界新秩序:雅尔塔体系

一、历史背景:

1.二战后西欧各国严重削弱,彻底打破了以欧洲为中心、由欧洲主导世界的传统格局;

2.美苏力量相对均势(根本前提):①美:资本主义世界的头号经济和军事强国;

②苏:唯一与美国抗衡的政治、军事大国。

3.二战后,美苏间国家利益与意识形态的冲突加剧。

二、定义:二战后,美英苏按照德黑兰会议、雅尔塔会议、波茨坦会议等国际会议确立的基本原则,重新划分世界版图和势力范围,建立的以美苏中心的新的国际关系体系。

三、内容:1.处置法西斯战败国; 2.重新绘制战后欧亚政治地图;

3.建立联合国,维持世界和平;

4.托管计划,承认被压迫民族的独立权利。

四、基本特征:

1.对抗形式:以冷战为主的对抗形式;

2.范围:对抗是全方位、全球范围的;

3.主导:美苏;

4.结局:以美国为首的资本主义一极取得绝对优势而告终。

五、评价:

(1)积极:①维护并扩大集体安全原则,加速法西斯战争胜利进程;

②倡议建立联合国推动了国际经济文化交流,有利于维护世界和平与安全。

(2)消极:①建立在美苏实力均势的基础上,带有明显的霸权主义和大国强权政治色彩,为战后两极格局奠基;

②重划疆界,分裂国家, 也埋下了国际纠纷的种子(德国、朝鲜、印巴) (3)体系隐藏的矛盾:

①美苏间矛盾(争霸);

②资本主义国家与社会主义国家的矛盾:这实质上是意识形态间的对立;

③资本主义国家之间的矛盾:如美国与崛起的西欧、日本之间的经济领域的斗争,

形成三足鼎立的局面;

④社会主义国家之间的矛盾:如南斯拉夫与苏联之间、中苏之间、苏联与东欧之间

存在的控制与反控制的斗争;

⑤新老殖民主义与殖民地半殖民地国家争取和维护独立的矛盾。

第1页(共2页)第2页(共2页)。