工程燃烧学2燃料概论.

- 格式:pptx

- 大小:2.03 MB

- 文档页数:101

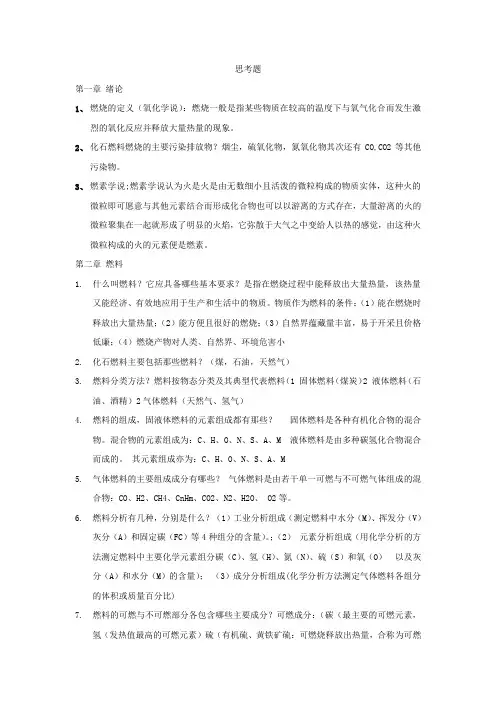

思考题第一章绪论1、燃烧的定义(氧化学说):燃烧一般是指某些物质在较高的温度下与氧气化合而发生激烈的氧化反应并释放大量热量的现象。

2、化石燃料燃烧的主要污染排放物?烟尘,硫氧化物,氮氧化物其次还有CO,CO2等其他污染物。

3、燃素学说;燃素学说认为火是火是由无数细小且活泼的微粒构成的物质实体,这种火的微粒即可愿意与其他元素结合而形成化合物也可以以游离的方式存在,大量游离的火的微粒聚集在一起就形成了明显的火焰,它弥散于大气之中变给人以热的感觉,由这种火微粒构成的火的元素便是燃素。

第二章燃料1.什么叫燃料?它应具备哪些基本要求?是指在燃烧过程中能释放出大量热量,该热量又能经济、有效地应用于生产和生活中的物质。

物质作为燃料的条件:(1)能在燃烧时释放出大量热量;(2)能方便且很好的燃烧;(3)自然界蕴藏量丰富,易于开采且价格低廉;(4)燃烧产物对人类、自然界、环境危害小2.化石燃料主要包括那些燃料?(煤,石油,天然气)3.燃料分类方法?燃料按物态分类及其典型代表燃料(1 固体燃料(煤炭)2 液体燃料(石油、酒精)2气体燃料(天然气、氢气)4.燃料的组成,固液体燃料的元素组成都有那些?固体燃料是各种有机化合物的混合物。

混合物的元素组成为:C、H、O、N、S、A、M 液体燃料是由多种碳氢化合物混合而成的。

其元素组成亦为:C、H、O、N、S、A、M5.气体燃料的主要组成成分有哪些?气体燃料是由若干单一可燃与不可燃气体组成的混合物:CO、H2、CH4、CnHm、CO2、N2、H2O、 O2等。

6.燃料分析有几种,分别是什么?(1)工业分析组成(测定燃料中水分(M)、挥发分(V)灰分(A)和固定碳(FC)等4种组分的含量)。

;(2)元素分析组成(用化学分析的方法测定燃料中主要化学元素组分碳(C)、氢(H)、氮(N)、硫(S)和氧(O)以及灰分(A)和水分(M)的含量);(3)成分分析组成(化学分析方法测定气体燃料各组分的体积或质量百分比)7.燃料的可燃与不可燃部分各包含哪些主要成分?可燃成分:(碳(最主要的可燃元素,氢(发热值最高的可燃元素)硫(有机硫、黄铁矿硫:可燃烧释放出热量,合称为可燃硫或挥发硫。

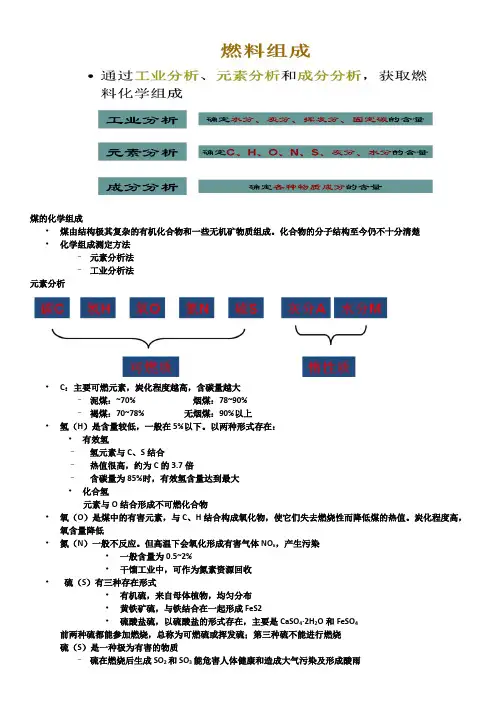

煤的化学组成•煤由结构极其复杂的有机化合物和一些无机矿物质组成。

化合物的分子结构至今仍不十分清楚•化学组成测定方法–元素分析法–工业分析法元素分析•C:主要可燃元素,炭化程度越高,含碳量越大–泥煤:~70% 烟煤:78~90%–褐煤:70~78% 无烟煤:90%以上•氢(H)是含量较低,一般在5%以下。

以两种形式存在:•有效氢–氢元素与C、S结合–热值很高,约为C的3.7倍–含碳量为85%时,有效氢含量达到最大•化合氢元素与O结合形成不可燃化合物•氧(O)是煤中的有害元素,与C、H结合构成氧化物,使它们失去燃烧性而降低煤的热值。

炭化程度高,氧含量降低•氮(N)一般不反应。

但高温下会氧化形成有害气体NO x,产生污染•一般含量为0.5~2%•干馏工业中,可作为氮素资源回收•硫(S)有三种存在形式•有机硫,来自母体植物,均匀分布•黄铁矿硫,与铁结合在一起形成FeS2•硫酸盐硫,以硫酸盐的形式存在,主要是CaSO4·2H2O和FeSO4前两种硫都能参加燃烧,总称为可燃硫或挥发硫;第三种硫不能进行燃烧硫(S)是一种极为有害的物质–硫在燃烧后生成SO2和SO3能危害人体健康和造成大气污染及形成酸雨–在加热炉中能造成金属的氧化和脱碳–在锅炉中能引起锅炉换热面的腐蚀–焦炭中的硫还影响生铁和钢的质量很多情况下都要进行脱硫洗选•除掉黄铁矿硫和硫酸盐硫•焦炉洗精煤含硫量应控制在0.6%以下•灰分(A)为煤中矿物杂质在燃烧过程中经高温分解和氧化作用后生成的固体残留物–是一种有害成分•影响高炉冶炼的经济技术指标•降低煤发热量•低熔点灰分易结渣,有碍于空气流通和气流的均匀,使燃烧过程受到破坏•造成不完全燃烧,及不利于设备维护和操作•水分外部水分•不被燃料吸收而是机械地附在燃料表面上的水•在大气中自然风干后即可去除内部水分•被煤粒内部毛细孔吸附的水分,在内部均匀分布•自然风干不能去除,在105~110℃加热后去除通常指水分就是上两种,称为全水分化合水:矿物杂质的矿物结晶水,在200~500℃加热后去除热解水:机质中的氢和氧在干馏或燃烧后形成的水收到基–以包括全部七种组分在内的燃料成分总量作为计算基准,又称应用基。

本科《工程燃烧学》课程教学大纲课程中英文名称:工程燃烧学/Combustion Engineering课程编码:课程性质:学科基础选修课适用专业:安全工程学时数: 48 ;其中:理论学时: 48 ;实践学时: 0 ;学分数: 3 ;编写人:;审定人:;一、课程简介(一)课程教学目的与任务课程教学目的:通过本课程的学习,使学生掌握燃料的分类及各种燃料的化学组成、定义、及燃烧计算方法。

并能用所学的理论知识解释指导工程燃烧中遇到的问题,同时能够熟练的解决工程改造和设计中相关的燃烧计算问题。

课程教学任务:通过教学使学生掌握工程燃烧学的基本概念、基本理论,一方面为学生学习相关后续课程及进一步扩大专业知识面奠定坚实的基础;另一方面培养学生应用燃烧计算知识分析、解决工程实际中的燃烧问题的能力。

(二)课程教学的总体要求使学生了解本课程的全部内容,理解大部分内容,掌握主要内容。

(三)课程教学内容本课程主要内容包括:燃料概论、工程燃烧计算、燃烧理论基础、燃烧方法与燃烧装置、燃烧污染控制技术。

(四)先修课程及后续课程先修课程:工程热力学与传热学、流体力学。

后续课程:矿井热灾害防治、矿井火灾防治。

二、课程教学总体安排(一)学时分配建议表学时分配建议表(二)推荐教材及参考书目1.教材《工程燃烧学》.汪军,马其良,张振东中国电力出版社,2008年7月2.参考书目(1)《工程燃烧学》.童正明,张松寿,周文铸.中国计量出版社,2008年(2)《燃烧学》.徐通模.机械工业出版社,2011年(三)课程考核方式1.考核方式:期末闭卷笔试。

2.成绩构成:平时成绩占30%,期末考试占70%。

三、课程教学内容及基本要求(一)燃料概论(6学时)1.教学目的使学生理解各种燃料的特点和使用性能。

2.教学重点与难点(1)教学重点固体及气体燃料成分表示方法及其换算,发热量计算。

(2)教学难点燃料分析方法。

3.教学方法以课堂讲授为主,课堂讨论、展示,上自习课,课下辅导等为辅的教学方法。

第一章绪论第一节能源的分类转化和利用的层次,一次能源(可再生能源、非可再生能源)、二次能源和终端能源。

在当代人类社会经济生活中的地位,常规能源和新能源。

使用中对环境的影响,清洁能源和非清洁能源。

性质和利用方式,燃料能源(矿物、生物质、化工、核)和非燃料能源燃烧,有强烈发光和放热的氧化反应。

燃烧现象是流动、传热、传质和化学反应同时发生又相互作用的复杂物理化学现象。

伴随着化学反应、传热和传质。

第二节燃烧的分类化学反应传播的特性和方式,缓燃(普通燃烧)、强烈热分解、爆震。

是否有火焰,有火焰、无火焰(特点:容积释热)。

燃料和氧化剂是否预先混合,预混燃烧、非预混(扩散)燃烧、预混-非预混燃烧。

按燃料相态,气体燃料燃烧、液体燃料燃烧、固体燃料燃烧(层状/火床燃烧、流化床/沸腾燃烧、火室/悬浮燃烧)。

第三节工程燃烧设备的基本性能要求燃烧热强度高(炉膛)、燃烧效率高(燃料)燃烧稳定性好、安全性好使用寿命长、燃烧产物的污染排放低、管理维护方便。

第二章燃料概论第一节燃料的概念与分类燃料,用以产生热量或动力的可燃性物质。

分类,按状态,固体燃料、液体燃料、气体燃料;按获取方法,天然燃料、人工燃料;按能量释放方式,化学燃料、核燃料。

第二节燃料的组成和特性组成和分析,工业分析法(M(水分)+A(灰分)+V(挥发份)+FC(固定碳)=100);元素分析法(C+H+O+N+S+A+M=100);成分分析法)成分基准热值Q,单位质量或单位体积的燃料,在完全燃烧情况下所释放出的热量。

(s、l,kJ/kg;g,kJ/m3)高位热值/总发热量,包含产物水的汽化潜热;低位热值,不包含产物水的汽化潜热。

成分基准的换算第三节固体燃料(煤)煤的种类(泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤)挥发份,碳化程度浅的煤挥发份产率高,挥发份高,着火点低容易引燃和烧尽。

焦炭特性(焦结性),挥发份高焦结性差,随着挥发份减少,焦结性增强,挥发份过少时焦结性又有所降低。

其他使用性能,着火性、可磨性、热性质、热稳定性(耐热性)、结渣性。

第二章液体燃料••石油及其加工产品••主要指煤中提炼出的各种燃料油,包括煤转油;页岩油1.石油••现代化的工业离不开石油,就像人体离不开血液一样。

••除了是工业运转的“血液”•还是国防的关键物资•优质动力原料•••–优点:体积小(同质量的比气体小跟固体接近)、热值高(比煤高1倍)、燃烧快、燃烧过程易控制、燃烧充分、燃烧后不留灰烬重要的化工原料•••如塑料、合成纤维(衣服),合成橡胶、合成洗涤剂(洗衣粉)、染料、医药、农药、炸药和化肥等等。

•石油化工产品几乎能用于所有的工业部门,现代化工业离不开石油,就像人体离不开血液一样。

炼油残渣也是宝••国防关键物资•国防关键物资•国防关键物资•50%30%世界能源焦点•••世界能源焦点••••世界能源焦点•世界能源焦点••20世纪国际原油价格走势•石油危机为世界经济或各国经济受到石油价格的变化,所产生的经济危机。

•21世纪国际原油价格走势•说明•• 1 吨~7桶•–1桶=158.98升••1吨=7.35桶中国对进口石油的依赖•石油成为中国最大的外部安全因素••••主要是烷烃(C n H 2n+2)、环烷烃(C n H 2n )、芳香烃(C n H 2n-6)、烯烃(C n H 2n )•还含有少量的硫化物、氧化物、氮化物、水分和矿物杂质1.2 石油的定义•–烷烃基或石蜡基原油—主要成分为烷烃(C n H 2n+2) ,含较多的蜡质。

–烯基原油—主要成分烯烃(C n H 2n )–混合基或中间基原油--烷烃和烯烃的含量大体相等–芳香基原油--含芳香烃较多,在自然界中储存量很少1.3 石油的分类石蜡基原油•••••说明:石蜡族的碳氢化合物是链状结构饱和碳氢化合物,碳原子n=1~4时,在常温下为气态,是天然气主要成分;n=5~16时,常温下呈液态,是煤油主要成分烯基原油••••说明:烯烃和烷烃都是原油的主要成分,但它是不饱和烃,所以化学稳定性和热稳定性都稍差,在高温和催化剂作用下,很容易转化为芳香族碳氢化合物中间基原油••芳香基原油•••芳香基原油说明:芳香烃是环状结构的不饱和碳氢化合物,由于不饱和,因此化学活性较强,容易转换成其他产品••常压蒸馏法•减压蒸馏法••热裂解•催化裂解1.4 原油加工方法蒸馏法(分馏法)•蒸馏法•• 1.初沸点:原油中比重最轻的烃类沸腾时的温度。

《工程燃烧学》教学大纲【课程编号】【学时学分】56学时;3.5 学分【开课模式】必修【实验学时】6学时【上机学时】0【课程类型】专业基础课【考核方式】考试【先修课程】锅炉原理【开课单位】电力系【授课对象】本科热能与动力工程专业一、本课程的教学目的和任务(一)教学目的:紧密结合国家和地方发展燃气轮机技术、城市垃圾焚烧技术和“西气东送”的政策和大趋势,让学生充分了解能源与动力行业技术发展的新趋势和动向,力求使学生获得适应21世纪能源动力学科和产业发展需求的知识和能力。

(二)教学任务:从培养学生的技能入手,提高他们分析问题、解决问题以及实践应用的能力,主要学习燃烧的概念、基础理论、燃烧装置及燃烧技术。

既着重于系统地阐述与燃料燃烧过程有关的基本概念和基本理论,又重点介绍固、液和气体燃料燃烧技术和控制燃烧过程中污染物的生成及排放的基本原理和方法。

二、本课程性质、特点及基本要求(一)性质:本课程是能源动力类专业学生的一门专业基础课,安排在第五学期进行。

(二)特点:本课程是理论和实际紧密结合的应用性很强的一门课程。

(三)基本要求:要求通过本课程的学习,在基本理论和基本技能方面应达到以下要求:1、掌握燃烧的基本概念、燃烧设备及其基本性能要求,了解工程燃烧的研究现状及发展前景2、掌握燃料的概念、分类和特性,各种形态燃料介绍。

3、掌握燃烧过程的化学反应、燃烧空气量、烟气量及温度的计算、燃烧检测及燃烧效率。

4、本章要求掌握燃烧的基础理论、燃烧技术及其过程中的射流特性,理解活化络合物的过渡态理论、连锁反应。

5、本章要求掌握气体燃料燃烧原理、特点、气体燃料燃烧装置,理解预混可燃气体的着火和燃烧、气体燃料的置换。

6、本章要求掌握液体燃料燃烧原理、液体燃料的雾化过程及装置、雾化燃烧的组织及布置,理解配风原理、油燃烧器设计。

7、本章要求掌握固体燃料的燃烧过程及特点、煤的悬浮燃烧和旋风燃烧技术及装置,了解煤燃烧新技术及发展趋势。

燃烧学Combustion课程代码:901120636学时数:32 学分数:2一、教学目的燃烧学是农业建筑环境与能源工程专业的一门专业课。

通过本课程的学习,使学生掌握燃料的分类及各种燃料的特性、燃料燃烧的基本理论、射流流动的基本规律以及加强燃料燃烧的各种方法,其目的在于进一步拓宽本专业学生的专业知识面,为后续专业理论课的学习打下扎实的基础理论基础。

并能用所学的理论知识解释指导工况燃烧中遇到的问题,同时能够熟练的解决工程改造和设计中相关的燃烧计算问题。

二、教学内容、教学目标及学时分配第一章燃料概论(4 学时)通过本章学习,了解燃料的来源、化学组成,掌握各种燃料的成分换算及能源的有效利用。

重点掌握固、液、气体燃料相关成分的计算方法。

1.燃料的来源、化学组成、成分换算和有效利用。

2.固体燃料。

3.液体燃料。

4.气体燃料。

第二章空气需要量和燃烧产物生成量(4 学时)通过本章学习,了解空气需要量,过量空气系数的概念、燃烧产物的组成。

掌握空气需要量以及燃烧产物生成量的计算方法。

学会对一些燃烧问题分析、计算并求解。

重点掌握目前常用的求解燃料燃烧需要空气量的方法、燃烧产物成分和密度的计算方法。

1.氧气、空气理论需要量的计算原理。

2.空气消耗系数的概念及实际空气需要量的计算。

3.理论废气生成量与实际废气生成量之间的关系及计算原理与方法。

4.不同燃料产物密度的计算方法。

第三章燃烧温度(2 学时)通过本章学习,了解燃料燃烧温度的概念。

掌握燃料理论发热温度、理论燃烧温度的概念的及其计算方法以及影响理论燃烧温度的因素。

重点学会对一些燃料的燃烧温度进行分析并求解。

1.燃料理论发热温度、理论燃烧温度的概念。

2.四种求解理论燃烧温度的方法。

3.影响理论燃烧温度的因素以及提高影响理论燃烧温度的措施。

756第四章射流混合过程(4 学时)通过本章学习,了解自由射流、同向平行射流、交叉射流、环状射流、同心射流以及旋转射流的概念。

掌握各种射流的特点、流场结构等。