2019原发性骨质疏松症基层诊疗指南(实践版)

- 格式:doc

- 大小:195.05 KB

- 文档页数:22

《原发性骨质疏松症社区规范化管理方案》(2019)要点骨质疏松症是最常见的骨骼疾病,是一种以骨量低,骨组织微结构损坏,导致骨脆性增加,易发生骨折为特征的全身性骨病。

骨质疏松性骨折的危害巨大,是老年患者致残和致死的主要原因之一。

研究发现髋部骨折后1 年之内,20% 患者会死于各种并发症,约50%患者致残,生活质量明显下降。

社区卫生服务机构是和居民联系最紧密的医疗机构,具有相对固定的人群、方便定期随访、较强的疾病预防意识以及丰富的慢病管理经验,应该成为骨质疏松症防治的主要阵地。

在社区开展骨质疏松症规范化管理,包括社区人群骨质疏松症及相关危险因素的健康教育;开展患者随访、基本治疗及康复治疗;对诊断不明者、严重并发症者及时转往上级医院诊疗等,可提高社区居民骨质疏松症知、信、行水平,同时预防跌倒发生。

骨质疏松症社区管理流程图见图 1。

1社区规范化管理的目的(1)通过骨质疏松症高危人群筛查,最大限度发现骨质疏松症患者及骨量低下者;(2)提高居民骨质疏松症防治意识,提高骨质疏松症患者和骨量低下者就诊率和治疗率;(3)提高居民骨健康水平,通过社区管理,骨量正常者,避免骨量减少和骨质疏松症的发生,骨量低下和骨质疏松症者,避免初次骨折和再次骨折的发生。

2 社区规范化管理服务对象(1)社区卫生服务机构就诊的患者;(2)辖区居民。

3 社区规范化管理服务内容3.1 筛查3.1.1 筛查途径(1)门诊就诊:(2)人群体检:(3)健康档案:(4)其他途径的机会筛查。

3.1.2 筛查方法3.2 诊断诊断原发性骨质疏松症应包括两方面:确定是否为骨质疏松症和排除继发性骨质疏松症。

3.2.1 确诊骨质疏松症骨质疏松症诊断主要基于DXA骨密度测量结果和/或脆性骨折。

3.2.2 骨质疏松症鉴别诊断骨质疏松症可由多种病因所致,对于诊断或怀疑骨质疏松症的患者至少要做以下基本检查:血常规、尿常规、肝肾功能、血钙、血磷和碱性磷酸酶,原发性骨质疏松症患者通常血钙、血磷和碱性磷酸酶水平在参考范围,当有骨折时血碱性磷酸酶水平可有轻度升高。

2019原发性骨质疏松症基层诊疗指南(实践版)骨质疏松症(osteoporosis)是最常见的骨骼疾病。

我国50岁以上人群骨质疏松症患病率女性为20.7%,男性为14.4%;60岁以上人群骨质疏松症患病率明显增高,女性尤为突出[1]。

骨质疏松症典型症状表现为骨痛、肌无力、脊柱变形、身材缩短及骨折等。

临床上诊断原发性骨质疏松症应包括两方面,即确定是否为骨质疏松症和排除继发性骨质疏松症。

诊断标准主要基于骨密度测量结果和/或骨质疏松性骨折(或称脆性骨折)。

补充钙剂和维生素D为骨质疏松症防治的基本需要,抗骨质疏松药物的使用是骨质疏松症治疗的重要的环节,常需要足疗程。

一、定义与分类骨质疏松症是一种以骨量低、骨组织微结构损坏,导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性、代谢性骨病[1]。

骨质疏松症按病因分为原发性和继发性两大类。

原发性骨质疏松症包括绝经后骨质疏松症(Ⅰ型)、老年骨质疏松症(Ⅱ型)和特发性骨质疏松症(包括青少年型)。

绝经后骨质疏松症一般发生在女性绝经后5~10年内;老年骨质疏松症指70岁以后发生的骨质疏松;特发性骨质疏松症主要发生在青少年,病因尚未明[1]。

继发性骨质疏松症指由任何影响骨代谢的疾病和/或药物及其他明确病因导致的骨质疏松。

本指南主要针对原发性骨质疏松症。

二、危险因素及风险评估(一)骨质疏松症危险因素骨质疏松症的危险因素分为不可控因素与可控因素,后者包括不健康生活方式、疾病、药物等。

1.不可控因素:主要有种族(患骨质疏松症的风险:白种人>黄种人>黑种人)、高龄、女性绝经、脆性骨折家族史。

2.可控因素:(1)不健康生活方式:包括体力活动少、吸烟、过量饮酒、日照减少、营养不良等。

(2)影响骨代谢的疾病:甲状腺功能亢进症、性腺功能减退症、糖尿病、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、慢性腹泻、吸收不良、多发性骨髓瘤、淋巴瘤、卒中和慢性心、肺、肾疾病等[1]。

(3)影响骨代谢的药物:糖皮质激素、抗癫痫药物、肿瘤化疗药物和过量甲状腺激素等。

原发性骨质疏松症诊治指南(全文)骨质疏松症(Osteoporosis,OP)是一种以骨量低下,骨微结构破坏,导致骨脆性增加,易发生骨折为特征的全身性骨病(世界卫生组织,WHO)。

美国国立卫生研究院(NlH)提出骨质疏松症是以骨强度下降、骨折风险性增加为特征的骨髂系统疾病,骨强度反映了骨骼的两个主要方面,即骨矿密度和骨质量。

该病可发生于不同性别和任何年龄,但多见于绝经后妇女和老年男性。

骨质疏松症分为原发性和继发性二大类。

原发性骨质疏松症又分为绝经后骨质疏松症(I型)、老年性骨质疏松症(II型)和特发性骨质疏松(包括青少年型)三种。

绝经后骨质疏松症一般发生在妇女绝经后5~10年内;老年性骨质疏松症一般指老人70岁后发生的骨质疏松:而特发性骨质疏松主要发生在青少年,病因尚不明。

骨质疏松症是一个具有明确的病理生理、社会心理和经济后果的健康问题。

骨质疏松症的严重后果是发生骨质疏松性骨折(脆性骨折),这是由于骨强度下降,在受到轻微创伤或日常活动中即可发生的骨折。

骨质疏松性骨折大大增加了老年人的病残率和死亡率。

一、危险因素1.不可控制因素:人种(白种人和黄种人患骨质疏松症的危险高于黑人)、老龄、女性绝经、母系家族史。

2.可控制因素:低体重、性激素低下、吸烟、过度饮酒、咖啡及碳酸饮料等、体力活动缺乏、饮食中钙和(或)维生素D缺乏(光照少或摄入少)、有影响骨代谢的疾病和应用影响骨代谢药物(见继发性骨质疏松部分)。

二、临床表现疼痛、脊柱变形和发生脆性骨折是骨质疏松症最典型的临床表现。

但许多骨质疏松症患者早期常无明显的自觉症状,往往在骨折发生后经X线或骨密度检查时才发现已有骨质疏松改变。

1.疼痛:患者可有腰背酸痛或周身酸痛,负荷增加时疼痛加重或活动受限,严重时翻身、起坐及行走有困难。

2.脊柱变形:骨质疏松严重者可有身高缩短和驼背。

椎体压缩性骨折会导致胸廓畸形,腹部受压,影响心肺功能等。

3.骨折:轻度外伤或日常活动后发生骨折为脆性骨折。

【基层常见疾病诊疗指南】原发性骨质疏松症基层诊疗指南(2019年)一、概述(一)定义骨质疏松症(osteoporosis)是一种以骨量低、骨组织微结构损坏导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性代谢性骨病[1]。

骨质疏松症可发生于任何年龄,但多见于绝经后女性和老年男性。

(二)分类骨质疏松症按病因分为原发性和继发性两大类。

原发性骨质疏松症包括绝经后骨质疏松症(Ⅰ型)、老年骨质疏松症(Ⅱ型)和特发性骨质疏松症(包括青少年型)。

绝经后骨质疏松症一般发生在女性绝经后5~10年内;老年骨质疏松症一般指70岁以后发生的骨质疏松;特发性骨质疏松症主要发生在青少年,病因尚未明[1]。

继发性骨质疏松症指由任何影响骨代谢的疾病和/或药物及其他明确病因导致的骨质疏松。

本指南主要针对原发性骨质疏松症。

(三)流行病学骨质疏松症是一种与增龄相关的骨骼疾病。

随着人口老龄化日趋严重,骨质疏松症已成为我国面临的重要公共健康问题。

我国50岁以上人群骨质疏松症患病率女性为20.7%,男性为14.4%;60岁以上人群骨质疏松症患病率明显增高,女性尤为突出[2]。

骨质疏松性骨折(或称脆性骨折)指受到轻微创伤或日常活动中即发生的骨折,是骨质疏松症的严重后果。

其中最常见的是椎体骨折。

国内基于影像学的流行病学调查显示,50岁以上女性椎体骨折患病率约为15%,80岁以上女性椎体骨折患病率可高达36.6%[3]。

髋部骨折是最严重的骨质疏松性骨折。

研究显示,1990—1992年,50岁以上髋部骨折发生率男性为83人/10万人,女性为80人/10万人[2];2002—2006年,此发生率增长为男性129人/10万人,女性229人/10万人,分别增加了1.61倍和2.76倍[4,5]。

据估计,2015年我国主要骨质疏松性骨折(腕部、椎体和髋部)次数约为269万例次,2035年预计约为483万例次,到2050年预计约达599万例次[6]。

骨质疏松性骨折的危害巨大,是老年患者致残和致死的主要原因之一。

2020《原发性骨质疏松症基层诊疗指南》《原发性骨质疏松症社区诊疗指导原则》解读原发性骨质疏松患病率高、危害大、知晓率低、诊治率低,但可防可治。

如果能加强高危人群的筛查与识别,坚持生活方式及早预防,骨质疏松并非洪水猛兽;即使已经发生过脆性骨折,适当的治疗依然可以降低再次骨折的风险⑴。

在分级诊疗的大背景下,社区基层卫生机构理应成为骨质疏松诊疗的第一道防线⑴。

k指南次第推岀,问答教你实际操作!2017年,中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会更新完善了《原发性骨质疏松诊疗指南》0 ,提纲挈领地为临床医生骨质疏松的诊断、治疗和预防工作提供了指导,强调了骨质疏松可防可治且预防重于治疗2%这就对社区基层的骨质疏松防治工作提出了更高要求。

为此,在2019-2020年中华医学会等牵头制定了《原发性骨质疏松症社区诊疗指导原则》⑷和《原发性骨质疏松症基层诊疗指南》⑸及具实践版⑹,为基层医务人员切实做好骨质疏松社区防控工作提供了具有操作性的指导。

接下来,我们就以问答的形式深入解读这些指南。

2、面对骨质疏松,作为医生该怎么办?筛查:早诊早治,重在筛查f如何轻松识别骨松患者?社区卫生服务中心的工作重在筛查,面对辖区内人数众多的中老年居民, 我们要如何才能快速锁定高风险人群?指南推荐了以下4个工具用于筛查[245]。

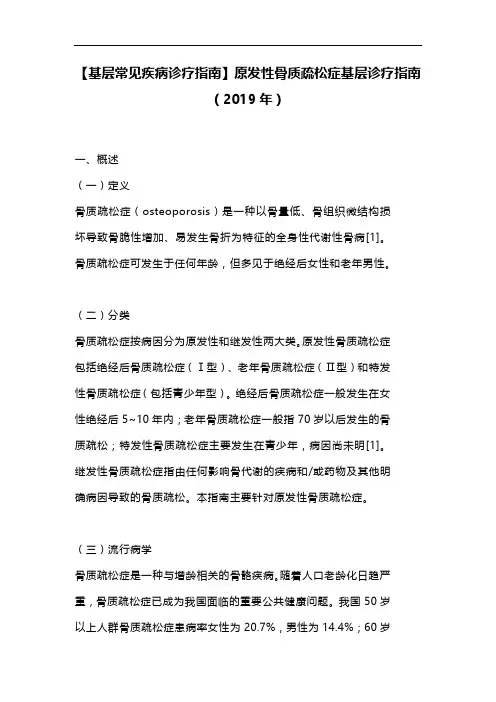

| IOF骨庾疏松风险1分钟测试题:是根据患者的简单病史,从中选择与骨质疏松相关的问题,由患者回答是与否,从而初步筛选出可能具有骨质疏松风险的患者。

该测试题简单快速,易于操作,但仅用于初步筛查疾病风险,不能用于骨质疏松症的诊断瓯m何答不町控因索1父时曾被诊断右付颅做松谀种化轻抻点付折?是口否口2父册中一人右鸵杵?是□否口3实标年龄越过60岁?足□角口4楚仰成年后冈为轻摔后发牛常折?MDftn5足白泾帝•摔倒(上年址过 *).或冈为身体较成划罚抠心1*倒。

足□臼口640 岁SrlWQAteftM少粗过3 5 以1:?是□否口7屁仰休质弦过紐?(BMI備少于19 k|/m-)足口否□8是衬曾■用类同詡澈索《例如町的松.泼尼松)违续朗过3个月?(町的松通恋用于治疗哮职矣见湿关籽災和某昨炎性枚树)足口會口9見否!&U9a凤湿关节炎?是□否口10圧白被洽斷出们卩状眼功値亢进或圧屮状旁能功能亢进.1取鮪尿餅.克划恩辭戎乳曝泻是口件口II女+Hn:览否任肪岁或以的飲停经?是□再口12& l:HS:除「怀绝從或门衣切除外.仏冷种俗泾超过12个片?足□會口13女上糾衿:圧舍A 50岁询切粽卵黑乂没冇眼川m/爭激索补允刊?垦口會口14WttHff:圧仲出現过阳姿、件欲減讴或兀他榜澈索过低的RIX:住状?證□否口生活方式15人秋饮泊(每川大用机过闯单位的乙恢1斤.的範洒3削册性洒丨即?是□會口16吸烟.或曹经吸烟?17毎尺运动缺少F 30 mm?(包括做家务.4:许和跑妙等)足□會口18楚否不能仕川乳制品.又没右眼川钙片?是□否口19阳犬从M户外活动时间見習少r 10 mi叭乂枚冇驭川绒4.養D?於□否口结果対斯1述何題・R«JW>俗-・题何齐钻衆为-J6-.即为阳性・提爪”住骨质堆松症的试険.并建议进行骨密度检査A H<AX*风险评佔图1 : IOF骨质疏松风险1分钟测试题⑵| OSTA指数:仅需知道患者的体重和年龄就能计算,但特异性较差,需要与其他筛查手段配合使用,且仅适用于绝经后的女性。

基层医生应重视骨质疏松症的防治(2020完整版)骨质疏松症是最常见的骨骼疾病,分为原发性和继发性。

由内分泌科医生与基层全科医生共同制定的《原发性骨质疏松症基层诊疗指南(2019年)》(简称2019基层指南)主要针对原发性骨质疏松症。

原发性骨质疏松症有以下特点:①患病率高。

早期流行病学调查显示,我国50岁以上人群骨质疏松症患病率女性为20.7%,男性为14.4%;60岁以上人群骨质疏松症患病率明显增高,女性尤为突出[1]。

②危害大。

骨质疏松性骨折是老年患者致残和致死的主要原因之一。

发生髋部骨折后1年之内,20%的患者会死于各种并发症,约50%患者致残,生命质量明显下降。

而且,骨质疏松症及其相关骨折也会给患者造成巨大的心理负担[2,3]。

③知晓率低。

原发性骨质疏松症早期没有明显的临床表现,即使在出现了腰背疼痛、腰膝酸软、肌力下降等常见症状后也易被误诊为其他疾病。

④诊治率低。

基层骨质疏松症诊治率普遍较低,即使患者发生了脆性骨折,接受有效抗骨质疏松症药物治疗者尚不足1/4[4],且诊治不规范。

⑤骨质疏松症可防、可治。

如果加强对高危人群的早期筛查与识别,坚持从生活方式入手做到及早预防,骨质疏松症是可以预防的;即使已经发生过脆性骨折的患者,经过适当的治疗,仍可有效降低再次骨折的风险。

因此,中华医学会骨质疏松和骨矿盐疾病分会分别在2011[5]、2017年[1]逐渐更新完善了原发性骨质疏松症诊疗指南。

上述指南的制订和推广,极大地推动了临床医生对骨质疏松症的诊断、治疗和预防工作,但基层医生在骨质疏松症的诊治上还存在一定的困难,2019基层指南结合我国已经发表的相关骨质疏松症指南及大量相关资料,广泛征求了内分泌科医生和全科医生的意见和建议,内容涵盖了基层医生所需求的内容,如骨质疏松症的危险因素、诊断、鉴别诊断、治疗、分级管理、预防、转诊及疗效评估等方面,经多次修改后成文。

一、识别高危人群,准确诊断,强调鉴别诊断骨质疏松症常隐匿发病,进展缓慢,症状缺乏特异性,早期识别非常重要。

2019原发性骨质疏松症基层诊疗指南(实践版)骨质疏松症(osteoporosis)是最常见的骨骼疾病。

我国50岁以上人群骨质疏松症患病率女性为20.7%,男性为14.4%;60岁以上人群骨质疏松症患病率明显增高,女性尤为突出[1]。

骨质疏松症典型症状表现为骨痛、肌无力、脊柱变形、身材缩短及骨折等。

临床上诊断原发性骨质疏松症应包括两方面,即确定是否为骨质疏松症和排除继发性骨质疏松症。

诊断标准主要基于骨密度测量结果和/或骨质疏松性骨折(或称脆性骨折)。

补充钙剂和维生素D为骨质疏松症防治的基本需要,抗骨质疏松药物的使用是骨质疏松症治疗的重要的环节,常需要足疗程。

一、定义与分类骨质疏松症是一种以骨量低、骨组织微结构损坏,导致骨脆性增加、易发生骨折为特征的全身性、代谢性骨病[1]。

骨质疏松症按病因分为原发性和继发性两大类。

原发性骨质疏松症包括绝经后骨质疏松症(Ⅰ型)、老年骨质疏松症(Ⅱ型)和特发性骨质疏松症(包括青少年型)。

绝经后骨质疏松症一般发生在女性绝经后5~10年内;老年骨质疏松症指70岁以后发生的骨质疏松;特发性骨质疏松症主要发生在青少年,病因尚未明[1]。

继发性骨质疏松症指由任何影响骨代谢的疾病和/或药物及其他明确病因导致的骨质疏松。

本指南主要针对原发性骨质疏松症。

二、危险因素及风险评估(一)骨质疏松症危险因素骨质疏松症的危险因素分为不可控因素与可控因素,后者包括不健康生活方式、疾病、药物等。

1.不可控因素:主要有种族(患骨质疏松症的风险:白种人>黄种人>黑种人)、高龄、女性绝经、脆性骨折家族史。

2.可控因素:(1)不健康生活方式:包括体力活动少、吸烟、过量饮酒、日照减少、营养不良等。

(2)影响骨代谢的疾病:甲状腺功能亢进症、性腺功能减退症、糖尿病、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮、慢性腹泻、吸收不良、多发性骨髓瘤、淋巴瘤、卒中和慢性心、肺、肾疾病等[1]。

(3)影响骨代谢的药物:糖皮质激素、抗癫痫药物、肿瘤化疗药物和过量甲状腺激素等。

(二)跌倒及其危险因素跌倒是骨质疏松性骨折的独立危险因素。

1.环境因素:包括光线昏暗、路面湿滑、地面障碍物、地毯松动、卫生间未安装扶手等。

2.自身因素:包括高龄、缺乏运动、平衡能力差、既往跌倒史、肌少症、视觉异常、感觉迟钝、神经肌肉疾病、步态异常、心脏疾病、直立性低血压、抑郁症、精神和认知疾患、药物(如安眠药、抗癫痫药及治疗精神疾病药物)等。

(三)骨质疏松症风险评估工具推荐国际骨质疏松基金会(International Osteoporosis Foundation,IOF)骨质疏松风险一分钟测试题[2]和亚洲人骨质疏松自我筛查工具(osteoporosis self-assessment tool for Asians,OSTA),作为疾病风险的初筛工具[3]。

1.IOF骨质疏松风险一分钟测试题:该测试题是根据患者简单病史,从中选择与骨质疏松相关的问题,由患者判断是与否,从而初步筛选出可能具有骨质疏松风险的患者。

测试题简单快速,易于操作,但仅能作为初步筛查疾病风险,不能用于骨质疏松症的诊断,见表1。

2.OSTA:计算方法:OSTA指数=[体重(kg)-年龄(岁)]×0.2,指数>-1为低风险,-1~-4为中风险,<-4为高风险。

OSTA因所选用的指标过少,特异性不高,需结合其他危险因素进行判断,且仅适用于绝经后妇女。

(四)骨质疏松性骨折的风险预测骨折风险预测工具(fracture risk assessment tool,FRAX®)是WHO 推荐的进行风险预测的工具,根据患者的临床危险因素及股骨颈骨密度建立的模型,用于评估患者未来10年发生髋部骨折及主要骨质疏松性骨折(椎体、前臂、肩部)的概率[4,5]。

针对中国人群的FRAX®可通过网络获得(网址:http:///FRAX®/),通过对相关信息简单的勾选,就可直接得出未来10年骨折的绝对风险。

1.需要FRAX®评估风险者:具有一个或多个骨质疏松性骨折临床危险因素,未发生骨折且骨量减少者(-2.5<t值≤-1),可通过frax®计算患者未来10年发生主要骨质疏松性骨折及髋部骨折的概率。

对于FRAX®评估阈值为骨折高风险者,建议进行骨密度测量,并考虑给予治疗[4]。

</t值≤-1),可通过frax 2.不需FRAX®评估者:临床上已诊断骨质疏松症(即T值≤-2.5)或已发生脆性骨折者,不必再用FRAX®评估骨折风险,应及时开始治疗。

FRAX®工具不适于已接受有效抗骨质疏松药物治疗的人群。

3.结果判读:FRAX®预测的髋部骨折风险≥3%或主要骨质疏松性骨折概率风险≥20%时,为骨质疏松性骨折高风险;FRAX®预测的主要骨质疏松性骨折风险为10%~20%时,为骨质疏松性骨折中风险;FRAX®预测的任何主要骨质疏松性骨折风险<10%时,为骨质疏松性骨折低风险。

三、诊断及鉴别诊断(一)病史询问1.既往史:需询问既往有无内分泌疾病史(如甲状腺功能亢进症、甲状旁腺功能亢进症、性腺功能减退症、糖尿病、库欣综合征等),以及有无血液病、结缔组织病、肾脏疾病(如慢性肾功能衰竭或肾小管性酸中毒)、骨肿瘤、营养性疾病和胃肠疾病史;有无体力活动少、吸烟、过量饮酒、过多饮用含咖啡因的饮料等不良生活习惯。

2.药物应用史:是否有应用糖皮质激素、抗惊厥药、甲氨蝶呤、环孢素、噻唑烷二酮类药物、质子泵抑制剂和过量甲状腺激素等药物。

3.月经史、手术史:有无闭经史及绝经年龄,有无卵巢早衰及卵巢切除手术史,有无产后大出血史等。

4.家族史:一级亲属是否有骨代谢疾病或脆性骨折史。

(二)临床表现骨质疏松症初期通常没有明显的临床表现,但随着病情进展,患者会出现骨痛、脊柱变形,甚至发生骨质疏松性骨折等后果[6]。

1.骨痛及乏力:轻者无症状,较重患者常诉腰痛、乏力或全身骨痛。

骨痛通常为弥漫性,无固定部位。

乏力常于劳累或活动后加重。

2.脊柱变形、身材缩短:常见于椎体压缩性骨折,严重可出现驼背等脊柱畸形。

3.骨折:骨质疏松性骨折又称脆性骨折,通常指在日常生活中受到轻微外力时发生的骨折。

多发部位为脊柱、髋部和前臂。

脊柱压缩性骨折的突出表现为身材缩短,有时出现突发性腰痛,卧床而取被动体位。

4.并发症:驼背和胸廓畸形者常伴胸闷、气短、呼吸困难等。

髋部骨折者常因感染、心血管病或慢性器官衰竭而死亡;长期卧床加重骨丢失,并常因感染等使骨折极难愈合。

5.对心理状态及生命质量的影响:主要的心理异常包括恐惧、焦虑、抑郁、自信心丧失等,这对患者的生命质量有很大的影响。

(三)检查项目1.基本检查项目:(1)骨密度测定:骨密度指单位体积(体积密度)或单位面积(面积密度)所含的骨量。

双能X线吸收检测法(dualenergy X-ray absorptiometry,DXA)是临床最常用的骨密度测量方法。

DXA骨密度测量可用于骨质疏松症的诊断、骨折风险性预测和药物疗效评估,也是流行病学研究常用的骨骼评估方法[1]。

其主要测量部位为中轴骨,包括腰椎和股骨近端,对腰椎和股骨近端测量受限者可选择测桡骨远端1/3。

诊治骨质疏松症的骨密度测定指征包括以下9条[1],具有任何一条者,建议行骨密度测定:①女性≥65岁,男性≥70岁。

②女性<65岁,男性<70岁,有≥1个骨质疏松危险因素者。

③有脆性骨折史的成年人。

④各种原因引起性激素水平低下的成年人。

⑤X线影像已有骨质疏松改变者。

⑥接受骨质疏松治疗、进行疗效监测者。

⑦患有影响骨代谢疾病或使用影响骨代谢药物史者。

⑧IOF骨质疏松症一分钟测试题回答结果阳性者。

⑨OSTA结果≤-1者。

(2)胸、腰椎X线侧位片:椎体骨折常因无明显临床症状被漏诊,需要在骨质疏松性骨折的危险人群中开展椎体骨折的筛查。

胸、腰椎X线侧位片可作为判断骨质疏松性椎体压缩性骨折首选的检查方法。

常规胸、腰椎X线侧位片的范围应分别包括胸4至腰1和胸12至腰5椎体[1]。

在以下任一情况时,建议行胸、腰椎X线侧位片以了解是否存在椎体骨折[1]:①女性≥70岁,男性≥80岁,椎体、全髋或股骨颈骨密度T值≤-1.0。

②女性65~69岁,男性70~79岁,椎体、全髋或股骨颈骨密度T值≤-1.5。

③绝经后女性及>50岁的男性,具有以下任一特殊危险因素:成年期(≥50岁)非暴力性骨折;较年轻时最高身高缩短≥4 cm;1年内身高进行性缩短≥2 cm;近期或正在使用长程(>3个月)糖皮质激素治疗。

(3)骨转换标志物:是骨组织本身的代谢产物,分为骨形成标志物和骨吸收标志物,前者反映成骨细胞活性及骨形成状态,主要有血清碱性磷酸酶、骨钙素、血清Ⅰ型原胶原C-端前肽(P1CP)、血清Ⅰ型原胶原N-端前肽(P1NP)等。

后者代表破骨细胞活性及骨吸收水平,主要有空腹2 h尿钙/肌酐比值(UCa/Cr)、血清Ⅰ型胶原C-末端肽交联(S-CTX)等。

原发性骨质疏松症患者的骨转换标志物水平往往正常或轻度升高。

这些标志物的测定有助于鉴别原发性和继发性骨质疏松症、判断早期疗效及依从性、选择干预措施等。

2.基本辅助检查项目:(1)骨骼X线片:由于基层医院骨密度检测并未普及,X线平片仍不失为一种诊断骨质疏松症的常用的检查方法。

但只有在骨量丢失超过30%以上时X线平片才会出现骨质疏松症征象。

同时,X线摄片所示的骨质密度不易量化评估,只能定性,故X线片不用于骨质疏松症的早期诊断。

但根据临床症状和体征选择性进行相关部位的骨骼X线影像检查,可反映骨骼的病理变化,为骨质疏松症的诊断和鉴别诊断提供依据。

(2)实验室检查:外周血及尿常规,肝、肾功能,血钙、磷和碱性磷酸酶等。

原发性骨质疏松症患者通常血钙、磷和碱性磷酸酶水平在正常范围,当有骨折时血清碱性磷酸酶水平可有轻度升高。

如以上检查结果异常,需转诊做进一步检查及鉴别诊断。

3.酌情检查项目:为进一步鉴别诊断的需要,可选择进行以下检查,如红细胞沉降率、性腺激素、25-羟维生素D、甲状旁腺激素、甲状腺功能等检查。

(四)诊断主要基于DXA骨密度测量结果和/或脆性骨折[1]。

详细的病史和查体是临床诊断的基本依据。

临床上,凡存在骨质疏松症家族史、骨质疏松症脆性骨折史、消瘦、闭经、绝经、慢性疾病、长期营养不良、长期卧床或长期服用致骨质丢失药物者均要想到本病可能。

1.基于骨密度测定的诊断:见表2。

DXA测量的骨密度是目前通用的骨质疏松症诊断指标。

对于绝经后女性、年龄≥50岁的男性,建议参照WHO推荐的诊断标准[3],基于DXA测量结果,骨密度通常用T值表示。

T值=(实测值-同种族同性别健康青年人峰值骨密度)/同种族同性别健康青年人峰值骨密度的标准差。