七年级语文戏剧大舞台

- 格式:pdf

- 大小:1.34 MB

- 文档页数:9

七年级语文《综合性学习:戏曲大舞台》教学设计人教新课标版(共5篇)第一篇:七年级语文《综合性学习:戏曲大舞台》教学设计人教新课标版浙江省温州市瓯海区实验中学七年级语文《综合性学习:戏曲大舞台》教学设计人教新课标版【教学对象分析】戏曲对于此阶段的学生来说并不陌生,但对于我国传统戏曲还不是很了解,通过此综合性学习,让学生更加系统地了解我国传统文化的艺术魅力。

【教学内容分析】本单元主要选编的是与文化艺术有关的文章,学生学习的内容并不仅限于文化艺术,还有很多关于戏曲方面的文化内容。

【教学目标】1、课外收集资料,了解中国戏曲这种传统艺术,培养学生高雅的艺术情趣。

2、了解中国戏曲的基本知识,理解戏曲中的脸谱,行当等含义,并通过学戏,引导学生对舞台艺术产生兴趣。

3、培养学生对中华传统戏曲文化的感情和关注,为戏曲的明天开一剂药方。

【教学重点】学生能通过各种途径搜集资料,并能整理资料。

【教学难点】学生通过资料的搜集,了解中国戏曲的基本知识,提高自身的人文素养。

【教学过程】(一)、导入:(激发学生了解戏曲文化的兴趣,认识戏曲大舞台博大精深,从而增强学生对戏曲文化的热爱)。

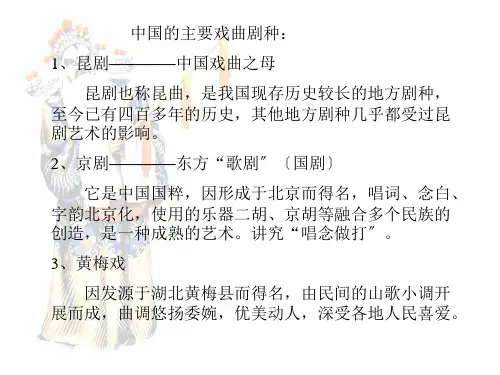

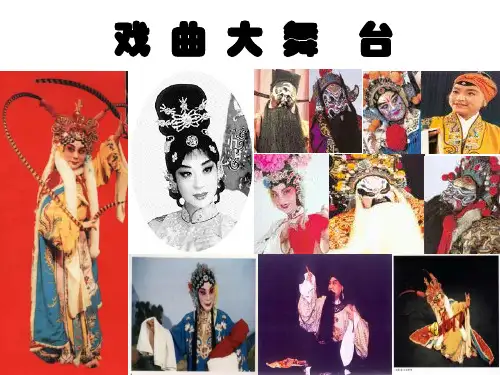

中国戏曲,源远流长,有着鲜明的民族风格,是人们喜闻乐见的文艺形式主义,全国许多地方都有自己的剧种,可谓百花齐放,异彩分呈,每个地方的戏曲,都具有自己独特的地域文化的风情,如京剧的雍容华贵,昆剧的典雅精致,梆子戏的高亢悲凉,越剧的轻柔婉转,可以说一方水土造就一方戏曲,今天就让我们一起走进民族文化的瑰宝——戏曲天地中,去感受它博大的内涵,去品味它悠长的韵味吧!(板书:戏曲大舞台)(二)、戏曲知识知多少:检验知识的收集,整理,由学生来主持。

一、多媒体显示有关戏剧常识:(一)中国戏曲的孕育与形成:• 中国戏曲,起源于原始歌舞。

汉代,在民间出现了具表演成份的“角抵戏”,尤以《东海黄公》为著。

到了南北朝时期,民间出现了歌舞与表演相结合的“歌舞戏”,具有了更为浓郁的表演成份,如《拔头》、《代面》、《踏摇娘》等。

![七年级语文综合性学习戏曲大舞台教案[5篇]](https://uimg.taocdn.com/6c7d0dc7541810a6f524ccbff121dd36a32dc4f1.webp)

七年级语文综合性学习戏曲大舞台教案[5篇]第一篇:七年级语文综合性学习戏曲大舞台教案第四单元综合性学习戏曲大舞台活动设计一、活动目标:1、通过了解中国戏曲这种传统艺术,培养学生热爱中华文化的感情,提高艺术修养。

2、了解中国戏曲的基本知识,鉴赏中国戏曲。

3、引导学生对舞台艺术产生兴趣,;培养学生高雅的艺术情趣。

4、以了解欣赏中国戏曲为中心,培养学生的综合语文能力。

二、活动准备:(一)教师准备1、调查学生对中国戏曲的了解程度。

2、根据大多数学生的情况确定要了解鉴赏的剧种剧目。

3、和学生一起设计、制定活动计划,安排活动时间。

(二)学生准备1、各组根据分配剧种具体分工查找资料,准备向其他小组介绍。

2、各组选择一出大家喜爱的戏或一个片段,分好角色,准备些道具,准备戏曲表演。

三、活动时间:课堂展示安排2课时。

四、活动步骤:第一、导入:中国的戏曲,源远流长,有着鲜明的民族风格,是人们喜闻乐见的文艺形式。

全国各地都有自己的剧种,都具有自己独特的地域文化风情,如京剧的雍容华美,昆曲的典雅精致,梆子戏的高亢悲凉,越剧的轻柔婉转,可以说一方水土造就一方戏曲。

今天,就让我们走进民族文化的瑰宝——戏曲天地之中,去感受它博大的内涵,去品味它悠长的韵味吧!第二、戏曲名家介绍:1、范瑞娟-----女,一级演员。

中国戏剧家协会理事。

别名范竹山,1924年1月6日生于浙江省嵊县黄泽镇。

1935年4月18日,入龙凤舞台科班学戏,由黄炳文师傅启蒙,工小生。

翌年春,随班到绍兴、宁波、沈家门、诸暨等地演出。

1938年春节前,随姚水娟、邢竹琴等所在的越升舞台到上海演出。

1941年夏初,在汇泉楼演出时,因竺素娥生病,她毛遂自荐救场成功,由此当上了头肩。

40年代初,分别和邢竹琴、支兰芳、金香琴搭班。

1943年下半年至1944年夏,与傅全香第一次合作,班底是“四季春”。

1944年8月至1947年1月,与袁雪芬合作,投入了“新越剧”的改革。

1945年,在演出《梁祝哀史?quot;山伯临终“一场中,与琴师周宝财的配合,创造了〔弦下腔〕。

七年级语文下册《戏曲大舞台》案例精选2篇书读百遍,其义自见,下面是可爱的编辑给家人们整理的七年级语文下册《戏曲大舞台》案例精选2篇,仅供参考,希望对大家有所启发。

七年级语文下册《戏曲大舞台》案例篇一《戏曲大舞台》综合性学习活动设计[教学目标]1、通过了解中国戏曲这种传统艺术,培养学生热爱中华传统文化的感情,提高艺术修养。

2、了解中国戏曲的基本知识,鉴赏中国优秀戏曲。

3、引导学生对舞台艺术产生兴趣,培养学生高雅的艺术情趣。

4、以了解中国戏曲为中心,培养学生的综合语文能力[教学重点]学生能通过各种途径搜集资料,并能整理资料。

[教学难点]学生通过资料的搜集,了解中国戏曲的基本知识,提高自身的人文素养。

[媒体设计]多媒体课件以声音画面渲染气氛,突出教学目标。

[课时安排]四课时,(一)指导搜集材料;(二)戏曲知识漫谈(三)戏曲知识竞赛;(四)戏曲演唱比赛。

[活动准备]1、制定活动计划;2、师生收集相关资料;3、教师制作教学课件;4、指导排演戏曲唱段。

[教学过程]第一课时指导搜集材料一、布置活动安排:让学生明确整个活动的目的、要求。

二、指导学生通过图书馆、网络、社会调查等手段搜集有关中国戏曲的相关材料。

三、学生分组,选定负责人,制定活动计划,安排课外活动时间。

四、教师要参与指导好活动计划的制订,协调人员安排、落实责任,指导搜集材料的具体方法。

第二课时戏曲知识漫谈本课时拟采用师生以佳宾访谈的形式进行。

一、介绍下列戏曲知识:1、戏曲的起源和形成;2、几种较常见的戏曲种类(京剧、越剧、豫剧、黄梅戏等);3、京剧(行当、脸谱、唱腔);4、戏曲名剧、名家等。

二、戏曲名段赏析1、京剧《玉堂春》(苏三起解);《铡美案》(包龙图打坐在开封府);2、越剧《红楼梦》(天上掉下个林妹妹);3、黄梅戏《女驸马》(谁料皇榜中状元);4、豫剧《花木兰》(谁说女子不如男)等。

第三课时戏曲知识竞赛在前两课时的基础上,以小组为单位进行知识竞赛。

综合性学习戏曲大舞台教学设计活动目标:1.初步了解中国戏曲,积累戏曲文化知识,如几种主要地方戏的名称、特色和京剧的脸谱知识、行当等。

2.欣赏戏曲名段,感受戏曲文化的魅力,接受一点传统文化的熏陶,提高艺术修养。

3.运用语文知识赏析精彩唱词,积累语文知识,提高语文素养。

学生课前活动:1.自主阅读教材,同学间分组合作查找资料,通过书籍、网络等渠道了解中国戏曲的一般知识。

2.访问剧团专业人士或戏曲爱好者,了解戏曲文化知识和我们家乡的地方戏。

3.观看戏曲VCD影碟、模仿学唱一两个戏曲片段。

4.搜集几段精彩唱词,体会唱词的语言特色,把自己对唱词的理解与同伴交流。

课堂教学过程:一.导语中华文化源远流长,五千年的民族文化犹如一条灿烂的长河。

在这条长河中,戏曲堪称一道亮丽的风景线,迷住了中华儿女,迷住了世界上所有对中华文化所钟情的人。

同学们,今天老师带你们走进戏曲大舞台,一同欣赏这道美丽的景观,领略戏曲文化的魅力,从语文的角度去感受它博大的内涵,品味它悠长的韵味。

二.看戏听戏,积累戏曲常识1.说一说(1)课前,你们在一个多星期的自主学习活动中,一定搜集到一些有关戏曲的资料,了解了戏曲的一些常识吧。

下面请大家说一说什么是戏曲?戏曲包含哪些因素?(2)教师总结:戏曲是我国传统的舞台艺术表演形式,它包含了文学、音乐、舞蹈、美术、杂技等多种因素,以音乐和舞蹈为主要表现手段。

请注意戏曲里的文学因素,如果没有文学因素,那么我们今天就不可能走进戏曲天地了。

2.戏曲常识抢答(不用举手,直接站起来回答)①戏曲的角色分为哪些“行当”?(生、旦、净、丑)②戏曲采用哪些“艺术手段”表现人物?(唱、念、做、打)③戏曲表现人物的五种“技术方法”?(手、眼、身、法、步)④戏曲表现生活的基本特点是什么?(虚拟--没有实物的表演。

⑤京剧四大名旦是哪几位?(梅兰芳、程砚秋、荀慧生、尚小云)⑥享有“中国戏曲之母”雅称的是什么剧?(昆剧)⑦被称作“东方歌剧”的是什么剧种?(京剧)⑧请说出你从电视中看到的戏曲专题节目的名称。

戏曲大舞台作文(精选10篇)戏曲大舞台作文1说实话,我以前一点也不喜欢中国的传统戏曲,因为在我的印象里,它们一般都只是依依呀呀的唱个不停一点也没有趣味。

但,几年前在电视上看到的一段黄梅戏,改变了我对他们的看法。

表演者的嗓音是那轻柔,音乐也那优美,听过以后,给人一种心旷神怡的感觉。

我想,这就是它的魅力所在吧。

黄梅戏的起源最早可追溯到唐代。

据史料记载,早于唐代时期,黄梅采茶歌就很盛行,经宋代民歌民歌的发展、元代杂剧的影响,逐渐形成民间戏曲雏形。

黄梅县戏风更盛。

明崇贞年间,黄梅知县曾维伦在《黄梅风教论》中就有十月为乡戏的记述。

清道光九年,在别霁林的《问花水榭诗集》中,一首竹枝词的描述就更为生动:多云山上稻荪多,太白湖中渔出波。

相约今年酬社主,村村齐唱采茶歌。

黄梅戏不但优美动人,而且还有这么悠久的传说呀。

我觉得,现在中国的传统戏曲越来越不受欢迎了,取而代之的是流行歌曲,虽然流行歌曲确实有它的优点,但我们也不能因为它而忘了中国的传统戏曲呀!我们只要用心去体会不难发现传统戏曲的美妙之处。

因此,请大家和我一起,去体会中国传统戏曲的优美,相信大家一定会爱上它们!戏曲大舞台作文2仙居古镇的路是泥泞的,雨天几乎难走人;仙居古镇的路是狭窄的,小车几乎难停靠;仙居古镇的路是冷清的,行路几乎难遇人。

我独自在古镇走着,一座高大宽阔的古园吸引了我。

跨过半膝高的门槛,展现在我眼前的是一别致的戏台。

哦,是戏院。

五丈高的戏台,散发着神秘的而古朴的气息,我忍不住东张西望,左摸右敲。

喂,你干什么?!我猛一回头,蓦地发现戏台下已是人山人海。

喝茶的,嗑瓜子的,聊天的,拉二胡的有头发花白的老人,身强力壮的青年,衣着高贵的富人,衣衫褴褛的穷人戏台上方,依然人如云烟。

很多人都在上方伸着脑袋,似乎在等待些什么。

孩子们在人群中嬉戏打闹,一片嘈杂;邻边儿有个大妈,同样在向外张望,还嗑起了瓜子,一个劲儿地往下吐。

台下的人都好不情愿地看瓜子壳零零落落地往下掉,一下子翻了脸,吵得不可开交,到处是闹哄哄的一片。