古陶瓷的特征及种类1

- 格式:doc

- 大小:43.50 KB

- 文档页数:7

古陶瓷鉴定方法简述古陶瓷在中国历史悠久,被誉为中国古代文明的瑰宝。

古陶瓷的鉴定需要具备一定的专业知识和丰富的经验。

鉴定古陶瓷的过程中,主要包括对器型、胎体、釉色、纹饰、窑口、底款等方面进行综合甄别和分析。

鉴定古陶瓷还需要参考古陶瓷的历史文化背景以及技术特点,结合考古学、文物学和艺术史等学科知识进行分析,以确定其真伪和价值。

下面将简要介绍几种常见的古陶瓷鉴定方法。

一、器型鉴别古陶瓷的器型是鉴别其真伪的关键之一。

具体而言,包括器物的形状、纹饰、结构等方面。

这需要对古陶瓷的历史文化背景和艺术风格有一定的了解。

对于不同朝代和不同类型的古陶瓷,其器型往往具有特定的特征。

鉴别古陶瓷器型需要结合实物进行综合分析,了解其时代背景和制作工艺,辨别其真伪。

二、胎体和釉色鉴别古陶瓷的胎体和釉色也是鉴别其真伪的重要点之一。

胎体的鉴别主要从胎质、胎色和胎质混杂等方面进行分析。

釉色的鉴别主要包括釉料的种类、质地、颜色和施釉工艺等方面。

古陶瓷的胎体和釉色必须真实与时代和地域相符,否则很可能是赝品。

通过对古陶瓷胎体和釉色的细致观察和分析,可以初步判断其真伪。

四、窑口和底款鉴别古陶瓷的窑口和底款也是鉴定其真伪的重要参考点。

窑口的鉴别主要包括窑口的形状、结构和特殊标志等方面。

底款的鉴别主要包括款识的字体、笔法、内容和格式等方面。

通过对古陶瓷窑口和底款的分析,可以了解其制作的地域和年代,从而推断其真伪和价值。

古陶瓷鉴定是一项综合性的工作,需要结合考古学、文物学和艺术史等学科知识,参考历史文化背景和制作工艺,细致观察和分析古陶瓷的器型、胎体、釉色、纹饰、窑口、底款等方面,进行综合甄别和评估。

希望通过本文的介绍,可以让更多的人对古陶瓷鉴定有一个初步的了解,同时也能够更好地保护和传承中国古陶瓷的文化遗产。

汉代器皿特点-概述说明以及解释1.引言1.1 概述汉代器皿作为我国古代陶瓷艺术的重要组成部分,具有独特的艺术特色和历史价值。

它们不仅是日常生活中常见的使用工具,更是展现汉代工艺水平和审美情趣的重要载体。

通过研究汉代器皿,我们可以了解当时人们的生活方式、审美观念和工艺水平,同时也可以推断出社会经济发展和文化交流的情况。

在本文中,我们将深入探讨汉代器皿的材质特点、制作工艺和装饰风格,全面展现汉代器皿的独特魅力和历史价值。

1.2 文章结构文章结构部分主要包括以下内容:1. 介绍汉代器皿的历史背景和重要性- 对汉代器皿的起源和发展历程进行概述,说明其在汉代文化中的重要地位和作用。

2. 分析器皿的材质特点- 描述汉代器皿的主要材质特点,包括陶器、铜器、玉器等不同类型的器皿材质特征。

3. 探讨器皿的制作工艺- 分析汉代器皿的制作工艺,包括制作工艺的技术特点、工艺流程和工艺方法等方面。

4. 探讨器皿的装饰风格- 探讨汉代器皿的装饰风格,包括器皿上的纹饰、图案和题材等方面的装饰特点。

通过对这四个方面的分析,可以更全面地了解汉代器皿的特点,以及对汉代文化和艺术的影响和意义。

1.3 目的:本文旨在深入探讨汉代器皿的特点,通过对器皿的材质、制作工艺、装饰风格等方面进行分析,揭示汉代器皿在古代文化中的重要地位和价值。

通过对汉代器皿的研究,可以更好地了解汉代的生活方式、审美观念和工艺水平,为我们解读古代文化提供重要的实物资料和历史数据。

同时,汉代器皿作为一种文化符号,也反映了当时社会的经济繁荣和文化交流。

通过本文的研究,可以进一步挖掘汉代器皿的历史价值和文化内涵,探讨器皿在文化传承中的作用和影响,促进对古代文明的传承与发展。

通过对汉代器皿特点的充分了解,可以增进我们对古代文化的理解和认识,促进文化传统的传承和发展。

2.正文2.1 器皿的材质特点汉代器皿的材质特点主要表现在以下几个方面:1. 陶瓷器皿:汉代陶瓷器皿以青瓷、白瓷和黑釉陶为主,其中青瓷器皿质地坚硬,釉色明亮,呈现出独特的浓烈中国古代风貌;白瓷器皿釉色素雅,细腻光亮,给人一种清新淡雅的感觉;黑釉陶器皿则呈现出深沉庄重的氛围,独具一格。

古代陶瓷鉴定古代陶瓷鉴定咬(也叫吃土):土咬是出土古瓷带来的特征,熟坑(传世品)的陶瓷不存在土咬,只有生坑(出土)的必然有土咬。

仿制者、小古玩商常常人工做作出土的假象,做假的方法有二,一为人工开片后将器物放入泥浆锅内煮,一为用粘胶水调泥浆抹在瓷器上。

前一种泥浆只进入裂缝里,后一种泥浆强粘在表层,洗也洗不了。

但是这人工做的很容易识别,而真正吃土的陶瓷器其土咬很深,它是通过釉面沁人胎骨的,在表面上看不到土,通过微观镜下可见清晰的土斑嵌在胎骨里,而是在釉下,在开片的地方有,不开片的地方也有,一般的在不开的釉下有土咬,反而开了片的地方没有土咬。

这是为什么?因为瓷器在土中不论开片与否时间长了就会沁入泥土,故开片与否都会有土咬。

由于在土中恒温,瓷器不一定开片,出土之后有冷热变化则开始开片,此时开片的裂缝中并没有吃土,就是这个原因很好解释它。

所以鉴定真出与假出土瓷一看土咬痕迹便可知道。

结晶斑:结晶斑是与气泡互抗的,凡是唐、宋瓷都看不到气泡。

但一般都有浅色的结晶斑点,也许这是因为那个时期的胎土不纯,不洁白的原因,而明、清瓷主要瓷泥是高岭土,烧制出来的瓷纯白色不存在结晶斑块。

所以对高古瓷(元早期及唐宋时期)可以看到结晶斑,如果胎质不是这样即可怀疑它是否仿制?这不是主要条件,仅可参考。

三、色彩比较法1、色彩(即釉色)是陶瓷艺术中重要的一项。

由于不同色彩则产生不同效果和美感。

但由于人工操作,人工配方各有各的秘决又由于烧制温度的控制很难划一,所以产生的色彩效果各不相同。

如青花的颜色,虽说都是青花,都是钴料(都是由"无名子"原料调制)都由高温烧成,实际上青花的色调无一相似。

元青花分前期后期,还分国产与进口料之别。

永乐青花色深,宣德青花色正,成化青花淡雅,万历青花泛紫……康熙、雍正、乾颅…各朝各代互不相同,很难用文字说得准确,所以在鉴定中常常会发生争议,有人说色调对,有人则认为不对,因为缺少标准很难统一认识。

中国古代瓷器的鉴赏与分析结课论文中国古代瓷器的鉴赏与分析一、中国古陶瓷的发展商朝殷虚的遗址中挖出的陶片、陶罐包括很多种款式,有灰陶、黑陶、红陶、彩陶、白陶,以及带釉的硬陶,这些陶器上的纹饰、符号、文字与殷商时代的甲骨文和青器有密切的关系商朝殷虚的遗址中挖出的陶片、陶罐包括很多种款式,有灰陶、黑陶、红陶、彩陶、白陶,以及带釉的硬陶,这些陶器上的纹饰、符号、文字与殷商时代的甲骨文和青器有密切的关系。

青器的成本高只能为贵族享用,广大民众的各种生活器皿只能采用陶器。

因此可以了解商代制陶工艺也得到普遍的发展,带釉的硬陶在这个时期已经出现了,釉色青绿而带褐黄,胎质比较硬,呈灰白色⑴。

秦汉-古代的建筑多采用木料来架构,不易久存,所以一些伟大的建筑,如秦代的阿房宫和汉代的未央宫,都无法完整保存下来,但仍可在残存的废墟中发现瓦当及汉砖等遗物,藉以略窥古代建筑的规模⑵。

到了唐代,瓷器制作可为以蜕变到成熟的境界,而跨入真正的瓷器时代。

因为陶与瓷的分野,在乎质白坚硬或半透明,而最大的关键在於火烧温度。

汉代虽有瓷器,但温度不高,质地脆弱只能算是原瓷,而发展到唐代,不但釉药发展成熟,火烧温度能达到摄氏一千度以上,所以我们说唐代是真正进入瓷器的时代。

唐代最著名的窑为越窑与邢窑。

後周赵匡胤夺取政权,建立宋朝定都开封,历史上称为北宋。

宋代的陶瓷氏我国的鼎盛时期,「宋瓷」也是闻名世界。

定窑、汝窑、官窑、哥窑、钧窑为五大名窑,形制优美,高雅凝重,不但超越前人的成就,即使後人仿制也少能匹敌⑶。

元代入主中原九十一年,瓷业较宋代为衰落,然而这时期也有新的发展,如青花和釉里红的兴起,彩瓷大量的流行,白瓷成为瓷器的主流,釉色白泛青,带动以後明清两代的瓷器发展,得到很高的成就。

我国的陶艺发展到了明代又进入一个新的旅程,明代以前的瓷器以青瓷为主,而明代之後以白瓷为主特别是青花、五彩成明代白瓷的主要产品,而景德镇更成为主要的窑厂,规模最大,一直延续明清两代五、六百年而不衰,描写当时盛况为“昼间白烟掩空,夜间红焰烧天”⑷。

1.越窑:越窑是中国古代南方著名的青瓷窑,汉族传统制瓷工艺的珍品之一。

窑所在地主要在今浙江省上虞、余姚、慈溪、宁波等地。

生产年代自东汉至宋。

唐朝是越窑工艺最精湛时期,居全国之冠。

越窑之名,最早见于唐代,越窑瓷青瓷与唐代的饮茶风尚关系十分密切,其瓷质造型,釉色之美,深受饮茶者的喜爱。

饮茶风尚又影响了越窑青瓷的型制。

2.邢窑:邢窑,汉族传统制瓷工艺中的珍品,唐代著名的瓷窑,五代(公元907-960年)时仍烧造。

窑址位于河北邢台市所辖的内丘县和临城县祁村一带,是中国白瓷生产的发源地,在中国的陶瓷史中占有重要地位。

邢窑遗址已被国务院列为全国重点文物保护单位,唐代邢窑白瓷的制作工艺,经专家研究试验已摸索探究出来,并在其主要产地临城县被仿制成功,千年名瓷重新放出迷人的光彩。

3.汝窑:汝窑,中华传统制瓷著名工艺之一,中国北宋时期主要代表瓷,五大名窑之一,因产于汝州而得名,窑址在今河南省宝丰县大营镇清凉寺村,汝瓷位居宋代“汝、官、哥、钧、定”五大名窑之首,在中国陶瓷史上素有“汝窑为魁”之称。

汝瓷文化又是宋代文化的一个重要组成部分。

它以其工艺精湛,造型秀美,釉面蕴润,高雅素净的丰韵而独具风采,在我国青瓷发展史上,是一个划时代的重要标志。

汝瓷造型古朴大方,以名贵玛瑙为釉,色泽独特,有“玛瑙为釉古相传”的赞誉。

随光变幻,观其釉色,犹如“雨过天晴云破处”,“千峰碧波翠色来”之美妙,土质细润,坯体如侗体其釉厚而声如磬,明亮而不刺目。

器表呈蝉翼纹细小开片,有“梨皮、蟹爪、芝麻花”之特点,被世人称为“似玉、非玉、而胜玉”。

宋、元、明、清以来,宫廷汝瓷用器,内库所藏,视若珍宝、与商彝周鼎比贵。

被称之为“纵有家财万贯,不如汝瓷一片”。

1952年,周恩来总理指示“发展祖国文化遗产、恢复汝窑生产”。

经过上百次实验和研究,1958年烧制出第一批豆绿釉工艺品,1983年8月汝窑天蓝釉经过专家鉴定,均达到和超过宋代汝窑水平。

从此,汝瓷成了汝州市人的一张名片。

中国古代瓷器的特征及价值中国古代瓷器是基于传统陶瓷技艺发展起来的一种独特的艺术表现形式。

瓷器以其质地纯净、色泽艳丽、造型优美、器形典雅等特点,成为中国古代文化中的重要组成部分。

以下是关于中国古代瓷器的特点及价值的相关参考内容。

一、瓷器的特征1.材料纯净中国古代瓷器的主要原料是瓷土,该土质地细腻、透明、不含杂质,以及经过高温烧制而成的陶瓷。

这种材料质地纯净,不但容易成型,而且在烧制过程中不会出现开裂情况,从而保证了瓷器的完整性。

2.色泽艳丽中国古代瓷器的色彩是独特的,既有朴素的白色或青灰色,也有鲜艳的红、黄、蓝等配色。

其中,每种颜色都具有不同的文化内涵,并且与中国古代的审美观念密切相关。

3.造型优美中国古代瓷器的造型具有独特的风格,不论是器形还是纹饰,都具有浓厚的文化内涵和审美价值。

从传世的古瓷中可以看出,中国古代瓷器的造型包括葫芦形、如意形、八仙花瓶形等形状,每一种形状都寓意深刻,并且具有极高的艺术价值。

4.器形典雅中国古代瓷器的器形也是其独特的特征之一,它们结合了民俗文化、宗教信仰、生活习惯等多种元素,既具有实用性,又具有文化内涵。

例如,古代的青花瓷瓶、刻花瓷盘、渐变釉碗等,都是以其典雅优美的器形而著称的。

二、瓷器的价值1.文化价值中国古代瓷器是中国传统文化的重要组成部分,代表了中国5000多年文明史的文化成就。

它不仅是中国传统匠人技艺的杰出代表,而且还体现了中国古代文化内涵的丰富性、多样性和创造性。

2.艺术价值中国古代瓷器具有极高的艺术价值,其器形、纹饰和色彩均展现了中国古代的审美观念和高超的陶瓷制作技艺。

因此,这些精美的瓷器成为了世界各大博物馆和收藏家的珍品。

3.历史价值中国古代瓷器也有着丰富的历史价值。

在长期的历史演变过程中,中国古代瓷器承载了古代社会、政治、经济、文化等多个方面的信息,是研究中国古代历史和文化的重要文物之一。

4.经济价值中国古代瓷器也具有不可低估的经济价值。

由于其艺术和文化价值,以及独特的制作工艺和材料,它们在艺术品市场上的价格一直居高不下,有着良好的升值空间,同时也是珍稀的收藏品。

中国古代瓷发展史在中国古代文化史上,瓷是一种独特而重要的载体,它们保存了千百万年,记录下古代社会的诸多信息。

中国瓷在历史上曾经享誉世界,具有悠久的历史和优秀的传统.成就卓著,本文从纵向阐述了各个时代瓷的发展和特征。

关键词:瓷发展、白瓷、青瓷前言:瓷是中国对人类文化文明的重大贡献之一,在国际上久享盛誉,在历史上,中国有瓷国之称,瓷几乎贯穿了中国历史各个时期。

从新石器时代一直到现代,没有间断过,因而它能够记载所有时期的历史信息,这是其他一些器物所无法比拟的。

而且在中国传统的手工业中,瓷艺术是非常重要的一个门类。

1.中国瓷文化的发展历程1.1新石器时代新石器时代早期,即距今7000-8000年,我国的先民就已经开始制作器。

由于当时人类的社会生产力很低下,社会的物质文明程度不高,因而导致了新石器时代器的粗糙、古朴几制作不精良的特点。

根据以往的研究,最初的制方法可能是在篮子表面涂上粘土,经火烧后,篮子被烧去了,篮子外的粘土烧成后变得坚硬,这样器就烧成了[1]。

最新的的考古资料表明,我国境目前发现的最早的器遗存是位于省万年县的仙人洞遗址、英德青塘、灵山滑岩石洞、甑皮皮岩。

在新石器时代晚期的仰韶文化、屈家岭文化、河姆渡文化、大汶口文化、龙山文化等十几个文化遗址[2]的挖掘中,出土了大量的瓷,其主要品种有灰、彩、黑和几何印纹等。

原始彩器大致分有壶、罐、盆、罐瓶、勺等。

彩绘纹饰又多以几何形出现,手法粗糙,构图新颖流畅,表现了当时中国制的技艺水平。

龙山文化的黑少有装饰,却整体浑圆端正,器壁薄而均匀,表现出惊人的技巧[3]。

1.2夏至两晋时期商朝器,总体上继承了新石器时代的样式,在种类上并没有多大的发展。

因此器仍以灰为主,但当时已有专门烧制泥质灰和专门烧制泥质夹砂灰的不同作坊。

到后期,白和印纹硬有很大发展,尤以白最为精美,纹饰采用青铜器的艺术特点,装饰华丽,弥足珍贵。

同时,还出现了用高岭土作胎施青色釉的原始瓷器(的十四座器)[3]。

古陶瓷知识

古陶瓷是中国古代的一项重要创造,具有悠久的历史和独特的文化内涵。

以下是一些古陶瓷的基本知识:

1. 古陶瓷的起源:古陶瓷起源于中国的黄河流域和长江流域,距今已有数千年的历史。

最初的陶瓷器皿是由陶器演变而来,随着制陶技术的发展,人们逐渐掌握了瓷器的制作方法。

2. 古陶瓷的种类:古陶瓷的种类繁多,按照不同的分类标准可以分为不同的种类。

按照年代可以分为新石器时代瓷器、商周瓷器、春秋战国瓷器、秦汉瓷器、三国两晋南北朝瓷器、隋唐瓷器、宋元瓷器和明清瓷器等;按照窑口可以分为柴窑、建窑、龙泉窑、钧窑、哥窑、汝窑、官窑、定窑、钧窑、磁州窑等;按照釉彩可以分为青瓷、白瓷、黑瓷、青白瓷、彩瓷等。

3. 古陶瓷的鉴别:古陶瓷的鉴别是门专业的学问,需要掌握丰富的知识和技能。

鉴别古陶瓷的方法有很多,如观察器形、釉面、纹饰、胎质等,以及了解不同时期和窑口的特征和风格。

同时,也要注意鉴别古陶瓷的真伪,避免受到赝品和假货的欺骗。

4. 古陶瓷的价值:古陶瓷具有重要的历史、文化和艺术价值,是古代文化遗产的重要组成部分。

同时,古陶瓷也是一种珍贵的收藏品,具有很高的收藏价值和投资价值。

总之,古陶瓷是中国古代文化的重要组成部分,具有丰富的历史和文化内涵。

了解和掌握古陶瓷的知识,不仅可以提高我们对古代文化的认识和理解,也可以帮助我们更好地欣赏和鉴别古陶瓷。

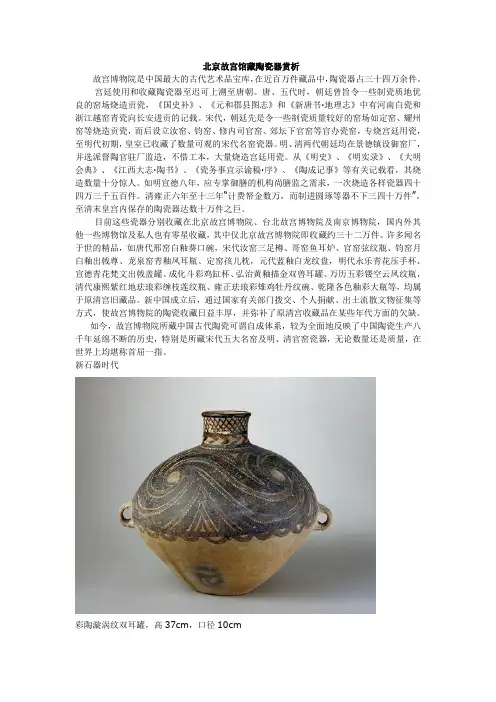

北京故宫馆藏陶瓷器赏析故宫博物院是中国最大的古代艺术品宝库,在近百万件藏品中,陶瓷器占三十四万余件。

宫廷使用和收藏陶瓷器至迟可上溯至唐朝。

唐、五代时,朝廷曾旨令一些制瓷质地优良的窑场烧造贡瓷,《国史补》、《元和郡县图志》和《新唐书·地理志》中有河南白瓷和浙江越窑青瓷向长安进贡的记载。

宋代,朝廷先是令一些制瓷质量较好的窑场如定窑、耀州窑等烧造贡瓷,而后设立汝窑、钧窑、修内司官窑、郊坛下官窑等官办瓷窑,专烧宫廷用瓷,至明代初期,皇室已收藏了数量可观的宋代名窑瓷器。

明、清两代朝廷均在景德镇设御窑厂,并选派督陶官驻厂监造,不惜工本,大量烧造宫廷用瓷。

从《明史》、《明实录》、《大明会典》、《江西大志·陶书》、《瓷务事宜示谕稿·序》、《陶成记事》等有关记载看,其烧造数量十分惊人。

如明宣德八年,应专掌御膳的机构尚膳监之需求,一次烧造各样瓷器四十四万三千五百件。

清雍正六年至十三年“计费帑金数万,而制进圆琢等器不下三四十万件”。

至清末皇宫内保存的陶瓷器达数十万件之巨。

目前这些瓷器分别收藏在北京故宫博物院、台北故宫博物院及南京博物院,国内外其他一些博物馆及私人也有零星收藏,其中仅北京故宫博物院即收藏约三十二万件。

许多闻名于世的精品,如唐代邢窑白釉葵口碗,宋代汝窑三足樽、哥窑鱼耳炉、官窑弦纹瓶、钧窑月白釉出戟尊、龙泉窑青釉凤耳瓶、定窑孩儿枕,元代蓝釉白龙纹盘,明代永乐青花压手杯、宣德青花梵文出戟盖罐、成化斗彩鸡缸杯、弘治黄釉描金双兽耳罐、万历五彩镂空云凤纹瓶,清代康熙紫红地珐琅彩缠枝莲纹瓶、雍正珐琅彩雉鸡牡丹纹碗、乾隆各色釉彩大瓶等,均属于原清宫旧藏品。

新中国成立后,通过国家有关部门拨交、个人捐献、出土流散文物征集等方式,使故宫博物院的陶瓷收藏日益丰厚,并弥补了原清宫收藏品在某些年代方面的欠缺。

如今,故宫博物院所藏中国古代陶瓷可谓自成体系,较为全面地反映了中国陶瓷生产八千年延绵不断的历史,特别是所藏宋代五大名窑及明、清官窑瓷器,无论数量还是质量,在世界上均堪称首屈一指。

康熙,雍正,乾隆青花瓷器特点 PDF一.顺治时期的青花瓷1644---1661年 1.造型造型、釉色、纹饰既有明代遗风也开创清代特色处于过渡时期。

祭器有炉、瓶、净水碗、杯、盖罐等。

造型单调大盘出现双层底。

晚明是筒状炉顺治为钵式炉。

2.工艺粗糙不修胎。

足根露胎有跳刀及缩釉现象。

双层底又称隔漏底外足高而内底低只有顺治康熙时有。

3.胎釉胎骨疏松瓷化程度不好。

4.青花用回青少用石子青多。

顺治早期呈色灰暗顺治晚期浓艳发紫。

顺治时多数为酱口康熙时继续雍正时就少以后则不见。

5.纹饰明代写意花卉、云龙纹多。

清代青花瓷上山水画有“四王”笔意用皴法。

画龙凤留白边画石是瘦削玲珑石。

画花卉叶子旁题诗顺治到康熙初都有。

如画梧桐叶旁题诗“梧桐一叶落天下尽皆秋”。

或“梧桐叶落天下皆秋”。

个别还有写“红叶传书信寄与薄情人”诗句的。

6.款识有顺治年制大清顺治年制也有大明顺治年制可能是窑工有抗清情绪所致。

祭器多干支纪年款。

如“顺治丁酉”净水碗。

篆书款有“玉堂佳器”、“百花斋”等。

伪托款有楷书“嘉靖”“万历”款。

二.康熙时期的青花瓷1662---1722年这一时期成就最大造型千变万化工艺细致精巧色调青翠。

《陶雅》上说“世界之瓷以吾华为最吾华之瓷以康雍为最”。

康雍青花能分多层少则五色多则九色。

1.造型前期比较敦厚器型变化不多。

后期厚薄皆有以薄为主。

器型前所未有变化多端。

常见以盘碗盖罐及日用器皿为多。

后期则观赏陈设器物增多。

大到屏风、龙缸小到鸟食罐等。

碗变化较多有洗式、墩式、四方菱角式、斗笠式、二折腰、三折腰等。

特别是斗笠式碗最典型特征是胎体薄。

还有凤尾尊、花觚、笔筒、象腿瓶、筒式瓶等。

2.工艺碗深腹高圈足盘碗底足深圈子大足直、足根圆俗名灯草根。

露底布分能见一道道很细的旋坯痕。

部分是璧形足和隔漏底足。

笔筒底中有脐形瓶罐接口不明显。

盘碗底部都有极细缩釉点象针鼻眼。

3.胎釉前期疏松瓷质灰白后期坚致瓷质细白如糯米粉。

前期釉色白中闪青含铁后期出现浆白釉光亮。

中国古代瓷器的种类及收藏

中国古代瓷器作为中国传统手工艺品之一,被世界公认为中国文化的瑰宝。

中国古代瓷器种类繁多,每一种瓷器都有其独特的韵味和价值。

下面将介绍一些常见的中国古代瓷器种类及其收藏价值。

青瓷是中国古代最具代表性的瓷器之一,是中国瓷器的鼻祖。

青瓷因其颜色清爽素雅而得名,主要产于景德镇、龙泉等地。

青瓷的制作工艺精湛,釉色淡雅,器型简洁大方,被誉为“白瓷一统,青瓷独尊”。

收藏青瓷,不仅可以欣赏其古朴典雅的美感,还可以感受中国古代艺术的独特魅力。

汝窑是中国古代著名的瓷窑之一,产于今天的河南省汝阳县。

汝窑瓷器以“胎薄、釉薄、胎釉质地细腻”而著称,制作工艺精湛,器型优美,釉色丰富,其中的汝窑天目碗更是备受收藏界推崇。

汝窑瓷器因其稀少性和制作工艺的精湛而备受珍视,收藏价值极高。

官窑是中国古代五大名窑之一,由宋、元时期的官窑烧制。

官窑瓷器以器形优美、釉色华丽、胎体坚实而著称,其中的官窑刻花瓷更是极具收藏价值。

官窑瓷器因其历史价值和制作工艺的精湛而备受推崇,是收藏家们追逐的珍品。

唐三彩是中国古代彩绘瓷器中的代表作之一,产生于唐代。

唐三彩器形多样,绘制精美,釉彩鲜艳,以其奇特的造型和绚丽的色彩吸引了无数人的目光。

唐三彩因其独特的艺术风格和文化内涵而备受珍视,是收藏界的热门之选。

总的来说,中国古代瓷器种类繁多,每一种瓷器都有其独特的魅力和价值。

收藏中国古代瓷器不仅可以欣赏其艺术价值,更可以感受中国文化的博大精深。

希望收藏爱好者们珍惜并传承中国古代瓷器的珍贵文化遗产。

中国古代陶瓷特点概述

中国古代陶瓷可谓是完美的艺术之作,它是中国的一大荣耀,也是中

国古代文化的重要组成部分。

中国古代陶瓷具有独特的陶瓷工艺,有别于

其他文明,具国际公认的优良品质,堪称陶瓷艺术的精湛。

古代陶瓷的特

点分为色彩、工艺、设计和形制4个方面。

色彩方面:中国古代陶瓷在国际上享有盛名,其色彩鲜艳、富丽堂皇,极具古典艺术风格。

当时的瓷器大多以青白为主色,有着清新雅致的质感,也有着明快张力的颜色。

中国古代陶瓷的色彩,充分体现出古人渊博的绘

画天赋和技艺精湛的创造性思维,使那些颜色活灵活现,形成了一种独特

的艺术效果。

工艺方面:中国古代的陶瓷非常精美,工艺精良,不同的历史时期,

陶瓷器皿的工艺、技术有着不同的特点。

中国古代的陶瓷工艺,早在殷商

时期就已经形成了以“青瓷、黄瓷、釉绿瓷”为特点的主流技术流派,这

些技术的成熟,让古代陶瓷有了更加完美的外观和品质。

设计方面:中国古代陶瓷的设计非常丰富,多种多样,大多数是以人物、花鸟、鱼虫为主题,还有古老的典故或神话传说,体现了古代文化的

厚重和神秘,它以简洁的线条和灵动的层次,表现出中国古代的艺术美。

古董鉴定知识亲爱的网友:这页内容多,请耐心看。

呵呵,想了解中国传统文化,当收藏家,确实需要下一番功夫。

]古陶瓷鉴定的一般法则我国的陶瓷制作,历史悠久,窑口众多,产量庞大,除了历代流传下来大量的传世品,地下出土物亦层出不穷。

但是,历史上某些人出于各种动机,对古陶瓷制作了大量复制品或伪品,真真假假,鱼目混珠。

为了保护祖国的文物,研究陶瓷的演变规律,所以,变需要对它的制作年代和真伪及其艺术水平的高下就叫作古陶瓷鉴定。

许多人将鉴定古陶瓷,看成是十分神秘和高不可攀的学问,这种看法是不可取的。

凡有志于钻研究这门学问的人,只要肯下功夫学习,认真实践,从实践中不断积累经验,有意识地对各种真品和伪作进行分析比较,搞清不同时代、不同地区、不同窑口的风格,各种复制品与作伪的表现,经过一段较长时间的观察、分析、比较,掌握其演变规律,就可逐步地获得鉴定的入门知识,因此,古陶瓷鉴定是能够学会的。

举例说:某个人你仅见过一面,时间长了,可能会忘记。

但如果你经常见到这个人,对他留有较深的印象,以后发即使相隔一段时间再见面,仍能够认出他是谁。

这是什么道理呢?主要原因在于以前经常见,有了一定的认识程度,记住了某些特征,这和鉴定陶瓷是相同的道理。

因为不同时代、不同窑口所生产的陶瓷的原料、火侯、造型、纹饰都有所不同,如果我们对于某个时代,某个窑口生产的陶瓷看得比较多了,有了一定的认识,总结出了一些特征,掌握了演变规律,当我们再见到这个时代、这个窑口生产的陶瓷器时,往往就能够识别它。

因此,陶瓷鉴定是可以学会的,并不是高不可攀的,关键在于多看,多接触,多实践,从把握历代陶瓷的典型风貌和基本特征着手,作规律性的认识,再加上运用现代科学测试手段,这样就能获得陶瓷鉴定的真知灼见。

但是,真正精通陶瓷鉴定也非一蹴而就、轻而易举之事。

我国自古至今,流传下来和出土的陶瓷器不计其数,时代不同,陶瓷的风格面貌也就不同,即使在相同的时代中,不同的地区,不同的窑口,制作的风格面貌也有所不同。

中国古陶瓷鉴定基础中国古陶瓷作为中国传统工艺的杰出代表,具有悠久的历史和独特的艺术魅力。

对于收藏爱好者来说,了解和掌握中国古陶瓷鉴定基础是非常重要的。

本文将从陶瓷的起源、类型、制作工艺以及鉴定要点等方面进行介绍,帮助读者更好地了解和鉴定中国古陶瓷。

一、陶瓷的起源与类型陶瓷是指以黏土为主要原料,通过成型、烧制等工艺制成的器物。

中国是陶瓷的故乡,早在新石器时代,中国就已经出现了原始陶器。

随着时代的演进,陶瓷的种类也逐渐丰富多样,主要包括青瓷、白瓷、黑瓷、彩瓷等。

青瓷是中国陶瓷的瑰宝,以其独特的釉色和精湛的工艺而闻名于世。

它的特点是釉面呈青色,瓷体质地坚硬,釉面细腻光滑。

白瓷是中国古陶瓷的代表之一,制作工艺精湛,釉面洁白如玉。

白瓷的代表作品有唐代的定窑白瓷和宋代的哥窑白瓷。

黑瓷是中国陶瓷中的一种特殊类型,釉面呈黑色或暗褐色,瓷体质地坚韧,具有一定的透光性。

黑瓷的代表作品有唐代的定窑黑瓷和元代的哥窑黑瓷。

彩瓷是指在瓷器上绘制各种色彩图案的陶瓷,色彩鲜艳,富有装饰性。

彩瓷的代表作品有元代的景德镇彩瓷和明代的景德镇五彩瓷。

二、陶瓷的制作工艺中国古陶瓷的制作工艺经历了多个阶段的发展。

首先是原始陶器的制作,主要以手工捏塑和骨架法为主。

随着时代的推进,陶器的制作逐渐引入轮盘制作法,使得陶器的形状更加规整。

在成型完成后,陶器需要进行烧制。

烧制是决定陶瓷质量的重要环节,它分为胎质烧制和釉质烧制两个部分。

胎质烧制是指在高温下将陶器的胎体烧制成瓷体,使其具有一定的硬度和韧性。

釉质烧制是指在胎质烧制完成后,将陶器涂上釉料,再次进行高温烧制,使得釉料与瓷体相融合,形成光滑的釉面。

三、中国古陶瓷鉴定的要点中国古陶瓷鉴定需要考虑陶瓷的年代、品种、质地、工艺和装饰等因素。

以下是一些常见的鉴定要点:1.年代鉴定:通过观察器物的形制、纹饰和风格特点等方面,结合历史文献的记载和考古发现的时代背景,推断陶瓷的年代。

2.品种鉴定:根据陶瓷的器型、釉色、胎质和纹饰等特征,判断其属于哪一种陶瓷品种。