肝包虫病的超声检查与诊断

- 格式:pdf

- 大小:259.55 KB

- 文档页数:2

肝包虫病的检查项目有哪些?

检查项目:血常规、B型超声波检查、CT造影扫描、肝脏疾病超声诊断、肝、胆、胰、脾的MRI检查、肝、胆、脾CT检查、肝脏超声检查、包虫病补体结合试验

1.X线检查

较大的肝囊型包虫病或肝泡型包虫病均显肝影增大,右膈升高和活动受限。

位于肝顶部者见右膈呈半球状或波浪形隆起,破入脑内显示右下胸膜炎,液气胸或肺实质炎征象,可作气腹造影鉴别膈上或膈下病变。

肝囊型包虫钙化影呈圆形或椭圆形,泡型包虫则显示弥散性丛点状或小圈形钙化影。

2.超声表现

(1)为首选检查方法。

囊肿呈圆形成类圆形,壁较厚,边界清楚、光整,囊内可见子囊,其中可见光环、光团或活动光点。

(2)病变周围可有回声增强。

3.CT表现

(1)好发于肝右叶,肝内圆形或类圆形低密度区,CT值可在-14~25HU,密度均匀一致,增强后无强化表现。

边界清楚,光整。

囊壁及囊内分隔有增强效应。

(2)大的囊腔内可见分房结构或子囊(囊内囊)。

子囊的数目和大小不一。

如子囊主要分布在母囊的周边部分呈车轮状。

(3)囊壁可见钙化,呈壳状或环状,厚薄可以规则,为肝包虫病

特征性表现。

(4)因感染或损伤,可造成内囊分离,如内、外囊部分分离表现为双边征;如内囊完全分离、塌陷、卷缩,并悬浮于囊叶中,呈水上荷花征。

偶尔完全分离脱落的内囊散开呈飘带状阴影。

肝泡型包虫病的超声诊断及其声像特征刘瑜;尹丽;赵之【摘要】目的探讨超声检查对肝泡型包虫病的鉴别诊断价值及不同类型肝泡型包虫病的影像学特征.方法对北京安贞医院2015年3月至2015年6月收治的怀疑为肝泡型包虫病肝实性占位病变患者117例进行回顾性分析,所有患者均具有完整的超声资料,以手术或穿刺活检病理结果作为金标准,评估超声鉴别诊断肝泡型包虫病的价值,并分析不同类型肝泡型包虫病的影像学特征.结果 117例患者经病理学确诊56例肝泡型包虫病患者,超声正确诊断肝泡型包虫病患者42例,诊断符合率为75.00%;超声诊断肝泡型包虫病的灵敏度75.00%、特异度81.97%、漏诊率25.00%、误诊率18.03%、阳性预测值79.25%、阴性预测值78.13%、诊断一致性Kappa=0.571(P<0.001).56例肝泡型包虫病患者中,浸润增殖型患者20例,超声表现为肝泡型包虫实性肿块,病灶呈实质性回声,边界欠清,周边没有包膜,与肝组织具有较为清晰的界限;纤维钙化型患者15例,超声表现为肝内肿块形态不规则,边界欠清,内部回声不均匀,而且周边出现毛糙的团块状强回声;坏死液化型患者21例,超声表现为肿块呈巨大混合回声,多在中心部位出现坏死液化区,且透声下降,周边为实性部分.结论超声对肝泡型包虫病的诊断结果与病理学结果的一致性尚可;浸润增殖型、纤维钙化型、坏死液化型患者的超声表现有明显差异性,对鉴别肝泡型包虫病类型有一定作用.【期刊名称】《现代消化及介入诊疗》【年(卷),期】2019(024)001【总页数】3页(P82-84)【关键词】超声;肝泡型包虫病;鉴别诊断;影像学特征【作者】刘瑜;尹丽;赵之【作者单位】116001 大连大学附属中山医院超声科;116001 大连大学附属中山医院超声科;116001 大连大学附属中山医院超声科【正文语种】中文【中图分类】R445.1肝泡型包虫病由多房泡球绦虫幼虫等侵袭肝脏所致,是一种地方流行性及自然疫原性寄生虫病,常见于畜牧地区,具有初期症状不明显、潜伏期长及生长缓慢等特点[1]。

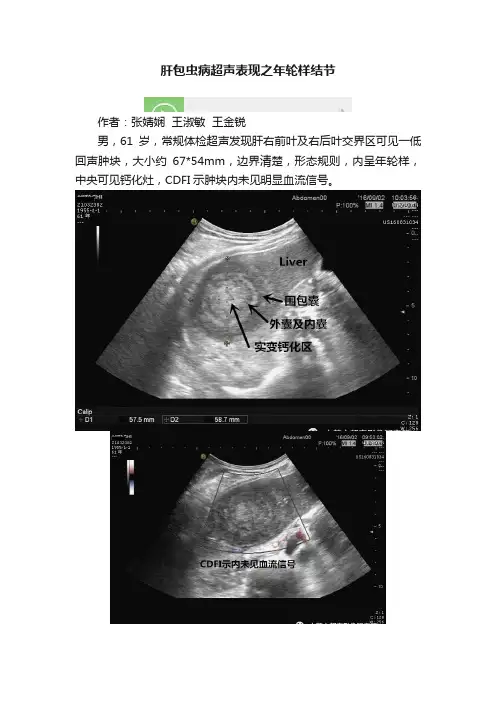

肝包虫病超声表现之年轮样结节作者:张婧娴王淑敏王金锐男,61岁,常规体检超声发现肝右前叶及右后叶交界区可见一低回声肿块,大小约67*54mm,边界清楚,形态规则,内呈年轮样,中央可见钙化灶,CDFI示肿块内未见明显血流信号。

男,61岁,常规体检超声发现肝右前叶及右后叶交界区可见一低回声肿块,大小约67*54mm,边界清楚,形态规则,内呈年轮样,中央可见钙化灶,CDFI示肿块内未见明显血流信号。

讨论该病在全世界广泛分布,流行于羊、牛畜牧业较发达国家及地区,我国主要流行于新疆、甘肃、内蒙古、青海、宁夏和西藏等省区。

1、囊型棘球蚴病[1,4]细粒棘球蚴结构示意图超声表现:国内外尚无统一分型标准,国外主要为Lewall[2]分型:I.单纯性无回声囊肿型,内有包虫砂;II.破裂型;III.囊肿内含子囊型;IV.致密钙化型。

国内曹海根、王金锐[3]根据棘球蚴囊肿发生的不同病理学变化、进程以及声像图特征,结合Lewall分型,作以下分型:(1)单纯型:肝内孤立囊肿,相当于Lewall分型的I型。

超声显示肝内孤立类圆形液性暗区,囊壁光滑,后壁有明显增强效应,内外囊壁存在“双壁征”。

(2)多发型:也属Lewall分型的I型,显示两个以上类圆形无回声囊肿,均有明显后壁增强效应。

(3)子囊型:相当于Lewall分型的III型,在大的母囊内含有多个小的圆形暗区及光环和子囊间的间质回声,子囊被挤压成菱形、不规则形,声像图像花瓣形,形成棘球蚴病特有的“囊中囊”和“蜂窝状”多房囊。

(4)钙化型:相当于Lewall分型的IV型,外囊壁增厚、钙化呈不规则或球状类圆形强回声改变,如“蛋壳”,边缘伴声影。

囊内呈不均质低回声及暗区,也可为点状、点片状或不规则强回声。

提示母囊碎片和退化的头节及子囊钙化,棘球蚴多已死亡。

(5)感染型:新感染患者多为I型,感染较久者多数为III型。

由于棘球蚴囊内感染、积脓,囊内密度增高,回声不均且见低-中回声,囊壁增厚,内壁回声反射较强,后壁增强效应减弱。

肝包虫病应该做哪些检查?*导读:本文向您详细介肝包虫病应该做哪些检查,常用的肝包虫病检查项目有哪些。

以及肝包虫病如何诊断鉴别,肝包虫病易混淆疾病等方面内容。

*肝包虫病常见检查:常见检查:棘球蚴皮内试验、腹部CT、腹部MRI检查、肝脏疾病超声诊断、血清白蛋白与球蛋白比值(A/G)、血清总蛋白(TP,TP0)、补体结合试验(CFT)*一、X线检查肝顶部囊肿可见到横膈升高,动度受限,亦可有局限性隆起,肝影增大。

有时可显示圆形,密度均匀,边缘整齐的阴影,或有孤形囊壁钙化影。

2、B超检查肝包虫囊肿在B超具有以下多种声像图特征(1)表现为单个或多个圆形或椭圆形液性暗区,与肝组织分界清晰;(2)囊壁一般较厚,常在3mm以上;(3)囊后壁回声增强,部分囊壁发生钙化而表现为强回声,后方可伴有声影。

囊内透声好,可有多数点状强回声漂浮,并随体位改变而移位,系子囊或棘球砂所致;(4)若母囊内充满较大的子囊则呈多房性,囊内有强回声带分隔成相应的小囊,分隔呈花瓣状。

有些囊肿发生退化,囊液被吸收,其内容物转变成胶冻样物,此时表现为类实质性肿块,内有不规则强回声斑块及少量液性暗区,但肿块与肝组织分界清楚;(5)当囊肿挤压胆管或破入胆管,可见肝内胆管扩张。

囊肿压迫门静脉可见脾脏肿大,并可伴有腹水;(6)囊肿继发感染则呈现肝脓肿的声像图特征。

*二、同位素肝扫描可显示轮廓清晰的占位性病变。

*三、超声波检查能显示囊肿的大小和所在的部位、有时可发现子囊的反射波。

5、CT检查(1)肝包虫囊肿在CT图像上通常表现为大小不一、单发或多发、边缘光滑的圆形、椭圆形或分叶状的低密度病灶,CT密度值接近水的相对密度(0~25HU),无增强效应。

囊壁一般较厚,有时可见弧形或环状钙化影。

(2)囊内具有子囊是其特征之一,子囊的相对密度通常低于母囊,多个子囊的存在使病灶呈多房性。

(3)肝包虫囊肿的CT图像分为3型:A型:子囊小而圆,分布于母囊发育的早期;B型:子囊大而不规则,几乎占据母囊全部容积,互相挤压呈花瓣状,子囊间有较厚的假隔分开;C型:病程较长的囊肿,其囊液的CT密度值较高(40~60HU),边缘或内部有钙化,少数小子囊位于母囊周边。

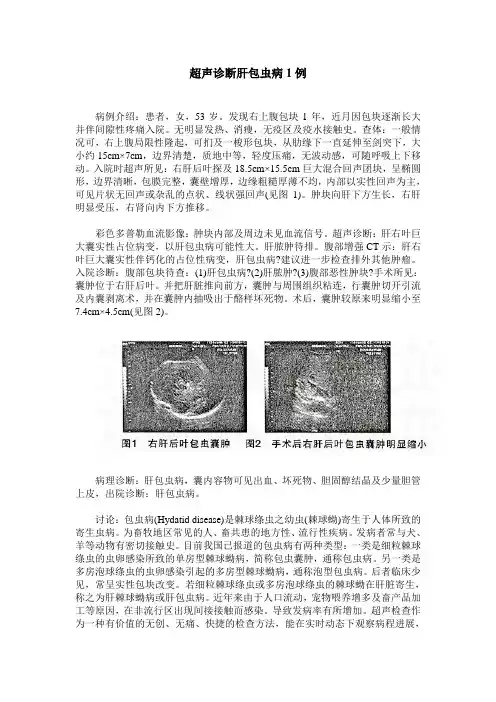

超声诊断肝包虫病1例病例介绍:患者,女,53岁。

发现右上腹包块1年,近月因包块逐渐长大并伴间隙性疼痛入院。

无明显发热、消瘦,无疫区及疫水接触史。

查体:一般情况可,右上腹局限性隆起,可扪及一梭形包块,从肋缘下一直延伸至剑突下,大小约15cm×7cm,边界清楚,质地中等,轻度压痛,无波动感,可随呼吸上下移动。

入院时超声所见:右肝后叶探及18.5cm×15.5cm巨大混合回声团块,呈椭圆形,边界清晰,包膜完整,囊壁增厚,边缘粗糙厚薄不均,内部以实性回声为主,可见片状无回声或杂乱的点状、线状强回声(见图1)。

肿块向肝下方生长,右肝明显受压,右肾向内下方推移。

彩色多普勒血流影像:肿块内部及周边未见血流信号。

超声诊断:肝右叶巨大囊实性占位病变,以肝包虫病可能性大。

肝脓肿待排。

腹部增强CT示:肝右叶巨大囊实性伴钙化的占位性病变,肝包虫病?建议进一步检查排外其他肿瘤。

入院诊断:腹部包块待查:(1)肝包虫病?(2)肝脓肿?(3)腹部恶性肿块?手术所见:囊肿位于右肝后叶。

并把肝脏推向前方,囊肿与周围组织粘连,行囊肿切开引流及内囊剥离术,并在囊肿内抽吸出于酪样坏死物。

术后,囊肿较原来明显缩小至7.4cm×4.5cm(见图2)。

病理诊断:肝包虫病,囊内容物可见出血、坏死物、胆固醇结晶及少量胆管上皮,出院诊断:肝包虫病。

讨论:包虫病(Hydatid disease)是棘球绦虫之幼虫(棘球蚴)寄生于人体所致的寄生虫病。

为畜牧地区常见的人、畜共患的地方性、流行性疾病。

发病者常与犬、羊等动物有密切接触史。

目前我国已报道的包虫病有两种类型:一类是细粒棘球绦虫的虫卵感染所致的单房型棘球蚴病,简称包虫囊肿,通称包虫病。

另一类是多房泡球绦虫的虫卵感染引起的多房型棘球蚴病,通称泡型包虫病。

后者临床少见,常呈实性包块改变。

若细粒棘球绦虫或多房泡球绦虫的棘球蚴在肝脏寄生,称之为肝棘球蚴病或肝包虫病。

近年来由于人口流动,宠物喂养增多及畜产品加工等原因,在非流行区出现间接接触而感染。

肝包虫病的超声检查与诊断肝包虫病是一种常见的寄生虫病,主要由豆形绦虫幼虫寄生于肝内引起,发病率较高。

超声检查是此病的一种常见诊断方法,本文将介绍肝包虫病的超声检查与诊断。

肝包虫病的病因及症状肝包虫病是一种由豆形绦虫幼虫寄生于肝内引起的疾病,它可以通过饮用生水或食用未洗净的水果和蔬菜等途径感染。

患者常见的症状包括腹痛、嗳气、恶心、呕吐、消瘦、发热等。

超声检查原理超声是一种无创的检查方法,可以通过声波对人体内部进行成像。

超声检查做为一种可重复和无创的诊断方法,可以观察腺体和组织的形态、大小和结构,因此被广泛应用于临床诊断。

超声检查的主要原理是利用高频声波探头发出声波,当声波遇到不同组织的反射时,探头会接收此声波的反射信号。

接收到的信号经过处理后,便可以得到一幅图像。

超声检查肝包虫病的方法超声检查肝包虫病可以采用传统超声、彩色多普勒超声和超声内镜等多种检查方法。

传统超声检查传统超声检查是指通过超声探头对患者进行检查,获得肝脏的影像,一般分为B超和M超。

在B超中,可以通过发射一束短时间的超声波进行成像,病灶呈圆形或卵圆形,边缘清晰,内部透亮,胚壳明显,有时可见液平,在早期病变中可见内部分叶或细小囊腔,参见图1。

在M超中,则是通过发射一束更长的超声波进行成像,从而能够观察到更深部的组织。

M超可与B超相结合,使观察更全面,且检查用时更短,检查量更大。

图1传统超声检查中肝包虫病的影像示例彩色多普勒超声彩色多普勒超声是一种先进的超声检查方法,具有高灵敏度、高分辨率、高特异性等特点。

彩色多普勒超声可以观察到血流,并通过对血流信号的分析看到血管内部的情况。

在彩色多普勒超声中,血流速度被彩色标记,颜色越明显代表血流速度越大。

对病灶血管的形态、血流速度、净顶时差等参数进行观察,对肝包虫病的诊断有重要意义。

超声内镜超声内镜是一种通过口腔或肛门等位置直接将探头放入体腔内进行检查的技术。

它有较高的分辨率和对小病变的敏感性。

在检查中,可以更加准确地观察到肝脏的内部结构。

肝包虫病的超声检查与诊断(一)【关键词】肝包虫病超声诊断肝包虫病是棘球绦虫的幼虫在人体寄生所致的寄生虫病,是畜牧地区常见的人、畜共患的疾病。

人体肝包虫病包括细粒棘球蚴病(肝包虫囊肿)及泡状棘球蚴病,以前者多见,后者较少见。

包虫病在我国多见于新疆、甘肃、内蒙古等牧区,其他地区也散在发现。

【超声表现】1.肝细粒棘球蚴病(肝包虫囊肿)(1)多数病灶位于右肝,单发,直径较大,超过l0CM者可达50%以上,最大者可达30CM。

也可呈多发病灶,分布于肝左、右两叶。

(2)其内部回声多样化,可表现为囊性、囊实性、实性回声,因病程发展、病理改变、是否合并感染而不同。

国内学者将肝包虫囊肿回声分为以下6型。

①单发囊肿型:多见,约占70%,为无子囊包虫。

表现为圆形或类圆形无回声暗区,囊壁较厚,直径可达3~5CM,回声增强,光滑,与肝实质分界清楚,囊肿后方回声增强。

典型者囊壁呈双层结构,其间可见极窄无回声间隙,囊内可见“囊沙”所致的点状或簇状强回声沉积物,改变体位后光点漂浮于囊内,呈“落雪征”。

也可表现为薄壁囊肿,囊壁无双层结构。

动态观察,囊肿逐渐增大。

②多发囊肿型:肝内见多个独立或彼此相连的囊肿,为肝内多发包虫或外生性子襄所致。

囊肿大硝、、囊壁、内部回声不尽相同,以右肝多发较多见。

③子囊孙囊型:为含子囊包虫。

大的囊肿内可见多个大小不等的小囊,即“囊中囊”征象,具有特征性。

子囊、孙囊较多时,可呈蜂窝状、花瓣状、车轮状等多房性改变,亦是包虫囊肿特征性表现。

④内囊分离型:包虫囊肿因自然衰亡、感染或损伤等原因,使内囊壁破坏。

表现为内囊壁部分分离,内外两层无回声间隙不均匀增宽,内囊不光滑;或内囊壁完全分离破裂,囊液内可见不规则强回声带漂动。

⑤囊壁钙化型:囊壁增厚呈圆形或弧形三习声,可伴声影,提示钙化。

囊内为不均专无回声或低回声,也可见斑点状强回声,兰示包虫多已死亡。

⑥囊肿实变型:包虫衰退或死亡后,内囊退化,囊液被吸收,虫体机化。

肝包虫病的超声检查与诊断肝包虫病是棘球绦虫的幼虫在人体寄生所致的寄生虫病,是畜牧地区常见的人、畜共患的疾病。

人体肝包虫病包括细粒棘球蚴病(肝包虫囊肿)及泡状棘球蚴病,以前者多见,后者较少见。

包虫病在我国多见于新疆、甘肃、内蒙古等牧区,其他地区也散在发现。

【超声表现】1.肝细粒棘球蚴病(肝包虫囊肿)(1)多数病灶位于右肝,单发,直径较大,超过l0CM者可达50%以上,最大者可达30CM。

也可呈多发病灶,分布于肝左、右两叶。

(2)其内部回声多样化,可表现为囊性、囊实性、实性回声,因病程发展、病理改变、是否合并感染而不同。

国内学者将肝包虫囊肿回声分为以下6型。

①单发囊肿型:多见,约占70%,为无子囊包虫。

表现为圆形或类圆形无回声暗区,囊壁较厚,直径可达3~5CM,回声增强,光滑,与肝实质分界清楚,囊肿后方回声增强。

典型者囊壁呈双层结构,其间可见极窄无回声间隙,囊内可见“囊沙”所致的点状或簇状强回声沉积物,改变体位后光点漂浮于囊内,呈“落雪征”。

也可表现为薄壁囊肿,囊壁无双层结构。

动态观察,囊肿逐渐增大。

②多发囊肿型:肝内见多个独立或彼此相连的囊肿,为肝内多发包虫或外生性子襄所致。

囊肿大硝、、囊壁、内部回声不尽相同,以右肝多发较多见。

③子囊孙囊型:为含子囊包虫。

大的囊肿内可见多个大小不等的小囊,即“囊中囊”征象,具有特征性。

子囊、孙囊较多时,可呈蜂窝状、花瓣状、车轮状等多房性改变,亦是包虫囊肿特征性表现。

④内囊分离型:包虫囊肿因自然衰亡、感染或损伤等原因,使内囊壁破坏。

表现为内囊壁部分分离,内外两层无回声间隙不均匀增宽,内囊不光滑;或内囊壁完全分离破裂,囊液内可见不规则强回声带漂动。

⑤囊壁钙化型:囊壁增厚呈圆形或弧形三习声,可伴声影,提示钙化。

囊内为不均专无回声或低回声,也可见斑点状强回声,兰示包虫多已死亡。

⑥囊肿实变型:包虫衰退或死亡后,内囊退化,囊液被吸收,虫体机化。

声像表现类似实性肿块,边界模糊,内部呈杂乱不均的高回声或强回声,有时可见声影。

肝包虫病的超声检查与诊断

发表时间:2011-07-05T16:36:56.790Z 来源:《中外健康文摘》2011年第14期供稿作者:曹淑平

[导读] 前者壁厚,或呈双边结构;后者一般壁薄光滑,再结合流行病学资料则可明确鉴别诊断。

曹淑平(黑龙江省鹤岗矿业集团公司总医院峻德分院 154111)

【中图分类号】R445.1 【文献标识码】A 【文章编号】1672-5085 (2011)14-0097-02

【关键词】肝包虫病超声诊断

肝包虫病是棘球绦虫的幼虫在人体寄生所致的寄生虫病,是畜牧地区常见的人、畜共患的疾病。

人体肝包虫病包括细粒棘球蚴病(肝包虫囊肿)及泡状棘球蚴病,以前者多见,后者较少见。

包虫病在我国多见于新疆、甘肃、内蒙古等牧区,其他地区也散在发现。

【超声表现】

1.肝细粒棘球蚴病(肝包虫囊肿)

(1)多数病灶位于右肝,单发,直径较大,超过l0CM者可达50%以上,最大者可达30CM。

也可呈多发病灶,分布于肝左、右两叶。

(2)其内部回声多样化,可表现为囊性、囊实性、实性回声,因病程发展、病理改变、是否合并感染而不同。

国内学者将肝包虫囊肿回声分为以下6型。

①单发囊肿型:多见,约占70%,为无子囊包虫。

表现为圆形或类圆形无回声暗区,囊壁较厚,直径可达3~5CM,回声增强,光滑,与肝实质分界清楚,囊肿后方回声增强。

典型者囊壁呈双层结构,其间可见极窄无回声间隙,囊内可见“囊沙”所致的点状或簇状强回声沉积物,改变体位后光点漂浮于囊内,呈“落雪征”。

也可表现为薄壁囊肿,囊壁无双层结构。

动态观察,囊肿逐渐增大。

②多发囊肿型:肝内见多个独立或彼此相连的囊肿,为肝内多发包虫或外生性子襄所致。

囊肿大硝、、囊壁、内部回声不尽相同,以右肝多发较多见。

③子囊孙囊型:为含子囊包虫。

大的囊肿内可见多个大小不等的小囊,即“囊中囊”征象,具有特征性。

子囊、孙囊较多时,可呈蜂窝状、花瓣状、车轮状等多房性改变,亦是包虫囊肿特征性表现。

④内囊分离型:包虫囊肿因自然衰亡、感染或损伤等原因,使内囊壁破坏。

表现为内囊壁部分分离,内外两层无回声间隙不均匀增宽,内囊不光滑;或内囊壁完全分离破裂,囊液内可见不规则强回声带漂动。

⑤囊壁钙化型:囊壁增厚呈圆形或弧形三习声,可伴声影,提示钙化。

囊内为不均专无回声或低回声,也可见斑点状强回声,兰示包虫多已死亡。

⑥囊肿实变型:包虫衰退或死亡后,内囊退化,囊液被吸收,虫体机化。

声像表现类似实性肿块,边界模糊,内部呈杂乱不均的高回声或强回声,有时可见声影。

(3)CDFI显示肝包虫囊肿内部及周边无明显血流信号。

(4)多数肝脏增大,肝脏左、右叶比例失常,局部肝表面驼峰状隆起,病灶附近管道受压显示欠清。

(5)并发症:包虫病的并发症具有危害性,常为突发致病的原因。

常见并发症有感染及囊肿破裂。

①继发感染:最为常见,主要表现为囊壁不规则增厚,囊腔内回声强弱不均,有时可见内有气体强回声及声影。

②囊肿破裂:引起变态反应并易发生感染。

如肝包虫破入腹腔,可见腹腔积液,有时可见移植在腹腔内的包虫囊肿;如包虫囊肿位于肝右叶近膈顶部,可因感染引起穿孔,破入胸腔内,超声显示胸腔内有不均匀强回声团,与肝包虫囊肿相连,横膈连续性中断;若突破心包,则心包腔内可见积液;如破裂后囊液或包虫进入胆道,可致胆道阻塞,超声显示为肝内外胆管扩张,胆管与肝包虫囊肿相连,胆管及胆囊内可见点状细弱回声漂浮。

2.肝泡棘球蚴病

(1)病灶可单发也可多发,无包膜,边界不清,内部呈实性不均匀回声,可见散在点状、斑片状、圆圈状大小不等的钙化强回声,后伴声影。

(2)小病灶内可见粗砂粒样强回声,或大小不一的结节状强回声;巨大病灶内部回声极不均匀,可见大小不一的斑片状或环状高回声及低回声,呈“地图样”改变。

(3)病灶坏死后,出现大片液性暗区,可类似“假囊肿”声像,但其内侧边缘不规则,呈“虫蚀样”改变,囊壁显示不清或无囊壁。

(4)CDFI显示病灶内部及周边未见明显血流信号。

(5)肝脏增大。

病灶周边管道可受压移位,胆管可轻度扩张。

(6)并发症

①继发感染:病灶内可见脓液,呈粗细不均回声。

②侵及肝门静脉、肝静脉、肝内胆管:可见管壁增厚,回声增强,管腔显示不清或管腔内可见实性回声,梗阻水平以上胆管不同程度扩张。

③肝门静脉高压声像:脾大、附脐静脉等侧支开放等表现。

【诊断与鉴别诊断】

超声发现肝脏囊性肿块,表现为“囊中囊”、或壁厚呈双层结构的囊肿、或多房性囊肿,结合临床资料,可断肝包虫囊肿。

但对于实变型肝包虫囊肿及肝泡棘球蚴病,超声诊断有一定困难,需合临床资料,特别是皮内变态反应试或血清补体结合试验进行诊断。

肝包虫病常需与以下病变鉴别。

1.肝囊肿单发囊肿型肝包虫囊肿需与肝囊肿鉴别。

前者壁厚,或呈双边结构;后者一般壁薄光滑,再结合流行病学资料则可明确鉴别诊断。

2.多囊肝多发囊肿型肝包虫囊肿需与多囊肝鉴别。

后者肝内呈弥漫分布大小不等无回声区,常伴有多囊肾、多囊脾;而前者囊肝数目相对较少,囊肿间肝实质回声正常。

3.肝内实性占位病变囊肿实变型肝包虫囊肿及肝泡棘球蚴病需与肝内实性占位病变鉴别,特别是肝泡棘球蚴病侵犯肝门静脉、开静

脉、肝内胆管时,与肝脏恶性肿瘤鉴别较困难。

CDFI观察病灶内部血流情况,特别是超声造影观察病灶内部微血流灌注情况,有助于鉴别诊断,但仍需结合流行病学资料、临床表现、Casoni试验、血清免疫学试验等资料综合诊断。

4.肝脓肿肝包虫病感染后,应注意与肝依肿鉴别。

前者有时可见子囊钙化强回声(肝包虫囊肿),病灶内液化区呈“虫蚀样”改变(肝泡棘球蚴病),病灶内部及周边或囊壁上无血流信号;后者常有较明显的全身感染症状,常见多发病灶,肝脏增大,CDFI显示脓肿壁血流信号较丰富。

参考文献

[1]温浩,栾梅香,杨文光,李俊,邱杰.肝包虫病的标准化分型及临床意义探讨[J].新疆医科大学学报,2002年02期.

[2]邱加闽,刘凤洁,Schantz Peter,Akira Ito,Carol Delker,何金戈,张奕,陈兴旺.四川西部藏区包虫病流行病学研究─Ⅰ.囊型包虫病与泡型包虫病人群感染特点与分布趋势[J].中国人兽共患病杂志,2000年02期.。