第八章 历史时期中国的政区沿革30页PPT

- 格式:ppt

- 大小:6.17 MB

- 文档页数:30

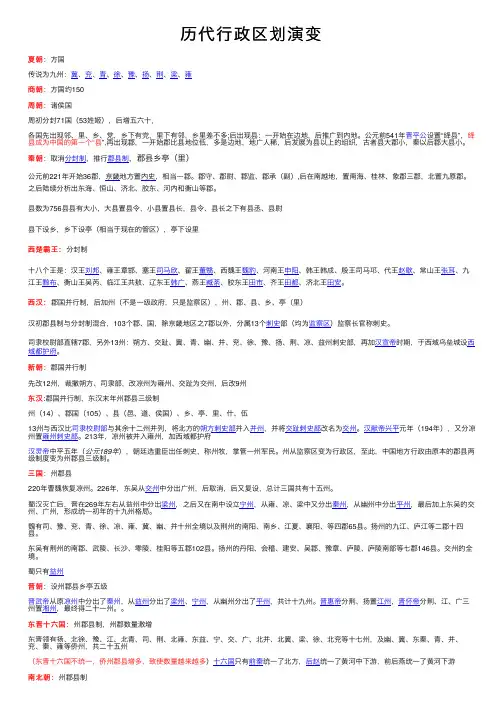

历代⾏政区划演变夏朝:⽅国商朝:⽅国约150周朝:诸侯国周初分封71国(53姓姬),后增五六⼗,县数为756县县有⼤⼩,⼤县置县令,⼩县置县长,县令、县长之下有县丞、县尉县下设乡,乡下设亭(相当于现在的管区),亭下设⾥西楚霸王:分封制西汉:郡国并⾏制,后加州(不是⼀级政府,只是监察区),州、郡、县、乡、亭(⾥)新朝:郡国并⾏制先改12州,裁撤朔⽅、司⾪部,改凉州为雍州、交趾为交州,后改9州东汉:郡国并⾏制,东汉末年州郡县三级制州(14)、郡国(105)、县(⾢、道、侯国)、乡、亭、⾥、什、伍三国:州郡县魏有司、豫、兖、青、徐、凉、雍、冀、幽、并⼗州全境以及荆州的南阳、南乡、江夏、襄阳、等四郡65县。

扬州的九江、庐江等⼆郡⼗四县。

东吴有荆州的南郡、武陵、长沙、零陵、桂阳等五郡102县。

扬州的丹阳、会稽、建安、吴郡、豫章、庐陵、庐陵南部等七郡146县。

交州的全境。

晋朝:设州郡县乡亭五级东晋⼗六国:州郡县制,州郡数量激增东晋领有扬、北徐、豫、江、北青、司、荆、北雍、东益、宁、交、⼴、北并、北冀、梁、徐、北兖等⼗七州,及幽、冀、东秦、青、并、兖、秦、雍等侨州,共⼆⼗五州南北朝:州郡县制侨州、侨郡、侨县数量激增,⾄南北朝末年灭亡前有30州、100郡、400县。

隋朝:废郡制,以县直⾪于州,后⼜改为郡县制,州(郡)、县、乡、亭(⾥)583年⾄607年实⾏州县制共24年,607年(⼤业三年)复改州为郡,在郡上设置司⾪、刺史15员,司监察之职,郡县制11年,⾄618年。

隋初共有州241,郡680,县1524。

隋⽂帝末年,全国有297州1348县,607年,隋炀帝增设冀州、兖州、青州、徐州、豫州、扬州、荆州、梁州及雍州等九个监察州(按古名),⼤业五(609年)年的⾏政区划,隋郡为190,县1255,郡分九等,后缩减为三等。

唐朝:州县制,道、州(府)、县、乡、⾥(保、邻、坊)州分7等辅、雄、望、紧、上、中、下,县分六级京(⾚)、畿(望)、上、中、中下、下体制较尊的地区设府,⽐如开封府、临安府、绍兴府等州称知州,军⼀般是军事重镇或要冲,监设在⼀些主要的⼯矿牧盐等重要物资产区,领县的军监与府、州同级,都⾪于路,但实际地位则要低于府和州,不领县的军、监与县同级,同⾪于府或州。

中国历代疆域政区的演变历史政区地理是历史地理学的一个重要分支。

它研究历史时期疆域与行政区划的变迁过程及其原因和规律,其成果直接构成历史地理学其它分支的基础或前提。

例如历史人口地理必须有正确的历史政区为依据,才能作出人口分布图,计算人口密度。

历史政区地理的研究有助于理解区域经济开发的历史、民族分布等一系列历史学方面的课题。

探索历史政区发展演变规律也直接与现实有关,对改革现行政区中包含的不合理因素有借鉴作用。

第一节:先秦形成的格局历史上,每一个朝代的行政区划都是统治者为了加强自己的统治,对全国进行地域划分和对地方政权采取一定组织形式的一种制度。

政区的划分是随着国家的产生而出现。

原始社会没有私有制和阶级,也就没有国家和行政区。

人类社会进入以氏族血缘关系为主的时期,是部落和部落联盟。

中国迄今为止发现的新石时代遗址已有七千余处,那时并没有地域观念,只有人群的概念,迁移是以人群为主。

随着农业发展,人类逐渐由迁徙不常转变为定居,有一定区域被长期控制,才渐渐有了地域观念。

这时也正是由部落联盟演变到国家的开始,在中国历史上就是公元前21世纪出现的夏代。

中国早期文明的开端表现为分散的原始氏族部落经过长期交融,形成三个以地域划分的部落联盟。

一是活动于黄河中游的夏人,一是活动于黄河下游的夷人,还有一个是流动于长江流域的苗蛮集团。

夏朝,根据考古与文献资料,其中心地区在今河南省西部,以及黄河北岸、山西省南部地区,以河南偃师二里头类型的文化为夏文化的代表。

夏都阳城可能是登封王城岗发现的古城址。

以后,夏的势力向东扩展,融合了东方的夷人。

向南发展到长江、淮河之间,与南方的苗蛮频繁交往,形成了中国的主体民族华夏族。

虽然从此以后夏在黄河流域有了较固定的活动区域,但并无统一的管理和区划。

商、周时期,出现了“分土封侯”、“封邦建国”的分封制度,商王、周天子将王畿以外的土地和人民分封给诸侯、卿大夫,作为他们的采邑,各受封领主在自己的封地内享有绝对的权力,仅仅对商王或周天子以象征性的贡纳和服役,王与诸侯各自为政,因此在商、周王朝的疆域内并没有真正的地方行政区划。