部编版九年级上册语文18.怀疑与学问

- 格式:pptx

- 大小:1.62 MB

- 文档页数:25

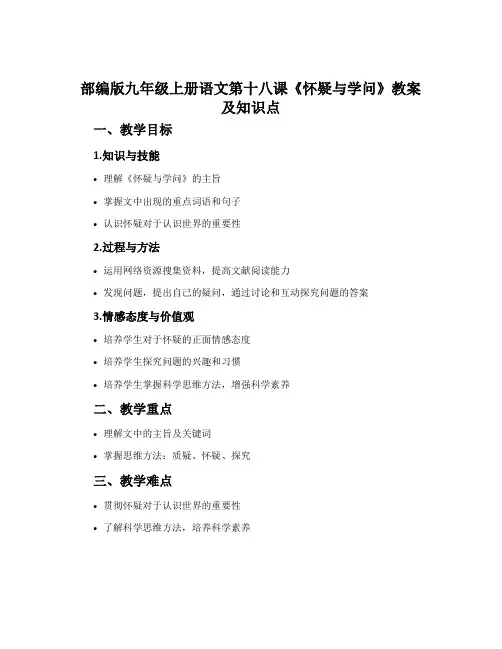

部编版九年级上册语文第十八课《怀疑与学问》教案及知识点一、教学目标1.知识与技能•理解《怀疑与学问》的主旨•掌握文中出现的重点词语和句子•认识怀疑对于认识世界的重要性2.过程与方法•运用网络资源搜集资料,提高文献阅读能力•发现问题,提出自己的疑问,通过讨论和互动探究问题的答案3.情感态度与价值观•培养学生对于怀疑的正面情感态度•培养学生探究问题的兴趣和习惯•培养学生掌握科学思维方法,增强科学素养二、教学重点•理解文中的主旨及关键词•掌握思维方法:质疑、怀疑、探究三、教学难点•贯彻怀疑对于认识世界的重要性•了解科学思维方法,培养科学素养1.引入新课•让学生表达对于科学的认识和喜爱,并引出科学研究需要具备一些条件。

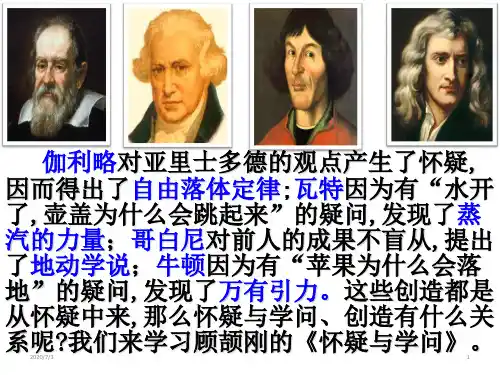

•通过展示科学家的事迹,引导学生认识到怀疑是科学研究的必备条件并了解怀疑对于认识世界的重要性,有助于学生接受本课的主旨。

2.阅读与理解•供给素材:《怀疑与学问》阅读文章•提供问题:文章的主旨是什么?作者的观点是怎样的?•学生阅读文章,并记录文章重点词汇和句子,并一起讨论问题,交流各自的感受。

3.思考和探究•让学生在讨论中提出自己的疑问,然后在网络资源的帮助下搜寻资料解决问题,包括科学研究的原理和方法,也可以提取其中的一部分内容,进行深度阅读探究,包括社会现象等。

•提出问题示例:有哪些科学家的探究遇到了阻力?•让学生通过自己的思考和搜查资料,把握本文主旨和作者观点。

4.思考和探究结果分享•让学生分享自己的思考和探究过程和结果,进行小组讨论和互动,了解其他人的想法。

•教师在其中引导学生客观、理性、科学的角度下探究问题。

5.拓展与延伸•引导学生继续阅读类似的科普文章,比如著名的《怎样解读科学新闻》等,并探讨其相同和不同之处。

•学生可开展课外研究课题,如“推崇远离日光”的危害性”等。

1.评价要求•能够理解关键词和主旨。

•能够辨别作者观点和态度,并从实证分析,以证据支持自己的论述。

•能够进行小组讨论,能够在科学化思考中发现和解决问题。

【导语】《怀疑与学问》⼀⽂论述了学者先要会疑,学则须疑的观点,强调了怀疑精神在治学过程中的重要作⽤,并提倡学者应有怀疑精神,不要随便盲从或迷信。

作者关于怀疑与学问之间关系的论述对今天的治学者或读者都是富有教益的,值得我们学习。

以下是⽆忧考为⼤家精⼼整理的内容,欢迎⼤家阅读。

1.部编版九年级上册语⽂第⼗⼋课《怀疑与学问》教案 【教学⽬标】 1.学习⽂章递进式论证结构。

2.运⽤递进式结构进⾏课堂练笔。

【教学重难点】 学习⽂章递进式论证结构。

【教学过程】 ⼀、故事导⼊ 有⼀只鹅,在很⼩的时候就被主⼈放到⼀个⼤肚长颈的瓶⼦中养着。

鹅的⾝⼦窝在瓶⼦的肚⼦⾥,脖⼦刚好能伸到瓶⼝之外。

每天主⼈都忘不了来喂这只鹅,鹅呢,在瓶⼦⾥养尊处优很快就长⼤了。

当鹅的⾝⼦膨胀到了不能经由瓶⼝从瓶⼦⾥被拿出来的时候,⽤什么样的办法可以在既不损坏瓶⼦⼜不弄伤鹅的前提下把鹅与瓶⼦分离? 请⼤家帮帮这只鹅,看如何把它与瓶⼦分离。

除了思考这个分离的⽅法之外,有没有同学想提出⾃⼰的疑问? ⼆、助读资讯 顾颉刚(1893-1980),原名诵坤,字铭坚。

江苏苏州⼈。

1920年毕业北京⼤学哲学系,是我国现代的历史学家、民俗学家、“古史辨”学派创始⼈,现在历史地理学和民俗学的开拓者、奠基⼈。

著有《汉代学术史略》《史林杂识初编》等。

三、活动⼀:探究课⽂,明确结构 1.通读课⽂,提取本⽂的中⼼论点。

明确:学则须疑;治学必须有怀疑精神。

2.这篇⽂章讲的是“怀疑”与“学问”之间的关系,⼤家找找看,课⽂哪⼀段的哪句话具体阐明了怀疑对做学问的作⽤? 明确: 怀疑是从消极⽅⾯辨伪去妄的必要步骤;怀疑是从积极⽅⾯建设新学说,启迪新发明的基本条件。

3.⼩组合作完成,找出本⽂的事实论据和道理论据。

并说说这些论据分别论证什么论点? 明确: ①事实论据: a.譬如在国难危急的时候,各地⼀定有许多⼝头的消息。

b.听说古代有三皇、五帝。

c.听说“腐草为萤”。

部编9年级上册语文18 《怀疑与学问》

课后习题参考答案

怀疑精神是做学问的基本条件,它要求我们对于传说的话,应当经过一番思考,不随便轻信。

只有经过怀疑的思考,才能得出正确的结论,真正掌握知识。

怀疑不仅是消极方面辨伪去妄的必须步骤,也是积极方面建设新学说、启迪新发明的基本条件。

因此,做学问要有怀疑精神或“学则须疑”。

学问家们对于过去学者的学说也常常要抱怀疑的态度,常常和书中的学说辩论,常常评判书中的学说,常常修正书中的学说。

只有这样才能有更新更善的学说产生。

名言警句:

人生在勤,不索何获——XXX

业精于勤而荒于嬉,行成于思而毁于随——XXX

天才就是无止境刻苦勤奋的能力——XXX

聪明出于勤奋,天才在于积累——XXX

书山有路勤为径,学海无涯苦作舟——XXX

勤劳一日,可得一夜安眠;勤劳一生,可得幸福长眠——达·XXX

形成天才的决定因素应该是勤奋——XXX。

![人教部编本九年级上册18.怀疑与学问(共43张PPT)[优秀课件资料]](https://uimg.taocdn.com/ea29aab86137ee06eff918a1.webp)

部编人教版语文九上第18课《怀疑与学问》说课稿一. 教材分析《怀疑与学问》是部编人教版语文九上第18课的一篇议论文。

文章围绕“怀疑”这个中心论点,通过举例论证,阐述了怀疑的重要性和方法。

文章结构清晰,论证有力,具有很强的说服力。

本课的教学内容主要包括理解文章内容,分析论证方法,以及领悟文章所传达的怀疑精神。

二. 学情分析九年级的学生已经具备了一定的阅读理解能力和逻辑思维能力,但对于议论文的分析和论证方法可能还不够熟悉。

因此,在教学过程中,需要引导学生掌握议论文的基本结构,理解作者的论证思路,并能够运用到自己的写作中。

三. 说教学目标1.知识与技能:理解文章内容,掌握议论文的基本结构,分析作者的论证方法。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生的阅读理解能力和逻辑思维能力。

3.情感态度与价值观:领悟怀疑精神,培养批判性思维,提高独立思考的能力。

四. 说教学重难点1.重点:理解文章内容,掌握议论文的基本结构,分析作者的论证方法。

2.难点:领悟怀疑精神,培养批判性思维。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用自主学习、合作探讨的教学方法,引导学生主动参与课堂,培养学生的阅读理解能力和逻辑思维能力。

2.教学手段:利用多媒体课件,帮助学生直观地理解文章内容和论证方法。

六. 说教学过程1.导入:通过提问方式引导学生思考怀疑的重要性,激发学生的学习兴趣。

2.自主学习:让学生自主阅读文章,理解文章内容,把握议论文的基本结构。

3.合作探讨:分组讨论,分析作者的论证方法,引导学生学会批判性思维。

4.课堂讲解:针对学生的讨论结果,进行讲解和总结,强化学生对文章内容的理解。

5.实践演练:让学生运用所学,进行写作练习,提高学生的写作能力。

6.课堂小结:总结本节课的学习内容,强调怀疑精神的重要性。

七. 说板书设计板书设计如下:1.议论文基本结构–引论:提出论点–本论:论证分析–结论:总结观点2.论证方法3.怀疑精神–方法与实践八. 说教学评价本节课的评价主要从学生的阅读理解、写作能力和批判性思维三个方面进行。

【部编版】语文九年级上册第18课《怀疑与学问》说课稿一. 教材分析《怀疑与学问》是部编版语文九年级上册第18课的一篇文章,作者是著名哲学家、教育家杜威。

本文主要阐述了怀疑的重要性以及怀疑与学问的关系。

文章以怀疑为起点,通过对怀疑的探讨,引导读者思考学问的本质,从而培养学生的批判性思维和独立思考能力。

二. 学情分析九年级的学生已经具备一定的阅读理解能力和批判性思维,但他们在面对抽象的理论时,可能还存在一定的理解难度。

因此,在教学过程中,教师需要帮助学生理解文章的基本观点,引导他们运用怀疑的精神去探究学问,从而提高他们的独立思考能力。

三. 说教学目标1.知识与技能:了解文章的基本内容,理解怀疑与学问的关系,掌握怀疑的方法和技巧。

2.过程与方法:通过阅读、讨论、思考,培养学生的批判性思维和独立思考能力。

3.情感态度与价值观:树立正确的学问观念,养成敢于怀疑、善于怀疑的良好习惯。

四. 说教学重难点1.重点:理解怀疑的重要性,掌握怀疑的方法和技巧。

2.难点:如何将怀疑的精神运用到实际学习和生活中,培养独立思考能力。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用问题驱动法、讨论法、案例分析法等,引导学生主动参与课堂,培养独立思考能力。

2.教学手段:利用多媒体课件、教材、辅导资料等,丰富教学内容,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入:简要介绍杜威的生平和学术成就,引导学生了解本文的背景。

2.阅读理解:让学生自主阅读课文,理解文章的基本观点,体会怀疑与学问的关系。

3.讨论交流:分组讨论,引导学生分享自己的阅读感悟,探讨怀疑的方法和技巧。

4.案例分析:教师呈现相关案例,引导学生运用怀疑的精神去分析、解决问题。

5.总结提升:教师总结文章的主要观点,强调怀疑的重要性,引导学生树立正确的学问观念。

6.拓展延伸:布置课后作业,让学生结合自己的生活实际,运用怀疑的精神去探究学问。

七. 说板书设计板书设计如下:1.怀疑的重要性2.怀疑的方法和技巧3.怀疑与学问的关系八. 说教学评价1.课堂参与度:观察学生在课堂上的发言和讨论情况,评价学生的参与度。

部编版九年级上册语文第18课《怀疑与学问》课文原文及教案课文「学者先要会疑。

」——程颐。

「在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。

」——张载学问的基础是事实和证据。

学问的基础是事实和证据。

事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。

事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。

要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。

要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。

做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。

做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。

我们对於传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

我们信它,因为它「是」;不信它,因为它「非」。

我们信它,因为它「是」;不信它,因为它「非」。

这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。

这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。

我们听说古代有三有三皇五帝,便要问:这是谁说的话?我们听说古代有三有三皇五帝,便要问:这是谁说的话?最先见於何书?最先见于何书?书是何时人著的?书是何时人着的?著者何以知道?著者何以知道?我们又听说「腐草为萤」,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?我们又听说「腐草为萤」,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?有什麼科学根据?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

我们对於不论哪一本书,哪一种学问,都要先经过怀疑,因怀疑而思索,因思索而辨别是非。

怀疑与学问部编版九年级上册语文第18课《怀疑与学问》课文原文及教案(优秀10篇)一个人从事学习,总是希望学有所获,学有所成的。

但是,从实际情况看,并非所有的求学者较终的收效都能一样,有的人收效好,成果大,有的人却收效差,成果小。

无论是历还是现实中,都存在这种情况。

这是什么缘故呢?我们如何才能让自己学习的收效更好,成果更大呢?研究这个问题,吸取有益的经验,对我们的学习十分必要。

《怀疑与学问》这篇文章谈的就是这方面的问题,文中提出了一些很有价值的见解,将会给我们的学习带来很多启示。

下面这10篇部编版九年级上册语文第18课《怀疑与学问》课文原文及教案是作者为您整理的怀疑与学问范文模板,欢迎查阅参考。

部编版九年级上册语文第18课《怀疑与学问》课文原文及教案篇一教学目标知识与技能掌握本文的论证结构,理解举例论证和道理论证在论说中的作用。

过程与方法把握中心论点与分论点之间的关系,理解“怀疑”与“创新”的重要意义。

情感、态度与价值观培养学生在学习中的怀疑精神,提高学生的语文素质。

学习重点理清文章的论证结构,理解中心论点与分论点之间的关系,以及举例论证和道理论证在论说中的作用。

学习难点体会本文语言的简洁准确,通达流畅,长短相宜的特点。

学法指导自主学习法;合作交流法。

教学过程环节一古人云:“学贵有疑”“小疑则小进,大疑则大进”。

我们在学习中要心存疑问,勇于提问,不耻下问,随时发问,善于提问,只有这样才能提高自己的学识水平。

今天,我们就来学习顾颉刚先生的一篇议论文——《怀疑与学问》。

环节二一、助学资讯作者简介:顾颉刚(1893—1980),字铭坚,江苏苏州人,历史学家。

长期从事教育工作和历史研究,他在研究工作中,善于怀疑和辨伪,有不少创见。

编有《古史辨》,著有《汉代学术史略》《史林杂识初编》等。

二、字词积累1.读准字音。

顾颉刚(jié)程颐(yí)虚妄(wàng)步骤(zhòu)懒惰(duò)启迪(dí)停滞(zhì)折扣(zhé)2.理解词语。

部编版九年级上册语文第18课《怀疑与学问》课文原文及教案.课文「在可疑而不疑者,不曾学;学则须疑。

」——张载学问的基础是事实和证据。

学问的基础是事实和证据。

事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。

事实和证据的来源有两种:一种是自己亲眼看见的,一种是听别人传说的。

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。

譬如在国难危急的时候,各地一定有许多口头的消息,说得如何凶险,那便是别人的传说,不一定可靠。

要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。

要知道实际的情形,只有靠己亲自去观察。

做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。

做学问也是这样,最要紧最可靠的材料是自己亲见的事实证据;但这种证据有时候不能亲自见到,便只能靠别人的传说了。

我们对於传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

我们对于传说的话,不论信不信,都应当经过一番思考,不应当随随便便就信了。

我们信它,因为它「是」;不信它,因为它「非」。

我们信它,因为它「是」;不信它,因为它「非」。

这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。

这一番事前的思索,不肯随便轻信,便是怀疑的精神,做一切学问的基本条件。

我们听说古代有三有三皇五帝,便要问:这是谁说的话?我们听说古代有三有三皇五帝,便要问:这是谁说的话?最先见於何书?最先见于何书?书是何时人著的?书是何时人着的?著者何以知道?著者何以知道?我们又听说「腐草为萤」,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?我们又听说「腐草为萤」,便要问:死了的植物如何会变飞动的甲虫?有什麼科学根据?有什么科学根据?我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

我们若能这样追问,一切虚妄的学说便不攻自破了。

我们对於不论哪一本书,哪一种学问,都要先经过怀疑,因怀疑而思索,因思索而辨别是非。