偿二代下的再保安排

- 格式:pdf

- 大小:2.52 MB

- 文档页数:29

“偿二代”下合规管理的新思路“偿二代”的实施无疑是保险业风险管理的深刻实践,更为保险公司风险合规管理工作深层次、多元化的发展提供了良好的契机。

农银人寿风险合规部孟娇昀“偿二代”新监管体系的指引2016年初,保监会发布《中国保监会关于正式实施中国风险导向的偿付能力体系有关事项的通知》,决定结束保险业偿付能力监管体系“双轨并行”的过渡期状态,正式切换至中国风险导向的偿付能力体系(简称“偿二代”)。

“偿二代”的正式实施标志着中国保险业规模导向发展时代的结束,也正式开启了中国保险业风险导向、精耕细作的新时代。

传统的“合规管理”是指通过流程管控使公司满足现行法律法规、行业监管和公司内部规章制度的管理行为,以此达到对公司风险进行管控的目的;而现代“合规管理”的发展趋势则是以“价值创造”为目标,作为风险管理的重要抓手,成为公司偿付能力风险管理项下的核心内容。

“偿二代”新监管体系下,保险公司风险合规管理工作面临着全新的机遇与挑战。

“偿二代”要求保险公司风险合规部门更多的参与到公司重大事项的决策过程中,独立出具风险合规意见,为高级管理层决策提供参考和帮助,为公司业务经营稳健发展保驾护航;要求公司树立“全员参与”的风险合规意识,要求公司的风险管理水平直接与绩效考核挂钩,根据部门的风险管理职能赋予不同的权重。

以上都不约而同地体现了监管对保险行业未来发展方向的指引,未来公司的风险管理能力将成为企业核心竞争力,“合规管理”在“偿二代”新监管体系下也已经远远超出了传统的工作定义与范畴,其在以往以符合保险公司内、外部政策法规要求为目标的基础之上,又被赋予了新的使命,即通过“合规管理”提升保险公司风险管理能力,提升自身核心竞争力,夯实保险公司在经济新常态和监管新时代下长远发展的基础。

笔者根据“偿二代”监管体系对保险公司风险管理架构的要求,结合公司现阶段已完成和正在开展的风险合规管理工作相关实践经验,就“偿二代”下寿险公司风险合规管理的发展方向及模式进行探讨。

偿二代的伞下,险业的调整与成长——保险行业深度报告偿付能力二代,三大支柱构建风险管理体系从偿一代到偿二代,从规模管理到风险管理。

近年来保险行业发展迅速,险企面临的风险愈加复杂,以规模为导向的偿一代已不能全面、准确的反映保险公司的风险状况。

保监会历经三年构建了适用于新兴发展中国家的偿付能力监管体系,搭建三大支柱与国际偿付能力监管模式对话,翻开了保险行业偿付能力监管新篇章。

第一支柱定量资本要求,将保险公司的保险风险、信用风险、市场风险量化为最低资本的风险;第二支柱定性监管要求,即在第一支柱基础上,防范难以量化的操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险;第三支柱通过公开信息披露、提高透明度等手段,发挥市场的监督约束作用,防范依靠常规监管工具难以防范的风险。

偿付能力充足率:第一支柱核心风险量化指标偿付能力充足率是保险公司债偿能力的量化指标,是第一支柱的核心。

计算公式为偿付能力充足率=实际资本/最低资本=(认可资产-认可负债)/最低资本。

根据偿二代的要求,保险集团的核心偿付能力充足率不低于50%,综合偿付能力充足率不低于100%。

偿二代下资产和负债的评估以会计准则为基础,认可资产不再下折,采用更合理的利率曲线法对负债的考量,同时取消了对剩余边际的提取,释放了实际资本。

偿二代还对实际资本进行分级管理,根据资本吸收损失的性质和能力将保险公司的资本分为核心资本和附属资本,明确了资本的属性和标准,优化了资本结构,为公司的资本工具创新打开了空间。

偿二代对保险公司负债与资产管理影响在偿二代启示下,保险公司为保证偿付能力,应动静结合加强资产负债管理。

我们建议保险公司仍以固定收益类资产为主,平衡信用评级与投资收益,加强期限利差和信用利差的利用;加大投资性房地产、基础设施债权/股权投资计划布局;在权益投资方面加大股权投资,股票基金投资,个股方面偏重大蓝筹。

在制度建设上,完善风险管控体系,进行精细化风险管理。

其次从动态角度看,将资产和负债结合,互为前提控制风险与规模。

“偿二代”二期下风险资产对偿付能力的影响及对策[摘要]随着社会经济和保险行业的不断发展,“偿二代”一期暴露出有关问题亟待完善。

2022年,随着“偿二代”二期落地实施,各家财险公司偿付能力面临下降压力。

本文从交易对手违约风险的规则变化入手,以某保险公司为例,分析其偿付能力充足率下降的影响因素,根据主要影响因素,评估风险资产对某公司拟偿付能力充足率的影响,并提出对策。

[关键词]偿付能力;风险资产。

一、信用风险中交易对手违约风险的主要规则及变化情况交易对手违约风险是指交易对手不能履行或不能按时履行其合同义务,导致保险公司遭受非预期损失的风险。

银保监会规定需要计量交易对手违约风险最低资本的有银行存款、大额存单,再保险资产,保单质押贷款,外汇远期和利率互换,应收保费,应收利息,其他应收及预付款项,债权类非基础资产,债务担保。

按照“偿二代”二期规则,交易对手最低资本为各类资产认可价值乘以风险基础因子的算术加总。

经分析某公司需要计提交易对手最低资本的资产中,非标类资产在委托投资资产中占比较大,约为40%。

而在“偿二代”二期下,要求对债权类非基础资产进行穿透计量,非基础资产最低资本穿透计量后包括部分内容,一是表层资产的交易对手违约风险,二是穿透后各项底层资产的最低资本。

对于表层资产为债权类资产的,根据非基础资产的信用评级单独计量表层资产的交易对手违约风险。

对于穿透后底层资产为贷款的,基础风险因子赋值从8.5%到100%,其中正常类为8.50%,关注类为13.50%,次级类为30.%,可疑类为50%,损失类的需全额计提最低资本。

1.交易对手违约风险最低资本计量依据发生变化相对于一期而言,“偿二代”二期对信托计划、不动产投资计划、债权投资计划等底层资产为贷款性质的资产,其交易对手违约风险最低资本不再仅仅根据资产和项目发行方的信用评级,还要考虑项目本身的风险。

2.基础风险因子值显著提高在一期中,信托计划基础因子最高为30%,债权投资计划基础因子最高为13%。

偿二代体系下财险公司的运营管理2015年2月,中国保监会发布“中国风险导向的偿付能力体系”(以下通称“偿二代”)17项监管规则以及过渡期试运行方案,保险业进入“偿二代”实施过渡期,这标志着我国保险业偿付能力监管掀开了新的历史篇章。

“偿二代”背景下,公众可以细数各家保险公司的关键偿付能力和业务质量指标,这让中国的保险业偿付能力公开信息披露在质量上、时效上都迈向了世界前沿。

但在这种情况下,各家保险公司的经营状态、业务质量都会直面公众,保险公司的运营管理更显得尤为重要。

本文在“偿二代”背景下,探讨财险公司如何科学管理、精细运营模式,从而提升客户价值能力,延续企业的竞争优势,最终实现企业的持续发展。

标签:偿二代;财险公司;运营管理“偿二代”,即中国第二代偿付能力监管体系。

2015年2月,中国保监会发布“中国风险导向的偿付能力体系”(以下通称“偿二代”)17项监管规则以及过渡期试运行方案,保险业进入偿二代实施过渡期,这标志着我国保险业偿付能力监管掀开了新的历史篇章。

相比“偿一代”,“偿二代”不再侧重定量监管和规模导向,而是采用了在国际上通行的定量监管要求、定性监管要求和市场约束机制的三重支柱框架,以风险导向、行业实际和国际可比作为显著特征。

“偿二代”不仅是一套风险监管体系,更是价值管理体系,将有力推动我国保险资金运用市场化改革,对保险公司的投资理念、投资策略、资产配置、投资管理模式、投资业绩评价等将产生深远的影响,也为保险公司资金运用打开了新的空间和纬度。

“偿二代”背景下,公众可以细数各家保险公司的关键偿付能力和业务质量指标,这让中国保险业偿付能力公开信息披露在质量上、时效上都迈向了世界前沿。

但在这种情况下,各家保险公司的经营状态、业务质量都会直面公众,保险公司的运营管理就显得尤为重要了。

一、“偿二代”實施后对我国保险业的的影响(一)“偿二代”的实施能够推动我国保险行业转型升级和提质增效。

“偿二代”能够全面、科学地将保险公司的产品、销售、投资、再保险等各种经营活动进行全面计量,进而得出风险评估,这样一来,偿付能力监管对公司经营的约束大大强化,风险防控对公司管理的重要性得到了重点突出。

摘要再保险是保险公司分散风险、转移超出自我承保能力的风险的重要途径之一。

当保险公司承保业务后,按照其自身合理风险承受能力的大小以及公司战略安排,将部分所承担的风险转嫁给其他保险公司或者再保险公司,以确保自身保险经营的稳定性。

再保险公司是主营风险负债,其偿付能力一旦出现问题,不但会影响公司自身的正常运营,同时也会影响社会稳定以及整个保险行业的健康发展。

自2016年起,偿付能力管理第二代体系(以下简称“偿二代”)在我们国家全面实施,提升了我国保险业风险度量科学性水平和风险管理有效性水平。

本论文以R再保险公司中国分公司为例,通过应用实证分析等方法讨论影响R 再保险公司中国分公司偿付能力的要素。

并在其中选择三个不同维度的风险要素,运用风险资本等相关理论,归纳总结各自对R再保险公司中国分公司偿付能力的影响程度及成因,最终探索制定有效地优化策略,提高R再保险公司中国分公司偿付能力水平。

据此,通过提高实际资本结构、加强信用风险管理以及控制风险管理能力,可以改善外资再保险公司偿付能力。

鉴于在中国“偿二代”制度下,业内尚无外资再保险公司在华分公司的偿付能力影响因素研究,本文望对外资再保险公司在华分公司的偿付能力及管理对策提供实践参考,同时评估度量风险管理及资本结构研究作增量贡献。

关键词:再保险公司;偿付能力;风险资本;风险管理AbstractReinsurance is one of the important means by which the insurer disperses the risk and transfers the risk beyond its own underwriting capacity. When the insurer underwrites the business, according to the size of its own risk bearing capacity and its own strategic arrangement of the company, will assume part of the risk to other insurance companies or reinsurance companies, in order to ensure the stability of its insurance business.As a liability operating enterprise, if problems arise in the solvency of reinsurance companies, they will not only affect the normal operation of the company, but also have a very bad impact on social stability and the healthy development of the insurance industry. Since 2016, the second generation of solvency management system (hereinafter referred to as "C-ROSS") has been fully implemented in China, which has improved the scientific risk measurement and the effectiveness of risk management in China's insurance industry.Taking R Reinsurance Company's China branch as an example, this paper analyzes the factors affecting the solvency of R Reinsurance Company's China branch by applying management methodology. In addition, three risk factors of different dimensions are selected and relevant theoretical models of capital are used to summarize the degree and causes of their influence on the solvency, and finally an effective optimization strategy is explored to improve the solvency of R Reinsurance Company's China branch. Accordingly, the solvency of foreign reinsurance companies can be improved by improving the admitted capital structure, strengthening credit risk management, and control risk management capabilities. As there is no research on influencing factors of solvency of foreign reinsurance companies in China under C-ROSS system, this article hopes to provide a practical reference and evaluate solvency and management strategies of foreign reinsurance companies in China. It also makes incremental contribution to the evaluation and measurement of risk management and capital structure research.目录致谢 (I)摘要 (II)Abstract ................................................................................................................................ I II 第1章绪论 . (1)1.1研究背景及意义 (1)1.1.1研究背景 (1)1.1.2研究意义 (2)1.2国内外研究现状 (2)1.2.1国外研究现状 (2)1.2.2国内研究现状 (3)1.2.3国内外研究现状评述 (5)1.3理论基础与概述 (6)1.3.1理论基础 (6)1.3.2相关概念 (8)1.3.3监管制度背景 (9)1.4研究内容及研究方法 (15)1.4.1研究内容 (15)1.4.2研究问题 (16)1.4.3研究方法 (16)1.5可能的创新点 (17)第2章R再保险公司中国分公司偿付能力现状分析 (18)2.1R再保险公司中国分公司概况 (18)2.1.1公司简介 (18)2.1.2公司组织架构 (18)2.1.3公司财务数据概要 (19)2.2R再保险中国分公司环境分析——PEST分析模型 (20)2.2.1政治环境因素 (21)2.2.3社会环境因素 (23)2.2.4科技环境因素 (23)2.3R再保险公司中国分公司优劣势分析——SWOT分析 (24)2.3.1优势分析 (25)2.3.2劣势分析 (25)2.3.3机会分析 (26)2.3.4威胁分析 (27)第3章实证研究与成因分析 (28)3.1研究设计与分析 (28)3.1.1样本选取与数据来源 (28)3.1.2变量设计 (28)3.1.3相关性分析 (30)3.1.4描述性统计 (31)3.1.5分步回归结果 (31)3.1.6基于综合偿付能力溢额变动率的稳健性检验 (32)3.2R再保险公司中国分公司偿付能力问题总结 (35)3.2.1实际资本有待提高 (35)3.2.2信用风险最低资本有待提高 (36)3.2.3偿付能力风险管理与评估能力有待提高 (36)3.3R再保险公司中国分公司偿付能力问题成因分析 (38)3.3.1总公司投入不足 (38)3.3.2高级管理层战略偏颇 (39)3.3.3外来公司水土不服 (40)第4章R再保险公司中国分公司优化偿付能力的对策 (41)4.1实际资本优化方案设计 (41)4.1.1向总公司申请增资 (41)4.1.2再保险业务结构重构 (42)4.2信用风险最低资本优化方案设计 (43)4.2.1信用风险客户管理 (43)4.3 控制风险最低资本优化方案设计 (44)4.3.1部署风险管理信息系统 (45)4.3.2提高声誉风险管理 (45)第5章R再保险公司中国分公司偿付能力优化方案实施 (48)5.1 R偿付能力优化方案实施方案 (48)5.1.1建立约束分配机制 (48)5.1.2建立资产负债管理的组织架构 (48)5.1.3建立动态调整修正机制 (50)5.2R再保险公司中国分公司方案实施和保障 (50)5.2.1项目组织动员 (50)5.2.2制定流程分工 (52)5.2.3人力资源保障 (52)5.2.4技术保障 (52)5.2.5政策制度保障 (53)第6章结论和展望 (54)6.1基本结论 (54)6.2研究不足 (55)6.3后续展望 (56)参考文献 (57)附录 (61)第1章绪论1.1研究背景及意义1.1.1研究背景再保险是保险公司分散风险、转移自身承保能力以外的风险的重要手段之一。

我国财险公司再保险安排的影响因素分析r——基于面板数据模型的实证研究闫凯悦;李洪【摘要】再保险是保险公司实现稳健经营和监管机构控制行业风险的必要方式.随着我国保险市场发展环境的变化和保险主体经营理念的成熟,财险公司的再保险需求也受到了实际业务的有效驱动.本文以2010-2015年我国的财险公司为研究对象,采用个体固定效应模型对财险公司再保险安排的影响因素进行实证研究.实证结果表明,保单偿付能力和承保能力对再保险安排具有显著正向影响,业务集中度和公司规模对再保险安排具有显著负向影响.本文在对研究结果分析的基础上,为我国财险公司和再保险市场的发展提出了相应的政策建议.【期刊名称】《保险职业学院学报》【年(卷),期】2018(032)002【总页数】5页(P15-19)【关键词】财险公司;保单偿付能力;承保能力;再保险安排【作者】闫凯悦;李洪【作者单位】西南财经大学保险学院,四川成都 611130;西南财经大学保险学院,四川成都 611130【正文语种】中文【中图分类】F840.69一、引言随着生活水平的提高和社会环境的变化,人们的风险管理意识不断增强,这也直接推动着我国保险市场的快速发展。

2010-2015年间,我国的财险公司由53家迅速增至73家,财险公司原保险保费收入实现翻番,财险经营规模日益庞大①。

与此同时,我国财险公司面临的风险因素更加复杂,风险集中度较高,风险控制难度加大。

因此,在直接保险业务扩张与经营风险提高的现实背景下,科学合理的再保险安排对财险公司尤为重要。

从目前来看,我国财险公司在再保险安排方面仍然面临诸多问题。

2010-2015年,我国财险公司的分保比例平均约为24%,再保实际需求明显不足②。

一方面,这可能是由于部分财险公司的冒险经营策略;另一方面,也体现出我国再保险市场存在着再保险供给水平有限、专业水平不足等缺陷,为财险公司的再保险安排带来了阻碍。

因此,从现实要求来看,进一步研究我国财险公司的再保险需求十分必要,这对于财险公司如何正确制定和实施再保险安排具有重要的指导意义。

偿二代体系下我国财产保险公司偿付能力的研究保险公司作为三大金融机构之一,具有管理风险、稳定经济的功能,在国民经济中发挥着举足轻重的作用,相应地,其自身抵御风险的能力也显得尤为重要。

偿付能力是指防止保险公司遭遇不利冲击造成经营中断或失去偿债的能力,也是保险业监管的重点,世界主要国家和国际组织的保险监管机构都在积极寻求偿付能力监管的新模式。

无论是国际发达市场代表的美国、欧洲,还是我们亚洲的近邻日本、韩国和新加坡,都在尝试不断优化偿付能力的管理体系。

我国自2012年开始,在中国保监会的组织下,开始研究第二代偿付能力监管体系,历时三年,于2015年2月正式发布了中国第二代偿付能力体系的17项具体规则,并要求各公司自文件发布之日起,正式对“偿一代”和“偿二代”规则并行实施。

2016年1月,CIRC发布10号文件,宣布自2016年起正式实施中国风险导向的偿付二代能力体系。

偿二代体系的正式实施,标志着我国保险监管和保险行业的风险管理要求进入了新的时代。

研究新体系下保险公司偿付能力具有重要的现实意义,可以据此提高我国财产保险公司抵御风险能力,而财产保险作为保险业的重要部分,其增长速度较快,财险保费收入占总保费收入的比例总体呈不断上升趋势,因此对财险公司偿付能力分析的重要性不言而喻。

本文对偿二代体系下我国财产保险公司的偿付能力进行了较为深入的分析。

首先对偿付能力的相关研究与理论进行梳理并对偿二代下我国财产保险公司偿付能力及监管作出概述,介绍了偿付能力的概念、影响因素以及衡量指标等。

然后,根据偿二代监管体系,对偿付能力充足率的计算进行简化处理,测算出我国43家主要财产保险公司的偿付能力,并将其与偿一代下进行对比,发现偿付能力充足率相比偿一代总体上是下降的。

之后,本文建立面板数据模型,分析偿二代体系下偿付能力的影响因素,结果表明,净资产率NAR对财产保险公司的偿付能力正向影响最大,而衡量承保业务水平的赔付率与偿付能力呈现最为显著的负向关系。

![三、再保险业务的安排方式[共2页]](https://uimg.taocdn.com/b7a9c8426bec0975f565e2c6.webp)

第十章 保险公司经营管理(二) 2452.事故超赔再保险事故超赔再保险按一次巨灾事故发生的赔款总和来确定再保险双方的自负责任额与分保额,又称异常损失再保险。

由于事故超赔再保险是按照一次巨灾事故发生的赔款总和在再保险双方之间分配赔款的,因此其关键就在于一次事故的界定,这涉及赔款的具体分配问题。

3.赔付率超赔再保险它按赔款与保费的比例来计算,又称停止损失再保险或损失中止再保险。

在赔付率超过一定标准时,超过部分分给再保险人承担。

再保险人为了防止自己的责任太大,会对承接的比例进行限额限制。

同时,为了避免原保险人因为有了再保险而不注重业务质量导致赔付率上升,会有共同再保险的规定,即在计算出再保险人应承担的赔款之后,原保险人也要承担一部分赔款。

再保险人承担的比例一般规定为营业费用率的两倍。

三、再保险业务的安排方式 再保险分出业务的安排,总的说来有三种具体形式,即临时再保险、合约再保险和预约再保险。

1.临时再保险临时再保险又称临时分保,是指原保险人与再保险人之间并没有再保险合同关系,只是当原保险人有再保险需要时才同再保险人洽谈的再保险。

当原保险人需要分保时,将分出业务的详情和分保条件逐笔告知,接受人是否接受及接受多少均可自由选择。

原保险人视危险情况和自留能力以决定是否办理临时分保,但即使需要分保,也可以不办理。

所以,有时也称之为“随意再保险”或“随时再保险”等。

临时再保险的协议,可以通过电话、电报、电传或信件通知对方来达成。

临时分保的业务一般是超过合同限额的业务;或是合同规定的除外业务;或是新开试办的业务,因量少或不稳定,尚无条件组织合同分保。

临时再保险的优点是:双方均有自主选择权,以单个保单或一个危险单位为基础,分出公司和接受公司均无义务分出或分入,可自由选择,且业务条件清楚,付费较快,有利于资金运用。

其缺点是:手续繁琐,开支较大;分出公司须向接受人进行业务交底,不利于竞争;在签订分保合同以前,分出公司处于无保障地位,有可能丧失良机,影响业务的争取。

偿一代与偿二代“偿一代”与“偿二代”是我国两种重要的保险监管制度,两者在框架体系、监管内容和监管要求等多方面都存在较大差异,均体现了保险业特定历史时期的监管要求。

“偿二代”是我国保险监管制度改革的一项重大创新,从试运营到正式实施以来运行状态良好,能够有效反映我国保险市场的风险变化。

然而,近年来保险市场频繁发生多起重大风险事件,考验着“偿二代”的监管功能和效率,也暴露出“偿二代”存在的部分问题和不足。

保险公司应加强风险管理制度建设,将资本使用效率纳入过程管控体系。

监管机构应加强现场检查和稽核,加强对市场风险和信用风险的监测,加快推进保险业系统性风险监管制度建设,启动“偿二代”二期工程,进一步完善“偿二代”监管体系。

一、“偿一代”框架体系和主要内容(一)“偿一代”的形成和发展“偿一代”始建于2003年左右,主要借鉴了欧盟偿付能力Ⅰ和美国基于风险的偿付能力资本要求(RBC),并在应用中不断更新和发展,直到2008年左右,才真正建立一套较为完整的偿付能力监管制度体系,主要内容包括保险公司内部风险管理制度、偿付能力评估标准和报告制度、财务分析和检查制度、监管干预制度、破产救济制度五个部分。

(二)“偿一代”的主要特点“偿一代”是一种规模导向的偿付能力监管制度体系。

“偿一代”主要依赖定量监测指标,侧重于资产负债评估。

“偿一代”最低资本额度、偿付能力充足率以及其他各项监管指标值的波动范围都有明确的定量取值标准,是一套定量标准体系。

2008年《保险公司偿付能力管理规定》增加了集中度风险、市场风险、流动性风险、信用风险等规定。

(三)“偿一代”的不足之处一是以规模为导向。

二是不能实现提升保险公司风险管理能力的监管目标,难以加强风险摄入环节的风险防范。

三是主要采用定量监管工具,缺乏定性监管以及综合评价等监管手段。

四是随着现代保险业的发展,保险市场衍生出多种形态的新兴风险(如信用违约掉期等),其风险形态和影响等与传统风险差异较大,监管方式也不同,“偿一代”对这类风险的管控较为有限。

田伟平安人寿保险股份有限公司上海分公司杨步青上海财经大学金融学院偿二代二期实施后寿险公司的最优资产配置一、政策背景2016年,新的偿付能力监管制度(以下简称“偿二代”)在我国保险业实施。

偿二代由定量资本要求、定性监管要求以及市场约束机制三支柱构成,三支柱下的所有规则都围绕风险设计。

定量资本要求作为第一支柱,强调资本与风险对等的原则,对于高风险的资产或负债,保险公司必须投入更多的资本来支持。

定量资本要求对保险公司的资本设定下限,由此使得保险成为重资本的行业。

2021年12月30日,偿二代二期规则发布,其增加资本规划相关规定,要求保险公司强化资本刚性约束,提升资本规划能力。

可以预见,偿二代二期规则实施后,资本的考量将进入产品设计和资产配置等各个经营环节,资本的使用效率和安全性决定了保险公司的发展速度和规模。

从20世纪80年代开始,我国人寿保险行业经过了近40年的发展,资产规模已达万亿元级。

截至2022年1月,寿险公司总资产为21.796万亿元,成为资本市场上举足轻重的力量。

偿二代二期规则落地后,寿险公司会有怎样的资产配置,与一期相比会发生哪些变化?这些既是保险行业必须考虑的问题,也是资本市场各方参与者关注的重点。

本文基于资本优化的目的,采用资本回报率模型,得到二期和一期规则下寿险公司的最优资产配置方案,从而对这些问题给出部分答案。

二、偿二代一期和二期的比较——利率风险资本的测算偿二代对资产组合的最低资本要求由市场风险资本和信用风险资本构成。

市场风险由利率风险、权益价格风险、房地产价格风险、境外资产价格风险和汇率风险构成;信用风险由利差风险和交易对手违约风险构成。

最低资本的计量采用综合因子法,即每分项最低资本等于资产认可价值乘以对应的风险因子(利率风险资本除外),并经相关系数矩阵调整后分别得到市场风险资本和信用风险资本。

市场风险资本和信用风险资本经相关系数调整后再得到总的最低资本要求。

偿二代二期根据市场变化调整了某些风险资本的风险因子和风险之间的相关系数。

偿二代二期规则,风险合规部人员资质偿二代二期,即中国第二代保险业偿付能力监管制度的二期修订制度。

自2017年9月原保监会发布《偿二代二期工程建设方案》至今,偿二代二期修订工作启动已近4年。

该项工程将进一步提高偿付能力监管制度的科学性、有效性和全面性,更加有效地防范和化解行业风险,同时推动保险业回归本源。

偿二代二期是对制度的升级和优化,更客观地反映保险公司的风险。

二期的实施,对保险公司的经营结果、公司战略、资产配置等都会产生非常大的影响。

“其中,最直观的反映在偿付能力充足率上,实施二期工程后,各家保险公司的偿付能力有升有降,目前不达标的保险公司问题肯定更严重些。

”对外经济贸易大学保险学院教授王XX表示。

按照监管要求,核心偿付能力50%、综合偿付能力100%,以及风险综合评级B类,是保险公司偿付能力达标的三个底线要求。

根据银保监会发布的一季度偿付能力数据,目前6家公司未达标。

王XX认为,偿二代二期监管规则所做的一些调整会使一些保险公司偿付能力充足率出现显著下滑,甚至出现偿付能力不足的情况,这就要求公司通过增资、发债或者调整业务结构以满足监管要求。

《中国银行保险报》梳理发现,偿二代二期修订工作启动后,险企增资动作频频。

2021年以来,德华XX人寿、XX财险、XX人寿等近10家公司发布增资公告。

此外,XX人寿、XX人寿、长X人寿发布公开引战增资计划,其拟引战增资额度分别为18.18亿元、71.63亿元、10亿元-50亿元。

此外,2021年以来,国任财险、中华财险等多家公司发行了债券,募资总额在200亿元以上。

据了解,这几家公司的偿付能力还算较为充足,未来或将有更多险企补充资本。

大多公司是根据偿二代要求推进自己的增资计划,二期实施后,可能会有新的基于二期的增资计划和发债计划。

一位保险公司总精算师对《中国银行保险报》表示,此前偿二代二期规则已经进行了多轮测试,有些公司的偿付能力提升,有些公司下降,但是这毕竟是测试,最终还要以银保监会发布的相关监管规则为准。

保监会副主席陈文辉阐述偿二代框架和实施路径金融来源:新浪财经 2015-03-03 阅读:10024 评论:02012年3月,保监会启动了第二代偿付能力监管制度体系(即“中国风险导向偿付能力体系”,简称“偿二代”)建设工作。

建设偿二代是保监会经过认真研究和慎重考虑后作出的一项重大战略决策,对深化保险业市场化改革、增强保险业风险防范能力和提高我国保险监管的国际影响力都具有重要意义。

2015年2月13日,保监会正式印发偿二代17项监管规则以及过渡期内试运行的方案,保险业自2015年起进入偿二代实施过渡期。

这标志着我国保险业偿付能力监管掀开了新的历史篇章。

建设路径从国际上看,美国风险资本制度(简称“美国RBC”)和欧盟偿付能力Ⅱ(简称“欧Ⅱ”)是全球偿付能力监管制度体系的两种代表性模式,其他国家大都模仿美国或欧盟的监管模式。

美欧制度虽然比较先进,但都是基于发达保险市场的资本监管标准,采用的监管理念、方法、模型和参数,更多地体现了成熟保险市场特征,难以适用于新兴市场。

比如,欧II采用的原则导向以及内部模型法,在人才储备和技术力量相对薄弱的新兴市场,难以有效实施。

美国RBC主要依赖定量监管,对定性监管重视不够,与新兴市场发展速度快、风险变化快的实际不相适应。

欧II和美国RBC的模型和参数是基于成熟保险市场、金融市场的数据测算得到结果,新兴市场很难直接借鉴。

此外,欧II和美国RBC都存在一些问题,自身也在不断完善过程中。

比如,欧II大范围采用内部模型,数据可靠性难以保证,监管难度大,而且欧盟各成员国对欧II的一些关键技术问题尚未形成统一意见,导致其实施时间多次推迟。

美国RBC的监管框架不够全面,没有充分考虑保险集团的偿付能力监管以及巨灾风险等重要风险种类,对各类风险的相关性处理也较为简单。

在深入研究欧美模式基础上,保监会确立了“既不简单模仿美国,也不照搬欧盟,而是要建设一套符合我国保险业实际的制度体系”的建设思路,确定了未来中国偿二代与美国RBC、欧Ⅱ三足鼎立的战略目标。

中国保监会关于在偿二代过渡期内开展保险公司偿付能力风险管理能力试评估有关事项的通知文章属性•【制定机关】中国保险监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2015.07.15•【文号】保监财会〔2015〕125号•【施行日期】2015.07.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】失效•【主题分类】保险正文中国保监会关于在偿二代过渡期内开展保险公司偿付能力风险管理能力试评估有关事项的通知保监财会〔2015〕125号各保险公司,各保监局:2015年2月13日,保监会发布了中国风险导向的偿付能力体系(简称偿二代)的17项监管规则,保险业进入偿二代过渡期。

为保证行业顺利切换到偿二代,引导保险公司完善偿付能力风险管理体系,根据《保险公司偿付能力监管规则第11号:偿付能力风险管理要求与评估》(简称11号规则)和《中国保监会关于中国风险导向偿付能力体系实施过渡期有关事项的通知》(保监财会〔2015〕15号),保监会决定开展偿二代过渡期内保险公司偿付能力风险管理能力试评估工作。

现将有关事项通知如下:一、评估目的偿二代过渡期内,保险公司偿付能力风险管理试评估工作的主要目的如下:一是督促保险公司落实11号规则有关要求,完善风险管理体系,提高风险管理能力;二是评价保险公司的风险管理能力,分析行业风险管理状况;三是探索建立有效的监管评估模式和机制,为偿二代正式实施做好准备。

过渡期内,保险公司不计算控制风险最低资本,试评估结果不作为保险公司计算控制风险最低资本的依据。

偿二代正式实施后的偿付能力风险管理评估方案另行发布。

二、评估范围评估对象为财产保险公司、人身保险公司和再保险公司。

评估内容为保险公司的偿付能力风险管理能力,具体包括:偿付能力风险管理的基础与环境、偿付能力风险管理的目标与工具、保险风险管理能力、市场风险管理能力、信用风险管理能力、操作风险管理能力、战略风险管理能力、声誉风险管理能力、流动性风险管理能力。

三、评估方式本次试评估采取“保险公司自评估”和“监管机构抽样评估”相结合的方式,即各公司对偿付能力风险管理进行自评估,在此基础上,保监会选取部分公司进行复核评估。

“偿二代”背景下保险公司的资产配置研究2012年,中国保监会开始对“中国风险导向偿付能力体系”(以下简称“偿二代”)进行建设,然后于2015年2月,发布了正式通知。

该通知要求保险公司在2016年1季度开始给保监会提交偿二代报告,这也标志了我国以风险为导向的保险监管正式执行。

“偿二代”利用三支柱模型施行监管,并根据风险因子等指标来量化风险,再根据风险评估的结果选择资金运用方式。

“偿二代”的实施,使得保监会对保险公司的投资监管进一步放松,保险公司的投资方式多样性和投资模式自由度都有了较大的提升。

它的推行,对整个保险市场的意义重大,不管是继续坚持“放开前端,管住后端”的监管理念,还是确立了以“三支柱”监管为核心的整体框架,都促使保险公司更加全面的去衡量所面临的风险。

“偿二代”将有效推进我国保险公司对资产的合理配置,从而更有效的面对市场化改革。

目前,“偿二代”制度已正式实施逾两年,从各大保险公司披露的2017年四季度的偿付能力报告可以得知,行业监管继续从严,很多违法违规的市场乱象已经得到整治。

对于偿付能力不足的保险公司,保监会也根据“偿二代”监管规则的具体内容,对其进行了相应处理,同时,这类保险公司也针对自身问题,积极寻求对策,以缓解偿付能力不足的相关风险。

整体来说,“偿二代”对于推进保险业转型升级、促进保险市场可持续发展做出了重大贡献,有利于我国保险业的和谐发展。

本文就是在“偿二代”规则已成功推行的背景下,首先介绍“偿二代”的基本信息,包括产生背景和制度框架;其次,利用现有数据,对保险公司偿付能力现状及存在的问题进行一个简单的探讨,提出在“偿二代”背景下,保险公司应怎样进行资金投资;最后,根据“偿二代”的规则,建立Markowitz模型,得出不同风险态度对应的帕累托最优解,并提出对保险公司优化资产配置的建议。

方国斌上海国家会计学院保险公司偿二代二期规则的十大变化2021年12月30日,中国银保监会正式发布了《保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ)》(以下简称“规则Ⅱ”),规则Ⅱ将于2022年一季度起正式施行,部分保险公司可以申请过渡期。

在偿二代“三支柱”监管框架下,规则Ⅱ由17项增加到20项,增加了3项新的监管规则,即《保险公司偿付能力监管规则第7号:市场风险和信用风险的穿透计量》《保险公司偿付能力监管规则第14号:资本规划》《保险公司偿付能力监管规则第20号:劳合社(中国)》。

整体来说,规则Ⅱ具有两个鲜明特点:一是坚持风险导向。

规则Ⅱ提升了偿付能力监管制度体系的风险针对性和敏感性,进一步扩大了风险覆盖面,提高了风险计量的科学性和风险管理的有效性,更加及时、准确地反映保险机构风险情况。

二是坚持问题导向。

规则Ⅱ针对保险业改革发展中存在的资本不实和质量不高、投资多层嵌套和底层资产不清、风险管理主体责任不实和管理能力不强、保险业保障功能作用发挥不充分等问题,有针对性地完善了偿付能力监管制度体系,有助于推动保险业实现高质量发展。

那么,规则Ⅱ到底有哪些新的变化?在研读和对照新旧规则的基础上,本文认为规则Ⅱ具有以下十大变化:(一)资产穿透监管资产穿透监管,,准确识别和计量保险公司投资风险规则Ⅱ要求保险公司在计量投资资产的市场风险和信用风险最低资本时,应当按照“全面穿透、穿透到底”的原则,识别保险资金的最终投向,基于实际投资的底层资产计量最低资本,准确反映其风险实质。

比如,保险公司投资的信托计划,若其底层资产为不动产,则应当按照穿透后的不动产计提最低资本。

同时,对于因嵌套关系复杂而无法穿透的资产,规则Ⅱ设定了惩罚因子,大幅提高其资本要求,引导保险公司减少投资嵌套,提高信息透明度。

(二)严格规定实际资本认定标准严格规定实际资本认定标准,,进一步优化保险公司资本质量一是强化核心资本的损失吸收能力。

原规则下,长期寿险保单的未来盈余全部计入核心资本。

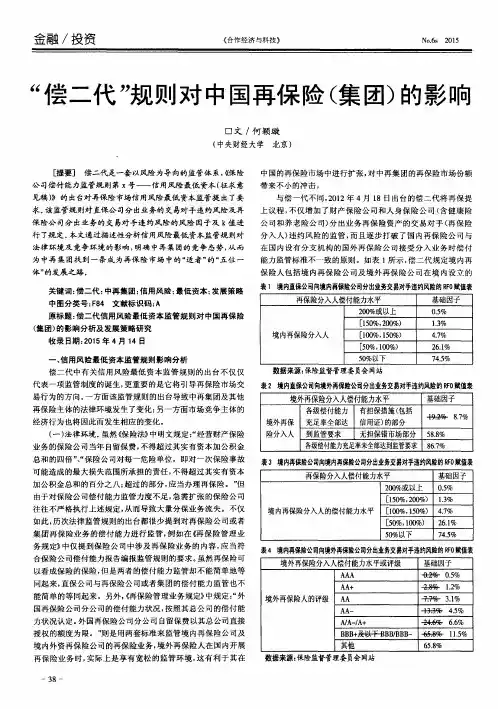

“偿二代”规则对中国再保险(集团)的影响[提要] 偿二代是一套以风险为导向的监管体系,《保险公司偿付能力监管规则第x号――信用风险最低资本(征求意见稿)》的出台对再保险市场信用风险最低资本监管提出了要求。

该监管规则对直保公司分出业务的交易对手违约风险及再保险公司分出业务的交易对手违约风险的风险因子及k值进行了规定。

本文通过描述性分析信用风险最低资本监管规则对法律环境及竞争环境的影响,明确中再集团的竞争态势,从而为中再集团找到一条成为再保险市场中的“适者”的“五位一体”的发展之路。

关键词:偿二代;中再集团;信用风险;最低资本;发展策略中图分类号:F84 文献标识码:A原标题:偿二代信用风险最低资本监管规则对中国再保险(集团)的影响分析及发展策略研究收录日期:2015年4月14日一、信用风险最低资本监管规则影响分析偿二代中有关信用风险最低资本监管规则的出台不仅仅代表一项监管制度的诞生,更重要的是它将引导再保险市场交易行为的方向。

一方面该监管规则的出台导致中再集团及其他再保险主体的法律环境发生了变化;另一方面市场竞争主体的经济行为也将因此而发生相应的变化。

(一)法律环境。

虽然《保险法》中明文规定:“经营财产保险业务的保险公司当年自留保费,不得超过其实有资本加公积金总和的四倍”、“保险公司对每一危险单位,即对一次保险事故可能造成的最大损失范围所承担的责任,不得超过其实有资本加公积金总和的百分之八;超过的部分,应当办理再保险。

”但由于对保险公司偿付能力监管力度不足,急需扩张的保险公司往往不严格执行上述规定,从而导致大量分保业务流失。

不仅如此,历次法律监管规则的出台都很少提到对再保险公司或者集团再保险业务的偿付能力进行监管,例如在《再保险管理业务规定》中仅提到保险公司中涉及再保险业务的内容,应当符合保险公司偿付能力报告编报监管规则的要求。

虽然再保险可以看成保险的保险,但是两者的偿付能力监管却不能简单地等同起来,直保公司与再保险公司或者集团的偿付能力监管也不能简单的等同起来。