《性别与气质》

- 格式:ppt

- 大小:671.50 KB

- 文档页数:19

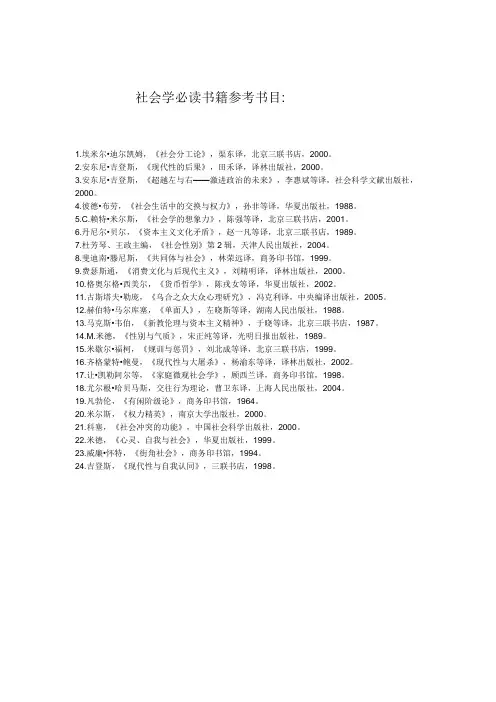

社会学必读书籍参考书目:1.埃米尔•迪尔凯姆,《社会分工论》,渠东译,北京三联书店,2000。

2.安东尼•吉登斯,《现代性的后果》,田禾译,译林出版社,2000。

3.安东尼•吉登斯,《超越左与右——激进政治的未来》,李惠斌等译,社会科学文献出版社,2000。

4.彼德•布劳,《社会生活中的交换与权力》,孙非等译,华夏出版社,1988。

5.C.赖特•米尔斯,《社会学的想象力》,陈强等译,北京三联书店,2001。

6.丹尼尔•贝尔,《资本主义文化矛盾》,赵一凡等译,北京三联书店,1989。

7.杜芳琴、王政主编,《社会性别》第2辑,天津人民出版社,2004。

8.斐迪南•滕尼斯,《共同体与社会》,林荣远译,商务印书馆,1999。

9.费瑟斯通,《消费文化与后现代主义》,刘精明译,译林出版社,2000。

10.格奥尔格•西美尔,《货币哲学》,陈戎女等译,华夏出版社,2002。

11.古斯塔夫•勒庞,《乌合之众大众心理研究》,冯克利译,中央编译出版社,2005。

12.赫伯特•马尔库塞,《单面人》,左晓斯等译,湖南人民出版社,1988。

13.马克斯•韦伯,《新教伦理与资本主义精神》,于晓等译,北京三联书店,1987。

14.M.米德,《性别与气质》,宋正纯等译,光明日报出版社,1989。

15.米歇尔•福柯,《规训与惩罚》,刘北成等译,北京三联书店,1999。

16.齐格蒙特•鲍曼,《现代性与大屠杀》,杨渝东等译,译林出版社,2002。

17.让•凯勒阿尔等,《家庭微观社会学》,顾西兰译,商务印书馆,1998。

18.尤尔根•哈贝马斯,交往行为理论,曹卫东译,上海人民出版社,2004。

19.凡勃伦,《有闲阶级论》,商务印书馆,1964。

20.米尔斯,《权力精英》,南京大学出版社,2000。

21.科塞,《社会冲突的功能》,中国社会科学出版社,2000。

22.米德,《心灵、自我与社会》,华夏出版社,1999。

23.威廉•怀特,《街角社会》,商务印书馆,1994。

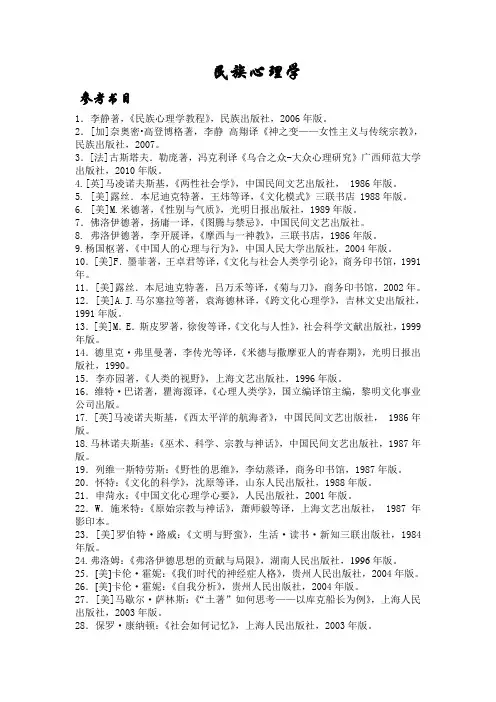

民族心理学参考书目1.李静著,《民族心理学教程》,民族出版社,2006年版。

2.[加]奈奥密 高登博格著,李静高翔译《神之变——女性主义与传统宗教》,民族出版社,2007。

3.[法]古斯塔夫.勒庞著,冯克利译《乌合之众-大众心理研究》广西师范大学出版社,2010年版。

4.[英]马凌诺夫斯基,《两性社会学》,中国民间文艺出版社, 1986年版。

5. [美]露丝.本尼迪克特著,王炜等译,《文化模式》三联书店 1988年版。

6. [美]M.米德著,《性别与气质》,光明日报出版社,1989年版。

7.佛洛伊德著,扬庸一译,《图腾与禁忌》,中国民间文艺出版社。

8. 弗洛伊德著,李开展译,《摩西与一神教》,三联书店,1986年版。

9.杨国枢著,《中国人的心理与行为》,中国人民大学出版社,2004年版。

10.[美]F.墨菲著,王卓君等译,《文化与社会人类学引论》,商务印书馆,1991年。

11.[美]露丝.本尼迪克特著,吕万禾等译,《菊与刀》,商务印书馆,2002年。

12.[美]A.J.马尔塞拉等著,袁海德林译,《跨文化心理学》,吉林文史出版社,1991年版。

13.[美]M.E.斯皮罗著,徐俊等译,《文化与人性》,社会科学文献出版社,1999年版。

14.德里克·弗里曼著,李传光等译,《米德与撒摩亚人的青春期》,光明日报出版社,1990。

15.李亦园著,《人类的视野》,上海文艺出版社,1996年版。

16.维特·巴诺著,瞿海源译,《心理人类学》,国立编译馆主编,黎明文化事业公司出版。

17. [英]马凌诺夫斯基,《西太平洋的航海者》,中国民间文艺出版社, 1986年版。

18.马林诺夫斯基:《巫术、科学、宗教与神话》,中国民间文艺出版社,1987年版。

19.列维一斯特劳斯:《野性的思维》,李幼蒸译,商务印书馆,1987年版。

20.怀特:《文化的科学》,沈原等译,山东人民出版社,1988年版。

21.申菏永:《中国文化心理学心要》,人民出版社,2001年版。

气质和性别差异与学习(一)气质的个别差异与学习心理学中沿袭古老的气质分类,把人分为胆汁质、多血质、粘液汁和抑郁质四种气质类型。

一般的看法是:气质类型不分好坏,它只是给人的全部心理活动染上一层独特的色彩。

气质不决定一个人活动的社会价值和成就高低,因为在同一领域作出杰出成就的人,有各种气质类型的代表。

苏联心理学家经过分析认为,普希金属胆汁质,赫尔岑属多血质,克雷洛夫属粘液质,果戈里属抑郁质。

他们都成了大文豪。

尽管气质不能决定个人的成就,但不同气质的学生在工作、学习和行为表现方面存在着差异。

如多血质型学生在学习中显得不知疲倦,对学习新的、难度大的教材感兴趣,思维敏捷,能迅速回答问题。

但下课后不能积极复习,作业马虎。

抑郁质型学生学习易疲劳,每日中午必须休息,对学习难度大的新教材颇感困难,反映缓慢。

然而课后能花时间复习,作业认真,能深入思考。

因此两种气质类型的学生都能取得优异成绩。

气质类型与人的生理素质关系尤为密切,不易改变。

教师必须仔细观察儿童的气质特点,尊重他们的气质特点,才能使教育与教学工作收到预期的效果(二)性别差异与学习男女性别差异对学习产生一定的影响。

国内外的研究有许多相似结果。

如西方学者研究的结果是:1.在言语能力上,女孩超过男孩,有人作过2XXX 年的数学成绩高于同龄女生2XXX 年的研究结果,发现男生的空间视觉能力高于同龄女生0.4 个标准差。

4.在行为方面,男孩的侵犯性行为超过女孩,这种倾向从很小的年龄便出现了。

我国天津市教科院最近根据国际教育成绩评价协会提供的试题,对30 所中学的91158 人次在校中学生进行了物理、化学、生物、地理四学科的测试,结果发现:天津市中学男女生学习成绩有明显差异。

男生四科成绩均高于女生9至13分。

至于男女生学习成绩差异的原因,心理学家有不同看法。

有人强调社会期望后天经验的影响,有人强调先天生理因素影响,目前不能作出明确的结论。

应当注意,上面讲的是平均成绩,从个体看,女生学习优秀的也大有人在,而且,通过比较研究发现,性别差异对学习成绩的影响远不如父母教育水平对学生成绩的影响。

玛格丽特·米德的《三个原始部落的性别与气质》及文化决定论分析文化的支持与抑制会塑造一种理想型的文化模式,凡是背离这种理想型文化模式的各种文化元素都会遭到阻碍、否定等各种抑制,而背离与理想型两者又是一种挑战与应战的关系。

这种文化的支持与抑制、挑战与应战的理论同样适用于性别。

性别的支持与抑制造就男女二元,性别的挑战与应战构建性别中间地带。

总之,只有抱有一颗包容的心,方能追寻文化多元、性别平等。

文化决定社会结构,并与社会结构共同“监制”了社群的人格和气质,并按性别群体、年龄群体、社会等级群体、职业群体等进行了细分,同时作者采用色彩比喻,融合了心理同一性问题。

著名的文化相对主义学者玛格丽特·米德在她的人类学著作<三个原始部落的性别与气质>中为我们描述了具有不同的两性气质并且与现代文明民族迥然不同的三个原始部落:阿拉佩什人的性格都像西方文化对女性期待的那样是温柔母性的,在性生活上都是被动的;蒙杜古马人的丈夫和妻子都性情暴烈,在性生活上都是主动的--像西方文化对男性期待的那样;德昌布利人的两性关系则与现代文明民族传统上所认为的恰恰相反--女子是理性的管理者,男子在感情上依赖女子并较少承担责任。

《三个原始部落的性别与气质》全书四编十八章,分别书写阿拉佩什人(八章)、蒙杜古马人(五章)、德昌布利人(三章)、结论(二章)。

这三个部落位于巴布亚新几内亚,相距不超过一百英里。

作者在序言中说:“第一个部落中的男人和女人们的行为就像我们期望中的女人们的行为;第二个部落中的男人和女人们的行为则像我们期望中的男人们的行为;第三个部落中的男人们的行为像我们传统中的妇女那样——敏捷、卷发、去商店买东西,而女人们则精力旺盛、善于经营、对自己的配偶不盲目崇拜。

”阿拉佩什人住在山地,男人温良,随遇而安,善于与他人合作,多余的粮食公有。

塔姆巴兰庆典迟缓了小女孩的想象力的同时,它却刺激和加速了小男孩的想象力。

2018年9月初,在全国中小学生新学年开始之际,教育部与中央电视台合作打造的大型综艺节目《开学第一课》再度播出。

该节目旨在通过文艺表演、游戏互动和故事分享等形式,为孩子们树立人生榜样,以激发孩子们的学习热情。

孰料该期节目播出后,社交媒体上却爆发了意料之外的舆情:首先是因为节目贴片广告太多、播出时间太迟,引发了家长们的普遍不满;在此基础上,一些家长更对节目邀请的演员和嘉宾表达出了明确的抵触和反感情绪——尤其是节目开场出现的几位年轻男性艺人,由于“唇红齿白”、“涂脂抹粉”、“描眉画眼”,而被一些家长斥为“不男不女”、“缺乏阳刚之气”,甚至干脆对其冠以“娘炮”之名,大加挞伐。

一时间,以“少年娘,则国娘”为主调的言论遍布互联网空间,若干主流媒体平台也参与其中,接连推出了《“娘炮”之风当休矣》a 《什么是今天该有的“男性气质”》b 《中国少年,阳刚之气不可消》c 等评论文章。

一次由播出时序“意外”引发的媒介事件,最终演变成了一场针对男性气质的公共讨论,这不能不说是一个颇值得观照阐释的文化现象。

d 本文认为,“娘炮”一词在中国当代媒介文化场域中的流行,以及其中所包含的针对“偏向女子气的男性”的蔑视和指责意味,已经构成了一种社会性的“娘炮羞辱”风潮,其在本质上与“荡妇羞辱”(Slut Shamming )一样,都是相对传统的性别气质话语在受到挑战、冲击之际,所呈现出的集体性的焦虑反应——我们权且以“男性焦虑”称之;而从各路媒体评论也可以*本文系国家社科基金一般项目“移动互联网语境下综艺娱乐节目文化价值建构研究”(17BC053)的阶段性成果。

作者简介 盖琪,广州大学人文学院当代文化研究中心副教授(广东 广州,510006)。

a 辛识平:《“娘炮”之风当休矣》,新华网2018年9月6日,/politics/2018-09/06/c_1123391309.htm 。

b 桂从路:《什么是今天该有的“男性气质”》,原载《人民日报》评论部公众号2018年9月7日,引自/gnzx/201809/t20180907_11720683.htm 。

女性主义的发展研究综述著者:曹咏彤摘要:女性主义又称女权运动、女权主义,是指主要以女性经验为来源与动机的社会理论与政治运动。

女性主义理论的目的在于了解不平等的本质以及着重在性别政治、权力关系与性意识之上。

本文综合概述了女性主义的历史、沿革、理论和形式。

关键词:女性主义;性别歧视引言:2015年央视羊年春晚中语言类节目中某些涉及女性的词语成为了网友热烈讨论的对象,并引出“春晚歧视女性”的争议话题,引发社会关注。

女性主义的理论千头万绪,归根结底就是一句话:在全人类实现男女平等。

在这样一个跨历史、跨文化的普遍存在的社会结构当中,女性在政治、经济、文化、思想、认知、观念、伦理等各个领域都处于与男性不平等的地位,即使在家庭这样的私人领域中,女性也处于与男性不平等的地位。

历史女权主义运动在西方社会兴起,有其特定的背景,当时欧洲社会女子的地位十分低下。

在十七世纪前,英国的已婚妇女基本谈不上有何权利,除非丈夫自愿地让给她权利;当丈夫在世时,她的财产和她的人身完全供丈夫享乐;在某些国家,如果丈夫死后没有遗嘱,女子的财产要给丈夫的亲戚,而不给她或她的孩子。

以现代的哲学与社会运动的观点来看,女性主义通常以18世纪的启蒙时代思想家为起源。

如玛丽·沃斯通克拉夫特所著《女权辩护》是19世纪之前少数几篇可以称得上是女性主义的著作之一,她认为女性拥有比男性多上很多的权力是理所当然的事情。

但更早以前就存在着其他关于两性平等的著作,例如神秘哲学家安里西·哥內留斯·阿格里帕在1529年所著的《关于女性之高贵卓越的演说》。

女性主义在19世纪渐渐转变为组织性的社会运动,因为当时人们越来越相信女性在一个以男性中心的社会中受到不平等对待。

女性主义运动根源于西方的进步主义,尤其是19世纪的改革运动中。

组织性运动的时间是起于1848年在纽约州色内加瀑布市召开的第一次女权大会。

艾米琳·潘克斯特是妇女参政权运动的奠基者之一,她揭露英国社会制度里的性别歧视,并且成立了妇女社会政治联盟。

当代西方女性主义人类学的发展白志红*在过去的30年中,西方出现了互相联系的一系列运动 性解放运动㊁女性主义运动㊁同性恋解放运动以及人权运动和少数民族人权运动 这些运动改变了人们对现实生活的看法㊂在这些运动所产生的政治和文化影响下,针对社会性别㊁性㊁身体的研究以及新的理论应运而生㊂女性主义人类学(feminism anthropology,也译作女性人类学)就是其中之一㊂西方女性主义理论对 女性主义 (feminism)的定义是反对妇女的不平等地位,从理论上关注作为主体的妇女,关注她们在日常生活中的社会角色和采取的策略㊂而女性主义人类学就是要将女性主义研究理论(feminist theory)与人类学研究有机地结合起来,以弥补传统人类学研究和女性主义研究理论的不足和偏颇㊂作为文化人类学的一个分支,女性主义人类学既有一套专门的理论,也是研究其他学科的视角㊂女性主义人类学认为并非只存在一种真理,不承认有一种权威的㊁处于核心地位的声音,提倡 尊重观点的多元 ,力图通过 对人和社会的关系,特别是对女性和社会关系的理解,以达到对文化的理解 ㊂①研究者在提出问题㊁发展理论概念㊁设计研究方案㊁搜集资料㊁归纳概括并反映社会变*①白志红,云南大学人类学系㊂乐梅:‘关心女性人类学“,载‘社会文化人类学讲演集“(上),周星㊁王铭铭主编,天津人民出版社1996年版,第464 480页㊂873җҗ 民族学与人类学篇迁时把社会性别放在一个引人注目的位置上,关注对一个社区的男女(尤其是妇女)而言,社会性别制度的政治㊁经济㊁社会和文化含义是什么㊂早期的研究主题大多是育儿方式㊁生育权㊁资源控制与不平等㊁侵犯行为㊁女性生殖割礼等㊂近期的研究主要关注文化和社会经济的转变对女性产生的影响,特别是殖民主义和资本主义怎样影响女性的生活,以及两性之间权力关系的形成等㊂女性主义人类学不愿意建立某种单一的认识论途径和方法,反对单一的理论框架和单一的标准,试图拓展人类社会的思考㊂研究对象(而不是研究者本身)的诠释对女性主义人类学的思想有决定性的影响㊂一女性主义人类学的发展历程女性主义人类学研究的发展经历了三个时期㊂1.把妇女补充到民族志研究中(1850 1920)㊂这一时期的女性主义人类学发现,尽管以往的人类学对女性进行了大量研究,但却没有社会性别分析的内容,且大多数研究是男性研究者通过男性信息提供者对女性研究对象进行的研究,以男性的眼光来描绘某一社区的社会文化,而忽略了女性的声音和妇女的生活体验㊂因此,把妇女的声音添加到民族志研究中成为这一时期的主题㊂对 人类 这个基本概念进行重新认识和解释,修正以往用 男性 来代表整个人类的研究,揭露男性中心主义的偏见以及传统人类学研究中有关妇女论述的欧洲中心主义偏见,所有这一切开启了人类学研究的一个新视角㊂这一时期的研究注重对女性的民族志描述和研究,以女性为调查对象,把妇女作为生产劳动者和精神文化的创造者来进行研究㊂主要代表人物有埃尔西㊃克卢斯㊃帕森斯(Elsie Clews Parsons)和艾丽斯㊃弗莱彻(Alice Fletcher)㊂2.把生物性别与社会性别分离(1920 1980)㊂这一时期的人类学家普遍接受了社会性别的文化建构的观点,把生物因素和支配着人们行为和个性的文化因素截然分开,以研究文化对人类社会发展的影响㊂生物性别与社会性别二元对立的结构有利于进行比较研究,社会性别的概念把所有的妇女归为一个类别,假定她们有相同的经验和相同的需求㊂因此,这个时期也被称为 妇女人类学时期 (The Anthropology ofWomen)㊂这个时期的研究以母亲角色㊁亲属制度和婚姻为主题,重视使用跨文化的比较方法,关注不同社会文化中社会性别角色和社会性别关系是怎样被界定和控制的㊂主要人物有M.米德(M.Mead),她在‘萨摩亚人的成年“(1928)和‘性别与气质“(1950)中批判了生物决定论,揭示了文化在塑造性别角色与性别气质中的重要作用,挑战了传统的女性气质和男性气质的神话㊂1974年米歇尔㊃罗萨尔多(Michelle Ro-saldo)和路易斯㊃兰费尔(Louise Lamphere)主编了女性主义人类学的第一本重要论著‘妇女㊁文化与社会“(Woman ,Culture ,and Society ,1974),认为妇女参与了那些超出传统性别角色规范的活动,因此要从整个社会系统中研究妇女㊂简㊃科丽尔(Jane Collier)和西尔维亚㊃亚娜基萨科(Sylvia Yanagisako)进一步发展了罗萨尔多(Rosaldo)的研究,认为社会性别是通过等级制建构的㊂盖尔㊃卢宾(Gayle Rubin,1975)则提出了性与社会性别制度(sex gender system)这一概念,再次把生物的性与人的行为区分开来㊂这一时期的妇女研究也向女性主义人类学研究靠近㊂谢里㊃奥特纳(Sherry Ortner)是另一代表人物,她认为(1996)社会性别的构建是因为妇女是自然的创造者,如生儿育女,男人是文化的创造者㊂但是,谢里㊃奥特纳在‘女性与男性的关系是否像自然与文化的关系?“(Is female to male as nature is to culture?)一文中阐明,因为女性在象征意义上与自然密切联系在一起,自然又是受男人控制的,所以妇女从属于男性㊂性与社会性别的二元对立也有其局限性,它在主流意识中把女人划分为有别于男性的他者,忽视了人类社会中由于种族㊁性别㊁阶级㊁阶层㊁年龄等因素造成的内在差异,其结果往往是强化了男性的权利㊂3.女性主义人类学研究的第三个时期是从1980年开始至今㊂这个时期的女性主义人类学研究反对生物性别与社会性别的分离,反对社会性别基于生物性别的观点,指出生物性别同社会性别一样是一种社会分类,因为的确存在基于生物性别的社会期望,但是要想严格区分生物因素和文化因素是极其困难的,同样,要区分处于同一阶级中的女性和男性也是极为困难的㊂此外,大量的女性主义人类学研究资料证明,并非所有的妇女都有相同的需要和相同的经历,妇女解放和女性主义的研究框架往往只代表西方的㊁白人的㊁中产阶级妇女的利益与观点㊂在这一时期,973当代西方女性主义人类学的发展 җҗ。

从《性别与气质》看阿拉佩什人和蒙杜古马人的财产观作者:谢颖来源:《文学教育》 2018年第20期内容摘要:文化对人影响深远,无论是价值观念还是行为方式都受到所属文化的制约,玛格丽特·米德曾对三个相差百里的部落人群进行“气质”研究,试图找寻除性别外其他影响性格的因素。

本文在阅读米德《性别与气质》的基础上,对书中所提及的两个部落——阿拉佩什和蒙杜古马人的财产观进行描述及对比分析,以此阐明其背后的文化决定现象。

关键词:财产观阿拉佩什人蒙杜古马人财产观在人类初期一直处于萌芽状态,今人对财产的看法已是多种观念交融综合下的产物。

如摩尔根《古代社会》中所说:“财产观念在人类的心灵中是徐徐地形成的,在漫长的时期中均停留在初生的及微弱的状态之中。

它发生于野蛮时代之中,并需要此一时代及继起的开化时代的一切经验来发展这种萌芽,以准备人类的头脑来接受这一观念的支配的影响。

把财产的欲望视为高于一切欲望,标志着文明的开始。

”【1】在《性别与气质》一书中,作者米德深入三个部落中,在探索人群气质差异时,也对各自的财产观念进行描述。

之所以选取阿拉佩什和蒙杜古马这两个部落,是因为两者间存在可比性,若将简单社会的财产观视为复杂社会的缩影,身为文明社会群体的一员则可沿着有所记录的文化线索,从大量冲突的传统观念中去揭示其发展的某个过程。

一.表现性阐释阿拉佩什和蒙杜古马是两个相距不远的部落群体,都处于父系社会未开化的阶段。

但值得注意的是,两个部落无论在生产、生活方式、婚姻模式、夫妻关系、还是儿童教育等方面都极为不同,各有特色,性格特征也完全相反。

通过对两个群体的简单介绍,有利于深入了解。

(一)阿拉佩什人阿拉佩什人是山地居民,生活于陡峭的山岗间,土地荒芜、平地面积少,崎岖的小径纵横交错。

当地房屋简单地架在木桩上,广袤的沼泽地无法种植西谷,祖祖辈辈的狩猎使可获取的食用动物所剩无几。

但这个部落的人温良满足、与世无争、缺乏侵犯性,个人主义观念淡薄,是个合作的社会。

三个原始部落的性别与气质

1、气质间的差异,即在个体与生具有的资质之间的差异,而不是性别之间的差异。

2、为了寻找有关性差异的线索,作者选定了位处一百英里之内的三个部落。

第一个部落中的男人和女人们的行为就象我们期望中的女人们的行为;第二个部落中的男人和女人们的行为则像我们期望中的男人们的行为;第三个部落中的男人们的行为像我们传统中的妇女那样——敏捷、卷发、去商店买东西,而女人们则精力旺盛、善于经营、对自己的配偶不盲目崇拜。

许多读者都感到这些未免太理想化,我一定还有其他的发现未敢公开。

但是,这种误解若不是源于对人类学的无知,就是缺乏观察、倾听的虚心精神和忠实地记录自己惊讶、疑惑等内心感受的勇气,而这些事实是不能够凭空捏造的。

3、个体的一个很重要的方面是气质。

作者希望沿着气质线索对原始文化习俗的探究,有助于现代人摆脱对性角色的偏爱,并把注意力转向对具有特定人格的人类个体的探讨。

作为具有特定人格的人,在同一性别的个体之间存在的气质差异的程度决不亚于异性之间的差异程度。

4、每一种差异都是值得珍视和应该受到保护的。

5、一种文化用脆弱的自我作为主线,它就可以承受屈辱的损害和折磨,而另一种文化选择了不妥协的勇敢作主线,它是不能容忍懦夫的。

性别气质与性别霸权——对康奈尔男性气概相关理论的再思考姜吉林【摘要】In 1995, Connell put forward important theories and framework in gender studies such as "Multiple Masculinity" and "Hegemonic Masculinity", however, studies on "Femininity" are still deficient. We adopt Judith Buffer's Gender Matrix Theory into Connell' s theoretic framework, thus in the new framework "masculinity" and "femininity"are distinctive and complementary; and heterosexual desire is the core element to connect "masculinity" and "femininity"; their relationship extends to the whole cultural discourse which leads to the operation of whole social mechanism, thus the social effect of gender supremacy is constructed.%1995年,康奈尔在性别研究领域提出了“多样性男性气概”及“支配性男性气概”的概念及框架,但却缺少对于“女性气质”相关概念的适应性研究;我们将朱迪斯·巴特勒的性别矩阵理论引入康奈尔的理论框架,从而在新的框架中,使“男性气概”与“女性气质”不仅相互区别而且相互补充;而异性恋欲望则成为性别矩阵中联结“男性气概”与“女性气质”的核心要素;男性气概与女性气质在性别矩阵中的两性关系扩大至整个文化语境中,架构了整个社会机制的运行,从而导致性别霸权的社会性效果。

文化的塑造与适应--由玛格丽特米德《三个原始部落的性别与

气质》谈起

陈良彦

【期刊名称】《濮阳职业技术学院学报》

【年(卷),期】2016(29)4

【摘要】文化的支持与抑制会塑造一种理想型的文化模式,凡是背离这种理想型文化模式的各种文化元素都会遭到阻碍、否定等各种抑制,而背离与理想型两者又是一种挑战与应战的关系。

这种文化的支持与抑制、挑战与应战的理论同样适用于性别。

性别的支持与抑制造就男女二元,性别的挑战与应战构建性别中间地带。

总之,只有抱有一颗包容的心,方能追寻文化多元、性别平等。

【总页数】3页(P143-145)

【作者】陈良彦

【作者单位】陕西师范大学历史文化学院,陕西西安 710062

【正文语种】中文

【中图分类】C912.4;K102

【相关文献】

1.玛格丽特·米德文化与人格理论初探 [J], 郑琪;杜宇鹏

2.文化相对主义如何面对女性的现实处境?--兼谈《三个原始部落的性别与气质》中的问题 [J], 王艳峰

3.文化传播模式的嬗变\r——基于玛格丽特· 米德的《代沟》 [J], 李宁

4.文化模式作为一面镜子——读玛格丽特·米德《萨摩亚人的成年》 [J], 庄振富

5.作为"文化指标"的儿童游戏——玛格丽特·米德的儿童游戏研究 [J], 王媖娴因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。