武威市介绍资料

- 格式:ppt

- 大小:4.34 MB

- 文档页数:64

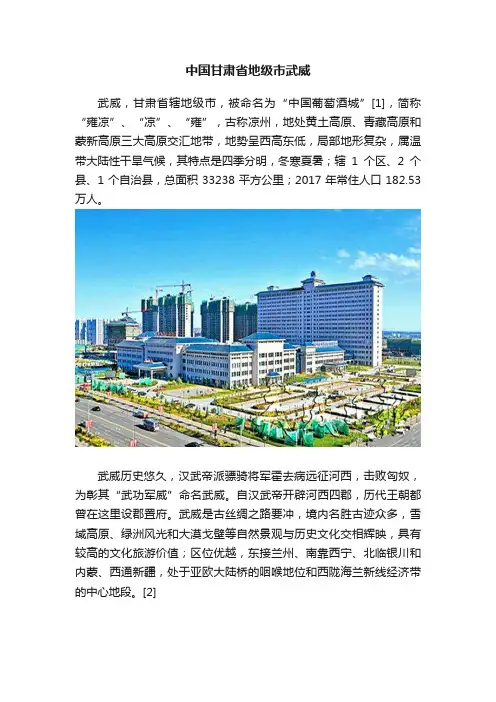

中国甘肃省地级市武威武威,甘肃省辖地级市,被命名为“中国葡萄酒城”[1],简称“雍凉”、“凉”、“雍”,古称凉州,地处黄土高原、青藏高原和蒙新高原三大高原交汇地带,地势呈西高东低,局部地形复杂,属温带大陆性干旱气候,其特点是四季分明,冬寒夏暑;辖1个区、2个县、1个自治县,总面积33238平方公里;2017年常住人口182.53万人。

武威历史悠久,汉武帝派骠骑将军霍去病远征河西,击败匈奴,为彰其“武功军威”命名武威。

自汉武帝开辟河西四郡,历代王朝都曾在这里设郡置府。

武威是古丝绸之路要冲,境内名胜古迹众多,雪域高原、绿洲风光和大漠戈壁等自然景观与历史文化交相辉映,具有较高的文化旅游价值;区位优越,东接兰州、南靠西宁、北临银川和内蒙、西通新疆,处于亚欧大陆桥的咽喉地位和西陇海兰新线经济带的中心地段。

[2]2017年,武威市实现生产总值439.58亿元,按可比价计算,比上年下降2.8%。

其中,第一产业增加值112.76亿元、增长6.1%;第二产业增加值127.93亿元、下降17.3%;第三产业增加值198.89亿元、增长5.4%。

[3]热点关注解读中国开疆拓土的烙印,河西走廊之武威武威,中国开疆拓土的烙印,曾经的第三大都市,无数人向往的凉州,马踏飞燕的出土地。

武功军威,震慑四方,这是河西走廊上最大的绿洲,也是中原王朝通往西域的门户重镇,这片土地上有着怎样的前世今生?...2019-06-05历史沿革汉武帝元狩二年(前121年),霍去病击败匈奴,为显示大汉帝国的武功军威,西汉政府在原休屠王领地置武威郡,武威由此得名。

周为雍州之地,春秋以前为西戎占据,秦为月氏驻牧地。

西汉文帝前元六年(前174年)匈奴占领河西。

汉武帝元狩二年(前121年)春,霍去病击败匈奴,河西走廊纳入西汉版图,后置武威、酒泉、张掖、敦煌4郡。

境内置武威郡隶属凉州刺史部,领姑臧、张掖、武威、休屠、揟次、鸾鸟、媪围、苍松、宣威等10县,以姑臧(今凉州区)为治所。

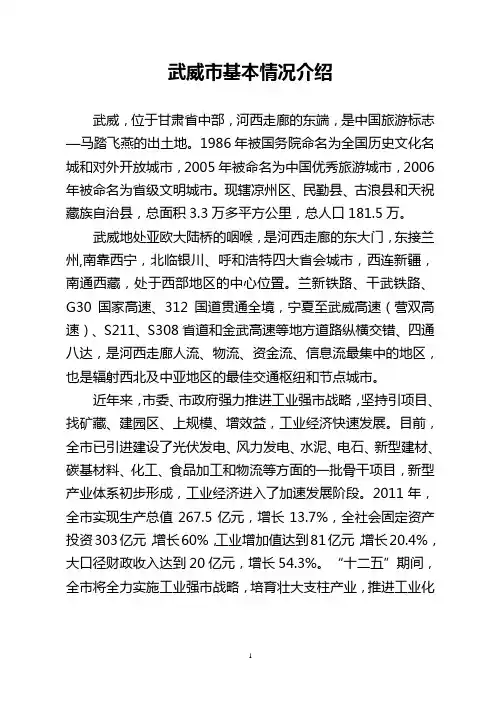

武威市基本情况介绍武威,位于甘肃省中部,河西走廊的东端,是中国旅游标志—马踏飞燕的出土地。

1986年被国务院命名为全国历史文化名城和对外开放城市,2005年被命名为中国优秀旅游城市,2006年被命名为省级文明城市。

现辖凉州区、民勤县、古浪县和天祝藏族自治县,总面积3.3万多平方公里,总人口181.5万。

武威地处亚欧大陆桥的咽喉,是河西走廊的东大门,东接兰州,南靠西宁,北临银川、呼和浩特四大省会城市,西连新疆,南通西藏,处于西部地区的中心位置。

兰新铁路、干武铁路、G30国家高速、312国道贯通全境,宁夏至武威高速(营双高速)、S211、S308省道和金武高速等地方道路纵横交错、四通八达,是河西走廊人流、物流、资金流、信息流最集中的地区,也是辐射西北及中亚地区的最佳交通枢纽和节点城市。

近年来,市委、市政府强力推进工业强市战略,坚持引项目、找矿藏、建园区、上规模、增效益,工业经济快速发展。

目前,全市已引进建设了光伏发电、风力发电、水泥、电石、新型建材、碳基材料、化工、食品加工和物流等方面的一批骨干项目,新型产业体系初步形成,工业经济进入了加速发展阶段。

2011年,全市实现生产总值267.5亿元,增长13.7%,全社会固定资产投资303亿元,增长60%,工业增加值达到81亿元,增长20.4%,大口径财政收入达到20亿元,增长54.3%。

“十二五”期间,全市将全力实施工业强市战略,培育壮大支柱产业,推进工业化发展。

到2016年,全市生产总值达到600亿元,年递增14%;工业增加值达到300亿元,年递增25%。

一、全市资源情况武威市内地势平坦,可利用土地广阔,土地资源较为丰富,是承接产业转移的理想之地。

区域内矿产资源十分丰富,现已发现矿产9大类、30多种,各类矿产点100多处,初步探明储量的矿种15种,其中石墨667万吨、煤炭20亿吨、石灰石18亿吨;此外,为承接新疆煤炭资源而新建的武南国家煤炭集疏运中心也已开工建设,未来将形成年交易煤炭资源4亿吨的吞吐能力,各类矿产资源开发前景广阔。

武威市自然资源

武威市位于甘肃省西部,是一座历史悠久的文化古城。

武威市自然资源丰富多样,包括山川、湖泊、草原等各种自然景观。

武威市地处黄土高原和祁连山区交汇处,气

候干旱,属于温带大陆性气候。

这种气候条件塑造了武威市独特的自然生态环境。

以

下是对武威市自然资源的介绍:

武威市地处黄土高原,地形起伏较大,山地、丘陵、平原交错分布。

祁连山的余

脉伸入武威市境内,形成了壮丽的山川景观。

市内还有一些湖泊,如火烧池、陶泉湖等,为当地生态环境增添了一抹绿色。

草原面积较大,有着广阔的草原风景。

这些地

貌景观丰富多样,为武威市的自然资源增添了独特的韵味。

武威市的气候条件对植被生长和动物栖息也有着重要影响。

干旱的气候使得这里

的植被以草本植物为主,少有高大乔木。

在这样的气候环境下,适应干旱的动植物种

类繁多,形成了独特的生态系统。

武威市的自然资源不仅丰富多样,还承载着丰富的

生物多样性,是一个值得探索和保护的自然宝库。

武威旅游介绍词

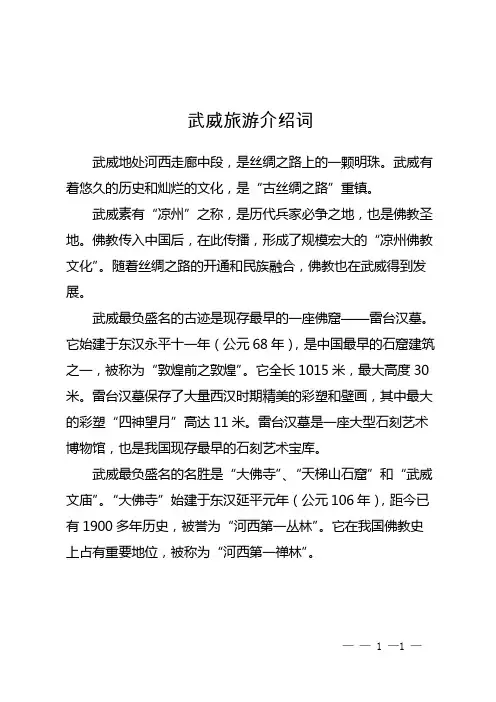

武威地处河西走廊中段,是丝绸之路上的一颗明珠。

武威有着悠久的历史和灿烂的文化,是“古丝绸之路”重镇。

武威素有“凉州”之称,是历代兵家必争之地,也是佛教圣地。

佛教传入中国后,在此传播,形成了规模宏大的“凉州佛教文化”。

随着丝绸之路的开通和民族融合,佛教也在武威得到发展。

武威最负盛名的古迹是现存最早的一座佛窟——雷台汉墓。

它始建于东汉永平十一年(公元68年),是中国最早的石窟建筑之一,被称为“敦煌前之敦煌”。

它全长1015米,最大高度30米。

雷台汉墓保存了大量西汉时期精美的彩塑和壁画,其中最大的彩塑“四神望月”高达11米。

雷台汉墓是一座大型石刻艺术博物馆,也是我国现存最早的石刻艺术宝库。

武威最负盛名的名胜是“大佛寺”、“天梯山石窟”和“武威文庙”。

“大佛寺”始建于东汉延平元年(公元106年),距今已有1900多年历史,被誉为“河西第一丛林”。

它在我国佛教史上占有重要地位,被称为“河西第一禅林”。

—— 1 —1 —。

武威市基本情况简介武威古称凉州,地处甘肃省河西走廊东端,是“中国旅游标志之都”、“中国葡萄酒的故乡”、“西藏归属祖国的历史见证地”和“世界白牦牛唯一产地”,素有“银武威”之称。

1986年被国务院命名为全国历史文化名城和对外开放城市,2001年5月经国务院批准撤地设市,先后被命名为“省级卫生城市”、“中国优秀旅游城市”、“双拥模范城”。

现辖凉州区、民勤县、古浪县和天祝藏族自治县,全市总土地面积3.3万平方公里。

总人口195.42万人。

聚居着汉、回、蒙、土等38个民族。

武威历史悠久,源远流长,是古丝绸之路上的重镇。

早在5000多年前这里就有人类活动。

公元前121年,汉武帝派骠骑大将军霍去病远征河西,击败匈奴,为彰其武功军威而得名。

自汉武帝开辟河西四郡,历代王朝曾在这里设郡置府,东晋十六国时,前凉、后凉、南凉、北凉国和隋末的大凉政权先后在此建都,成为长安以西的大都会,中西交通的咽喉,丝绸之路的重镇,民族融合的熔炉。

悠久的历史孕育了灿烂绚丽的五凉文化、西夏文化、佛教文化和民族民间地域文化,名胜古迹众多,文化遗产丰富,是甘肃省的文物大市。

现已普查清楚的文物保护单位543处,其中全国重点文物保护单位5处,省级文物保护单位58处,馆藏文物4.7万多件,其中国宝级文物3件,一级文物177件,二级文物346件,三级文758件,突出的特色是“一马”(铜奔马)、“一碑”(西夏碑)、“一寺”(白塔寺)、“一窟”(天梯山石窟)、“一塔”(罗什寺塔)、“一庙”(文庙)。

同时还有国家级自然保护区1处,省级自然保护区3处,雪域高原、绿洲风光和大漠戈壁等自然景观与历史文化交相辉映,具有较高的文化旅游价值。

武威位于青藏、黄土、蒙新三大高原的交汇地带,自古就是“人烟朴地桑柘稠”的富饶之地。

近几年来,全市国民经济以年均10%以上的速度增长。

2006年实现生产总值161.62亿元,粮食总产量98.46万吨,农民人均纯收入3043元,城镇居民年人均可支配收入。

武威基本市情一、基本情况历史:武威,又称凉州,是古丝绸之路上的重镇。

在古代,这里地多沼泽、甘泉,绿草丛生,是河西地区荒漠中难得的天然牧场。

据考古发现,在远古时代(至今约7000年),就有人类的频繁活动。

秦汉之际,匈奴休屠王部在今武威市修建了“盖臧城”。

“盖臧”是匈奴语,也许是翻译的关系,后人误读为“姑臧”。

汉以前为匈奴等民族驻地。

公元前121年,霍去病大败匈奴,汉武帝为彰其“武功军威”臵武威郡。

公元前106年汉武帝改雍州为凉州,以“地处西方,常寒凉也”故名“凉州”。

从最早的姑臧城算起,到今天的武威城已有2000多年的历史。

1986年被命名为中国历史文化名城和对外开放城市,2001年5月撤地设市,2005年以来,先后被命名为中国优秀旅游城市、省级卫生城市、双拥模范城和文明城市。

有国家重点文物保护单位6处,省级文物保护单位58处,文物保护点543处,馆藏文物近5万件。

概况:现辖凉州区和民勤县、古浪县、天祝县,有93个乡镇(凉州37个,民勤18个,古浪19个,天祝19个),1123个村,8259 个村民小组。

7个街道办事处,63个社区,其中凉州区37个。

总人口195.6万,2007年末常住人口190.16万人,人口出生率12.18‰,自然增长率6.43‰。

城镇化率为33%,其中凉州区41.24%,民勤县24.40%,古浪县23.05%,天祝县25.20%。

民族:聚居着汉、回、蒙古、藏、土等38个少数民族,其中汉族185.91万人,占95.05%;藏族7.27万人,占3.72%;土族1.38万人,占0.71%;回族0.57万人,占0.29%;蒙古族0.17万人,占0.09%;满族0.15万人,占0.08%,其它少数民族0.15万人,占0.08%。

面积:全市总面积3.32万平方公里(凉州5081平方公里,民勤15907,古浪5103,天祝7174),其中耕地384万亩、园地16.6万亩、林地361.6万亩、草地1487.5万亩。

中国地理:甘肃省(武威篇)甘肃省地图中国地理:甘肃省(武威篇)武威市,简称“凉”,古称“凉州”、“雍州”、“姑臧”、“休屠”等。

位于中国西北地区、甘肃省中部、河西走廊东端,与兰州市、白银市、张掖市、金昌市毗连,与青海省、内蒙古自治区接壤。

地处亚欧大陆桥的咽喉位置,处于兰州、银川、西宁城市经济圈中心位置和西陇海兰新经济带的中间地带。

是丝绸之路经济带甘肃段重要的节点城市,是河西走廊中心城市,西部重要的交通隘口城市。

也是国家历史文化名城,已有2200多年的历史。

地处古丝绸之路的要冲,是古代中原文化与西域的经济枢纽。

总面积3.23万平方公里。

下辖1个区:凉州区;2个县:民勤县、古浪县;1个自治县:天祝藏族自治县。

市政府驻地凉州区。

武威市地处黄土高原、青藏高原和蒙古高原三大高原交汇地带,地势西高东低,局部地形复杂,可分为三带:南部祁连山区,气候冷凉,降水丰富,有利于林业和畜牧业的发展;中部平原绿洲区,地势平坦,土地肥沃,是全省和全国重要的粮、油、瓜果、蔬菜生产基地;北部荒漠区,干旱少雨,日照充足,是沙地植物、名贵药材的主要产地。

武威市气候属温带大陆性干旱气候,四季分明,冬寒夏暑,气温日、年变化大;降水较少,分布不均;蒸发量大,气候干燥;太阳辐射强,光照充足;无霜期短。

主要气象灾害有干旱、大风、沙尘暴、暴雨洪涝、冰雹、霜冻等。

境内所属黄河流域和内陆河石羊河流域两大河流:黄河流域有大通河、金强河、松山、新堡河、石门河5条水系;石羊河流域有大靖河、古浪河、黄羊河、杂木河、金塔河、西营河、东大河、西大河8条河流。

矿产资源主要有煤、油页岩、铁、钛、稀土、石墨、芒硝、石膏、萤石、石灰岩等。

野生药用植物资源丰富:木贼麻黄、中麻黄、何首乌、棠叶大黄、王不留行等48种;花卉资源丰富:凤仙、水仙、金莲、虞美人、波斯菊、荷兰菊、美人蕉等181种。

有国家一类保护动物野马、野驴;二类保护动物马麝、马鹿、林麝、蒙古原羚(黄羊)、藏原羚、猞猁、草原斑猫等;三类保护动物石貂、水獭、雪豹、白唇鹿、梅花鹿、赛加羚羊、鹅喉羚、普世臣羚等。

武威各类知识点武威是中国甘肃省的一个城市,历史悠久,文化底蕴深厚。

本文将介绍一些关于武威的各类知识点,帮助读者更好地了解这座城市。

1.历史文化武威有着悠久的历史,始建于西汉时期。

在过去的几千年里,这里留下了许多历史遗迹和文化景观。

其中最著名的是武威市城关区的魏晋石窟,被誉为“甘肃第二敦煌”。

这些石窟是中国佛教艺术的瑰宝,保存完好,堪称中国石窟艺术的瑰宝之一。

2.地理特点武威位于甘肃省西部,地理位置得天独厚。

这座城市东临黄河,北靠西夏王陵,南接祁连山脉,西部毗邻嘉峪关市。

这里的地理环境多样,有黄河流域的平原地带,也有祁连山脉的高山峡谷。

这种地理多样性为武威提供了丰富的自然资源和旅游资源。

3.旅游景点武威有许多著名的旅游景点,吸引着大量的游客。

除了魏晋石窟之外,还有鸣沙山和莫高窟。

鸣沙山是以其特殊的沙漠地貌而闻名,不仅有陡峭的沙丘,还有“沙漠音乐”的奇特现象。

而莫高窟则是一个古老的佛教石窟群,与魏晋石窟一样,莫高窟也是中国佛教艺术的重要遗产。

4.特色美食武威的特色美食也是吸引游客的一大亮点。

这里有许多独特的传统菜肴,如甜菜糖鱼、武威臊子面和菠菜饺子等。

这些美食以其独特的制作工艺和口味吸引了许多食客。

5.经济发展武威是甘肃省的一个重要经济中心,也是西北地区的交通枢纽之一。

这里的经济以农业、能源和制造业为主。

武威拥有丰富的水资源和农业资源,是甘肃省的粮仓之一。

此外,武威还拥有丰富的能源资源,如煤炭和风能资源。

这些资源为武威的经济发展提供了有力支撑。

6.文化活动武威是一个文化底蕴深厚的城市,拥有丰富的文化活动。

这里有许多传统的节日庆典,如元宵节的花灯展、端午节的龙舟赛和中秋节的月饼飘香。

此外,武威还有许多文化艺术团体和表演队伍,如武威剧院和武威交响乐团,为市民和游客提供了丰富多彩的文化娱乐。

7.教育资源武威拥有多所高等学府和科研机构,为本地培养了大批优秀人才。

其中最著名的是武威职业学院和甘肃农业职业技术学院。

武威简介100字

(原创实用版)

目录

1.武威的地理位置和历史背景

2.武威的文化和旅游资源

3.武威的经济和社会发展

正文

武威,位于我国甘肃省中部,河西走廊的东端,古称凉州。

武威自古以来就是丝绸之路的重要通道,具有深厚的历史底蕴。

这里是中国旅游标志马踏飞燕的出土地,文化旅游资源丰富。

武威的文化和旅游资源丰富多样,拥有众多的历史遗址和人文景观。

其中,最著名的当属马蹄寺,这座始建于北魏时期的石窟寺庙,是中国石窟艺术的瑰宝。

此外,还有凉州会盟纪念馆、鸠摩智舍利塔等景点,吸引了大量游客前来参观。

武威的经济和社会发展也取得了显著成果。

农业方面,武威是中国重要的粮食生产基地,特色产业如葡萄、枸杞等也发展迅速。

同时,武威还在新能源、装备制造等产业上取得了一定的优势。

在社会发展方面,武威注重教育、医疗等民生事业的投入,全面提升民众的生活水平。

第1页共1页。

武威简介介绍contents •地理与历史•人口与民族•经济发展•社会事业•旅游景点•特色美食•城市规划与建设目录地理位置位于甘肃省中部,河西走廊的东端,祁连山北麓,北与内蒙古相连,东南与青海、宁夏接壤,西与张掖、酒泉交界,南与兰州、白银毗邻。

介于东经101°43′—104°47′,北纬37°03′—39°08′之间。

“武威”取“武功军威”之意,不少以“武威”命名的历史地名,寓意着冀希和祈望“勇猛威武的军队”。

武威自古就是“人烟朴地桑榆处”的富饶之地,素有“天下要冲,国家藩卫”之称。

早在四、五千年前,就有先民居住,自汉代以来就设置郡县,为汉武帝元狩二年(公元前121年)首置武威郡。

历史沿革截至2020年,武威市辖1区(凉州区)、2县(民勤县、古浪县)、1自治县(天祝藏族自治县)。

市政府驻地凉州区。

行政区划人口总量人口自然增长率人口老龄化人口流动与迁徙人口发展01020304武威市总人口约为XX万人。

近年来,武威市人口自然增长率保持在XX%左右。

随着社会经济发展,武威市人口老龄化问题逐渐凸显,老年人口占比逐渐增加。

近年来,随着城市化进程加快,武威市人口流动和迁徙也日益频繁。

武威市主要民族包括汉族、回族、藏族、蒙古族等多个民族。

主要民族各民族在武威市境内分布较为广泛,其中汉族分布较为集中,其他少数民族分布相对分散。

民族分布武威市政府一贯坚持民族平等、团结、互助、和谐的民族政策,尊重和保障各民族的文化传统和宗教信仰自由。

民族政策民族构成流动原因人口流动的主要原因是务工、求学、家庭原因等,其中务工人员流动占据较大比例。

流入与流出近年来,武威市人口流动呈现出流入与流出的双向特点,部分地区出现了人口净流出的现象。

流动人口特点武威市的流动人口主要以青壮年为主,文化程度相对较高,适应能力强,为城市发展注入了新的活力。

人口流动国内生产总值武威市的国内生产总值近年来逐渐增长,但与全国平均水平相比仍较低。

武威市自然环境与社会环境简介2.1 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等):2.1.1 地理位置武威市位于甘肃省中部,河西走廊的东端,东临省会兰州,西通金昌,南依祁连山,北接腾格里沙漠,距离兰州市约240km。

凉州区位于东经101?59′~103?23′,北纬37?23′~38?12′,地处甘肃省西北部,河西走廊东端,祁连山北麓,武威市中部,平均海拔1632米。

凉州区隶属于甘肃省威武市,东面与内蒙古自治区接壤,西邻肃南裕固自治县,南连天祝藏族自治县和古浪县,北与永昌县和民勤县相接。

项目地位于武威市凉州区武威新能源装备制造产业园内。

武威新能源装备制造产业园于2010年8月份启动建设,是武威市实施“工业强市”战略后新规划建设园区,2011年被评定为省级循环经济试点园区,2013年被确定为省级新型工业化产业示范基地。

园区距离武威城区12公里,距金昌机场45公里,紧靠金武高速公路和金色大道,G30连霍高速、兰新铁路、211省道、干武铁路均布局在园区周边,交通十分便利。

2.1.2 地形地貌武威市凉州区地势呈西南高东北低,地貌类型分祁连山山地、走廊平原绿洲和腾格里沙漠三种,海拔1440,3263米,在大地构造上位于祁连褶皱系中的走廊过渡带。

西南部是祁连山东段冷龙岭的前山地带,为走廊带的毛藏古凸起和莲花山凸起,山势降为中山、低山、丘陵和盆地,主要山峰冬青顶、莲花山、天梯山、第五山,海拔2000,3200米;东北部是河西走廊平原地东段,为走廊带的凹陷,呈西北—东南向延伸,按其成因和形态可分为冲积平原、冲积细土平原,海拔1500,2000米;东部是腾格里沙漠,海拔1500米以下。

2.1.3 气候气象凉州区属温带大陆性干旱气候,具有太阳辐射强,日照充足,夏季酷热,冬季严寒,昼夜温差大,降水少,蒸发强烈,气候干燥等特点,属典型的干旱荒漠气候。

主要气象特征结果如下表2-1所示:表2-1 主要气象特征一览表气象要素数值气象要素数值平均气温 7.7 ? 年均日照时数 2873.4小时年极端最高气温 34 ? 全年无霜期 154天左右年极端最低气温 -20? 全年主导风向 NW年平均降水量 160mm 年平均蒸发量 2020mm年平均风速 2.4m/s 最大冻土深度 141cm大风日数 15.9日冬季室外采暖计算温度 -15? 2.1.4 水文武威地处石羊河流域中上游,由于石羊河流域水资源稀缺,水资源已经成为武威市经济社会发展的首要制约因素。

中国历史文化名城甘肃武威武威市位于甘肃省中部,河西走廊的东端,东临省会兰州,西通金昌,南依祁连山,北接腾格里沙漠。

古称凉州,历史上曾经是著名的“丝绸之路”要冲。

是“中国历史文化名城”和对外开放城市,是“中国旅游标志之都”“中国葡萄酒城”“中国人参果之乡”“西藏归属祖国的历史见证地”和“世界白牦牛唯一产地”。

重要文化遗存马踏飞燕著名的马踏飞燕是中国旅游标志,又名“马超龙雀”、“铜奔马”,为东汉青铜器,1969年出土于甘肃省武威雷台汉墓。

东汉时期镇守张掖的军事长官张某及其妻合葬墓中出土,现藏甘肃省博物馆。

奔马身高34.5厘米,身长45厘米,宽13厘米。

1985年铜奔马以“马超龙雀”这个名称被国家旅游局确定为中国旅游标志,其含义是:天马行空,逸兴遄飞,无所羁缚,象征前程似锦的中国旅游业;马是古今旅游的重要工具,是奋进的象征,旅游者可以在中国尽兴旅游;“马超龙雀”青铜制品,象征着中国数千年光辉灿烂的旅游文化历史,显示文明古国的伟大形象,吸引全世界的旅游者。

西夏碑“西夏碑”即“重修护国寺感应塔碑”,为西夏第四个国王所立。

碑高2.5米,宽0.9米,厚0.3米,两面撰文。

其中正面以西夏文篆书题额,意思是“赦造感应塔之碑文”,正文为西夏文楷书28行,每行65字;背面是汉文小篆题额“凉州重修护国寺感应塔碑铭”,正文有汉文楷书26行,每行70字。

碑文记载了一个神奇的故事,讲述了护国寺的初建、显灵、重修的经过。

因其碑文正面和背面是西夏文与汉文的对译,所以在研究西夏语言文字方面具有极为重要的参考价值,所谓“汉夏合璧”,被称为“汉夏对照词典”。

碑身两侧各有一身阴刻伎乐菩萨,题额上端是半圆形云头宝盖。

武威文庙“西夏碑”是我国现存最长、保存最完整的西夏碑文,也是国内惟一的“西夏文-汉文对照珍本字典”,而碑头上的西夏篆书,更是绝无仅有。

佛龛造像甘肃武威出土800多年前佛龛造像,2012年7月2日,在武威市北城区一建筑工地上,建筑工人们挖出一件佛龛造像。

武威市简介武威市地处甘肃省中部、河西走廊东端,是丝绸之路自东而西进入河西走廊和新疆的东大门。

位于北纬36°29′-39°27′,东经101°49′-104°16′之间,东靠白银市、兰州市,南部隔祁连山与青海省为邻,西与张掖市、金昌市接壤,北与内蒙古自治区相连。

东南距省城兰州市276公里,西北距镍都金昌市74公里。

南北长326公里,东西宽204公里。

武威,位于甘肃省中部,河西走廊的东端,是中国旅游标志——马踏飞燕的出土地。

1986年被国务院命名为全国历史文化名城和对外开放城市,2001年5月经国务院批准撤地设市,2005年被命名为中国优秀旅游城市,2012年10月被命名为中国葡萄酒城。

现辖凉州区、民勤县、古浪县和天祝藏族自治县,总面积33238平方公里,有93个乡镇、1125个村民委员会、8个街道办事处、71个居民委员会。

常住人口182万人,其中城镇人口50万人,乡村人口132万人,聚居着汉、藏、回、蒙等38个民族。

武威历史悠久,公元前121年,汉武帝派骠骑将军霍去病远征河西,击败匈奴,为彰其“武功军威”命名武威。

自汉武帝开辟河西四郡,历代王朝都曾在这里设郡置府。

武威是古丝绸之路的要冲,境内名胜古迹众多,雪域高原、绿洲风光和大漠戈壁等自然景观与历史文化交相辉映,具有较高的文化旅游价值。

武威区位优越,东接兰州、南靠西宁、北临银川和内蒙、西通新疆,处于亚欧大陆桥的咽喉地位和西陇海兰新线经济带的中心地段,兰新、干武铁路、G30、G312国道贯穿全境,是河西重要的物流中心和商贸集散地。

武威物产丰富,自古就是“人烟朴地桑柘稠”的富饶之地,地势平坦,光热资源丰富。

武威是一个传统农业地区,是全省瓜果基地及肉类繁育生产基地,也是绿色食品最佳产区之一,尤其适宜发展酿造葡萄,产量占全省的65%。

2012年,全市实现生产总值341.55亿元,增长15.1%。

完成全社会固定资产投资510.62亿元,增长68.2%;完成全部工业增加值109.07亿元,增长21.1%,其中规模以上工业增加值88.93亿元,增长23.6%;实现社会消费品零售总额104.42亿元,增长18.1%;完成大口径财政收入26.66亿元,增长32.2%;完成公共财政预算收入14.5亿元,增长42.56%;城镇居民人均可支配收入达到15397元,增长16.1%;农民人均纯收入达到6135元,增长18.1%。