计算机网络模型

- 格式:doc

- 大小:230.50 KB

- 文档页数:7

计算机网络应用OSI参考模型通信原理在前面两节中,我们学习了OSI参考模型的7层结构及各层所具有的功能等知识。

下面,我们来学习OSI参考模型的通信原理,即数据传输过程。

在OSI参考模型中,当端到端进行通信时,首先由发送端(发送方)的发送进程将数据传送给应用层,应用层在数据的头部加上该层的控制和识别信息,并将其传送到其下一层(表示层)。

该过程一直重复至物理层,并由物理传输媒介将数据传送到目的端(接收方),在接收进程所在计算机中,信息按从物理层依次至应用层的方向传递,在此过程中添加在数据头部各层的控制和识别信息将被逐层去掉,最后数据被传送到接收进程。

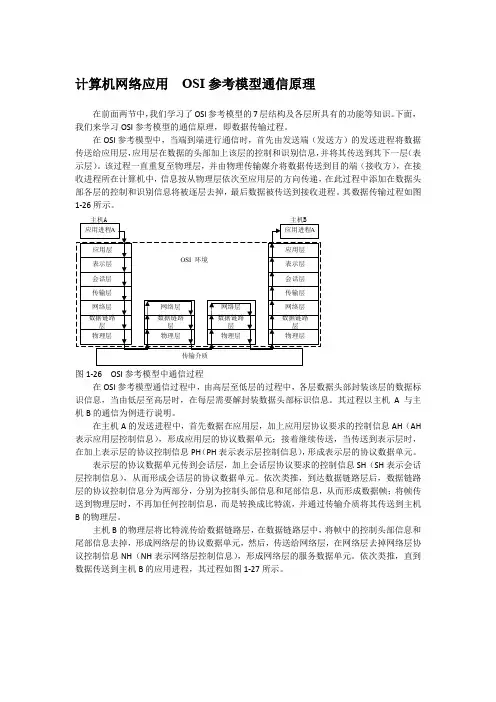

其数据传输过程如图1-26所示。

图1-26 OSI参考模型中通信过程在OSI参考模型通信过程中,由高层至低层的过程中,各层数据头部封装该层的数据标识信息,当由低层至高层时,在每层需要解封装数据头部标识信息。

其过程以主机A与主机B的通信为例进行说明。

在主机A的发送进程中,首先数据在应用层,加上应用层协议要求的控制信息AH(AH 表示应用层控制信息),形成应用层的协议数据单元;接着继续传送,当传送到表示层时,在加上表示层的协议控制信息PH(PH表示表示层控制信息),形成表示层的协议数据单元。

表示层的协议数据单元传到会话层,加上会话层协议要求的控制信息SH(SH表示会话层控制信息),从而形成会话层的协议数据单元。

依次类推,到达数据链路层后,数据链路层的协议控制信息分为两部分,分别为控制头部信息和尾部信息,从而形成数据帧;将帧传送到物理层时,不再加任何控制信息,而是转换成比特流,并通过传输介质将其传送到主机B的物理层。

主机B的物理层将比特流传给数据链路层,在数据链路层中,将帧中的控制头部信息和尾部信息去掉,形成网络层的协议数据单元,然后,传送给网络层,在网络层去掉网络层协议控制信息NH(NH表示网络层控制信息),形成网络层的服务数据单元。

依次类推,直到数据传送到主机B的应用进程,其过程如图1-27所示。

计算机网络的分层模型是什么请解释OSI模型和TCPIP模型计算机网络的分层模型是什么:解释OSI模型和TCP/IP模型计算机网络的分层模型是一种将网络功能划分为不同层次的框架,每一层负责不同的功能和任务。

这种模型的设计目的是为了提高网络的可靠性、可扩展性和互操作性。

两种最常用的分层模型是OSI模型和TCP/IP模型。

一、OSI模型OSI(Open Systems Interconnection,开放式系统互联)模型是由国际标准化组织(ISO)在20世纪80年代初提出的。

它将计算机网络的通信过程分为七个层次,每个层次提供不同的功能和服务。

1. 物理层(Physical Layer):负责传输比特流,主要包括电气特性和物理连接接口的定义。

2. 数据链路层(Data Link Layer):负责数据帧的传输和链路管理,主要包括帧同步、帧定界、差错检测等功能。

3. 网络层(Network Layer):负责数据包的传输和路由选择,主要包括IP地址分配和数据包转发等功能。

4. 传输层(Transport Layer):负责建立端到端的传输连接和数据可靠传输,主要包括分段、流量控制和差错恢复等功能。

5. 会话层(Session Layer):负责建立、管理和终止应用程序之间的会话。

6. 表示层(Presentation Layer):负责数据格式的转换和加解密等功能,确保应用程序之间的数据交换格式的兼容性。

7. 应用层(Application Layer):提供网络应用服务,包括电子邮件、文件传输、网页浏览等。

通过OSI模型,计算机网络中的通信过程被划分为不同的层次,每个层次只关注特定的功能和服务,从而提高了网络的灵活性和可扩展性。

二、TCP/IP模型TCP/IP模型是一个更常用的分层模型,它也将网络通信过程划分为多个层次,但层次的个数和名称与OSI模型略有不同。

1. 网络接口层(Network Interface Layer):与OSI的物理层和数据链路层相对应,负责定义数据在物理媒介上的传输。

通信原理之OSI七层参考模型(⼀)1、什么是计算机⽹络谈计算机通信原理当然离不开计算机⽹络,那么什么是计算机⽹络。

官⽅定义:计算机⽹络是由两台或两台以上的计算机通过⽹络设备连接起来所组成的⼀个系统,在这个系统中计算机与计算机之间可以进⾏数据通信、数据共享及协同完成某些数据处理的⼯作。

其实说⽩了就是,计算机组成的⽹络或者说在这个⽹络系统中有很多计算机,这⾥的计算机不仅仅指我们的电脑,其实指的是所有在⽹络中的⽹络设备,⽐如⼿机,平板电脑等。

2、计算机之间如何进⾏通信有了计算机等设备,也就得考虑如何连接起来他们,这就是他们之间该如何通信的问题。

对计算机来说,就是⼀个硬件设备,如何让计算机与计算机连接起来,必需需要软件的⽀撑。

那么⽀持计算机通讯的软件是什么呢?就是计算机⽹络参考模型。

这个计算机⽹络参考模型就是计算机⽹络软件。

最经典的当然是国际化标准的OSI(Open System InterConnect 开放式系统互联)参考模型。

它是通过⼀个机器上的⼀个应⽤进程与另⼀个机器上的进程进⾏信息交互。

下⾯我们了解下这个模型。

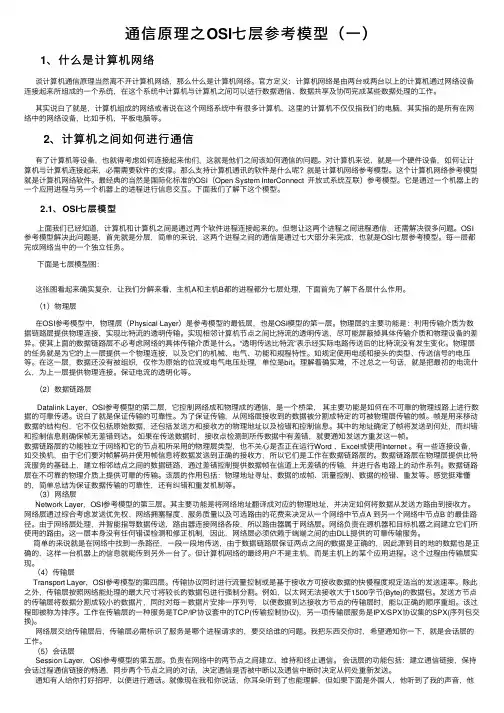

2.1、OSI七层模型上⾯我们已经知道,计算机和计算机之间是通过两个软件进程连接起来的。

但想让这两个进程之间进程通信,还需解决很多问题。

OSI 参考模型解决此问题是,⾸先就是分层,简单的来说,这两个进程之间的通信是通过七⼤部分来完成,也就是OSI七层参考模型。

每⼀层都完成⽹络当中的⼀个独⽴任务。

下⾯是七层模型图:这张图看起来确实复杂,让我们分解来看,主机A和主机B都的进程都分七层处理,下⾯⾸先了解下各层什么作⽤。

(1)物理层在OSI参考模型中,物理层(Physical Layer)是参考模型的最低层,也是OSI模型的第⼀层。

物理层的主要功能是:利⽤传输介质为数据链路层提供物理连接,实现⽐特流的透明传输。

实现相邻计算机节点之间⽐特流的透明传送,尽可能屏蔽掉具体传输介质和物理设备的差异。

使其上⾯的数据链路层不必考虑⽹络的具体传输介质是什么。

计算机网络体系结构与参考模型计算机网络层次结构模型和各层协议的集合被定义为计算机网络体系结构,网络体系结构的提出不仅方便了大家对网络的认识和学习,同时也加强了人们对网络设计和实现的指导。

在这一节中我们主要讨论网络的分层结构、一些基本概念及ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型等。

1.2.1计算机网络分层结构网络分层结构的出现其实是将复杂的网络任务分解为多个可处理的部分,使问题简单化。

而这些可处理的部分模块之间形成单向依赖关系,即模块之间是单向的服务与被服务的关系,从而构成层次关系,这就是分层。

分层网络体系结构的基本思想是每一层都在它的下层提供的服务基础上提供更高级的增值服务,且通过服务访问点(SAP)来向其上一层提供服务。

在OSI分层结构中,其目标是保持层次之间的独立性,也就是第(N)层实体只能够使用(N-1)层实体通过SAP提供的服务;也只能够向(N+1)层提供服务;实体间不能够跨层使用,也不能够同层调用。

网络是一个非常复杂的整体,为便于研究和实现,才将其进行分层,其中分层的基本原则是。

(1)各层之间界面清晰自然,易于理解,相互交流尽可能少。

(2)各层功能的定义独立于具体实现的方法。

(3)网中各节点都有相同的层次,不同节点的同等层具有相同的功能。

(4)保持下层对上层的独立性,单向使用下层提供的服务。

计算机网络层次结构模型和各层协议的集合被定义为计算机网络体系结构,网络体系结构的提出不仅方便了大家对网络的认识和学习,同时也加强了人们对网络设计和实现的指导。

在这一节中我们主要讨论网络的分层结构、一些基本概念及ISO/OSI参考模型和TCP/IP模型等。

1.2.1计算机网络分层结构网络分层结构的出现其实是将复杂的网络任务分解为多个可处理的部分,使问题简单化。

而这些可处理的部分模块之间形成单向依赖关系,即模块之间是单向的服务与被服务的关系,从而构成层次关系,这就是分层。

分层网络体系结构的基本思想是每一层都在它的下层提供的服务基础上提供更高级的增值服务,且通过服务访问点(SAP)来向其上一层提供服务。

计算机网络域模型根据网络规模、地理分布、资源应用及其它因素,域通常有单一域模型、主域模型、多主域模型和完全信任模型4中类型。

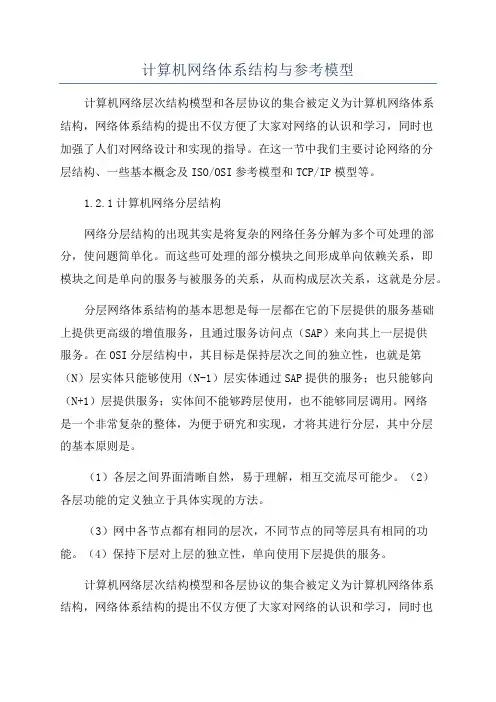

1.单一域模型(Single Domain Model)单一域模型是一种最常见及最适合小型企业的模式,它不涉及域间的信任关系,所有资源整合在单一域中,以便于集中控制管理,其结构如图10-16所示。

服务器图10-16单一域模型单一域模型虽然易于管理,但随着域中服务器数量的增加,用户在浏览资源时会花费较长时间,而且域内的所有账户等资料均由主域控制器来管理和验证,将会导致在复制账户与提供登录服务器的资料传输过量而影响网络的传输速度,甚至影响域控制器所提供的文件、打印服务。

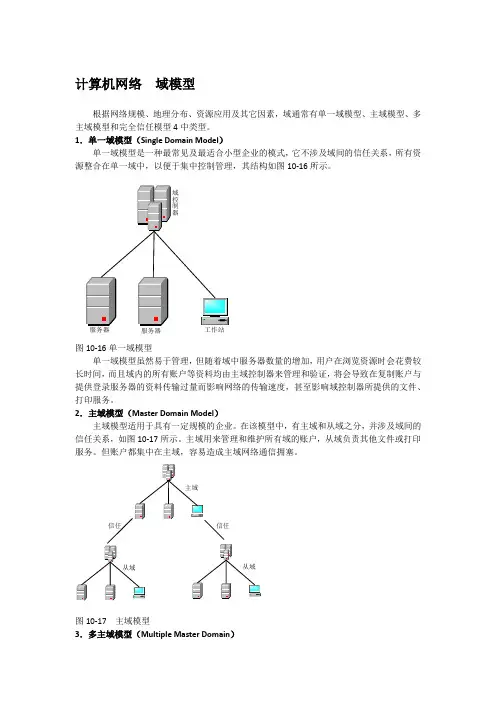

2.主域模型(Master Domain Model)主域模型适用于具有一定规模的企业。

在该模型中,有主域和从域之分,并涉及域间的信任关系,如图10-17所示。

主域用来管理和维护所有域的账户,从域负责其他文件或打印服务。

但账户都集中在主域,容易造成主域网络通信拥塞。

信任图10-17 主域模型3.多主域模型(Multiple Master Domain)多主域模型与主域模型类似,但可以克服主域模型存在的缺点。

它可以由多个主域,并且各主域间具有双向信任关系,在不同非主域间也可存在信任关系,这样对账户进行分散管理,减轻了单一主域的压力,但同时也加大了管理难度,其结构如图10-18所示。

图10-18多主域模型4.完全信任模型(Complete Trust Model)完全信任模型用于无法采取集中式管理账户的情况下。

在该模型中,所有域具有平等的地位,没有主、从域之分,每个域自行管理各自域中的账户,并在各域间建立双向的信任关系,使所有的域都可以合法存取其他域的资源,其结构图如图10-19所示。

信任图10-19完全信任模型。

网络中的七层模型、五层模型、四层模型一:ISO 七层模型OSI模型有7层结构,每层都可以有几个子层。

70年代以来,国外一些主要计算机生产厂家先后推出了各自的网络体系结构,但它们都属于专用的。

为使不同计算机厂家的计算机能够互相通信,以便在更大的范围内建立计算机网络,有必要建立一个国际范围的网络体系结构标准。

国际标准化组织ISO 于1981年正式推荐了一个网络系统结构----七层参考模型,叫做开放系统互连模型(Open System Interconnection,OSI)。

由于这个标准模型的建立,使得各种计算机网络向它靠拢, 大大推动了网络通信的发展。

下面我简单的介绍一下这7层及其功能。

OSI的7层从上到下分别是:7 应用层6 表示层5 会话层4 传输层3 网络层2 数据链路层1 物理层其中高层,既7、6、5、4层定义了应用程序的功能,下面3层,既3、2、1层主要面向通过网络的端到端的数据流。

(1)应用层:与其他计算机进行通讯的一个应用,它是对应应用程序的通信服务的。

例如,一个没有通信功能的字处理程序就不能执行通信的代码,从事字处理工作的程序员也不关心OSI的第7层。

但是,如果添加了一个传输文件的选项,那么字处理器的程序员就需要实现OSI的第7层。

示例:telnet,HTTP,FTP,WWW,NFS,SMTP等。

(2)表示层:这一层的主要功能是定义数据格式及加密。

例如,FTP允许你选择以二进制或ASCII 格式传输。

如果选择二进制,那么发送方和接收方不改变文件的内容。

如果选择ASCII格式,发送方将把文本从发送方的字符集转换成标准的ASCII后发送数据。

在接收方将标准的ASCII转换成接收方计算机的字符集。

示例:加密,ASCII等。

(3)会话层:他定义了如何开始、控制和结束一个会话,包括对多个双向小时的控制和管理,以便在只完成连续消息的一部分时可以通知应用,从而使表示层看到的数据是连续的,在某些情况下,如果表示层收到了所有的数据,则用数据代表表示层。

网络协议模型网络协议模型是指计算机网络中各种协议按照一定规则和层次组织在一起的模型。

目前最常用的网络协议模型是TCP/IP协议模型和OSI参考模型。

本文将对这两种网络协议模型进行介绍和比较,以便读者更好地理解计算机网络中的协议体系。

首先,我们来介绍TCP/IP协议模型。

TCP/IP协议模型是互联网所采用的协议模型,它由四层组成,分别是网络接口层、网络层、传输层和应用层。

在这个模型中,每一层都有特定的功能和责任,通过层与层之间的协议交互,实现了数据在网络中的传输和通信。

网络接口层负责将数据帧发送到物理网络中,网络层负责进行路由和转发,传输层负责建立端到端的连接和可靠的数据传输,应用层则负责处理特定的应用数据。

TCP/IP协议模型的优点是简单、灵活,易于实现和维护,因此被广泛应用于互联网和局域网中。

其次,我们来介绍OSI参考模型。

OSI参考模型是国际标准化组织(ISO)制定的通信协议模型,它由七层组成,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层。

每一层都有特定的功能和责任,通过层与层之间的协议交互,实现了数据在网络中的传输和通信。

物理层负责将数据转换为电信号并发送到物理介质中,数据链路层负责进行帧的封装和解封装,网络层负责进行路由和转发,传输层负责建立端到端的连接和可靠的数据传输,会话层负责建立、管理和终止会话,表示层负责数据的格式转换和加密解密,应用层则负责处理特定的应用数据。

OSI参考模型的优点是严谨、清晰,便于理解和教学,但实际应用中并不如TCP/IP协议模型广泛。

在比较两种网络协议模型时,我们可以发现它们在层次划分、功能划分和协议组织上存在一些差异。

TCP/IP协议模型划分较为简单,只有四层,功能也相对集中,因此实现起来比较容易。

而OSI参考模型划分较为细致,有七层,功能也相对分散,因此实现起来比较复杂。

但正是因为这种细致的划分,OSI参考模型更容易理解和教学,有利于通信协议的研究和发展。

计算机网络协议计算机网络协议是指在计算机网络中,用于实现数据传输和通信的规则和标准。

它们定义了计算机之间如何建立连接、交换数据以及错误处理等过程。

准确地说,计算机网络协议是计算机网络的核心,它们支持互联网的稳定性和可靠性。

一、OSI网络模型在了解计算机网络协议之前,让我们先介绍一下OSI网络模型。

OSI(开放系统互连)网络模型是国际标准化组织(ISO)制定的一个用于计算机网络的概念框架。

它将计算机网络划分为七个不同的层次,每个层次都负责特定的功能和任务。

1. 物理层物理层是最基础的层次,它负责传输比特流,使用电气、光学和无线等手段来传输数据,如以太网、无线局域网等都是在物理层上进行传输的。

2. 数据链路层数据链路层负责在相邻节点之间传输数据帧,通过物理地址(MAC 地址)来识别和寻址设备,确保数据在相邻节点之间的可靠传输。

3. 网络层网络层负责将数据包从源地址传输到目的地址,使用逻辑地址(IP地址)来识别和寻址计算机,实现网络间的路由选择和转发功能。

4. 传输层传输层主要负责提供可靠的数据传输服务,通过传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)来实现数据的分段和重组,确保数据的正确性和完整性。

5. 会话层会话层负责建立、管理和终止会话连接,如远程登录、文件传输和电子邮件等。

6. 表示层表示层负责数据的压缩、加密和解密等处理,以便于数据在不同系统之间的交换和解释。

7. 应用层应用层是网络中最上层的层次,它提供了用户与应用程序之间的交互接口,如网页浏览器、电子邮件客户端等。

二、常见的网络协议下面我们将介绍一些常见的计算机网络协议。

1. TCP/IP 协议TCP/IP 协议是互联网上最重要的协议之一。

它由两个主要协议构成:传输控制协议(TCP)和互联网协议(IP)。

TCP 协议负责将数据分割成适合网络传输的数据段,并在接收端重新组装起来。

它提供了可靠的、面向连接的数据传输服务。

IP 协议则负责将数据包从源地址传输到目的地址。

计算机网络工作组模型

在网络中,可以将多台计算机划分到具有相同名称的组中,这被称为工作组(Workgroup)。

而在相同工作组的计算机,都可以共享自身的硬件或软件资源,所以每一台计算机在该组中的地位都是平等的,因此也可以将工作组称为对等网。

在计算机中,可以在【网上邻居】窗口中,通过单击【查看工作组的计算机】选项,来查看及访问工作组中的计算机,如图10-13所示。

图10-13 位于同一工作组的计算机

在工作组中,每台计算机都是各自维护自身关于用户和计算机安全的信息,它们对用户账户及资源安全性的管理是分散的。

对于用户账户的任何改变,如改变某用户的登录密码或添加一个新的用户账号,都需对工作组的每台计算机做出同样的修改。

工作组中的每台计算机把用户账号列表和资源的安全信息放在一个本地安全数据库中进行维护。

由于其中的计算机是独立维护本地安全数据库的,所以用户如果要访问工作组中的每台计算机,就必须在每台计算机上拥有一个用户账户。

一般来讲,工作组具有以下几个方面的优点:

●不需要一台专门运行Windows Server 2008的计算机来保存集中的安全信息

●与域模式相比,其设计和实现比较简单,不需要复杂的规划及管理

●工作组模式适合于距离较近且数目不多的小型局域网,当计算机数目较多,如10

台以上时,该模式就不太适用了。

计算机网络原理其他参考模型前面我们讲述了OSI参考模型和TCP/IP参考模型,下面我们再来了解SNA网的体系结构、X.25网的体系结构、Windows NT的体系结构等。

1.APPA网的体系结构ARPA网的体系结构是一个成功的分组交换网,是世界上最早的广域计算机网络。

由主机、接口信件处理机IMP、终端接口处理机TIP组成。

2.SNA网的体系结构1974年,IBM公司为了实现本公司产品的互操作,制定了系统网络体系结构SNA-System Network Architecture,SNA是国际上最早提出的网络体系结构,IBM的一些主机中均使用该体系结构。

如图2-6所示为OSI参考模型与IBM公司的SNA体系结构之间的对应关系。

图2-6 SNA体系结构3.X.25网的体系结构X.25包括了通信子网最下边的三个逻辑功能层:物理层、链路层(或帧层)、网络层(或分组层),与OSI参考模型有三层相对应。

X.25协议是最早的W AN协议之一,它在引及X.25商用载波服务时,其最大传输速度被限制在64Kbps。

1992年,ITU-T更新了X.25标准,将最大为2.048Mbps的传输速度加入其中。

虽然X.25出现在OSI模型之前,但是DTE和DCE之间的分层通信却是由ITU-T规范定义的,它们与OSI模型的前三层相对应,如图2-7所示。

图2-7 X.25网的体系结构X.25协议定义了物理层、链路访问层、数据包协议层三层协议,分别对应于ISO/OSI 七层模型中的物理层、数据链路层和网络层。

其X.25协议含意:●物理层基本功能是建立、保持和拆除DTE和DCE之间物理链路的机械、电气、功能和规程的条件,提供同步、全双工的点到点比特流的传输手段。

其中按X.21规定DTE和本地DCE之间的接口。

●数据链路层通过DTE和本地分组交换机PSE(Packet Switched Equipment)间的物理链路向分组层提供等待重发、差错控制方式的分组传送服务,所以可靠性高,这一层规定的LAPB (Link Access Procedure Balanced)规程是HDLC规程的平衡类子集,主要规定了数据链路的建立和拆除规程,建立后的信息传输规程,以及差错控制、流量控制等。

计算机网络原理TCP IP参考模型各层的功能OSI参考模型试图达到全世界的计算机网络都遵循的标准,并将所有的计算机都能方便的互连和交换数据。

但由于OSI标准制定周期较长、协议实现过比较复杂及OSI的层次划分不太合理等原因。

到20世界90年代初期,由于Internet已经在全世界覆盖了相当大的范围,因此网格体系结构得到广泛应用的并不是国际标准的OSI,而应用在Internet上的非国际标准TCP/IP体系结构。

这样,TCP/IP就称为事实上的国际标准。

TCP/IP也采用分层体系结构,TCP/IP与开放系统互连OSI模型的层次结构相似,它可分为四层,由低到高依次为:链路层、网络层(即IP层)、传输层(即TCP层)和应用层。

TCP/IP 与OSI共同之处是都采用了层次结构的概念,在传输层定义了相似的功能,但是两者在层划分与使用上有很大的区别。

下面显示了二者之间的层次对应关系、层次传递的对象及TCP/IP的主要协议,如图2-5所示。

OSI参考模型TCP/IP参考模型图2-5 OSI参考模型与TCP/IP参考模型的对应关系TCP/IP最在的一个优点:它是一种可路由协议,这说明它包含了路由器能够解释的网络寻址信息。

TCP/IP也是一种非常灵活的协议,可以在任何网络操作系统或网络介质组合上运行。

不过,由于TCP/IP的灵活性,它可能需要较多的配置工作。

下面我们来学习TCP/IP参考模型各层的功能:1.链路层在TCP/IP参考模型中,对最低层名称很多,一般有链路层、网络访问层、主机-主机层等等。

该层主要功能是接收上一层的IP数据报,通过网络向外发送,或者接收和处理来自网络上的物理帧,并抽取IP数据传送到网络层。

2.网络层(IP层)网络层主要解决计算机之间的通信问题,它负责管理不同设备之间的数据交换,它是Internet通信子网的最高层,它所提供的是不可靠的无连接数据报机制,无论传输是否正确,不做验证,不发确认,也不保证分组的正确顺序。

计算机网络地理位置不同的N台计算机连接起来,实现信息共享,数据传递Mac地址每一个网卡出厂都有一个全球唯一的地址OSI开放系统互联,七层模型TCP传输控制协议UDP数据报传输协议IP协议互联协议,两个不同网络之间要实现数据交互,TCP/IP协议组,以TCP协议,IP协议为主。

IP地址端口:在同一个服务器上,端口就是为了区分服务DNS域名解析协议202.102.10.11 --> baiduhttp://202.102.10.11DHCP动态主机配置协议交换机(二层)连接同一个网内的机器路由器互联两个不同的网络-----------------------------------------------------------1、物理层网线,无线信号收发。

传输电信号2、数据链路层网络要想实现传输,必须有源MAC和目的MAC3、网络层涉及到跨不同网络传输,需要IP4、传输层TCP,UDP5、会话层传递数据,建立连接,这个连接就叫做会话,管理会话6、表示层涉及到数据的编码格式7、应用层应用程序一般来说5,6,7三层,叫做PDUTCP和UDP的不同:TCP:面向连接,可靠的传输UDP:面向无连接,不可靠的传输同等网络环境下,UDP传输效率远远高于TCP-----------------------------------------ARP地址查找协议一个网卡,可以绑定多个IP地址IPV4IP地址--》网络号+主机号NAT:将内网的地址转成公网的地址0XXXXXXX子网掩码用来区分IP地址到底在哪个网络61.48.167.25255.255.255.19200111101 00110000 10100111 0001100111111111 11111111 11111111 1100000000111101 00110000 10100111 00000000 --》61.48.167.061.48.167.224255.255.255.19200111101 00110000 10100111 1110000011111111 11111111 11111111 1100000000111101 00110000 10100111 11000000 --> 61.48.167.192------------------------------------------建议子网掩码是连续的1,如果包含0--------------------------------------------交换机转发原理:11 --》44源MAC:11目的mac:?ARP -->MAC地址查找,广播“谁是44?”AA交换机(有自动学习功能):端口1 11BB交换机端口3 1144做出响应BB交换机端口3 11端口2 44AA交换机(有自动学习功能):端口1 11端口3 44源MAC:11目的MAC:44常识:广播不能跨网段AA端口1 11端口2 22端口3 33端口3 44arp -a--》显示本地的mac地址表路由器:互联不同网络的,不是互联PC---------------------------------源MAC: 1.1 1.1_MAC目的MAC:2.2 ???ARP:"谁是2.2"路由器接到广播,发现地址是右侧网段的由于广播不能跨网段,所以把路由器的MAC地址给了目的mac源MAC: 1.1 1.1_MAC目的MAC:2.2 1.3_mac路由器接收到了信息,转发到了2.2-----------------------代理ARP-------------------------------JAVA_HOME JDK的家目录JDK_HOME /jre对于JAVA开发出来的程序JRE -->java 运行环境-----------------------PATH --》所有的系统命令,如果想要直接执行,C:\ProgramFiles\nodejs\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\system32\wbem;D:\orac le\product\10.2.0\db_1\BIN;%JAVA_HOME%\bin;C:\Program Files (x86)\MySQL\MySQL Server 5.5\bin;D:\mongoDB\mongodb-win32-x86_64-2.2.7\bin;C:\Program Files (x86)\Bitvise SSH Client--------------------------CLASSPATH.;%JAVA_HOME%/libHelloworld.javapublic class Helloworld{public static void main(String[] args){System.out.println("helloworld");}}。

计算机网络五层模型计算机网络五层模型是计算机网络的基础,也是网络应用的核心。

它将计算机网络的连接、传输、通信等功能划分为五层,有助于更好地管理和维护网络,促进网络的发展。

本文将讨论计算机网络五层模型的历史发展和每层的概念以及它们如何与网络应用相关联。

计算机网络五层模型的概念源于国际标准化组织(ISO)的开发,归功于它的OSI参考模型,该模型将计算机网络的连接、传输、通信等功能划分为七层,以配合它的参考模型。

1995年,Internet工程任务组(IETF)以五层模型取代OSI模型,被称为TCP / IP(传输控制协议/Internet协议)。

自那以后,计算机网络五层模型就成为计算机网络的基础,用于管理和维护网络,以及支持网络应用。

计算机网络五层模型包括应用层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。

应用层提供应用服务,比如电子邮件、文件传输、网络管理和网站管理等;传输层通过可靠的数据流传输来传输数据,比如TCP协议和UDP协议;网络层主要用于路由技术,比如IP协议;数据链路层用于在发送端和接收端之间建立通信链路,比如以太网;最后,物理层协调物理装置的连接,比如网线。

这些层次的服务和协议可以帮助用户完成网络活动,比如在Web浏览器中浏览网页、发送电子邮件等。

RFC792和RFC793也定义了第五层的Internet控制协议(ICMP),该协议主要用于网络测试、故障检测以及报告网络异常。

ICMP协议通过在IP datagram中嵌入消息以测试网络状态,比如ping命令用于测试两台计算机之间的网络状态。

计算机网络五层模型是网络应用的核心。

它将计算机网络的功能划分为五层,并在每层定义了它自身的常用协议和服务,从而使网络更加稳定和可靠。

最重要的是,它能够有效地集中管理网络,提高网络的传输效率,让网络应用更有效,更方便。

计算机网络五层模型的发展有助于网络技术的发展,特别是它为网络应用的发展带来的重要作用,而且还可以根据未来的需求对它进行改进,从而实现更加高效、更加安全的网络应用。

计算机网络五层模型计算机网络五层模型是计算机网络系统的基本结构模型,它由五层互相联系的子系统组成,分别为:物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层。

各层模型之间相互配合完成计算机网络中所有任务,以实现信息交换、分组传输等功能。

一、物理层:物理层是计算机网络的最底层,它控制有线或无线传输介质的实际传输及信号的传输过程。

物理层的主要功能是建立、维护、终止物理连接,并负责传输数据比特流的传输。

物理层的核心技术主要有基于网络的电缆(电缆、光缆)、传输媒体(主机、被叫机)和传输接口(BNC、RJ45等)等,它们分别负责连接物理设备,编码和解码信号,产生有效信号,以及解释信号,以实现物理连接。

二、数据链路层:数据链路层的主要作用是实现网络互连,它的功能包括物理地址的识别、硬件地址的绑定、数据的表示和识别等。

在数据链路层,运用了桥接技术、路由器技术以及接口协议,主要完成网络划分和数据通信,使各节点之间可以进行数据通信。

三、网络层:网络层是计算机网络系统中的核心层,最重要的功能是路由决策,即在所有网络中传输数据时决定数据应经过哪些节点,它是负责将信息从一个网络传送到另一个网络的层次。

它的重要性在于它决定信息的传送过程,它包括拥塞控制、路由选择、数据包的转发、流量控制等功能,当节点之间的网络发生故障时,也能够自动恢复网络。

四、传输层:传输层的主要功能是将网络层所发送的数据传输到目的计算机,在传输层,运用了流控制技术和拥塞控制技术,以及端到端的协议,主要完成传输数据单元的建立、确认和重传以及保证数据传输的可靠性等功能。

五、应用层:应用层是计算机网络上最上层,它是为网络上各种应用程序提供了接口,它基于网络传输的数据格式,定义了协议,为应用程序之间的信息交换提供了统一的界面。

应用层的核心技术是网络应用程序,主要实现网络应用程序之间的信息交换,比如文件传输、电子邮件、远程登录等。

总之,计算机网络五层模型是计算机网络系统的基本结构模型,它划分了计算机网络的5层,分别为物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层,它们之间的紧密合作保证了计算机网络的正常运行,它们的功能众多,工作的内容也十分复杂,因此,对计算机网络模型的熟悉和掌握,不仅对解决计算机网络设计和管理问题有重要意义,而且对计算机网络技术的深入研究也有重要意义。

计算机网络模型计算机网络是指由通信线路互相连接的许多自主工作的计算机构成的集合体,各个部件之间以何种规则进行通信,就是网络模型研究的问题。

网络模型有OSI七层参考模型、TCP/IP 四层参考模型、五层协议的体系结构。

其中OSI七层参考模型、TCP/IP四层参考模型这两个模型在网络中应用最为广泛。

一、OSI(Open System Interconnection),开放式系统互联参考模型OSI是Open System Interconnect的缩写,意为开放式系统互联。

一般都叫OSI参考模型,是ISO(国际标准化组织)组织在1985年研究的网络互联模型。

它是一个逻辑上的定义,一个规范,它把网络协议从逻辑上分为了7层,自上而下依次是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层、物理层(见图1)。

每一层都有相关、相对应的物理设备,比如常规的路由器是三层交换设备,常规的交换机是二层交换设备。

OSI七层模型是一种框架性的设计方法,建立七层模型的主要目的是为解决异种网络互连时所遇到的兼容性问题,其最主要的功能就是帮助不同类型的主机实现数据传输(见图2)。

它的最大优点是将服务、接口和协议这三个概念明确地区分开来,通过七个层次化的结构模型使不同的系统不同的网络之间实现可靠的通讯,但OSI七层参考模型复杂也不实用图1图2各层功能(1)物理层(Physical Layer)物理层是OSI参考模型的最低层,它利用传输介质为数据链路层提供物理连接。

它主要关心的是通过物理链路从一个节点向另一个节点传送比特流,物理链路可能是铜线、卫星、微波或其他的通讯媒介。

它关心的问题有:多少伏电压代表1?多少伏电压代表0?时钟速率是多少?采用全双工还是半双工传输?总的来说物理层关心的是链路的机械、电气、功能和规程特性。

(2)数据链路层(Data Link Layer)数据链路层是为网络层提供服务的,解决两个相邻结点之间的通信问题,传送的协议数据单元称为数据帧。

数据帧中包含物理地址(又称MAC地址)、控制码、数据及校验码等信息。

该层的主要作用是通过校验、确认和反馈重发等手段,将不可靠的物理链路转换成对网络层来说无差错的数据链路。

此外,数据链路层还要协调收发双方的数据传输速率,即进行流量控制,以防止接收方因来不及处理发送方来的高速数据而导致缓冲器溢出及线路阻塞。

(3)网络层(Network Layer)网络层是为传输层提供服务的,传送的协议数据单元称为数据包或分组。

该层的主要作用是解决如何使数据包通过各结点传送的问题,即通过路径选择算法(路由)将数据包送到目的地。

另外,为避免通信子网中出现过多的数据包而造成网络阻塞,需要对流入的数据包数量进行控制(拥塞控制)。

当数据包要跨越多个通信子网才能到达目的地时,还要解决网际互连的问题。

(4)传输层(Transport Layer)传输层的作用是为上层协议提供端到端的可靠和透明的数据传输服务,包括处理差错控制和流量控制等问题。

该层向高层屏蔽了下层数据通信的细节,使高层用户看到的只是在两个传输实体间的一条主机到主机的、可由用户控制和设定的、可靠的数据通路。

传输层传送的协议数据单元称为段或报文。

(5)会话层(Session Layer)会话层主要功能是管理和协调不同主机上各种进程之间的通信(对话),即负责建立、管理和终止应用程序之间的会话。

会话层得名的原因是它很类似于两个实体间的会话概念。

例如,一个交互的用户会话以登录到计算机开始,以注销结束。

(6)表示层(Presentation Layer)表示层处理流经结点的数据编码的表示方式问题,以保证一个系统应用层发出的信息可被另一系统的应用层读出。

如果必要,该层可提供一种标准表示形式,用于将计算机内部的多种数据表示格式转换成网络通信中采用的标准表示形式。

数据压缩和加密也是表示层可提供的转换功能之一。

(7)应用层(Application Layer)应用层是OSI参考模型的最高层,是用户与网络的接口。

该层通过应用程序来完成网络用户的应用需求,如文件传输、收发电子邮件等。

各层功能列表总结见下表1表1比喻7 应用层:老板6 表示层:相当于公司中演示稿老板、替老板写信的助理5 会话层:相当于公司中收寄信、写信封与拆信封的秘书4 传输层:相当于公司中跑邮局的送信职员3 网络层:相当于邮局中的排序工人2 数据链路层:相当于邮局中的装拆箱工人1 物理层:相当于邮局中的搬运工人[1]二、TCP/IP参考模型这里针对是TCP/IP四层参考模型TCP/IP参考模型是计算机网络的祖父ARPANET和其后继的因特网使用的参考模型。

ARPANET是由美国国防部DoD(U.S.Department of Defense)赞助的研究网络,所以有时又称为DoD(Department of Defense)模型,是至今为止发展最成功的通信模型,它用于构筑目前最大的、开放的互联网络系统Internet。

TCP/IP模型分为不同的层次,每一层负责不同的通信功能。

但TCP/IP简化了层次模型只有4层,自上而下依次应用层(即主机-网络层,对应osi上三层应用层、表示层、会话层)、传输层(主机到主机)、网际层IP、网络接口层(对应osi下两层数据链路层、物理层)。

这种对应关系详见图3图3下面,分别介绍各层的主要功能。

1、主机到网络层实际上TCP/IP参考模型没有真正描述这一层的实现,只是要求能够提供给其上层-网络互连层一个访问接口,以便在其上传递IP分组。

由于这一层次未被定义,所以其具体的实现方法将随着网络类型的不同而不同。

2、网络互连层网络互连层是整个TCP/IP协议栈的核心。

它的功能是把分组发往目标网络或主机。

同时,为了尽快地发送分组,可能需要沿不同的路径同时进行分组传递。

因此,分组到达的顺序和发送的顺序可能不同,这就需要上层必须对分组进行排序。

网络互连层定义了分组格式和协议,即IP协议(Internet Protocol)。

网络互连层除了需要完成路由的功能外,也可以完成将不同类型的网络(异构网)互连的任务。

除此之外,网络互连层还需要完成拥塞控制的功能。

3、传输层在TCP/IP模型中,传输层的功能是使源端主机和目标端主机上的对等实体可以进行会话。

在传输层定义了两种服务质量不同的协议。

即:传输控制协议TCP(transmission control protocol)和用户数据报协议UDP(user datagram protocol)。

TCP协议是一个面向连接的、可靠的协议。

它将一台主机发出的字节流无差错地发往互联网上的其他主机。

在发送端,它负责把上层传送下来的字节流分成报文段并传递给下层。

在接收端,它负责把收到的报文进行重组后递交给上层。

TCP协议还要处理端到端的流量控制,以避免缓慢接收的接收方没有足够的缓冲区接收发送方发送的大量数据。

UDP协议是一个不可靠的、无连接协议,主要适用于不需要对报文进行排序和流量控制的场合。

4、应用层应用层对应于OSI七层参考模型的应用层和表达层。

因特网的应用层协议包括Finger、Whois、FTP(文件传输协议)、Gopher、HTTP(超文本传输协议)、Telent(远程终端协议)、SMTP(简单邮件传送协议)、IRC(因特网中继会话)、NNTP(网络新闻传输协议)等三、TCP/IP五层参考模型通过上面,我们可以看到OSI与TCP/IP体系都有成功和不足的地方。

OSI的七层协议体系结相对复杂,又不实用,但其概念清晰,体系结构理论也比较完整。

TCP/IP协议应用性强,现在得到了广泛的使用,但它的参考模型的研究却比较薄弱。

TCP/IP虽然是一个四层的体系结构,但实际上只有应用层、传输层和网络互连层三层,最下面的网络接口层并没有什么具体内容。

因此在学习计算机网络的原理时往往采用Andrew S.Tanenbaum建议的一种混合的参考模型。

这是一种折中的方案,采用五层协议的体系结构,吸收了OSI和TCP/IP的优点,这样概念阐述起来既简洁又清晰,这五层自上而下分别为应用层、运输层、网络层、数据链路层、物理层。

三个参考模型对应关系见下图4。

图4下面简单介绍一下各层的主要功能1、物理层物理层是五层体系结构中的底层。

它的任务是利用传输介质为通信的网络结点之间建立、管理和释放物理连接,透明地传送比特流。

“透明地传送比特流”表示上层协议只看到“0”、“1”比特流,而不用关心物理信号的传输,因而也就“看不见”物理层是如何实现比特流的传输的。

物理层利用的一些物理媒体(如双绞线、同轴电缆、光缆等)并不在物理层协议之内而是在物理层协议的下面。

因此也有人把这些物理媒体认为是网络体系结构的第0层。

2、数据链路层数据链路层在五层体系结构中位于物理层和网络层之间,相对于高层,数据链路层所用的服务和协议都比较成熟。

在发送数据时,数据链路层的任务是将在网络层交下来的IP数据报组装成帧(framing),在两个相邻结点间的链路上传送以帧(frame)为单位的数据。

每一帧都是由数据和一些必要的控制信息,如同步信息、地址信息、差错控制以及流量控制信息等组成的。

3、网络层网络层在五层体系结构中位于数据链路层和传输层之间,它的作用是为分组交换网上的不同主机提供通信。

而传输层的作用是为运行在不同主机中的进程提供逻辑通信。

注意它们之间的区别。

在发送数据时,网络层会把传输层产生的报文段或用户数据报封装成分组进行传送。

网络层还有一个任务就是路由的选择,使源主机传输层所传下来的分组能够交付到目的主机。

3、传输层传输层在五层体系结构中位于网络层和应用层之间,其作用是为运行在不同主机中的进程提供逻辑通信。

4、应用层应用层是五层体系结构中的最高层。

它可以根据用户所产生的服务请求确定进程之间通信的性质是否满足用户的需要。

应用层直接为用户的应用进程提供服务。

图5直观地说明了分层的协议体系对应用进程中的数据的影响,数据是如何在各层之间进行传递的,以及在分层的协议体系传递过程中所发生的变化。

假定两台计算机是直接相连的,发送端的应用程序进程要与接收端的应用程序进程进行数据交换,具体过程如下:1)发送端应用程序进程将它的数据发送到应用层,应用层数据加上本层的控制报头H5,形成应用层的协议数据单元,传到传输层。

2)传输层收到这个数据单元后,加上本层的控制报头H4,再向下交给网络层。

3)网络层进行同样的处理,加上本层的控制报头H3,再传到数据链路层。

4)数据链路层得到数据后,将控制信息分成两部分,分别加到本层数据单元的首部(H2)和尾部(T2),构成数据链路层的协议数据单元,再向下交给物理层。

5)数据到达物理层后,物理层将以比特流的方式将数据通过物理传输媒体传送到接收端主机。