13.第十三讲:永明新体诗

- 格式:ppt

- 大小:901.50 KB

- 文档页数:43

什么是新体诗?新体诗的概念是什么?有什么特

征?

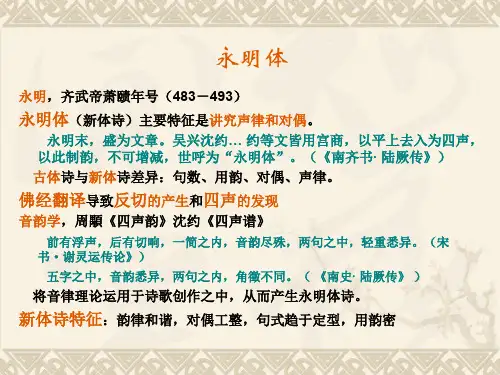

新体诗,是与古体诗相对而言,其主要特征是讲究声律和对偶。

形成和发展齐梁陈三代

最初形成南朝齐永明年间

新体诗的概念

齐梁陈三代是新体诗形成和发展的时期。

因为这种新体诗最初形成于南朝齐永明年间,故又称“永明体”,其代表诗人是谢朓。

永明体的产生,标志着中国古典诗歌的一大进步,为当时的诗坛注入了新的气息,树立了新的美学风范;他们所积累的丰富的艺术经验,也为后来律诗的成熟及唐诗的繁荣奠定了基础。

新体诗是由古诗到律诗的过渡形态。

新体诗的代表作家是谢朓、沈约。

沈约的诗歌理论及影响。

宫体也是新体诗的一种,以女子为中心,咏物、艳情为主,诗风

轻佻。

代表作家是梁简文帝父子,庾肩吾、庾信父子;徐摛、徐陵父子。

新体诗的特征

第一,讲求声律,用韵已相当考究,其主要表现为押平声韵者居多,押本韵很严,至于通于通韵,很多已接近唐人。

第二,诗的篇幅已大大缩短,句式渐趋于定型,以五言四句、五言八句为主,也有一些是五言十句的。

第三,讲求写作技巧,讲求骈偶、对仗,律句已大量出现,有些典故很自然地融入诗中。

第四,革除了刘宋时元嘉体诗痴重板滞的风气,追求流转圆美和通俗易懂的诗风。

第五,讲求诗首尾的完整性,讲求构思的巧妙,追求诗的意境,写景抒情有机地融为一体。

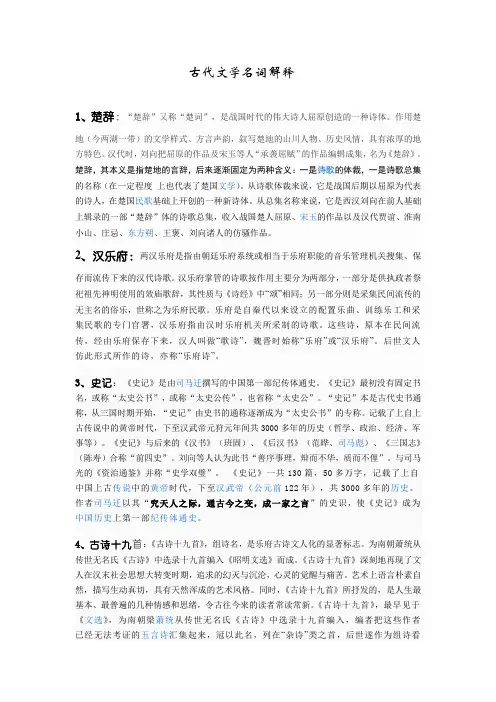

古代文学名词解释1、楚辞:“楚辞”又称“楚词”,是战国时代的伟大诗人屈原创造的一种诗体。

作用楚地(今两湖一带)的文学样式、方言声韵,叙写楚地的山川人物、历史风情,具有浓厚的地方特色。

汉代时,刘向把屈原的作品及宋玉等人“承袭屈赋”的作品编辑成集,名为《楚辞》。

楚辞,其本义是指楚地的言辞,后来逐渐固定为两种含义:一是诗歌的体裁,一是诗歌总集的名称(在一定程度上也代表了楚国文学)。

从诗歌体裁来说,它是战国后期以屈原为代表的诗人,在楚国民歌基础上开创的一种新诗体。

从总集名称来说,它是西汉刘向在前人基础上辑录的一部“楚辞”体的诗歌总集,收入战国楚人屈原、宋玉的作品以及汉代贾谊、淮南小山、庄忌、东方朔、王褒、刘向诸人的仿骚作品。

2、汉乐府:两汉乐府是指由朝廷乐府系统或相当于乐府职能的音乐管理机关搜集、保存而流传下来的汉代诗歌。

汉乐府掌管的诗歌按作用主要分为两部分,一部分是供执政者祭祀祖先神明使用的效庙歌辞,其性质与《诗经》中“颂”相同;另一部分则是采集民间流传的无主名的俗乐,世称之为乐府民歌。

乐府是自秦代以来设立的配置乐曲、训练乐工和采集民歌的专门官署,汉乐府指由汉时乐府机关所采制的诗歌。

这些诗,原本在民间流传,经由乐府保存下来,汉人叫做“歌诗”,魏晋时始称“乐府”或“汉乐府”。

后世文人仿此形式所作的诗,亦称“乐府诗”。

3、史记:《史记》是由司马迁撰写的中国第一部纪传体通史。

《史记》最初没有固定书名,或称“太史公书”,或称“太史公传”,也省称“太史公”。

“史记”本是古代史书通称,从三国时期开始,“史记”由史书的通称逐渐成为“太史公书”的专称。

记载了上自上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝元狩元年间共3000多年的历史(哲学、政治、经济、军事等)。

《史记》与后来的《汉书》(班固)、《后汉书》(范晔、司马彪)、《三国志》(陈寿)合称“前四史”。

刘向等人认为此书“善序事理,辩而不华,质而不俚”。

与司马光的《资治通鉴》并称“史学双璧”。

魏晋诗体永明体永明体是指南朝齐武帝永明年间出现的一种新诗体。

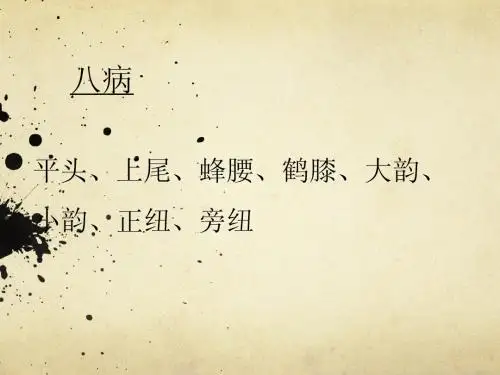

在佛经翻译的过程中,周颙发现了汉语的平、上、去、入四声规律,沈约、谢脁等诗人将其运用于诗歌创作中,结合汉魏以来的对偶、用典等修辞手法,讲究“四声”“八病”等,以规范诗的声韵,增强了诗歌艺术的形式美。

这种新诗体,人称永明体。

代表作家有沈约、谢脁、王融、范云、江淹以及齐梁间的何逊、吴均和陈代的阴铿。

永明体是中国格律诗的开端,此后,诗即从自由状态开始走向格律化。

产生背景南齐永明年间(483-493),社会政治相对稳定,经济比较繁荣,为作家们潜心创作,钻研声律和诗歌创作规律提供了良好的物质条件。

萧赜自幼跟随其父齐高帝萧道成东征西讨,担任过县州郡的地方长官,有比较丰富的统治经验。

他即位后,特别注意调节统治阶级与被统治阶级之间以及和北齐政权的矛盾,又注意调和统治阶级内部的关系。

因此,他在位的11年间,社会比较稳定,生产得到了较好的发展,士民富庶。

《南齐书·良政传序》说:"永明之世,十许年中,百姓无鸡鸣犬吠之警,都邑之盛,士女富逸,歌声舞节,袨服华妆,桃花绿水之间,秋月春风之下,盖以百数。

"作者萧子显是南齐宗室,虽然不无溢美之词,但多少反映了当时的现实。

其次,统治阶级对文学的重视以及文学集团的活动,大大促进了诗歌创作的繁荣和写作技巧的提高。

南朝从刘宋以来,文学的独立性大大加强,元嘉十六年(440),宋文帝在儒学、玄学、史学三馆外,别立文学馆;嗣后,宋明帝立总明观,分儒、道、文、史、阴阳为五部。

从此,文学作为一个独立的学科与经史等分开来了。

几十年间,经几代人的不断努力,终于将文学从封建统治的附庸地位中解放出来,使之得到了长足的发展。

到了南齐永明年间,由于统治阶级的重视,文士们经常受到统治集团高层人物的征召而集中到他们的门下,除担任一定工作之外,还集体进行文学创作,切磋技艺,共同探索文学内部的发展规律,为文学的发展提供了有利的条件。

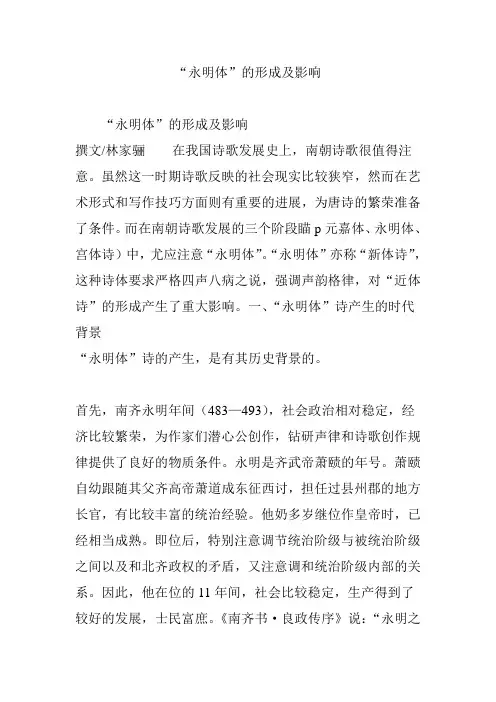

“永明体”的形成及影响“永明体”的形成及影响撰文/林家骊在我国诗歌发展史上,南朝诗歌很值得注意。

虽然这一时期诗歌反映的社会现实比较狭窄,然而在艺术形式和写作技巧方面则有重要的进展,为唐诗的繁荣准备了条件。

而在南朝诗歌发展的三个阶段瞄p元嘉体、永明体、宫体诗)中,尤应注意“永明体”。

“永明体”亦称“新体诗”,这种诗体要求严格四声八病之说,强调声韵格律,对“近体诗”的形成产生了重大影响。

一、“永明体”诗产生的时代背景“永明体”诗的产生,是有其历史背景的。

首先,南齐永明年间(483—493),社会政治相对稳定,经济比较繁荣,为作家们潜心公创作,钻研声律和诗歌创作规律提供了良好的物质条件。

永明是齐武帝萧赜的年号。

萧赜自幼跟随其父齐高帝萧道成东征西讨,担任过县州郡的地方长官,有比较丰富的统治经验。

他奶多岁继位作皇帝时,已经相当成熟。

即位后,特别注意调节统治阶级与被统治阶级之间以及和北齐政权的矛盾,又注意调和统治阶级内部的关系。

因此,他在位的11年间,社会比较稳定,生产得到了较好的发展,士民富庶。

《南齐书·良政传序》说:“永明之世,十许年中,百姓无鸡鸣犬吠之警,都邑之盛,士女富逸,歌声舞节,袨服华妆,桃花绿水之间,秋月春风之下,盖以百数。

”作者萧子显是南齐宗室,虽然不无溢美之词,但多少反映了当时的现实。

其次,统治阶级对文学的重视以及文学集团的活动,大大促进了诗歌创作的繁荣和写作技巧的提高。

南朝从刘宋以来,文学的独立性大大加强,元嘉十六年(440),宋文帝在儒学、玄学、史学三馆外,别立文学馆;嗣后,宋明帝立总明观,分儒、道、文、史、阴阳为五部。

从此,文学作为一个独立的学科与经史等分开来了。

几十年间,经几代人的不断努力,终于将文学从封建统治的附庸地位中解放出来,使之得到了长足的发展。

到了南齐永明年间,由于统治阶级的重视,文士们经常受到统治集团高层人物的征召而集中到他们的门下,除担任一定工作之外,还集体进行文学创作,切磋技艺,共同探索文学内部的发展规律,为文学的发展提供了有利的条件。

齐梁体和永明体一,永明体永明体是南朝齐武帝永明时期形成的一种讲究声律的新诗体.其背景因素主要有:1.佛经翻译中印度语音的启发;2.汉语四声的发现;3.诗歌创作摆脱乐律束缚而追求音韵规范的要求;4.周顒,沈约等人的探索和诗人运用声律的自觉意识.二,沈约,谢朓的诗歌创作1.沈约是著名的永明体诗人,锺嵘在《诗品》中将其诗歌风格概括为"长于清怨"这种风格主要表现在他的山水诗和离别哀伤诗中.2.谢朓是永明体诗的代表诗人,也是齐梁时期最为杰出的诗人.谢眺最突出的贡献是对山水诗的发展和对新诗体的探索,体现在:①继承了谢灵运山水诗细致,清新的特点,通过山水景物的描写来抒发情感意趣,达到了情景交融的地步;②将永明声律运用于诗歌创作中,其诗音调和谐,体现出圆美流转的特点.谢朓善于熔裁警句,警句对仗工整,和谐流畅,清新隽永,体现了"新诗体"的特点.3.王融也是积极参与创制"永明体"的`诗人.三,何逊,阴铿等人的诗歌创作1.何逊的诗歌反映社会生活面狭窄,善于用平易晓畅的语言写景抒情,辞意隽美,意境清幽.尤长于酬答,伤别之作.2.阴铿的诗歌反映社会生活面亦较狭窄,其诗以写景见长,诗风清丽,善锻炼字句,对仗工整,讲究声韵.第二节齐梁诗人集团一,家族文学向以宫廷为中心的诗人集团的转变东晋时期门阀士族的势力达到鼎盛,一些名门望族世代习文,注重家族内部的文化教育,并由此而形成了诸多以家族为中心的文学集团,王,谢可为代表.刘宋之际,门阀政治向皇权政治回归,因此以门阀家族为中心的文学集团,也逐步向以宫廷和诸王势力为中心的文学集团转变.二,齐梁诗人集团1.萧子良文学集团.以南齐竟陵王萧子良为中心,有竟陵八友等人.2.萧衍,萧统文学集团.梁代萧衍喜好文学,倡导并鼓励文学创作.萧统受父亲影响,自己也爱好文学,便召集文士进行诗赋创作和学术研讨,他们在学术研究中成就突出,编纂了中国第一部文学选集《昭明文选》.3.萧纲文学集团.其最突出的特征是大力创作宫体诗.三,诗人集团的活动方式及其对创作的影响:齐梁时期文学集团的诗歌创作活动,方式大体一致,大多停留在宫廷,内容多是应制,应教,同题共赋,相互唱和的作品,题材单调狭窄,内容脱离社会生活.第三节从市井到宫廷一,南朝民歌从市井进入宫廷南朝皇室皆行伍出生,来自社会下层,留恋,学习市井之风.南朝乐府机构曾采集大量民歌配乐演唱,以满足统治者纵情声色的需要.统治者及宫廷文人也有润色或拟作新声歌曲的习惯.这样南朝民歌便从市井进入了宫廷.二,宫体诗:1.宫体诗的概念."宫体"之称,虽始于梁简文帝之时,然而自鲍照,汤惠休,沈约,梁武帝萧衍以及刘孝绰,王僧孺等人的艳体诗已肇其端,只是到了梁,陈之世才发展到了一个极端.关于什么是"宫体诗",曾有过不同的说法.就其内容而言,主要是以宫廷生活为描写对象,具体的题材不外乎咏物与描写女性.可以说,他们对女性的审美观照,同对器物的审美观照的心理是一样的.因而在情调上伤于轻艳,风格上比较柔靡缓弱.在描写女性的诗歌当中,绝大部分是将目光停留在女性的生活圈内,包括她们的容貌,体态,服饰及器物等方面.2.宫体诗的特点:对女性的审美观照,其中包括对女性生活,容貌,体态,服饰与器物的描写,爱情心理的刻划等,形式上追求辞藻与声色及感官的剌激.3.宫体诗的代表主要有梁武帝萧衍,梁简文帝萧纲,梁元帝萧绎,徐陵,庾肩吾父子及陈后主等人.【讲析作品】谢朓:*晚登三山还望京邑1.这首诗是谢朓的一首著名的写景抒情诗.齐明帝建武二年(495)春,诗人出任宣城太守,离京赋任之际写下了此诗.诗人在春日的傍晚登上三山还望京邑建业,满目的秀色美景,触发了诗人的去国思乡之情.2.本诗可分为三个层次:第一层为头两句,写自己登三山,望京邑;第二层为中间六句,描写了登,望所见的景色;第三层为最后六句,直接抒写了去国怀乡之情.3.本诗的主要艺术特点:(1)本诗的标题"晚登三山还望京邑"概括了诗的基本内容,其构思也围绕着登,望而自然展开.先写登三山,望京邑,但不是直接描写,而是化用旧句以陈己意.他熔炼了王粲《七哀诗》"南登灞陵岸,回首望长安"和潘岳《河阳县作》"引领望京室"的诗句,既写出了自己的登临离京,又以王粲离京适楚的飘零之感和潘岳的离京失意之情,暗示了诗人的心境.随后便是所见之景的展开,但诗人并没有让景物着上一丝的离愁别绪,而是描写了一幅绚丽多姿,生机盎然,明丽优美的春日晚景图.最后诗人直抒胸臆,表达了沉痛凄切的去国怀乡之情.本诗在结构上首尾照应,重在抒写去国怀乡之情,中间写景,来反衬去国怀乡之情,构思精巧,层次井然.(2)本诗最突出的艺术特点是写景.诗人善于捕捉景物的特点,表现手法也相当高妙."飞甍","参差"生动表现了京城建筑的特点,"丽"字表现了夕阳返照下的绚丽色彩,"皆"字显示了清晰的程度.尤其是"余霞散成绮,澄江静如练"两句,写得新奇别致."余霞","澄江"是建业晚景的特征,而令人叫绝的是恰切的比喻:锦缎般的晚霞和白练似的江水,形象而富于色彩感."散"字和"静"字是动静不同的描写角度,而前后两句又运用了俯仰观察的视角.诗句语言清新,意境优美,对仗工稳,是千古传诵的写景佳句,李白曾深情地赞叹道:"解道澄江静如练,令人长忆谢玄晖"(《金陵城西楼月下吟》)."喧鸟","杂英"两句又抓住了春日傍晚的特定景象:暮归的鸟儿喧闹鸣叫,覆盖了春洲;各种野花竞相开放,布满了郊外的芳草野地."喧","杂"显态,"覆","满"示多,用词贴切而传神.其次,写景的语言不求刻意雕琢,但也是锻炼所得,于清新明丽之中寻求自然平淡的境界.正如宋人葛立方所言:"陶潜,谢朓诗,皆平淡有思致,非后来诗人怵心刿目雕琢者所为也.大抵欲造平淡,当自组丽中来,落其华芬,然后可造平淡之境."(《韵语阳秋》) 【阅读篇目】沈约:别范安成谢朓:暂使下都夜发新林至京赠西府同僚王孙游阴铿:江津送刘光禄不及和傅郎岁莫还湘州萧纲:咏舞二首(其一) 咏内人昼眠萧绎:夕出通波阁下观妓。

考试:名词解释:永明体:南朝齐武帝永明时期形成的诗体。

又称新体诗。

这种诗把音律声韵与晋宋以来的对偶之风结合起来,注重四声、八病之说,增加了诗歌艺术的形式美,对近体诗的形成有很大的影响。

代表作家有沈约、谢脁、王融、范云、江淹以及齐梁间的何逊、吴均和陈代的阴铿。

新乐府:即“新题乐府”,相对于古乐府而言。

指的是一种用新题写时事的乐府诗,不再以入乐与否作标准。

新乐府诗始创于杜甫,为元结、顾况等继承,又得到白居易、元稹大力提倡。

李煜,五代十国时南唐国君,961年-975年在位,字重光,初名从嘉,号钟隐、莲峰居士。

彭城(今江苏徐州)人。

南唐元宗李璟第六子,于宋建隆二年(961年)继位,史称李后主。

开宝八年,宋军破南唐都城,李煜降宋,被俘至汴京,封为右千牛卫上将军、违命侯。

后因作感怀故国的名词《虞美人》而被宋太宗毒死。

李煜虽不通政治,但其艺术才华却非凡。

精书法,善绘画,通音律,诗和文均有一定造诣,尤以词的成就最高。

千古杰作《虞美人》、《浪淘沙》、《乌夜啼》等词。

在政治上失败的李煜,却在词坛上留下了不朽的篇章,被称为“千古词帝”。

杜甫(712-770),字子美,是中国文学史上伟大的现实主义诗人,被尊称为“诗圣”。

他的诗深刻地反映了唐朝由兴盛走向衰亡时期的社会面貌,具有丰富的社会内容,鲜明的时代色彩和强烈的政治倾向。

他一生写下了1000多首诗,其中著名的有《三吏》、《三别》、《兵车行》、《茅屋为秋风所破歌》、《丽人行》、《春望》等。

如“朱门酒肉臭,路有冻死骨!”,表达了他对人民的深刻同情,揭露了封建社会剥削者与被剥削者之间的尖锐对立。

杜甫诗歌的风格可以概括为“沉郁顿挫”,这里的沉郁是指文章的深沉蕴蓄,顿挫则是指感情的抑扬曲折,语气、音节的跌宕摇曳。

杜诗语言平易朴素、通俗、写实,却极见功力。

古文运动:中唐时期由韩愈领导、得到柳宗元大力支持、有“韩门弟子”参加的,以“文以载道”相号召,以古文反对骈文的一场运动。

是一次有目的、有理论主张、有广泛参与者并且有深远影响的文学革新。

唐诗五首教学目标1.背诵默写诗歌,积累名句。

2.理解诗中思想感情,品味诗句。

3.培养审美情趣,陶冶情操。

教学重点理解诗歌内容,赏析名句。

教学难点品味诗歌之美,体会作者的思想感情。

教学时间2课时教学过程第一课时学习《野望》一、新课导入中国是诗的国度,尤其是中国古典诗歌博大精深,有很多传世佳作,它们内涵深刻,意存高远,包含许多哲理,学习古诗文,有利于陶冶情操,提高修养,丰富想象。

大家从儿时起就开始接触中国古诗了,你永远不会忘记的启蒙诗有哪些?(学生背诵)为什么记住了这些诗歌?(归纳诗的特点)今天我们再一起走进唐诗的优美世界。

二、检查预习1.律诗知识。

律诗是近体诗的一种。

要求诗句字数整齐划一,每句五个字或七个字,简称“五律”或“七律”。

通常的律诗规定每首八句,每两句成一联,计四联。

习惯上称第一联为首联,第二联为颔联,第三联为颈联,第四联为尾联。

每首的二、三联(即颔联、颈联)的上下句必须是对偶句。

律诗要求全诗通押一个韵,限平声韵;第二、四、六、八句押韵,首句可押可不押。

律诗每句中用字平仄音相同,上下句中的平仄音相对。

此外,也有十句以上偶数句的律诗,称“排律”或“长律”。

自从南朝齐永明年间,沈约等人将声律的知识运用到诗歌创作当中,律诗这种新的体裁就已酝酿着了。

到初唐的沈佺期、宋之问手里律诗遂定型化,成为一种重要的诗歌体裁。

而早于沈、宋六十余年的王绩,已经能写出了较为成熟的律诗,如《野望》。

2.作者作品。

王绩(约589-644),字无功,号东皋子,绛州龙门(今山西河津)人。

隋末举孝廉,除秘书正字。

不乐在朝,辞疾,复授扬州六合丞。

时天下大乱,弃官还故乡。

唐武德中,诏以前朝官待诏门下省。

贞观初,以疾罢归河渚间,躬耕东皋,自号“东皋子”。

性简傲,嗜酒,能饮五斗,自作《五斗先生传》,撰《酒经》《酒谱》。

其诗近而不浅,质而不俗,真率疏放,有旷怀高致,直追魏晋高风。

3.初读感知(1)播放【媒体资源】《野望》,学生听读,结合注释,把握诗意。