高考数学名校全攻略专题复习 第1部分 专题2 第3讲 极限、数学归纳法(理)课件

- 格式:ppt

- 大小:951.50 KB

- 文档页数:40

学科:数学教学内容:数列、极限、数学归纳法(上)【考点梳理】一、考试内容1.数列,等差数列及其通项公式,等差数列前n项和公式。

2.等比数列及其通项公式,等比数列前n项和公式。

3.数列的极限及其四则运算。

4.数学归纳法及其应用。

二、考试要求1.理解数列的有关概念,了解递推公式是给出数列的一种方法,并能根据递推公式写出数列的前n项和。

2.理解等差数列的概念,掌握等差数列的通项公式与前n项和公式,并能够应用这些知识解决一些问题。

3.理解等比数列的概念,掌握等比数列的通项公式与前n项和公式,并能够运用这些知识解决一些问题。

4.了解数列极限的定义,掌握极限的四则运算法则,会求公比的绝对值小于1的无穷等比数列前n项和的极限。

5.了解数学归纳法的原理,并能用数学归纳法证明一些简单的问题。

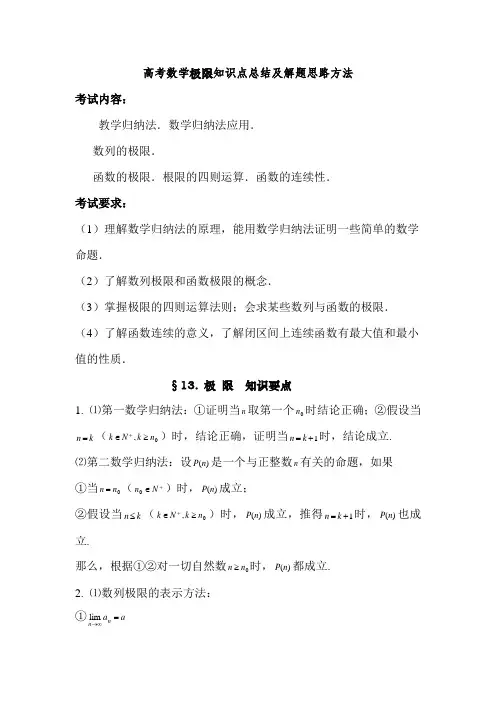

三、考点简析1.数列及相关知识关系表2.作用地位(1)数列是函数概念的继续和延伸,是定义在自然集或它的子集{1,2,…,n}上的函数。

对于等差数列而言,可以把它看作自然数n的“一次函数”,前n项和是自然数n的“二次函数”。

等比数列可看作自然数n的“指数函数”。

因此,学过数列后,一方面对函数概念加深了了解,拓宽了学生的知识范围;另一方面也为今后学习高等数学中的有关级数的知识和解决现实生活中的一些实际问题打下了基础。

(2)数列的极限这部分知识的学习,教给了学生“求极限”这一数学思路,为学习高等数学作好准备。

另一方面,从数学方法来看,它是一种与以前学习的数学方法有所不同的全新方法,它有着现代数学思想,它把辩证唯物主义的思想引进了数学领域,因而,学习这部分知识不仅能接受一种新的数学思想方法,同时对培养学生唯物主义的世界观也起了一定的作用。

(3)数学归纳法是一种数学论证方法,学生学习了这部分知识后,又掌握了一种新的数学论证方法,开拓了知识领域,学会了新的技能;同时通过这部分知识的学习又学到一种数学思想。

学好这部分知识,对培养学生逻辑思维的能力,计算能力,熟悉归纳、演绎的论证方法,提高分析、综合、抽象、概括等思维能力,都有很好的效果。

数列、极限和数学归纳法安徽理(11)如图所示,程序框图(算法流程图)的输出结果是____________ (11)15【命题意图】本题考查算法框图的识别,考查等差数列前n 项和. 【解析】由算法框图可知(1)1232k k T k +=++++=,若T =105,则K =14,继续执行循环体,这时k =15,T >105,所以输出的k 值为15. (18)(本小题满分12分)在数1和100之间插入n 个实数,使得这2n +个数构成递增的等比数列,将这2n +个数的乘积记作n T ,再令,lg n n a T =1n ≥.(Ⅰ)求数列{}n a 的通项公式;(Ⅱ)设1tan tan ,n n n b a a += 求数列{}n b 的前n 项和n S .(本小题满分13分)本题考查等比和等差数列,指数和对数的运算,两角差的正切公式等基本知识,考查灵活运用知识解决问题的能力,综合运算能力和创新思维能力. 解:(I )设221,,,+n l l l 构成等比数列,其中,100,121==+n t t 则,2121++⋅⋅⋅⋅=n n n t t t t T ①, ,1221t t t t T n n n ⋅⋅⋅⋅=++ ②①×②并利用得),21(1022131+≤≤==+-+n i t t t t n i n.1,2lg ,10)()()()()2(2122112212≥+==∴=⋅⋅⋅⋅=+++++n n T a t t t t t t t t T n n n n n n n n(II )由题意和(I )中计算结果,知.1),3tan()2tan(≥+⋅+=n n n b n另一方面,利用,tan )1tan(1tan )1tan())1tan((1tan kk kk k k ⋅++-+=-+=得.11tan tan )1tan(tan )1tan(--+=⋅+kk k k 所以∑∑+==⋅+==231tan )1tan(n k n k k n k k b S23tan(1)tan tan(3)tan3(1)tan1tan1n k k k n n +=+-+-=-=-∑安徽文(7)若数列}{n a 的通项公式是()()n a n =-13-2g ,则a a a 1210++=L (A ) 15 (B) 12 (C ) -12 (D) -15(7)A 【命题意图】本题考查数列求和.属中等偏易题. 【解析】法一:分别求出前10项相加即可得出结论;法二:12349103a a a a a a +=+==+= ,故a a a 1210++=3⨯5=15L .故选A. 北京理11.在等比数列{}n a 中,若112a =,44a =-,则公比q =________;12||||||n a a a +++= ________.【解析】112a =,442a q =-⇒=-,{||}n a 是以12为首项,以2为公比的等比数列,1121||||||22n n a a a -+++=- 。

高等数学极限求法总结高等数学极限求法总结极限的判断定义是:单调递增有上界则有极限,单调递减有下界则有极限。

下面是小编整理的高等数学极限求法总结,希望对你有帮助!函数极限可以分成而运用ε-δ定义更多的见诸于已知的极极限值的证明题中。

掌握这类证明对初学者深刻理解运用极限定义大有裨益。

限为例,f(x) 在点以A为极限的定义是:对于任意给定的正数ε(无论它多么小),总存在正数,使得当x满足不等式时,对应的f(x)函数值都满足不等式:,那么常数A就叫做函数f(x)当x→x时的极限。

1.利用极限的四则运算法则:极限四则运算法则的条件是充分而非必要的,因此,利用极限四则运算法则求函数极限时,必须对所给的函数逐一进行验证它是否满足极限四则运算法则条件,满足条件者。

方能利用极限四则运算法则进行求之。

不满足条件者,不能直接利用极限四则运算法则求之。

但是,井非不满足极限四则运算法则条件的函数就没有极限,而是需将函数进行恒等变形,使其符合条件后,再利用极限四则运算法则求之。

而对函数进行恒等变形时,通常运用一些技巧如拆项、分子分母同时约去零因子、分子分母有理化、通分、变量替换等等。

例 1 求 lim( x 2 3x + 5).x→ 2解: lim( x 2 3x + 5) = lim x 2 lim 3x + lim 5= (lim x) 2 3 lim x + lim 5= 2 2 3 2 + 5 = 3.x→2 x →2 x →2 x →2 x →2 x →2 x →22.利用洛必达法则洛必达(L Hopital)法则是在一定条件下通过分子分母分别求导再求极限来确定未定式值的方法.简单讲就是,在求一个含分式的函数的极限时,分别对分子和分母求导,在求极限,和原函数的极限是一样的。

一般用在求导后为零比零或无穷比无穷的类型。

利用洛必达求极限应注意以下几点:设函数f(x)和F(x)满足下列条件:(1)x→a时,lim f(x)=0,lim F(x)=0;(2)在点a的某去心邻域内f(x)与F(x)都可导,且F(x)的导数不等于0;(3)x→a时,lim(f(x)/F(x))存在或为无穷大则x→a时,lim(f(x)/F(x))=lim(f(x)/F(x))例1:1-cosx = 1-{1-2[sin(x/2)]^2} = 2[sin(x/2)]^2xsinx = 2xsin(x/2)cos(x/2)原式= lim 2[sin(x/2)]^2 / [2xsin(x/2)cos(x/2)] = tgx / x对分子分母同时求导(洛必达法则)(tgx) = 1 / (cosx)^2(x) = 1原式 = lim 1/(cosx)^2当 x --> 0 时,cosx ---> 1原式 = 13.利用两个重要极限:应用第一重要极限时,必须同时满足两个条件:① 分子、分母为无穷小,即极限为 0 ;② 分子上取正弦的角必须与分母一样。

数学分析中极限的求法总结第一篇:数学分析中极限的求法总结数学分析中极限的求法总结1.1 利用极限的定义求极限用定义法证明极限,必须有一先决条件,即事先得知道极限的猜测值A,这种情况一般较困难推测出,只能对一些比较简单的数列或函数推测分析出极限值,然后再去用定义法去证明,在这个过程中,放缩法和含绝对值的不等式总是密切相连的。

例:limf(x)=A的ε-δ 定义是指:∀ε>0,∃δ=δ(x0,ε)>0,0<|x-x0|x→x0<δ⇒|f(x)-A|<ε 为了求δ 可先对x0的邻域半径适当限制,如然后适当放大|f(x)-A|≤φ(x)(必然保证φ(x)为无穷小),此时往往要用含绝对值的不等式:|x+a|=|(x-x0)+(x0+a)|≤|x-x0|+|x0+a|<|x0+a|+δ1域|x+a|=|(x-x0)+(x0+a)|≥|x0+a|-|x-x0|>|x0+a|-δ1从φ(x)<δ2,求出δ2后,取δ=min(δ1,δ2),当0<|x-x0 |<δ时,就有|f(x)-A|<ε.x+x+...xn=a.例:设limxn=a则有lim1 2n→∞n→∞nε∣xn-a∣<于是当证明:因为limxn=a,对∀ε>0,∃N1=N1(ε),当n>N1时,n→∞2x+x+...+xn∣x+x+...+xn-na∣12-a∣=12 n>N1nn0<ε<1其中A=∣x1-a∣+∣x2-a∣+∣xN1-α∣是一个定数,再由解得n>2AAε<,n2x+x+...+xnεε⎧⎡2A⎤⎫,故取N=max⎨N1,⎢⎥⎬当n>N12-α<+=ε。

εn22⎩⎣ε⎦⎭1.2 利用极限的四则运算性质求极限定理[1]:若极限limf(x)和limg(x)都存在,则函数f(x)±g(x),f(x)⋅g(x)当x→x0x→x0x→x0时也存在且①lim[f(x)±g(x)]=limf(x)±limg(x)x→x0x→x0x→x0②lim[f(x)⋅g(x)]=limf(x)⋅limg(x)x→x0x→x0x→x0limf(x)f(x)f(x)x→x又若c≠0,则在x→x0时也存在,且有lim.=0x→x0g(x)g(x)limg(x)x→x0利用该种方法求极限方法简单,但要注意条件是每项或每个因子极限存在,0∞一般情况所给的变量都不满足这个条件,例如出现,∞-∞等情况,都0∞不能直接运用四则运算法则,必须对变量进行变形。

目录引言 (1)一、基本概念与基本理论 (2)(一)函数极限 (2)(二)重要极限 (9)(三)函数的上极限与下极限 (10)(四)Stolz定理的推广定理 (11)二、习题类型与其解题方法归纳 (11)(一) 根据定义证明函数正常极限与非正常极限的方法。

(12)(二)根据定义与极限性质证题的方法 (14)(三)求函数极限方法 (15)(四)判断函数极限存在与不存在的方法 (20)参考文献: (24)函数极限理论的归纳与解题方法的总结薛昌涛(渤海大学数学系 辽宁 锦州 121000 中国)摘要:宇宙中的任何事物都是不断运动变化、相互联系、相互制约的。

“函数”的产生正是为了满足刻划这种关系的需要,函数极限理论可谓函数理论重中之重。

极限定义24个,性质60个,习题更是千变万化,看上去似乎很繁杂,但经过深入浅出的分析就会很明了。

本文旨在化繁为简、总结规律,启示方法。

关键词:函数、极限、方法The Conclusion of Theory of Function Limit and MethodsSummary(Department of math bohai university liaoning jinzhou 121000)Xue ChangtaoAbstract: Everything in the universe is always moving, varying, intergrating or restricting each other. Function emerged for the need of describing this relation. The thory of function limit plays a key role in function theory. There are Twenty – four definitions to limit, sixty qualties, and the exercises are ever changing. It seems complex very much, but it will be clear after delicate analysis. This text aim at changing complex to simple, suming up the regulars, enlightening the methods.Key words: Function Limit Method引 言“函数”一词是微积分的创始人之一莱布尼兹(Leibniz)最先使用的,并且把x 的函数记为)(),(x x f 等,但是,直到19世纪初,人们还是把函数理解为“变量和常数组成的解析表达式”。

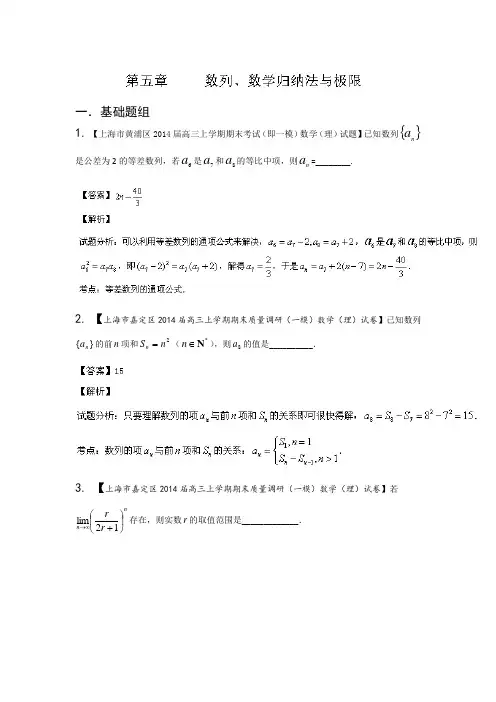

一.基础题组1. 【上海市黄浦区2014届高三上学期期末考试(即一模)数学(理)试题】已知数列{}n a 是公差为2的等差数列,若6a 是7a 和8a 的等比中项,则n a =________.2. 【上海市嘉定区2014届高三上学期期末质量调研(一模)数学(理)试卷】已知数列}{n a 的前n 项和2n S n =(*N ∈n ),则8a 的值是__________.3. 【上海市嘉定区2014届高三上学期期末质量调研(一模)数学(理)试卷】若nn r r ⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞→12lim 存在,则实数r 的取值范围是_____________.4. 【虹口区2013学年度第一学期高三年级数学学科期终教学质量监控测试题】在n n n C B A ∆中,记角n A 、n B 、n C 所对的边分别为n a 、n b 、n c ,且这三角形的三边长是公差为1的等差数列,若最小边1+=n a n ,则=∞→n n C lim ( )..A 2π .B 3π .C 4π .D 6π5. 【上海市浦东新区2013—2014学年度第一学期期末质量抽测高三数学试卷(理卷)】221lim 2n n n n→∞+=-___________.6. 【上海市普陀区2014届高三上学期12月质量调研数学(理)试题】若圆1)1(22=-+y x 的圆心到直线:n l 0=+ny x (*N n ∈)的距离为n d ,则=∞→n n d lim .【答案】1 【解析】试题分析:圆心为(0,1),21nd n =+,22limlim1111n n n n→∞→∞==++. 考点:点到直线距离公式,极限.7.【2013学年第一学期十二校联考高三数学(理)考试试卷】计算:2(1)(13)lim(2)(1)n n n n n n →∞+-=-++________.8. 【上海市浦东新区2013—2014学年度第一学期期末质量抽测高三数学试卷(理卷)】已知数列{}n a 中,11a =,*13,(2,)n n a a n n N -=+≥∈,则n a =___________.9. 【2013学年第一学期十二校联考高三数学(理)考试试卷】设正项数列}{n a 的前n 项和是n S ,若}{n a 和}{n S 都是等差数列,且公差相等,则1a =_______________. 【答案】14【解析】试题分析:等差数列}{n a 的公差为d ,则21()22n d dS n a n =+-,21()22n d dS n a n =+-,数列}{n S 是等差数列,则n S 是关于n 的一次函数(或者是常函数),则102da -=,2n d S n =,从而数列}{n S 的公差是2d ,那么有2d d =,0d =(舍去)或12d =,114a =. 考点:等差数列的通项公式.10. 【上海市十三校2013年高三调研考数学试卷(理科)】计算:2211lim[()]12n n n n n →+∞--++=_________.11. 【上海市十三校2013年高三调研考数学试卷(理科)】设正数数列{}n a 的前n 项和是n S ,若{}n a 和{n S }都是等差数列,且公差相等,则=+d a 1__ _.12. 【2013学年第一学期徐汇区学习能力诊断卷高三年级数学学科(理科)】计算:210lim323xnn→∞++=.【答案】23【解析】试题分析:这属于“∞∞”型极限问题,求极限的方法是分子分母同时除以n(n的最高次幂),化为一般可求极限型,即210lim323xnn→∞++1022lim2333nnn→∞+==+.考点:“∞∞”型极限13.【2013学年第一学期徐汇区学习能力诊断卷高三年级数学学科(理科)】如果()1111112312nf nn n=++++++++L L(*n N∈)那么()()1f k f k+-共有项.14.【上海市杨浦区2013—2014学年度第一学期高三年级学业质量调研数学试卷(理科)】计算:=+∞→133limnnn.15.【上海市长宁区2013—2014第一学期高三教学质量检测数学试卷(理科)】已知数列{}{}n n b a ,都是公差为1的等差数列,其首项分别为11,b a ,且,511=+b a,,11N b a ∈设),(N n a c n b n ∈=则数列{}n c 的前10项和等于______.【答案】85 【解析】试题分析:数列{}n c 到底是什么暂时不知,因此我们试着把其前10项的和10S 表示出来,1210b b S a a =++L10b a +11121[(1)][(1)][(1)]n a b a b a b =+-++-+++-L 1121010()10a b b b =++++-L =111091010102a b ⨯++-1110()451085a b =++-=. 考点:等差数列的通项公式与前n 和公式.二.能力题组1. 【上海市黄浦区2014届高三上学期期末考试(即一模)数学(理)试题】已知数列{}na 满足()()*+∈=-+N n n a a n nn ,11,则数列{}na 的前2016项的和2016S 的值是___________.可行,由此我们可得2016S =12344342414()()k k k k a a a a a a a a ---+++++++++L L 20132014(a a ++2015a + 2016)a +(222)(226)(22(42))(222014)k =+⨯++⨯+++⨯-+++⨯L L 25044(13=⨯+⨯++5+L 1007)+=1017072.考点:分组求和.2. 【上海市嘉定区2014届高三上学期期末质量调研(一模)数学(理)试卷】某种平面分形图如下图所示,一级分形图是一个边长为1的等边三角形(图(1));二级分形图是将一级分形图的每条线段三等分,并以中间的那一条线段为一底边向形外作等边三角形,然后去掉底边(图(2));将二级分形图的每条线段三等边,重复上述的作图方法,得到三级分形图(图(3));…;重复上述作图方法,依次得到四级、五级、…、n 级分形图.则n 级分形图的周长为__________.3. 【虹口区2013学年度第一学期高三年级数学学科期终教学质量监控测试题】已知函数2sin)(2πn n n f =,且)1()(++=n f n f a n ,则=++++2014321a a a a Λ . 【答案】4032- 【解析】试题分析:考虑到sin2n π是呈周期性的数列,依次取值1,0,1,0,-L ,故在122014a a a +++L 时要分组求和,又由n a 的定义,知1352013a a a a ++++L (1)(2)(3)(4)(2013)(2014)f f f f f f =++++++L2222221357200920112013=-+-++-+L 1(53)(53)(97)(97)=+-++-++L (20132011)+-⋅(20132011)+12(357920112013)=+++++++L 110062016=+⨯,242014a a a +++L(2)(3)(4)f f f =+++(5)(2014)(2015)f f f +++L 22223520132015=-+++-L 22(352013)2015=+++-L 2100620062015=⨯-,从而122014a a a +++L 1210062016=+⨯⨯图(1)图(2)图(3)……22015-4032=-.考点:周期数列,分组求和.4. 【虹口区2013学年度第一学期高三年级数学学科期终教学质量监控测试题】已知{}n a 是各项均为正数的等比数列,且1a 与5a 的等比中项为2,则42a a +的最小值等于 .5. 【上海市长宁区2013—2014第一学期高三教学质量检测数学试卷(理科)】数列{}n a 满足*,5221...2121221N n n a a a n n ∈+=+++,则=n a .6. 【上海市浦东新区2013—2014学年度第一学期期末质量抽测高三数学试卷(理卷)】已知函数,1)(22+=x x x f 则 ()()()111112(2013)20142320132014f f f f f f f f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++++++++= ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭K L ( )(A) 201021 (B) 201121 (C) 201221 (D) 2013217. 【上海市普陀区2014届高三上学期12月质量调研数学(理)试题】数列}{n a 中,若11=a ,n n n a a 211=++(*N n ∈),则=+++∞→)(lim 221n n a a a Λ .8. 【上海市普陀区2014届高三上学期12月质量调研数学(理)试题】数列}{n a 的前n 项和为n S ,若2cos 1πn n a n +=(*N n ∈),则=2014S . 【答案】1006 【解析】试题分析:组成本题数列的通项公式中,有式子cos2n π,它是呈周期性的,周期为4,因此在求和2014S 时,想象应该分组,依次4个为一组,12341(12)1(14)a a a a +++=+-+++6=,56781(16)1(18)6a a a a +++=+-+++=,43424141[1(42)]1(14)k k k k a a a a k k ---+++=+--+++6=,最后还剩下20131a =,2014120142013a =-=-,所以20146503120131006S =⨯+-=.考点:分组求和.9. 【2013学年第一学期十二校联考高三数学(理)考试试卷】若数列{}n a 满足:111,2()n n a a a n N *+==∈,则前6项的和6S= .(用数字作答)10. 【上海市十三校2013年高三调研考数学试卷(理科)】等差数列{}n a 中,1102,15a S ==,记2482n n B a a a a =++++L ,则当n =____时,n B 取得最大值.11. 【上海市十三校2013年高三调研考数学试卷(理科)】已知函数()(2318,3133,3x tx x f x t x x ⎧-+≤⎪=⎨-->⎪⎩,记()()*n a f n n N =∈,若{}n a 是递减数列,则实数t 的取值范围是______________.12. 【上海市十三校2013年高三调研考数学试卷(理科)】已知无穷数列{}n a 具有如下性质:①1a 为正整数;②对于任意的正整数n ,当n a 为偶数时,12nn a a +=;当n a 为奇数时,112n n a a ++=.在数列{}n a 中,若当n k ≥时,1n a =,当1n k ≤<时,1n a >(2k ≥,*k N ∈),则首项1a 可取数值的个数为 (用k 表示)三.拔高题组1. 【虹口区2013学年度第一学期高三年级数学学科期终教学质量监控测试题】数列{}n a 是递增的等差数列,且661-=+a a ,843=⋅a a . (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)求数列{}n a 的前n 项和n S 的最小值; (3)求数列{}n a 的前n 项和n T .【答案】(1) 210n a n =-;(2)20-;(3)229,15,*,940,6,*,n n n n n N T n n n n N ⎧-+≤≤∈⎪=⎨-+≥∈⎪⎩.【解析】2.【上海市普陀区2014届高三上学期12月质量调研数学(理)试题】已知数列{}a中,n13a =,132n n n a a ++=⋅,*n N ∈.(1)证明数列{}2n n a -是等比数列,并求数列{}n a 的通项公式;(2)在数列{}n a 中,是否存在连续三项成等差数列?若存在,求出所有符合条件的项;若不存在,请说明理由;(3)若1r s <<且r ,*s N ∈,求证:使得1a ,r a ,s a 成等差数列的点列(),r s 在某一直线上.(2)假设在数列{}n a 中存在连续三项成等差数列,不妨设连续的三项依次为1k a -,k a ,1k a +(2k ≥,*k N ∈),由题意得,112+-+=k k k a a a ,将1)1(2--+=k k k a ,211)1(2----+=k k k a ,kk k a )1(211-+=++代入上式得……7分])1(2[])1(2[])1(2[21211k k k k k k -++-+=-++---………………8分化简得,21)1(42---⋅=-k k ,即11)1(42---⋅=k k ,得4)2(1=--k ,解得3=k所以,存在满足条件的连续三项为2a ,3a ,4a 成等比数列。

目录:函数与极限 (1)1、集合的概念 (1)2、常量与变量 (2)2、函数 (3)3、函数的简单性态 (4)4、反函数 (4)5、复合函数 (5)6、初等函数 (6)7、双曲函数及反双曲函数 (7)8、数列的极限 (8)9、函数的极限 (9)10、函数极限的运算规则 (11)一、函数与极限1、集合的概念一般地我们把研究对象统称为元素,把一些元素组成的总体叫集合(简称集)。

集合具有确定性(给定集合的元素必须是确定的)和互异性(给定集合中的元素是互不相同的)。

比如“身材较高的人”不能构成集合,因为它的元素不是确定的。

我们通常用大字拉丁字母A、B、C、……表示集合,用小写拉丁字母a、b、c……表示集合中的元素。

如果a是集合A中的元素,就说a属于A,记作:a∈A,否则就说a不属于A,记作:a A。

⑴、全体非负整数组成的集合叫做非负整数集(或自然数集)。

记作N⑵、所有正整数组成的集合叫做正整数集。

记作N+或N+。

⑶、全体整数组成的集合叫做整数集。

记作Z。

⑷、全体有理数组成的集合叫做有理数集。

记作Q。

⑸、全体实数组成的集合叫做实数集。

记作R。

集合的表示方法⑴、列举法:把集合的元素一一列举出来,并用“{}”括起来表示集合⑵、描述法:用集合所有元素的共同特征来表示集合。

集合间的基本关系⑴、子集:一般地,对于两个集合A、B,如果集合A中的任意一个元素都是集合B的元素,我们就说A、B有包含关系,称集合A为集合B的子集,记作A B(或B A)。

⑵相等:如何集合A是集合B的子集,且集合B是集合A的子集,此时集合A中的元素与集合B中的元素完全一样,因此集合A与集合B相等,记作A=B。

⑶、真子集:如何集合A是集合B的子集,但存在一个元素属于B但不属于A,我们称集合A是集合B的真子集。

⑷、空集:我们把不含任何元素的集合叫做空集。

记作,并规定,空集是任何集合的子集。

⑸、由上述集合之间的基本关系,可以得到下面的结论:①、任何一个集合是它本身的子集。

课题:2.1数学归纳法及其应用举例(三)教学目的:1. 牢固掌握数学归纳法的证明步骤,熟练表达数学归纳法证明过程.2. 对数学归纳法的认识不断深化教学重点:证明整除性问题,证明与自然数n有关的几何问题.教学难点:在P(k)⇒P(k+1)递推时,找出n=k与n=k+1时的递推公式.授课类型:新授课课时安排:1课时教具:多媒体、实物投影仪内容分析:数学归纳法的应用是教学的重点,本节课着重是运用数学归纳法证明整除性问题,证明与自然数n有关的几何问题,在解析几何中主要是探索递推关系,教会学生思维,离开研究解答问题的思维过程几乎是不可能的.因此在日常教学中,尤其是解题教学中,必须把教学集中在问题解答或解答问题的整个过程上.理清思路是教学的重点.即递推关系的探索发现、创新等思维过程的暴露,知识形成过程的揭示为教学重点.用数学归纳法证明整除问题,P(k)⇒P(k+1)的整式变形是个难点,找出它们之间的差异,从决定n=k时,P(k)做何种变形,一般地只有将n=k+1时P(k+1)的整式进行分拆配凑成P(k)的形式,再利用归纳假设和基本事实.这个变形是难点.用数学归纳法证明几何中的问题时,难点就是在P(k)⇒P(k+1)递推时,找出n=k与n=k+1时的递推公式,这是关键所在.要分析增加一条曲线或直线后,点、线段、曲线段、平面块在P(k)基础上净增多少,于是就找出了相应的递推关系教学过程:一、复习引入:1.归纳法:由一些特殊事例推出一般结论的推理方法.特点:特殊→一般2. 不完全归纳法:根据事物的部分(而不是全部)特例得出一般结论的推理方法叫做不完全归纳法.3. 完全归纳法: 把研究对象一一都考查到了而推出结论的归纳法称为完全归纳法.完全归纳法是一种在研究了事物的所有(有限种)特殊情况后得出一般结论的推理方法,又叫做枚举法.与不完全归纳法不同,用完全归纳法得出的结论是可靠的.通常在事物包括的特殊情况数不多时,采用完全归纳法.4.数学归纳法:对于某些与自然数n有关的命题常常采用下面的方法来证明它的正确性:先证明当n取第一个值n0时命题成立;然后假设当n=k(k∈N*,k≥n 0)时命题成立,证明当n=k+1时命题也成立这种证明方法就叫做数学归纳法 5. 数学归纳法的基本思想:即先验证使结论有意义的最小的正整数n 0,如果当n =n 0时,命题成立,再假设当n =k (k ≥n 0,k ∈N *)时,命题成立.(这时命题是否成立不是确定的),根据这个假设,如能推出当n =k +1时,命题也成立,那么就可以递推出对所有不小于n 0的正整数n 0+1,n 0+2,…,命题都成立.6.用数学归纳法证明一个与正整数有关的命题的步骤:(1)证明:当n 取第一个值n 0结论正确;(2)假设当n =k (k ∈N *,且k ≥n 0)时结论正确,证明当n =k +1时结论也正确.由(1),(2)可知,命题对于从n 0开始的所有正整数n 都正确 递推基础不可少,归纳假设要用到,结论写明莫忘掉.二、讲解范例: 例1用数学归纳法证明:x 2n -y 2n (*n N )能被x +y 整除 证明: (1)当n =1时,x 2n -y 2n =x 2-y 2=(x -y )(x +y )所以(x -y )(x +y )能被x +y 整除.故n =1时命题成立.(2) 假设n =k 时x 2k -y 2k 能被x +y 整除,(利用添项去项将x 2k +2-y 2k +2配成x 2k -y 2k 的形式,再用归纳假设)因为x 2k +2-y 2k +2=x 2·x 2k -y 2·y2k =x 2(x 2k -y 2k )+x 2·y 2k -y 2·y2k =x 2(x 2k -y 2k )+y 2k (x 2-y 2)由假设x 2k -y 2k 能被x +y 整除,而x 2-y 2也能被x +y 整除.故x 2k +2-y 2k +2能被x +y 整除,即n =k +1时也成立.由(1)、(2)知命题对一切正整数都成立.例2 用数学归纳法证明:对于任意自然数n ,数11n +2+122n +1是133的倍数.证明:(1) 当n =0时,11n +2+122n +1=112+121=121+12=133.故n =0时命题成立.(2)假设当n =k 时命题成立,即11k +2+122k +1能被133整除.∴n =k +1时,11(k +1)+2+122(k +1)+1=11·11k +2+122·122k +1 =11·(11k +2+122k +1)+122·122k +1-11×122k +1 =11·(11k +2+122k +1)+122k +1(144-11)=11·(11k +2+122k +1)+122k +1·133由归纳假设知11k +2+122k +1及133都能被133整除.∴11(k +1)+2+122(k +1)+1能被133整除,即n =k +1时命题也成立.根据(1)(2)可知.命题对一切自然数都成立.说明:第一步的初始值,可能会:当n =1时,11n +2+122n +1=113+123=(11+12)(112-11×12+122)=23×(121+144-132)=23×133. ∴23×133能被133整除.即n =1时命题成立..因为自然数中包括0,所以第一步应验证n =0,而不是n =1.本题第一步若证明n =1时命题成立,一者计算量较大,二者也不符合自然数集的新定义. 证n =0,既方便减少计算量又科学更严密.一般情况,有时为了简化计算常将证明n =1改证n =0或n =-1,这种技巧称之“提前起点”,提前起点的前提是n 为整数,否则递推无法进行.另外,利用数学归纳法证明整除问题,由归纳假设P (k )能被p 整除,证P (k +1)能被p 整除,也可运用结论:“P (k +1)-P (k )能被p 整除⇒P (k +1)能被p 整除.”例3平面内有n (n ≥2)条直线,其中任何两条不平行,任何三条不过同一点,证明交点的个数为f (n )= 2)1(-n n . 证明:(1)当n =2时,两条直线的交点只有一个,又f (2)=21×2×(2-1)=1, 因此,当n =2时,命题成立.(2)假设当n =k (k ≥2)时命题成立,就是说,平面内满足题设的任何k 条直线的交点的个数f (k )等于21k (k -1).现在来考虑平面内有k +1条直线的情况.任取其中的一条直线,记为l .(如例3图所示).由上述归纳法的假设,除l 以外的其他k 条直线的交点个数为f (k )=21k (k -1). 另外,因为已知任何两条直线不平行,所以直线l 必与平面内其他k 条直线都相交(有k 个交点);又因为已知任何三条直线不过同一点,所以上面的k 个交点两两不相同,且与平面内其他的21k ·(k -1)个交点也两两不相同,从而平面内交点的个数是21k (k -1)+k =21k [(k -1)+2]=21(k +1)[(k +1)-1]. 这就是说,当n =k +1时,k +1条直线的交点个数为f (k +1)=21(k +1)[(k +1)-1]. 根据(1)、(2)可知命题对任何大于1的正整数都成立.三、课堂练习:1.n为奇数时x n+y n能被x+y整除.证明:(1)当n=1时,x n+y n=x+y,它能被x+y整除,所以n=1时命题成立.(2) 假设当n=k(k为正奇数)时,命题成立,即x k+y k能被x+y整除.当n=k+2时,x k+2+y k+2=x2·x k+y2·y k=x2(x k+y k)+y2·y k-x2·y k=x2(x k+y k)+y k(y2-x2)=x2(x k+y k)+y k·(y+x)(y-x).由归纳假设知.x k+y k能被x+y整除.(y+x)(y-x)也能被x+y整除.∴x2(x k+y k)+y k(y+x)(y-x)能被x+y整除.即x k+2+y k+2也能被x+y整除.故对n=k+2时也成立.即第k+1个奇数也成立.由(1)、(2)知命题对一切正奇数都成立2. 平面内有n个圆,任意两个圆都相交于两点,任何三个圆都不相交于同一点,求证这n个圆将平面分成f(n)=n2-n+2个部分.证明:(1)当n=1时,一个圆将平面分成两个部分,且f(1)=1-1+2=2.因此,n=1时命题成立.(2)假设n=k时命题成立,即k个圆把平面分成f(k)=k2-k+2个部分.则n=k+1时,在k+1个圆中任取一个圆C,剩下的k个圆将平面分成f(k)个部分,而圆C与k个圆有2k个交点,这2k个交点将圆C分成2k段弧,每段弧将它所在的平面部分一分为二,故共增加了2k个平面部分,因此:f(k+1)=f(k)+2k=k2-k+2+2k=(k+1)2-(k+1)+2.∴n=k+1时命题也成立.由(1)、(2)知对一切n∈N*,命题都成立.四、小结:本节课我们主要是学习了运用数学归纳法证明整除问题和几何中的问题.运用了从特殊到一般的探索、归纳、猜想及证明的思维方式进行求解.在证明整除时,为了得到相等的式子,同时添加一些项,再去掉一项,用数学归纳法证明几何问题,证题的关键是弄清增加一条直线能够增加多少不同的交点,解此类问题常运用几何图形的性质,可注意加以运用五、课后作业:用数学归纳法证明下列各题.1.两个连续正整数的积能被2整除.提示:设n∈N*,则要证明n(n+1)能被2整除.(1)n=1时,1×(1+1)=2.能被2整除,即命题成立.(2)假设n=k时,命题成立,即k·(k+1)能被2整除.那么当n=k+1时,(k+1)(k+1+1)=(k+1)(k+2)=k(k+1)+2(k+1).由归纳假设k(k+1)及2(k+1)都能被2整除.∴(k+1)(k+2)能被2整除.故n=k+1时命题也成立由(1)、(2)可知,命题对一切n∈N*都成立.2.x n-y n(n∈N*)能被x-y整除.提示:(1)n=1时,x1-y1能被x-y整除.(2)假设当n=k(k≥1)时命题成立,即x k-y k能被x-y整除.那么n=k+1时,x k+1-y k+1=x·x k-y·y k=x(x k-y k)+x·y k-y·y k=x(x k-y k)+y k(x-y).由归纳假设x k-y k及x-y能被x-y整除,所以x k+1-y k+1能被x-y整除.3.凸n边形的内角和f(n)=(n-2)·180°(n≥3).提示:(1)n=3时,图形是三角形,内角和为180°.又f(3)=(3-2)·180°=180°.∴n=3时命题成立.(2)假设当n=k时,命题成立,即凸k边形的内角和为f(k)=(k-2)·180°, 那么n=k+1时,凸k+1边形的内角和是在原来的凸k边形的基础上增加一个三角形,内角和f(k)+180°=(k-2)·180°+180°=[(k+1)-2]·180°.而f(k+1)=(k+1-2)·180°∴n=k+1时,命题也成立.由归纳假设凸n边形的内角和为f(n)=(n-2)·180°(n≥3).六、板书设计(略)七、课后记:。

如何利用高等数学知识解决高考数学中的极限问题高考数学是每个高中生都必须面对的一项关键考试,而其中最受考生关注的部分是极限问题。

作为高等数学的一部分,极限问题需要考生掌握一定的数学知识和技巧才能得到满分。

本文将探讨如何利用高等数学知识解决高考数学中的极限问题。

一、先弄清楚什么是极限在解决极限问题前,必须先理解极限的概念。

极限是一种数学概念,指在一个函数中x趋向于一个值a的过程。

简单来说,就是当x无限靠近a时,函数f(x)越来越接近某个值L。

这个值L就是函数在a处的极限。

例如,f(x) = 1/x,在x趋向于0时,它的值越来越大,并且不会发散。

因此可以认为,f(x)在x等于0处的极限为无穷大。

二、掌握求极限的几种方法在高考数学中,求出一个函数的极限的方法有很多,下面列举一些:1. 代入法:当极限的解析式子很简单的时候,我们直接将x的值代入求解即可。

例如,求lim(x→2)(x^2 + 2x - 8)的极限,代入x=2,得到的结果为0。

因此,此函数的极限为0。

2. 夹逼准则:夹逼准则也称为挤压定理,它是一种比较常见的极限求法。

当函数f(x)在x趋于某个点a的左侧和右侧时趋于相同的极限L,且它夹在两个函数g(x)和h(x)之间,而这两个函数的极限也都是L时,我们就可以用夹逼准则来求f(x)在x等于a处的极限。

例如,求出lim(x→0)(sinx/x)的值。

因为0 < sinx/x < 1,所以我们可以将sinx/x夹在两个函数0和1之间。

当x趋向于0时,0和1的极限都是相同的,所以根据夹逼准则,sinx/x在x等于0处的极限为1。

3. 等价无穷小代换法:在某些情况下,我们可以将一个无穷小代换成另一个与其等价的无穷小来求解极限。

例如,求lim(x→0)(sin2x/x)的值。

因为sin2x/x可以化简为2cosx,而cosx在x等于0处的极限为1,所以根据等价无穷小代换法,sin2x/x在x等于0处的极限也为2。