危险、有害因素分类、辨识方法及内容

- 格式:docx

- 大小:13.29 KB

- 文档页数:3

危险有害因素辨识与事故分类知识点详解一、危险有害因素辨识1.物理因素:主要包括噪音、振动、辐射、温度、湿度、气压、照明等因素。

通过测量和评估这些因素,可以确定是否存在物理危险。

2.化学因素:主要包括有毒物质、腐蚀物质、易燃物质、爆炸物质、氧气限制等因素。

通过对工作场所及相关物质的检测和评估,可以确定是否存在化学危险。

3.生物因素:主要包括病原体、寄生虫、有害动植物等因素。

通过对工作环境及相关生物的检测和评估,可以确定是否存在生物危险。

4.机械因素:主要包括不安全设备、易损件、缺陷设备、错误操作等因素。

通过对工作设备及相关操作的检测和评估,可以确定是否存在机械危险。

5.人员因素:主要指人员的行为、技能、知识水平等因素。

通过对工作人员进行培训、考核和监督,可以减少人为因素对安全的影响。

二、事故分类事故分类是指对发生的事故按照一定的标准进行分类和归类,以便于事故的分析和研究,从而寻找避免事故发生的方法。

1.意外事故:是指在正常工作过程中,由于人员不慎、操作错误、设备故障等原因导致的事故。

意外事故较为常见,其原因较为复杂,需要通过事故调查和分析找出根本原因并采取相应措施。

2.突发事故:是指突然发生且具有短暂性的事故,如火灾、爆炸、地震等。

突发事故通常无法预测和避免,但可以通过应急预案和演练来减少伤害和损失。

3.疾病事故:是指由于工作环境、工作过程或劳动条件等原因导致工作人员患病的事故。

疾病事故的防控需要建立健全的职业健康管理制度,包括定期体检、职业病防治宣传、设备维护等措施。

4.职业病事故:是指由于长期接触有害物质或工作所导致的致病或因工致残的事故。

职业病事故通常比较隐蔽,其预防需要加强危险因素的辨识和监测。

5.灾害事故:是指因自然因素引起的较大规模、严重影响的事故,如地震、洪水、风暴等。

灾害事故往往无法预测和避免,但可以通过应急管理和灾害防控措施来减少伤害和损失。

综上所述,危险有害因素辨识和事故分类是安全管理中必不可少的知识点。

危险有害因素辨识及措施危险有害因素辨识及措施在生产、工作及生活中,存在许多危险和有害因素。

为了保障人身安全和健康,必须对这些因素进行辨识和分析,并采取相应的措施进行控制。

本文将详细介绍危险有害因素辨识及措施,主要包含以下方面:一、机械伤害机械伤害是指机械设备、工具等对人体造成的伤害。

常见的机械伤害包括夹具、刀具等造成的割伤、划伤,以及操作不慎导致的摔伤、砸伤等。

为避免机械伤害的发生,应采取以下措施:1.对机械设备、工具等进行定期检查和维护,确保其正常运转。

2.操作前认真检查设备、工具等,确保其安全可靠。

3.严格按照操作规程进行操作,禁止违规操作。

4.使用防护装置,如护手罩、安全带等,减少伤害程度。

二、坠落伤害坠落伤害是指从高处跌落时对人体造成的伤害。

常见的坠落伤害包括高空坠落、梯子滑倒等。

为避免坠落伤害的发生,应采取以下措施:1.合理设计工作场所,减少高处作业的难度和风险。

2.使用安全可靠的登高设备,如梯子、脚手架等。

3.定期检查和维护登高设备,确保其安全可靠。

4.遵循高处作业规范,佩戴安全带等防护用品。

三、电击伤害电击伤害是指电流通过人体造成的伤害。

常见的电击伤害包括触电、雷击等。

为避免电击伤害的发生,应采取以下措施:1.对电气设备进行定期检查和维护,确保其正常运转。

2.使用绝缘工具和设备,避免触电事故的发生。

3.在雷电多发区设置避雷设施,减少雷击的风险。

4.对工作人员进行电安全培训,提高其安全意识。

四、尘肺病尘肺病是指长期吸入粉尘导致肺部组织纤维化的一种疾病。

常见的尘肺病包括矽肺、煤工尘肺等。

为避免尘肺病的发生,应采取以下措施:1.使用粉尘控制设备,减少工作场所的粉尘浓度。

2.为工作人员提供防护用品,如口罩、面罩等。

3.定期对工作人员进行身体健康检查,及时发现并治疗尘肺病患者。

4.对工作环境进行改善,如加强通风、除尘等措施。

五、中毒、窒息中毒、窒息是指吸入有毒物质或氧气不足导致人体中毒或窒息的危害。

危险有害因素辨识的主要范围和内容危险有害因素辨识的主要范围和内容危险有害因素辨识是风险管理的重要环节,旨在识别和评估生产、经营、使用、储存等过程中可能存在的危险和有害因素。

本文将介绍危险有害因素辨识的主要范围和内容,包括化学品类危险有害因素、物理类危险有害因素、生物类危险有害因素、机械类危险有害因素、电气类危险有害因素、其他危险有害因素、重大危险源辨识以及事故隐患辨识。

1.化学品类危险有害因素辨识化学品类危险有害因素辨识主要是针对化学品的生产、使用、储存等过程中可能产生的危险和有害因素进行识别和评估。

例如,易燃、易爆、有毒、腐蚀性等化学品的生产、储存和使用过程中都可能存在相应的危险和有害因素。

针对这些因素,需要采取相应的安全措施,如隔离、通风、个体防护等。

2.物理类危险有害因素辨识物理类危险有害因素辨识主要是针对物理因素可能产生的危险和有害因素进行识别和评估。

例如,高处坠落、物体打击、机械伤害、噪声、振动等物理因素都可能对人员和设备造成伤害或损坏。

针对这些因素,需要采取相应的安全措施,如加装防护栏、定期维护设备、佩戴个人防护用品等。

3.生物类危险有害因素辨识生物类危险有害因素辨识主要是针对生物因素可能产生的危险和有害因素进行识别和评估。

例如,细菌、病毒、寄生虫等生物因素都可能对人体造成伤害或疾病。

针对这些因素,需要采取相应的安全措施,如定期消毒、保持个人卫生、加强食品卫生管理、预防接种疫苗等。

4.机械类危险有害因素辨识机械类危险有害因素辨识主要是针对机械设备可能产生的危险和有害因素进行识别和评估。

例如,旋转部件的夹挤、摩擦,高处坠落,运动部件的撞击等都可能对人员和设备造成伤害或损坏。

针对这些因素,需要采取相应的安全措施,如加装防护栏、安装急停按钮、定期检查和维护设备等。

5.电气类危险有害因素辨识电气类危险有害因素辨识主要是针对电气设备可能产生的危险和有害因素进行识别和评估。

例如,触电、电火灾、电磁辐射等都可能对人员和设备造成伤害或损坏。

危险、有害因素及其辨识标准危险、有害因素及其辨识标准在生产、经营和管理过程中,危险和有害因素始终存在。

为了保障员工人身安全、企业财产不受损失以及环境得到保护,需要对危险和有害因素进行识别、评估和控制。

本文将介绍危险、有害因素的辨识标准,并详细阐述危险物品识别、工作场所危害识别、工艺过程危害识别、设备设施危害识别、职业健康危害识别、环境因素识别、法律法规符合性评估、事故案例分析、专家评审以及培训教育等方面的内容。

1.危险物品识别危险物品是指具有易燃、易爆、有毒、有害等特性,会对人身安全和财产造成危害的物品。

在生产、经营和管理过程中,需要对危险物品进行识别,了解其性质、危害程度和管理方式。

例如,某些化学物品可能易燃易爆,对人体有毒害,需严格控制其储存、运输和使用过程。

2.工作场所危害识别工作场所存在的危害因素包括职业病、劳动保护等方面。

例如,某些行业可能存在尘、毒等职业病危害因素,需对员工进行职业健康检查和保护。

此外,工作场所还需遵守相关劳动保护法规,为员工提供安全保障。

3.工艺过程危害识别工艺过程中存在的危害因素包括化学反应、热能利用等方面。

例如,某些化学反应可能产生有毒有害气体,需对工艺过程进行严格控制和监测。

同时,工艺过程中使用的热能也可能导致烫伤等危害,需采取相应的防护措施。

4.设备设施危害识别设备设施存在的危害因素包括材料疲劳、软件漏洞等方面。

例如,某些设备设施可能因长时间使用而出现疲劳裂纹或故障,需定期进行检查和维护。

此外,设备设施还需满足相关安全标准和要求,如防雷、防电等。

5.职业健康危害识别职业健康存在的危害因素包括呼吸系统疾病、化学物质摄入等方面。

例如,某些行业可能存在粉尘等呼吸系统疾病危害因素,需对员工进行职业健康检查和保护。

此外,员工还需遵守相关职业健康法规,如佩戴防护用品等。

6.环境因素识别环境因素包括自然环境和污染源等方面。

例如,某些地区可能存在地震、洪水等自然灾害风险,需采取相应的防护措施。

作业环境危险危害因素辨识

一、危险有害因素识别的目的及意义

危险有害因素识别的目的是;从安全管理的角度讲是为了将生产过程中存在的隐患进行充分地识别,并对这些隐患采取相应的措施,以达到消除和减少事故的目的。

从安全评价的角度讲,是安全评价所必须要做的一项工作内容。

做这项工作的意义在于;能够为安全生产提供隐患的检查手段;能够充分认识到生产过程中所存在的危险有害因素;为减少事故、降低事故损害的后果打基础。

二、重要概念

危险--是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度。

一般用危险度来表示危险的程度。

在安全生产管理中,危险度用生产系统中事故发生的可能性和严重性给出,即:

R=f(F,C)

F--发生事故的可能性;

C--发生事故的严重性;

危险源--是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。

危险、危害因素--是指能使人造成死亡、对物造成突发性损坏,或影响人的身体健康导致疾病,对物造成慢性损坏的因素。

事故隐患--人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷,一旦有某个触发条件触发,就可发生事故。

三、危险、有害因素分类、辨识方法及内容

(一)危险、有害因素分类

按导致事故的直接原因进行分类,即根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-1992)的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,37小类。

1、物理性危险、有害因素:包括设备和设施缺陷、电危害、高低温危害、噪声和振动、辐射、有害粉尘等共15种;。

知识3、危险源分类及危险有害因素识别危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。

也就是说,危险源是能量、危险物质集中的核心,是能量传出来或爆发的地方。

危险源存在于确定的系统中,不同的系统范围,危险源的区域也不同。

例如,从全国范围来说,对于危险行业(如石油、化工等)具体的一个企业(如炼油厂)就是一个危险源。

而从一个企业系统来说,可能是某个车间、仓库就是危险源,一个车间系统中可能某台设备是危险源。

因此,分析危险源应按系统的不同层次来进行。

根据上述对危险源的定义,危险源应由三个要素构成:潜在危险性、存在条件和触发因素。

危险源的潜在危险性是指一旦触发事故,可能带来的危害程度或损失大小,或者说危险源可能释放的能量强度或危险物质量的大小。

危险源的存在条件是指危险源所处的物理、化学状态和约束条件状态,例如物质的压力、温度、化学稳定性,盛装容器的坚固性,周围环境障碍物等情况。

触发因素虽然不属于危险源的固有属性,但它是危险源转化为事故的外因,而且每一类型的危险源都有相应的敏感触发因素。

如易燃易爆物质,热能是其敏感的触发因素;又如压力容器,压力升高是其敏感触发因素。

因此,一定的危险源总是与相应的触发因素相关联。

在触发因素的作用下,危险源转化为危险状态,继而转化为事故。

危险源是可能导致事故发生的潜在的不安全因素。

实际上,生产过程中的危险源,即不安全因素种类繁多、非常复杂,它们在导致事故发生、造成人员伤害和财产损失方面所起的作用很不相同,相应地,控制它们的原则、方法也不相同。

根据危险源在事故发生、发展中的作用,把危险源划分为两大类,即第一类危险源和第二类危险源。

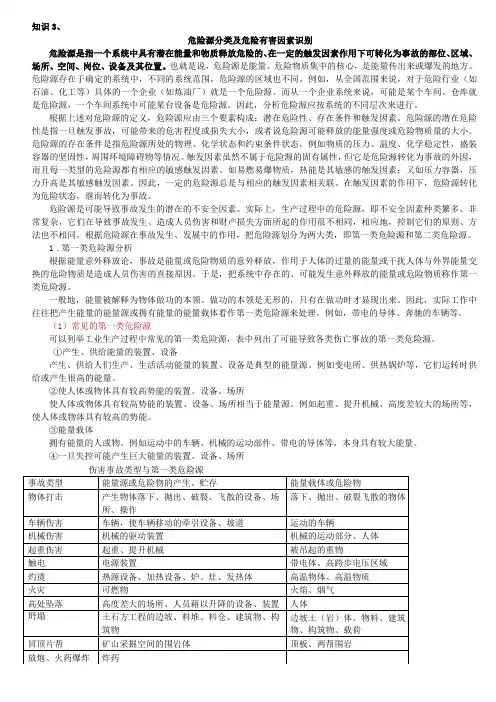

1.第一类危险源分析根据能量意外释放论,事故是能量或危险物质的意外释放,作用于人体的过量的能量或干扰人体与外界能量交换的危险物质是造成人员伤害的直接原因。

于是,把系统中存在的、可能发生意外释放的能量或危险物质称作第一类危险源。

危险、有害因素辨识和控制措施在工作中,我们会接触到很多危险和有害因素,如有毒化学品、高温高压、噪音等等。

这些危险和有害因素可能会对我们的身体造成伤害,严重时甚至危及我们的生命。

因此,科学的辨识和控制这些危险和有害因素非常重要。

危险、有害因素辨识危险、有害因素辨识是指对工作环境中可能存在的危险和有害因素进行识别、分析和评估,从而找出潜在的或者实际存在的危险和有害因素,为采取控制措施提供依据。

辨识的方法辨识危险、有害因素的方法有多种,下面介绍几种常见的方法:现场观察法现场观察法是指通过对工作现场进行观察、检查和测量,辨识可能存在的危险和有害因素。

这种方法非常直观和实用,可以直接发现一些事实问题。

例如,现场观察法可以发现工作区域是否存在安全隐患、是否存在污染物等等。

工作操作分析法工作操作分析法是指通过分析工作操作和工作流程,辨识可能存在的危险和有害因素。

这种方法需要对工作中的各个环节进行分析,找出可能的危险和有害因素。

例如,对于装配工作,需要考虑零部件可能会掉落或者受损,这些都是潜在的危险和有害因素。

设计评估法设计评估法是指对工作场所、设备、工具、机器等进行评估,辨识可能存在的危险和有害因素。

这种方法需要对工作场所、设备等进行全面的评估,发现潜在的安全隐患和潜在的有害因素。

例如,对于一些机器,需要评估其运转过程是否存在安全隐患,是否会产生有害气体等等。

辨识内容辨识危险、有害因素的内容包括以下几个方面:物理因素物理因素是指工作中可能存在的一些物理性的危险和有害因素,如高温、高压、辐射、噪音等等。

化学因素化学因素是指工作中可能存在的一些化学性的危险和有害因素,如有毒化学品、有害气体、粉尘等等。

生物因素生物因素是指工作中可能存在的一些生物性的危险和有害因素,如传染病、职业病等等。

人因因素人因因素是指工作中可能存在的一些人为因素,如工作强度、工作时间、人员素质等等。

危险、有害因素控制措施在辨识危险、有害因素之后,需要采取控制措施来降低或者消除这些危险和有害因素,保障工作人员的安全和健康。

危险有害因素分类辨识方法及内容Newly compiled on November 23, 2020危险、有害因素分类、辨识方法及内容1.危险、有害因素分类按导致事故的直接原因进行分类,即根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-1992)的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,37小类。

(1)物理性危险、有害因素:包括设备和设施缺陷、电危害、高低温危害、噪声和振动、辐射、有害粉尘等共15种;(2)化学性危险、有害因素:包括易燃易爆、有毒、腐蚀等共5种;(3)生物性危险、有害因素:如致病微生物、有害动植物等共5种;(4)心理、生理性危险、有害因素:如健康异常、心理异常等共5种;(5)行为性危险、有害因素:如操作错误、指挥错误等共4种;(6)其他危险、有害因素:作业空间不足、标识不清等。

也可参照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为物体打击、车辆伤害等20类。

2.辨识方法(1)直观经验分析方法a.对照、经验法对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力直观对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。

b.类比方法利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。

(2)系统安全分析方法应用某些系统安全工程评价方法进行危险、有害因素辨识。

系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统。

常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。

3.辨识内容(1)厂址:工程地质、地形地貌、水文、气象条件等。

(2)总平面布置:功能分区、防火间距和安全间距、动力设施、道路、贮运设施等。

(3)道路及运输:装卸、人流、物流、平面和竖向交叉运输等。

(4)建、构筑物:生产火灾危险性分类、库房储存物品的火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、防火间距等。

危险有害因素辨识的主要内容1. 引言在我们生活的这个五彩斑斓的世界里,安全无疑是最重要的。

你可别小看这“安全”二字,很多时候,它就像那穿梭在我们生活中的隐形守护者,默默地保护着我们不受各种潜在危险的侵害。

谈到危险有害因素辨识,这就像是给我们生活加了一个隐形的安全锁,确保我们不被那些看不见的风险给击中。

所以,今天我们就来聊聊这个话题,看看在这个危险有害因素的世界里,我们该如何找到那些潜在的“敌人”,确保自己和周围人的安全。

1.1 危险有害因素的定义首先,咱们得搞清楚什么是危险有害因素。

简单来说,就是那些可能对我们造成伤害或者对我们的健康产生负面影响的东西。

这个“东西”可以是物质的,也可以是环境的,甚至是行为上的。

不管是什么,只要它能给我们带来麻烦,那就可以称之为危险有害因素。

例如,化学品泄漏可能造成的中毒,或者设备故障导致的事故,这些都是我们需要重点关注的内容。

就像我们在生活中,偶尔也会遇到一些小麻烦,比如那没完没了的拖鞋,虽然它看起来不起眼,但不小心摔一跤也会让人哭笑不得。

1.2 辨识的方法和步骤要想准确识别这些危险有害因素,我们需要一点点耐心和细致。

首先,我们得进行一次全面的检查。

想象一下,这就像是给你的家做一次大扫除,不放过任何一个角落。

检查过程中,要注意那些可能藏在角落里的小怪兽,比如不规范的电线、乱丢的化学品等等。

接着,我们需要评估这些因素的危险程度。

拿到危险分数后,我们就可以制定相应的措施来防范这些风险。

这个过程就像是在给自己制定一份安全手册,让生活中的每一个环节都尽可能地安全。

2. 危险有害因素的分类说到辨识,咱们还得了解一下危险有害因素的分类。

毕竟,不同的“敌人”有不同的应对策略。

一般来说,这些因素可以分为物理性、化学性、生物性和心理性四大类。

2.1 物理性因素首先是物理性因素。

比如说噪音、震动、辐射等。

这些就像生活中的小麻烦,虽然不像化学品那样直接影响健康,但长时间暴露在这些因素下,也会让人感觉到不适。

危险因素分类及常用的危害辨识方法危险因素分类及常用的危害辨识方法在生产、生活和工作中,存在着各种危险因素,这些因素可能导致事故或危害的发生。

本文将介绍危险因素的分类及常用的危害辨识方法,帮助人们更好地认识和防范危险。

一、危险因素分类1.化学品类危险因素:包括有毒、有害、易燃、易爆等化学物质,如苯、氨气、氢气等。

这些化学物质可能对人体健康造成伤害,引发火灾或爆炸。

2.物理类危险因素:包括噪声、振动、高温、低温、辐射等,如机械加工产生的噪声和振动,高温炉窑产生的热辐射等。

这些物理因素可能对人体的感官、器官或系统产生不良影响。

3.生物类危险因素:包括细菌、病毒、寄生虫等微生物,如流感病毒、结核杆菌等。

这些微生物可能对人体健康造成感染和传播疾病。

4.心理类危险因素:包括工作压力、紧张、焦虑等心理状态,如长时间工作导致的疲劳和紧张情绪。

这些心理因素可能对人体的心理健康产生不良影响。

5.环境类危险因素:包括空气污染、水污染、土壤污染等环境问题,如工厂排放的废气废水废渣等。

这些环境因素可能对人体的健康和生活环境产生不良影响。

6.操作类危险因素:包括错误操作、违章操作等行为,如未按规定佩戴安全防护用品、违规操作机器设备等。

这些操作可能引发事故或危害的发生。

7.设备类危险因素:包括设备故障、老化、维护不当等问题,如机械设备的故障或老化导致的安全隐患。

这些设备问题可能对生产过程或人体健康造成影响。

二、常用危害辨识方法1.安全检查表法:制定安全检查表,列出可能存在的危险因素和事故隐患,定期进行检查和评估,以确保生产安全。

2.风险评估法:对生产过程中存在的危险因素进行评估,确定其可能造成的风险程度和影响范围,以便采取相应的措施进行防范和控制。

3.事件树分析法:通过对过去发生的事故进行分析,找出事故的原因和影响因素,从而制定相应的预防措施和应急预案。

4.作业条件分析法:根据作业条件和环境的变化,分析可能产生的危险因素和隐患,采取相应的防护措施以保证作业安全。

危险、有害因素辨识危险、有害因素辨识是指在工作场所或日常生活中,辨认出可能对人体健康或生命安全造成威胁的因素,并采取相应的措施,以减少或消除这些威胁。

本文将从以下几个方面介绍危险、有害因素辨识的主要内容。

1. 危险、有害因素的类型在辨识危险、有害因素之前,了解其类型是非常重要的。

常见的危险、有害因素包括但不限于以下几种:1.1. 物理性因素物理性因素是指那些可以量化或测量的因素,比如噪音、震动、辐射、气压等等。

这些因素可能会引起不同程度的身体损伤,例如耳膜破裂、听力下降、震颤性疾病等。

1.2. 化学性因素化学性因素是指那些有害物质或气体,例如氧化物、酸类、毒性气体等。

这些因素可能会引起眼、皮肤、呼吸系统等部位的损伤或中毒。

1.3. 生物性因素生物性因素是指那些可以导致细菌、病毒或其他微生物感染的因素,例如尘土、粉尘、动植物等。

这些因素可能会引起感染疾病、过敏反应等。

1.4. 心理、社会因素心理、社会因素是指那些可以对个体或群体产生不良影响的因素,如工作压力、人际冲突、恐惧、孤独等。

这些因素可能会导致心理健康问题,如抑郁症、焦虑症等。

2. 危险、有害因素的评估方法对于不同类型的危险、有害因素,评估方法也不同。

常用的评估方法包括:2.1. 测量法测量法是对物理性因素进行评估的常用方法。

例如使用噪音计、风速计、温度计等工具进行测量,根据测量值来评估该因素对人体的影响。

2.2. 化学分析法化学分析法是对化学性因素进行评估的方法。

例如使用气相色谱仪、液相色谱仪等设备分析有毒物质的浓度和种类。

2.3. 健康调查法健康调查法是对生物性因素进行评估的方法。

例如通过对员工的健康状况进行调查和观察,来评估工作环境中可能存在的生物性危险因素。

2.4. 问卷调查法问卷调查法是对心理、社会因素进行评估的常用方法。

例如通过向员工发放情绪调查问卷、工作满意度问卷等,来评估工作环境对个体或群体产生的心理压力程度。

3. 危险、有害因素的控制措施辨识出危险、有害因素后,需要采取相应的措施来控制和降低其风险。

危险、有害因素分类、辨识方法及内容1.危险、有害因素分类按导致事故的直接原因进行分类,即根据生产过程危险和有害因素分类与代码GB/T 13861-1992的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,37小类;1物理性危险、有害因素:包括设备和设施缺陷、电危害、高低温危害、噪声和振动、辐射、有害粉尘等共15种;2化学性危险、有害因素:包括易燃易爆、有毒、腐蚀等共5种;3生物性危险、有害因素:如致病微生物、有害动植物等共5种;4心理、生理性危险、有害因素:如健康异常、心理异常等共5种;5行为性危险、有害因素:如操作错误、指挥错误等共4种;6其他危险、有害因素:作业空间不足、标识不清等;也可参照企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986,综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为物体打击、车辆伤害等20类;2.辨识方法1直观经验分析方法a.对照、经验法对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力直观对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法;b.类比方法利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素;2系统安全分析方法应用某些系统安全工程评价方法进行危险、有害因素辨识;系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统;常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等;3.辨识内容1厂址:工程地质、地形地貌、水文、气象条件等;2总平面布置:功能分区、防火间距和安全间距、动力设施、道路、贮运设施等;3道路及运输:装卸、人流、物流、平面和竖向交叉运输等;4建、构筑物:生产火灾危险性分类、库房储存物品的火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、防火间距等;5工艺过程a.新建、改建、扩建项目设计阶段:从根本消除的措施、预防性措施、减少危险性措施、隔离措施、联锁措施、安全色和安全标志几方面考查;b.对安全现状综合评价可针对行业和专业的特点及行业和专业制定的安全标准、规程进行分析、识别;c.根据归纳总结在许多手册、规范、规程和规定中典型的单元过程的危险、有害因素进行识别;6生产设备、装置:工艺设备从高温、高压、腐蚀、振动、控制、检修和故障等方面;机械设备从运动零部件和工件、操作条件、检修、误操作等方面;电气设备从触电、火灾、静电、雷击等方面进行识别;7作业环境:存在毒物、噪声、振动、辐射、粉尘等作业部位;8安全管理措施:组织机构、管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面;对于重大危险源,参照重大危险源辨识GB 18218-2000进行识别;。

危险危害因素的辨识分析方法危险是指可能致人伤害的物质、条件或活动,危害是指危险造成的人身、财产和环境等影响。

在生产活动和生活中存在大量的危险和危害因素,因此必须采取科学的辨识和分析方法,识别和评估这些危险和危害因素,从而制定出有效的安全防护措施,保障人员的安全。

一、危险危害因素的辨识危险危害因素的辨识是指识别潜在的、可能造成危害的各种因素,分析这些因素的本质和特点,比如危险物品、能量源、机械设备、高处作业、噪声、震动、化学品等因素。

辨识危险危害因素应该是全面而具体的,可以采用以下方法:1.实地勘查法:指对生产、作业现场进行实地勘查,利用人的感觉、直觉等方法,对危险因素进行全面而具体的分析和辨识。

2.问卷调查法:采用假定情形向运营方或作业人了解,并收集有关职业病、事故以及环境污染等方面的资料。

3.模拟法:通过对模型、图纸及人的行为进行模拟、试验,快速发现危险,避免由于突发事件而导致的损失。

二、危险危害因素的分析危险危害因素的分析是指根据辨识结果,对各种危险危害因素的本质、范围和程度进行深入分析,使隐患更好地暴露出来,从而为制定有效的安全防护措施提供必要的依据。

危险危害因素的分析包括两个方面:1. 危险的识别分析:对所有危险进行识别,并对其发展过程及持续时间进行分析。

2. 危害的识别分析:对危险化为危害的条件、环境和物质等进行深入分析,确认可能造成的危害及其发生率、持续性以及程度,以便通过制定复合型预防策略来减少或消除危害。

三、危险危害因素的评价危险危害因素的评价是指通过量化或定性的方法,将危险危害因素的程度、发展速度和影响范围等因素进行评估。

危险危害因素的评价包括以下内容:1. 对危险危害因素的量化评估:通过对危险危害因素进行测量、计算和记录,得出数据,从而评估危险危害因素的程度,以便更好地考虑危险危害的影响。

2. 对危险危害因素的定性评估:通过分析危险危害因素的特点和影响,了解危险危害因素的组成、分布,以及其对人员、环境和财产所产生的影响,以便制定更有效的防护策略。

危险、有害因素辨识的方法和内容一、危险、有害因素辨识的方法选用哪种辨识方法,要根据分析对象的性质、特点、寿命的不同阶段和分析人员的知识、经验和习惯来定。

常用的危险、有害因素辨识的方法有直观经验分析方法和系统安全分析方法。

(一)直观经验分析法直观经验分析方法适用于有可供参考先例、有以往经验可以借鉴的系统,不能应用在没有可供参考先例的新开发系统。

1.对照、经验法对照、经验法是对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。

2.类比方法类比方法是利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。

(二)系统安全分析方法系统安全分析方法是应用系统安全工程评价方法中的某些方法进行危险、有害因素的辨识。

系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经验的新开发系统。

常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。

二、危险、有害因素辨识的主要内容尽管现代企业千差万别,但如果能够通过事先对危险、有害因素的识别,找出可能存在的危险、危害,就能够对所存在的危险、危害采取相应的措施(如修改设计、增加安全设施等)从而大大提高系统的安全性。

在进行危险、有害因素的识别时,要全面、有序地进行,防止出现漏项,宜从厂址、总平面布置、道路运输、建(构)筑物、生产工艺、物流、主要设备装置、作业环境、安全措施管理等几方面进行。

识别的过程实际上就是系统安全分析的过程。

(一)厂址从厂址的工程地质、地形地貌、水文、气象条件、周围环境、交通运输条件及自然灾害、消防支持等方面进行分析、识别。

(二)总平面布置从功能分区、防火间距和安全间距、风向、建筑物朝向、危险和有害物质设施、动力设施(氧气站、乙炔气站、压缩空气站、锅炉房、液化石油气站等)、道路、储运设施等方面进行分析、识别。

(三)道路运输从运输、装卸、消防、疏散、人流、物流、平面交叉运输和竖向交叉运输等方面进行分析识别。

危险、有害因素分类、辨识方法及内容

1.危险、有害因素分类

按导致事故的直接原因进行分类,即根据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T 13861-1992)的规定,将生产过程中的危险、有害因素分为6大类,37小类。

(1)物理性危险、有害因素:包括设备和设施缺陷、电危害、高低温危害、噪声和振动、辐射、有害粉尘等共15种;

(2)化学性危险、有害因素:包括易燃易爆、有毒、腐蚀等共5种;

(3)生物性危险、有害因素:如致病微生物、有害动植物等共5种;

(4)心理、生理性危险、有害因素:如健康异常、心理异常等共5种;

(5)行为性危险、有害因素:如操作错误、指挥错误等共4种;

(6)其他危险、有害因素:作业空间不足、标识不清等。

也可参照《企业职工伤亡事故分类》(GB 6441-1986),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等,将危险因素分为物体打击、车辆伤害等20类。

2.辨识方法

(1)直观经验分析方法

a.对照、经验法

对照有关标准、法规、检查表或依靠分析人员的观察分析能力,借助于经验和判断能力直观对评价对象的危险、有害因素进行分析的方法。

b.类比方法

利用相同或相似工程系统或作业条件的经验和劳动安全卫生的统计资料来类推、分析评价对象的危险、有害因素。

(2)系统安全分析方法

应用某些系统安全工程评价方法进行危险、有害因素辨识。

系统安全分析方法常用于复杂、没有事故经历的新开发系统。

常用的系统安全分析方法有事件树、事故树等。

3.辨识内容

(1)厂址:工程地质、地形地貌、水文、气象条件等。

(2)总平面布置:功能分区、防火间距和安全间距、动力设施、道路、贮运设施等。

(3)道路及运输:装卸、人流、物流、平面和竖向交叉运输等。

(4)建、构筑物:生产火灾危险性分类、库房储存物品的火灾危险性分类、耐火等级、结构、层数、防火间距等。

(5)工艺过程

a.新建、改建、扩建项目设计阶段:从根本消除的措施、预防性措施、减少危险性措施、隔离措施、联锁措施、安全色和安全标志几方面考查;

b.对安全现状综合评价可针对行业和专业的特点及行业和专业

制定的安全标准、规程进行分析、识别;

c.根据归纳总结在许多手册、规范、规程和规定中典型的单元过程的危险、有害因素进行识别。

(6)生产设备、装置:工艺设备从高温、高压、腐蚀、振动、控制、检修和故障等方面;机械设备从运动零部件和工件、操作条件、检修、误操作等方面;电气设备从触电、火灾、静电、雷击等方面进行识别。

(7)作业环境:存在毒物、噪声、振动、辐射、粉尘等作业部位。

(8)安全管理措施:组织机构、管理制度、事故应急救援预案、特种作业人员培训等方面。

对于重大危险源,参照《重大危险源辨识》(GB 18218-2000)进行识别。