高分辨MR颅内血管壁成像技术研究及临床应用新进展

- 格式:docx

- 大小:6.75 KB

- 文档页数:1

•综述•高分辨力磁共振血管壁成像在烦内血管炎性疾病中的研究进展陈奕楚,李欢,李思睿,曾俊杰综述徐海波审校【摘要】近年来,高分辨力磁共振血管壁成像(HR-VWI)在颅内血管壁病变的评估中展现出巨大 的潜能。

该技术不仅可弥补传统腔内成像技术的不足,还能在血管壁病因学分析中发挥作用。

HR-丫\@技术可直接显示血管壁病变的特征,提高颅内血管疾病的诊断准确性。

本文拟从技术的发展简史,该技术在颅内血管炎性病变的影像诊断、鉴别诊断等几个方面进行综述,旨在为临床提供 更多有价值的信息。

【关键词】高分辨力;血管壁成像;颅内动脉疾病;血管炎,中枢神经系统;磁共振成像【中图分类号】R743. 9;R445. 2【文献标识码】A【文章编号】1000-0313(2019)02-0220-03DOI:10. 13609/ki. 1000-0313. 2019. 02. 022 开放科学(资源服务)标识码(OSID):_及时、准确的诊断对颅内血管病变十分重要,误诊 或治疗不当都会加剧疾病进展。

颅脑血管的成像方法 很多,包括DSA、C T A和M R A等。

D S A是目前诊断 血管疾病的金标准,C T A在血管狭窄评估中具有较高 的诊断准确性,M R A则是很好的筛查工具[1]。

高分 辨力磁共振血管壁成像(high-resolution magnet-resonance vesselwall imaging,HR-VWI)可以 清晰显 示血管壁及其周围结构,在以血管壁改变为主的颅内 血管炎性病变中意义重大。

血管壁成像(vesselwall im aging,VWI)技术因具有极好的空间分辨力和软组 织对比度,且无辐射危害[2],在动脉粥样硬化疾病中得 到广泛的临床应用。

HR-V W I技术$简介颅内动脉管径狭窄和走行迂曲是V W I技术面临 的主要挑战,如大脑中动脉直径为3"5 mm,管壁厚度 为0.5"0. 7 mm,此类中小动脉亟需一种既能显示正 常的颅内血管壁,又能将其与病变区分开来的成像技 术,HR-V W I技术应运而生。

《颅内MR血管壁成像技术与应用中国专家共识》要点该共识文件共包含以下要点:

1.颅内MR血管壁成像技术的定义和分类:共识文件首先对颅内MR血

管壁成像技术进行了定义,将其分为高分辨率MRI和血管造影两类,以及

局部和全局两种成像模式。

2.颅内MR血管壁成像技术的临床应用:共识文件明确了颅内MR血管

壁成像技术在多种疾病的诊断和评估中的应用价值,包括动脉粥样硬化、

炎症性血管病变、颈动脉狭窄等。

3.颅内MR血管壁成像技术的检查方法和参数:共识文件对颅内MR血

管壁成像技术的检查方法和参数进行了详细的介绍,包括扫描序列的选择、扫描参数的设定等。

4.颅内MR血管壁成像技术的图像解读和评估标准:共识文件制定了

颅内MR血管壁成像技术的图像解读和评估标准,以提高图像解读的一致

性和标准化程度。

5.颅内MR血管壁成像技术的临床应用指导:共识文件给出了颅内MR

血管壁成像技术在各种疾病的临床应用指导,包括颅内血管病变的诊断标

准和评估方法。

6.颅内MR血管壁成像技术的局限性和前景展望:共识文件对颅内MR

血管壁成像技术的局限性和前景进行了评估,并提出了进一步改进和发展

的建议。

总之,《颅内MR血管壁成像技术与应用中国专家共识》对颅内MR血

管壁成像技术的应用提供了明确的指导和参考,有助于推动该技术在临床

实践中的应用进展,提高颅内血管病变的诊断准确性和评估水平。

同时,该共识也为相关领域的研究者提供了一个共同的研究框架,有助于促进该领域的科学发展。

《高分辨率磁共振血管壁成像评估大脑中动脉狭窄的斑块特征与支架内再狭窄的相关性》篇一一、引言随着医学技术的进步,脑血管疾病的诊断和治疗取得了显著成果。

其中,高分辨率磁共振血管壁成像(HR-MRV)技术在评估大脑中动脉狭窄及其斑块特征方面发挥着重要作用。

本研究旨在通过高分辨率磁共振血管壁成像技术,探究大脑中动脉狭窄的斑块特征与支架内再狭窄的相关性,为临床诊断和治疗提供更多有价值的信息。

二、研究方法1. 研究对象本研究共纳入100例大脑中动脉狭窄患者,其中50例接受过支架治疗。

所有患者均接受高分辨率磁共振血管壁成像检查。

2. 检查方法采用高分辨率磁共振血管壁成像技术,对患者的脑部进行扫描,获取大脑中动脉的图像。

通过分析图像,评估斑块特征及狭窄程度。

3. 数据处理与分析将高分辨率磁共振血管壁成像结果进行数字化处理,提取斑块特征及狭窄程度的相关数据。

采用统计学方法分析数据,探究斑块特征与支架内再狭窄的相关性。

三、结果1. 斑块特征分析高分辨率磁共振血管壁成像显示,大脑中动脉狭窄患者的斑块特征主要包括脂质核心、纤维帽、钙化等。

其中,脂质核心和纤维帽的厚度、钙化的程度等与狭窄程度密切相关。

2. 支架内再狭窄分析支架内再狭窄的发生率较高,与斑块特征密切相关。

经过统计分析,发现脂质核心较厚、纤维帽较薄的患者,支架内再狭窄的发生率较高。

此外,钙化程度也是影响支架内再狭窄的重要因素。

3. 相关性分析通过统计学分析,发现大脑中动脉狭窄的斑块特征与支架内再狭窄具有显著的相关性。

其中,脂质核心厚度、纤维帽厚度及钙化程度等斑块特征是预测支架内再狭窄的重要指标。

四、讨论本研究表明,高分辨率磁共振血管壁成像技术可以有效地评估大脑中动脉狭窄的斑块特征,并发现这些特征与支架内再狭窄具有显著的相关性。

这为临床诊断和治疗提供了更多有价值的信息。

在诊断方面,医生可以通过高分辨率磁共振血管壁成像技术,更准确地评估患者的斑块特征及狭窄程度,为制定个性化的治疗方案提供依据。

![[研究]高分辨率核磁共振成像技术在脑血管疾病的临床应用进展王晚千杨旗李坤成](https://uimg.taocdn.com/294303f1112de2bd960590c69ec3d5bbfd0adac2.webp)

[研究]高分辨率核磁共振成像技术在脑血管疾病的临床应用进展王晚千杨旗李坤成高分辨率核磁共振成像技术在脑血管疾病的临床应用进展本文作者:首都医科大学宣武医院放射科王晚千,杨旗,李坤成,文章发表在中国脑血管病杂志, 2017(7).目前,高分辨率核磁共振成像(high-resolution magnetic resonance imaging,HR-MRI)作为唯一无创性对动脉管壁结构进行观察及分析的影像学技术,已广泛应用于动脉粥样硬化、动脉夹层、烟雾病、动脉瘤及血管炎性反应等多种脑血管疾病的影像学诊断及评估,鉴于该项技术良好的应用前景,笔者对近年来HR-MRI技术在如下脑血管疾病中的应用进展综述如下。

1.概述HR-MRI通常指应用1.5T或3.0T的磁共振设备,以较高空间分辨率(0.2~0.9mm)显示动脉管壁特征的成像技术。

传统的血管影像学检查技术,如DSA、CT血管成像(CTA)和MR血管成像(MRA)等虽可清晰地显示动脉管腔的情况,但无法观察到病变部位血管壁的影像学征象,如血管壁的重构,斑块在血管壁上的空间分布及斑块成分等影像学特征。

由于HR-MRI采用了预饱和脉冲技术,使血管内流动的血液信号受到抑制,当血流信号变为“黑血”时,则可清晰地显示颅内外动脉血管壁的结构。

HR-MRI管壁成像序列通常包括T1加权像(T1 weighted imaging,T1WI)、T2加权像(T2 weighted imaging,T2WI)及质子密度加权像(proton density weighed imaging,PDWI)等,其对动脉管壁不同特征的显示也各具优势,T1WI对于观察斑块内出血、管腔内血栓及管壁是否出现增强具有优势,T2WI对纤维帽的显示优于其他两个序列。

因此,T1WI和T2WI用于观察及判断斑块内不同成分更具优势,而PDWI对管壁厚度、斑块大小的显示更为清晰。

2.HR-MRI在动脉粥样硬化斑块中的应用动脉粥样硬化斑块是造成亚洲人群缺血性卒中的最常见原因。

2021年4月牡丹江医学院学报Apr.2021•138•第42卷第2期Journal of MuDanJiang Medical Lniversity Vol.42No.22021高分辨磁共振血管壁成像技术在颅内动脉诊疗中的应用进展吴艳艳杨印东2,卢鑫1(牡丹江医学院1.研究生处;2.附属红旗医院神经内科,黑龙江牡丹江157011)摘要:高分辨磁共振血管壁成像是一种能分析颅内动脉病变,可观察到动脉血管内斑块及管壁结构的技术。

颅内动脉病变是导致脑卒中最重要的原因之一,其病因众多,如颅内动脉粥样硬化、动脉夹层、动脉瘤、烟雾病等。

目前传统的血管成像技术虽能显示管腔的狭窄程度,但对动脉病变的识别存在不足,无法进行正确的鉴别诊断。

正确认识颅内动脉病变的病因对预防、诊断和治疗都极其重要,高分辨磁共振血管壁成像为达到上述要求提供了一种新的检查方法。

本文就高分辨磁共振血管壁成像技术在颅内血管病变诊疗中的应用进行综述。

关键词:高分辨磁共振;颅内动脉;动脉粥样硬化;动脉夹层动脉瘤中图分类号:R743;R445文献标识码:A文章编号:1001-7550(2021)02-0138-03我国脑卒中的发病率正在逐年上升,这与我国人口老龄化有关。

脑卒中病因众多,较常见的原因是颅内动脉病变,正确认识颅内动脉病变的病因对诊疗尤为重要。

过去的血管成像技术虽能准确评估颅内血管狭窄程度,但不能分析血管狭窄的原因和准确地判断血管壁病变的程度,达不到明确病因和鉴别诊断的要求。

高分辨磁共振(High resolution magnetic resonance imaging,HRMRI)血管壁成像技术为清晰地显示管壁的成分及血管病变的原因提供了新的检查方法,而且还具有无辐射、可重复及图像质量清晰等优点,可用于颅内动脉病变的鉴别诊断和指导临床治疗。

1颅内动脉粥样硬化性病变颅内动脉粥样硬化会导致缺血性脑卒中的发生,且与缺血性卒中的复发有明显的相关性。

血管成像技术最新进展与应用一、血管成像技术概述血管成像技术是一种用于观察和分析血管结构及其功能的医学影像技术。

随着医学影像学的发展,血管成像技术已经成为诊断和治疗血管相关疾病的重要手段。

本文将探讨血管成像技术的最新进展及其在医学领域的应用。

1.1 血管成像技术的核心特性血管成像技术的核心特性主要包括高分辨率、高对比度、无创性和实时性。

高分辨率使得医生能够清晰地观察到微小血管的结构;高对比度有助于区分血管壁和血液;无创性减少了患者接受检查时的不适和风险;实时性则允许医生在手术过程中实时观察血管的变化。

1.2 血管成像技术的应用场景血管成像技术的应用场景非常广泛,包括但不限于以下几个方面:- 心血管疾病的诊断:通过血管成像技术,医生可以观察到心脏血管的狭窄、阻塞等病变情况。

- 脑血管疾病的诊断:对于脑卒中、动脉瘤等疾病,血管成像技术能够提供重要的诊断信息。

- 肿瘤血管生成的观察:血管成像技术可以观察到肿瘤周围新生血管的形态和功能,为肿瘤治疗提供依据。

- 外周血管疾病的诊断:对于下肢动脉疾病、深静脉血栓等外周血管疾病,血管成像技术同样具有重要价值。

二、血管成像技术的发展历程血管成像技术的发展历程是一个不断革新和完善的过程,需要医学影像学、生物医学工程等多个学科的共同努力。

2.1 血管成像技术的早期发展早期的血管成像技术主要依赖于X射线和超声技术。

X 射线血管造影能够提供血管的形态信息,但存在辐射风险;超声技术则是一种无创的检查手段,但其分辨率和深度有限。

2.2 血管成像技术的关键技术随着技术的发展,血管成像技术的关键技术包括:- 计算机断层扫描血管造影(CTA):利用高速旋转的X 射线管和探测器获取血管的三维图像。

- 磁共振血管成像(MRA):利用磁场和射频脉冲激发血管中的氢原子,通过检测其信号来重建血管图像。

- 超声造影:通过注射微泡增强剂,提高超声成像的血管显示效果。

- 光学相干断层扫描血管成像(OCT):利用近红外光的反射和散射特性,获取血管的高分辨率横截面图像。

脑缺血性疾病是一组由多种原因导致大脑、小脑或脑干局部或多部位供血不足,从而引起相应神经系统症状的疾病,为临床常见的脑血管系统疾病。

颅内动脉粥样硬化是脑缺血性疾病的主要病理基础,研究数据表明,因颅内动脉粥样硬化引起的缺血性脑卒中约占46%[1]。

颅内动脉粥样硬化因粥样硬化斑块不稳定性、血流动力学低灌注引起脑缺血性疾病。

颅内动脉粥样硬化多发于中老年人,在血压变化、动脉狭窄、血管痉挛、椎-基底动脉狭窄等作用下,均可造成血液瘀滞,影响微循环,诱发疾病[2]。

颅内动脉粥样硬化患者在急性发作时需及时诊断并给予有效治疗。

磁共振成像为临床常见影像学技术,广泛应用于颅内动脉粥样硬化的诊断,具有显著价值。

高分辨率磁共振血管壁成像能够直观显示颅内动脉管壁的结构,明确动脉粥样硬化斑块管腔情况,被视为颅内动脉粥样硬化的有效诊断方法[3]。

肖太星等[4]研究证实,高分辨率磁共振血管壁成像在缺血性脑卒中的诊断价值显著,可明确颅内动脉管壁结构、斑块形态,对疾病诊治、病情评估具有重要意义。

现对高分辨率磁共振成像在颅内动脉粥样硬化中的应用进展作一综述。

1 缺血性脑卒中的疾病分型缺血性脑卒中依据病因学进行分型,包括心源性栓塞、小动脉闭塞、大动脉粥样硬化、其他明确病因、不明原因,其中大动脉粥样硬化可分为小动脉栓塞与载体动脉堵塞穿支、动脉-动脉栓塞、低灌注/栓子清除率降低、颅内血管的侧支循环狭窄。

1.1 小动脉栓塞与载体动脉堵塞穿支穿支动脉粥样硬化性疾病于1989年被提出。

Kwan 等[5]依据发病机制对穿支动脉梗死进行分型,包括穿支动脉粥样硬化性疾病、腔隙性梗死,均与大动脉粥样硬化存在相关性,但其发病机制尚未明确。

Liao 等[6]采用高分辨率磁共振成像对腔隙性梗死、穿支动脉粥样硬化性疾病患者进行检查发现,穿支动脉粥样硬化性疾病组患者斑块数量多于腔隙性梗死组,尽管两组患者均有偏心斑块分布,但穿支动脉粥样硬化性疾病的斑块负荷更高、斑块面积更大;另外,对病变血管壁形态进行评估发现,与腔隙性梗死组患者相比,穿支动脉粥样硬化性疾病组管腔面积更小,病变血管壁更厚,且狭窄的严重程度更高[7]。

国际医学放射学杂志InternationalJournalofMedicalRadiology2020Sep 鸦43穴5雪:555-559高分辨磁共振血管壁成像在颅内动脉夹层中的研究进展柏夏薇1,2吴昆华1*孟迪1,2【摘要】颅内动脉夹层(IAD )是引起青中年缺血性脑卒中和蛛网膜下腔出血的常见病因之一。

高分辨磁共振血管壁成像(HRMR-VWI )可以直接显示血管壁特征,进而及时准确诊断IAD 。

就双腔征、内膜瓣及壁内血肿等IAD 影像征象予以分析,并就HRMR-VWI 用于IAD 诊断、鉴别诊断和预后随访中的独特优势予以综述。

【关键词】颅内动脉夹层;磁共振成像;高分辨磁共振成像;血管壁成像中图分类号:R445.2;R743.9文献标志码:ARecent advances in high-resolution magnetic resonance vessel wall imaging in evaluation of intracranial artery dissectionBAI Xiawei 1,2,WU Kunhua 1,MENG Di 1,2.1Department of Magnatic Resonance Imaging,First People ’s Hospitalof Yunnan Province,Affiliated Hospital of Kunming University of Science and Technology,Kunming 650032;2Clinical Medical College of Dali University【Abstract 】Intracranial arterial dissection (IAD)is one of the common causes of ischemic stroke and subarachnoidhemorrhage among young and middle-aged adults.High-resolution MR vessel wall imaging (HRMR-VWI)can directly depict vessel wall pathology to facilitate an accurate and prompt IAD diagnosis.The IAD imaging characteristic,such as double lumen,intimal flap and intramural hematoma,were introduced,and the unique advantages of HRMR -VWI in diagnosis,differential diagnosis,prognosis,and follow-up were reviewed.【Keywords 】Intracranial arterial dissection;Magnetic resonance imaging;High -resolution magnetic resonanceimaging;Vessel wall imagingIntJMedRadiol,2020,43(5):555-559作者单位:1云南省第一人民医院昆明理工大学附属医院磁共振科,昆明650032;2大理大学临床医学院通信作者:吴昆华,E-mail:w********************审校者DOI:10.19300/j.2020.Z17736颅内动脉夹层(intracranial arterial dissection,IAD )又称颅内动脉剥离,指各种原因引起血管壁撕裂分层,裂口受到强有力的血液冲击,循环血液通过裂口进入其间隙,导致血管壁间剥离形成血肿[1-2]。

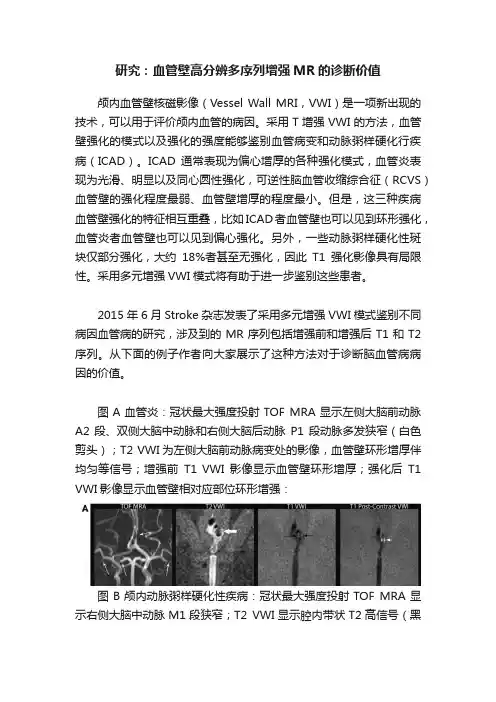

研究:血管壁高分辨多序列增强MR的诊断价值颅内血管壁核磁影像(Vessel Wall MRI,VWI)是一项新出现的技术,可以用于评价颅内血管的病因。

采用T增强VWI的方法,血管壁强化的模式以及强化的强度能够鉴别血管病变和动脉粥样硬化行疾病(ICAD)。

ICAD通常表现为偏心增厚的各种强化模式,血管炎表现为光滑、明显以及同心圆性强化,可逆性脑血管收缩综合征(RCVS)血管壁的强化程度最弱、血管壁增厚的程度最小。

但是,这三种疾病血管壁强化的特征相互重叠,比如ICAD者血管壁也可以见到环形强化,血管炎者血管壁也可以见到偏心强化。

另外,一些动脉粥样硬化性斑块仅部分强化,大约18%者甚至无强化,因此T1强化影像具有局限性。

采用多元增强VWI模式将有助于进一步鉴别这些患者。

2015年6月Stroke杂志发表了采用多元增强VWI模式鉴别不同病因血管病的研究,涉及到的MR序列包括增强前和增强后T1和T2序列。

从下面的例子作者向大家展示了这种方法对于诊断脑血管病病因的价值。

图A血管炎:冠状最大强度投射TOF MRA显示左侧大脑前动脉A2段、双侧大脑中动脉和右侧大脑后动脉P1段动脉多发狭窄(白色剪头);T2 VWI为左侧大脑前动脉病变处的影像,血管壁环形增厚伴均匀等信号;增强前T1 VWI影像显示血管壁环形增厚;强化后T1 VWI影像显示血管壁相对应部位环形增强:图B颅内动脉粥样硬化性疾病:冠状最大强度投射TOF MRA显示右侧大脑中动脉M1段狭窄;T2 VWI显示腔内带状T2高信号(黑箭头),其下方病灶呈现低信号(粗白色箭头),与MRA血管狭窄吻合;增强前T1显示血管壁呈现偏心等信号;增强后T1 VWI显示血管壁呈现混杂强化:图C为可逆性脑血管收缩综合征:轴位MIP TOP MRA显示颅内动脉多发狭窄,左侧大脑前动脉A1局灶性狭窄;轴位T2 VWI显示左侧大脑前动脉A1段相对应部位血管壁增厚最不明显,T2呈现等信号;增强前T1 VWI显示相对于血管狭窄部位的血管壁增厚程度最小;增强后T1 VWI没有发现明显强化。

颅内MR血管壁成像技术与应用中国专家共识Ⅰ研究证据表明,颅内动脉狭窄是中国人群缺血性卒中的主要原因,约占46.6%[1]。

导致颅内动脉狭窄的病因主要包括动脉粥样硬化、夹层、血管炎、烟雾病和可逆性脑血管收缩综合征(reversible cerebral vasoconstriction syndrome,RCVS)等[2]。

单纯利用传统的CTA、MRA等针对血管的成像手段,无法准确判断血管壁本身的情况及其病理学特征的相关信息。

此外,对于动脉粥样硬化性病变,斑块的大小、形态、信号强度和强化特征均与易损性相关,而这些特征亦无法通过管腔成像获得。

然而,由于不同类型的血管壁病变其临床治疗策略和预后均存在一定的差异,因此,在治疗前明确颅内动脉狭窄的病因具有重要临床意义。

此外,颅内动脉易损斑块具有更高的脑血管事件发病风险,评估颅内斑块的易损性有助于预测未来发生脑血管事件的风险。

MR血管壁成像最初仅被应用于颈动脉斑块的评估。

该技术能够准确定性和定量评价动脉管壁的形态和信号特征,是诊断颈动脉和颅内动脉管壁病变的最佳无创性方法。

然而受到空间分辨率的限制,应用MR血管壁成像评估颅内动脉管壁病变仍然存在一定的挑战。

随着MR成像技术的进展,颅内动脉血管壁成像已由二维(two dimension,2D)成像进入到了三维(three dimension,3D)成像的新阶段[3]。

由于3D成像具有更高的各向同性分辨率、更快的成像速度和更大的覆盖范围等优势,其在颅内动脉管壁病变的诊断方面发挥着越来越重要的作用。

然而,由于颅内动脉MR血管壁成像的质量和效果受到磁场强度、接收线圈、成像维度、成像序列、空间分辨率等软硬件条件和成像参数的影响,不同成像中心或医院之间的MR软硬件配置和成像参数均存在一定的差异,缺乏规范化的成像方案,难以实现对图像的标准化判读分析。

我国颅内动脉高分辨血管壁成像起步较早[4],但目前仍缺乏规范化成像技术及临床应用方案。

【解读】颅内血管壁MRI成像专家共识发布展开全文颅内血管常规成像手段包括:CTA、MRA及DSA,这些技术可以显示管腔的异常,但无法显示管壁的情况而不能完整的了解疾病的特征。

高分辨颅内血管壁成像技术可以直接显示血管管壁,该方法在缺血性卒中及颅内出血等疾病中有非常大的应用潜力。

虽然该技术临床上已经在很多中心应用,但我们在理解颅内血管壁MR成像的结果中仍有空白。

美国神经放射学会血管壁成像研究小组对目前的临床实践提出了专家共识及建议。

这一共识2016年7月在AJNR杂志在线发表,本文将对其主要内容进行解读。

临床实践建议颅内血管壁MR成像对于传统影像很可能是有用的辅助方法1,可以区别颅内粥样硬化斑块、血管炎、可逆性脑血管收缩综合征、动脉夹层及其他原因引起的颅内动脉狭窄。

2,可以确定有症状的、颅内动脉的无狭窄性病变。

颅内血管壁MR成像对于传统影像有可能是有用辅助方法1,可以确定与粥样硬化斑块位置相关的分支动脉开口来诊断卒中的病因。

2,可以评估粥样硬化斑块的活动性。

3,可以评估血管炎的活动性。

4,可以选择疑似中枢神经系统血管炎患者的颅内活检靶点。

5,可以确定有急性蛛网膜下腔出血及多发动脉瘤患者中哪个动脉瘤已经破裂。

颅内血管壁MR成像目前正在研究的项目预测未破裂颅内囊状动脉瘤未来的情况。

技术干预实施血管壁MR成像1,脉冲序列可以提供足够的空间分辨率、黑血及更好的压黑脑脊液。

2,感兴趣血管穿过的2D序列短轴及长轴面和/或者各向同性的体素大小及多平面重建。

3,针对感兴趣血管的空间覆盖。

4,根据检查的特殊目的选择序列。

血管壁MR成像参数经常包括Willis环的TOF-MRA,静脉注射造影剂前后的T1加权或者质子密度加权血管壁序列,以及T2加权序列。

考虑加入一个增强MRA,特别是如果有严重动脉狭窄或动脉扩张的患者。

5,考虑到MR图像真实表现经常不清楚,并且重要的特点如空间分辨率依赖于多个因素而不是简单的体素大小。

因此,定量的测量(例如血管壁厚度)应该通过使用体模测试来校正。

李澄:高分辨率磁共振血管壁成像在评估颅内动脉瘤稳定性中的研究进展来源:磁共振成像传媒朱梦颖, 李澄, 陈雅筝, 陈晓晖, 赵登玲, 彭新桂. 高分辨率磁共振血管壁成像在评估颅内动脉瘤稳定性中的研究进展. 磁共振成像, 2018, 9(8): 631-636.李澄,主任医师,教授,东南大学附属中大医院医学影像部主任,东南大学医学院医学影像学系主任教育背景:1985年毕业于南京铁道医学院临床医学系,2000年东南大学研究生院专业特长:神经系统、心血管系统及腹部影像学诊断获得奖励或荣誉称号:江苏省“333”工程学术带头人,江苏省有突出贡献中青年专家研究方向:比较影像学临床研究与应用,磁共振血管壁成像技术临床应用、肝癌分子影像学及脑卒中功能与分子影像学研究。

社会兼职:江苏省医学会放射学分会主任委员、江苏省医师协会放射医师分会侯任会长、中华医学会放射学分会委员、中国医师协会放射医师分会委员兼心血管影像专委会副主委、中国卒中学会医学影像分会常委、中国医学装备协会磁共振专委会常委、《中华放射学杂志》、《磁共振成像》杂志等杂志编委颅内动脉瘤是一种常见的脑血管病,是指颅内动脉的病理性扩张、膨大,存在于3.6%~6% 的人群中[1-2]。

颅内动脉瘤破裂是蛛网膜下腔出血(subarachnoid haemorrhage,SAH)的首要病因,致残率及致死率均可达1/3[3-5]。

因此,精确评估颅内动脉瘤的特征对预测其破裂风险至关重要。

以往的影像学检查如数字减影血管造影术(digital subtraction angiography,DSA)、CT血管造影术(computed tomography angiography,CTA)及磁共振血管造影术(magnetic resonance angiography,MRA),只能通过动脉瘤的位置、大小、形态等信息间接评价颅内动脉瘤的破裂风险。

如:生长中的颅内动脉瘤具有破裂的倾向,且更易自发性出血[6];位于前交通动脉的动脉瘤比其他前循环动脉瘤更易破裂[7];瘤体长度/瘤颈宽度越大,动脉瘤破裂风险越高[8];另外,含子囊的动脉瘤,其破裂风险更高[9]。

高分辨磁共振在颅内动脉疾病诊断中的研究进展各种颅内动脉疾病病因复杂,发病率高,特别是狭窄性颅内动脉疾病,在高分辨磁共振应用前,临床上常难以进行鉴别。

高分辨磁共振是唯一可以在活体内观察颅内动脉管壁的检查,且其是可重复性、高场强、无辐射的无创性检查。

不同狭窄性的颅内动脉疾病具有不同的管壁特征,高分辨磁共振在鉴别各种颅内动脉狭窄性疾病起着重要作用。

随着高分辨磁共振的发展,可以逐渐实现精准的影像学诊断。

本文对各种狭窄性颅内动脉疾病的高分辨磁共振研究进展做一综述。

[Abstract] The causes of various intracranial arterial diseases are complicated and the incidence is high,especially stenotic intracranial arterial disease. Before high-resolution magnetic resonance imaging,it is often difficult to distinguish clinically. High-resolution magnetic resonance is the only test that can observe intracranial arterial wall in vivo,and it is a non-invasive examination with repeatability,high field strength,and no radiation. Different stenotic intracranial arterial diseases have different characteristics of the vessel wall. High-resolution magnetic resonance imaging plays an important role in identifying various intracranial arterial stenosis diseases. With the development of high-resolution magnetic resonance,accurate imaging diagnosis can be gradually achieved. This article reviews the advances in high-resolution magnetic resonance imaging of various stenotic intracranial arterial diseases.[Key words] High resolution magnetic resonance imaging;Intracranial arteries;Atherosclerosis;Dissection颅内动脉疾病的疾病纷繁复杂,最常见为颅内动脉粥样硬化,其次为烟雾病,还可见于颅内动脉夹层、血管炎等。

颅内动脉粥样硬化疾病的高分辨力血管壁MR成像的解读方法据资料显示,脑卒中呈现出年轻化的趋势,是造成成人致残、致死的关键危险因素,而主要造成脑卒中发生的关键因素,即为动脉粥样硬化。

经越来越多的数据得出,预测未来中风的重要标志,为颈动脉斑块的构成和性质,动脉狭窄程度并非唯一预测因子。

而磁共振血管壁成像,具备高空间分辨率、高信噪比、无创、无辐射的特点,是当前应用于临床的一种检查颅内血管壁成像的技术。

可分析是否为易损斑块、其主要成分和特征,还可以判断管腔的狭窄程度,提供精准的临床数据。

不仅如此,还能鉴别诊断血管炎、动脉瘤、动脉夹层等疾病,为临床诊断提供极其关键的信息和依据。

因此,有效、及时的高分辨力血管壁MR成像技术,成为诊断颅内动脉粥样硬化疾病的关键对策,在日常生活中也要明晰其解读方式,做好相应的防范措施,以免加重疾病,促进患者早日恢复健康。

下述将对高分辨力血管壁MR成像技术怎样诊断颅内动脉粥样硬化疾病做简要分析说明。

一、颅内动脉粥样硬化疾病的高分辨力血管壁MR成像临床意义、影像特点知多少?磁共振血管壁成像、高分辨率磁共振成像,能够清晰显示血管壁成像,并按照斑块位置、性质等,诊断出穿支事件高危患者。

高分辨力血管壁MR成像可用于:(1)确定分支动脉开口(同粥样硬化斑块位置相关),诊断卒中病因;(2)区别可逆性脑血管收缩综合征、颅内粥样硬化斑块、血管炎、动脉夹层等造成的颅内动脉狭窄;(3)评估粥样硬化斑块的活动性;(4)确定颅内动脉、有症状的无狭窄性病变;(5)确定多发动脉瘤和急性蛛网膜下腔出血患者已破裂的动脉;(6)选取疑似中枢神经系统血管炎颅内活检靶点。

1.临床意义•检出责任斑块;•显示管壁的形态及结构特征,颅内动脉粥样硬化斑块;•预测梗死机制和管壁特征。

2.影像特点•偏心性增厚是颅内动脉粥样硬化的主要表现,少数可表现为环形增厚,不稳定斑块呈偏心性强化。

•高分辨大脑中动脉管壁成像,能够显示斑块内出血或富含脂质坏死核心等易损斑块的成分。

3.0T高分辨MR血管壁成像在头颈部动脉病变中的应用科研摘要:目的:探究3.0T HR-MR VWI在头颈部动脉病变中的应用。

方法:选取2020年11月-2023年04月期间的100例脑卒中病人,根据治疗前是否行HR-MRVWI检查进行分组,分别为检查组(n=50)和未检查组(n=50),检查组病人治疗前行HR-MR-VWI检查,未检查组病人治疗前未行HR-MR-VWI检查的病人、但行MRA或CTA检查,观察检查组和未检查组病人病因诊断情况和治疗效果。

结果:检查组病人经HR-MR-VWI检查后对管腔狭窄病因判断具体如下:动脉粥样硬化23例(46%)、动脉夹层13例(26%)、动脉炎11例(22%)、其他2例(4%)。

未检查组病人仅判断为管腔狭窄。

检查组病人3个月中再发生脑卒中事件的有3人,占6%;未检查组病人在6个月中再发生脑卒中事件的有13人,占26%,检查组再发生脑卒中事件情况显著优于未检查组(P<0.05)。

结论:3.0T高分辨MR血管壁成像能够明确诊断管腔狭窄病因,帮助临床治疗,可以用于临床头颈部动脉病变检查中。

关键词:3.0T高分辨MR血管壁成像;头颈部动脉病变;脑卒中在临床实践中,头颈部动脉狭窄是一种最为普遍的血管影像改变[1],其发病原因包括动脉粥样硬化、动脉夹层、动脉炎、烟雾病以及可逆性脑血管收缩综合征(RCVS)等[2]多种因素。

通常采用常规影像学方式(如DSA、CTA、MRA)等方式来帮助医生确诊,然而单纯依赖管腔狭窄程度及管腔形态改变对脑血管病进行严重程度评估是远远不够的。

近年来,高分辨MR血管壁成像(HR-MR VWI)是唯一一种无创检查方式,其所拥有的高空间分辨率以及对比-噪声比不仅可以显示管腔,还能对管壁成像,从而对狭窄的病因进行判断,同时分析斑块成分[3],从而给临床病因治疗辅以更加具体的影像证据,因此本研究探究3.0THR-MR VWI在头颈部动脉病变中的使用效果,希望能对3.0THR-MR VWI在临床诊疗中的应用提供积极影响。

《症状性颅内动脉粥样硬化斑块的高分辨磁共振血管壁成像研究分析》篇一一、引言随着医学影像技术的飞速发展,高分辨磁共振血管壁成像(HR-MRI)技术在诊断血管疾病中扮演着越来越重要的角色。

其中,症状性颅内动脉粥样硬化斑块作为一种常见的脑血管疾病,其诊断和治疗对于预防脑卒中等严重并发症具有重要意义。

本文将就症状性颅内动脉粥样硬化斑块的高分辨磁共振血管壁成像进行深入的研究分析。

二、研究背景与目的症状性颅内动脉粥样硬化斑块是指由于动脉内膜下脂质沉积、平滑肌细胞增殖等原因导致的血管壁增厚、管腔狭窄,进而引发一系列神经系统症状的疾病。

高分辨磁共振血管壁成像技术能够无创地评估血管壁的结构和组成,为症状性颅内动脉粥样硬化斑块的诊断和治疗提供了新的手段。

本研究旨在探讨高分辨磁共振血管壁成像在症状性颅内动脉粥样硬化斑块诊断中的应用价值。

三、研究方法本研究采用高分辨磁共振血管壁成像技术,对一组症状性颅内动脉粥样硬化斑块患者进行血管壁成像。

具体方法包括:1. 纳入符合诊断标准的症状性颅内动脉粥样硬化斑块患者;2. 使用高分辨磁共振血管壁成像技术进行扫描,获取血管壁的影像数据;3. 对影像数据进行处理和分析,评估血管壁的结构和组成;4. 与其他影像学检查结果及临床资料进行对比分析。

四、结果分析1. 影像结果:高分辨磁共振血管壁成像技术能够清晰地显示症状性颅内动脉粥样硬化斑块的形态、大小和位置,以及血管壁的结构和组成。

通过影像数据可以发现,斑块主要分布在动脉内膜下,表现为局部管腔狭窄、血管壁增厚等特征。

2. 诊断价值:高分辨磁共振血管壁成像技术对于症状性颅内动脉粥样硬化斑块的诊断具有较高的敏感性和特异性。

与其他影像学检查结果及临床资料进行对比分析,可以发现在早期发现和评估斑块方面具有明显优势。

3. 临床应用:高分辨磁共振血管壁成像技术可以用于评估症状性颅内动脉粥样硬化斑块的严重程度和进展情况,为制定治疗方案和评估治疗效果提供重要依据。

高分辨MR 颅内血管壁成像技术研究及临床应用新进展

李俊彤1,苗丰2,王效春3*

【摘要】[摘要]颅内动脉病变导致的动脉狭窄是缺血性脑卒中的主要风险之一,其病因包括动脉粥样硬化、动脉夹层、动脉炎、烟雾病等。

高分辨MR 血管壁成像(high resolution magnetic resonance vascular wall imaging ,HR-MR VWI) 是目前唯一可在体进行颅内血管壁成像的无创检查技术,具有高空间分辨率、对比- 噪声比等优势,能鉴别诊断颅内动脉粥样硬化、动脉夹层、动脉炎、烟雾病等,为临床诊断和指导治疗提供重要信息和依据。

作者就 3.0 T 高分辨

率MR 颅内血管壁成像技术及临床应用进展予以综述。

【期刊名称】磁共振成像【年(卷),期】2018(009)005

【总页数】5

【关键词】[关键词]血管壁成像;脑血管障碍;磁共振成像随着人类生活水平的提高及生活方式的改变,脑卒中已成为严重威胁人类健康的致死性疾病之一。

在我国,脑卒中是成人致残或致死的首要危险因素[1]且发

病年龄呈年轻化趋势。

Wang 等[2]研究发现,我国约46.6% 的急性缺血性卒中(acute ischemic stroke) 由颅内动脉粥样硬化疾病(intracranial atherosclerotic disease ,ICAD) 引起,相关的脑血管事件每年复发率极高。

颅内动脉夹层、Moyamoya 病、脑动脉炎等也可导致缺血性脑卒中,因此早期鉴别诊断脑血管病对临床指导治疗和患者预后十分重要。

目前临床主要应用管腔狭窄程度来评估脑血管病变的严重程度。

常用的影像学检查技术有CT 血管成像(computed tomography angiography ,CTA)、数。