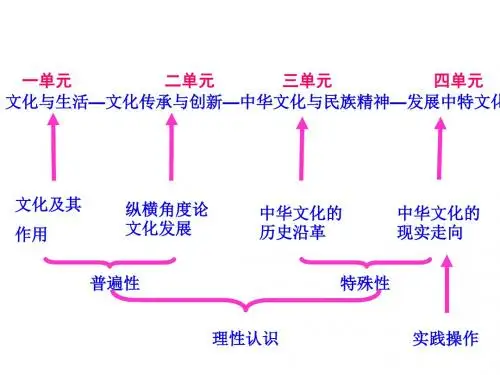

思想政治人教版高中必修3文化生活(2017年修订)我们的中华文化

- 格式:pdf

- 大小:5.03 MB

- 文档页数:49

1.2.1感受文化影响教案[教学内容]:人教版思想政治必修III《文化生活》第一单元文化与生活第二课文化对人的影响第一框题感受文化影响。

本课时从具体的事例入手,介绍文化对人的影响,使学生感知文化不仅影响人们的交往行为和交往方式,而且影响人们的实践活动、认识活动和思维方式。

同时初步认识到文化对人的影响具有潜移默化和深远而持久的特点。

[学生分析]:高中生知识基础宽广、求知欲旺盛,仅仅停留于书本知识的接受和掌握水平,学生的进取欲望会受到极大压抑,学生的发展也将受到极大束缚。

高中生需要参与探究性活动。

但探究活动的目的并非追求单一的探究结果,更重要的是体验探究过程,养成实事求是的科学态度和寻求社会意义的奉献精神。

而通过第一课的学习,学生已经初步了解了文化的含义以及文化和经济、政治的关系。

明白了第一课是从社会发展的角度看文化。

这就为本节课的学习奠定了基础。

本课是从人的发展的角度看文化,需要学生结合自身体验展开探究,这就需要教师用有效的方式加以启发和引导。

[设计思想]:根据瑞士心理学家皮亚杰的建构主义教学理念,强调了学习者在建构性学习中的积极作用,这就要求课堂教学中善于激发学生的好奇心和求知欲,使学生主动积极的学习。

教学中应根据内容和学生的特点,选择适当的教学方法,灵活运用适当的教学手段,引起悬念,使学生产生好奇心和强烈的求知欲,在潜移默化中激发学生学习的兴趣,因而在教学中主要采用教师启发、引导,学生自主阅读、讨论、探究交流学习成果的教学方法。

[三维目标]:1、知识目标:识记、理解和评述文化生活对人们交往方式、思维方式和生产方式的影响及特点;通过列举具体事例引导学生感知文化的影响。

2、能力目标:培养学生学会透过具体的文化现象概括出文化对人的影响的内容及特点,培养学生分析问题的能力;从丰富的文化生活材料入手,培养学生的分析、概括比较能力。

3、情感、态度和价值观目标:通过本课的学习,使学生认识到正确对待各种文化现象,辨识落后文化,抵制腐朽文化,积极参加健康有益的文化活动,投身社会主义精神文明建设,不断追求更高的思想道德目标。

第周总第节年月日主备人:黄春林《文化生活》第七课我们的民族精神教学三维目标:(一)知识目标民族精神的核心、基本内容,爱国主义的地位、本质和作用。

理解为什么要弘扬和培育中华民族精神。

(二)能力目标结合具体事例分析中华民族精神在中国的表现,增强理论联系实际的能力。

对不同时期中华民族精神的分析、综合、概括能力;增强培育和弘扬中华民族精神的意识和能力。

(三)情感态度价值观目标提高对中华民族精神的认识,增强爱国主义情感,树立民族自豪感和自信心,为弘扬和培育民族精神贡献自己的力量。

增强对中华民族精神的认同感;继承和发扬中华民族的传统美德;弘扬以爱国主义为核心的民族精神;增强丰富和发展中华民族精神的意识。

教学重点、难点:(1) 弘扬民族精神的重要性和怎样弘扬和培育中华民族精神。

(2) 如何弘扬和培育中华民族精神教学方法:总结归纳,讲练结合,学生自主阅读、思考,讨论、交流学习成果。

教学手段:多媒体辅助教学课时安排:4课时教学过程:知识体系对“中华民族精神”这一知识点,我们可以从“是什么”“为什么”“怎么办”三个角度来把握。

“是什么”——了解中华民族精神的基本内涵、核心;“为什么”——认识中华民族精神的地位和作用;“怎么办”——把握在当代中国,弘扬和培育民族精神的途径。

一个基本内涵中华民族精神的基本内涵一个核心中华民族精神的核心一个特征民族精神的时代特征一个必要性弘扬和培育中华民族精神的必要性一个重要性弘扬和培育中华民族精神的重要性一个途径弘扬和培育中华民族精神的途径第一课时考点一永恒的中华民族精神复习本考点,要求了解并识记中华民族精神的基本内涵及其核心,理解中华民族精神的地位、作用,分析说明爱国与爱社会主义的一致性。

【知识归纳】1.全面理解中华民族精神的基本内涵(1)中华民族精神的作用。

①中华文化与中华民族精神的关系:中华文化的力量,集中表现为民族精神的力量。

中华民族精神,深深植根于优秀传统文化之中。

②中华民族精神始终是维系中华各族人民共同生活的精神纽带,支撑中华民族生存、发展的精神支柱,推动中华民族走向繁荣、强大的精神动力,是中华民族之魂。

中华文化与民族精神一、我们的中华文化——中华文化的基本特征1、源远流长的中华文化(薪火相传一脉相承)汉字与史学典籍,是中华文化“源远流长”的重要见证。

(1)文字文字是文化的基本载体。

汉字是中华文明的重要标志。

(2)史书典籍:是中华文化一脉相传的重要见证。

思考:为什么近代中国文化因面临西方工业文明的冲击而日渐衰微?(1)以科技为核心的生产力落后,导致了经济的落后,从而使文化丧失了发展的动力。

(2)落后的封建政治制度,严重阻碍了文化的发展。

(3)闭关锁国,人为切断了与世界的联系,失去了文化交流的机会,从而失去了文化创新的重要动力。

(4)国人的盲目乐观和骄傲的态度,表现为不思进取,缺乏创新意识,不利于文化的发展。

2、博大精深的中华文化(1)独特性(独树一帜、独领风骚)。

教育、历史、哲学、道德,以及文学艺术、科学技术等(2)区域性(一方水土、一方文化)。

我国幅员辽阔,各地自然条件的差别,经济社会发展程度不同,受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域特征。

不同区域的文化,长期相互交流、相互借鉴、相互吸收,既渐趋融合,又保持着各自特色。

(3)民族性(中华之瑰宝、民族之骄傲)。

在中华文化的百花园中,各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出重要的贡献。

(4)中华各民族文化与中华文化的关系①中华民族是多民族的共同体,中华文化呈现着多民族文化的丰富多彩。

中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

②各民族文化相互交融、相互促进,共同创造了中华文化。

③各族人们对共同拥有的中华文化的认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

3、中华文化的包容性(1)包容性,即求同存异和兼收并蓄。

所谓“求同存异”是指能与其他民族文化和谐相处;所谓“兼收并蓄”是指能在文化交往中吸收、借鉴其他民族文化中的积极成分。

(2)文化的包容性,有利于各民族文化在和睦的关系中交流,增强对自身文化的认同,对其他民族文化的理解。

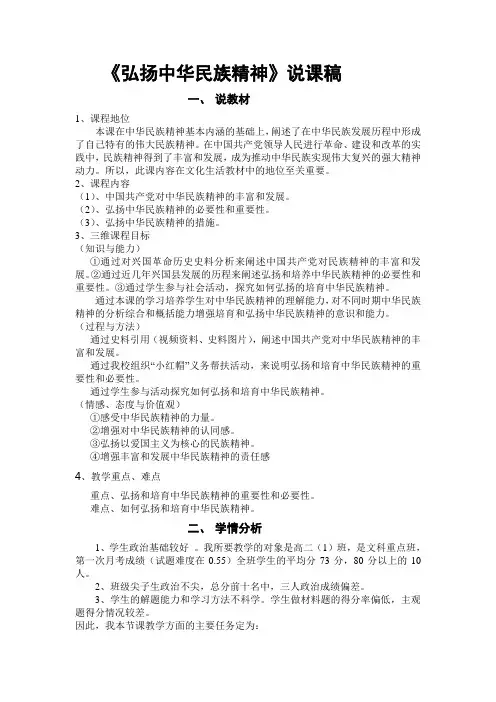

《弘扬中华民族精神》说课稿一、说教材1、课程地位本课在中华民族精神基本内涵的基础上,阐述了在中华民族发展历程中形成了自己特有的伟大民族精神。

在中国共产党领导人民进行革命、建设和改革的实践中,民族精神得到了丰富和发展,成为推动中华民族实现伟大复兴的强大精神动力。

所以,此课内容在文化生活教材中的地位至关重要。

2、课程内容(1)、中国共产党对中华民族精神的丰富和发展。

(2)、弘扬中华民族精神的必要性和重要性。

(3)、弘扬中华民族精神的措施。

3、三维课程目标(知识与能力)①通过对兴国革命历史史料分析来阐述中国共产党对民族精神的丰富和发展。

②通过近几年兴国县发展的历程来阐述弘扬和培养中华民族精神的必要性和重要性。

③通过学生参与社会活动,探究如何弘扬的培育中华民族精神。

通过本课的学习培养学生对中华民族精神的理解能力,对不同时期中华民族精神的分析综合和概括能力增强培育和弘扬中华民族精神的意识和能力。

(过程与方法)通过史料引用(视频资料、史料图片),阐述中国共产党对中华民族精神的丰富和发展。

通过我校组织“小红帽”义务帮扶活动,来说明弘扬和培育中华民族精神的重要性和必要性。

通过学生参与活动探究如何弘扬和培育中华民族精神。

(情感、态度与价值观)①感受中华民族精神的力量。

②增强对中华民族精神的认同感。

③弘扬以爱国主义为核心的民族精神。

④增强丰富和发展中华民族精神的责任感4、教学重点、难点重点、弘扬和培育中华民族精神的重要性和必要性。

难点、如何弘扬和培育中华民族精神。

二、学情分析1、学生政治基础较好。

我所要教学的对象是高二(1)班,是文科重点班,第一次月考成绩(试题难度在0.55)全班学生的平均分73分,80分以上的10人。

2、班级尖子生政治不尖,总分前十名中,三人政治成绩偏差。

3、学生的解题能力和学习方法不科学。

学生做材料题的得分率偏低,主观题得分情况较差。

因此,我本节课教学方面的主要任务定为:(1)掌握基本知识。

(2)指导正确方法。

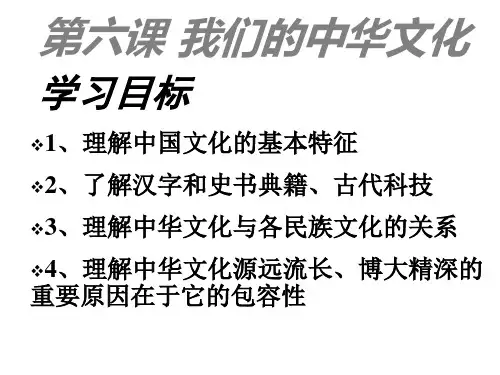

高中政治必修三《文化生活》教案:第06课我们的中华文化第六课我们的中华文化 6.1 源远流长的中华文化一、教学目标:1、知识目标:知道古老的中华文化走过的辉煌历程和近代衰微的过程,识记中华文化源远流长的主要见证是文字和史书典籍;理解中国共产党领导人民再创中华文化新的辉煌。

2、能力目标:提炼、解读信息的能力。

本课信息量比较大,教师应注重培养学生提炼有效信息、解读信息的能力。

综合分析的能力。

教学过程中注重提高学生整合不同学科之间知识的综合能力。

对文化的理解离不开历史和地理知识,教师要引导学生以“文化”为主线,整合不同学科知识,帮助学生加深对中华文化的理解。

3、情感、态度与价值观目标:增强对中华文化和社会主义祖国的热爱之情;增强对中华文化和中华民族的认同感,增强学生的民族自豪感、自尊心、自信心;坚信在中国共产党的领导下,一定能创造出中华文化新的辉煌。

【教学重点】中华文化源远流长的历程和见证【教学难点】怎样创造中华文化新的辉煌三、教学设计【知识体系】【知识要点】一、中华文化的发展历程:1、古代辉煌:殷周(早期)──春秋战国(初步形成)──秦朝(促进)──汉朝(进一步发展)──隋唐(全盛)──宋元明(延续)──清(面临冲击)2、近代衰微:随着中国封建统治的日渐衰落和西方近代工业文明的巨大大冲,中华文化也经历衰微的过程。

以英国为代表的西方国家用洋枪大炮打开了中国的大门,与清政府签订不平等条约,疯狂掠夺中国的资源,从此掀开了中华民族最为屈辱的一段历史。

3、当代复兴:在中国共产党的领导和马克思主义指引下,才能实现中华民族的伟大复兴,创造中华文化新的辉煌。

二、中华文化源远流长的见证:1、见证之一:汉字(1)作用:文字是文化的基本载体,标志着人类进入文明时代,记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果。

汉字为书写中华文明,传承中华文明发挥了巨大的作用。

(2)意义:是中华文明的重要标志。

2、见证之二:史书典籍(1)意义:是中华一脉相传的重要见证(2)特点:规模之大,存留之丰,为世界所仅有【补充】P66对待中华文化的态度:全面认识祖国传统文化,取其精华,取其糟粕,使中华文化的发展与当代社会相适应、与现代文明相协调,既保持民族性,又体现时代性。

1.2.2文化塑造人生教案一、教学设计意图:从文化活动一种形式—文学赏析入手,让学生在这样一种文化活动中去亲身体验文化对塑造人生所起的作用。

二、教学目标:1、知识目标(1)优秀文化如何丰富人的精神世界(2)优秀文化如何增强人的精神力量2、能力目标结合文化塑造人生,不断丰富自己的精神世界,促进自身的全面发展3、情感、态度、价值观目标:树立正确的世界观、人生观、价值观,丰富精神世界,增强精神力量,接受优秀文化,促进自身个而发展三、课程标准:1.3 赏析优秀文化产品,感悟积极向上的文化生活对于丰富人们的精神世界、增强人们的精神力量的意义,确信其促进人的全面发展的重要作用。

四、精心准备案例:(文学赏析材料)材料一:假如生活欺骗了你(普希金)假如生活欺骗了你,不要悲伤,不要心急!忧郁的日子里须要镇静:相信吧!快乐的日子将会来临。

心永远向往着未来;现在却常是忧郁:一切都是瞬息,一切都会将过去;而那过去了的,就会成为亲切的怀念。

——一八二五年材料二:再别康桥(徐志摩)轻轻的我走了,正如我轻轻的来;我轻轻的招手,作别西天的云彩。

那河畔的金柳是夕阳中的新娘波光里的艳影,在我的心头荡漾。

软泥上的青荇,油油的在水底招摇;在康河的柔波里,我甘心做一条水草。

那树荫下的一潭,不是清泉,是天上虹揉碎在浮藻间,沉淀着彩虹似的梦。

寻梦?撑一支长篙,向青草更青处漫溯,满载一船星辉,在星辉斑斓里放歌但我不能放歌,悄悄是别离的笙箫;夏虫也为我沉默,沉默是今晚的康桥!悄悄的我走了,正如我悄悄的来;我挥一挥衣袖,不带走一片云彩。

十一月六日材料三:乡愁 (余光中)小时候乡愁是一枚小小的邮票我在这头母亲在那头长大后乡愁是一张窄窄的船票我在这头新娘在那头后来呵乡愁是一方矮矮的坟墓我在外头母亲呵在里头而现在乡愁是一湾浅浅的海峡我在这头大陆在那头材料四:断章(卞之琳)你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。

材料五:强者的座右铭(詹姆斯)有时需要积极进取,有时需要稍敛锋芒;有时需要与众交溶,有时需要默默独居;有时需要相争,有时需要互爱;有时需要工作,有时需要游戏;有时需要哭泣,有时需要朗笑;有时需要发言,有时需要沉默;有时需要善握良机,有时需要屏息等待;每个人都是天生的胜利者!二、呈现相关的案例用多媒体制作成课件通过投影仪展示出来。

提升文化自觉增强文化自信一、文化自觉本质上是对文化价值的觉悟觉醒,提升文化自觉需要我们有对文化意义、文化地位、文化作用的深度认同,对文化建设、文化发展、文化进步的责任担当从远古的结绳记事、图腾崇拜、神话传说到当代的广播电视、互联网络、移动传播,人类一直保持着对文明进步的向往和追求。

完全可以说,人类社会发展史实际就是人类文化进步史,一个国家一个民族的每一步前进都以相应的文化觉醒为前提为基础。

中国共产党在90年的艰辛探索和建设实践中,每一次跨越式前进也都源自于深刻的理论觉醒和高度的文化自觉。

现在已进入知识经济社会和信息化时代,文化自觉的不断提升,对我们来说仍有着特别重要的意义。

正如《文化“三自”》指出的:是否具有高度的文化自觉,不仅关系到文化自身的振兴和繁荣,而且决定着一个国家、一个民族、一个政党的前途命运。

这种文化自觉的进一步提升主要包括这样两个方面:一是对文化意义、文化地位、文化作用的深度认同,二是对文化建设、文化发展、文化进步的责任担当。

第一,要始终保持对文化意义、文化作用、文化地位的深度认同。

文化是人类基于自觉意识的灵感迸发、情感表达、观念创新,人类生存的世界处处都烙上了文化的印记,文化也成为人类区别于其他动物的重要标志。

文化始终以一种无形的力量深刻地影响着有形的存在,它滋养人类、涵养社会、促进经济发展,其意义和作用是那样永恒。

社会发展进步到现阶段,文化对人类的影响比以往任何时候都更加广泛而深刻,文化越来越成为民族凝聚力创造力的重要源泉,成为综合国力竞争的重要因素,成为经济社会发展的重要支撑。

那种认为文化不过是说说唱唱、敲敲打打、写写画画,却看不见文化对人的感化陶冶、激励鼓舞、团结凝聚之重要意义,是肤浅的;那种认为文化不过是形而上、虚而玄、泛而空,却认不清文化对经济社会发展的导航、引领、推动之重要作用,是片面的;那种认为文化不过是经济的附属、产业的点缀、甚至是财政的包袱,却看不到文化能够自主发展、形成产业、创造财富之重要地位,则是短视的。

《我们的中华文化》教学设计一、学生课前准备1、由学科课代表组织学生完成本节课的预习;2、教师提前安排学生分小组讨论:我们的中华文化的特征有哪些;3、自习时间,结合预习案预习本框知识。

二、教学过程【复习提问】采取学生互查、教师抽查的方式提问下列问题。

(1)传统文化的特点?(2)如何继承传统文化?【情景导入】由视频《舌尖上的中国》引导学生感悟中华文化源远流长、博大精深的特点。

【预习情况反馈】对自习预习情况进行反馈,已达到表扬先进,激励落后的效果。

【学习目标展示】学生代表领学本框学习目标。

1、知识与技能目标:理解中华文化源远流长、博大精深;知道中华文化是中国各族人民共同创造的;理解中华文化的包容性。

2、能力目标:培养学生根据材料提炼解读信息的能力,培养学生运用所学知识解决现实问题的能力。

3、情感、态度与价值观目标:增强对中华文化和社会主义祖国的热爱之情,增强对中华文化和中华民族的认同感,增强民族自豪感、自尊心和自信心,坚信在党的领导下,通过各族人民的努力,一定能创造出中华文化新的辉煌。

【探究活动】学生结合探究一归纳:中华文化的特征有哪些?进而引出本节课的内容。

【自主学习】1、巩固、完善预习案,思考课堂探究案。

2、梳理自己疑问,准备小组合作探究。

【合作探究】时间:5——8分钟教师展示探究活动的内容与展示点评要求,学习按要求做好讨论。

内容:活动一:请你结合甲同学的发言,分析说明其中蕴含的中华文化特征活动二:(1)材料一、材料二共同反映了什么问题?(2)运用所学知识,谈谈你对上题所反映的问题是如何认识的?展示点评要求:(见课件)教师归纳点拨知识一、中华文化的基本特征1.源远流长(从时间纬度或纵向看)(1)汉字在书写中华文化,传承中华文明中发挥了巨大作用,是中华文明的重要标识。

(2)史书典籍,是中华文化一脉相承的重要见证。

2.博大精深(从内涵角度或横向看)(1)独特性(从不同文化形式上看)①中华文化中的文学艺术,以其辉煌而悠久的历史、丰富而绚丽的内涵、鲜明而独特的风格,展现了中华民族的精神向往和美好追求,在世界文学艺术宝库中占有重要位置。