IEC101规约介绍

- 格式:doc

- 大小:456.50 KB

- 文档页数:30

使用说明IEC101装置规约IEC101装置规约是用于电力系统监控与控制的通信协议之一,它定义了在电力监控系统中,通过传输数据来实现设备之间的通信和控制。

本文将详细介绍IEC101装置规约的使用说明,以帮助读者更好地理解和应用该规约。

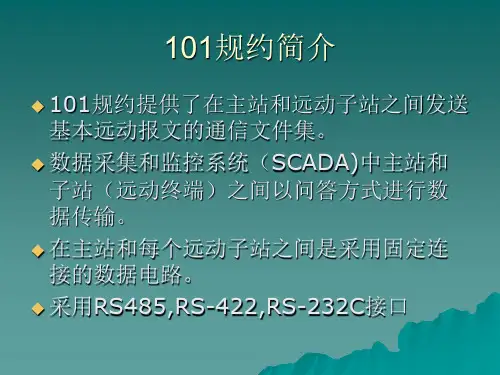

一、IEC101装置规约概述IEC101装置规约是国际电工委员会(IEC)制定的一种通信协议,主要用于监控与控制电力系统中的遥测、遥信和遥控信息。

该规约通过串行方式传输数据,采用了一系列规定的帧结构和数据格式,确保数据的可靠传输和正确解析。

IEC101规约一般将工程测量值(遥测)、状态变位信息(遥信)和远方控制命令(遥控)作为基本的通信功能。

二、IEC101装置规约的运行机制IEC101装置规约主要由三个层次构成:物理层、数据链路层和应用层。

在物理层,IEC101规约使用标准的串行电平转换技术,将二进制数据转换为信号进行传输;在数据链路层,规定了传输帧的各个字段,包括起始字符、控制字段、地址字段和校验字段等;在应用层,定义了遥测、遥信和遥控信息的编码方式和解析方式。

三、IEC101装置规约的使用步骤IEC101装置规约的使用步骤如下:1. 配置通信参数:包括物理层参数、数据链路层参数和应用层参数。

根据实际情况,设置通信波特率、校验方式、站址等参数。

2. 建立连接:规定了主站与从站之间的连接建立过程,包括主站发起请求、从站响应确认和建立连接。

3. 传输数据:主站向从站发送监控命令,从站根据命令执行相应操作,并反馈执行结果给主站。

4. 断开连接:规定了连接的结束过程,包括主站发送断开请求、从站响应确认和断开连接。

四、IEC101装置规约的应用范围IEC101装置规约广泛应用于电力系统监控与控制领域,包括电网调度、变电站自动化、电力设备监测和控制等方面。

它能够实现电力系统中各个设备之间的数据采集、信息交换和灵活控制,提高了电力系统的安全性、稳定性和可靠性。

五、IEC101装置规约的优势与挑战IEC101装置规约具有以下优势:1. 可靠性高:采用了校验和差错重传等机制,确保数据的可靠传输;2. 灵活性强:具备多种数据传输方式和编码方式,适应不同的应用场景;3. 扩展性好:支持多主站和多从站之间的通信,能够满足复杂系统的需求。

I E C101规约介绍IEC870-5-101规约介绍1.概述本篇介绍主站和RTU之间通讯的IEC870-5-101规约,该规约有两种传输方式:平衡式和非平衡式传输,在点对点和多个点对点的全双工通道结构中采用平衡式传输方式,在其它通道结构中只采用非平衡式传输方式。

平衡式传输方式中101规约是一种“问答+循环”式规约,即主站端和子站端都可以作为启动站;而当其用于非平衡式传输方式时101规约是问答式规约,只有主站端可以作为启动站。

2.帧格式简单说明2.1固定帧长格式2.2可变帧长格式2.3长度L长度L包括控制域、地址域、用户数据区的字节数,为二进制数。

2.4控制域(C)的定义RES:备用PRM:启动报文位 =0:从动站,报文为确认报文或响应报文。

=1:启动站,报文为发送或请求报文。

FCB:帧计数位:启动站向从动站传输启动站向从动站传输新一轮的发送/确认、请求/响应服务时,将前一轮FCB取相反值。

FCV:帧计数有效位:启动站向从动站传输=0:表示FCB变化无效。

=1:表示FCB变化有效。

ACD:要求访问位:主站做从动站时ACD位无实际意义,ACD=0。

子站做从动站时ACD=0:表示子站无1级用户数据;ACD=1:表示子站有1级用户数据,希望向主站传输。

DFC:数据流控制位:从动站向启动站传输=0:表示子站可以继续接收数据。

=1:表示子站数据区满,无法接收新数据。

功能码(D3—D0):功能码范围为0—15(00H—0FH)。

2.5链路地址域链路地址域为子站站址。

2.6帧检验和帧检验和是控制、地址、用户数据区所有字节的算术和(不考虑溢出位即256模和)。

2.7 应用服务数据单元结构在监视方向上的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<0..44><0>:= 未定义<1>:= 单点信息 M_SP_NA_1<2>:= 带时标的单点信息 M_SP_TA_1<3>:= 双点信息 M_DP_NA_1<4>:= 带时标的双点信息 M_DP_TA_1<5>:= 步位置信息 M_ST_NA_1<6>:= 带时标的步位置信息 M_ST_TA_1<7>:= 32比特串 M_BO_NA_1<8>:= 带时标的32比特串 M_BO_TA_1<9> := 测量值, 规一化值 M_ME_NA_1<10> := 测量值,带时标的规一化值 M_ME_TA_1<11> := 测量值, 标度化值 M_ME_NB_1<12> := 测量值, 带时标的标度化值 M_ME_TB_1<13> := 测量值, 短浮点数 M_ME_NC_1<14> := 测量值, 带时标的短浮点数 M_ME_TC_1<15> := 累计量 M_IT_NA_1<16> := 带时标的累计量 M_IT_TA_1<17> := 带时标的继电保护设备事件 M_EP_TA_1<18> := 带时标的继电保护设备成组启动事件 M_EP_TB_1<19> := 带时标的继电保护设备成组输出电路信息 M_EP_TC_1<20> := 带变位检出的成组单点信息 M_PS_NA_1<21> := 测量值, 不带品质描述词的规一化值 M_ME_ND_1<22..29> := 为将来兼容定义保留<30> := 带CP56Time2a时标的单点信息 M_SP_TB_1<31> := 带CP56Time2a时标的双点信息 M_DP_TB_1<32> := 带CP56Time2a时标的步位置信息 M_ST_TB_1<33> := 带CP56Time2a时标的32比特串 M_BO_TB_1<34> := 带CP56Time2a时标的测量值, 规一化值 M_ME_TD_1<35> := 带CP56Time2a时标的测量值, 标度化值 M_ME_TE_1<36> := 带CP56Time2a时标的测量值, 短浮点数 M_ME_TF_1<37> := 带CP56Time2a时标的累计量 M_IT_TB_1<38> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备事件 M_EP_TD_1<39> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备成组启动事件 M_EP_TE_1<40> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TF_1<41..44> := 为将来兼容定义保留在控制方向的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<45..69>CON<45>:= 单点命令 C_SC_NA_1CON<46>:= 双点命令 C_DC_NA_1CON<47>:= 步调节命令 C_RC_NA_1CON<48>:= 设定值命令, 规一化值 C_SE_NA_1CON<49>:= 设定值命令, 标度化值 C_SE_NB_1CON<50>:= 设定值命令, 短浮点数 C_SE_NC_1CON<51>:= 32比特串 C_BO_NA_1<52..69> := 为将来兼容定义保留在监视方向的系统命令类型标=TYPE IDENTIFICATION=:=UI8[1..8]<70..99><70>:= 初始化结束 M_EI_NA_1<71..99>:= 为将来兼容定义保留在控制方向的系统命令类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<100..109>CON<100>:= 总召唤命令 C_IC_NA_1CON<101>:= 计数量召唤命令 C_CI_NA_1CON <102>:= 读命令 C_RD_NA_1CON<103>:= 时钟同步命令 C_CS_NA_1CON<104>:= 测试命今 C_TS_NA_1注:在控制方向标上(CON) 的应用服务数据单元是被确认的应用服务,在监视方向形成镜像,但传送原因不同. 这些镜像的应用服务数据单元用来作为肯定/否定认可(验证) 。

IEC101规约介绍

IEC101规约主要用于电力系统自动化监控中,实现子站与主站之间的数据交换和通信。

子站主要负责采集电网的实时数据和运行状态信息,而主站则负责对子站进行控制和监控。

IEC101规约确保了子站和主站之间的稳定和可靠的双向通信。

在直接序列通信中,数据是通过串行通信线路传输的,通信速率通常在300至9600比特/秒之间。

直接序列通信主要适用于简单的、点对点的通信情况,通信距离较短。

在IEC 101规约中,数据的传输以信息报元单元(Information Object Unit,简称IOU)为单位。

每个IOU包含一个信息对象组(Information Object Group,简称IOG)或一个信息对象(Information Object,简称IO)。

IOG包含一个或多个信息对象,而IO是信息报文的基本单元。

IEC101规约中定义了多种命令和传输服务,用于不同的应用场景。

其中,主站可以向子站发送控制命令,如遥控命令、遥调命令等,以实现对电网设备的控制操作。

主站还可以向子站发送读命令或写命令,以读取或写入子站的参数和数据。

总之,IEC101规约是一种用于传输电能信息的通信规约,实现了电力系统中子站和主站之间的稳定和可靠的双向通信。

它是电力系统自动化监控中使用最广泛的通信规约之一,为电力系统的正常运行和管理提供了可靠的技术支持。

101规约7个字节时标摘要:一、引言二、101 规约简介1.背景与历史2.规约内容与特点三、7 个字节时标的含义1.字节时标的概念4.字节时标在101 规约中的应用四、101 规约与7 个字节时标的关系1.101 规约对字节时标的要求2.字节时标对101 规约的影响五、实际应用案例1.案例介绍2.案例中101 规约与7 个字节时标的具体应用六、总结正文:一、引言随着科技的飞速发展,通信技术在人们生活中的应用越来越广泛,特别是在智能电网、智能交通等领域。

数据通信的规约在这些领域中起着至关重要的作用,其中101 规约作为一种广泛应用的数据通信规约,在通信领域占据重要地位。

本文将围绕101 规约中的7 个字节时标展开讨论。

二、101 规约简介101 规约,全称为“IEC 60870-5-101 规约”,是一种用于电力系统自动化的通信规约。

该规约起源于20 世纪80 年代,由国际电工委员会(IEC)制定。

101 规约主要用于实现电力系统自动化设备之间的信息交换与控制,具有传输速率快、实时性强、可靠性高、扩展性好等特点。

2.规约内容与特点101 规约主要包括报文结构、传输方式、应用层协议等方面的内容。

其主要特点有:(1)采用主从通信模式,便于实现多级控制;(2)提供丰富的报文类型,满足不同应用场景的需求;(3)具有较高的传输速率和实时性,适用于实时控制系统;(4)具有较强的兼容性和扩展性,便于与其他规约进行互联互通。

三、7 个字节时标的含义1.字节时标的概念字节时标(Byte Time Stamp)是一种用于表示报文传输时间的方法,通常用于实时通信系统中。

字节时标以一个字节为单位,表示从某个参考时刻开始到报文传输时所经过的字节数。

字节时标可以用于实现报文的同步传输、数据统计等功能。

2.字节时标在101 规约中的应用在101 规约中,字节时标主要用于表示报文的传输时间。

通过对报文进行字节时标处理,可以实现报文的同步传输、数据同步处理等功能,从而提高通信系统的实时性和可靠性。

光伏2.0 101通讯规约V1.00编制:审核:批准:版本:1概述本规约为光伏2.0显示单元与后台调度系统之间的通讯规约。

本规约遵循DL/T634-1997(neq IEC60870-5-101:2002)标准编写。

本规约采用如下定义:控制站:又叫主站,可以执行对被控站的控制和监视。

被控站:又叫子站,受控制站的监视和控制。

控制方向:控制站→被控站的传输方向。

监视方向:被控站→控制站的传输方向。

非平衡传输:控制站通过不断查询被控站实现数据的交换控制。

控制站是源站,启动所有报文的发送,而被控站(子站)仅在被查询时发送报文。

文中将后台系统称作主站,光伏显示单元称作从站。

主站发给从站的报文为请求报文,从站回发给主站的报文称为应答报文。

2帧格式显示单元与主控单元间为点到点结构,异步通信采用FT1.2的帧格式,即:8位信息位+1位起始位+1位校验位+1位停止位。

本规约支持固定帧长、可变帧长报文类型。

采用非平衡模式,以下介绍均为非平衡模式下的帧格式。

2.1字节格式●1位起始位●8位数据位●1位校验位(偶校验)●1位停止位发送过程中,低字节在前,高字节在后。

线路传输顺序如下:图 1 线路上位流传输顺序2.2可变帧长报文格式用于主站向子站传输数据,或由子站向主站传输数据。

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0图 2 可变长度帧格式线路传输规定:1)线路空闲传输的二进制数码是“1”。

2)每个字节包括:1位启始位(二进制0),8位数据位,1位偶校验位,1位停止位(二进制1)。

3)一帧报文传输时,各字节间不允许有传输间隙。

4)长度L包括控制域、地址域、用户数据区的8位位组的个数。

5)帧校验和是控制域、链路地址域、用户数据区8位位组的算术和。

6)接收端需校验以下内容:a)每个字节的启始位、停止位、偶校验位。

b)两个启始字符、两个L值应一致,接收字符数为L+6、帧校验和、结束字符若无差错,则数据有效。

c)校验中,若检出一个差错,则舍弃此帧数据。

IEC870-5-101规约介绍1.概述本篇介绍主站和RTU之间通讯的IEC870-5-101规约,该规约有两种传输方式:平衡式和非平衡式传输,在点对点和多个点对点的全双工通道结构中采用平衡式传输方式,在其它通道结构中只采用非平衡式传输方式。

平衡式传输方式中101规约是一种“问答+循环”式规约,即主站端和子站端都可以作为启动站;而当其用于非平衡式传输方式时101规约是问答式规约,只有主站端可以作为启动站。

2.帧格式简单说明2.12.22.3长度L长度L包括控制域、地址域、用户数据区的字节数,为二进制数。

2.4RES:备用PRM:启动报文位 =0:从动站,报文为确认报文或响应报文。

=1:启动站,报文为发送或请求报文。

FCB:帧计数位:启动站向从动站传输启动站向从动站传输新一轮的发送/确认、请求/响应服务时,将前一轮FCB取相反值。

FCV:帧计数有效位:启动站向从动站传输=0:表示FCB变化无效。

=1:表示FCB变化有效。

ACD:要求访问位:主站做从动站时ACD位无实际意义,ACD=0。

子站做从动站时ACD=0:表示子站无1级用户数据;ACD=1:表示子站有1级用户数据,希望向主站传输。

DFC:数据流控制位:从动站向启动站传输=0:表示子站可以继续接收数据。

=1:表示子站数据区满,无法接收新数据。

功能码(D3—D0):功能码范围为0—15(00H—0FH)。

2.5链路地址域链路地址域为子站站址。

2.6帧检验和帧检验和是控制、地址、用户数据区所有字节的算术和(不考虑溢出位即256模和)。

2.7 应用服务数据单元结构在监视方向上的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<0..44><0>:= 未定义<1>:= 单点信息M_SP_NA_1<2>:= 带时标的单点信息M_SP_TA_1<3>:= 双点信息M_DP_NA_1<4>:= 带时标的双点信息M_DP_TA_1<5>:= 步位置信息M_ST_NA_1<6>:= 带时标的步位置信息M_ST_TA_1<7>:= 32比特串M_BO_NA_1<8>:= 带时标的32比特串M_BO_TA_1<9> := 测量值, 规一化值M_ME_NA_1<10> := 测量值,带时标的规一化值M_ME_TA_1<11> := 测量值, 标度化值M_ME_NB_1<12> := 测量值, 带时标的标度化值M_ME_TB_1<13> := 测量值, 短浮点数M_ME_NC_1<14> := 测量值, 带时标的短浮点数M_ME_TC_1<15> := 累计量M_IT_NA_1<16> := 带时标的累计量M_IT_TA_1<17> := 带时标的继电保护设备事件M_EP_TA_1<18> := 带时标的继电保护设备成组启动事件M_EP_TB_1<19> := 带时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TC_1<20> := 带变位检出的成组单点信息M_PS_NA_1<21> := 测量值, 不带品质描述词的规一化值M_ME_ND_1<22..29> := 为将来兼容定义保留<30> := 带CP56Time2a时标的单点信息M_SP_TB_1<31> := 带CP56Time2a时标的双点信息M_DP_TB_1<32> := 带CP56Time2a时标的步位置信息M_ST_TB_1<33> := 带CP56Time2a时标的32比特串M_BO_TB_1<34> := 带CP56Time2a时标的测量值, 规一化值M_ME_TD_1<35> := 带CP56Time2a时标的测量值, 标度化值M_ME_TE_1<36> := 带CP56Time2a时标的测量值, 短浮点数M_ME_TF_1<37> := 带CP56Time2a时标的累计量M_IT_TB_1<38> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备事件M_EP_TD_1<39> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备成组启动事件M_EP_TE_1<40> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TF_1<41..44> := 为将来兼容定义保留在控制方向的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<45..69>CON<45>:= 单点命令C_SC_NA_1 CON<46>:= 双点命令C_DC_NA_1 CON<47>:= 步调节命令C_RC_NA_1 CON<48>:= 设定值命令, 规一化值C_SE_NA_1 CON<49>:= 设定值命令, 标度化值C_SE_NB_1 CON<50>:= 设定值命令, 短浮点数C_SE_NC_1 CON<51>:= 32比特串C_BO_NA_1 <52..69> := 为将来兼容定义保留在监视方向的系统命令类型标=TYPE IDENTIFICATION=:=UI8[1..8]<70..99><70>:= 初始化结束M_EI_NA_1<71..99>:= 为将来兼容定义保留在控制方向的系统命令类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<100..109>CON<100>:= 总召唤命令C_IC_NA_1 CON<101>:= 计数量召唤命令C_CI_NA_1 CON <102>:= 读命令C_RD_NA_1 CON<103>:= 时钟同步命令C_CS_NA_1CON<104>:= 测试命今C_TS_NA_1 注:在控制方向标上(CON) 的应用服务数据单元是被确认的应用服务,在监视方向形成镜像,但传送原因不同. 这些镜像的应用服务数据单元用来作为肯定/否定认可(验证) 。

101规约7个字节时标

(原创版)

目录

1.101 规约的概述

2.101 规约的字节时标

3.101 规约的应用场景

正文

1.101 规约的概述

101 规约,全称为 IEC 60870-5-101,是一种广泛应用于电力系统自动化领域的通信规约。

该规约主要解决了电力系统中各种设备之间的数据传输和通信问题,为电力系统的自动化运行提供了有效的通信支持。

2.101 规约的字节时标

在 101 规约中,字节时标是一种重要的数据结构,用于描述数据帧

的结构和内容。

字节时标由 7 个字节组成,分别是:起始字节、地址字节、控制字节、数据长度字节、数据字节、校验字节和结束字节。

这 7 个字节共同构成了一个完整的数据帧,实现了数据在电力系统中的高效传输。

3.101 规约的应用场景

101 规约在我国电力系统中得到了广泛的应用,其应用场景主要包括以下几个方面:

(1)电力系统保护:101 规约可以用于实现电力系统保护设备的通信,如距离保护、过电流保护等。

(2)电力系统控制:101 规约可以用于实现电力系统控制设备的通信,如开关、调节器等。

(3)电力系统监测:101 规约可以用于实现电力系统监测设备的通

信,如电压、电流互感器等。

(4)电力系统故障诊断:101 规约可以用于实现电力系统故障诊断设备的通信,如故障录波器等。

总之,101 规约作为电力系统自动化领域的通信标准,其字节时标为数据传输提供了有效的结构和内容描述。

1101规约概述1.1101规约的内容IEC 870-5-101是针对IEC 870-5基本标准中的FT1.2异步式字节传输帧格式,对物理层、链路层、应用层、用户进程作了大量具体的规定和定义。

1.2FT1.2帧格式FT1.2帧格式有可变帧长及固定帧长两种,这两种格式如图1所示:FT1.2可变帧长格式用于主站向子站传输数据或由子站向主站传输数据;FT1.2固定帧长格式用于子站回答主站的确认报文或主站向子站的询问报文。

本标准使用的参考模型源出于开放式互联的ISO—OSI参考模型,但由于远动系统在有限的传输带宽下要求短的反映时间,故本标准采用性能结构(EPA)———模型2。

这种模型仅用三层,即物理层、链路层、应用层,其模型如图2所示。

1.3物理层、链路层、应用层1.3.1物理层物理层是OSI模型的第1层,其任务是使网络内两实体间的物理连接,按位串行传送比特流,将数据信息从一个实体经物理信道送经另一个实体,向数据链路层提供一个透明的比特流传送服务。

因此,物理层接口和协议应考虑如下问题:a)机械方面,应考虑插接器的尺寸、引线数目和排列;b)电气方面,要考虑信号的波形和参数,如多少伏电压代表“1”和“0”,一个bit占多少毫秒;c)功能方面,要考虑每一条线路的作用和操作要求,比如是数据电路、控制电路还是时钟电路;d)过程方面,主要考虑利用接口传送比特流的整个过程和执行的先后顺序,比如怎样建立和拆除物理线路的连接,是全双工还是半双工操作。

具体到101规约,对物理层的规定选自ISO和ITU-T标准,该标准支持下述网络结构,包括点对点、多个点对点、多点星形、多点共线、多点环形等。

电气特性方面,对于非平衡式转接电路采用V.24/V.28,而平衡式转接电路则采用X.24/X.27。

1.3.2数据链路层数据链路层是OSI的第2层,其主要任务是将一条原始传输线路转换为对网络来说是无错的传输线路。

因此,它必须将输入数据分成数据块(帧),并依次传递各帧和处理由接收端发回的应答帧,解决了数据链路连接的建立、维持和释放;在链路上实现帧的同步或异步传输;差错控制与恢复;流量控制等一系列问题。

IEC870-5-101规约介绍1.概述本篇介绍主站和RTU之间通讯的IEC870-5-101规约,该规约有两种传输方式:平衡式和非平衡式传输,在点对点和多个点对点的全双工通道结构中采用平衡式传输方式,在其它通道结构中只采用非平衡式传输方式。

平衡式传输方式中101规约是一种“问答+循环”式规约,即主站端和子站端都可以作为启动站;而当其用于非平衡式传输方式时101规约是问答式规约,只有主站端可以作为启动站。

2.帧格式简单说明2.12.22.3长度L长度L包括控制域、地址域、用户数据区的字节数,为二进制数。

2.4RES:备用PRM:启动报文位 =0:从动站,报文为确认报文或响应报文。

=1:启动站,报文为发送或请求报文。

FCB:帧计数位:启动站向从动站传输启动站向从动站传输新一轮的发送/确认、请求/响应服务时,将前一轮FCB取相反值。

FCV:帧计数有效位:启动站向从动站传输=0:表示FCB变化无效。

=1:表示FCB变化有效。

ACD:要求访问位:主站做从动站时ACD位无实际意义,ACD=0。

子站做从动站时ACD=0:表示子站无1级用户数据;ACD=1:表示子站有1级用户数据,希望向主站传输。

DFC:数据流控制位:从动站向启动站传输=0:表示子站可以继续接收数据。

=1:表示子站数据区满,无法接收新数据。

功能码(D3—D0):功能码范围为0—15(00H—0FH)。

2.5链路地址域链路地址域为子站站址。

2.6帧检验和帧检验和是控制、地址、用户数据区所有字节的算术和(不考虑溢出位即256模和)。

2.7 应用服务数据单元结构在监视方向上的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<0..44><0>:= 未定义<1>:= 单点信息M_SP_NA_1<2>:= 带时标的单点信息M_SP_TA_1<3>:= 双点信息M_DP_NA_1<4>:= 带时标的双点信息M_DP_TA_1<5>:= 步位置信息M_ST_NA_1<6>:= 带时标的步位置信息M_ST_TA_1<7>:= 32比特串M_BO_NA_1<8>:= 带时标的32比特串M_BO_TA_1<9> := 测量值, 规一化值M_ME_NA_1<10> := 测量值,带时标的规一化值M_ME_TA_1<11> := 测量值, 标度化值M_ME_NB_1<12> := 测量值, 带时标的标度化值M_ME_TB_1<13> := 测量值, 短浮点数M_ME_NC_1<14> := 测量值, 带时标的短浮点数M_ME_TC_1<15> := 累计量M_IT_NA_1<16> := 带时标的累计量M_IT_TA_1<17> := 带时标的继电保护设备事件M_EP_TA_1<18> := 带时标的继电保护设备成组启动事件M_EP_TB_1<19> := 带时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TC_1<20> := 带变位检出的成组单点信息M_PS_NA_1<21> := 测量值, 不带品质描述词的规一化值M_ME_ND_1<22..29> := 为将来兼容定义保留<30> := 带CP56Time2a时标的单点信息M_SP_TB_1<31> := 带CP56Time2a时标的双点信息M_DP_TB_1<32> := 带CP56Time2a时标的步位置信息M_ST_TB_1<33> := 带CP56Time2a时标的32比特串M_BO_TB_1<34> := 带CP56Time2a时标的测量值, 规一化值M_ME_TD_1<35> := 带CP56Time2a时标的测量值, 标度化值M_ME_TE_1<36> := 带CP56Time2a时标的测量值, 短浮点数M_ME_TF_1<37> := 带CP56Time2a时标的累计量M_IT_TB_1<38> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备事件M_EP_TD_1<39> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备成组启动事件M_EP_TE_1<40> := 带CP56Time2a时标的继电保护设备成组输出电路信息M_EP_TF_1<41..44> := 为将来兼容定义保留在控制方向的过程信息类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<45..69>CON<45>:= 单点命令C_SC_NA_1 CON<46>:= 双点命令C_DC_NA_1 CON<47>:= 步调节命令C_RC_NA_1 CON<48>:= 设定值命令, 规一化值C_SE_NA_1 CON<49>:= 设定值命令, 标度化值C_SE_NB_1 CON<50>:= 设定值命令, 短浮点数C_SE_NC_1 CON<51>:= 32比特串C_BO_NA_1 <52..69> := 为将来兼容定义保留在监视方向的系统命令类型标=TYPE IDENTIFICATION=:=UI8[1..8]<70..99><70>:= 初始化结束M_EI_NA_1<71..99>:= 为将来兼容定义保留在控制方向的系统命令类型标识=TYPE IDENTIFICATION:=UI8[1..8]<100..109>CON<100>:= 总召唤命令C_IC_NA_1 CON<101>:= 计数量召唤命令C_CI_NA_1 CON <102>:= 读命令C_RD_NA_1 CON<103>:= 时钟同步命令C_CS_NA_1CON<104>:= 测试命今C_TS_NA_1 注:在控制方向标上(CON) 的应用服务数据单元是被确认的应用服务,在监视方向形成镜像,但传送原因不同. 这些镜像的应用服务数据单元用来作为肯定/否定认可(验证) 。

传输原因在7.2.3中定义。

CON<105>:= 复位进程命令C_RP_NA_1 CON<106>:= 延时获得命今C_CD_NA_1 <107..109>:= 为将来兼容定义保留3.非平衡式传输—即主站作为启动站的各种报文3.1 主站的询问顺序对于点对点和多个点对点的通道结构,主站或子站复位后首先进行初始化,总召唤和时钟同步后系统转入正常,然后在循环召唤2级用户数据的序列中定期插入按照分组召唤方式和按顺序收集各组数据进行召唤。

在子站回送的报文中如果ACD=1,则立即收集1级用户数据,1级用户数据收集完后,转向上述循环询问过程,此种循环召唤过程可以被中断,如被召唤电度、遥控等。

3.2复位远方链路报文主站复位远方链路帧(C_RL_NA_1 ACT)3.3)子站响应帧(M_RQ_NA_1 LNKRES)功能码定义如下: 1=链路忙(01H)14=链路服务未工作(0EH)11=链路完好(0BH)15=链路服务未完成(0FH)3.4复位远动终端(RTU)报文)3.5链路测试子站链路测试确认帧(C_TS_NA_1 ACTCON)3.63.6.1主站总召唤命令主站总召唤命令帧(C_IC_NA_1 ACT)3.6.2子站总召唤应答主站向子站进行的总召唤功能是在初始化以后进行,或者定期进行总召唤。

总召唤时请求子站传送所有过程变量的实际值。

主站发送总召唤命令(C_IC_NA_1 ACT)后,子站向主站发送总召唤命令的镜象(C_IC_NA_1 ACTCON)确认。

如果是肯定确认,则其传送原因为激活确认(7),如果是否定确认,则其传送原因为停止激活确认(9)。

随后向主站发遥测帧、遥信帧和变压器分接头帧、子站远动终端状态帧和水位帧,子站的数据全部传送完后向子站发送总召唤结束帧。

子站发送不带品质遥测帧(M_ME1_NA_1 CYCLIC)假设遥测信息体地址范围:701H—900H。

子站发送带品质单点遥信帧(M_SP_NA_1 CYCLIC)不带时标遥信字格式:每个遥信1个字节。

说明:SPI遥信状态: D0=0:分=1:合IV、NT、SB、BL:DF1331程序中各项品质均为0。

假设遥信信息体地址范围:1H—400H。

)3.7召唤某一组数据在总召唤过程中如果某一组数据没有被主站接收到,在总召唤结束后,主站向子站召唤没有收到的那一组。

子站收到召唤某一组数据的命令帧后,按照命令码限定词(21—28:为遥信帧1—8组;29—36:为遥测帧9—16组)确定发送遥测帧(M_ME1_NA_1 CYCLIC LPDU 21)或者遥信帧(M_SP_NA_1 CYCLIC LPDU 1)(区别在:发送原因为21—36。

)。

如果1帧发不完,分成数帧发送。

3.8对钟说明:IV=0:时间有效;IV=1:时间无效SU=0:标准时间;SU=1:夏时制)3.9召唤1级用户数据3.9.1主站召唤)3.9.2子站应答1级用户数据分别为变位遥信、子站初始化结束报文和由读数命令所寻址的信息体数据,若存在1级数据分别向主站发送,不存在1级数据时发送的无所请求数据帧。

3.9.2.1子站发送带单点遥信状态变位帧(M_SP_NA_1 SPONT)3.9.2.2 )*初始化原因COI的格式:说明:UI:0—当地电源开关合上;1—当地手动复位;2—远方复位BS:0—未改变当地参数的初始化;1—改变当地参数的初始化3.9.2.3子站发送由读命令形成的1级用户数据帧(M_DATA_NA_1 SPONT)当信息体地址为:1H—400H时, 子站发送遥信信息帧当信息体地址为:701H—900H时,子站发送遥测信息帧3.9.2.4子站的状态变化响应帧3.9.2.5 子站没有1级数据时发送的无所请求数据帧(M_NV_NA_1 )3.10主站召唤2级用户数据2级数据包括变化的遥测量、变压器分接头变化和SOE。

3.10.1主站召唤2级数据)3.10.2子站应答3.10.2.1子站有1级数据时,无论是否存在2级数据均发送无所请求数据的确认帧(M_NV_NA_1 )3.10.2.2E5H回答。

3.10.2.3若子站只有2级数据,则依次向主站发送二级数据。