地震波运动学多层介质反射波时距曲线共27页文档

- 格式:ppt

- 大小:2.99 MB

- 文档页数:27

1.时距曲线基本概念2.直达波时距曲线3. 反射波时距曲线4. 折射波时距曲线1. 时距曲线的基本概念在地面激发了地震波后,根据地下介质的结构和波的类型(如直达波、折射波和反射波),地震波将具有不同的传播特点。

为了定量地说明不同类型的波在各种介质结构情况下传播的特点,在地震勘探中主要采用“时距曲线”(时距曲线方程)这个概念。

时距曲线:是表示地震波从震源出发,传播到测线上各观测点的旅行时间t,同观测点相对于激发点的水平距离x 之间的关系。

1. 时距曲线的基本概念1.1 时距曲线图a 自激自收,同相轴形态与界面起伏相对应图b 多道接收,同相轴形态与界面起伏不对应1. 时距曲线的基本概念1.2 共炮点和共反射点时距曲线按观测方法的不同分为两种情况:一种是放一炮,在一个多道检波器组成的排列上接收并得到一张地震记录,地下存在反射界面就可以得到相应的反射波时距曲线,称为共炮点反射波时距曲线。

另一种是在许多炮得到的许多张地震记录上,把同属于同一个反射点的道选出来,组成一个共反射点道集,于是可得到界面上某个反射点的共反射点时距曲线。

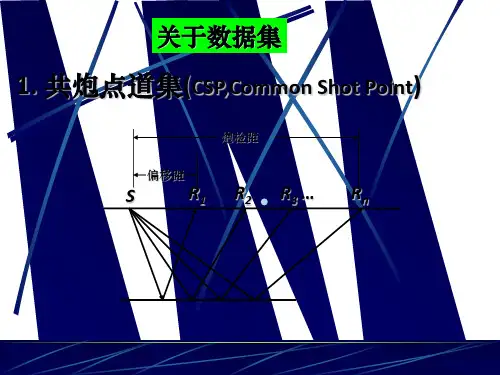

共炮点记录共反射点记录1.3 几个基本概念•炮检距(offset):炮点到地面各观测点的距离,也称为偏移距。

•初至时间(first break):所有波中最先到达检波器(Geophone)并记录下来的地震波第一波峰时间。

•同相轴(event):各接收点属于同一相位振动的连线。

•共炮点(common shotpoint):所有接收点具有共同的炮点。

•纵测线(inline):激发点和观测点在同一条直线上。

•非纵测线(offline):激发点不在测线上。

1.时距曲线基本概念2.直达波时距曲线3. 反射波时距曲线4. 折射波时距曲线xtxt (x 1,t 1)(x 2,t 2)(x 3,t 3)(x 4,t 4)(x 5,t 5)t10t3t2t4t5x 1x 2x 3x 4x 502. 直达波时距曲线直达波:从震源直接到达检波点的波。

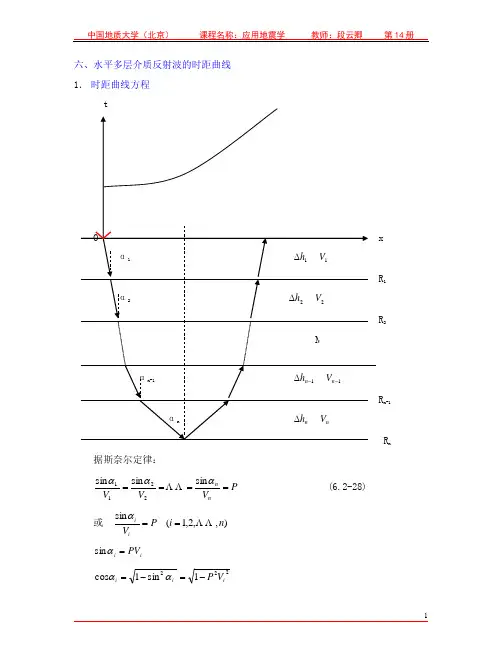

六、水平多层介质反射波的时距曲线 1. 时距曲线方程1 2 n-1 n 据斯奈尔定律:P V V V nn ====αααsin sin sin 2211 (6.2-28) 或),,2,1(sin n i P V ii==α i i PV =αsin2221sin 1cos i i i V P -=-=αα设波在第n 个界面上发生反射,波在水平层状介质中应走折线。

则[]22211⨯∆++∆+∆=n n tg h tg h tg h x ααα∑∑==-∆=∆=ni ii i ni i i i V P PV h h 122112cos sin 2αα∑∑∑===-∆=∆=⋅∆==⨯+++=ni i i iiii i ni i i n i ii n n V P V h h S V h V S V S V S V S t 12211221112)cos (1cos 222][αα⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-∆=-∆=∑∑==ni i i i ni i i i V P V h t V P PV h x 1221221212 P55(§6.2-28①) 特点:①不是双曲线,②显函数形式写不出来。

2. 平均速度V(1) 平均速度的概念:① 波的射线速度V r ——波沿着射线的平均速度 nn nn n r V S V S V S S S S t t t S S S V ++++++=++++++=2211212121n n n nn V h V h V h h h h ααααααcos cos cos cos cos cos 2221112211∆++∆+∆∆++∆+∆=P54(§6.2②)② 平均速度的第一种定义方法当波垂直入射时,有021====n ααα ,P54(§6.2②)式变成:nn n V h V h V h h h h V 0cos 0cos 0cos 0cos 0cos 0cos 221121∆++∆+∆∆++∆+∆=∑∑∑∑====∆=∆∆=∆++∆+∆∆++∆+∆=ni ini ini ii ni inn nthV h hV h V h V h h h h 1111221121 P54(§6.2③)波在水平层状介质中垂直传播的总路程与总时间之比叫平均速度。