预防接种知识与操作技术规范

- 格式:ppt

- 大小:3.00 MB

- 文档页数:79

预防接种工作规范一、引言预防接种是一项重要的公共卫生措施,通过接种疫苗可以有效预防和控制传染病的传播。

为了确保预防接种工作的顺利进行以及提高接种效果,制定本工作规范。

二、工作范围本规范适用于各级医疗卫生单位、社区卫生服务机构、疫苗生产企业等从事预防接种工作的人员。

三、预防接种知识普及1. 预防接种工作人员应通过培训和学习掌握预防接种知识,包括疫苗的种类、使用方法、免疫程序等,以便能够提供准确的信息和建议。

2. 预防接种工作人员应不断更新知识,关注最新的疫苗研究进展和接种指南,提高自己的专业水平。

四、预防接种程序1. 接种计划制定每个地区应根据疫情和人口流动情况制定本地区的接种计划,确保全体居民接种合适的疫苗。

2. 接种登记在进行接种前,应对接种对象进行登记,记录个人信息和接种情况。

接种登记应包括个人基本信息、疫苗名称、批号、接种日期、接种部位等内容。

3. 接种咨询在接种前应进行咨询,向接种对象详细介绍接种疫苗的相关信息,包括接种的目的、注意事项、可能出现的反应等,解答其疑惑和顾虑。

4. 接种操作接种操作应严格按照操作规范进行,包括手消毒、接种部位消毒、注射器/针筒使用等。

接种时应注意操作轻柔、快速,并及时清理接种现场。

5. 接种后观察接种后应对接种对象进行观察,了解接种反应。

对于发生严重不良反应的接种对象,应及时处理并记录。

五、疫苗管理1. 疫苗储存疫苗应储存在特定的冷藏设备中,设备应定期检测温度,并保持在指定的温度范围内。

疫苗和其他药品应分开存放,防止交叉污染。

2. 疫苗采购疫苗采购应确保采购渠道正规、疫苗质量合格,并进行配送前的检查。

3. 疫苗管理疫苗应按照规定的程序进行接收、登记、分发和使用。

疫苗库存应进行定期盘点,并注意疫苗有效期的管理。

六、设备和设施1. 预防接种工作所需的设备和设施应满足预防接种工作的需要,包括冷藏设备、手消毒液、消毒设备等。

2. 设备和设施的维护和管理应由专人负责,定期检查和维修,确保设备处于正常工作状态。

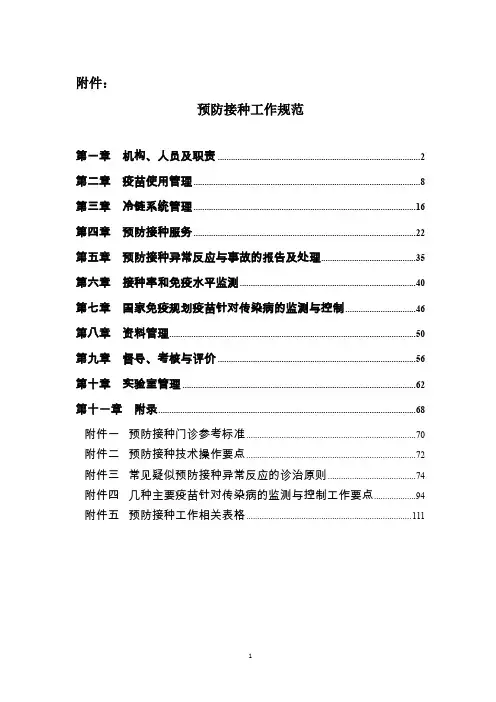

附件:预防接种工作规范第一章机构、人员及职责 (2)第二章疫苗使用管理 (8)第三章冷链系统管理 (16)第四章预防接种服务 (22)第五章预防接种异常反应与事故的报告及处理 (35)第六章接种率和免疫水平监测 (40)第七章国家免疫规划疫苗针对传染病的监测与控制 (46)第八章资料管理 (50)第九章督导、考核与评价 (56)第十章实验室管理 (62)第十一章附录 (68)附件一预防接种门诊参考标准 (70)附件二预防接种技术操作要点 (72)附件三常见疑似预防接种异常反应的诊治原则 (74)附件四几种主要疫苗针对传染病的监测与控制工作要点 (94)附件五预防接种工作相关表格 (111)第一章机构、人员及职责1 机构1.1 疾病预防控制机构1.1.1 国家疾病预防控制中心设立免疫规划中心。

1.1.2 县级以上地方疾病预防控制机构设立负责免疫规划工作的业务科(所、室)。

1.2乡镇、社区防保组织乡镇、社区防保组织依据其职责设专人负责预防接种工作。

1.3 预防接种单位1.3.1 从事预防接种工作的医疗卫生机构(以下称接种单位),由县级卫生行政部门指定,并明确其责任区域。

1.3.2 接种单位应当具备下列条件:1.3.2.1 具有医疗机构执业许可证件;1.3.2.2 具有经过县级卫生行政部门组织的预防接种专业培训并考核合格的执业医师、执业助理医师、护士或者乡村医生;1.3.2.3 具有符合疫苗储存、运输管理规范的冷藏设施、设备和冷藏保管制度。

1.3.2.4 承担预防接种工作的城镇医疗卫生机构,应当设立预防接种门诊。

1.3.3 接种单位接受所在地县级疾病预防控制机构的技术指导,并按照预防接种工件规范和卫生行政部门的有关规定,承担责任区域内的预防接种工作。

2 人员2.1 各级疾病预防控制机构和乡镇、社区防保组织根据其职责、任务,结合本行政区域的服务人口、服务面积和地理条件等因素,合理配置相应的专业技术人员。

预防接种工作规范(2016年版)国家卫生和计划生育委员会目录第一章组织机构、人员及职责 1 第二章疫苗使用管理 5 第三章冷链系统管理 12第四章预防接种服务 16 第五章疑似预防接种异常反应的监测及处理 27 第六章接种率监测 33 第七章国家免疫规划疫苗针对传染病的监测与控制 36 第八章实验室管理 39 第九章资料管理 42 第十章督导、考核与评价 46附件一临时预防接种点的基本设置要求50附件二预防接种门诊建设参考标准51附件三预防接种工作相关表格53附件四名词释义78附件五缩略语80第一章组织机构、人员及职责1 组织机构1.1 疾控机构县级及以上各级疾病预防控制机构(疾控机构)设立负责预防接种工作的业务部门(中心、所、科、室)。

1.2 乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心依据其职责设立预防接种科室。

1.3 接种单位1.3.1 从事预防接种工作的医疗卫生机构(以下简称接种单位),由县级卫生计生行政部门指定,并明确其责任区域或任务。

1.3.2 接种单位应当具备下列条件:1.3.2.1 具有医疗机构执业许可证件;1.3.2.2 具有经过县级卫生计生行政部门组织的预防接种专业培训并考核合格的执业医师、执业助理医师、护士或者乡村医生;1.3.2.3 具有符合疫苗储存、运输管理规范的冷藏设施、设备和冷藏保管制度。

1.3.2.4 乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心及其他承担常规接种服务的城镇医疗卫生机构应当设立预防接种门诊。

2 人员2.1 各级疾控机构、乡(镇)卫生院、社区卫生服务中心、接种单位根据其职责、任务,结合本行政区域的服务人口、服务面积和地理条件等因素,合理配置专业技术和接种人员。

2.2 承担预防接种的人员应当具备执业医师、执业助理医师、护士或者乡村医生资格,并经过县级卫生计生行政部门组织的预防接种专业培训,考核合格后方可从事预防接种服务工作。

3 职责3.1 疾控机构3.1.1 中国疾病预防控制中心3.1.1.1 协助国家卫生计生委制定预防接种工作规范、国家免疫规划疫苗免疫程序和其他疫苗的使用指导原则;制定国家免疫规划相关的方案、指南等技术文件。

预防接种工作规范2023年版1. 引言预防接种是提高人群免疫力、预防传染病和控制疫情传播的重要手段。

为了确保预防接种工作的规范性和科学性,制定本规范。

本规范适用于各级卫生行政部门、预防接种单位、医疗机构等相关部门和人员。

2. 预防接种程序2.1 登记和咨询预防接种单位应建立完善的登记和咨询制度。

在接种前,对接种对象进行登记,包括个人基本信息、过敏史、相关疾病史等,并提供相关疫苗咨询服务,解答预防接种相关问题。

2.2 质量控制预防接种单位应按照国家标准和规范,购买具备批准文号、质量合格的疫苗,并确保储存和运输条件符合要求,避免疫苗失效或变质。

2.3 预防接种计划和提醒根据国家预防接种计划,各级预防接种单位应制定本地区的预防接种计划,并及时提醒接种对象接种时间和疫苗种类。

2.4 接种操作和技术要求预防接种单位应派有合格的医务人员进行接种操作,并遵循以下技术要求:•摆放疫苗和接种工具时必须符合无菌操作要求;•接种区域应清洁,接种人员应正确佩戴口罩和手套;•接种针头一次性使用,避免交叉感染;•具备紧急处理问题的应急设施。

2.5 接种后观察和记录接种后,医务人员应对接种对象进行观察,记录接种时间、疫苗批号等相关信息,并告知接种对象可能出现的不良反应和处理方法。

3. 接种对象管理3.1 接种对象的范围和适应证根据国家预防接种计划和相关规定,明确各类疫苗适应证和禁忌证。

对于接种对象以及适应证和禁忌证的管理,应严格按照相关规定执行。

3.2 接种对象的健康筛查在进行预防接种前,应对接种对象进行健康筛查,包括个人健康史、传染病史以及过敏史等方面的调查,以确保接种的安全性。

3.3 接种对象的教育和告知在接种前,应向接种对象进行相关知识的教育和告知,包括接种目的、接种过程、不良反应的可能性等,增强接种对象的知情权和选择权。

3.4 接种对象的监测和随访接种后,应密切监测接种对象的免疫效果,并进行必要的随访工作。

对于接种对象出现的不良反应,应及时采取相应措施,报告和处理。

预防接种法律法规知识及接种规范预防接种是一种重要的公共卫生措施,可以有效地预防和控制传染病的传播。

为了确保接种的安全和质量,各国都制定了相应的法律法规来规范接种工作。

本文将介绍预防接种的法律法规知识以及接种的规范。

一、预防接种相关法律法规1.中华人民共和国传染病防治法《中华人民共和国传染病防治法》是中国的一部重要法律,对预防接种工作进行了明确的规定。

该法规定了公民、医务人员和社会团体的预防接种义务,明确了疫苗接种的范围和程序,并对违反法律规定的行为进行了处罚规定。

2.预防接种管理条例《预防接种管理条例》是中国卫生计生委颁布的法规,主要用于规范和管理预防接种工作。

该条例明确了预防接种的目标和原则,规定了疫苗接种的适应症和禁忌症,要求接种单位和医务人员具备相应的条件和资质。

此外,该条例还包括了对疫苗质量和接种技术的监督和评估要求。

3.国家免疫规划国家免疫规划是中国卫生计生委确定的针对特定传染病的预防接种计划。

根据国家免疫规划,我国实行了一系列免费接种项目,其中包括乙肝疫苗、卡介苗、百白破疫苗等。

国家免疫规划的实施,有助于提高疫苗接种率,控制疫苗可预防病的发病和死亡。

二、预防接种的规范1.目标群体确定根据不同传染病的流行情况和疫苗接种的效果,确定接种的目标群体。

通常情况下,疫苗接种主要面向儿童群体,但也包括一些特殊人群,如孕妇、老年人和慢性病患者等。

2.接种程序和时间安排接种程序包括预先评估、确定接种方案、签署知情同意书、进行接种和接种后观察等环节。

不同的疫苗有不同的接种时间要求,需根据具体疫苗说明书来安排接种时间。

3.接种技术规范接种技术的规范对于接种的有效性和安全性至关重要。

接种前应检查疫苗的有效期和免疫程序的完整性,遵循无菌操作要求进行接种。

接种后要做好对接种部位的观察和记录,及时处理可能出现的不良反应。

4.疫苗质量监督疫苗质量监督是预防接种工作的重要环节,涉及到疫苗的生产、储存、运输和使用等方面。

预防接种工作规范

1. 遵守国家相关法律法规和卫生部门的规定,确保预防接种工作的合法性和规范性。

2. 组织开展预防接种工作前,应制定详细的工作方案和操作规范,确保各项工作有序进行。

3. 接种工作场所应符合卫生标准,保持清洁、整洁、通风良好,配备必要的设备和器材。

4. 接种工作必须由具有相关专业知识和技能的医务人员进行,确保操作的准确性和安全性。

5. 在接种前,医务人员需要对接种对象进行详细的询问和体格检查,判断其接种适应性,排除禁忌证。

6. 在接种过程中,医务人员需要遵循规定的接种程序,正确掌握接种技术和方法,保证接种的准确性和有效性。

7. 接种后,医务人员需要观察接种对象的反应情况,并留下详细的记录,及时处理接种不良反应。

8. 及时向接种对象和其家属等提供关于接种的相关知识和注意事项,引导其积极参与接种工作。

9. 加强预防接种宣传教育,提高公众对预防接种重要性的认识和接种意识,鼓励其积极参与接种工作。

10. 定期对预防接种工作进行质量评估和监测,及时纠正工作中存在的不足和问题,不断提高工作质量和水平。

11. 加强与相关部门的协作和合作,形成多部门联合推进预防接种工作的良好机制。

预防接种工作规范2016年版预防接种工作规范是指对于疫苗接种的具体操作过程和管理要求的规范,旨在确保预防接种工作的安全、科学和有效进行。

以下是2016年版预防接种工作规范的主要内容:1. 接种场所要求:a. 接种场所应具备清洁、通风良好的条件;b. 应设置专门的接种区域,保证接种者的隐私和安全;c. 保证场所内疫苗的安全储存和管理。

2. 接种人员要求:a. 接种人员应具备相关的医学知识和技能,持有合格的执业资格证书;b. 接种人员应定期接受接种技术培训,并持续更新接种知识。

3. 接种疫苗储存和管理:a. 疫苗应储存在恒温冰箱中,温度应保持在2-8摄氏度之间;b. 疫苗应按照规定的程序进行储存、发放和接种;c. 疫苗的有效期和免疫程序应及时监测和更新。

4. 接种操作要求:a. 接种前应进行健康评估和免疫史询问,确认接种适应症和禁忌证;b. 接种时应采取无菌技术,确保接种器具的洁净和安全;c. 接种后应观察接种者的反应,及时处理接种反应或并发症。

5. 接种记录和监测:a. 每次接种后应详细记录接种信息,包括接种的疫苗名称、批号、接种部位等;b. 接种单位应建立健全接种档案和接种信息管理系统;c. 接种单位应定期进行接种效果监测和不良反应监测。

6. 接种宣传和教育:a. 接种单位应加强对公众的宣传和教育工作,提高接种意识和知情率;b. 接种单位应提供准确的接种信息和解答接种者的疑问。

7. 疫苗供应和质量监管:a. 疫苗供应应按照国家相关规定进行,确保疫苗的质量和安全;b. 疫苗批签发和疫苗追溯应进行严格管理;c. 对于疫苗的制备、储存和运输应有完善的质量管理质检措施。

以上是2016年版预防接种工作规范的主要内容,具体实施还需根据当地的法律法规和实际情况进行调整和完善。

(完整)预防接种技术操作规范编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)预防接种技术操作规范)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)预防接种技术操作规范的全部内容。

预防接种技术操作规范(一)皮内接种法1.适用疫苗:卡介苗。

2。

注射部位:左上臂三角肌外下缘皮内。

3.操作方法:(1)家长抱紧儿童,露出儿童左胳膊;(2)用1ml一次性注射器或蓝芯注射器配4.5号针头吸取1人份摇匀后的疫苗,皮肤常规消毒,等酒精干后,左手绷紧注射部位皮肤,针头斜面向上,与皮肤呈10°~15°角刺入皮内。

再用左手拇指固定针管,但不要接触针头部分,然后注入疫苗,使注射部位形成一个圆形皮丘,针管顺时针方向旋转180°角后,拔出针头。

勿按摩注射部位.(二)皮下接种法1。

适用疫苗:麻疹疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、风疹疫苗和腮腺炎疫苗。

2。

接种部位:上臂外侧三角肌下缘附着处皮肤。

3。

操作方法:(1)如在儿童左上臂接种,家长取坐位,儿童应坐于家长腿上;家长左臂抱紧儿童,使儿童头部靠在家长左肩部;将儿童右臂置于家长身后;家长用左臂固定儿童双腿,右手握住儿童左手,防止在接种过程中乱动。

(2)接种人员用1ml注射器配上5。

5号针头,吸取1人份疫苗后,皮肤常规消毒,左手绷紧局部皮肤,右手持注射器,食指固定针柄,针头斜面向上,与皮肤呈30°~40°角,快速刺入针头长度的1/3~2/3,放松皮肤,左手固定针管,回抽无血,注入疫苗,快速拔出针头,用消毒干棉球稍加按压针眼部位。

若有回血,应更换注射部位,重新注射.(三)肌内接种法1.适用疫苗:白百破联合疫苗、白破联合疫苗、乙肝疫苗。