青岛二中2020-2021学年高中地理必修一-第一章 第三节 地球的演化过程 同步练习

- 格式:docx

- 大小:217.20 KB

- 文档页数:6

2020-2021学年高一上学期第一单元双基训练金卷地 理 (二)注意事项:1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试题卷和答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。

2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

3.非选择题的作答:用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。

写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。

4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。

第Ⅰ卷(选择题)本卷共25个小题,每小题2分,共50分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

登陆火星五周年之际,“好奇号”探测器确认火星上有适合生命存在的物质。

分析检测显示,取出的岩石粉末含有黏土、硫酸盐和其他对生命非常关键的矿物成分。

火星以二氧化碳为主的大气既稀薄又寒冷,下图示意美国国家航空航天局高分辨率照相机抓拍到的“公牛眼”状陨石坑。

据此回答下面小题。

1.火星虽然有适合生命存在的物质,但目前仍然没有发现生命存在,其原因最可能是 A .火星体积密度较小 B .火星上没有液态水 C .火星表面温度高 D .火星上大气稀薄 2.相对于地球,火星更易遭陨石袭击,其原因是 A .火星公转速度快 B .火星更靠近小行星带 C .火星大气稀薄 D .火星的质量小北京时间2019年1月3日上午10时26分,“嫦娥四号”探测器在月球背面的艾特肯盆地中部冯・卡门撞击坑成功着陆,实现了人类探测器首次月背软着陆,开启了人类月球探测新篇章。

“嫦娥四号”背负众多的科学探索任务,其中一个任务关系着生物能否在月球生存。

据此完成下面小题。

3.“嫦娥四号”发射时A .伦敦时间为1月2日2时26分B .悉尼处于夏季C .纽约正午太阳高度一年中最小D .东京昼长变短 4.“嫦娥四号”着陆区选在冯・卡门撞击坑的原因是 A .着陆区地势相对平坦 B .着陆区距离地球近 C .到达着陆区消耗的能量少 D .便于地面观测 5.“嫦娥四号”着陆后A .用于搜寻太阳系外生命B .成为月球卫星C .与月球组成天体系统D .探测月球环境2017年4月20日19点41分,中国自主研制的首艘货运飞船一天舟一号在海南省文昌航天发射场发射升空,2天后与天宫一号空间实验室交会对接并对其进行“太空加油”,9月17日16时15分,在经过近5个月的飞行后,天舟一号货运飞船按计划与天宫二号空间实验室完成分离。

高一地理必修1课时训练:第一章第4节地球的圈层结构一、单项选择题浅层地能主要指地球浅层地表数百米内的土壤砂石和地下水所蕴藏的低温热能。

据专家测量,我国近百米内的土壤每年可采集的低温能量达1.5万亿千瓦,是我国目前发电装机容量4亿千瓦的3 750倍,而百米内地下水每年可采集的低温能量也有2亿千瓦。

由于储量大,分布普遍,被喻为“绿色聚宝盆”。

据此回答1~2题。

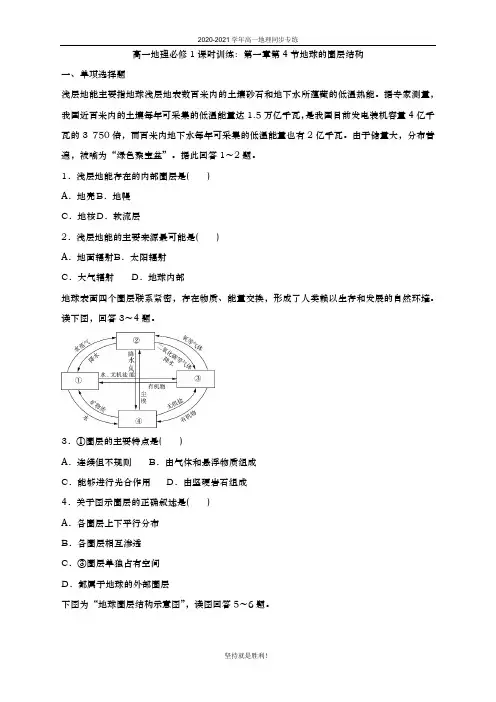

1.浅层地能存在的内部圈层是( )A.地壳B.地幔C.地核D.软流层2.浅层地能的主要来源最可能是( )A.地面辐射B.太阳辐射C.大气辐射D.地球内部地球表面四个圈层联系紧密,存在物质、能量交换,形成了人类赖以生存和发展的自然环境。

读下图,回答3~4题。

3.①圈层的主要特点是( )A.连续但不规则B.由气体和悬浮物质组成C.能够进行光合作用D.由坚硬岩石组成4.关于图示圈层的正确叙述是( )A.各圈层上下平行分布B.各圈层相互渗透C.③圈层单独占有空间D.都属于地球的外部圈层下图为“地球圈层结构示意图”,读图回答5~6题。

5.图中数码所代表的地球圈层正确的有 ( )A.①为地壳B.②为岩石圈C.③为软流层D.④为下地幔6.下列有关地球圈层特点的叙述,正确的有( )A.①圈层气温随高度增加而递减B.②圈层的厚度陆地较海洋大C.③圈层横波不能穿过D.④圈层的物质状态为固体读某地地震波速度随深度的变化图,回答7~9题。

7.图中曲线表示的地震波是 ( )A.纵波B.横波C.纵波和横波D.无法判断8.该地莫霍界面大约位于地下 ( )A.5千米处B.17千米处C.33千米处D.2 900千米处9.在莫霍界面以下 ( )A.纵波和横波传播速度都增加B.纵波传播速度下降,横波传播速度增加C.纵波和横波传播速度都下降D.纵波传播速度增加,横波传播速度下降读秀丽的黄果树景观图,回答10~13题。

10.图示景观体现出的地球圈层的个数是( )A.2个B.3个C.4个D.5个11.构成该景观的主体要素属于的圈层是 ( )A.生物圈B.水圈C.岩石圈D.地壳12.在景观图中,代表自然地理系统中最活跃的圈层的要素是( )A.瀑布B.岩石C.树木花草D.大气13.该景观的形成过程,充分说明了 ( )A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化C.图中的各圈层是独立发展变化的D.图中各圈层的内部物质运动的能量都来自太阳辐射能读我国大陆部分地壳厚度线图,回答14~15题。

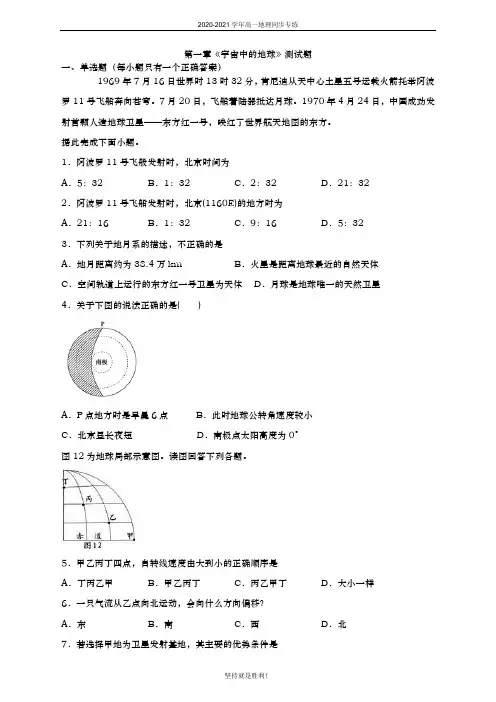

第一章《宇宙中的地球》测试题一、单选题(每小题只有一个正确答案)1969年7月16日世界时13时32分,肯尼迪从天中心土星五号运载火箭托举阿波罗11号飞船奔向苍穹。

7月20日,飞船着陆器抵达月球。

1970年4月24日,中国成功发射首颗人造地球卫星——东方红一号,映红了世界航天地图的东方。

据此完成下面小题。

1.阿波罗11号飞般发射时,北京时间为A.5:32 B.1:32 C.2:32 D.21:322.阿波罗11号飞船发射时,北京(1160E)的地方时为A.21:16 B.1:32 C.9:16 D.5:323.下列关于地月系的描述,不正确的是A.地月距离约为38.4万km B.火星是距离地球最近的自然天体C.空间轨道上运行的东方红一号卫星为天体D.月球是地球唯一的天然卫星4.关于下图的说法正确的是( )A.P点地方时是早晨6点B.此时地球公转角速度较小C.北京昼长夜短D.南极点太阳高度为0°图12为地球局部示意图。

读图回答下列各题。

5.甲乙丙丁四点,自转线速度由大到小的正确顺序是A.丁丙乙甲B.甲乙丙丁C.丙乙甲丁D.大小一样6.一只气流从乙点向北运动,会向什么方向偏移?A.东B.南C.西D.北7.若选择甲地为卫星发射基地,其主要的优势条件是A.赤道地区热量充足B.充分利用地球自转线速度大的优势,节省燃料C.赤道地区地转偏向力为0,能使火箭准确把卫星送入轨道D.赤道地区经济发达,技术水平高8.读某日昏线图,ac为昏线的顶点,b为昏线的中点,昏线在地球上为西北——东南走向。

据此判断下列说法正确的是A.b点太阳高度大于a、c点B.c点物体影子始终朝向正北方C.a、b、c三点可能在同一个经线圈上D.a、c两点间的最短距离不可能经过b点2017年2月10日,敦煌研究院再次提及了敦煌壁画中现存的六幅《玄奘取经图》。

右图是壁画中的一幅,身披袈裟的玄奘、人相似猴的孙悟空手牵白马……敦煌壁画以其现存规模大,保存完好的砂砾岩壁画和塑像闻名于世。

高一地理必修1跟踪训练:第一章第2节太阳活动对地球的影响一、单项选择题太阳辐射的能量只有二十二亿分之一到达地球,但其对地球和人类的影响却是不可估量的。

据此完成下面小题。

1. 太阳辐射能的主要优点为( )①清洁②可再生③能量巨大④分散但稳定A. ①②③B. ②③④C. ①③④D. ①②④2. 下列现象与太阳辐射直接相关的是( )A. 地表水转化为地下水B. 副极地低气压带的形成C. 岩浆岩转化为沉积岩D. 不同热量带生物量的差异俗话说“万物生长靠太阳”、“太阳一打喷嚏地球就感冒”。

据此完成下列各题。

3. 万物生长中接受到的太阳光基本上来自于()A. 光球层B. 色球层C. 日冕层D. 太阳内部4. 下列自然现象中,属于“太阳打喷嚏”对地球的影响的是()A. 黑子B. 耀斑C. 磁暴D. 昼夜更替5. 日全食时,能看到的太阳大气层是()A. 色球和日冕B. 光球、色球和日冕C. 光球和色球D. 日冕和光球6. 太阳活动爆发对地球的可能影响是()A. 全球各地普降暴雨B. 扰乱大气层造成有线通信中断C. 轮船航行过程中指南针突然失灵D. 我国南方地区出现绚丽多彩的极光太阳是距离地球最近的恒星,太阳辐射和太阳活动对地球有重要影响。

美国东部时间2015年5月6日晚6点11分,太阳释放出的最强级别耀斑,造成了太平洋地区无线电中断。

结合下面的“太阳结构图”,完成下面两题。

7.太阳活动是太阳大气层的变化,下列说法正确的是( )A.图中A为光球层,B为色球层,C为日冕层B.耀斑出现在太阳大气层中的A层C.太阳活动导致我国东部形成季风气候D.无线电中断是因为太阳活动扰乱了电离层8.关于太阳辐射的说法,正确的是( )A.太阳辐射的巨大能量来源于耀斑爆发B.在太阳系八大行星中,地球距太阳最近,获得太阳辐射最多C.地球上生物繁衍生长、大气和水体运动的能量主要来自太阳辐射D.太阳能作为一种新能源,已成为当前世界最主要能源我国古书曾记载有:公元前28年“三月乙未,日出黄,有黑气大如钱,居日中央。

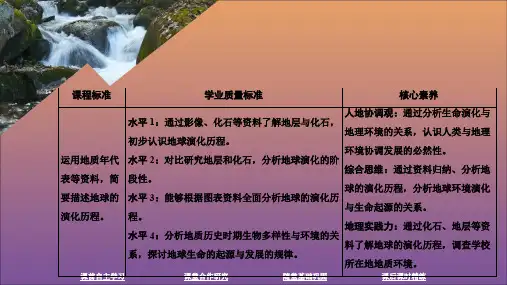

第一章宇宙中的地球

第三节地球的演化过程

课后篇巩固提升

基础巩固

1.裸子植物大发展时代是( )

A.太古宙

B.古生代

C.中生代

D.新生代

2.始祖鸟在进化上可能处于哪两种动物之间的过渡类型?( )

A.鸟类和哺乳动物

B.无脊椎动物和脊椎动物

C.鱼类和两栖类

D.爬行动物和鸟类

,后来出现了鸟类。

3.下列有关地球演化的表述中,正确的是( )

A.古生代时,环太平洋沿海地区形成高大山系

B.中生代是重要的造煤时代

C.植物界经历了由海生藻类植物→陆上孢子植物→被子植物→裸子植物的演化

D.动物界经历了由爬行动物→鱼类→两栖类→哺乳动物的演化

,其成为当时重要的造煤植物。

中生代特别是侏罗纪是石炭—二叠纪之后又一个重要的造煤时代。

读下图,完成第4~5题。

4.图示中的植物是( )

A.珊瑚

B.蕨类植物

C.裸子植物

D.被子植物

5.关于图示时代地壳运动的说法正确的是( )

A.南方形成劳亚古陆

B.北方有冈瓦纳古陆

C.泥盆—二叠纪发生海西运动

D.出现古大西洋和古印度洋

4题,图示中的植物是蕨类植物。

第5题,蕨类植物繁盛的时代是古生代。

古生代时,经过泥盆—二叠纪的海西运动,北方形成劳亚古陆,南方有冈瓦纳古陆。

中生代出现古大西洋和古印度洋。

5.C

6.关于生命起源与进化的叙述,错误的是( )

A.原始大气成分中不含氧气

B.化石是研究生物进化的重要证据

C.越晚形成的地层中,成为化石的生物越低级

D.原始生命诞生的摇篮是原始海洋

,成为化石的生物越高级。

7.阅读材料,完成下列各题。

中生代(距今约2.521 7亿~0.66亿年)是显生宙第二个代,晚于古生代,早于新生代。

中生代可分为三叠纪、侏罗纪和白垩纪三个纪。

由于这段时期的优势动物是爬行动物,尤其是恐龙,因此又称为“爬行动物时代”。

(1)中生代发生了哪些地壳运动?

(2)简述中生代的生物进化过程。

(3)推断中生代的气候特点。

,形成了中国的地质构造轮廓和地貌基础;蕨类植物逐渐衰退,裸子植物迅速发展起来;爬行动物极度繁盛,恐龙最占优势。

当时气候温暖湿润。

中生代环太平洋地带发生燕山运动,形成了中国的地质构造轮廓和地貌基础。

(2)蕨类植物逐渐衰退,裸子植物迅速发展起来;爬行动物极度繁盛,恐龙最占优势。

(3)由于恐龙繁盛,植物茂盛,所以当时的气候温暖湿润。

素养提升

读图,完成第1~2题。

1.图示发生的时代是( )

A.太古代

B.元古代

C.新生代

D.中生代

2.这个地质时代哪种生物曾经繁盛?( )

A.两栖类

B.蕨类植物

C.裸子植物

D.被子植物

1题,恐龙繁盛的时代出现在中生代。

第2题,中生代裸子植物繁盛。

2.C

读图,完成第3~4题。

3.如果将一本4 600页的书比作地质年代,那么地球演化历史中,占有页数最多的是( )

A.太古代

B.元古代

C.古生代

D.中生代

4.对比图甲、图乙,图乙中的序号所表示的地理事物正确的是( )

A.②时期生物以藻类为主

B.③时期恐龙灭绝

C.④时期无脊椎动物大量出现

D.⑤时期鱼类和两栖类动物出现

3题,元古代地质时代是距今25亿年到5.41亿年之间,时间跨度最大,则占有页数最多。

第4题,图乙中②时期是元古代,为藻类繁盛的时代。

4.A

5.读甲、乙两地出露地表的地层剖面图(下图),关于甲、乙两地地质作用的说法正确的是( )

A.甲地在1、2、3、4地质年代乃至现在地壳都一直在下沉并接受沉积

B.乙地在1、3、4地质年代乃至现在地壳都一直在下沉并接受沉积

C.甲地在1、2、3、4地质年代地壳都一直在下沉并接受沉积形成了相应的地层

D.乙地在2地质年代地壳上升并接受沉积,没能形成相应的地层

,甲、乙两地现在高出周边地区,不断被侵蚀,不会接受沉积,A、B错误;甲地出露的地层部分1、2、3、4地层完整,说明1、2、3、4地质年代地壳都一直在下沉并接受沉积,形成了相应的地层,C正确;乙地缺失2地层,可以推断乙地在2地质年代地壳上升并接受侵蚀,没能形成相应的地层,D错误。

下图为距今2万~1.5万年前(属新生代)亚洲东部海岸线位置示意图。

据此完成第6~7题。

6.图示时期,全球气候正处于( )

A.地质时期的冰期

B.历史时期的温暖期

C.地质时期的间冰期

D.历史时期的寒冷期

7.该时期为( )

A.哺乳动物时代

B.海洋藻类时代

C.爬行动物时代

D.裸子植物时代

6题,图示海岸线向东远离当前海岸,说明当时海平面较低,应当处于冰期或寒冷期。

由材料可知,图示时期属于中生代,故全球气候正处于地质时期的冰期。

第7题,新生代是哺乳动物繁盛的时代。

7.A

8.(拓展探究)阅读材料,完成下列各题。

“地处青藏高原和黄土高原交会地带的和政县是远古时代各种古脊椎动物繁衍生息的乐园,孕育了今天弥足珍贵的古脊椎动物化石群。

不同的化石群埋藏在不同的地层中。

据了解,1

000万年前的古脊椎动物化石,是研究青藏高原隆升历史及古环境、古气候的重要物质依据和信息源。

”看到这个消息,上海某中学地理小组的同学决定利用暑假前往实地考察研究一番。

在地理老师的指导下,他们给这次考察命了名,并做了大量物质上、知识上的准备工作。

(1)考察名称:与地质年代、自然地理环境的关系。

(2)结合相关材料,他们绘制了一幅古生物化石地表分布示意图,并对相关问题进行了分析。

①按成因分类,该区域的地下岩层多属于岩;按地质年代,该区域最老的岩层形成于代。

②三叶虫生活时期该地应为环境;恐龙繁盛时期,该地应为环境,气候、植被特点为。

(3)考察结论:根据实地考察及材料分析,他们认为迄今为止青藏高原地区地理环境经历了

环境向环境的演变;由不同化石的相对位置关系可知,地壳经历了(填“抬升”“下降”或“水平”)运动。

生物化石(2)①沉积古生②海洋陆地气候温暖湿润,植被茂密(3)海洋陆地抬升。