中医学基础(1)望神-望色

- 格式:ppt

- 大小:15.51 MB

- 文档页数:62

中医基础望诊知识点总结中医望诊是中医诊断的重要手段之一,通过观察患者的外在表现来判断患者的健康状况。

中医望诊包括望色、望舌、望脉、望面、望态等多个方面,通过综合分析这些望诊信息,可以为中医诊断提供重要的依据。

下面将就中医望诊的基础知识点进行总结。

1. 望色望色是指通过观察患者的面色、唇色、舌色等来判断患者的健康状况。

在中医看来,面色鲜明红润、气血充足的人属于健康状态,而面色苍白、唇色苍白、舌色苍白则可能是气血不足的表现。

此外,面色发黄可能与湿热内郁有关,而面色发青可能与寒邪内盛有关。

2. 望舌望舌是通过观察患者的舌质、舌苔、舌体等来判断患者的健康状况。

中医认为,舌体胖大柔软者,表气虚体肥;舌体瘦长者,表气虚体瘦;舌体红肥者,表气热;舌体淡瘦者,表气虚;舌体无力者,表气虚无力;舌体胖大泛胀者,表肥胖症等。

舌苔薄白者,表正气不振;舌苔厚腻者,表内有痰湿;舌苔黄者,表肝胆有热;舌苔白腻者,表肺有痰等。

通过观察患者的舌质、舌苔等情况,可以初步判断出患者的体质和疾病的性质。

3. 望脉望脉是通过观察患者的脉搏来判断患者的健康状况。

中医将脉象分为浮脉、沉脉、数脉、缓脉、弦脉、散脉、滑脉等多种类型,通过观察脉象的变化来判断患者的病情。

例如,浮脉多见于表证、外感病;沉脉多见于实证、内伤病;数脉多见于实证、阳病;缓脉多见于虚证、阳亏;弦脉多见于实证、肝郁等。

通过观察脉象的变化,可以初步判断患者的病情类型和疾病的性质。

4. 望面望面是通过观察患者面部的表情、眼神、皮肤状态等来判断患者的健康状况。

中医认为,面部表情活泼、眼神明亮、皮肤润泽者,体内气血充足,体质健康;面部表情呆滞、眼神无神、皮肤干燥者,体内气血不足,体质虚弱。

此外,面部出现痤疮、黄褐斑、皱纹等情况,也可以反映体内的气血状态和疾病情况。

5. 望态望态是通过观察患者的站、坐、行、卧等情况来判断患者的健康状况。

中医认为,体态端正、行走自如、坐卧舒适、精神饱满者,属健康状态;体态不端、行走困难、坐卧不安、精神呆滞者,属病态状态。

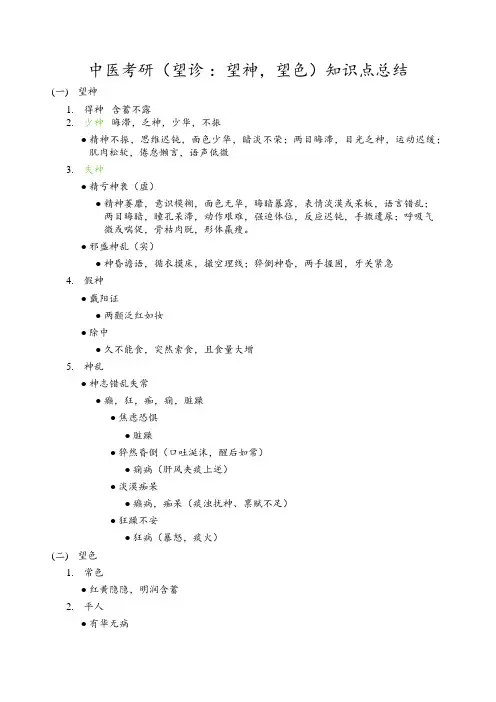

中医考研(望诊:望神,望色)知识点总结(一)望神1.得神含蓄不露2.少神晦滞,乏神,少华,不振●精神不振,思维迟钝,面色少华,暗淡不荣;两目晦滞,目光乏神,运动迟缓;肌肉松软,倦怠懒言,语声低微3.失神●精亏神衰(虚)●精神萎靡,意识模糊,面色无华,晦暗暴露,表情淡漠或呆板,语言错乱;两目晦暗,瞳孔呆滞,动作艰难,强迫体位,反应迟钝,手撒遗尿;呼吸气微或喘促,骨枯肉脱,形体羸瘦。

●邪盛神乱(实)●神昏谵语,循衣摸床,撮空理线;猝倒神昏,两手握固,牙关紧急4.假神●戴阳证●两颧泛红如妆●除中●久不能食,突然索食,且食量大增5.神乱●神志错乱失常●癫,狂,痴,痫,脏躁●焦虑恐惧●脏躁●猝然昏倒(口吐涎沫,醒后如常)●痫病(肝风夹痰上逆)●淡漠痴呆●癫病,痴呆(痰浊扰神、禀赋不足)●狂躁不安●狂病(暴怒,痰火)(二)望色1.常色●红黄隐隐,明润含蓄2.平人●有华无病●如白裹朱、如鹅羽、如罗裹雄黄、如苍俾之泽,如重漆色●无华将病●如赭、如盐、如黄土、如蓝、如地苍(较短)3.病人●有华主生(善色)●如鸡冠、如豚膏、如蟹腹、如翠羽、如乌羽(动物)●无华主病●如衃血、如枯骨、如枳实、如草兹、如炲4.五色主病●赤色●热证●实热●满面通红●虚热●午后两颧潮红●戴阳证●久病、重病,泛红如妆●白色●虚证(气血阳),寒症,夺气,失血●血虚、失血●淡白无华●阳虚●㿠白●阳虚水泛●㿠白而虚浮●大失血,阳气暴脱,阴寒内盛●苍白●黄色●脾虚,湿证●脾胃气虚●萎黄(淡黄,枯槁)●脾虚湿蕴●黄胖(黄而虚浮)●湿热●黄疸:阳黄(鲜明,橘皮色)●寒湿●黄疸:阴黄(晦暗,烟熏色)●青色●寒证,气滞,血瘀,疼痛,惊风●青黄●肝郁脾虚●小儿眉间、鼻柱,唇周发青●惊风●面色淡青或青黑●寒盛、痛剧●突见面色青灰,口唇青紫,肢凉脉微●心阳暴脱,心血瘀阻(真心痛)●久病面色与口唇青紫●心气、心阳衰微,血行瘀阻●肺气闭塞,呼吸不利●黑色●肾虚,寒证,水饮,瘀血,剧痛●病人面色发黑●肾阳虚衰,水寒内盛,血失温养●因剧痛,脉络拘急,血行不畅●面黑暗淡或黎黑●肾阳虚●面黑干焦●肾阴虚●眼眶周围发黑●肾虚水饮●寒湿带下●面色黎黑,肌肤甲错●血瘀日久●青风寒滞痛瘀,黑肾饮寒痛瘀,赤热戴,黄脾湿,白气血失阳虚寒(三)望形体1.体强不易生病2.体弱抗病力弱,容易患病3.肥胖肥人多痰,多湿4.消瘦瘦人多火(四)望小儿食指络脉1.三关测轻重2.浮沉分表里3.红紫辨寒热●鲜红●外感表证、寒证●紫红●里热证●青色●疼痛、惊风●淡白●脾虚、疳积●紫黑●血络瘀闭,危重4.淡滞定虚实。

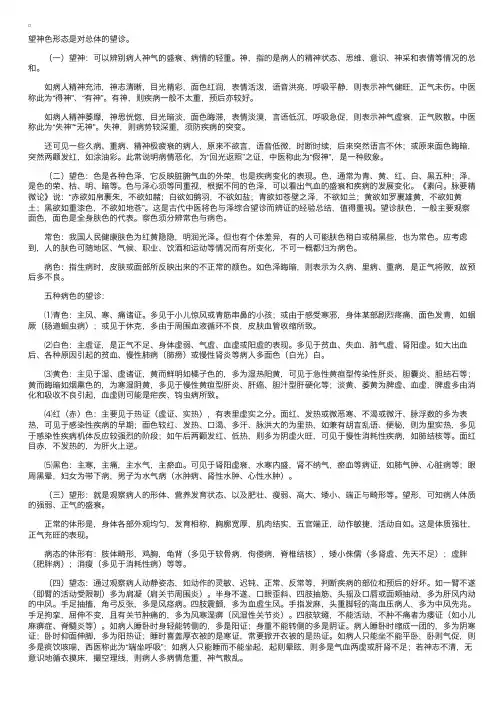

望神⾊形态是对总体的望诊。

(⼀)望神:可以辨别病⼈神⽓的盛衰、病情的轻重。

神,指的是病⼈的精神状态、思维、意识、神采和表情等情况的总和。

如病⼈精神充沛,神志清晰,⽬光精彩,⾯⾊红润,表情活泼,语⾳洪亮,呼吸平静,则表⽰神⽓健旺,正⽓未伤。

中医称此为“得神”、“有神”。

有神,则疾病⼀般不太重,预后亦较好。

如病⼈精神萎靡,神思恍惚,⽬光暗淡,⾯⾊晦滞,表情淡漠,⾔语低沉,呼吸急促,则表⽰神⽓虚衰,正⽓败散。

中医称此为“失神”“⽆神”。

失神,则病势较深重,须防疾病的突变。

还可见⼀些久病、重病、精神极疲衰的病⼈,原来不欲⾔,语⾳低微,时断时续,后来突然语⾔不休;或原来⾯⾊晦暗,突然两颧发红,如涂油彩。

此常说明病情恶化,为“回光返照”之证,中医称此为“假神”,是⼀种败象。

(⼆)望⾊:⾊是各种⾊泽,它反映脏腑⽓⾎的外荣,也是疾病变化的表现。

⾊,通常为青、黄、红、⽩、⿊五种;泽,是⾊的荣、枯、明、暗等。

⾊与泽⼼须等同重视,根据不同的⾊泽,可以看出⽓⾎的盛衰和疾病的发展变化。

《素问。

脉要精微论》说:“⾚欲如帛裹朱,不欲如赭;⽩欲如鹅⽻,不欲如盐;青欲如苍壁之泽,不欲如兰;黄欲如罗裹雄黄,不欲如黄⼟;⿊欲如重漆⾊,不欲如地苍”。

这是古代中医将⾊与泽综合望诊⽽辨证的经验总结,值得重视。

望诊肤⾊,⼀般主要观察⾯⾊,⾯⾊是全⾝肤⾊的代表。

察⾊须分辨常⾊与病⾊。

常⾊:我国⼈民健康肤⾊为红黄隐隐,明润光泽。

但也有个体差异,有的⼈可能肤⾊稍⽩或稍⿊些,也为常⾊。

应考虑到,⼈的肤⾊可随地区、⽓候、职业、饮酒和运动等情况⽽有所变化,不可⼀概都归为病⾊。

病⾊:指⽣病时,⽪肤或⾯部所反映出来的不正常的颜⾊。

如⾊泽晦暗,则表⽰为久病、⾥病、重病,是正⽓将败,故预后多不良。

五种病⾊的望诊: ⑴青⾊:主风、寒、痛诸证。

多见于⼩⼉惊风或青筋串⿐的⼩孩;或由于感受寒邪,⾝体某部剧烈疼痛,⾯⾊发青,如蛔厥(肠道蛔⾍病);或见于休克,多由于周围⾎液循环不良,⽪肤⾎管收缩所致。

三张图看懂中医之望诊(见附图)

望全身:

1、望神、气:有神——两眼灵活,明亮有神,语言清晰,神志不乱。

提示正气未伤,有病也轻,预后良好。

无神——目光晦暗,语声低微,精神不振,反应迟钝,提示正气已伤,病势较重,预后较差。

2、望色泽:望颜色——青色,主寒、主痛、主瘀、主惊风,望光泽——鲜艳、荣润,提示病轻易治,预后良好;晦暗、枯槁,提示病重难治,预后欠佳。

3、望形体:胖人——食少气短,提示胖人多湿。

瘦人——多食易饥,提示瘦人多火。

形瘦纳少,提示中气虚弱。

形瘦肉脱,提示精气衰竭。

望舌:

一般正常人舌质应是红润。

淡红,多是虚象;淡白者,则是元阳不足之虚证;深红者,为有热;舌质红绛,在外感证则是热入营分、血分之象,在内伤证则五脏受损、阴液涸竭的危候。

舌质光剥无苔者,为肝肾阴源不足之征。

若一旦稍受外感而见浮白苔时,切忌辛燥表散,只可给予淡味,以清宣肺气,待气机疏透后,外感自解,白苔即退,然后再进滋养扶正之剂调理。

望诊秘诀:

1瘰疬痰核-------肝气郁结

2脖子僵硬-------风寒或落枕

3脖子酸软--------肾亏或脾胃虚。

4四肢青筋暴露---------血行障碍

5脱肛--------中气不足

6阴部湿痒--------肝胆膀胱湿热

7阴囊肿大--------水疝或狐疝

8稀白痰---------肺寒

9痰少而黏-------燥,量多性滑-----------湿

10口水清稀量多-------脾胃寒,口水黏-------湿浊。

学中医:望色(1)望色是望诊的首要,望色可以知神,神色是脏腑气血的外在征象。

喻嘉言《医门法律·望色论》:“色者神之旗也,神旺则色旺,神衰则色衰,神藏则色藏,神露则色露”,这个指出了色与神的关系是很密切的。

五色鲜明而有光泽,含蓄不露则神旺,晦黯无光而枯槁,颜色暴露则神衰。

《素问·脉要精微论》:“夫精明五色者,气之华也。

赤欲如白裹朱,不欲如赭;白欲如鹅羽,不欲如盐;青欲如苍璧之泽,不欲如蓝;黄欲如罗裹雄黄,不欲如黄土;黑欲如重漆色,不欲如地苍。

五色精微象见矣,其寿不久也”,精明见于目,五色现于面,这都是内脏的精气所表现出来的光华。

赤色应该像白帛裹朱砂一样,红润而隐藏不露,不应该像赭石那样紫暗没有光泽;白色应该像鹅的羽毛,白而发光,不该像盐那样白而灰暗色;青色应该明润如璧玉,不应该像黯淡的蓝色;黄色应该像绢丝包着雄黄一样而明润,不应该像黄土那样枯暗无华;黑色应该像深漆之色而光彩润泽,不应该像青黑色那样枯暗。

这就是说不管何种颜色都要有光华而明亮,没有明润的色泽就是五脏真色暴露于外,是真气外泄的现象,人的寿命也就不长了。

《灵枢·五色》:“五色各见其部,察其浮沉,以知浅深;察其泽夭,以观成败;察其散抟,以知远近”,面部的五色各见于相应的部位,看颜色的浮与沉知道疾病的浅深,看有无光泽可知疾病的成败,看颜色的疏散与聚集可知疾病的新久。

清代医家汪宏据此总结出望诊十法,《望诊遵经·五色十法合参》:“参以浮沉之法,则知其病之表里;参以清浊之法,则知其病之阴阳;参以微甚之法,则知其病之虚实;参以散抟之法,则知其病之远近;参以泽夭之法,则知其病之成败”,简要理解就是,浮沉、清浊、微甚、散抟、泽夭,分别用以判断疾病的表里、阴阳、虚实、新久、轻重。

色泽显露于皮肤为浮,隐约藏于皮肤之内为沉,浮沉可鉴表里,色浮病在表、在腑,色沉病在里、在脏,色初浮后沉,病由表入里,色初沉后浮,病自里出表。

望神名词解释中医

望神是中医术语中的一个重要概念,指的是通过观察病人的外貌、表情、体态及舌苔等,以及询问病人的主观感受,来判断病情和辨识疾病的方法。

望神在中医诊断中具有重要的作用,通过观察病人的面色、精神状态、目光、表情等,可以了解他们的病情和病理变化。

例如,面色苍白可能与气血不足有关,面色红润可能与阳气过盛有关;眼睛无神则可能代表精气衰竭,目光呆滞则可能代表心神不宁。

此外,望神还包括观察病人舌苔的颜色和形态。

在中医理论中,舌苔是反映人体内脏功能状态的重要指标。

舌苔的颜色和形态的变化可以反映出人体的阴阳调和、气血盛衰、湿热寒燥等病理变化。

综上所述,望神在中医中是一种通过观察和询问病人来判断疾病和评估病情的方法,是中医诊断中的重要内容之一。

望诊:望神、望色、望形态“望闻问切”四诊中我们首先学习望诊,什么叫望诊?望诊,是指医生通过视觉对人体的全身、局部及排出物等方面进行有目的的观察,以了解健康状况,测知病情的方法。

古人将望诊列为四诊之首,认为是最重要的,所以叫做“望而知之谓之神”。

《扁鹊见齐桓侯》的故事家喻户晓,扁鹊初见齐桓侯时只看一眼就知道齐桓侯有病,凭的就是他望诊的功力。

俗话说的“百闻不如一见”,用眼睛去观察可以了解到很多信息。

在日常生活中,即使是没有学过中医的人,在与人接触的时候也能感觉到对方“身体很好”,“气色很好”,这实际上就是望神。

那么作为一个合格的中医大夫,应该有这样的基本功。

当他的目光接触到病人时,就应对病人的健康状态有一个初步的印象,这就是所说的“一会即觉”或“以神会神”。

具体来讲,望全身情况包括望神、色、形、态四个方面,望局部情况包括望头面、五官、颈项、躯体、四肢、二阴及皮肤等,望舌包括望舌质、舌苔两部分,望排出物包括望分泌物、呕吐物及排泄物等。

另外,儿科还有望食指络脉的专门诊法。

我们今天主要给大家讲解望神,望色,望形态。

用眼睛观察为什么能诊断出病情来,为什么能够认识到具体的病变。

最主要的一个就是有诸内者形诸外,就是司外揣内的原理,体表外在的,都是内脏气血阴阳的反映,通过外在的表现,可以推测内在脏器的活动、阴阳气血的状况,所以观察外在的表现,可以测知内部的变化。

《灵枢·本脏》篇所说的,“视其外应,以知其内脏,则知所病矣。

”“望神”望神,是通过观察人体神气盛衰诊断病情的方法。

神是什么呢?在中医里有广义之神和狭义之神的区别。

狭义的神是指的神志,指我们人的精神意识、思维和情志活动,精神状况等。

我们在藏象学说里学到过“心主神明”,这里的神就是神志。

广义的神,我们把它叫做神气,它是整个生命活动的总体状况,一个总印象。

比如我们说一个人神采奕奕,这就是一个总的印象,神气很旺盛。

我们望神,既包括对神气,也包括对神志的考察,是一种综合判断,来了解生命的整体状况和判断病情。

中医学基础——诊法诊法,是中医诊察疾病、收集病情资料的基本方法。

包括望、闻、问、切四种,简称“四诊”。

四诊辨证关键词总结细目一望诊望诊的重点内容包括望神、望色、望形体、望头项五官、望舌、望排出物等。

要点一望神神乱:即神志异常,常见于癫、狂、痫的患者。

要点二望色(一)常色和病色1.常色:正常生理状态时面部的色泽。

光明润泽。

(1)主色:中国人正常时面色应是红黄隐隐,明润含蓄。

(2)客色:由于体质禀赋不同;或由于生理活动和季节变化的影响。

2.病色:疾病状态时的面部色泽。

病色的特点是晦暗、暴露。

(1)善色:指病人面色虽有异常,但仍光明润泽。

(2)恶色:指病人面色异常,且枯槁晦暗。

(二)五色主病1.青色主寒证、气滞、血瘀、疼痛、惊风。

面色青黄(即面色青黄相兼,又称苍黄)者,可见于肝郁脾虚的病人。

小儿眉间、鼻柱、唇周发青者,多属惊风。

2.赤色主热证,亦可见于戴阳证。

满面通红者,属实热证。

午后两颧潮红者,属阴虚证。

久病重病面色苍白,却时而泛红如妆、游移不定者,属戴阳证。

3.黄色主脾虚、湿证。

面色萎黄者,多属脾胃气虚,气血不足面黄虚浮者,属脾虚湿蕴,水湿内停,泛溢肌肤所致。

面目一身俱黄者,为黄疸。

其中面黄鲜明如橘者,属阳黄,乃湿热为患;面黄晦暗如烟熏者,属阴黄,乃寒湿为患。

4.白色主虚证(血虚、气虚、阳虚寒证、失血证)面色淡白无华,唇舌色淡者,多属血虚证或失血证面色(白光)者,多属阳虚证;若(白光)白虚浮,则多属阳虚水泛。

5.黑色主肾虚、寒证、水饮、血瘀、剧痛。

面黑暗淡者,多属肾阳虚。

面黑干焦者,多属肾阴虚。

眼眶周围发黑者,多属肾虚水饮或寒湿带下。

面色黧黑,肌肤甲错者,多由血瘀日久所致。

例题提示脏腑精气极度衰竭,正气将脱,阴不敛阳,虚阳外越的是A.得神B.精亏失神C.邪盛失神D.假神E.神乱『正确答案』D两目晦暗目无光彩,面色晦暗无华,精神萎靡,意识模糊,骨枯肉脱,形体羸瘦。

属于A.得神B.精亏失神C.邪盛失神D.假神E.神乱『正确答案』B中国人正常时面色应是A.黑黄隐隐,明润含蓄B.红黄隐隐,明润含蓄C.青黄参杂,颜色暴露D.白中透红,红色显露E.红黄相兼,红色显露『正确答案』B面色虽有异常,但仍光明润泽,属于A.主色B.客色C.善色D.恶色E.常色『正确答案』C下列各项,不属面色青主病的是A.寒证B.惊风C.湿证D.气滞E.血瘀『正确答案』CA.青色B.黄色C.黑色D.白色E.赤色主脾虚、湿证的是主肾虚、寒证、水饮的是『正确答案』B C要点四望头项五官(一)望头部形态小儿头颅均匀增大—肾精亏损,水液停聚于脑。

望诊一、望神:精神表情、意识思维、面色眼神、语言呼吸、动作体态、舌苔脉象等。

失神:神昏谵语、循衣摸床;猝倒神昏、手撒遗尿;骨枯肉脱、形羸色败;目光呆滞、戴眼反折;二、望色:青、赤、黄、白、黑;正常面色:红黄隐隐,明润含蓄;面色晦暗枯槁为恶色;五色主病(病容):青色:主瘀血、肝病、寒证、痛证、惊风;赤色:属热证,亦可见于虚阳浮越;黄色:主脾虚、湿证;白色:主虚寒、气血不足、失血;黑色:主肾虚、寒证、水饮、血瘀;三、望形体:形体肥胖,肉松皮缓,食少懒动,动则乏力气喘,属形盛气虚;形瘦乏力,气短懒言,多属后天不足,气血亏虚所致;形瘦多食,多为阴虚火旺;形瘦颧红,皮肤干枯,多属阴血不足,形体失养所致;久病卧床不起,骨瘦如柴者,是脏腑精气衰竭,气液枯涸,属病危之象;四、望姿态:病人卒然昏倒,不省人事,伴四肢抽搐,口吐白沫,有怪叫声,移时苏醒,醒后如常者,多属脏气失调,肝风挟痰,阻闭清窍所致,见于痫症;四肢抽搐,角弓反张,颈项强直,两目上视者属肝风内动,常见于高热惊厥或小儿惊风。

肢体筋脉迟缓,痿软无力,丧失功能,日久可致肌肉萎缩者,称为痿证。

多因肺热叶焦,或脾胃气虚或肝肾阴虚,导致筋脉失养;或湿热浸淫,筋脉弛纵不收所致。

若关节疼痛或肿胀变形,活动障碍,成为痹症。

常因风寒湿邪或湿热病邪侵犯关节,使关节痹阻不通所致。

手或下肢颤抖、振摇不定,不能自止,多由血虚筋脉失养或饮酒过度所致,亦见于动风先兆。

手足蠕动,多属脾胃气虚、筋脉失养,或肝肾阴虚,水不涵木所致之虚风内动。

形体强弱:强壮、羸弱。

形体胖瘦:形体肥胖、形体消瘦望面部:面肿、腮肿、面削颧耸、口眼歪斜、特殊面容(苦笑貌、狮貌)。

望目目色:目赤肿痛、白睛发黄、目皉淡白、目胞色黑晦暗。

目形:眼眶凹陷、眼球突出、针眼、眼丹。

目态:瞳孔缩小、瞳孔散大、瞪目直视、目睛上视与斜视;五:望躯体望颈项:瘿瘤、瘰疬、项强、项软。

望胸胁:扁平胸、桶状胸、鸡胸。

望腹部:腹部隆起、腹部凹陷。