(新)部编人教版八年级历史上册第15课《北伐战争》教学设计

- 格式:docx

- 大小:1.77 MB

- 文档页数:6

部编版八年级历史(上)《第15课北伐战争》教学设计一. 教材分析本课为部编版八年级历史(上)第15课《北伐战争》,主要讲述了北伐战争的起因、过程和结果。

教材内容包括:北伐战争的背景、国民革命运动的兴起、北伐战争的进程、北伐战争的影响等。

通过本课的学习,学生可以了解北伐战争的历史意义和对中国现代化的影响。

二. 学情分析八年级的学生已经具备一定的历史知识基础,但对于北伐战争这一历史事件可能了解不深。

学生在学习本课内容时,需要结合已学知识,从多个角度去理解和分析北伐战争。

同时,学生对于战争类的历史事件可能存在一定的兴趣,但在理解战争背后的政治、经济、文化等多方面因素时,可能存在一定的困难。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北伐战争的背景、过程和结果,认识北伐战争的历史意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史事件的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对国家、民族的责任感,激发学生热爱和平、追求的思想感情。

四. 教学重难点1.教学重点:北伐战争的背景、过程、结果和历史意义。

2.教学难点:北伐战争背后的政治、经济、文化等多方面因素的分析。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等资料,为学生营造生动的历史情境,增强学生的学习兴趣。

2.问题驱动法:教师提出引导性问题,引导学生思考和探讨,激发学生的学习积极性。

3.小组合作学习:分组讨论,培养学生团队合作精神和分析问题的能力。

六. 教学准备1.教师准备:提前准备相关的历史资料、图片、视频等,制作PPT。

2.学生准备:预习教材内容,了解北伐战争的背景知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示北伐战争时期的图片和视频,引导学生回顾已学过的历史知识,为新课的学习营造氛围。

2.呈现(10分钟)教师运用PPT展示北伐战争的背景、过程和结果,让学生对北伐战争有一个整体的认识。

3.操练(10分钟)教师提出引导性问题,引导学生分析北伐战争背后的政治、经济、文化等多方面因素。

人教版历史八年级上册第15课《北伐战争》教案一. 教材分析本课《北伐战争》是八年级上册人教版历史课程的第15课。

教材以时间为线索,详细介绍了北伐战争的原因、过程和结果。

内容包括:国民革命运动的兴起,北伐战争的方针、战场和战争进程,以及北伐战争的影响。

通过本课的学习,使学生了解北伐战争的历史意义,认识北伐战争在中国革命史上的地位。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了辛亥革命和新文化运动的历史背景,对中国的革命有一定的认识。

但学生对北伐战争的了解可能仅限于表面知识,对于战争的原因、过程和影响可能缺乏深入的理解。

因此,在教学过程中,需要引导学生从多角度、多层面去分析北伐战争,提高他们的历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北伐战争的原因、过程和结果,掌握国民革命运动的兴起和北伐战争的相关史实。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨,培养学生分析史料、提炼观点的能力。

3.情感态度与价值观:认识北伐战争的历史意义,弘扬爱国主义精神,培养学生的社会责任感和使命感。

四. 教学重难点1.教学重点:北伐战争的原因、过程和结果,国民革命运动的兴起。

2.教学难点:北伐战争的影响,学生对历史事件的多角度分析。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境,感受北伐战争的历史氛围。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生思考,培养学生解决问题的能力。

3.合作探讨法:分组讨论,共同探讨北伐战争的原因、过程和影响,提高学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教师准备:提前查阅相关历史资料,制作课件,准备教学道具。

2.学生准备:预习教材,了解北伐战争的基本知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示北伐战争的相关图片和视频,引导学生回顾已学过的历史知识,激发学生对本课的兴趣。

2.呈现(10分钟)教师简要介绍北伐战争的原因、过程和结果,引导学生关注国民革命运动的兴起。

3.操练(15分钟)学生分组讨论,共同探讨北伐战争的原因、过程和影响。

部编人教版历史八年级上册第15课《北伐战争》教学设计一. 教材分析部编人教版历史八年级上册第15课《北伐战争》是关于中国近现代史的一课。

本课主要讲述了北伐战争的起因、过程和结果,以及北伐战争对中国历史的影响。

教材通过丰富的图片和文字资料,生动地展现了北伐战争的历史场景,使学生能够深入了解这段历史。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经学习了近现代史的相关知识,对中国的历史背景有一定的了解。

但是,学生对于北伐战争的具体过程和影响可能还不够清晰。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过资料分析,深入理解北伐战争的历史意义。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北伐战争的起因、过程和结果,掌握北伐战争的主要战役和英雄人物。

2.过程与方法:通过资料分析,培养学生的历史思维能力,提高学生的历史素养。

3.情感态度与价值观:培养学生对北伐战争英雄人物的崇敬之情,增强学生的民族自豪感。

四. 教学重难点1.教学重点:北伐战争的起因、过程和结果,北伐战争对中国历史的影响。

2.教学难点:北伐战争中的一些重要战役和英雄人物的特点和贡献。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、视频等资料,创设历史情境,引导学生身临其境,增强学生的学习兴趣。

2.资料分析法:引导学生通过分析教材中的资料,深入了解北伐战争的历史背景和过程。

3.小组讨论法:学生进行小组讨论,培养学生的合作意识和历史思维能力。

六. 教学准备1.教材:部编人教版历史八年级上册第15课《北伐战争》。

2.课件:制作与教学内容相关的课件,包括图片、视频等资料。

3.资料:收集与北伐战争相关的历史资料,包括书籍、文章、视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示北伐战争的图片和视频资料,引导学生关注北伐战争的历史背景,激发学生的学习兴趣。

2.呈现(15分钟)教师简要介绍北伐战争的起因、过程和结果,引导学生通过教材资料,深入了解北伐战争的历史背景和过程。

3.操练(10分钟)学生进行小组讨论,讨论北伐战争中的重要战役和英雄人物,培养学生的合作意识和历史思维能力。

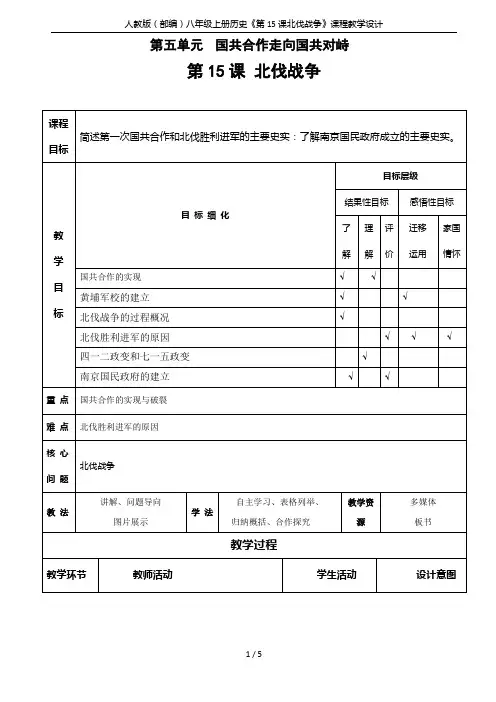

第五单元国共合作走向国共对峙第15课北伐战争课程目标简述第一次国共合作和北伐胜利进军的主要史实:了解南京国民政府成立的主要史实。

教学目标目标细化目标层级结果性目标感悟性目标了解理解评价迁移运用家国情怀国共合作的实现√√黄埔军校的建立√√北伐战争的过程概况√北伐胜利进军的原因√√√四一二政变和七一五政变√南京国民政府的建立√√重点国共合作的实现与破裂难点北伐胜利进军的原因核心问题北伐战争教法讲解、问题导向图片展示学法自主学习、表格列举、归纳概括、合作探究教学资源多媒体板书教学过程教学环节教师活动学生活动设计意图一、旧知导入出示复习问题:1.中国共产党成立的历史条件;(思想、阶级、组织、外部条件)2.中国共产党成立的概况;(中共一大、二大召开的时间、地点、内容和意义);3.中国共产党成立的历史意义;课前复习知识点课中回答问题巩固学生上节课所学的知识点,加强与本节课的知识体系联系。

二、展示学习目标学习目标1.识记国共第一次合作实现的原因、政治基础和军事基础;2.概述北伐进军的基本史实,探究北伐胜利进军的原因;3.概述四一二和七一五反革命政变,分析国民革命失败的原因。

朗读学习目标初步熟悉本节课需要掌握得内容,便于学习内容抉择。

三、新课讲授(一)国共合作的实现出示自主学习问题:1.中共三大:时间:1923年主要内容:决定同孙中山领导的中国国民党合作,建立革命统一战线,2、2.国民党一大召开的相关信息。

时间1924年,广州参会人员孙中山主持,李大钊、毛泽东等共产党员内容把旧三民主义发展为新三民主义,在实际上确定了联俄、联共、扶助农工三大政策意义标志着国共两党合作的正式建立3、黄埔军校的建立:时间::1924年5月,广州人物::孙中山兼任军校总理,蒋介石任校长,后周恩来担任政治部主任。

意义::黄埔军校培养了大批军事和政治人才,为国民革命军的建立和随后的北伐战争作了准备。

结合教材,自主学习本子目知识,完成自学反馈,并将疑惑点记录反馈给老师,并在反馈后备注相关知识点。

最新部编版八年级历史上册优秀教案.;第15课北伐战争【教学目标】;;一、知识与技能;;黄埔军校的建立;北伐战争;;的目的、主要对象、主要战场的重要战役;北伐战争胜利进军的原因;国民革命运动失败的原因;南京国民政府的建立。

二、过程与方法1.通过制作和利用《北伐战争形势图》,概述北伐战争的进军路线和主要对象,培养学生的动手能力、读图识图能力、口头表达能力和概括历史事件的能力。

2.通过小组讨论、分析北伐战争胜利的原因,培养学生综合分析的能力和合作意识;通过材料,分析国民革命失败的原因,培养学生阅读材料和利用材料分析问题的能力;通过课堂辨析说明题的学习,培养学生的判断能力、口头表达能力。

3.通过课前搜集资料、预习、复习总结和自学,培养学生的自主学习能力和综合归纳能力等。

三、情感态度与价值观;;;1.通过分析北伐战争胜利进军的原因,使学生认识到中国共产党党员始终把国家和民族的利益,作为自己的奋斗目标,并不惜为之献出自己宝贵的生命,激发学生对中国共产党的热爱之情和爱国主义情感。

2.使学生认识到北伐战争是中国各革命阶级积极参加,并由国共合作领导的反帝反封建的正义战争,培养学生的合作意识和团队精神。

通过对南京国民政府的建立和国民革命失败的原因的分析,使学生认识国民党的反动本质,增强爱国、爱党的情感。

【教学重点】北伐战争胜利进军。

【教学难点】北伐战争胜利进军的原因。

情景导入生成问题孙中山是我国历史上一位伟大的资产阶级革命家,“五四运动”前,为了挽救民族危亡,他先后领导了辛亥革命、二次革命、护国运动和护法运动,但斗争都失败了。

“五四运动”和中国共产党成立之后,他亲眼目睹了人民群众力量的不断壮大,开始了他一生中伟大的转变,1924年他改组了国民党,接受了中国共产党的反帝反封建的主张,国共两党实现了第一次合作,使中国革命进入了一个崭新的历史时期,即国民革命时期。

在这一时期,国共合作领导了北伐战争,把国民革命运动推向了高潮。

部编版八年级上册历史第15课《国共合作与北伐战争》教案一、教材分析本课程是八年级上册历史的第15课,题目为《国共合作与北伐战争》。

本课程主要讲述了国共合作的历史背景,国共合作的内容及其影响,北伐战争的背景、过程和结果。

本课程的教学目标是:让学生了解国共合作和北伐战争的历史背景、过程及其影响,了解国共合作的具体内容,并能够对国共合作和北伐战争的意义和影响进行分析和思考。

本教案分为五个部分:状态导入,课件展示,课堂演练,课后延伸和作业检查。

二、状态导入通过导入状态,可以让学生更好地了解本课程的主题和内容。

在导入状态时,教师可以通过下列问题引导学生:1.你知道中国的历史吗?2. 你了解北伐战争吗?3.你了解国共合作吗?4.你认为国共合作和北伐战争的意义是什么?通过这些问题,可以让学生了解本课程的主题和内容,以便他们更好地理解课程内容。

三、课件展示通过课件展示,可以更好地呈现本课程的主题和内容。

在课件的呈现时,可以通过下列几点进行展示:第一,教师可以给学生展示国共合作和北伐战争的历史图片和文字,以帮助学生了解此时期的社会背景和历史事件。

第二,教师可以让学生了解国共合作的内容,例如通过给学生展示国共合作协定和具体协商内容等来让他们了解国共合作的形式和具体内容。

第三,教师可以介绍北伐战争的背景,例如解释北伐战争的起因、目的、过程等,然后通过展示一些有关图片和文献,让学生更加直观的了解北伐战争的历史背景与过程。

第四,教师可以聚焦于北伐战争的影响,例如让学生了解北伐战争的背景,影响,以及引发的变革。

通过以上课件展示,可以让学生更好地了解国共合作和北伐战争的历史背景、过程和影响。

四、课堂演练在此环节中,教师需要通过课堂演练来帮助学生更好地掌握本课的主要内容。

第一,教师可以让学生利用课程的背景文献或者通过小组讨论来了解国共合作的内容。

第二,教师可以让学生在了解北伐战争的背景后,通过小组演练等形式,让学生模拟北伐战争中的一些重要历史事件,比如长沙战役等。

人教版历史八年级上册(2017年新编)《第15课国共合作与北伐战争》(教学设计)一. 教材分析《第15课国共合作与北伐战争》是人教版历史八年级上册的一课,主要讲述了1924年至1927年间的国共合作与北伐战争。

教材从广州国民政府成立、北伐战争爆发、国民革命的发展三个方面展开,详细介绍了国共合作的背景、过程和影响。

通过本节课的学习,学生可以了解到国共合作的意义,北伐战争的过程和结果,以及国民革命对中国的历史影响。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经了解了近代中国的革命、辛亥革命等历史背景。

但对于国共合作与北伐战争的具体内容,可能还存在一定的陌生感。

因此,在教学过程中,需要引导学生通过已知的历史知识,去理解和掌握新的内容。

同时,学生对于历史事件的时间线、人物关系等,可能还存在混淆。

在教学过程中,需要帮助学生梳理清楚这些知识点。

三. 教学目标1.知识与技能:了解国共合作的背景、过程和影响,掌握北伐战争的过程和结果,理解国民革命对中国的历史影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对国家、民族的热爱,增强学生的责任感和使命感。

四. 教学重难点1.国共合作的背景、过程和影响。

2.北伐战争的过程和结果。

3.国民革命对中国的历史影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过历史事件的情景再现,让学生身临其境地感受历史。

2.案例分析法:以典型历史事件为例,引导学生分析问题、解决问题。

3.小组讨论法:鼓励学生发表自己的观点,培养学生的合作精神。

六. 教学准备1.教材、教案、课件等教学资料。

2.历史事件的相关视频、图片等素材。

3.课堂讨论的问题和案例。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过播放历史视频、图片等素材,引导学生回顾已学过的历史知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)教师详细讲解国共合作的背景、过程和影响,北伐战争的过程和结果,以及国民革命对中国的历史影响。

统编版八年级历史上册《第15课国共合作与北伐战争》教学设计一. 教材分析本课《第15课国共合作与北伐战争》是统编版八年级历史上册的重要内容。

教材从国共合作的背景、过程和影响三个方面进行了详细的阐述,通过介绍国共合作的形成、北伐战争的发展以及其对中国历史的影响,使学生了解国共合作与北伐战争在中国近代史上的重要地位。

二. 学情分析八年级的学生已经具备了一定的历史知识基础,对于中国近代史有一定的了解。

但学生对于国共合作与北伐战争的历史背景、过程和影响可能了解不深,需要通过本节课的学习来进一步掌握。

同时,学生对于历史事件的时间线索、人物关系等可能存在模糊之处,需要在教学中进行梳理。

三. 教学目标1.知识与技能:了解国共合作的背景、过程和影响,掌握北伐战争的发展历程和重要战役。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识国共合作与北伐战争在中国近代史上的重要地位,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.国共合作的背景、过程和影响。

2.北伐战争的发展历程和重要战役。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受国共合作与北伐战争的历史背景和过程。

2.问题驱动法:提出问题,引导学生思考和探讨,激发学生的学习兴趣和求知欲。

3.合作学习法:分组讨论,共同完成学习任务,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.教材:《统编版八年级历史上册》2.课件:国共合作与北伐战争的图片、地图、资料等3.教学视频:有关国共合作与北伐战争的历史资料片4.练习题:针对本节课内容的练习题七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示国共合作与北伐战争的图片,引导学生思考:为什么会出现国共合作?北伐战争的意义何在?2.呈现(10分钟)教师简要介绍国共合作的背景、过程和影响,重点讲解国共合作的形成、北伐战争的发展以及其对中国历史的影响。

3.操练(15分钟)学生分组讨论,根据课件提供的资料,分析国共合作与北伐战争的关系,总结国共合作与北伐战争的历史意义。

15《北伐战争》教案一、课标内容简述第一次国共合作和北伐战争胜利进军的主要史实;了解南京国民政府成立的主要史实。

二、学情分析本课内容,学生对黄埔军校有一些了解,但对北伐战争知之较少。

因此对北伐战争胜利进军原因和对国民革命失败的理解较难。

但是他们对初中历史课程的学习已有一年多时间,具备了一定的自学能力、分析能力和概括能力。

但有极少数学生学习不够积极主动。

所以本课教学采用观看视频、问题探究法充分调动学生的学习积极性,引导他们进行对难点的探究,从而加深对重难点的理解。

三、教材分析本课主要学习三块内容,即国共合作的实现、北伐胜利进军、国民党右派叛变革命与南京国民政府的建立。

三块内容之间因果相连,国共合作的实现为北伐胜利进军奠定了基础,国民党右派叛变革命与南京国民政府的建立则揭示了国民革命失败这一结果及其主原因。

学习本课,应注意运用辨证唯物主义的观点,从因果关系的角度来把握其内在联系。

四、教学目标1.核心素养:历史学科五大核心素养分别是唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀。

本课教学活动主要通过讲解、自主学习、识读示意图、课堂探究讨论的方式,进行问题探究教学,以此培养学生时空观念、史料实证、历史解释的核心素养。

2.学习目标目标1:通读教材,完成自学检测,初步了解本课教材内容,并记录疑惑点,培养自主学习及发现问题的能力。

目标2:阅读教材,能够简述中共三大召开的时间、地点、内容;简述国民党一大召开的时间、人物、内容、意义;结合材料,能够分析出国共两党合作的原因;简述黄埔军校建立的时间、地点、校领导及意义。

培养综合分析、归纳历史问题的能力。

(重点、难点)目标3:阅读教材,说出北伐的时间、总司令、北伐的对象、主要战场在哪里;通过识读《北伐战争形势示意图》,说出北伐战争进军路线,培养读图识图能力;通过讲述北伐战争小故事,培养自学能力和展示自我的意识;小组探讨北伐军胜利进军的原因,培养综合分析和合作探究能力。

人教版历史八年级上册第15课《北伐战争》教学设计一. 教材分析人教版历史八年级上册第15课《北伐战争》是关于中国近现代史的重要内容。

本课教材通过介绍北伐战争的原因、过程和结果,让学生了解中国国民党领导下的北伐战争对中国历史进程的影响。

教材内容包括北伐战争的背景、国民革命军的组成、北伐的过程、战争成果以及北伐战争的历史意义。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了辛亥革命和中华民国的建立,对近现代史有一定的认识。

但学生对于北伐战争的具体过程和影响可能了解不深,需要通过本课的学习来丰富他们的知识体系。

此外,学生可能对于国共合作和国民革命军的组成存在疑问,需要教师在课堂上进行解答。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北伐战争的背景、过程、成果和历史意义,认识国共合作的重要性。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对近现代史的认识,增强民族自豪感和使命感。

四. 教学重难点1.教学重点:北伐战争的背景、过程、成果和历史意义。

2.教学难点:国共合作的原因和影响,北伐战争的历史意义。

五. 教学方法1.情境教学法:通过图片、地图、视频等资料,为学生营造直观的学习情境。

2.问题驱动法:教师提出问题,引导学生思考和探讨,激发学生学习兴趣。

3.合作学习法:学生分组讨论,共同完成学习任务,提高团队协作能力。

六. 教学准备1.教学素材:图片、地图、视频等资料。

2.教学设备:投影仪、电脑、黑板等。

3.学习任务单:为学生提供学习指导和任务要求。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过展示北伐战争的图片和视频,引导学生回顾已学知识,激发学生对本课的兴趣。

同时,提出问题:“什么是北伐战争?它为什么重要?”2.呈现(10分钟)教师通过PPT呈现北伐战争的背景、过程、成果和历史意义。

在这个过程中,教师简要介绍国共合作的原因和影响,以及国民革命军的组成。

3.操练(15分钟)学生分组讨论,根据学习任务单的要求,分析北伐战争的历史意义。

人教版部编历史八年级上册《第15课北伐战争》教学设计1一. 教材分析本课为北师大版初中历史八年级上册第15课《北伐战争》,本课主要内容有:国民革命运动的兴起;北伐战争的原因、过程及影响。

通过本课的学习,学生应了解国民革命运动的原因、过程及影响,认识国共合作的重要性。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经了解了辛亥革命,对、共和观念有所认识。

但对于国民革命运动、北伐战争的了解不够深入,需要通过对本课的学习,进一步了解这些内容。

三. 教学目标1.知识与技能:了解国民革命运动的兴起,掌握北伐战争的原因、过程及影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究,提高学生分析问题、解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识国共合作的重要性,培养学生热爱祖国、热爱人民的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:国民革命运动的兴起,北伐战争的原因、过程及影响。

2.教学难点:北伐战争的过程及影响。

五. 教学方法1.自主学习法:引导学生自主阅读教材,提取关键信息。

2.合作探究法:分组讨论,共同解决问题。

3.案例分析法:通过具体案例,深入剖析北伐战争的原因、过程及影响。

六. 教学准备1.教材:北师大版初中历史八年级上册。

2.课件:制作相关课件,辅助教学。

3.资料:收集与国民革命运动、北伐战争相关的资料,用于教学拓展。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示国民革命运动的兴起,引导学生回顾已学知识,为新课的学习做好铺垫。

2.呈现(10分钟)让学生自主阅读教材,提取关于北伐战争原因、过程及影响的关键信息。

教师巡回指导,解答学生疑问。

3.操练(10分钟)分组讨论,共同解决问题。

教师给出几个讨论题目,如:a.北伐战争的原因是什么?b.北伐战争的过程是怎样的?c.北伐战争的影响有哪些?学生分组讨论,分享讨论成果。

4.巩固(5分钟)教师选取几个重点问题进行讲解,加深学生对北伐战争的理解。

同时,引导学生运用所学知识分析问题,提高分析能力。

统编版历史八年级上册第15课《国共合作与北伐战争》教学设计一、教材分析(一)教材地位统编版历史八年级上册第15课《国共合作与北伐战争》是中国近代史中的重要内容。

这一时期,国共两党实现了第一次合作,共同推动了反帝反封建的国民大革命。

这次合作和北伐战争对中国的政治格局和历史发展产生了深远影响。

本课承接上一课《五四运动》,五四运动中,中国工人阶级开始以独立的政治力量登上历史舞台,为中国共产党的成立奠定了阶级基础。

而中国共产党成立后,积极推动工人运动,但在反动势力的镇压下认识到必须团结其他革命力量。

同时,孙中山领导的国民党在护法运动等一系列斗争中遭遇挫折,也渴望寻找新的革命力量。

在此背景下,国共两党实现合作,开启了国民大革命的新篇章。

(二)教材内容国共合作的实现:介绍了中共三大确定与国民党合作的方针,以及国民党一大的召开标志着国共合作的正式建立。

黄埔军校的建立为革命培养了大批军事人才。

北伐胜利进军:讲述了北伐战争的目的、主要对象、主要战场和重要战役。

北伐军在广大人民群众的支持下,势如破竹,沉重打击了北洋军阀的统治。

国民党右派叛变革命与南京国民政府的建立:说明了蒋介石、汪精卫等国民党右派叛变革命,导致国民大革命失败,以及南京国民政府的建立,标志着国民党统治的开始。

(三)教材特点注重历史事件的因果关系:教材清晰地展现了国共合作的背景、过程以及北伐战争的起因、经过和结果,使学生能够理解历史事件之间的联系。

突出人物的作用:教材中提到了孙中山、陈独秀、李大钊、蒋介石、汪精卫等众多历史人物,通过他们的活动和决策,展现了历史的复杂性和多样性。

强调历史的影响:教材阐述了国共合作与北伐战争对中国历史的重大影响,如推动了中国革命的进程、促进了中国社会的进步等。

二、教学目标(一)知识与技能目标学生能够了解国共合作的背景、过程和意义。

掌握黄埔军校的建立及其重要作用。

知道北伐战争的目的、主要对象、主要战场和重要战役。

理解国民党右派叛变革命的原因和影响。

八年级上册历史人教版同步教学设计第15课《北伐战争》一. 教材分析本课《北伐战争》是八年级上册历史人教版的一课。

教材通过介绍北伐战争的原因、过程和结果,让学生了解国共合作的重要历史事件,理解北伐战争对中国革命的影响,认识国共合作的历史意义。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了辛亥革命和新文化运动的历史背景,对中国的历史发展有一定的认识。

但学生对北伐战争的具体过程和影响可能了解不多,需要通过本课的学习来加深理解。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北伐战争的原因、过程和结果,掌握国共合作的重要历史事件,理解北伐战争对中国革命的影响。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探究的方式,提高学生分析问题和解决问题的能力。

3.情感态度与价值观:认识国共合作的历史意义,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.重点:北伐战争的原因、过程和结果,国共合作的重要历史事件。

2.难点:北伐战争对中国革命的影响,国共合作的历史意义。

五. 教学方法1.自主学习:让学生自主阅读教材,了解北伐战争的原因、过程和结果。

2.合作探究:分组讨论,分析北伐战争对中国革命的影响,探讨国共合作的历史意义。

3.案例分析:通过分析具体的历史事件,让学生更深入地理解北伐战争的过程和影响。

六. 教学准备1.教材:八年级上册历史人教版。

2.课件:制作与本课相关的课件,包括图片、文字、视频等。

3.历史资料:收集与北伐战争相关的历史资料,包括书籍、文章、视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用课件展示北伐战争的图片,引导学生思考北伐战争的背景和原因。

2.呈现(10分钟)让学生自主阅读教材,了解北伐战争的过程和结果。

教师通过课件呈现北伐战争的具体情况,包括战争的过程、重要战役等。

3.操练(10分钟)分组讨论,分析北伐战争对中国革命的影响。

每组选择一个角度,如政治、经济、军事等,进行讨论,并展示讨论成果。

4.巩固(10分钟)教师通过提问的方式,检查学生对北伐战争的理解程度。

部编八年历史上册第15课《北伐战争》教学设计一. 教材分析本课《北伐战争》是部编八年历史上册第15课的内容。

教材主要讲述了北伐战争的背景、过程和意义。

通过本课的学习,学生可以了解北伐战争的历史背景、基本过程以及在中国现代历史发展中的重要地位。

二. 学情分析学生在学习本课之前,已经了解了近现代史上一些重要的历史事件,如辛亥革命、五四运动等。

学生对于战争类历史事件的理解能力和分析能力较强,但对于北伐战争的具体内容和影响可能了解不深。

因此,在教学过程中,需要引导学生从多角度、多层面去分析北伐战争,提高他们的历史思维能力。

三. 教学目标1.知识与技能:了解北伐战争的背景、过程和意义,认识北伐战争在中国现代历史发展中的重要地位。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨等方式,提高学生分析历史事件的能力。

3.情感态度与价值观:培养学生对国家、民族的责任感和使命感,激发学生热爱祖国、为实现民族复兴而努力奋斗的情感。

四. 教学重难点1.教学重点:北伐战争的背景、过程和意义。

2.教学难点:北伐战争在中国现代历史发展中的地位和影响。

五. 教学方法1.情境教学法:通过设置历史情境,让学生身临其境地感受北伐战争的历史氛围。

2.问题驱动法:引导学生提出问题,激发学生探究北伐战争的兴趣。

3.合作学习法:分组讨论,培养学生的团队协作能力和历史分析能力。

4.对比分析法:通过与其他历史事件的对比,让学生更深入地理解北伐战争。

六. 教学准备1.教师准备:提前熟悉教材,了解学生的学习情况,设计教学活动和作业。

2.学生准备:预习教材,了解北伐战争的基本内容。

3.教学资源:多媒体课件、历史图片、视频等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用多媒体课件展示北伐战争的历史背景,如国内外形势、民众需求等,引导学生进入学习情境。

2.呈现(10分钟)概述北伐战争的过程,重点讲解重要战役和战果,让学生了解北伐战争的基本情况。

3.操练(10分钟)学生分组讨论,分析北伐战争在中国现代历史发展中的地位和影响。

部编版八年级历史上册《第15课国共合作与北伐战争》教学设计一. 教材分析本课《第15课国共合作与北伐战争》是部编版八年级历史上册的一部分。

本课主要讲述了1924年至1927年间,国共两党合作,开展北伐战争,推翻北洋军阀统治,实现全国统一的历史事件。

教材内容主要包括三个部分:国共合作的实现,北伐战争的经过,以及北洋军阀的覆灭。

二. 学情分析八年级的学生已经具备一定的历史知识基础,对于历史事件的时间、地点、人物等基本信息有一定的了解。

但对于国共合作与北伐战争背后的深层次原因和意义,可能还需进一步引导和讲解。

此外,学生可能对历史事件的描述和叙述较为熟悉,但对于历史事件的分析、归纳和总结能力可能还需加强。

三. 教学目标1.知识与技能:了解国共合作与北伐战争的时间、地点、人物等基本信息,理解国共合作与北伐战争的历史意义。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,培养学生的分析、归纳和总结能力。

3.情感态度与价值观:引导学生认识国共合作与北伐战争对于中国历史的发展的重要作用,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.国共合作与北伐战争的原因和意义。

2.北洋军阀的覆灭过程及其影响。

五. 教学方法1.讲授法:讲解国共合作与北伐战争的基本信息,阐述其历史意义。

2.讨论法:引导学生分组讨论,分析国共合作与北伐战争的原因和意义。

3.案例分析法:通过具体案例,让学生了解北洋军阀的覆灭过程及其影响。

六. 教学准备1.教材:部编版八年级历史上册。

2.辅助材料:相关的历史图片、地图、文献等。

3.教学工具:投影仪、电脑、黑板等。

七. 教学过程1.导入(5分钟)通过展示相关历史图片和地图,引导学生回顾已学过的历史知识,为新课的学习营造氛围。

2.呈现(10分钟)讲解国共合作与北伐战争的基本信息,包括时间、地点、人物等。

在此过程中,强调国共合作与北伐战争的历史意义。

3.操练(10分钟)将学生分成若干小组,让学生根据教材内容,分析国共合作与北伐战争的原因和意义。

部编版八年级历史上册教学设计第15课北伐战争教材解读【教学目标】知识与技能黄埔军校的建立;北伐战争的目的、主要对象、主要战场的重要战役;北伐战争胜利进军的原因;国民革命运动失败的原因;南京国民政府的建立。

过程与方法1.通过制作和利用《北伐战争形势图》,概述北伐战争的进军路线和主要对象,培养学生的动手能力、读图识图能力、口头表达能力和概括历史事件的能力。

2.通过小组讨论、分析北伐战争胜利的原因,培养学生综合分析的能力和合作意识;通过材料,分析国民革命失败的原因,培养学生阅读材料和利用材料分析问题的能力;通过课堂辨析说明题的学习,培养学生的判断能力、口头表达能力。

3.通过课前搜集资料、预习、复习总结和自学,培养学生的自主学习能力和综合归纳能力等。

情感态度与价值观1.通过分析北伐战争胜利进军的原因,使学生认识到中国共产党党员始终把国家和民族的利益,作为自己的奋斗目标,并不惜为之献出自己宝贵的生命,激发学生对中国共产党的热爱之情和爱国主义情感。

2.使学生认识到北伐战争是中国各革命阶级积极参加,并由国共合作领导的反帝反封建的正义战争,培养学生的合作意识和团队精神。

通过对南京国民政府的建立和国民革命失败的原因的分析,使学生认识国民党的反动本质,增强爱国、爱党的情感。

【教学重点】北伐战争胜利进军。

【教学难点】北伐战争胜利进军的原因。

教学过程1.导入新课。

提示或建议:展示图片:孙中山的头像,然后请各小组根据课前复习总结抢答:孙中山在“五四运动”前领导的重大斗争。

教师总结:孙中山是我国历史上一位伟大的资产阶级革命家,“五四运动”前,为了挽救民族危亡,他先后领导了辛亥革命、二次革命、护国运动和护法运动,但斗争都失败了。

“五四运动”和中国共产党成立之后,他亲眼目睹了人民群众力量的不断壮大,开始了他一生中伟大的转变,1924年他改组了国民党,接受了中国共产党的反帝反封建的主张,国共两党实现了第一次合作,使中国革命进入了一个崭新的历史时期,即国民革命时期。

《北伐战争》

本课是新人教部编第五单元第15课的内容。

课标这样要求:“知道黄埔军校的创建和北伐战争的胜利进军。

了解南京国民政府成立的主要史实”。

它主要介绍国民革命运动的高潮----北伐战争,讲述了黄埔军校的建立、北伐战争的胜利进军、国民革命运动的失败和南京国民政府的建立等。

从单元教学的角度来看,它是一个承上启下的一课:上承中国共产党的诞生,下启中国共产党独立领导武装斗争,在民主主义革命中占有一定地位。

【知识与能力目标】

1、了解中共三大内容和国共第一次合作的实现;

2、知道北伐战争的目的、主要对象、主要战场;分析北伐战争胜利进军原因;

3、国民革命运动失败的原因;南京国民政府的建立。

【过程与方法目标】

1、通过制作和利用《北伐战争形势图》,概述北伐战争的进军路线和主要对象,培养学生的动手能力、读图识图能力、口头表达能力和概括历史事件的能力;

2、通过小组讨论、分析北伐战争胜利的原因,培养学生综合分析的能力和合作意识。

【情感态度价值观目标】

通过分析北伐战争胜利进军的原因,使学生认识到中国共产党党员始终把国家和民族的利益,作为自己的奋斗目标,并不惜为之献出自己宝贵的生命,激发学生对中国共产党的热爱之情和爱国主义情感

【教学重点】

国共合作;北伐战争的胜利进军。

【教学难点】

北伐战争胜利进军的原因

1、本节课运用图片、幻灯、课件、录像、计算机、白板等多媒体教学设备;

2、教师在教学过程中进行多媒体的演示和示范。

一、导入新课

辛亥革命的胜利果实被袁世凯窃取后,孙中山为了挽救革命,同共产党合作,继续进行反对北洋军阀的斗争。

后来终于形成国民革命的高潮——北伐战争。

二、进入新课

(一)国共合作的实现

1、国共合作的实现

展示材料

材料一国民党正在堕落中死亡,因此要救活它,就需要新的血液。

……盖今日革命,非学俄国不可……我党今后之革命,非以俄为师,断无成就。

——孙文

材料二工人阶级尚未强大起来,自然不能产生一个强大的共产党——一个广大群众的党,以应目前中国革命之需要。

……依中国社会的现状……中国现有的党,只有国民党是一个比较革命的党。

——中共三大宣言过渡:当孙中山为维护共和一次又一次的失败,他意识到自己的孤单;当中国工人的斗争一次又一次被军阀镇压,中国共产党意识到自己的弱小。

那国共两党该做出怎样的选择呢?

学生:(分析,得出结论)国共两党都需要合作。

教师:国共两党实现合作的标志是什么?

学生:1924年,国民党一大召开,国共两党第一次合作实现了。

教师:国民党一大的主要内容是什么?

学生:对三民主义作出了新的解释;确定了联俄、联共、扶助农工三大政策。

教师:在此基础上,国共携手,领导了国民革命运动。

2.黄埔军校的建立

教师:(展示幻灯片)

教师:孙中山创办了黄埔军校,蒋介石任校长,那你知道政治部主任是谁吗?

学生:周恩来。

教师:领导人的组成说明什么?

学生:国共合作

教师:国共合作最直接的成果就是成立了黄埔军校。

黄埔军校成立为国民革命作出了怎样的贡献?

学生:培养出大批军事政治人才,为建立国民革命军奠定了基础。

教师:(总结)黄埔军校最大的价值在于培养了中国革命的军事政治人才,为建立国民革命军奠定了基础。

这些年轻的革命者代表着中国未来的希望。

这六期的学生之中,有不少人日后也成了共产党的高级将领。

中国人民解放军十大元帅中,有四人出自黄埔军校。

徐向前、林彪、聂荣臻、叶剑英。

国共携手在反帝反封建的问题上达成了共识,为北伐战争奠定了政

治基础;黄埔群英创建的国民革命军为北伐战争奠定了军事基础。

(二)北伐胜利进军

1、引导学生阅读教材,找出北伐胜利进军的相关信息。

2、为什么叶挺领导的独立团被称之为“铁军”?这支“铁军”在北伐战争中取得了哪些战役的胜利?

学生回答:叶挺所率领的独立团,所向披靡,屡破强敌,因此为称之为“铁军”。

主要有汀泗桥之战、贺胜桥之战,打败吴佩孚主力。

3、展示《北伐战争形势示意图》

讲解:北伐军只用了半年的时间,就取得了惊人的成绩;先后歼灭了吴佩孚、孙传芳两部主力,北伐军从珠江流域打到长江流域,震动全国。

4、北伐军只用了半年的时间,就从珠江流域打到长江流域。

为什么在短期内取得了这么大的成就呢?

北伐军胜利进军的原因有:

1)是北伐军作战方针的正确;

2)是国共两党齐心协力;

3)是北伐军官兵的浴血奋战;

4)是共产党领导下的工农群众的密切配合和积极支援。

5、阅读教材,说一说北伐战争时,中国工农运动的发展情况?北伐战争与工农运动之间是一种什么样的关系?

学生回答:蓬勃发展。

农民协会组织会员大量增加,农民运动发展急速;城市工会组织和工人运动得到重大发展。

北伐战争的进行有力推动了工农运动的发展,工农运动的发展又在更大程度上促进了北伐的胜利进军。

由此来看,工农群众的支持应是北伐胜利进军的一个原因。

过渡:然而,正当北伐军胜利进军时,统一战线却破裂了,我们一起来看看,到底发生什么事情呢?

(三)国民党右派叛变革命与南京国民政府的建立

1、国民党右派叛变革命

展示图片

(1)1927年4月12日发生了什么事件?

(2)结合上面的两幅图片,你认为国民革命失败的主要原因是什么?

(阅读教材P73本目第一段,回答)国民党右派突然背叛革命。

蒋介石发动四一二反革命政变,汪精卫召开“分共会议”。

他们大肆屠杀工农群众。

教师:(补充)国际帝国主义联合支持国民党右派叛变革命,极力破坏中国革命,反革命力量大大超过了革命力量;国民党右派不断制造反共反人民的反革命政变,大肆屠杀共产党员和革命群众,严重削弱了革命力量;再加上中国共产党还处于幼年时期,缺乏斗争经验。

领导人陈独秀又犯了右倾投降主义的错误,放弃了革命的领导权,导致在敌人发动突然袭击时,不能组织有效的反抗。

历史上国共的第一次握手仅仅持续了三年,便在四一二反革命政变中宣告终结。

第一次国共合作彻底破裂了,轰轰烈烈的国民革命运动失败了。

2.南京国民政府的建立

阅读教材P73本目第二段,归纳南京国民政府建立的时间、人物、性质和统一全国

学生:南京国民政府于1927年4月由蒋介石建立;代表大地主大资产阶级的利益;对

外投靠帝国主义,对内镇压人民革命运动。

1928年,张学良东北易帜,南京国民政府名义上统一了全国。

条件:中共“三大”确定了与国民党合作的方针

实现:中国国民党“一大”

国共合作的实现合作:黄埔军校的建立

条件:革命统一战线的建立,广州国民政府建立

目标:推翻吴佩孚、孙传芳、张作霖等北洋军阀统治,统一全国

北伐胜利进军主要战场:湖南、湖北,汀泗桥、贺胜桥之战

结果:革命势力发展到长江流域,各地工农革命运动蓬勃发展

四一二反革命政变的发生——国民革命运动失败

南京国民政国民革命运动失败的原因:客观主观

府的成立南京国民政府的成立:1927年4月

二次北伐和张学良东北易帜

三、本课小结

轰轰烈烈的北伐战争跌宕起伏,虽写下了辉煌壮烈的篇章,却终因国民党右派的叛变没有完成统一全国的任务。

而国民革命运动的失败、国共的破裂也开启了中国历史新的一页,中共吸取教训,拿起武器武装反抗国民党的统治,十年内战的枪声最终浩然打响。

略。