中建史佛光寺剖析

- 格式:ppt

- 大小:4.64 MB

- 文档页数:25

中国民族报/2011年/3月/29日/第007版宗教周刊・人文史地佛光寺:唐代建筑的翘楚王敏位于山西省五台县佛光新村的佛光寺,是我国早期木结构建筑的典范之作。

寺院的唐代建筑、雕塑、壁画、题记,并称“四绝”。

正殿东大殿塑像、斗拱、梁架、藻井以及雕花的柱础显示了晚唐时期的特点,至今保持原有风貌,梁思成形容其为“国内古建筑的第一瑰宝,也是我国封建文化遗产中最可珍贵的一件东西”。

发现与考证,改变昔日国际建筑界论断佛光寺位于山西省五台县的佛光新村,距县城30公里。

据记载,佛光寺始建于北魏孝文帝时期(公元471-499年)。

唐朝时,法兴禅师在寺内兴建了高达32米的弥勒大阁,寺院一时僧徒众多,声名大振。

会昌五年(公元845年),唐武宗大举灭佛,佛光寺因此被毁,仅一座祖师塔幸存。

公元847年,唐宣宗李忱继位,佛教再兴,佛光寺得以重建。

之后,宋、金、明、清历朝均对佛光寺进行了修葺。

佛光寺建在半山坡上,东、南、北三面环山,西面地势低下开阔。

寺因势而建,坐东朝西。

全寺有院落三重,分建在梯田式的寺基上。

寺内现有殿、堂、楼、阁等120余间。

其中,东大殿7间,为唐代建筑;文殊殿7间,为金代建筑,其余的均为明、清时期的建筑。

说起佛光寺的缘起,不得不提到梁思成夫妇。

1937年6月26日的黄昏时分,中国营造学社调查队梁思成、林徽因等一行4人,来到山西五台山佛光寺,在落满灰尘和蛛网的房梁上,林徽因发现了大梁上的墨迹,确知这座大殿的建造年代为唐大中十一年(公元857年)。

这一发现打破了当时国际建筑界“关于中国境内没有唐代建筑遗存”的说法,这一重大发现使得佛光寺名声大振,一时中外专家学者纷纷慕名而来,络绎不绝。

关于佛光寺的状况、历史和建筑艺术,梁思成曾撰文《记五台山佛光寺的建筑》,并登载于《中国营造学社汇刊》第七卷第一、二期。

对于1937年那次特殊考察及古刹测绘探索,梁思成曾有详细的记载。

他说:“这是我们这些年的搜寻中所遇到的唯一唐代木构建筑。

Fashion Color人文张玮Zhang Wei太原师范学院 山西 太原 030000Taiyuan Normal University,Taiyuan Shanxi 030000 An Analysis of the Layout Rules of Tang Dynasty Painted Sculptures in the East Hall of Foguang Temple对佛光寺东大殿唐代彩塑布局规律的分析摘 要:佛光寺东大殿是中国现存最大的唐代木构建筑,殿中佛坛上的34尊唐代彩塑体型高大,数量众多,分布密集。

在历史上东大殿曾经过多次修缮和改建,大殿门板从内柱推移到了外柱,这就改变了大殿内的空间,也改变了彩塑原有的视觉效果。

还原东大殿彩塑原本的布局方式和视觉效果即可发现,这种布局思路中继承了许多石窟寺的空间布局经验,对石窟寺的演变规律进行研究,可以更加清晰的认识东大殿空间布局所遵循的规律,深刻理解古人对于雕塑和展示空间这二者关系的认知。

关键词:布局方式;立柱;前廊;石窟Abstract: The East Hall of Foguang Temple is the largest existing Tang Dynasty wooden building in China. The 34 Tang Dynasty painted sculptures on the Buddhist altar in the hall are tall, numerous and densely distributed. In history, the East Hall has been repaired and rebuilt many times. The door panel of the hall has been moved from the inner column to the outer column, which has changed the space in the hall and the original visual effect of the painted sculptures. It can be found by restoring the original layout and visual effects of the painted sculptures in the East Hall. This layout idea inherits many experience in the spatial layout of cave temples. By studying the evolution law of cave temples, we can more clearly understand the spatial layout of the East Hall. The rules of the art, and a deep understanding of the ancients' cognition of the relationship between sculpture and exhibition space. Keywords:layout;column;front porch;grotto一、佛光寺概况佛光寺位于山西省五台县西北三十公里的豆村镇,始建于北魏孝文帝年间。

五台山佛光寺赏析

五台山佛光寺是中国唐代建筑,是中国的国宝之一。

这座寺庙建于唐代,具有悠久的历史和丰富的文化内涵。

下面从几个方面对佛光寺进行赏析。

首先,从建筑风格上来看,佛光寺的建筑风格独特,具有浓郁的唐代特色。

整个寺庙采用木结构形式,屋顶陡峭,出檐深远,斗拱粗大,整体建筑显得古朴典雅,气势恢宏。

这种建筑风格在中国古代建筑中非常罕见,是唐代建筑的典型代表之一。

其次,从文化内涵上来看,佛光寺是一座佛教寺庙,是佛教文化的重要载体之一。

寺庙内的佛像、壁画、经幢等都是珍贵的文物,其中一些已经成为国家一级文物。

这些文物不仅具有极高的艺术价值,也是研究中国古代历史、文化和宗教的重要资料。

此外,佛光寺的自然环境也非常优美,周围山峦叠嶂,林木葱茏,溪水潺潺。

在寺庙内可以听到鸟儿的鸣叫和溪流的潺潺声,让人感受到一种宁静、祥和的气氛。

最后,从历史价值上来看,佛光寺是中国古代建筑的瑰宝之一,也是中国历史文化的重要遗产之一。

这座寺庙的历史悠久,可以追溯到唐代,是中国古代建筑史上的重要代表之一。

总之,五台山佛光寺是一座具有悠久历史、独特风格、丰富文化内涵和重要历史价值的寺庙。

它是中国古代建筑的瑰宝之一,也是中国历史文化的重要遗产之一。

通过赏析佛光寺,我们可以更好地了解中国历史、文化和宗教的发展历程,也可以更好地欣赏中国古代建筑

的独特魅力。

佛光寺东大殿赏析800字文章佛光寺东大殿建于公元857 年,建成时唐代已经持续了239 年相对稳定的社会大一统局面,并积淀下了制度化的建造体系。

在《中国古代木结构建筑技术( 战国-北宋)》一书中,陈明达先生将从隋到北宋的中国建筑木构形式总结为海会殿形式、佛光寺形式、奉国寺形式3 种。

他认为佛光寺形式结构的特征是:“1) 每座建筑的全部结构,虽然仍是按间椽原则构成的,但同时又可以按水平方向划分为层次,逐层制作安装。

单层建筑有3 个构造层,最下是柱网,中间是铺作,上层是屋架;2) 每一构造层都是一个整体;3) 每一构造层的中心可以做成空筒。

”他用纵架横架的解读方式对中国建筑木结构形式的变化进行了总结。

并指出“纵架横架相互结合,构成一个整体的铺作构造层,……外表看来成朵的铺作,不过是纵架和横架的结合点”[1]41。

对于陈明达先生总结的“佛光寺形式”结构,有几点可予以强调:第一,铺作层是由尺度较小的木料交错咬合拼搭起来的整体结构。

之所以要将此层在垂直方向独立,让它通过栌斗放置在柱顶,主要原因之一是避免让这层结构与大断面的柱有榫接关系。

要是小木料与柱有榫接点的话,交接节点受外力破坏时,小木料会首先被损坏,从而导致建筑结构整体性受到影响。

栿在铺作层中属于断面较大的木料。

为了控制栿的断面以保证结构整体性,此层主体部分中只能用进深不超过两椽的乳栿,使其被容纳进由小木料构成的铺作结构层。

第二,从平面上看这个结构形式由特殊柱网形式构成,以保证结构强度。

如上一点所述,由于铺作层主体部分进深不超过两椽,这种两椽的进深关系自然反映在平面上。

对于大型建筑来说,平面中出现的是一个外围两椽进深的环通带,暂称它为加强带,也就是金箱斗底分槽方式中的外槽。

对于小型建筑来说,则要通过调整椽距及开间关系,以适应这个组合关系。

第三,这套结构的最大特征之一不是实现跨度,而是用来起楼。

传统上起楼是以平座的方式将平座及殿身结构层层垒起实现的。

从具有夯土内芯的北魏永宁寺土木结构塔及云冈石窟中表现出的塔的结构形态来看,在佛光寺大殿建成的300 多年前,这套体系不存在或不普及。

2,佛光寺大殿晚唐建筑山西五台山,是两个唐代木构架建筑之一,是中国木构架体系进入成熟期后保留下来的代表作,是唐代建筑风貌的典型实例.剖面特点:佛光寺大殿的构架为殿堂型构架.1. 分明栿,草栿两层2.运用了*手托脚.*手:立面特点:①角柱升起,八根柱子越到边上越高,每个高起2寸.②正脊--典型的凹曲线③五个开间相等趋于正方形,尽间减小.④没有仙人走兽.⑤屋顶较扁,檐口微翘.单檐四阿顶.⑦斗拱肥硕.⑧出檐深远.内部空间处理:①空间层次丰富②尺度把握较好③空间比例严谨④斗拱制作灵活6,结合实例分析,谈中国传统私家园林的造园特色.功能要求上:一物质功能.二精神功能基本原则和手法.一.把全园分为若干景区.其作用①变单一为多样,变单调为丰富,空间容量盛大.②提供一个持续的欣赏过程.③形成疏密相间的对比效果.二.塑造自然山水的形象①叠山③水生植物三.处理人工建筑与自然风致的矛盾.①采用隔绝式,②尺度处理得宜.③虚化界面四.巧妙处理园林建筑空间.私家园林的空间追求境界,意境.五.运用扩大空间的手法.①化整为零.有大有小,有主有从②尺度处理.小中见大,大中见小再小中见大,①凹凸处理.②化有为无,化实为虚,8、简要分析皇家园林与私家园林的特色答题要点:皇家园林的造园特色1.规模宏大,2.宫殿部分自成一区;然后划分景区,游线连成整体。

3. 很大一部分用于拜佛、居住、办公。

4.平面构图呈几何关系,轴线平行。

5.视觉收放,山面水开阔,背水幽深,丰富的轮廊线,园林多层次。

3.私家园林常用的造园手法第一把全园划分若干景区第二水面处理方面。

第四建筑处理方面。

以佛光寺为例探讨梁思成的中国建筑史构建Abstract:Following the 80 th anniversar y of the discover y of Foguangsi and the architect' s tour organized by the Architectural Journal in the fall of 2017, this paper looks into the epistemological ground for the positions of eight contemporary architects published in this issue against the background the historical writing of Liang Sicheng, one of the forerunners of modern Chinese architectural history and architectural education.Keyword:Foguangsi; Liang Sicheng; history of Chinese architecture; critical history; operative criticism; Modernism;作为中国建筑史上具有里程碑意义的建筑, 佛光寺东大殿自始至终都与梁思成先生有着十分紧密的关系。

梁思成不仅是佛光寺东大殿的"发现者";之一, 而且通过自己的中国建筑史构建赋予该建筑无与伦比的崇高地位。

在历史理论层面, 我们甚至可以说, 80年后再看佛光寺, 就是反思梁思成的中国建筑史构建及其对当代中国建筑学可能带来的正反两方面的启示。

1、佛光寺东大殿与梁思成中国建筑史构建中几个问题的辨析梁思成对佛光寺东大殿的最初介绍是《亚洲杂志》(Asian Magazine) 1941年7月号上题为"中国最古老的木构建筑"; (China's Oldest Wooden Structure) 的英文文章。

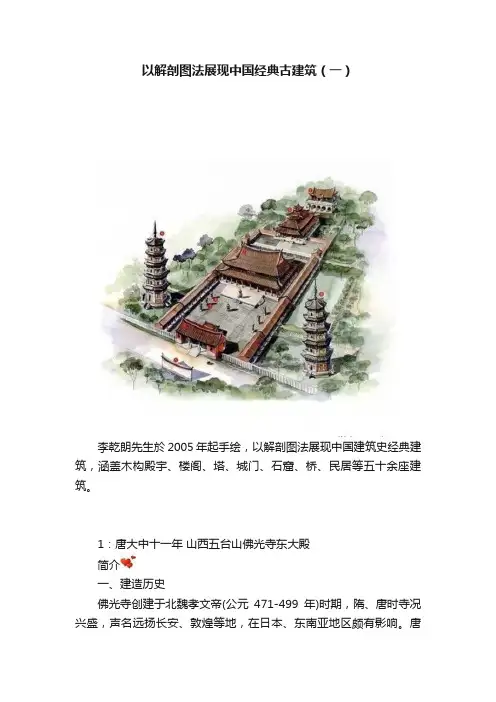

以解剖图法展现中国经典古建筑(一)李乾朗先生於2005年起手绘,以解剖图法展现中国建筑史经典建筑,涵盖木构殿宇、楼阁、塔、城门、石窟、桥、民居等五十余座建筑。

1:唐大中十一年山西五台山佛光寺东大殿简介一、建造历史佛光寺创建于北魏孝文帝(公元471-499年)时期,隋、唐时寺况兴盛,声名远扬长安、敦煌等地,在日本、东南亚地区颇有影响。

唐武宗(公元841-846年)灭佛法时,佛光寺遭到破坏,现存东大殿,为唐宣宗大中十一年(公元877年)重建,殿内塑像、壁画、石刻,殿外墓塔、经幢,都是唐代遗物,价值连城。

二、建筑特色佛光寺内殿宇高宏,布局舒朗,主从分明,整个寺院由三个院落组成,五台山佛光寺(14张)一院最低,三院最高,二院花香喷溢,环境最美。

寺内东大殿是唐代遗物,背依册踞高台,雄伟古朴,可俯览全寺。

此殿面宽七间,进深四间,外观简朴,门窗、墙壁、斗拱、柱额等皆用朱色土涂染,设有装饰彩绘;大殿结构精巧,斗拱粗壮、梁枋嵌削规整;殿顶铺盖板瓦,脊料用兽开黄绿色琉璃瓦,屋脊两端矗立一对高大雄健的琉璃鸱吻。

整个大殿显得劲健绮丽、气度不凡。

此图为东大殿,东大殿位于佛光寺内东向山腰。

雄伟古朴,居高临下,俯瞰全寺,为寺内主要建筑。

根据殿前石幢刻字与殿内梁架上题记核证,于唐大中十一年(公元857年)在弥勒大阁旧址上重建。

殿前基址甚高,有片石砌筑,其上筑以台基。

殿向面宽七间,进深四间,单檐四阿顶形制。

前檐当中五间安有大型板门,两尽间及两山后间安直楼窗,便于殿内后部采光。

殿内外柱上有古朴的斗拱托上部梁架和深远翼出的屋檐。

殿内天花板将梁架分为明状(露明梁架)和草状(隐蔽梁枋)两部分。

梁枋嵌消规整,结构精巧,局部还保存有早期彩绘痕迹。

殿顶全用板瓦仰俯铺盖,脊兽全为黄绿色琉璃艺术品,一对高大的琉璃鸱吻矗立在正脊两羰,使殿宇更加壮丽劲健。

殿内佛坛宽及五间,满布彩塑三十五尊,比例适度,躯体自如,面形丰满,线条流畅,都是唐代作品;五百罗汉则为明代补塑。

一.绘图题

1.嵩岳寺塔平面和立面(12边形、15层,高40米)

2.山西五台佛光寺大殿平面和正立面、当心间剖面(面阔7间,进深8架椽九檩)

3.晋祠圣母殿平面和当心间剖面、正立面(面阔7间的重檐,殿身5间)

南禅寺大殿立面图

太和殿平立面

祈年殿平立面

祾恩殿平立面

4.应县木塔平面和剖面

北京天坛总平面图(须标出主要殿宇名称)

5.明清北京城总平面简图

清式抬梁式七架无廊结构示意图、七架前后廊结构示意图

6.天津蓟县独乐寺观音阁平面、剖面(面阔5间,进深4间8 )

26.窣堵波做法

一颗印

四合院轴测

五凤楼。

新材料·新装饰2021年3月第3卷第5期佛光寺位于山西省五台县豆村的佛光山中,创建于北魏孝文帝年间(公元471—499年),在隋唐时代为五台名刹之一。

唐会昌五年(公元845年)武宗“灭法”时,寺庙中大部分建筑被毁坏,唐大中元年(公元847年)宣宗“复法”后陆续重建。

寺庙坐落在朝西的山坡上,背负崇山,左右山峦环抱,寺院布局依山岩走向呈东西向轴线,自山门向东,随地势辟成三层台地,形成依次升高的三重院落,第一层台地院落开阔,中轴线上有唐僖宗乾符四年(公元877年)建造的陀罗尼经幢。

北侧有金天会十五年建造的文殊殿。

第二层台地中部有近代建的两庑,两庑之后建有南北两个跨院。

第三层台地就山崖削成,陡然高起8m 左右,中间有踏步通上,台上以坐东面西的东大殿为全寺主殿,这就是闻名遐迩的佛光寺大殿。

殿前立有唐大中十一年建的经幢,殿之东南有祖师塔,大约建于北朝末。

大殿后部紧接山崖。

东大殿高踞山腰台地,可俯视全寺,在地形利用上颇为成功。

这组寺院容晚唐大殿、金代配殿、北朝墓塔和两座唐幢于一寺,堪称荟萃中华古建瑰宝的第一寺。

1佛光寺大殿整体布局1.1平面大殿面阔7间,长34m ;进深八架椽(4间),深17.66m ,殿身平面柱网由内外两圈柱子组成,属宋《营造法式》的“金厢斗底槽”平面形式。

内槽柱围成面阔五间、进深二间的内槽空间,两圈柱子之间形成一周外槽空间,内槽后半部设大佛坛。

佛坛背面和左右侧面由扇面墙和夹山墙围合,大殿正面中部五间,设板门,两端尽间和山面后间辟直棂窗,其余三面均围以厚墙。

1.2构架唐宋古建筑中,把使用斗栱的抬梁式建筑分为“殿堂作”和“厅堂作”,在宫殿、庙宇等建筑上,一般使用“殿堂作”,即内外柱等高并且都使用斗栱与梁枋组合,并使用平闇作为屋内天花。

大殿为殿堂型构架,由下层柱网层、中层铺作层和上层屋架层水平层叠而成。

这组构架是现存唐宋殿堂型构架建筑中时间最早、尺度最大、形制最典型的一例。

佛光寺大殿的殿堂构架有以下特点。

东大殿(修建者:愿诚和尚)东大殿是现存的三座唐代木构殿堂型构架建筑中规模最大的,现存唐代中最古老、最典型的实例。

大殿构架由屋深柱网、铺作层和屋顶梁架三部分叠加而成,七铺作斗拱纵横恣肆,威压四方,是现存中国古建筑中斗拱挑出层数最多、距离最远的一个实例,也是我国集唐代建筑、彩塑、壁画、题记、经幢于一殿的孤例。

佛光寺东大殿在脊檩下仅用叉手,是现存古建筑使用这种做法的孤例。

东大殿作为唐代建筑的典范,形象地体现了结构和艺术的高度统一,简单的平面,却有丰富的室内空间。

大大小小、各种形式的上千个木构件通过榫卯紧紧地咬合在一起,构件虽然很多但是没有多余的、没用的。

而外观造型则是雄健、沉稳、优美,表现出唐代建筑的典型风格。

东大殿面阔七开间,进深八架椽,单檐四阿顶,虽然经过多次修葺,大体仍保持唐代原来面貌。

东大殿由内外两圈柱组成平面柱网,内外柱等高,檐柱有侧脚及升起。

檐口曲线平缓,出檐深远。

斗栱尺度雄大,形式古朴。

脊槫下不施侏儒柱,仅用叉手,是现存已发现古代木建筑中的构造孤例。

殿内遗有释迦、弥勒、普贤、观音等唐代塑像,以及唐、宋壁画和题记。

东大殿坐东朝西,最东的高地高出前部地面约十二三米。

大殿面阔为七间,长为34米;进深为四间,长为17.66米;单檐庑殿顶。

殿内设有一圈内柱,后部设有“扇面墙”。

由内外两圈柱子形成“回”字形的柱网平面,称为“金厢斗底槽”。

整个构架由回字形的柱网、斗拱层和梁架三部分组成,这种水平结构层组合、叠加的做法是唐代殿堂建筑的典型结构做法。

佛光寺平面图大殿屋面坡度较平缓,举高约1/4.77。

正脊及檐口都有升起曲线,屋面筒瓦虽是后代所铺,但鸱尾式样及叠瓦脊仍遵旧制。

柱高与开间的比例略呈方形,斗拱高度约为柱高的1/2。

粗壮的柱身、宏大的斗拱再加上深远的出檐,都给人以雄健有力的感觉。

东大殿建在低矮的砖台基上,平面柱网由内外二圈柱组成,这种形式在宋《营造法式》中称为“金厢斗底槽”。

内外柱高相等,但柱径略有差别。

128城市建筑Urbanism and Architecture / 2022.04佛光寺东大殿场所的在地性、佛殿功能性及历史观层面等不常见的外部视角入手,对佛光寺东大殿加以再探讨和解读,以期为当代史学研究提供些许启示和理解。

1语境与辨析佛光寺东大殿在现代中国建筑史上具有举足轻重的地位,一方面源于其木结构属性毋庸置疑的意义,另一方面是它具有抗衡以西方建筑史为主线的意识形态的意义。

这是他者凸显的产物,是一个以他者为参照并对自身文化历史进行再审视而使反馈不断加强的过程。

佛光寺东大殿被梁思成赋予“中国最古老的木结构建筑”的地位,其地位之高,并不是由单一因素决定的,而是对建筑年代、规格、保存的完整性等多重因素综合评判的结果。

更重要的是,佛光寺东大殿的唐代属性,由于佛光寺东大殿的发现,为梁思成将中国建筑历史的发展体系建构为“豪进、醇和、羁直”三个阶段提供了有力佐证。

在当时中华民族内忧外患、民族信心低落的时期,梁思成从民族主义立场出发,从中国建筑以木构架体系和斗栱为载体的结构演化的角度,对《弗莱彻建筑史》中“进化论”模式的历史观——将中国建筑史视为“非历史”“无发展”的错误论断进行强力反驳,达到与“西方古典主义建筑体系”相抗衡的目的,极大地增强了民族的自信心。

梁思成所秉持的“结构理性主义”的立场,也被称为“梁思成建筑思想”。

后来学者认为,梁思成从研究“西方古典主义美学”出发,似乎运用类比“西方古典主义”的研究思路和思维模式,依照“西方古典建筑语言”把中国建筑大木作体系进行拆解,以完成对上述体系的建构。

文章主要分为三个方面:一是“斗栱”材分制,如古罗马“柱式”柱径的地位均为基本的度量单元。

例如,梁思成、林徽因将北方殿堂作为中国建筑史的主体,着重强化木结构及斗栱等结构属性的地位。

二是“三段式理论”,将中国建筑立面划分摘要 在佛光寺东大殿大木构架的传统研究范围之外,尝试重新审视梁思成、林徽因时代所处的历史语境,从外部视角入手,从室内外空间体验的角度,对佛光寺东大殿场所在地性、佛殿功能性及历史观层面进行探讨,以期增加解读维度的丰富性,对佛光寺东大殿史学研究提供启示和理解。