污染场地修复入门篇(3)_土壤修复物理化学技术详解共67页文档

- 格式:ppt

- 大小:5.01 MB

- 文档页数:67

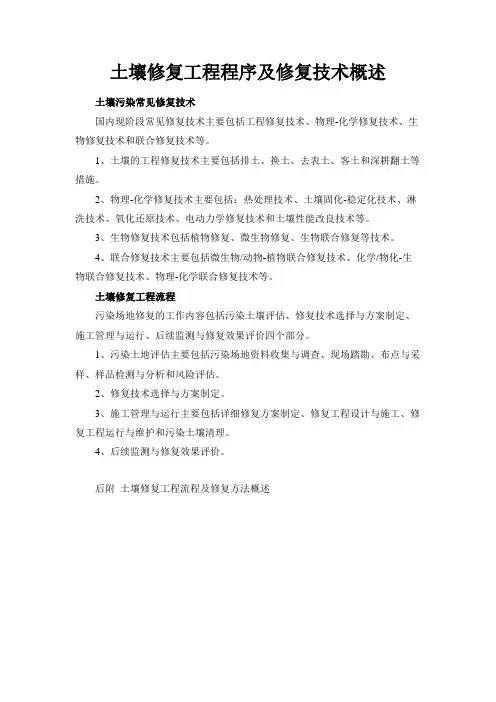

土壤修复工程程序及修复技术概述土壤污染常见修复技术国内现阶段常见修复技术主要包括工程修复技术、物理-化学修复技术、生物修复技术和联合修复技术等。

1、土壤的工程修复技术主要包括排土、换土、去表土、客土和深耕翻土等措施。

2、物理-化学修复技术主要包括:热处理技术、土壤固化-稳定化技术、淋洗技术、氧化还原技术、电动力学修复技术和土壤性能改良技术等。

3、生物修复技术包括植物修复、微生物修复、生物联合修复等技术。

4、联合修复技术主要包括微生物/动物-植物联合修复技术、化学/物化-生物联合修复技术、物理-化学联合修复技术等。

土壤修复工程流程污染场地修复的工作内容包括污染土壤评估、修复技术选择与方案制定、施工管理与运行、后续监测与修复效果评价四个部分。

1、污染土地评估主要包括污染场地资料收集与调查、现场踏勘、布点与采样、样品检测与分析和风险评估。

2、修复技术选择与方案制定。

3、施工管理与运行主要包括详细修复方案制定、修复工程设计与施工、修复工程运行与维护和污染土壤清理。

4、后续监测与修复效果评价。

后附土壤修复工程流程及修复方法概述目录1 第一阶段污染土地评估 (2)1.1污染场地资料收集与调查 (2)1.2现场踏勘 (3)1.3 布点与采样 (4)1.4 样品检测与分析 (5)1.5 风险评估 (6)2 第二阶段修复技术选择 (7)2.1 修复技术选择原则 (7)2.2 修复技术筛选步骤 (7)2.3国内现阶段常见修复技术 (8)2.3.1工程修复技术 (8)2.3.2 物理-化学修复技术 (8)2.3.3 生物修复技术 (11)2.3.4 联合修复技术 (12)2.3.5 小结 (12)3 第三阶段施工管理与运行 (13)3.1 详细修复方案制定 (13)3.2 修复工程设计与施工 (13)3.3 修复工程运行与维护 (14)3.4 污染土壤清理 (14)4 第四阶段后续监测与评价 (14)4.1 监测原则 (14)4.2 监测工作程序 (15)4.3 修复效果评价 (16)土壤修复工程流程及修复方法概述污染场地修复的工作按照下图规定的程序进行,内容包括污染土壤评估、修复技术选择与方案制定、施工管理与运行、后续监测与修复效果评价四个部分。

第八章 污染土壤修复土壤污染类型与来源1)工业污染源:工业 “三废”物质排放。

2)农业污染源:化肥、 农药、畜禽粪便。

3)生活污染源:城乡生 活废水、农家肥等。

4)其它污染源(废弃物 焚烧等)土壤污染的特点1、隐蔽性和滞后性 2、累积性:持久性有机污染物(POPs)-多氯 联苯(PCBs)、多环芳烃(PAHs)、多氯代二苯并二 噁英(PCDDs)和重金属等 3、不可逆性/持久性:难降解性污染物 4、环境迁移与扩散影响 5、食物链污染主要修复方法9 物理修复 9 化学修复 9 生物修复 微生物修复、植物修复、动物修复 9 农业措施修复 增施有机肥、合理使用化肥、控制水 分、选择农作物种类第一节 物理化学修复污染土壤的物理修复 物理分离修复 蒸气浸提修复 电动力学修复 热力学修复物理分离修复物理分离修复的基本过程图物理分离修复概念和原理粒径分离(筛分)干筛分、湿筛分、摩擦洗涤等水力学分离淘选机、机械粒度分级机、水力旋风分离器密度(重力)分离振动筛、螺旋富集器、摇床脱水分离过滤、压滤、离心、沉淀 泡沫浮选分离 磁分离物理分离修 复设备图物理分离修复特点和应用物理分离技术最适合用来处理小范内污染土壤,从 土壤、沉积物、废渣中分离重金属、清洁土壤、恢复土 壤正常功能。

大多数物理分离修复技术都有设备简单、费用低 廉、可持续高产出等优点,但是在具体分离过程中,其 技术的可行性,要考虑各种因素的影响。

例如:① 物 理分离技术要求污染物具有较高的浓度并且存在于具有 不同物理特征的相介质中;② 筛分干污染物时会产生 粉尘;③ 固体基质中的细粒径部分和废液中的污染物 需要进行再处理。

蒸气浸提修复概念和原理¾是在污染土壤内引入清洁空气产生驱动力,利用土壤固相、液相和气相之间的浓度梯度,在气压降低的情况下,将污染 物转化为气态污染物排除土壤外的过程。

z可去除不饱和土壤中挥发性有机组分(VOCs),适用于处理高挥发性的污染物。

浅谈污染土壤的物化修复治理技术随着人类经济社会发展,土地资源的开发利用和环境污染越来越严峻,尤其是土壤污染问题日益凸显,对人类健康和环境质量安全带来了极大危害。

为此,土壤污染的处理成为一个重要的环境保护问题,而污染土壤的物化修复治理技术在土壤污染治理中具有越来越重要的地位。

一、污染土壤的物化修复治理技术物化修复治理技术是指利用各种物理、化学手段来修复和改良污染土壤的性质,减轻或消除土壤污染对生态环境和人健康的危害。

它涉及的范围很广,包括清除和处理污染源、采用化学、生物、物理等手段措施,来消除污染物在土壤中的残留,并且修复、恢复和保护土壤功能,从而达到环境安全和人健康的目的。

常见的污染土壤的物化修复治理技术主要有以下几个方面:1.物理修复技术物理修复技术主要是依靠物理方法,使用各种工具和设备来改善或处理污染土壤。

包括地下水抽取技术、土壤通风技术、土壤深挖取土技术、土壤辅助气化蒸馏技术等。

2.化学修复技术化学修复技术是利用化学反应的原理和方法,来改变土壤中的化学性质,达到复原的目的,通常包括还原、氧化、中和、络合反应等。

在实践中,化学修复技术主要应用于重金属和有机物等有害物质的修复,例如化学固化、化学还原、化学氧化、化学萃取等。

3.生物修复技术生物修复技术是通过生物作用,降解、转化和吸附污染物来达到修复效果,例如菌菇修复、绿色植物修复、生物菌剂修复等。

二、物化修复治理技术的优缺点物化修复治理技术具有很多优点,比如速度快、效果好、成本低、可持续性强、适用性广泛、操作简便等。

在综合治理土壤污染过程中,物化治理技术常常是不可缺少的一部分。

但同时,物化治理技术还有一些不足和缺点,例如存在局限性,即只能适用于可修复的部分污染物,对于永久性污染物则难以处理;治理过程中可能会引发新的污染,如产生二次污染、挥发性有机物排放等;污染治理的效果有一定的不确定性,需要进行风险评估和效果监测。

三、总结综上所述,物化修复治理技术虽然具有一定的局限性和风险,但在治理污染土壤方面仍然具有广泛的应用前景。

污染土壤的修复土壤修复是指利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物,使其浓度降低到可接受水平,或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。

从根本上说,污染土壤修复的技术原理可包括为:改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式,降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;降低土壤中有害物质的浓度。

一、物理修复(1)土壤蒸汽提取技术该技术通过抽气井产生真空,使形成一个压力或浓度梯度,并使气相中的挥发性有机物由抽气井抽出,从而使土壤中的挥发性或半挥发性污染物质得到去除。

该技术适用于挥发性有机物与一些半挥发性有机物的污染的修复,主要是石油污染,此外还能辅助生物修复技术。

这种技术的优点就是:设备简单,易于安装;对土壤的破坏小,修复时间短,可处理固定建筑物下的污染。

而缺点是:去除率比较低;只能处理不饱和带的污染。

(2)固化/稳定化修复技术运用物理或化学的方法将土壤中的有害污染物固定起来,阻止其在环境中迁移、扩散等过程的修复技术。

该技术运用于大量的无机污染物和部分有机污染物。

该技术的优点是:同时处理被多种污染物污染的土壤,设备比较简单,费用比较低。

而缺点是:不破坏、不减少土壤中的污染物,被固定的污染物有可能重新释放出来。

(3)玻璃化技术原位玻璃化是指向污染土壤插入电极,对污染土壤固体组分施加1600~2000℃的高温处理,使有机污染物和部分无机污染物如硝酸盐、硫酸盐和碳酸盐等得以挥发或热解而从土壤中去除的过程。

该技术适用于污染特别严重的污染。

其优点是处理效果好,不再产生污染,但是其带来的最大的问题就是土壤失去生产力。

(4)电动学修复技术电动学修复技术的基本原理与电池类似,是利用插入土壤中的两个电极在污染土壤两端加上低压直流电场,在低强度直流电的作用下,土壤中的带电颗粒在电场内作定向移动,土壤污染物在电极附近富集或被收集回收。

其优点是:适用于任何地点,因为处理发生在两电极间;可以在不挖掘的条件下处理土壤;最适合于黏质土,负的表面电荷,水力传导率低;可以处理有机和无机污染物;可以从非均质的介质中去除污染物;缺点是:污染物的溶解度高度依赖于土壤pH;当高电压使用,温度的升高,过程的效率降低;土壤含碳酸盐、岩石、石砾时,效率会显著降低。

土壤污染修复技术简介1 有机污染修复技术简介污染场地土壤中的有机物污染物主要为多环芳烃、苯系物、石油烃和农药等。

由于生物修复过程时间上的长期性,故在场地修复过程中,生物修复技术使用较少,主要修复方法为物理修复法和化学修复法。

(1)物理修复法物理修复是指根据有机污染物的性质选择合适的物理过程,使有机污染物从土壤中去除或者分离的技术,从而降低土壤有机污染物发生迁移、转化的风险。

物理修复法主要包括换±法、热修复法等。

①换土法换土法是挖出一定范围的污染土壤,换以未污染的土壤,或者将底层未污染的土壤翻至表层。

换土法能够有效去除或稀释污染物,提高土壤自净能力,快速达到处理目的,从而降低污染场地的环境风险。

在进行换土处理时,一般选用有机质含量较高的干净土壤,以增加土壤的环境容量,提高土壤的自净能力。

该方法需要消耗大量的人力和物力,同时在运输过程中会有人暴露于污染物的风险,只适宜用于面积较小,污染物稳定、土壤污染严重或发生污染事故的场地,换土法并不能将污染物从土壤中去除。

②热脱附技术热脱附是直接对污染土壤进行加热,将土壤中的挥发和半挥发性污染物加热至沸点以上,提离污染物的饱和蒸气压,使其从土壤表面或者土壤孔隙中挥发出来,再对进入气相后的气态污染以冷凝、吸附或者燃烧的方式进行终极处理。

热脱附技术在处理过程中不会改变有机污染物的性质,仅是将污染物从土相迁移到气相的物理分离过程,具有处理范围广、设备可移动、修复后土壤可再利用的特点。

热脱附效率会受到土壤含水率、土壤粒径、土壤渗透性以及体系温度的影响。

土壤含水率过高会增加加热费用,而水蒸气在尾气处理过程中还会降低处理效率。

热脱附技术对挥发性有机污染物处理效果较好,且对土壤破坏小,操作简单,但是由于处理时需将土壤整体加热至污染物沸点上,能耗高,而且需要对挥发出来的污染物进一步处理。

(2)化学修复法化学修复是利用污染物或者污染介质的化学特性,破坏、分离或者固化污染物,以达到修复污染土壤的目的,具有周期短、适用范围广等优点。

土壤污染修复介绍土壤污染修复的方法和技术土壤污染是指在土壤中存在着对人类和生态系统有害的化学物质,给环境和人类健康带来潜在危害的现象。

随着人类活动的增加,土壤污染的问题日益突出。

土壤污染修复旨在恢复受损土壤的质量和功能,降低污染物的含量,以保护环境和人类健康。

本文将介绍土壤污染修复的方法和技术。

一、生物修复法生物修复法利用微生物和植物等生物体的作用,将有害物质转化为无害或低毒的物质,以降低或去除土壤中的污染物。

生物修复法包括自然修复和人工修复两种方式。

1. 自然修复自然修复是指利用自然界中存在的微生物、植物和动物等生物体,通过生态系统的自我修复机制来恢复土壤质量。

这种修复方式无需人为干预,在适当的环境条件下,通过微生物的降解、植物的吸收和物理化学过程的作用,污染物逐渐降解、转化、稀释或迁移,最终达到修复的目的。

2. 人工修复人工修复是指通过引入特定的微生物、植物或生物体来加速土壤污染物的降解和修复。

常见的人工修复方式包括菌种添加、菌菇园、人工湿地和植物修复等。

例如,通过添加特定的细菌或真菌,利用其降解能力来分解有机污染物;利用菌菇园种植特定的菌类,通过菌类的吸收和降解作用来修复土壤;同时,人工湿地和植物修复也是常见的方法,通过湿地植物的吸附、吸收和生物降解等过程来修复土壤。

二、物理修复法物理修复法主要是利用物理过程来修复土壤污染。

它通过改变土壤的物理性质和环境条件,实现对污染物的迁移、分离、转化和稳定。

1. 土壤热疏浚法土壤热疏浚法是指利用高温热处理来实现对土壤污染物的去除。

通过将高温传导到污染土壤中,使污染物被升温,进而挥发或分解,达到去除污染物的目的。

这种方法适用于热稳定性较差的有机污染物。

2. 土壤冷冻法土壤冷冻法是指利用低温处理来修复土壤污染。

通过降低土壤温度,将有机污染物冷冻并使其形成固态,然后通过物理手段进行分离和去除。

这种方法适用于低温稳定性较差的有机污染物。

三、化学修复法化学修复法是指利用化学物质来修复土壤污染。

(一)固化/稳定化通过向污染土壤中加入立昌环境研发的固化/稳定化药剂,经过物理/化学过程,将土壤中游离态和碳酸盐结合态的重金属离子转化为更稳定的形态,防止污染物在土壤中的迁移和扩散,降低或去除重金属离子的生物毒性。

(二)化学氧化/还原将氧化/还原药剂通过一定设备和方法与被污染土壤或地下水中的污染物充分反应,将有害污染物氧化或还原为化学性质稳定、迁移性弱的无害或毒性较低的化合物。

(三)热脱附通过直接或间接加热,将污染土壤加热至目标污染物的沸点以上,通过控制系统温度和物料停留时间有选择地促使污染物气化挥发,使目标污染物与土壤颗粒分离,最后通过尾气处理系统去除。

有高温热脱附技术和低温热脱附技术。

(四)土壤气相抽提通过强制新鲜空气流经污染区域,同时降低土壤空隙的蒸气压,把土壤中的污染物转化为蒸气形式,将挥发性有机污染物(VOCs)或半挥发性有机污染物(SVOCs)从不饱和土壤中解吸为空气流,抽取到地面后收集和处理。

(五)植物修复植物修复主要是利用特定植物的吸收、转化、清除或降解土壤中的污染物,从而实现土壤净化、生态效应恢复的治理技术。

(六)土壤淋洗/洗涤土壤淋洗是指借助能够促进土壤环境中污染物溶解或迁移作用的溶剂,通过将溶剂与污染土壤混合,然后再把包含有污染物的液体从土土壤中抽提出来,进行分离处理的技术。

分为原位土壤淋洗和异位土壤淋洗。

(七)工业炉窑协同处理利用水泥回转窑内的高温(窑内气相温度最高可达1800℃,物料温度约为1450℃)、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点,在生产水泥熟料的同时,焚烧固化处理污染土壤。

这种方法可去除有机物和重金属,对有机物的去除率一般在99.99%以上。

(八)土壤阻隔填埋将污染土壤置于防渗阻隔填埋场内,或通过敷设阻隔层阻断土壤中污染物迁移扩散的途径,使污染土壤与周边环境隔离,避免污染物与人体接触和随降水或地下水迁移而对人体和周围环境造成危害。